- Абрам Рейтблат. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 400 с.

Пушкин — гимнаст. Такая формула в названии одной из статей сборника подобна известной мистификации Сергея Курехина и Сергея Шолохова «Ленин — гриб». Или, скажем, курсирующей недавно социальной рекламе «Занимайся чтением», где Пушкин в тренировочном костюме обращается с призывом к читателю: «Начинай с небольших текстов и постепенно увеличивай нагрузку». Гений Пушкина, почти как авторитет Вождя революции, аккумулирует вокруг себя огромное количество высказываний (публицистических, аналитических, подражательных и пародийных), за слоем которых весьма сложно отыскать собственно фигуру когда-то здравствующего писателя.

Одеть «солнце русской поэзии» в Adidas, пусть и не без доли иронии, — значит подтвердить актуальность чтения для современного человека, найти общие точки соприкосновения «бакенбард» и поколения нулевых. Абрам Рейтблат не создает авангардную провокацию, его статьи также не нацелены на популяризацию словесности. «Писать поперек» — результат почти тридцатилетнего восприятия и изучения литературы как социального института, основная функция которого — «поддержание культурной идентичности общества на основе тиражируемой письменной записи».

Определение места литературы в ряду прочих медиа (кино, телевидение, интернет), ее возможной сферы влияния в условиях бесконтрольного потока информации сегодня, а также выявление механизмов мифотворчества, способов идеологической экспроприации художественных текстов и их канонизации положены в основу научных изысканий Рейтблата.

В первой части сборника представлены статьи, с разных сторон характеризующие устройство литературной фабрики смыслов. Исследуются взаимоотношения «автор — издатель», «критик — исследователь», вопросы журнальной полемики (например все того же А.С. Пушкина и Ф.В. Булгарина), обсуждается традиция вручения книги в качестве подарка от автора и коммуникативная функция инскрипта в данном случае.

Обращаясь к целым комплексам текстов и вычитывая только их стереотипические свойства, Рейтблат строит образ еврея-современника в русской драматургии XIX — начала XX веков, выявляет модели социального воображения советского человека (на материале жанра научной фантастики 1920-х годов).

Такая исследовательская оптика, в целом, не типична для русского литературоведения, поэтому часто Рейтблат вступает в скрытую полемику с представителями имманентного подхода. Можно предположить, что именно этим обусловлен выбор материала иностранной литературы в освещении социологии чтения конца XIX века: так же, как в свое время Юрий Лотман использует перевод Василия Тредиаковского («Езда в остров любви») в качестве примера трансплантации поэтики для только зарождающейся русской литературы, Рейтблат связывает появление массового чтения именно с изданием переводных текстов.Вторая часть также посвящена по большей части теоретическим вопросам, имеющим отношение к процессу создания биографий. Однако этот раздел прямо связан и с жизнеописанием самого Рейтблата, автора множества статей в авторитетном издании словаря «Русские писатели. 1800–1917». Показательным в этом отношении является биография известного публициста, публикатора «Протоколов сионских мудрецов» Сергея Нилуса, открыто проповедующего антисемитские взгляды. Статья по форме повторяет словарную дефиницию (с принятыми в таких изданиях сокращениями, выделением шрифтом) — это достаточно резкое критическое высказывание в адрес редколлегии «Русских писателей», не решившейся включать биографию Нилуса по идеологическим причинам, пренебрегая при этом исторической достоверностью, высшей научной ценностью.

Как бы Рейтблат не был далек от имманентного анализа художественных текстов, его историко-литературные разработки (представленные в третьем разделе сборника) продолжают традицию формальной школы, точнее, младшего ее поколения (Лидия Гинзбург, Борис Бухштаб, Николай Степанов и т. д.): проверяя на практике эволюционные принципы, сформулированные мэтрами (Юрий Тынянов, Борис Эйхенбаум), младоформалисты на семинарах исследовали литературу второго и третьего рядов, залатывая историческое полотно вокруг признанных художников слова.

Так, Рейтблат в нескольких статьях описывает противоречивую личность Виктора Буренина, популярного в конце XIX века журналиста и критика, автора памфлета «Бес в столице», сатирически изображающего журналистику начала 1870-х (сравните с «Мастером и Маргаритой»), полемические выпады которого серьезно отразились на литературной репутации Семена Надсона, романтического идола поколения рубежа веков. Реконструкция исторических предпосылок популярного в советское время жанра пьесы-сказки (наглядный пример — «Золушка» Евгения Шварца) уводит исследователя вглубь XIX века и требует прочтения «насквозь» целой массы фольклорных, романтических, почвеннических и фантастических текстов.

Предыдущие издания Рейтблата, ставшие своего рода классикой социологии литературы, — в первую очередь «Как Пушкин вышел в гении» (НЛО, 2001) и «От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы» (НЛО, 2009) — уже содержат в себе отчетливую манифестацию метода, используемого в сборнике «Писать поперек». Неповторимая особенность данной книги — ностальгия по временам литературоцентричности, личностное, фактически родительское отношение к полю литературы. Теплый вдохновенный тон, более привычный для мемуаров, редко сопутствует научному исследованию. Однако в сочинении Рейтблата он чувствуется между строк, подобно случайно промелькнувшей праздной мысли в процессе важной деловой встречи.

Рубрика: Рецензии

Хор оглашенных

- Майя Кучерская. Плач по уехавшей учительнице рисования. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 314 с.

В оратории эстонского композитора Арво Пярта «Плач Адама», пронзительной уже по своей литературной сути, есть фрагменты, заставляющие чуткого к музыке слушателя невольно вздрагивать и вжимать голову в плечи. Громкость, с которой исполнители сотрясают голосом своды зала, колеблет чувство глубокого трагизма и вносит в восприятие даже некую неловкость.

«Плач по уехавшей учительнице рисования» Майи Кучерской — сборник из четырнадцати рассказов, написанных за двадцать лет, — оглушает похожим образом. В первую очередь прямотой. Во вторую — надрывностью. Оба этих свойства вызывают у меня болезненную рефлексию. Ни в жизни, ни в произведениях искусства я не люблю смотреть на то, как люди балансируют на грани эмоционального срыва, как они повышают голос и захлебываются плачем. Пристыженный соглядатай, я многажды оставляла книгу со словами: «Нет, это уже слишком». (Кучерская написала бы «too much».)

Возвращало к чтению имя на обложке. Широкий круг читателей добавляет к нему, будто теги, слова «церковь», «православие», «патерик». Автором «рассказов для унывающих» Майю Кучерскую представляют по-прежнему. Короткие зарисовки из приходской жизни, милые и чудные анекдоты о духовных отцах и детях внесли оживление в диалог религиозной и светской литературы, прозвучали как легкая шутка, оборвавшая тягостное молчание посреди собрания родных, но разобщенных временем и обстоятельствами людей.

Выпущенная вслед за «Современным патериком» книга «Бог дождя», наполовину состоящая из последования к воцерковлению, а на вторую половину оказавшаяся мучительной проверкой понятий веры и любви, также выдержала несколько переизданий и разошлась внушительным тиражом по полкам студенчества.

Писательская честность Майи Кучерской и степень ее близости к читателям с тех пор только возрастали. В разрозненных рассказах, что появлялись в толстых журналах и тематических сборниках («Русские дети», «Все о моем доме», «Русские женщины»), ароматы елея и ладана доносились разве что случайным порывом ветра. Со страниц романа «Тетя Мотя» запахло домашней едой, свежеотпечатанными газетами, быстрорастворимым кофе. А еще гостиничными номерами — и от наполнявшей их пыли (а может быть, скорби) першило до слез. Так Майя Кучерская от большого института русской православной церкви обратила читательский взгляд к тому, что названо «церковью малой».

На днях в книжном магазине, где я задумчиво стояла у стеллажа с современной русской прозой, продавец посоветовала взять новинку — «Плач по уехавшей учительнице рисования». На мое вежливое «Это я уже читала, спасибо», девушка доверительно спросила: «И как?». Неопределенные движения рукой, игра бровями, внезапно проступившее косноязычие позволили тогда уйти от прямого ответа. Едва ли стоило говорить ей, что это жутко громко и запредельно близко — мне указали бы на отдел иностранных бестселлеров.

Смерть, насилие, голод, болезни — эти явления, неизменно приносящие глубокую боль, иногда кажутся ничем в сравнении с муками богоданного чувства. Мечта познать любовь, разделить ее и вместе согреться в лучах этого сияния слишком часто, чем можно вынести, воплощается грубо и как-то… по-земному.

Не обедневшая страстность вызывает «Плач…» Майи Кучерской, но попрание иконы, которую герои видят в своих возлюбленных. Так, оскоромившись духом либерализма, легко додумать в рассказах «Сказки на крыше» и «Игра в снежки» гомосексуальность персонажей. Впрочем, последний из них прямо иллюстрирует конфликт — достаточность духовной связи для одной из девочек и желание физической близости другой. Соображения, подтолкнувшие автора к выбору такого сюжета, представлены риторическим вопросом в предисловии к журнальному варианту этого произведения: «Не есть ли любовь, которая забывает о поле, искаженное, переведенное на грубый земной язык предвестие тех таинственных, будущих райских отношений?»

Принцип эквилибристического трюка заложен в большинстве новелл сборника: исполняя в воздухе сложную фигуру (как правило, петлю), автор приземляется точно на колеблющийся канат, удерживаясь от низвержения в бездну пошлости. Угнетенные женщины, неопределившиеся мужчины, ранимые дети, опустошенные писатели и — пчелы, жалящие до смерти. Населяй эти персонажи страницы книг другого автора, цвет лица бы портился от тошноты. Но угол зрения Майи Кучерской (острее не придумать!) упирается во тьму подсознания человека и немилосердно выхватывает сигнальным фонарем подступы к греху, отчаяние, самообман — то, что знакомо до появления на щеках обжигающих пятен.

Зажать уши, закрыть глаза и спрятаться в домик, точно та кукла на обложке, на которую умелый художник насадил скворечник до самых плеч, хочется из чувства внезапной наготы. Игра в «я — не я», когда смена местоимений третьего лица на первое происходит в рамках одного повествования или когда в образах узнаешь черты не только автора, но и свои, и ближних, чересчур схожа с реальностью.

Сколько людей ищут после прочтения обратную связь с писательницей, не знаю, но уверена, что их немало, потому что лично написала ей краткое письмо:

«Дорогая (Зачеркнуто.) Уважаемая (Зачеркнуто.) Слов не подобрать —

Майя Александровна!Постройте ковчег вашего сострадания и никогда больше — слышите? — никогда не погружайте скитальцев в пучину погибели».

Вариации на тему жирафов и слонов

- Макс Фрай. Ветры, ангелы и люди. — М.: АСТ, 2014. — 416 с.

Самому любимому жирафу на свете

Скептически настроенным относительно творчества сэра Макса Фрая читателям не рекомендуется знакомиться с рецензией на опубликованный этой весной сборник малой прозы «Ветры, ангелы и люди». Критики они не увидят. Перейти на сторону интеллектуалов, выступающих против якобы попсовиков-затейников, в наши неспокойные дни мечтает каждый возомнивший себя специалистом. Слоны тоже, кажется, были не прочь.

Знакомство с Фраем началось с добровольно-принудительного прочтения рассказа «Две горсти гороха, одна морского песка» об удивительной дружбе двух детей, которую они, в отличие от многих не сумевших, сохранили на всю жизнь. (Быть может, именно эти двое стали еще и героями новеллы «Ничего не говори».) Лед тронулся, точнее — был растоплен трогательностью и добротой автора и персонажа.

Затем тонким намеком на то, что «умы» ошибаются, фыркая в сторону книг Фрая, последовал «Innuendo». «Во-первых, делать журнал, за который не стыдно, по нашим временам немыслимая роскошь, — говорит уставшая, засыпающая Кэт. — Все равно что к Маргарите на свидания бегать, ни единой души Мефистофелю так и не продав. А во-вторых, там же натурально заповедник гоблинов. В смысле, совершенно прекрасных придурков — таких же как я, только еще хуже. В смысле, круче. Не знаю, как до сих пор я без них жила». Понять и принять, примерив историю на себя, — даже приятно!

Особенность рыжеволосой художницы Светланы Мартынчик, скрывающейся под маской добряка Макса Фрая, заключается в том, что именно ей удивительно идет эта роль. Роль странной доброй феи с двумя хвостиками на голове из пугающей современной сказки, в которой слоны невероятно тонкокожи и ранимы, а искренние жирафы никогда-не-поздно-проницательны.

Истории сборника действительно о ветрах, которые дуют, являются предвестниками перемен и заставляют забыть о том, что человек не летает. О невидимых за плечами ангелах. Многие глупо оборачиваются посмотреть, чтобы удостовериться, что не одиноки, — а там никого. Расстраиваются, бегут, рвут волосы на голове, не понимая, что ангелы всегда рядом, просто — за спиной. И о людях, каждому из которых в рассказах Фрая дается надежда спасение.

Может, человек был прославленным пианистом и повредил руку, или так и не научился кататься на велосипеде, или не сумел принять гибель лучшего друга, а возможно, человек просто когда-то был. Если и доведет автор своего героя до полного душевного истощения (исключительно в образовательных целях!), то сам и вытащит из пропасти, избавит от тоски. Рыжеволосые помощники есть практически в каждой зарисовке: то они напрашиваются в попутчики, то переводят с земного языка на небесный и обратно.

У героев «огненной» прозы пальто — всегда одно на двоих, воспоминания — тоже, говорить — не надо (понятно без слов!), жизнь – вечная — разумеется. Они спотыкаются и падают из раза в раз, но опираясь на дружеское плечо, идут и идут, отражаясь в зеркальном небе государства Лейн.

Читать рассказы лучше пятнично-субботним вечером, с упоением проговаривая про себя каждую фразу и запивая словечки сладким чаем. Философия прозы не глубока, но трогательна; простота — святая. Иногда Фрай заигрывается, поминая то черта, то ангела через запятую. Прощаешь. Как ребенку, не знакомому с утратой и спокойно произносящему слово «смерть». До времени.

По мотивам произведений Макса Фрая можно составить энциклопедию заклинаний на все случаи жизни. Стать звездами на небе и сохранить дружбу навек, оказывается, не так-то сложно: «Две горсти гороха, одна морского песка, щепотка пыли из-под кровати, где спишь, шестеренка из часов…» — всего не раскрою.

А вот чтобы, например, жирафа избавить от бессонницы, например, слон должен шептать в темноте под негромкую музыку (наушники, без сомнения, одни на двоих!) следующие слова: «Озеро впадает в море, море впадает в небо, небо впадает в ночь, ночь впадает в ветер, а ветер дует, где хочет, кто оседлал его, будет владеть всем миром — до самого утра».

— Спишь? — обязательно включить подсветку на плеере и направить в глаза (иначе неясно).

— Еще нет!

— Озеро впадает в море, море впадает в небо… А теперь?И так далее — пока не уснет.

Совсем другие люди

- Евгений Водолазкин. Совсем другое время. — М.: АСТ, 2013. — 477 с.

Сборник «Совсем другое время» Евгения Водолазкина — как альбом со старыми фотографиями: листаешь страницы, что-то пропускаешь, но потом все равно возвращаешься. Первым идет роман «Соловьев и Ларионов», затем повесть «Близкие друзья», а напоследок — рассказы о детстве, прадеде-белогвардейце и ленинградском духе, сформировавшемся в блокаду и плотно осевшем на островах.

Повесть «Близкие друзья», где по-ремарковски сопереживаешь героям, пусть у одного из них и нашита на рукаве свастика, рассказывает о закадычных приятелях детства. В тройственном союзе кто-то, как правило, оказывается в стороне, и годы войны служат не единственной помехой. Но дружба Ханса, Ральфа и Эрнестины свидетельствует о том, что третий не всегда лишний. Спустя 63 года после Сталинградской битвы Ральф возвращается в Россию, чтобы снова проделать путь, который в годы войны сопровождался потерями и обретением. По мере чтения повести отношение к герою меняется: перестают мучить сомнения в том, стоит ли принимать близко к сердцу трагедии противника. Потому что на самом деле повесть — о любви, которая прочнее зданий, разрушенных бомбежками.

Первые страницы романа «Соловьев и Ларионов» перелистываешь с темпом Обломова, не подозревая, что к концу произведение окажется почти историческим акунинским детективом. Обилие ссылок и сносок делает его похожим на скрупулезный труд по подготовке диссертации. На это и был сделан акцент. Иногда сноски указывают на конкретные источники (роман Даниила Гранина «Иду на грозу»), а порой — на плод воображения автора (А.Я. Петров-Похабник «Юродство генерала»). Это превращает текст, написанный мелким шрифтом, в отдельный сюжет.

Подросток Соловьев переезжает с точки на карте под названием «715-й километр» в Петербург. Там молодой историк с подходящей фамилией меняет свой «голубоглазый романтизм» на склонность к точности и достоверным знаниям. В качестве предмета исследования ему подсовывают биографию генерала Ларионова. Отвоевавший свое белогвардеец спустя двадцать лет после воссоединения с павшей армией начинает влиять на судьбу ученого, заставляя его отправиться то в Ялту, то в родное поселение. Генерал, как и Ральф из повести, вопреки историческим событиям, остается жив. И докладчики на конференциях, перебивая другу друга, пытаются объяснить, почему же ему это удалось.

Крым встречает Соловьева припекающим солнцем, кислым вином и авантюрами. Герой академичного текста успевает совершить кражу со взломом, побороть шторм и повернуть линию жизни к соседнему дому из детства, где когда-то жила Лиза Ларионова. Связь фамилий и воспоминаний вдруг переплетает все пути-дороги, и под конец Соловьев занимается поисками уже совсем не для кандидатской работы.

Любовная линия в романе, кажется, намеренно написана в стиле мечтательного аспиранта, который только-только окунулся в омут вседозволенности. Чувства у Соловьева вспыхивают самые разные. Детская любовь к библиотекарше с уверенным «женюсь», стойкая и трогательная — к родной станции «715-й километр». Не обошлось и без курортно-командировочного романа. Однако наиболее ярким образом остается юношеская любовь — Лиза, которую он затем потерял из виду, но не из мыслей. Призрак прошлого, неустанно следуя за Соловьевым, постоянно соперничает с реальными женщинами. Наконец историк и сам понимает, что это единственное, ради чего стоит бороться и искать, найти и не сдаваться.

Белое движение описано Евгением Водолазкиным так, словно автор сам с остатками армии отступал к побережью по застывшему заливу Сиваш. Запорошенные снегом, с потухшим взглядом, солдаты идут вереницей, механически переставляют ноги. На оставленных позициях так же заметает красных, повисших на заграждениях из колючей проволоки. Над всем действием словно парит на лошади генерал, скорбя по тем и другим, по тому, что происходит с его страной.

Рассказ об отплывающих из Ялтинского порта кораблях напоминает фильм «Служили два товарища». «Набережная опустела довольно быстро. Там остались лишь брошенные при эвакуации лошади. С некоторых даже не успели снять седла. Никому не нужные лошади разбредались по окрестным улицам». Кажется, одна из них должна была кинуться вслед за кораблем, где уже тянулся к кобуре герой Высоцкого.

Образ Ларионова собирательный. «У генерала много предшественников. Среди них мой прадед, который был директором гимназии в Питере, а потом пошел добровольцем в Белую армию, хотя был совершенно мирным человеком. Видимо, похабство советского времени он предвидел уже тогда. Когда Белую армию разбили, прадед бежал на Украину, где преподавал математику в школе, а на собраниях выступал как ветеран гражданской войны. Просто он не говорил, с какой стороны», — рассказал Евгений Водолазкин на встрече с читателями. Сыграл роль в образе Ларионова и Александр Суворов. Это частичное воплощение идеи автора написать роман о полководце как о юродивом, в котором сочеталось огромное благочестие и стремление к эпатажным поступкам.

В роман заползли описания жаркого Крыма, знакомых подворотен Петербурга и даже довлатовские диалоги.

«— Письма Достоевского из Германии шли пять дней, — проинформировал собеседника Соловьев.

— Достоевский был гений, — возразил заведующий».

В итоге действие оборачивается маскарадом, грандиозным по масштабу и задумке. Открывшиеся тайны переворачивают события в романе, а было ли это на самом деле, остается загадкой истории. Во всяком случае, сноски мелким шрифтом дают утвердительный ответ.

Долгота съемочных дней

- Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 456 с.

Автор трех полнометражных (казалось бы, не так много!) и нескольких короткометражных кинокартин, сценарист и актер Андрей Звягинцев — на самом деле большой философ. Его фестивальный успех, серьезность и дотошность режиссерского подхода стали поводами для появления книги «Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева». Российским зрителям кинохудожник предстает непонятым чужестранцем, поэтому, когда один из центральных каналов транслировал фильм «Елена» с пометкой «лучший фильм всех времен и народов», многие недоумевали.

На обложке сборника кадр из ленты «Изгнание» — размытая человеческая фигура среди раскачивающейся на ветру травы — образ, встречающийся в работах Андрея Тарковского. Именно из «шинели» Тарковского сначала вышел, а затем пытался как-то от нее отделаться Андрей Звягинцев. В Тарковском западная публика видела весь русский кинематограф, а Звягинцев для нее — его преемник. Крупнейшие кинофестивали — Каннский, Берлинский, «Сандэнс» и другие — из года в год открывали миру и, по большему счету, соотечественникам молодого русского режиссера, но начали отвергать его, как только он избавился в своих работах от вторичности, повторов, оммажей, стал обретать свой собственный неповторимый стиль.

Звягинцев не раз говорил, что к критике он относится не только настороженно, но и болезненно. По его словам, критика не питает, не дает мыслей, а вырабатывает чаще всего брезгливость. В интервью Владимиру Познеру режиссер сказал: «Спрашивать у художника о критиках — это все равно, что спрашивать у фонарного столба о собаках». Однако совершенно иначе он относится к вдумчивому, глубокому анализу кинематографа, к поиску смыслов и новых идей на материале кино. Звягинцев выступил инициатором публикации рукописи о собственном фильме «Возвращение», полученной от испанского священника Марко Закариса, а параллельно с книгой «Дыхание камня…» вышла работа, полностью посвященная картине «Елена». Сам Звягинцев в интервью, опубликованном в сборнике, предстает перед читателем теоретиком, который применяет к своим фильмам методы режиссеров Робера Брессона, Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони и других классиков.

Наиболее интересны эссе, рассказывающие о практическом опыте режиссера. Андрею Звягинцеву не стыдно признаваться, что его работа в кино началась по причине удачного стечения обстоятельств, а не благодаря упорству и выдающимся способностям (все придет позже). Его команда — как новички-любители, так и маститые профессионалы — честно рассказывает, с чем сталкивалась во время съемок и к каким гениальным решениям порой приходила.

Каждое интервью из книги «Дыхание камня…» — это особый взгляд, наполненный жизненным опытом. Увы, этого не сказать о главах, написанных теоретиками кино. Видимо, теми самыми аспирантами, защищающими кандидатские по творчеству Андрея Звягинцева. Критик, особенно отечественный, считает, что в разборе он непременно должен использовать весь инструментарий терминов, которому его учили университете (будь то исследование движения камеры, понятия взгляда, обязательное сравнение с Эйзенштейном). Оттого читать эти научные эссе быстро надоедает. Перебивки с интервью, избавленные от зашоренности и академической скуки, становятся глотком свежего воздуха.

Книга поделена на пять глав, каждая из которых отвечает за один проект Андрея Звягинцева. Поэтому если читатели видели, например, только фильм «Елена», то им в первую очередь стоит познакомиться сначала с пятой главой, а затем с остальными. Подглавами являются эссе о творчестве режиссера и интервью с участниками процесса — статьи, названные, кажется, излишне претенциозно («Внутренний космос», «Спасенное дерево, убитое поле», «Вирус неразличения» и другие).

Игра слов кроется и в заглавии книги — «Дыхание камня. Мир фильмов Андрея Звягинцева». Весомость интертекста — в картинах режиссера традиционно присутствуют и аллюзии на восточную культуру, и христианские мотивы — скорее позволяет подняться над всем земным, чем придает тяжеловесность высказыванию.

Неважно, как читатели относятся лично к Андрею Звягинцеву или к его творчеству. Разговоры о кино стали неотъемлемой частью не только культуры, но и социализации любого современного человека. Книга «Дыхание камня…» духовно обогащает и не столько«помогает стать эрудированнее во всяких киноштуках», сколько делает прививку от поверхностного подхода ко всему. Многие пишут статьи о серьезных вещах, однако есть те, кто о них просто молчит. Возможно, иногда стоит и себя заставить прислушаться. Хотя бы в моменты прикосновения к искусству.

Народ и воля

- Ксения Букша. Завод «Свобода». — М.: ОГИ, 2014. — 240 с.

У меня одна забота:

почему на свете нет завода,

где бы делалась свобода?Иосиф Бродский «Песенка о Свободе»

Говоря о Ксении Букше, приходится избегать определений «поэт» или «прозаик». Писательница владеет всеми жанрами литературы и публицистики. В ее библиографии значится около десяти стилистически различных книг, а количество публикаций сможет подсчитать только кропотливый архивариус. Ни разу не входив в число лауреатов литературных премий, она в начале своего пути была опекаема именитыми авторами, блистательными стилистами Александром Житинским, Дмитрием Быковым и Леонидом Юзефовичем.

Букша и писатели — самостоятельная тема для исследований. Легкие кивки в сторону признанных классиков современности, наставников, друзей и коллег по цеху (не обошлось здесь без московских концептуалистов Владимира Сорокина и Льва Рубинштейна) встречаются в ее новой книге «Завод „Свобода“» от главы к главе. Определение «производственный роман», которое почти закрепилось за этим произведением усердием критиков и издателей, было дано, по всей видимости, с оглядкой на персонажей и место действия. Сорок небольших глав-корпусов «Завода…» действительно сложены кирпич за кирпичиком из фактического материала — архивных данных и прямой речи рабочих советского оборонного предприятия.

По словам Ксении, в романе «почти нет вымышленных персонажей, они лишь немножко додуманы». Директор, чьи образы вызывают в памяти галерею градоначальников Салтыкова-Щедрина, диспетчеры, слесари-сборщики, токари, фрезеровщики, инженеры-координаторы получают в книге слово. И говорят от души.

Пласт повседневной речи, с которым Букша работает вплотную, намеренно не обработан. Из полилога, разлитого на страницах книги подобно чернильному пятну, где угадываются некие антропоморфные фигуры, непросто вычленить количество участников. Одни из них появляются и исчезают неназванными, другие же представлены шифром из латинских букв: N, F, Ходжа Z, Данила L, Танечка S. Обозначено в тексте и авторское присутствие — просьбами героев к интервьюеру выключить диктофон или не передавать на бумаге, как «выпендривается» говорящий.

Имитация расшифровки, случайности и необязательности сказанного позволили Ксении Букше «наполнить текст лирикой, как воздухом, но людей оставить такими, каковы они на самом деле». Задолго до нас было отмечено, что жизнь подбрасывает гораздо более фантасмагорические сюжеты, чем можно придумать. Так и завод, увиденный тридцатилетней писательницей, вдруг открыл свой темный зев и задышал поэзией.

«Астра», «Мимоза», «Лилия» — выпускаемые здесь ракетные установки и радиолокационные станции не могли иметь иных названий. А вот солнечными зайчиками расходятся от «Золотого шара», аппарата для облучения раковых больных, улыбки десятков тысяч спасенных. Некоторую озадаченность и смешки в рукав вызывает «Диспетчер-СЦУК», но не подумайте лишнего, это всего лишь «система централизованного управления и контроля».

Главная лексическая находка автора —в заглавии книги. Игра смыслов, тут и там возникающая на страницах произведения, добавляет остроты таким, например, фразам: «Вообще без „Свободы“ сразу становится непонятно, который час, где штаны и кто я такой». Наконец, апогеем писательского мастерства и деликатности можно назвать финальные строки:

Чувство нехватки, то чувство, которое в нем было основным всю жизнь, вдруг неуловимым поворотом ключа как будто осветило мир; все так же недоставало, но это было прекрасно. Хорошо жить столько, сколько понадобится, и ты почти не переменишься, как не менялся до сих пор, и эта чуткость, и течение времени, теплая свежесть, воздушные токи вокруг, эта серо-белая дымка, в которой есть весь спектр, и „Курс“, и новая разработка впереди, и узловатые веники тополей на чисто выметенном проспекте Стачек, и бледно-сиреневое небо над городом, — это и есть […]

«…Свобода!» — откликаюсь я автору. Однако в том и красота, что любой сможет подставить в квадратные скобки близкое ему слово.

Каждый из сорока фрагментов звучит с новой интонацией, подчеркивая свою обособленность и в то же время встраиваясь в общую мелодию. В ней слышатся духовые, ударные инструменты и мерный топот ног, когда речь идет о расцвете советского завода. В восьмидесятые звук удара металла о металл приобретает иной характер: кажется, это бьют не в тарелки, а по-хозяйски добывают цветмет. Девяностые осовременили мелодию марша, добавив битов, семплов и скретчей. Запись же наших дней невнятна. Наложения новых композиций на старые создали запутанный палимпсест.

Неровными линиями пастели, толстым слоем гуаши изображены на страницах книги небрежные фигуры, словно наброски будущих картин. Роману в целом присущи схематичность и незавершенность — свойства, которыми в полной мере обладает только сама Жизнь.

Кристине Нестлингер. Новые рассказы про Франца и школу

- Кристине Нестлингер. Новые рассказы про Франца и школу. — М.: КомпасГид, 2014. — 40 с.

В издательстве «КомпасГид» выходят «Новые рассказы про Франца и школу» австрийской писательницы Кристине Нестлингер. Это третья и четвертая книжки из многотомной серии о мальчике Франце.

Нестлингер, без преувеличения, одна из самых известных, переводимых и титулованных детских писательниц не только в Австрии и Европе, но и в мире. Она обладательница премий имени Х. К. Андерсена и Астрид Линдгрен — «Оскара» и «Золотой пальмовой ветви» детской литературы.

Кристине родилась в 1936 году в Вене, пережила войну, что навсегда изменило ее отношение к миру (о военных действиях ее книга «Лети, лети, майский жук!»), начинала как иллюстратор, но прославилась как автор сотни детских книг. На русском языке выходили: «Долой огуречного короля!», «Лоллипоп», «Конрад, мальчик из консервной банки», «Пес спешит на помощь», «Само собой и вообще».Серию «Рассказов про Франца» пропустить нельзя. Это бережно переведенные Верой Комаровой и прекрасно проиллюстрированные Катей Толстой небольшие истории из жизни шестилетнего мальчишки. В одной Франц, обладатель «светлых кудрей, васильково-синих глаз и ротика, похожего на вишенку», страдает от того, что все принимают его за девочку. В другой — теряется. В третьей — после ссоры с родителями решает уйти жить к бабушке. Теперь вот идет в школу. Сюжеты довольно популярны — «Денискины рассказы», «Малыш Николя», «Эмиль из Леннеберги». Однако ценность и особенность этих историй — в зашкаливающей, непринятой и во многом неудобной степени авторской откровенности с самой собой, миром и с читателями.

Откровенность эта на неподготовленных производит такой же ошеломляющий эффект, что и поступок маленького Франца в одном из рассказов. Так, чтобы доказать очередному сомневающемуся, что он мальчик, а не девчонка, герой стягивает с себя штанишки и показывает свою «голую середину». Это ощущение конфуза, неловкости и даже легкого стыда не может быть принято читателем однозначно, недаром фрау Бергер (у которой в семейке все «цирлих-манирлих», как говорит францева мама) называет его «бесстыдником» и запрещает своему ребенку с ним водиться.

Нестлингер прекрасно помнит, как думают дети, наверняка она сама все еще рассуждает как они. Что-то помешало ей повзрослеть. Может быть, война — большая травма, нанесенная в юном возрасте, затормозила «рост». Но в конечном счете дети и отличаются от взрослых именно откровенностью своих суждений. Они непредвзяты, не искушенны, еще не встроены в общепринятую систему координат.

Знакомя читателей с бабушкой Франца, Нестлингер говорит, что «когда она ходит, ее попа качается, как ванильный пудинг. Или как шоколадный. Смотря, какая на бабушке юбка — желтая или коричневая». Буквально в следующем абзаце мы узнаем что «Франц любит бабушку очень сильно. Папа и Йозеф тоже любят бабушку очень сильно. Мама любит бабушку немножко не так сильно. Потому что бабушке часто не нравится, как мама готовит. И еще бабушка однажды сказала, что мама мало убирается. И она не одобряет крашеные мамины волосы. И то, что мама работает».

Стоит ли уточнять, что бабушка эта — папина мама? И несмотря на то, что подобные отношения в обычных семьях — норма, присутствие их в детской книге удивляет, как и откровенные диалоги между родителями, с упреками, раздражением, недовольством друг другом. И не свойственные представлениям взрослых о шестилетнем ребенке эмоции героя. Кристине пишет о его одиночестве, об отчаянии, ярости и гневе: когда «ярость и гнев хотели найти выход, Франц двинул ногой по ножке стола…и все, что на нем было, упало на пол», мама за это схватила Франца за шиворот и вытолкала из кухни, и папа, разбуженный в субботнее утро, воскликнул: «О, зачем я только стал отцом!», а старшему брату вообще никогда нет дела до того, чем занят Франц («Отвали, клоп!»).

Начинает казаться, что многочисленные писательские награды Нестлингер — своеобразная благодарность родителей за то, что, описав мам и пап не идеальными, без ретуши, а даже словно бы увеличив глубину резкости, она индульгировала их поведение. Позволила не испытывать стыда за свой мир, не отвечающий общему шаблону детской литературы, где мать — море ласки, бабушка — пирожки и беззаветная любовь всего и вся, а папа — оплот мужественности и справедливости. Также писательница дала этим родителям возможность снова увидеть себя детьми. До нее на этом поле трудилась только Астрид Линдгрен (вспомните семью ее Малыша), которая тоже отказалась или не смогла повзрослеть.

В книгах Нестлингер не бывает миндальных отношений, складных примирений, дружбы без ссор, ее мир вообще далек от идеала, потому что глядя на него своими детскими глазами, она еще не научилась додумывать, досочинять, опускать нескладное. Этот мир — ее проза — полна заноз, и читатель может зацепиться за каждую. Уколоться, но не погрузиться в сон, как спящая красавица с веретеном в руках, а наоборот проснуться, вспомнив свое детское одиночество, или ощущение несправедливости, или свою взрослую жестокость и равнодушие. И лучше так, чем «цирлих-манирлих», — незнакомое слово, которое Франц объясняет по-своему: «это когда люди не желают смотреть правде в глаза».

Ода соловью

- Кейт Аткинсон. Жизнь после жизни. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 544 с.

Есть такая птичка, которой кажется, что с заходом солнца она умрет.

А утром она просыпается, потрясенная тем, что еще жива.

И начинает петь самую прекрасную песню.Гас Ван Сент «Не сдавайся»

История популярной английской писательницы Кейт Аткинсон о «зациклившейся» девочке Урсуле, которая раз от раза проживает свою жизнь, неизменно рождаясь 11 февраля 1910 года, сначала напоминает набор черновиков. Такое количество отрывков с примерно одинаковым развитием событий и разными развязками, кажется, свидетельствует о том, что автор просто не знал, как начать, и аккуратно выписал несколько вариантов.

Некоторое время спустя становится ясно, какую игру затеяла Аткинсон.

«Все вокруг почему-то знакомо.

— Это называется „дежавю“, — объяснила Сильви. — Обман памяти. Память — это бездонная тайна.

Урсула якобы помнила, как в свое время лежала в коляске под деревом.

— Нет, — возражала Сильви, — человек не может помнить себя в младенческом возрасте.

Но Урсула-то помнила: листья, как зеленые ладошки, машут ветру; под капюшоном коляски висит игрушечный заяц, он вертится и приплясывает у нее перед глазами».

Полагая, что у ребенка чрезвычайно живое воображение, и воспитывая, помимо Урсулы, еще дочку и двоих сынишек, Сильви не придает особенного внимания болезни девочки и довольствуется несколькими визитами к психиатру. Урсула же, несколько раз случайно умерев, начинает пусть не всегда хорошо, но ориентироваться в пространстве и предсказывать будущее.

Мнение о том, что Кейт Аткинсон прознала тайну роулинговского маховика времени, недалеко от истины. Урсула вынуждена появляться на свет и умирать, исправляя свои и чужие ошибки, чтобы протянуть на земле чуть дольше, чем в предыдущий раз. По словам Томаса Элиота, жизнь слишком длинна. Что бы сказал классик, если бы узнал, что, умерев в 76 лет, он вновь родится и попадет практически в те же обстоятельства? Иными будут лишь детали, другой кусочек торта в кафе, например.

Однако, несмотря на невероятность описываемого, которая ощущается лишь спустя много дней после прочтения книги, Аткинсон отчетливо дает понять: происходящее с нами в реальности в девяноста процентах случаев от нас и зависит. Желания начать жизнь с чистого листа не возникает, но мысль постараться изменить все то, что много лет не дает покоя, — еще как!

Аллюзии на произведения великих, пронизывающие текст, не слишком-то легко распознаются русскими читателями. Влюбленная в британских классиков вроде Роберта Бернса, Джона Китса и Кеннета Грэма, автора сказочной повести «Ветер в ивах», Кейт Аткинсон и главную героиню романа наделяет страстью к литературе и способностью цитировать наизусть отрывки из произведений.

Переехав из одного города в другой и распаковывая коробки, Урсула «обнаружила Данте в красном сафьяновом переплете — подарок Иззи, под ним томик стихов Джона Донна (ее любимый), поэму „Бесплодная земля“ (библиографическая редкость, первое издание, зачитанное у Иззи), полное собрание Шекспира под одной обложкой, милых ее сердцу поэтов-метафизиков и, наконец, на самом дне коробки — предписанную школьной программой потрепанную книжку Китса с надписью: „Урсуле Тодд за успехи в учебе“».

После гибели брата Тедди во время боевых действий Второй мировой войны Урсула, знающая, что время не циклично, оно «новые письмена поверх старых», берется за мел судьбы. Уснув в 57 лет, дожить до которых в ее случае — большая удача, женщина перерождается вновь во имя любви к брату, которая оказалась сильнее жизни и уж точно сильнее смерти, имеющей в этой книге ограниченные права.

По мнению Сильви, «мука мученическая — произвести на свет ребенка. Доведись ей самой создавать род человеческий, она бы устроила все совершенно иначе. (Для зачатия — золотой луч света в ухо, а девять месяцев спустя — разрешение от бремени через какой-нибудь скромный ход.)» Хорошо, что мать Урсулы даже не подозревала, сколько раз рождалась ее дочь. А еще лучше, что никто из нас ни о чем таком не подозревает.

Порох для огня

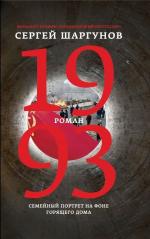

- Сергей Шаргунов. 1993. — М.: АСТ, 2013. — 568 с.

Молодой писатель Сергей Шаргунов, не единожды влекомый бушующим морем митингующей толпы, создал роман о двух противоборствующих силах — мужской и женской.

Очевидцы и современники осенних событий 1993 года — сюжетного апогея книги Сергея Шаргунова — изучили общественно-политическую сторону текста с доскональностью военной медкомиссии. Фактических огрехов выявлено не было, нарушений исторической правды тоже. Роман-новобранец был признан критиками годным для службы Богу и Отечеству и отправлен в, без сомнений, горячие точки мира — листы номинантов на главные литературные премии. Впрочем, автор не старался угодить правым или левым, а лишь художественно воспроизводил то, что он, тринадцатилетний, видел своими глазами.

Зная Шаргунова оппозиционером, редактором портала «Свободная пресса» и отзывчивым комментатором любого инцидента федерального масштаба, можно было предположить, что роман заскрипит на зубах читателя солью памфлета. Текст тем не менее вышел трагикомичным, биографическим (словно о каждом из нас) и по-шаргуновски зрелищным.

Со стороны фасада неисчерпаемые яркие очереди по-прежнему поливали улицу.

Чиркнула первая зажигалка, вторая… Действуй! Не убьют, не боюсь, я всё могу… Тугое колесико, ну, ну… Встряхнул зажигалку, досада: „Неисправная!“ Отвернувшись от других, высек огонек, мгновенно приблизил кляп, тот затрещал, весь полыхнул, заломило плечо, не медли… Бросок! Бутылка пролетела прямым попаданием в серое окно. Звон! Звон, еще звон… Множественный звон разбитых стекол… Беги!

Он швырнул свое тело к роще, вкатился кубарем, зарылся в землю, вдохнул прелые листья, пополз, слыша, как из здания напротив строчит запоздалый, запоздалый, сука, тупой, сука, пулемет, и с хрустом падает срезанная ветка.«1993» впитал в себя едкий запах кострищ, горький вкус спирта «Рояль», скандирующие голоса и вспышки человеческой веры, надежды, любви. Многие, как показывает писатель, выходили к Дому Советов с искренним желанием наладить, отрегулировать, привести в порядок. «Что? Страну?» — можно съехидничать. Да, но и личную жизнь тоже. Именно такими — потерянными в собственных сомнениях — предстают в романе главные герои.

Семейный портрет кисти Сергея Шаргунова изображает трех человек: мужа, жену и ребенка. Красивые лица, мирные позы — люди выглядят сплоченно, как и должно родным. Пожалуй, именно эта обманчивость образа, коренным образом расходящегося с действительностью, всегда приводит в невыносимый ужас.

Что соединило супруг Брянцевых, Лену и Виктора? Вряд ли они сошлись бы во мнениях — любовь или противоборство. Его нежность растворялась в ее пренебрежительности. Его жажда безраздельного обладания иссушалась ее желанием мучить, унижать. Как будто конфликт, случившийся в былое время между одной парой, навсегда узаконил сетования мужчин на ненасытность женщин и ответные упреки последних в малодушии сильного пола.

Герои в прямом смысле делят семью, работу, взгляды и увлечения, как дети делят полюбившуюся вещь — оттягивая на себя с истошным воплем до критического надрыва. Чтобы потом, конечно, бросить ее, истерзанную, и схватиться за новое. Так через судьбы Лены и Виктора просквозили значительные веяния 1990-х: религиозные, философские, политические.

Она поддерживала демократов, он выступал за коммунистов. Заглушая телевизор, наслаждаясь перебранками, эти молодые и по-настоящему симпатичные люди все дальше отходили от реальности. Желание силового выброса, вещественного доказательства того, что он не «ватный богатырь», толкнули Виктора к пересечению всех границ. И пусть внешне рубеж был обозначен баррикадой перед Белым домом и бой прошел под благородной маркой «за народ», он неосознанно нарушил единственный пункт их домашнего перемирия. Оступился, промазал и все потерял.

«Семья, — сказал однажды Леонид Юзефович, — это бесконечная череда свадеб и разводов с одним человеком». Сергей Шаргунов, бывший дважды женатым на одной женщине, создал удивительно достоверную иллюстрацию приведенной аксиомы. Авторский, интимный, саднящий, пестрый и разноголосый, как сама жизнь, этот роман написан con fuoco, с пламенем.

1993 обещания. 1993 молитвы. 1993 обиды. 1993 год. Каждому за этими цифрами видится свое.

P.S.

…В 1993 году я жила в небольшом городе на берегу Азовского моря, носила хлопковый костюмчик с динозаврами, знала по имени всех кошек и собак в округе и, задумавшись, могла откусить кромку стакана. Родители оканчивали университет: я помню картины, развешанные по стенам общажной комнаты, и фигуры из обожженной глины. Папа занимался живописью, мама — скульптурой.Сейчас мне кажется, что двадцать лет назад ничего, кроме этого, не существовало. Исторические декорации стали заметны лишь через несколько лет, после покупки телевизора, который почти всегда был подключен к видеомагнитофону или игровой приставке. Так что флюгерами, бешено крутящимися в порывах ветра перемен, оставались ближайшие двое. И когда они, внезапно разойдясь в показаниях, повернулись в разные стороны, время пошло иначе и стало измеряться эпохами.

Письма несчастья, или Инструкция по прочтению романа

- Дмитрий Быков. Квартал. Прохождение. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2013. — 448 с.

Разломите книгу пополам, чтобы не сгибалась, и положите ее на стол. Сядьте за стол так, чтобы подвздошная кость была строго ортогональна сиденью стула. Лизните 127 страницу. Переверните книгу вверх ногами и читайте так. Затем нарисуйте на обоях котика. Перепечатайте выходные данные книги.

Нет, серьезно.

Это самая странная книга, которую я когда-либо держал в руках.

Я пообещал рецензию на нее, но начав читать, с изумлением обнаружил, что никак не могу преодолеть 60 из 885 страниц (epub-верстка в телефонном масштабировании). Как черепаха от Ахиллеса, ускользало от меня продолжение. Я читал «Квартал» в метро и в автобусах, на работе в перекуры, за обедом и в сортире. Вроде продвинулся: возьмите Предмет и положите его туда-то. Так. Поставил телефон на зарядку, аккуратно положил. Утром глянул — опять 60 страница. Ну 80-я, неважно. Я откладывал все дела, я врал редактору, но все равно упустил оговоренные сроки написания рецензии.

Наконец, я дочитал.

Прошел.

Пришел.

Никуда, конечно, я не пришел, ибо квест не проходил, потому что еще более-менее здоров психически. Трудно понять, зачем Дмитрию Быкову понадобилась такая форма. Если уж вводить в отечественную литературу роман-квест, то всерьез. В конце концов, эта форма очень сложна, и я, дочитав до середины, понял, что это не квест, а плач.

Эту книгу тяжело читать, как, например, физически тяжело смотреть «Чайку» Бутусова в «Сатириконе».Нужно продраться сквозь тысячу вроде бы не связанных друг с другом мелочей, оглохнуть и ослепнуть, с возмущением оттолкнуть от себя — вы что, издеваетесь?! — чтобы потом, осторожно, одним глазом, продолжить чтение и в конце получить Вознаграждение, тихие нестыдные слезы.

Фильм «Игра» с Майклом Дугласом смотрели?

Итак, Быков предлагает дождаться 15 июля (чтобы закончить квест 15 октября), запастись необходимыми артефактами, как то: вещь размером с пачку сигарет, компактная вещь белого цвета и т. д., затем составить план своего родного квартала (Улица, на которой всегда приходят хорошие мысли, Место, которое изменилось сильнее всего и т. д.) и начать Прохождение. Приведен беллетристический пример одного Маршрута с неочевидными героями Слимом, Вэл. И — вперед!

Дальше вас ждет каталог человеческих чувств, которые чем бы ни казались, все есть одно: грусть.

Любовь — предлагается упражнение в виде запланированной и контролируемой ссоры с возлюбленными (причем в двух вариантах: мужском и женском).

Счастье — детально расписано, как испытать счастье (я пробовал, получается, кстати).

Презрение.

Злоба.

Доброта («Все раздавлены, никто ничего не может, все умрут. Как я вас люблю»).

Пройти мимо школы, а школа — ад, там бьют и мучают.Купить кусок колбасы (150 граммов, можно больше, но никак не свыше 200), но самому ее не есть, а отдать бездомной собаке. «Все эти собаки говно. Они только изображают доброту и несчастность, а сами готовы любого затравить, закусать до смерти…»

В Маршруте со школой и собакой требуется попеременно делать разные (разные!) глотки водки и пива в определенных местах. Зачем бы это?

«Хорошо мы на***чились, верно?» — вот зачем.Еще в процессе Прохождения требуется заканчивать рассказ, учить наизусть стихотворение, рисовать, сочинять песню, перепечатывать текст — бессмысленные, благородные занятия.

И в каждом сюжете, в каждом примере отчаянная, непоправимая грусть. Быков заставляет смотреть в самое глубокое и незащищенное человеческое нутро, не дает отвернуться, закрыться, и это тяжело и было бы стыдно, если бы он сам вместе с читателем не смотрел, если не посмотрел бы первый.

«Но вот Петровы как-то делают вид, что они счастливая пара, и для демонстрации этого счастья зовут всех к себе на дачу, где невыносимо скучно и мучительно жалко детей. Дети все понимают, бедные. Но у Петровых есть по крайней мере видимость, а у вас вообще ничего. В вашей жизни нет уюта, подумайте, что вы с ней сделали» — из упражнения «Ссора с возлюбленной».

Из главы «Сегодня мы вспоминаем умершего родственника»: «Для начала возьмите в руки вещь, напоминающую об умершем. <…> Вообще о любом человеке, которого больше нет и никогда не будет, и все, что осталось, — вот эта вещь. Обратите внимание, от вас тоже останется только вещь, и то не факт».

Квест, говорите.

Возможно, Дмитрий Быков, создавая такую переусложненную конструкцию, хотел поиграть литературными мышцами, пошутить, чтобы все ахнули: я так могу, а вы так не можете — вот как сгибают подкову или засовывают лампочку в рот. На творцов ведь иногда находит дурь. Иной раз рассмотришь пристально какую-нибудь букашку или цветок и думаешь: «Ох, ну куда ей столько… четыре лапки, пять лепестков и хватит… А надо же было такое наворотить!» Так и быковский роман: то меня просят вспомнить две песни моего детства, то требуют, чтобы я не ссал, даже если очень хочется.

Жалко, что в нашей литературе не появился роман-квест, роман-игрушка, который взаимодействовал бы с повседневной реальностью. И очень хорошо, что есть еще одна книга прекрасной лирической прозы.