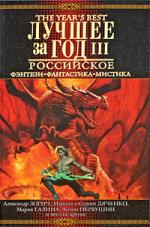

Рассказ из книги «Лучшее за год III. Российское фэнтези, фантастика, мистика»

За окном дребезжал трамвай, плыл жар летнего дня, асфальт медленно отдавал тепло, накопленное за день. Семья уехала на дачу, героически пересекая жаркий город, как путешественники — африканскую пустыню. Жена настаивала, чтобы ехал и он, — но нет, удалось отбиться. Обидевшись, жена спряталась за картонками и узлами, а потом исчезла вместе с шофером в гулкой прохладе подъезда.

Дверь хлопнула, отрезая его от суеты, обрекая на сладкое молчание.

Он так любил это состояние городского одиночества, что мог поступиться даже семейным миром.

Чтобы не позвонили с киностудии или из издательства, он безжалостно повернул самодельный переключатель на телефонном проводе. В квартире все было самодельное, и среди коллег ходила острота, что один из главных героев его книг, яйцеголовый профессор, списан с него самого.

Николай Николаевич действительно был изобретателем — стопка авторских свидетельств пылилась в шкафу, как тайные документы второй, неглавной жизни. Там, описанное на толстой бумаге, охранялось его прошлое — бумага была, что называется, гербовой — авторские свидетельства были освящены государственным гербом, где серп и молот покрывал весь земной диск от края до края.

Он был сыном актера, кинематографистом по первому образованию. Но началась индустриализация, и он написал несколько учебников — сначала по технике съемки, а потом по электротехнике. С этого, шаг за шагом, началась для него литература — и скоро на страницах стало все меньше формул и больше эпитетов.

Он был известен, и некоторые считали его знаменитым писателем (до них Николаю Николаевичу не было дела), но немногие знали, что до сих пор гравитонный телескоп его конструкции вращает свой хобот на спецплощадке Пулковской обсерватории.

Писать он начал еще до войны, и почти сразу же получил первый орден. С тех пор на стене его кабинета висела фотография — он жмет руку Калинину. Чтобы закрыть выцветший прямоугольник, оставшийся от портрета Сталина, со стены улыбался Юрий Гагарин из-под размашистого росчерка дарственной надписи.

Да, много лет назад Николай Николаевич был писателем, но однажды, на четыре года, он вернулся к циркулю и логарифмической линейке.

Когда резаная бумага перечеркнула окна, а над городом повисли чужие бомбардировщики, он бросил свои книги и согнулся над привычным плоским миром топографических карт. Он остался один в осажденном Ленинграде и вернулся к научной работе — но теперь на нем была военная форма.

Своя и чужая земля лежала перед ним — разделенная на четкие квадраты, и он рассчитывал траектории ракетных снарядов большой дальности. Аномальная кривизна магнитных полей мешала реактивным «Наташам» попадать точно в цель, и вот он покрывал листки вязью формул коррекции. Воевал весь мир — не только Европа, но, казалось, Край Света. И то пространство, где земля уходила в бесконечность (согласно классикам марксизма, превращая количество в качество), тоже было освещено вспышками взрывов.

Специальный паек позволял ему передвигаться по городу и даже подкармливать друзей. Однажды он пришел к своему давнему другу — профессору Розенблюму. Розенблюм тогда стал жить вместе со своим другом-радиофизиком.

Николай Николаевич грелся у их буржуйки не столько теплом горящей мебели, сколько разговорами. Эти двое размышляли, как им умереть, а вот он оказался востребованным и о смерти не думал.

Розенблюм рассказывал, что востребованным должен быть он, и только по недоразумению сначала началась война с немцами — война должна была произойти с японцами на территории Китая, и уж он-то, как востоковед, оказался бы полезнее прочих.

Но больше они обсуждали отвлеченные темы науки.

Николай Николаевич, который никогда не считал себя ученым, жадно запоминал ухватки этой старой академической школы.

Однажды Николай Николаевич пришел к середине разговора — обсуждали какие-то не лезущие в теорию данные радиолокации.

— Ну, вот представьте, — говорил Розенблюм, набив свою золоченую янтарную трубку на что-то обмененной махоркой. — Помните историю про Ли Шиппера, с его видениями армии глиняных солдат, что полезут из могилы? Допустим, что истории про Ци Шихуанди окажутся правдой. Но тут же затрещит наше представление о мире — понятно, что человечество делает массу бессмысленных вещей, но два императора, из которых ошибка переписчика сделала одного Ци Шихуанди, были прагматиками и вовсе не сумасшедшими. Вот жаль, что на прошлой неделе умер академик Дашкевич, он бы сумел подтвердить свой рассказ о том, что в систематике есть такое понятие — incertae sedis, то есть таксон неясного положения, непонятно, куда отнести этот тип, одним словом. Это существо неясного типа — который традиционно или по иным причинам не описали как отдельный тип, а в свод признаков других типов он не вмещается.

И вот ученый его отбрасывает — нет объяснений некоторому явлению, просто нет. И вот тут на арену выходит шарлатан и развивает свою теорию.

— Я встречался с этим, — сказал радиофизик, которому перешла трубка, — у себя. Есть проблемы прохождения и отражения радиоволн, которые не лезут ни в какие рамки. Что с этим делать — решительно непонятно. Но приходят шарлатаны и начинают на этой основе делать выводы о пространстве и времени — та же теория Полой Земли, например…

— Но только кто из нас будет в этом копаться? — принимал обратно трубку Розенблюм. — Потому что мы как те мудрецы, которые не могут ответить на прямой вопрос одного дурака. Мы должны пройти путь этого дурака и медленно, раздвигая паутину, придерживая от падения старый велосипед, корыто, стул без ножки, — двигаться по этому захламленному чердаку. Наконец, мы поймем, что на чердаке ничего нет, но жизнь будет прожита, и мы не выполним своего предназначения.

— Дело в масштабе, — вступил Николай Николаевич. — Мы просто загрубляем шкалу (радиофизик кивнул), и наука продолжает движение. Ну не согласуется явление, и ладно. Устроить пляску вокруг него — дело буржуазного обывателя. Наше дело — двигаться вперед.

— У нас есть такое понятие — The Damned Data. Мы с ним и столкнулись в случае отражения радиоволн, — принялся за свое радиофизик, — это результаты измерений, которые подписаны и опубликованы, но никуда не годятся. Когда шаролюбители, что сегодня будут нас обстреливать как по часам, напечатали свою радиолокационную карту мира, нам просто повезло — из-за Гитлера мы просто сняли этот вопрос с повестки дня.

— Это вам повезло, — позавидовал Розенблюм, — у нас, древников, очень силен политический аспект. Ну и деньги, что всегда есть внутри любого древнего захоронения. Хорошо, что я не британский египтолог, — обо мне не напишут, что меня задушила мумия, в тот момент, когда меня отравит конкурент. Или просто не сведет в могилу неопровержимым фактом, разрушив построения, — после того как пришли профаны, делать в Египте стало нечего.

Вон, оказалось, что Сфинксы старше самого Египта, пирамиды построены неизвестным способом — подвинуть камни там невозможно, — но, говорят, был такой американец Эдвард Лидскальнин, что открыл тайну, построил один какой-то гигантский каменный дом. Я говорил с Аркадием Михайловичем Остманом… Черт! Остман, кажется, тоже умер — у нас не приватный семинар, а какая-то беседа с духами!..

В интонации Розенблюма не было ужаса, а была лишь научная досада. Он понимал, что смерть, по крайней мере для него, неотвратима, и был к ней готов. Он был готов даже к тому голодному психозу, который начнется у него потом, когда он превратится в животное. Он это понял, когда съел собственную собаку, с которой прожил много лет. Старый пес был съеден, и он никому не сказал, что в этот момент почувствовал неотвратимость конца.

— Так вот, Лидскальнин построил свой замок, но его по суду приказали разобрать. Тогда он перенес его в другое место за считаные дни — нанимал шоферов с грузовиками, выгонял их за ограду, и те обнаруживали к утру, что кузова полны каменных блоков. Построил заново, причем один.

Несчастный Остман написал письмо, хотел поехать посмотреть, но было уже не то время, чтобы ездить… Или вот Хрустальные Черепа. Знаете про Хрустальные Черепа?

Про черепа никто не знал, но Розенблюм решил не отвлекаться и продолжил:

— И мы приходим к парадоксу: как честные ученые, мы должны признаться, что не знаем — имеем дело с мошенничеством или с открытием. Но нам, советским ученым, повезло — у нас есть парторги, что берут ответственность на себя. Скальпель марксизма отсекает ненужное — правда, иногда с мясом. Вот мои коллеги с ужасом говорили, что на раскопках обнаруживали железные ножи в погребении бронзового века. Было просто какое-то безумие, когда академики — уважаемые люди — рвали у себя на голове волосы, а оказывалось, что кроты притаскивали предметы по своим норам из другого, стоящего рядом могильника.

Радиофизик, кряхтя, перевернулся другим боком к печке:

— Дело еще в боязни — я ведь материалист, — что я буду исследовать сомнительную тему. Не объясню какую-нибудь мистику с Полой Землей, а это пойдет на пользу германскому фашизму. Я лучше радиовзрыватель придумаю. Марксизм давно объяснил, что плоскость Земли бесконечна, а Эйнштейн доказал, что при движении к несуществующему краю, то есть на бесконечность, предметы будут менять геометрию и обращаться в точку. А что, если край есть, как на старинных гравюрах, где человек сидит на четвереньках и глядит с обрыва на звезды внизу? Имеем ли мы право напугать народ сенсацией или проклятыми данными, что сойдут за сенсацию? Вдруг они обезумеют, узнав, что мы оказались не на плоской твердой земле, а в окружности ледяного тающего шара?..

Лед и правда окружал умирающих профессоров. Умирала в буржуйке антикварная мебель, и, проснувшись поутру, Николай Николаевич, будто крошки в кармане, перебирал в памяти осколки замершего в комнате разговора.

И снова все свои рабочие часы проводил Николай Николаевич над картой плоской Земли.

Он работал не разгибаясь — в прямом и переносном смысле. Даже спал он скрючившись, на детском матрасике рядом с буржуйкой, где горели старые чертежи и плакаты ОСОАВИАХИМА. Начальство позволило ему разогнуть спину только один раз — весной сорок второго. Тогда его вызвали к начальнику института. Начальник сидел за своим столом, но Николай Николаевич сразу понял, что гость, примостившийся на подоконнике, куда главнее. Гость носил две «шпалы» на малиновых петлицах — не так велик чин, сколько было власти в пришельце. Николай Николаевич сперва даже не обратил внимания на коньяк и шоколад, стоявшие на столе, — о существовании и того и другого он забыл за блокадную зиму.

Гость сразу спросил про «Поглотитель НН» — это было старое изобретение Николая Николаевича, появившееся еще в начале тридцатых. Он придумал порошковый рассеиватель радиоволн, которым можно было обрабатывать самолеты до полной невидимости на локаторах.

Тогда оно чуть было не стало распространенным — но предыдущий начальник института вдруг исчез, исчез и его заместитель, не пришел с утра на службу руководитель проекта, и Николай Николаевич понял, что его «Поглотитель НН» — изобретение ненужное, если не вредное.

Но теперь, первой военной весной, оказалось, что это не так. Николай Николаевич не ждал от человека с двумя «шпалами» добра — он мог сделать дурацкое предложение, от которого нельзя отказаться. Например, покрасить поглотителем один из двух уцелевших дирижаблей, которые были построены для трансокеанского перелета к Краю Света, да так никогда и не взлетели.

Перспективы бомбардировочных дирижаблей Николай Николаевич оценивал весьма скептически. Но то, что он услышал, его совсем расстроило — его спрашивали, можно ли за несколько дней изготовить несколько тонн порошка, годных для распыления.

Полк дальней бомбардировочной авиации Ленинградского фронта был подчинен ему, человеку в мешковатом штатском костюме.

Огромные четырехмоторные машины ждали, пока в бомбовые отсеки установят распылители, и каждый из аппаратов Николай Николаевич проверил сам.

За день до вылета аэродром накрыли «юнкерсы» — воронки на полосе засыпали быстро, но был убит штурман полка. В общей неразберихе Николай Николаевич проигнорировал приказ остаться на аэродроме. Через стекло штурманской кабины он смотрел, как взлетают гигантские петляковские машины и исчезают в утреннем тумане. Когда от земли оторвался и его самолет, Николай Николаевич почувствовал полное, настоящее счастье.

Николай Николаевич сидел, скрючившись над картой плоского моря, несколько часов. Он рассматривал круги и стрелки на метеокарте, прикидывал границы атмосферных фронтов и скорость их движения. Вновь получал новые метеосводки и опять вычерчивал движение воздушных масс над Балтикой. Впрочем, вся Балтика его ничуть не интересовала — лишь безвестный остров Рюген был для него важен. Лишь то место, к которому приближались бомбардировщики, — два из них разбились при взлете, а два были сбиты сразу. Еще два упали из-за отказа двигателей, и черная вода сомкнулась над ними навсегда.

Но вот остатки полка прошли Борнхольм и вышли к Рюгену. Строй был нарушен, и часть машин, так и не замеченная истребителями ПВО, зашла со стороны Померании, а другая двигалась к точке распыления с севера.

С задания вернулись лишь три экипажа — и его товарищи были третьим, последним долетевшим на честном слове и одном крыле. Николай Николаевич получил орден Красной Звезды через год, в начале сорок третьего, — только теперь его вручали не в Кремле, старичок с седой острой бородкой уже не тряс ему руку. Его просто попросили расписаться в спецчасти и выдали красную коробочку с орденом и орденской книжкой. Формулировка была расплывчата: «За образцовое выполнение задания командования».

История закончилась, он должен был все забыть. Оказалось потом, что его приказ о награждении был соединен с приказом о кинематографистах, — оттого многие думали, что орден получен за какую-то кинохронику, снятую в блокадном Ленинграде.

Это помогало забвению. Он и забыл — на три долгих года.

Лишь в первый послевоенный год, когда он прилетел в советскую оккупационную зону принимать трофейное оборудование, история получила продолжение.

Его опять вызвали к начальству — и снова он увидел того же самого человека, и по-прежнему от него исходила эманация власти. Только теперь тот был в мундире, расшитом золотом. Николаю Николаевичу дали расписаться сразу в нескольких подписках о неразглашении, после чего он увидел перед собой личное дело немца Берга. Строчки русского перевода, второй экземпляр машинописи, фотографии и чертежи — Берг умер в концлагере за неделю до того, как танковая рота Красной Армии ворвалась туда, давя охрану гусеницами.

Николая Николаевича ни разу не спросили о том полете над Балтикой, его просили дать заключение о некоторых технических деталях дела Берга.

На первых снимках Берг был радостен и весел — вот он в летной форме, в обнимку с Герингом, а вот рядом с радарной установкой на том самом острове Рюген.

Берг пытался доказать, что Земля сферична, а эта сфера заключена в бесконечное пространство космического льда. Направляя локаторы вверх, он ждал отражения от противоположной стенки полой Земли.

А он, Николай Николаевич, не видный на фотографии, но определенно существующий где-то на заднем плане, за облаками внутри дальнего бомбардировщика «Петляков-8», согнутый над картой плоской Земли, был тем, кто, исполняя чужую, высшую волю, убил бывшего летчика Берга.

С последних фотографий на Николая Николаевича глядел хмурый старик в кителе со споротыми знаками различия. Берг умирал, он был обречен с того самого момента, как повернулись в рабочее положение раструбы распылителей и «Поглотитель НН» превратился из прессованного порошка в облака над Рюгеном. Нет, даже с того самого момента, как Николай Николаевич, неловко переставляя ноги в унтах, забрался на штурманское место внутри бомбардировщика.

Бергу не помогло ничего, даже дружба с Герингом (они вместе летали во время Первой мировой войны). Берга уничтожил не Гиммлер, а группа таких же лжеученых, как сам бывший летчик Берг. Они проповедовали не менее фантастичную теорию шарообразной Земли, но не полой, а летящей в космической пустоте, как пушечное ядро. Пауки Гиммлера съели несчастного Берга, слывшего креатурой рейхсмаршала Геринга, воспользовавшись неудачным экспериментом на Рюгене.

Берг не получил отражения от гипотетической противоположной стороны Земли — и стал обречен.

Говорили, что Берг дружил с Хаусхофером, известным теоретиком нацизма, и что, когда Хаусхофер застрелился в сорок шестом при невыясненных обстоятельствах, первым, что изъяли американцы, — была вся его переписка с несчастным сумасшедшим географом.

Несмотря на глухой лязг «железного занавеса», плоский мир был един и все его силы от центра до Края Света вместе стояли на страже тайны.

«Поглотитель НН» потом совершенствовался — но уже без него, и вскоре его инициалы исчезли из названия. Идея оказалась плодотворной и широко применялась в ракетостроении, а он занимался своими книгами, пионеры на встречах аплодировали ему, Николаю Николаевичу повязывали красный галстук (этих галстуков у него собралось два десятка).

Лишь иногда он вспоминал о несчастном немце, что не верил в плоскую Землю. А с каждым годом Николай Николаевич верил ему все больше.

Его давний товарищ, чьи разговоры он слушал у чуть теплой буржуйки в блокадном городе, после войны стал академиком. Он исчез ненадолго, но, вернувшись откудато с востока, где полыхало пламя маленькой войны, оказался в фаворе. Напившись после торжественного ужина в Академии, он поймал приглашенного туда же Николая Николаевича за пуговицу и стал рассказывать о новой интерпретации опытов Майкельсона. Речь потекла гладко, но тут новоиспеченный академик осекся. Николай Николаевич увидел в его глазах страх, которого не замечал тогда — в вымороженную и голодную зиму сорок второго года.

Академику, впрочем, эта запоздалая осторожность не помогла — он исчез точно так же, как исчезали давнишние начальники Николая Николаевича. Не помогли академику его звания и ордена — видимо, он был чересчур говорлив и в других компаниях.

Николай Николаевич вновь остался наедине с тайной — и ломкие страницы древних книг были слабой помощью. И древние авторы были забыты, и сгинули потом в иной, страшной лагерной безвестности их переводчики. Те, кто поднял голову против устаревших теорий Пифагора и Аристотеля в Средние века, кого бросали в тюрьмы за речи о плоской природе Земли, цитировали своих оппонентов — и за этими цитатами все же оставалась часть правды. Когда в шестом веке была опубликована «Христианская топография» Козьмы Индикоплова, этот просвещенный купец, первым из европейцев приблизившийся к Краю Света, стал только первым в цепочке мучеников за науку. Все дело в том, что Библия не говорила впрямую, кругла Земля или плоскость ее, правда не очень гладкая, уходит в бесконечность. Великие атомисты — Левкипп и Демокрит стояли за плоскую Землю, но Демокрит допускал дырку в земной бесконечной тверди. Споры о наследстве древних тогда разрешил Блаженный Августин, который провозгласил эту тему вредной, как не относящуюся к спасению души.

С тех пор говорить о полой Земле стало чем-то неприличным, вроде серьезного разговора о Вечном двигателе.

В пятьдесят втором Николай Николаевич попал на дискуссию вулканистов и метеоритчиков, что не могли договориться о строении Луны. Там к нему подошел совсем молодой человек и, воровато озираясь, начал расспрашивать о Берге. Этому мальчику что-то было известно, но он темнил, путался, даже покраснел от собственной отваги.

Николай Николаевич сделал пустое лицо и отвлекся на чей-то вопрос.

Но было понятно, что тайна зреет, набухает и долго она продержаться внутри него не может.

Поднялись над плоскостью первые космические аппараты — второй космонавт Титов обнаружил искривление пространства, благодаря которому вернулся почти в ту же точку. О магнитной кривизне были напечатаны тысячи статей, но Николай Николаевич только морщился, видя их заголовки.

Плоские свойства Земли были известны еще со времен Средневековья — в каждом учебнике по физике присутствовал портрет старика в монашеской рясе.

Иногда Николай Николаевич вспоминал этого высушенного страданиями старика — таким, каким он изображался на картинках.

Вот старик на суде, его волокут к костру, но из клубов дыма доносится: «И все-таки она плоская!»

Он представил себе, как его самого волокли бы на казнь, и понял со всей безжалостностью самоанализа — он не стал бы кричать. Дело не дошло бы ни до костра, ни до суда.

Плоская или круглая — ему было все равно, с чем согласиться.

Им были написаны десятки книг — в том числе научно-популярных, — и противоречий не возникало.

Но что, если Земля — это лишь пустая сфера внутри космического льда? Смог бы старик-монах принять так легко смерть, если бы знал, что умирает не за истину, а за научное заблуждение? Вот так легко — шагнуть в огонь, но при этом сомневаясь.

Пустая квартира жила тысячей звуков — вот щелкали время ходики, точь-в-точь как сказочная белочка щелкает орехи, вот заревел диким зверем модный холодильник. Николай Николаевич сидел перед пишущей машинкой, и чистый лист бумаги, заправленный между валиками, кривлялся перед ним.

На этом листе могла быть тайна, но страх за свою жизнь не оставлял. Время утекало, как вода из крана в ванной. Он слышал удары капель в чугунный бубен ванной и вздрагивал.

Жизнь была прожита — честная славная жизнь, страна гордилась им, он был любим своей семьей и честен в своих книгах.

Пришло время сделать выбор — и он понял, что можно выкрикнуть тайну в пустоту. Он знал, что именно так поступил придворный брадобрей, который, шатаясь под грузом этой тайны, пробрался к речному берегу и бормотал в ямку, чтобы Земля слышала историю о том, что у царя — ослиные уши. Чтобы поведать эту тайну плоской и влажной Земле у реки, брадобрею тоже понадобилось изрядное мужество.

Николай Николаевич начал печатать, первые абзацы сложились мгновенно — но главное будет дальше.

Маленькие человечки отправятся к Луне. К полой Луне — кому надо, тот поймет все.

Нет, какое-то дурацкое название для его героев — «человечки». Пусть будут «коротышки». Коротышки отправятся к Луне и увидят, словно косточку внутри полого шара, прекрасный новый мир себе подобных.