- Энтони Дорр. Собиратель ракушек. — СПб.: Азбука, 2015.

Обладатель Пулитцеровской премии за 2014 год, автор романа «Весь невидимый нам свет» Энтони Дорр внимательно вглядывается в то, как меняются люди, как разрушаются отношения, как скорбь приходит в их дома, как время медленно, но верно зарубцовывает раны на сердце. В рассказах Дорра ученый, изучающий моллюсков и коллекционирующий их раковины, сам живет на побережье, как улитка в своей ракушке, но цивилизация вторгается даже в его тихое существование. Беженец из Ливана находит спасение от терзающих его кошмаров и воспоминаний о военных ужасах в тишине и спокойствии сада, который он возделывает в Огайо. Фантазия писателя переносит нас с берегов Африки в сосновые леса Монтаны, в сырость болот и замшелые пустоши Лапландии.

РЕДКАЯ УДАЧА

Доротея Сан-Хуан, четырнадцати лет, носит старый коричневый свитер. Дочь уборщика. На ногах дешевенькие кроссовки, ходит понуро, косметикой не пользуется. На большой перемене

разве что поклюет салат. Кнопками прикрепляет

к стенам своей комнаты географические карты.

Когда волнуется, задерживает дыхание. Жизнь

дочери уборщика научила: не высовывайся, смотри в пол, будь никем. Кто это там? Да никто.Папа Доротеи любит повторять: удача — большая редкость. То же самое говорит он и сейчас,

присев после заката на краешек дочкиной кровати у них в Янгстауне, штат Огайо. А потом добавляет: перед нами в кои-то веки замаячила настоящая удача. А сам сжимает и разжимает пальцы. Ловит воздух. Доротея настораживается от

этого «перед нами».Кораблестроение, продолжает он. Редкая удача. Мы переезжаем. К морю. В штат Мэн. Город

называется Харпсуэлл. Как учебный год закончится, так и двинемся.Кораблестроение? — переспрашивает Доротея.

Мама прямо рвется, продолжает он. По ней

видно. Да и кто бы возражал?Доротея смотрит, как затворяется дверь, и думает, что мама никогда и никуда не рвется. И что отец никогда в жизни не покупал, не брал напрокат и не упоминал никакие, даже игрушечные,

кораблики.Она хватает атлас мира. Изучает безликий синий массив — Атлантику. Обводит взглядом изрезанные береговые линии. Харпсуэлл: крошечный зеленый клинышек, вдающийся в синеву.

Она пытается вообразить океан и видит нежно-голубую воду, где кишат — жабры к жабрам — рыбы. Воображает, будто она сама нынче — Доротея из штата Мэн: босоногая девочка с кокосовым ожерельем на шее. Новое жилье, новый город,

новая жизнь. Nueva Dorotea. Новая Дороти. Задерживая дыхание, она считает до двадцати.Доротея ни с кем не делится этими планами,

да никто ее и не спрашивает. Переезжают они в

последний день учебного года. Ближе к вечеру.

Словно тайком. Пикап с дощатым кузовом расплескивает лужи на асфальте: Огайо, Пенсильвания, Нью-Йорк, Массачусетс — и дальше в Нью-

Гэмпшир. Отец, сжимая побелевшими пальцами

руль, смотрит на дорогу пустым взглядом. Мать

сидит с суровым видом перед снующими «дворниками» и не смыкает век, губы изогнуты дождевыми червяками, хрупкая фигура напряжена,

будто стянута десятками стальных полос. Костлявые кулачки, можно подумать, дробят морскуюгальку. Взялась резать на коленях сладкий перец. Передает на заднее сиденье сухие тортильи,

втиснутые в пластик.На рассвете, миновав долгие мили сосен,

склонившихся над шоссе, они видят Портленд.

Сквозь толщу облаков цвета лососины улыбается солнце.Доротея трепещет от одной мысли о приближении океана. Ерзает на сиденье. Вся загнанная

в клетку четырнадцатилетняя энергия растет, как

горка выигранных камешков. В конце концов

шоссе делает отворот — и впереди вспыхивает залив Каско. Солнце прокладывает по воде

искристую дорожку прямо к Доротее. В полной

уверенности, что сейчас увидит дельфинов, та

прижимается носом к оконному стеклу. Вглядывается в сверкание воды: не мелькнет ли где

плавник или хвост.Она бросает взгляд на материнский затылок —

хочет понять, замечает ли мама то же, что и она,

испытывает ли те же чувства, волнуется ли при

виде мерцающих океанских просторов. Ее мама,

которая четверо суток пряталась под кучей лука

в грузовом составе, идущем в Огайо. Которая познакомилась с будущим мужем в построенном

на болотах городке, примечательном разве что

трещинами на тротуарах, паровозными гудками

да зимней слякотью, и создала дом, чтобы никогда его не покидать. Которая, наверное, вся кипит при виде бескрайних вод. Но никаких признаков этого Доротея не обнаруживает.Харпсуэлл. Доротея замирает у входа в арендованный родителями дом. На пороге рая. За тихим шелестом сосен и зарослей ежевики туманной завесой тянется океан.

Отец стоит в центре тесной кухоньки, где полки украшены нитками ракушек, а на подоконниках пылятся старые бутылки; поправляет очки,

сжимает и разжимает пальцы. Как будто он ожидал найти здесь справочники кораблестроителя,

надраенную латунь, иллюминаторы. Как будто

ни сном ни духом не ведал, что увидит кухню,

да еще украшенную ракушками. Мать, как вертикально поставленный болтик, замерла в гостиной. Разглядывает выгруженные из кузова коробки, чемоданы и сумки. Волосы ее собраны

в большой узел.Вытянув руки, Доротея привстает на цыпочки. Снимает коричневый свитер. Где-то за соснами неумолчно кричат чайки; скользит тень

скопы.Мама говорит: Ponte el sueter, Dorotea. No estás en puesta al sol1.

Как будто здесь солнце греет иначе. По песчаной тропе Доротея идет сквозь жухлую траву

к морю. Тропа упирается в выщербленную, ржавого цвета каменную плиту, что в незапамятные

времена вылезла из-под земли. Она тянется в обе

стороны и уходит в дымку. Океан, склонившиеся

от ветра сосны да утренний туман — больше ничего тут нет. У кромки воды Доротея наблюдает,как на гладкий каменный склон шлепаются невысокие волны, толкая перед собой тут же отступающую ленточку пены. Туда — сюда. Туда —

сюда.Обернувшись, она видит сквозь сосны все тот

же белый домишко. Большеголовые одуванчики, песчаный дворик, облупившаяся краска. Домишко горбится и мокнет на своем фундаменте. Отец что-то говорит с порога, указывая то на

мать, то на пикап, то на съемное жилище. Доротея видит, как он раскрывает и сжимает ладони.

Спорит. Она видит, как мать забирается в пикап,

на пассажирское место, резко захлопывает дверцу и смотрит вперед. Отец уходит в дом.Доротея поворачивает обратно, загораживает

глаза от солнца и видит, что туман рассеивается. Слева легко скользит зеленый поток — устье

реки. Справа вдоль воды выстроились деревья.

Ярдах примерно в пятистах на берегу возвышается скалистый утес.Туда она и сворачивает; подошвы гнутся на

крутом склоне. Ей то и дело приходится заходить

в море; у коленок тут же возникают водовороты,

от холодной соли щиплет бедра. Кроссовки скользят по илу. Откуда-то спускается клок тумана,

и утес исчезает из виду. Каменная плита делается совсем крутой; чтобы миновать этот участок,

приходится идти вброд. Вода достает выше пояса, будоражит живот. В конце концов каменная

плита плавно поднимается вверх, ноги больше

не скользят, и Доротея карабкается обратно, руки в грязи, кожу саднит от соли, ноги сами несут

ее, насквозь промокшую, на каменный уступ. Скала вдалеке все еще полускрыта туманом.Заслоняя глаза от солнца, она еще раз вглядывается в океан. Водятся ли тут дельфины? Акулы? А где же яхты? Ни следа. Нигде. Выходит,

океан — это гранит, камыши и вода? Ил? Кто бы

мог подумать, что здесь только пустота, мерцающий свет и мутный горизонт?Откуда-то из дымки набегают волны. На миг

ей даже становится страшно: а вдруг на всей планете не осталось, кроме нее самой, ни одной живой души? Надо поворачивать к дому.И тут она замечает рыбака. Вот он, слева.

В воде стоит. Откуда только взялся? Ниоткуда.

Из моря, что ли?Она приглядывается. Какая удача: хотя бы

есть на чем глаз остановить. Мир откатился назад

и оставил одно это видение. Беззвучное, мимолетное колдовство. Удочка — будто продолжение руки, идеальная дополнительная конечность,

плечо развернуто, шоколадный торс обнажен,

ступни по щиколотку скрыты морем. Вот, значит, каков он, штат Мэн, думает она, вот таким

он может оказаться. Как этот рыбак. Этот мираж.Он выгибается и делает широкий заброс через

голову, описывая леской большие круги вначале

далеко сзади, потом далеко впереди. Когда леска

вытягивается параллельно поверхности моря, он

дергает на себя вершинку удилища, и тут леска

выстреливает в противоположном направлении,

над камнями, почти до самых деревьев, как будто вознамерившись обмотаться вокруг низкойветви, но рыбак, не давая ей такой возможности,

вновь посылает ее вперед, в море. И тут же придает ей обратное направление. С каждым разом

выброшенная леска улетает все дальше, отчаянно тянется к деревьям. В конце концов, улетев

назад до прибрежных зарослей, она распрямляется в линию над барашками морских волн. Тогда он, зажав комель под мышкой, обеими руками подтягивает леску. Забрасывает вновь, леска

описывает завораживающие дуги, похожие на

волны прибоя, и в конце концов выстреливает

в море, где опускается за небольшим пятнышком зыби. И он опять подтягивает ее к себе.Доротея стоит на камне, ступнями ощущая

спрессованные слои окаменелостей. Задерживает дыхание. Считает до двадцати. А потом спрыгивает с каменного уступа в воду и скользит

кроссовками по ракушечнику и склизким водорослям. С поднятой головой она проходит сотню

ярдов. Направляясь к рыбаку.Оказывается, это парнишка лет, наверное,

шестнадцати. Кожа — как велюр. На шее ожерелье из мелких белых ракушек. Смотрит сквозь

кирпичного цвета пряди. Глаза — зеленые омуты.Зачем, спрашивает, в такую погоду свитер?

Что?

Жарко сегодня в свитере.

Он снова забрасывает удочку. Доротея следит

за леской, наблюдает, как он укладывает на шпулю аккуратные петли, плавающие у его лодыжек. Смотрит, как леска улетает назад — вперед,назад — вперед и в конце концов ныряет в море.

Полная вода ушла, говорит он. Скоро вернется.Доротея кивает, не зная, как истолковать эти

сведения.И спрашивает: что это у тебя за удочка? Никогда таких не видела.

Удочка? Удочка — это для ловли на приманку. А у меня — удилище. Удилище для нахлыста.

Ты не ловишь на приманку?

На приманку, повторяет он. Нет… Никогда.

Слишком уж просто.Что просто?

Рыбак выбирает леску, снова забрасывает. Да

вот именно это. Забросил — поймал. Естественно, окушок или луфарь клюнет на шмат кальмара. А скумбрия — на мотыля. И что это будет?

Игра без правил. А хочется красоты.Доротея задумывается. Надо же: рыбная ловля — и красота. Но если посмотреть, как он забрасывает! Так, что с сосен срываются клочки

тумана.Кто не брезгует на живца ловить, забросит колюшку, поводит туда-сюда. Вытянет окушка. Да

только это не рыбалка. А сплошное безобразие.Ага. Доротея силится понять, насколько это

презренное занятие — ловля на живца.Он сматывает леску, защелкивает стопор. Показывает Доротее мушку. Белые волоски, аккуратно привязанные ниткой к стальному крючку.

Вместе с крошечной раскрашенной деревянной

головкой. У которой два круглых глаза.Это что, блесна?

Стример. Искусственная муха, бактейл. Вот

эти крашеные белые волоски — из бычьего

хвоста.Доротея осторожно держит в ладони мушку.

Нитяные перетяжки сделаны идеально. Ты сам

это раскрасил? Каждый глазок?Конечно. И перетянул сам. Он лезет в карман

и достает бумажный пакетик. Высыпает содержимое ей на ладонь. Доротея разглядывает остальные стримеры: желтые, синие, коричневые. Воображает, как они смотрятся в воде, какими видятся рыбам. Длинные, тонкие. Как мальки. На

один укус. Идеальные. Чудо. Мягкая красота,

нанизанная на острую сталь.Он в очередной раз забрасывает, шлепая

вдоль берега.Доротея идет следом. Вода достает ей до щиколоток и поднимается выше.

Погоди. А мушки-то? — напоминает она.

Стримеры.Забирай, говорит он, себе. Я еще сделаю.

Она отказывается. А сама не сводит глаз

с этих мушек.Он забрасывает леску. Не сомневайся, говорит. Дарю.

Качая головой, она все же опускает подарок

в карман. Волны лижут ей коленки. Она вглядывается в воду, высматривая приметы морской жизни. Не мелькнет ли где плавник? Не

выпрыгнет ли на поверхность какое-нибудь удивительное создание? Но в отступающем тумане

на волнах лишь поблескивают золотые монетки

солнца. Подняв глаза, Доротея убеждается, что

парнишка-рыбак почти скрылся за мысом. Она

шлепает следом. Смотрит, как он забрасывает.

Волны охают и падают замертво.Эй, окликает она, тут, наверное, рыбы полно,

да? А иначе зачем в этом месте удить?Парнишка улыбается. Будь уверена. Океан

как-никак.Мне почему-то казалось, что здесь больше

живности будет. В океане. Особенно рыбы. В наших краях ничего такого нету, вот я и подумала,

что здесь, наверное, кое-что будет, а теперь вижу, что океан хоть и огромный, но пустой.Парень поворачивается к ней. Смеется. Отпускает леску, наклоняется и погружает руку в воду. Запускает пальцы в ил и достает пригоршню какого-то месива.

Вот, говорит, присмотрись.Сначала в этом темном сгустке Доротея не различает ровным счетом ничего. Ну, падают комочки грязи. Осколки ракушек. Стекают водяные

капли. Но потом глаза начинают различать еле

заметное движение, мельтешение прозрачных

точек. Они скачут, как блохи. Парнишка потряхивает ладонью. Из грязи появляется крошечный моллюск: ножка зажата между створками

раковины, как прикушенный язычок. А вот и

улитка — повисла вверх тормашками, указывая

на землю своим крошечным рожком-домиком.И еще мелкий бесцветный рачок. И какой-то

вертлявый червячишко.Доротея трогает эту грязь пальцем. Парень

с хохотом ополаскивает руку в море. Забрасывает леску.Не иначе, говорит, как ты здесь впервые.

Да, верно. Она вглядывается в морскую даль.

И пытается представить, сколько живности кишит у нее под ногами. Думает, что ей еще учиться и учиться. Смотрит на парня. Спрашивает,

как его зовут.После наступления темноты Доротея стоит,

озираясь, в своей тесной каморке. Прикрепляет к стене карту. Садится на спальный мешок и

обводит глазами контуры штата Мэн. Сушу с ее

границами, столицами и названиями. А глаза сами собой возвращаются к синей бесконечности,

что уходит за рамку карты.За оконным стеклом бьется мотылек. В листве шуршат и пищат насекомые. Доротея убеждает себя, будто слышит море. Достает из кармана

стримеры, чтобы полюбоваться.В дверном проеме появляется отец, он тихонько стучится, окликает дочку и садится рядом

с ней на пол. Похоже, мучается без сна. Сутулится.Приветик, папа.

О чем задумалась?

Здесь все какое-то чужое, пап. Нужно время.

Чтобы привыкнуть.Она со мной не разговаривает.

Да она, считай, ни с кем не разговаривает.

Тебе ли не знать.Отец сникает. Указывает подбородком на

стримеры в дочкиной руке. Это что у тебя?Мушки. Для рыбалки. Стримеры.

Ну-ну. А сам даже не пытается скрыть, что

мыслями блуждает где-то далеко.Я хочу порыбачить, пап. Можно прямо завтра?

Отец сжимает и разжимает пальцы. Глаза

открыты, но слепы. Конечно, Доротея. Ступай.

Порыбачь. Claro que si2.За ним затворяется дверь. Доротея задерживает дыхание. Считает до двадцати. Слышит за

стенкой протяжные папины вздохи. Словно каждый такой вздох — робкая подготовка к следующему.Натянув коричневый свитер, она распахивает раму и вылезает в окно. Медлит в сыром дворике. Втягивает воздух. Над соснами кружится

колесо галактики.

1 Надень свитер, Доротея. В тени ведь стоишь (исп.).

2 Очевидно, что если

Рубрика: Отрывки

Роб Найт. Смотри, что у тебя внутри

- Роб Найт. Смотри, что у тебя внутри. Как микробы, живущие в нашем теле, определяют наше здоровье и нашу личность / Пер. с англ. Е. Валкина. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 160 с.

Микробы повсюду. Они обитают буквально в каждом уголке нашего тела. И это не страшилка из рекламного ролика, а научный факт. С точки зрения одного из ведущих микробиологов современности Роба Найта, роль микробов недооценена нами. Чтобы исправить это, он создал книгу — настоящий путеводитель по собственному телу — с удивительными фактами и познавательными картинками. Ученый уверен, от микробов зависит не только физическое здоровье, но и настроение, вкусы, характер человека.

«Ось кишечник — мозг»: как микробы влияют на наше настроение, разум и многое другое

Допустим, что живущие внутри нас микробы в самом деле влияют на наше здоровье или объем талии. Но наши разум, настроение, поведение — то, что и определяет нашу личность, — уж эти-то явления наверняка имеют исключительно человеческую природу?

Может быть, и нет.

Пусть это звучит безумно, однако появляется все больше и больше свидетельств того, чтомикробы играют роль и в нашем характере, и в настроении. Каким образом микроорганизмы могут влиять на наше поведение? Оказывается, соответствующих механизмов гораздо больше, чем мы можем представить.

Из своего командного пункта внутри нашего тела микробы не только регулируют наше пищеварение, усвоение лекарств и выработку гормонов — взаимодействуя с нашей иммунной системой, они могут влиять и на наш мозг. Собирательное название всех путей, по которым микробы могут это делать, — «ось микробиом — кишечник — мозг» 1, 2, и понимание того, как устроена эта ось, может оказаться чрезвычайно важным для изучения психических и нервных расстройств.

Например, сегодня уже известно, что в депрессии есть воспалительный компонент и многие полезные бактерии в кишечнике вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, способствующие питанию клеток, выстилающих кишечник, чтобы уменьшить воспаление. Микробиом связали с депрессией совсем недавно, когда было обнаружено, что бактерии Oscillibacter вырабатывают химическое вещество, действующее как естественный транквилизатор, имитирующий действие нейромедиатора ГАМК (этот нейродиметиатор — гамма-аминомасляная кислота — понижает нервную активность мозга и может привести к депрессии) 3. Способность почвенных микробов, например микобактерии вакка (Mycobacterium vaccae), модулировать иммунную систему человека давно известна, и некоторые исследователи даже предполагают, что это свойство можно использовать для создания вакцины против стресса и депрессии 4. В частности, Грэм Рук из Университетского колледжа Лондона утверждает, что недостаточный контакт с нашими старыми друзьями — почвенными микробами, воздействию которых мы подвергались на протяжении всей истории, но теперь, в своем неумеренном стремлении к чистоте, свели к нулю, — это причина распространения многих заболеваний, в том числе диабета, артрита и депрессии.

Более того, учитывая ту роль, которую микроорганизмы играют в химии нашего тела, можно предположить, что они влияют и на формирование нашего разума. В этом плане особый интерес представляет аутизм. В нескольких работах сообщается, что кишечные микробиомы детей с синдромом аутизма отличаются от микробиомов обычных детей (часто братьев и сестер) 5. Тем не менее, поскольку аутизм часто сопровождается кишечными расстройствами, в частности диареей, которая сама по себе изменяет микробиом, трудно сказать, является ли причиной этих отличий аутизм или диарея.

Саркиз Мазманьян, настоящий волшебник и лауреат премии Макартура, преподаватель микробиологии в Калифорнийском технологическом институте, создал на основе микробиома фантастическое средство для лечения симптомов аутизма у мышей. И где же, спросите вы, он берет мышей-аутистов? Мазманьян их делает сам. Для этого он вводит беременной мыши двухцепочечную РНК, которая химически сходна с ДНК, но играет в клетке другую роль. Иммунная система матери воспринимает эту молекулу как вирус и резко активизируется: повышая температуру тела и уровень цитокинов (информационных молекул, определяющих выживаемость клеток), в пылу сражения погибает и часть нормальной микрофлоры. В результате иммунная система и микробиом у потомства таких мышей отличаются от нормы, причем проявляется набор симптомов, характерный для аутизма у человека, когнитивные и социальные расстройства: например, эти мыши предпочитают проводить время в одиночестве, а не в обществе других мышей. Они совершают повторяющиеся действия — например, как одержимые, закапывают шарики. И у них проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Мазманьян обнаружил, что некоторые из этих симптомов, по-видимому, связаны с веществом 4-EPS (4-этилфенол), которое в избытке вырабатывается измененным микробиомом. Впрыскивание нормальным мышатам 4-этилфенола воссоздает аутизмоподобные симптомы. А если потом давать этим мышам пробиотический штамм бактериодов фрагилис (Bacteroides fragilis), то можно избавиться от части симптомов, включая желудочно-кишечные и когнитивные расстройства 6. Однако прежде чем бежать в аптеку за B. fragilis, подумайте о том, что некоторые штаммы бактерий, полезные для одного вида, могут быть смертельно опасными для другого. Пока не будут проведены достоверные испытания на людях, применять пробиотик для лечения аутизма преждевременно и даже опасно.

Тем не менее идея выделить вещество, ответственное за определенное заболевание — пусть даже затрагивающее мозг, — а затем идентифицировать бактерию, которая либо производит, либо удаляет это вещество, звучит крайне заманчиво.

Наши микроскопические «пассажиры» могут также влиять на то, как мы себя ведем и как думаем.

Иногда наши гены определяют, какие бактерии

живут внутри нас, но потом эти бактерии, в свою

очередь, определяют наше поведение. Это можно

очень хорошо продемонстрировать на примере

мышей, у которых отсутствует ген TLR5, что

заставляет их переедать и, соответственно, толстеть. Микробиом мышей, лишенных этого гена,

делает их постоянно голодными; они переедают

и становятся жирными. Мы можем доказать, что

за это ответственны микробы, и сделаем это при помощи двух отдельных экспериментов.В первом мы переносим микробиом мышей, лишенных гена TLR5, другим, генетически нормальным мышам, которые после этого начинают

переедать и толстеют. Во втором эксперименте

мы при помощи антибиотиков убиваем микробов

у мышей, лишенных гена TLR5, после чего у последних восстанавливается нормальный аппетит.

Поразительно: генетический сдвиг создает

микробиом, который влияет на поведение, и этот

микробиом можно перенести в желудок другого

существа и таким образом изменить поведение его

еще недавно нормального нового хозяина 7.

1. P. Bercik, «The MicrobiotaGut-Brain Axis: Learning from Intestinal Bacteria?», Gut 60, no. 3 (March 2011): 288–89.

2. J. F. Cryan and S. M. O’Mahony, «The Microbiome-Gut-Brain Axis: From Bowel to Behavior,» Neurogastroenterology and Motility: The Official Journal of the European Gastrointestinal Motility Society 23, no. 3 (March 2011): 187–92.

3. A. Naseribafrouei et al., «Correlation Between the Human Fecal Microbiota and Depression,» Neurogastroenterology and Motility: The Official Journal of the European Gastrointestinal Motility Society 26, no. 8 (August 2014): 1155–62.

4. G. A. Rook, C. L. Raison, and C. A. Lowry, «Microbiota, Immunoregulatory Old Friends and Psychiatric Disorders,» Advances in Experimental Medicine and Biology 817 (2014): 319–56.

5. D. W. Kang et al., «Reduced Incidence of Prevotella and Other Fermenters in Intestinal Microflora of Autistic Children,» PLoS One 8, no. 7 (2013): e68322.

6. Hsiao et al., «Microbiota Modulate Behavioral and Physiological Abnormalities Associated with Neurodevelopmental Disorders.»

7. Vijay-Kumar et al., «Metabolic Syndrome and Altered Gut Microbiota in Mice Lacking Tolllike Receptor 5. »

Давид Лагеркранц. Девушка, которая застряла в паутине

- Давид Лагеркранц. Девушка, которая застряла в паутине. — М.: Эксмо, 2015. — 480 с.

Еще в 2011 году гражданская жена Стига Ларссона заявила, что готова закончить роман мужа. Однако понадобилось 4 года, чтобы продолжение трилогии наконец вышло в свет. Честь завершить труд Ларссона выпала известному шведскому писателю и журналисту Давиду Лагеркранцу.

Новые времена настали в жизни Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста. Каждый из героев занят своими проблемами. И все же хакерше и журналисту суждено встретиться снова. Блумквист ввязался в новое крупное расследование — убит знаменитый шведский ученый в области искусственного интеллекта. А Саландер вычислила, что за этим преступлением стоит ее самый злейший враг после Залы. И этот враг уже сплел свою смертельную паутину…Лисбет услышала, как хлопнула входная дверь в квартиру и стих звук спускавшихся по каменной лестнице шагов. Она посмотрела на Августа. Тот стоял неподвижно, вытянув руки по швам, и пристально смотрел на нее, что ее озадачило. Если только что она держала все под контролем, то сейчас вдруг почувствовала неуверенность. Да и что, скажите на милость, происходит с Ханной Бальдер? Она, казалось, вот-вот разрыдается. А Август… он, в довершение всего, начал качать головой и что-то неслышно бормотать, на этот раз не натуральные числа, а что-то совершенно другое. Лисбет больше всего хотелось удалиться, но она осталась. Ее задача еще не была выполнена до конца, поэтому Саландер достала из кармана два авиабилета, ваучер на гостиницу и толстую пачку купюр, крон и евро.

— Я хочу только от всей души… — начала Ханна.

— Молчи, — прервала ее Лисбет. — Вот авиабилеты до Мюнхена. Ваш самолет улетает сегодня вечером в четверть восьмого, поэтому надо спешить. Вам предоставят транспорт прямо до «Замка Эльмау» — это шикарный отель неподалеку от Гармиш-Партенкирхена. Вы будете жить в большом номере на самом верху, под фамилией Мюллер, и для начала останетесь там на три месяца. Я связалась с профессором Чарльзом Эдельманом и объяснила ему важность полной секретности. Он будет регулярно навещать вас и следить за тем, чтобы Август получал лечение и помощь. Эдельман организует также подходящее квалифицированное школьное обучение.

— Ты шутишь?

— Я сказала, молчи. Это чрезвычайно серьезно. Конечно, у полиции есть рисунок Августа, и убийца схвачен. Но его работодатели на свободе, и невозможно предугадать, что они планируют. Вы должны немедленно покинуть квартиру. У меня есть другие дела, но я организовала вам шофера, который довезет вас до аэропорта. У него, возможно, странноватый вид, но он вполне нормальный. Вы можете называть его Чума. Поняли?

— Да, но…

— Вообще никаких «но». Лучше послушай: во время вашего пребывания там вам нельзя будет пользоваться кредитками или звонить с твоего телефона, Ханна. Я организовала тебе зашифрованный телефон «Блэкфон», на случай если вам понадобится поднять тревогу. Мой номер там уже забит. В гостинице все оплачиваю я. Вы получите сто тысяч крон на непредвиденные расходы. Вопросы есть?

— Это безумие…

— Нет.

— Но откуда у тебя такие деньги?

— У меня есть средства.

— Как же мы…

Ханна осеклась. Вид у нее был совершенно растерянный, и казалось, она не знает, что ей думать. Внезапно женщина начала плакать.

— Как же мы сможем отблагодарить? — выдавила она.

— Отблагодарить?

Лисбет повторила слово так, будто оно было ей совершенно непонятно, и когда Ханна подошла к ней с распростертыми руками, она отступила назад и, устремив взгляд в пол прихожей, сказала:

— Соберись! Ты должна взять себя в руки и завязать с той чертовней, которой ты пользуешься, с таблетками или что там у тебя. Можешь отблагодарить меня таким образом.

— Конечно, обязательно…

— И если кому-нибудь придет в голову, что Августу надо в какой-нибудь интернат или другое учреждение, ты должна отбиваться, жестко и беспощадно. Ты должна бить в их самое слабое место. Ты должна быть как воин.

— Как воин?

— Именно. Никому нельзя…

Лисбет осеклась, сообразив, что это не самые удачные прощальные слова. Потом решила, что сойдет, развернулась и направилась к входной двери. Много шагов она сделать не успела. Август снова начал бормотать, и теперь было слышно, что он говорит.

— Не уходи, не уходи… — бормотал он.

На это у Лисбет тоже не нашлось ответа. Она только коротко сказала: «Ты справишься», и затем добавила, словно разговаривая сама с собой: «Спасибо за то, что закричал утром». На мгновение воцарилась тишина, и у Лисбет мелькнула мысль, не следует ли ей сказать еще что-нибудь. Но она махнула рукой, развернулась и вышла в дверь.

— Я не могу описать, что это для меня значит! — крикнула ей вслед Ханна.

Но Лисбет не услышала ни слова. Она уже бежала вниз по лестнице, направляясь к стоявшей на Торсгатан машине. Когда Саландер выехала на мост Вестербрун, ей через приложение Redphone позвонил Микаэль Блумквист и рассказал, что АНБ вышло на ее след.

— Передай им, что я тоже вышла на их след, — буркнула в ответ Лисбет.

Затем она поехала к Рогеру Винтеру и напугала его до полусмерти. После этого отправилась домой и снова засела за свой шифрованный файл АНБ. Но опять ни на шаг не приблизилась к решению.

Нидхэм и Блумквист целый день напряженно работали в номере «Гранд отеля». Эд предложил потрясающую историю, и Микаэль теперь мог написать эксклюзивный материал, в котором он, Эрика и «Миллениум» так нуждались. Это было замечательно. Тем не менее, его не покидало неприятное ощущение, причем не только из-за того, что никто по-прежнему ничего не знал про Андрея. Эд явно что-то не договаривал. Почему он вообще появился и почему прилагает столько энергии, чтобы помочь маленькому шведскому журналу, вдали от всех центров власти США?

Конечно, такой расклад можно было рассматривать как обмен услугами. Микаэль пообещал не раскрывать хакерского вторжения и, по крайней мере, наполовину согласился попытаться убедить Лисбет поговорить с Эдом. Но в качестве объяснения это казалось недостаточным, и поэтому Микаэль уделял столько же времени тому, чтобы слушать Эда, сколько чтению между строк.

Нидхэм вел себя так, будто основательно рисковал. Занавески были задернуты, телефоны лежали на безопасном расстоянии. В комнате присутствовало ощущение паранойи. На гостиничной кровати лежали секретные документы, которые Микаэлю позволялось читать, но не цитировать или копировать, и Эд периодически прерывал свой рассказ, чтобы обсудить технические аспекты неприкосновенности источника. Казалось, он с маниакальной тщательностью следит за тем, чтобы утечку информации нельзя было связать с ним. Иногда он нервно прислушивался к шагам в коридоре и пару раз смотрел в щель между занавесками, чтобы убедиться в том, что никто не следит за ними снаружи. Тем не менее Микаэль не мог отделаться от подозрения, что это в основном театр. Ему все больше казалось, что на самом деле Эд полностью контролирует ситуацию, точно знает, чем занимается, и даже не слишком боится прослушки. Блумквисту пришло в голову, что его действия, вероятно, санкционированы свыше, и, возможно, его самого наделили в этой игре ролью, которую он пока не понимает.

Поэтому интересным представлялось не только то, что Эд говорил, но и то, о чем он умалчивал, и чего он, кажется, хочет добиться при помощи этой публикации. Совершенно очевидно здесь присутствовала определенная доля злости. «Несколько проклятых идиотов» из отдела «Надзора за стратегическими технологиями» помешали Эду прищучить вторгшегося в его систему хакера только потому, что не хотели собственного разоблачения, и это, как он сказал, его взбесило. Здесь у Микаэля не было причин ему не доверять или, тем более, сомневаться в том, что Эд искренне хочет уничтожить этих людей, «раздавить их сапогом, стереть в порошок».

В то же время в его рассказе, похоже, присутствовало нечто иное, дававшееся ему не столь легко. Иногда казалось, будто Эд борется с какой-то внутренней цензурой, и Микаэль периодически прерывал работу и спускался на ресепшн — для того, чтобы позвонить Эрике и Лисбет. Бергер всегда отвечала с первого гудка, и хотя они оба проявляли большой энтузиазм по поводу материала, в их разговорах ощущался тяжелый и мрачный подтекст — поскольку про Андрея никто по-прежнему ничего не знал.

Лисбет вообще не отвечала. Блумквисту удалось дозвониться до нее только в 17.20; звучала она сосредоточенно и высокомерно, и сообщила, что мальчик находится в безопасности у матери.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.

— О’кей.

— Невредима?

— В целом да.

Микаэль набрал побольше воздуха.

— Лисбет, ты вторглась во внутреннюю сеть АНБ?

— Ты разговаривал с Эдом-Кастетом?

— Этого я комментировать не могу.

Он не мог давать комментариев даже Лисбет. Неприкосновенность источника была для него свята.

— Значит, Эд все же не так глуп, — сказала она так, будто он ответил нечто совершенно другое.

— Значит, ты вторглась?

— Возможно.

Микаэль почувствовал, что ему хочется выругать ее и спросить, чем она, черт возьми, занимается. Однако он проявил максимальную выдержку и сказал только:

— Они готовы оставить тебя в покое, если ты встретишься с ними и подробно расскажешь, как действовала.

— Передай им, что я тоже вышла на их след.

— Что ты имеешь в виду?

— Что у меня есть больше, чем они думают.

— О’кей, — задумчиво произнес Микаэль. — Но ты могла бы встретиться с…

— С Эдом?

«Какого черта, — подумал Микаэль. — Эд ведь сам хотел выдать себя ей».

— С Эдом, — повторил он.

— Высокомерный мерзавец.

— Довольно высокомерный. Но ты могла бы встретиться с ним, если мы обеспечим гарантии того, что тебя не схватят?

— Таких гарантий не существует.

— А ты согласишься, если я свяжусь со своей сестрой Анникой и попрошу ее быть твоим представителем?

— У меня есть другие дела, — ответила Лисбет так, будто не хотела больше об этом разговаривать.

Тогда он не удержался и сказал:

— История, которой мы занимаемся…

— Что с ней?

— Я не уверен, полностью ли я ее понимаю.

— В чем проблема? — спросила Лисбет.

— Для начала я не понимаю, почему Камилла вдруг появилась тут после стольких лет.

— Думаю, она дождалась своего часа.

— Что ты имеешь в виду?

— Что она, наверное, всегда знала, что вернется обратно, чтобы отомстить за то, что я сделала ей и Зале. Но ей хотелось дождаться, пока она станет сильной на всех уровнях. Для Камиллы нет ничего важнее, чем быть сильной, и сейчас она вдруг увидела возможность, случай убить одним ударом двух зайцев — по крайней мере, мне так кажется. Можешь спросить у нее, когда в следующий раз будешь пить с ней вино.

— Ты разговаривала с Хольгером?

— Я была занята.

— Но у нее все-таки не получилось. Ты, слава богу, уцелела, — продолжил Микаэль.

— Я уцелела.

— А тебя не беспокоит, что она в любой момент может вернуться?

— Мне это приходило в голову.

— Ладно. А тебе известно, что мы с Камиллой всего лишь немного прогулялись по Хурнсгатан?

Лисбет не ответила на вопрос.

— Я знаю тебя, Микаэль, — лишь сказала она. — А теперь ты встретился еще и с Эдом… Подозреваю, что от него мне тоже придется защищаться.

Блумквист усмехнулся про себя.

— Да, — ответил он. — Ты, пожалуй, права. Излишне полагаться на него мы не будем. Я даже боюсь оказаться для него полезным идиотом.

— Не самая подходящая для тебя роль, Микаэль.

— Да, и поэтому я бы с удовольствием узнал, что ты обнаружила во время вторжения.

— Массу раздражающего дерьма.

— Об отношениях Экервальда и «Пауков» с АНБ?

— Это и еще немного.

— И ты собиралась мне об этом рассказать?

— Если бы ты хорошо себя вел, пожалуй, — сказала Лисбет насмешливым тоном, который не мог не порадовать Микаэля.

Затем он фыркнул, поскольку в эту секунду точно понял, чем занимается Эд Нидхэм.

Он понял это настолько отчетливо, что ему было трудно не подавать виду, когда, вернувшись в гостиничный номер, он продолжал работать с американцем до десяти часов вечера.

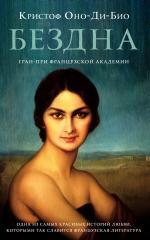

Кристоф Оно-ди-Био. Бездна

- Кристоф Оно-ди-Био. Бездна. / Пер. с фр. И. Волевич. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 448 с.

За этот роман Кристоф Оно-ди-Био, французский писатель и журналист родом из Нормандии, получил две престижнейшие французские премии по литературе — Гран-при Французской академии и премию Ренодо. «Бездна» — это и детектив, и любовная история, и философская притча. Но прежде всего это классический французский экзистенциальный роман — о смысле бытия, о пограничности человеческого существования и человеческой сути.

В качестве журналиста Сезар объездил весь мир, видел страшные разрушения, смотрел в глаза смерти, наблюдал блеск и тщету светского общества. Он устал от мира и от его гибельной суетности. Но однажды он встретил Пас — загадочную, страстную и неукротимую испанку, задыхающуюся в старой Европе, обратившуюся в один большой музей. И жизнь его вновь наполнилась смыслом. До тех пор, пока ему не сообщили, что на пустынном аравийском берегу найдено тело женщины, похожей на его Пас.I

ИСТОРИЯ ЛЮБВИРАССКАЖУ, КАК СУМЕЮ Все началось с твоего рождения. Для тебя.

Все кончилось с твоим рождением. Для нас.

Для меня, твоего отца. Для нее, твоей матери. Твоя жизнь стала нашей смертью. Смертью нашей пары — того неразделимого плотского и духовного союза, что предшествовал твоему рождению, союза мужчины и женщины, любивших друг друга.

Абсолютная правда… ее не существует, как и прочих абсолютностей, безнадежно недостижимых.

Я могу поделиться с тобой только своей правдой. Несовершенной, неполной, но разве есть у меня другая?

Никто никогда не узнает ее правды, ее версии случившегося, ее ощущений, тембра ее голоса — если бы она могла рассказать тебе эту историю; ее жестов, ее стиля — если бы она предпочла тебе написать. Насколько мне известна последняя часть ее жизни, не осталось никаких аудиозаписей, писем или дневников. Ничего — если не считать (хотя и это немало) ее картин, вышитых синими нитками. В их глубине ты когда-нибудь, возможно, увидишь истину.

Буду с тобой предельно искренним: я любил твою мать, и я ее ненавидел. Может, это тебя и не касается, но мы были парой. Пара — всегда война. Поймешь, когда влюбишься сам.

Как странно писать это сейчас: ведь когда я поднимаю голову, встаю из-за стола, иду в детскую, склоняюсь над кроваткой и вдыхаю теплый запах твоего разомлевшего тельца в пижамке с разводами «под зебру», само представление о тебе взрослом и влюбленном вызывает только улыбку! Ибо в эту минуту ты влюблен всего лишь в свою любимую игрушку да в «волшебный фонарь», который она купила еще до твоего рождения; он отбрасывает на стены отражения золотых рыбок, шныряющих между кораллами. С первых недель твоей жизни и до сегодняшнего дня ты улыбался, разглядывая их, и улыбка твоя могла осчастливить кого угодно.

Кого угодно, кроме нее, кроме твоей матери.

Наверное, это слишком жестоко с моей стороны — швырять камни в мирное озерцо счастья, называемого рождением ребенка? Может, и так. Но плакать нельзя. О, только не плакать. Иначе я никогда не закончу это письмо. А мой долг перед тобой — написать все до конца.

Итак, начнем, мой крошечный сын. И начнем с самого важного в истории события, поскольку с негото все и пошло. С твоего рождения.

РОДОВЫЕ МУКИ «Мы его теряем!»

Именно таким криком они разбудили меня. Обнажив в этой ужасающей метаморфозе свою подлинную натуру. Поначалу эти женщины выглядели добрыми феями: они обступили родильное ложе, изрекая советы и утешения, как вдруг обернулись мрачными Парками1, объявив, что скоро, минуты через три, нить твоей жизни оборвется, еще не успев размотаться.

«Мы его теряем!» Три девицы, молоденькая блондиночка и пара молоденьких брюнеток, на вид вполне вменяемых — вплоть до того момента, когда они взяли в свои белые ручки страшные острые инструменты. Да, именно Парки, объявляющие всем, у кого есть уши, — может, и тебе самому, терпящему адские муки всего в метре от их уст, в своей родовой оболочке, в самой глубине чрева твоей матери: «Мы его теряем!»

И они засунули ей между ног какие-то прозрачные пластиковые трубки. Я увидел, как из них хлынула черная кровь; одна из девиц прижала ей к лицу кислородную маску. Ее глаза помутнели; теперь она, как и я, не сознавала, что дело оборачивается трагедией.

За миг до этого они сказали: «Все пройдет благополучно, не волнуйтесь, сердцебиение у плода нормальное». Лгуньи. Твое сердечко, которое в этом возрасте не больше вишенки, билось ненормально уже тогда. Оно свидетельствовало об изнеможении твоего тельца, сжимаемого слишком сильными потугами.

«Сердцебиение зашкаливает, — признали они наконец и тотчас добавили: — Он этого не перенесет, мы его теряем!»

Я вскочил и рванулся к вам, но глаза мне застлал туман. Он скрыл от меня происходящее, словно занавес театра смерти. Меня обдало внезапным жаром.

За миг до обморока я увидел, как одна из них схватила ножницы.

Облегчение наступило после перидуральной анестезии — ох, не нравится мне это слово, сегодня еще меньше, чем тогда. Но все прошло хорошо: игла вонзилась точно между позвонками, впрыснув обезболивающее куда надо. Меня попросили выйти, как и всех будущих отцов. Размеры иглы шприца, ручка младенца, показавшаяся из материнского чрева, — все это ужасное испытание для мужской психики, и без того истерзанной вконец. Сама женщина ничего не видит, ибо у женщин нет глаз на спине, вопреки известной легенде, распространяемой неверными мужьями. В общем, все было сделано как полагается. Теперь она спала. Красивая, точно ангел, с туго стянутыми волосами, в зеленой блузе, и я в такой же зеленой больничной блузе, с книгой в руке — с «Илиадой», из-за твоего имени… нет, вернее, с твоим именем, из-за «Илиады». Гектор, который «между сынов Илиона любезнейший был Олимпийцам»2, — самый прекрасный герой «Илиады». И пусть мне не говорят об Ахиллесе — этом воине-холерике, опьяненном собственной славой полубога!3 И пусть не говорят также о «хитроумном» Улиссе, этом первостатейном двурушнике, который искупил свои гнусные выходки двадцатилетними странствиями4. Все-таки в мире есть справедливость. То ли дело Гектор — Гектор «шлемоблещущий», Гектор — «укротитель коней», отважный и стойкий, любивший своих престарелых родителей, свою жену, своего сына, неспособный ни на малейшее недостойное деяние. Зато его врагам достоинство было неведомо: убив Гектора, Ахиллес обмотал его ноги веревкой, привязал ее к своей колеснице и, нахлестывая коней, поволок труп вокруг стен Трои, на глазах у престарелых родителей, жены и сына, слишком маленького, чтобы понять происходящее. Гектор был неповинен в своем поражении: Ахиллесу помогали сами боги, Афина даже тайно возвратила ему копье, после того как он метнул его в Гектора, не сумев попасть в цель. Гнусная баба эта Афина! Гектор — самый прекрасный герой «Илиады». И тебя будут звать его именем — вот почему я ждал твоего рождения с «Илиадой» в руках.

— Теперь вы свободны часов на шесть, — сказала мне одна из фей. — Отдохните!

Я улыбнулся, поцеловал твою мать в лоб, и мы уснули. Она со своим огромным животом — на широкой кровати.

Я — уронив голову на стол, щекой на свернутом вчетверо пальто.

«Мы его теряем!»

Кровь брызжет фонтаном, мне дурно, затекшие ноги болят так, словно настоящие красные муравьи впрыскивают мне в мышцы жгучую кислоту. Аппарат, измеряющий сокращения матки, подобен сейсмографу: стрелка мечется как безумная. «Слишком сильные сокращения. Сердце не выдержит, мы его теряем!»

Твоя мать искала меня глазами; нижнюю половину ее лица скрывала вздувшаяся маска. Моя тоже вздымалась от дыхания. Злой гений медицины, вознамерившись лишить нас твоего рождения, грубо вмешивался в поэзию появления на свет. Меня захлестнул гнев. Но ее уже увозили на каталке, — ее и ее умоляющий взгляд. Я рванулся к ней за миг до того, как рухнуть на пол. «Нашему папе плохо!» — бросила одна из Парок. Колеса каталки повизгивали на линолеуме коридора. «Вам нельзя ее сопровождать», — отрезала вторая, словно гроб заколотила.

И вот она исчезла, осталась одна — может быть, со смертью в животе. С твоей. А я сидел на полу — греческий герой, поверженный невидимой силой. Наверняка какой-нибудь злобной богиней, той же Афиной, предавшей нового Гектора.

Твоя мать нуждалась в моем присутствии, а я сидел пришибленный, изнемогший, в этой никому не нужной родильной палате.

ПОЯВЛЕНИЕ НА СВЕТ Иные мгновения тянутся как жизни.

Уборщица, протиравшая пол, посоветовала мне пойти выпить кофе. Выпить кофе — и это в те минуты, когда мой сын боролся со смертью! Двойная дверь, ведущая в соседний блок, выпустила медсестру, которая, перед тем как исчезнуть в другой палате, бросила, не замечая меня: «Никак не разродится».

Мы приехали сюда, чтобы дать жизнь, а мне предстояло увезти отсюда коробку с прахом. Я открыл книгу.

Рано, едва розоперстая вестница утра явилась,

К срубу великого Гектора начал народ собираться.

И, лишь собралися все (несчетное множество было),

Сруб угасили, багряным вином оросивши пространство

Все, где огонь разливался пылающий; после на пепле

Белые кости героя собрали и братья и други,

Горько рыдая, обильные слезы струя по ланитам.

Прах драгоценный собравши, в ковчег золотой положили,

Тонким обвивши покровом, блистающим пурпуром свежим5.Чем же мы-то провинились? Я сидел на линолеумном полу, в полной прострации. А ты был в том блоке, вместе с ней, в ее животе. Ты был там… а я не знал, можно ли еще числить тебя среди живых.

— Месье, вы можете войти.

Голос ее снова звучал мягко, и в руках уже не было ножниц. Парка снова стала феей. Стоя в конце коридора, она приглашала меня идти за ней. Неужелиона улыбалась? Кажется, да.

Некоторые коридоры выглядят тоннелями. С гудящей головой, я молнией проскочил по зеленым и голубым плитам, нацелившись на дверь палаты, откуда бил в глаза неоновый свет.

Врач-акушер стоял еще в маске, наклонившись над тобой. Он вслушивался в твое дыхание, дыхание крошечного розового существа с черными волосиками и прелестными чертами лица. Мой сын…

— Все хорошо? — спросил я сипло.

— Да, все хорошо.

— Я хочу сказать… Он не слишком намучился?

Врач протянул мне ножницы. Я испуганно отшатнулся.

— Хотите перерезать пуповину?

Я сказал было «нет», но тут же схватился за металлический инструмент. Ко мне возвратилась уверенность. Я уже мог преградить путь Паркам, которые чуть не отняли у тебя жизнь. Пуповина была стянута желтым пластмассовым зажимом. Я перерезал ее у самого основания. Из ранки потекла черная жидкость. «Она такая темная, потому что насыщена кислородом», — объяснил врач. Ты посмотрел на меня голубыми глазами, светлыми, как у всех новорожденных. Врач приподнял тебя, словно хотел поставить на ноги. Я запротестовал, сказав, что это еще успеется, что ты, наверное, очень устал, но ты все же пошел, перебирая ножками в воздухе, словно космонавт в невесомости. «Потом он это забудет и ему придется снова учиться ходить», — сказал врач. Он измерил тебя, взвесил и попросил меня записать твои данные на белой доске фломастером, пахнущим спиртом.

— Все хорошо, — повторил он, и только теперь я поверил ему.

— А его мать?

— Операция заканчивается. Вы увидите ее через полчаса.

Я не заплакал: я знал, что жизнь победила.

— Как вы его назовете? — спросила медсестра, готовясь записать имя на твоем браслетике для новорожденных.

ЭКТОР блистал перед моим мысленным взором всеми своими пятью буквами, но я чувствовал, что не имею права произнести это имя — драгоценное, окончательное — в одиночку, без нее, наспех, в предбаннике операционной. «Я дождусь его мамочку», — ответил я, прибегнув к этому детскому слову, которое так часто звучит в Храмах появления на свет.

Сестра удивилась:

— Как, вы еще не придумали имя ребенку?

Я взглянул на тебя. И сказал себе: пожалуй, не стоит ждать. Лучше просто схватить тебя в охапку, прижать к себе покрепче и унести в мир жизни, в мир семьи, которая у нас теперь образуется. И еще я сказал себе, что принимаю тебя, как принимают корону на царство, и тогда произнес ритуальное слово, звуковой талисман твоего прекрасного имени. И назвал его тебе — тебе, потому что ее это не касалось.

— Тебя зовут Эктор.

Сестра попросила меня снять рубашку. Я удивленно воззрился на нее. Она с улыбкой сказала: «Нужен телесный контакт».

У меня поползли вверх брови.

— Его необходимо согреть, — объяснила она, — и познакомить с вами поближе.

Я снял рубашку. И вот так, лежа полуголым в этой больничной палате, я прижал к себе твое крошечное теплое тельце. Ты искал материнскую грудь, но у меня ее не было. Зато было все остальное: у меня был ты.

1 Парки — три богини судьбы в древнеримской мифологии. Соответствовали мойрам в древнегреческой мифологии. Их имена: Нона (то же, что мойра Клото) — тянет пряжу, прядя нить человеческой жизни; Децима (то же, что мойра Лахесис) — наматывает кудель на веретено, распределяя судьбу; Морта (то же, что мойра Атропос) — перерезает нить, заканчивая жизнь человека.

2 Гектор — воин-троянец, прославившийся своими подвигами при обороне Трои. По-французски произносится «Экто р». Илион — старое название Греции. (Здесь и далее цитаты из «Илиады» в переводе Н. И. Гнедича.)

3 Ахиллес (Ахилл) — греческий воин, участник осады Трои, сын царя Пелея и богини Фетиды, считавшийся полубогом.

4 Улисс (лат.) или Одиссей (греч.) — в древнегреческой мифологии царь Итаки, сын Лаэрта и Антиклеи, прославился как участник Троянской войны, был умным и изворотливым оратором (отсюда его прозвище «хитроумный»). Одиссей — один из ключевых персонажей «Илиады» и главный герой поэмы «Одиссея», повествующей о долгих годах его скитаний и возвращении на родину.

5 «Илиада», книга XXIV (похороны Гектора).

Людмила Ковалёва-Огороднова. Сергей Рахманинов. Биография

- Людмила Ковалёва-Огороднова. Сергей Рахманинов: Биография. Т. 2. — СПб.: Вита Нова, 2015. —464 с.

Биография Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943), написанная Людмилой Ковалёвой-Огородновой, подводит итог ее многолетним исследованиям жизни и творчества великого русского композитора, пианиста и дирижера. В нем рассказывается о жизни Рахманинова в эмиграции: его больших американских гастролях и преодолении десятилетнего творческого кризиса. Повествование сопровождается уникальными иллюстрациями, фотографиями, а также письмами композитора. В книге указана хронология выступлений, концертные программы и каталог сочинений С. В. Рахманинова.

Глава XIV

НОВЫЕ ПЕСНИ

Концертный сезон начался после Нового года.

После смерти зятя, которого Сергей Васильевич очень любил, он не мог и дня оставаться без близких, и с ним теперь всюду ездила жена. Наталия Александровна вспоминала:

«Обыкновенно мы выезжали из Нью-Йорка вчетвером — помощник менеджера, настройщик от «Стейнвея», Сергей Васильевич и я. Чтобы проверить себя в подготовленных для текущего сезона программах, концерты, по желанию Сергея Васильевича, всегда начинались в небольших городах. «Как бы вещь ни была хорошо разучена, надо проверить на эстраде, как она звучит», — говорил Сергей Васильевич. Сыгравши ее раза два-три в концертах, он уже знал все, что ему нужно. При поездках по железной дороге мы брали обыкновенно купе со всеми удобствами. Часто и обед нам приносили в купе. При длинных переездах, например в Калифорнию, чтобы убить время, мы играли в карты, в «фонтэн». На место назначения мы приезжали обычно часов в 7 утра. Трудно было вставать так рано зимой, когда было еще совсем темно. Если наш отель был недалеко от вокзала, то один из наших спутников ехал с багажом на такси в отель, а мы шли пешком. Сергей Васильевич очень любил такие прогулки по пустынным улицам. В отеле мы сразу заказывали кофе, а потом поднимались в наши комнаты, где читали полученные в этот день письма. Затем Сергей Васильевич занимался в течение часа или двух на фортепиано, а я разбирала вещи. Потом мы непременно гуляли около получаса и шли обратно в отель завтракать. После завтрака Сергей Васильевич ложился спать. <…> В четыре часа мы опять выходили погулять на полчаса. После прогулки он ненадолго садился за фортепиано, а я готовила в это время его фрак, чистила его, просматривала на рубашке запонки. <…> Должна еще сказать, что прежде чем Сергей Васильевич садился за фортепиано, мне почти всегда приходилось мыть клавиши, до того они бывали грязны. Нередко мне приходилось выходить из комнаты в коридор и просить разойтись собиравшихся иногда не в малом количестве слушателей, стоявших за дверью. Комнаты в отеле всегда заказывались заранее. Апартамент наш обычно состоял из спальни, гостиной, в которой стояло фортепиано, и второй спальни для помощника нашего менеджера. Таким образом, гостиная стояла между двумя спальнями, и игра Сергея Васильевича не доходила до соседей.

Когда Сергей Васильевич одевался к концерту, я никогда нt давала ему застегивать пуговицы на башмаках самому, боясь, что он как-нибудь повредит себе ноготь. При этом он всегда, смеясь надо мной, протягивал сперва правую ногу, так как знал, что у меня есть примета, по которой, если я начну застегивать с левого башмака, то концерт будет особенно удачным.

В семь часов заказывался ужин, который приносили в гостиную. Он состоял обычно из жареного цыпленка и кофе. Кофе перед концертом разрешалось ему пить сколько он хочет. После ужина Сергей Васильевич занимался либо заклейкой трещин на коже пальцев ватой, смоченной раствором коллодиума, либо пасьянсом, а я, так как мы обычно после концерта сразу уезжали на поезд, укладывала вещи. Иногда приходилось очень спешить. Ни один артист, вероятно, не спешил так, как Сергей Васильевич»*.

Н. А. и С. В. Рахманиновы

1930-еВ начале 1927 года, 21 января, Рахманинов участвовал в дневном концерте в фирме «Стейнвей», но не как пианист. Это было забавное мероприятие, когда на рояле играли сотрудники фирмы — Эрнест Уркс, Олин Даунс и другие, а Рахманинов, Гофман, Левин и Бауэр были «критиками». По окончании концерта Сергей Васильевич отправился за три сотни километров для вечернего выступления в Фитчберге, а в последующие дни дал еще четырнадцать сольных концертов в разных городах США.

При составлении гастрольного плана режим поездок выстраивался мистером Фоли вместе с Рахманиновым «по дистанции»: часть концертов шла в городах, находившихся в небольшом отдалении от Нью-Йорка. Наталия Рахманинова вспоминала: «Если концерт давался где-нибудь в отдаленном от города месте, например в каком-нибудь колледже, отстоявшем, бывало, в 40 милях от города, мы брали автомобиль. Меня всегда удивляло и огорчало, что артисту, приезжавшему издалека, зимой, в холодную погоду в такие колледжи, никто из распорядителей там не догадывался предложить даже чашку кофе, чтобы согреться. Такое отношение к артисту нам, русским, казалось невероятным. Поражали меня также артистические комнаты в провинциальных американских городах. Это были какие-то грязные углы с неподметенными полами, поломанными стульями, без всяких удобств. Приходя в такую артистическую, Сергей Васильевич включал штепсель моей электрической муфты <…> грел руки и садился в откуда-то всегда раздобываемое нашим менеджером удобное кресло. Я же уходила в зал. В антракте я иногда приходила проведать Сергея Васильевича, а иногда оставалась в зале среди публики. После первого биса я бежала в артистическую, иногда он спрашивал меня, что еще сыграть. <…> Приезжая в какой-нибудь небольшой город, я иногда удивлялась, зачем мы сюда приехали, откуда возьмется публика, кто может интересоваться здесь концертами. Оказывалось же, что в этом городке громадная концертная зала, около этого помещения стояли ряды автобусов, на которых публика приезжала на концерт чуть ли не за 200 миль»**.

С. В. Рахманинов с электрической муфтой в руках

Фотография из журнала «Life» (№ 18. 29 апреля 1940)Об электрической муфте Рахманинова Наталия Александровна вспоминала: «Перед выходом на эстраду [Сергей Васильевич], как многие другие пианисты, грел свои руки. Мы прибегали к разным методам. Он пробовал надевать на короткое время очень тесные перчатки или грел [руки] в горячей воде, но от этого кожа делалась слишком мягкой; пробовал растирать пальцы, и вот мне в конце концов пришло в голову сшить ему муфту, в которую мы положили электрическую грелку. За 10 минут до выхода на эстраду мы вставляли штепсель, муфта быстро нагревалась, и Сергей Васильевич грел свои руки. Муфта эта производила на всех огромное впечатление. Кажется, кто-то собирался взять патент на нее. Помощник менеджера, ездивший с нами, преподнес Сергею Васильевичу черный бархатный мешок для этой муфты, и она всегда сопровождала Сергея Васильевича в его поездках»***.

В марте 1927 года Рахманинов дал еще семь концертов. Приехав в Сан-Франциско, он послал Е. И. Сомову «отчет», в котором сообщал, что в Лос-Анджелесе был аншлаг, а в Сан-Диего и Сан-Франциско было не особо многолюдно. Одновременно с тем он жаловался на простуду, а также поведал, что и Наталия Александровна захворала в дороге, и тут же пошутил: «Ничего! До второй ее свадьбы заживет»**** .

Затем, в пятницу и субботу 18 и 19 марта в Филадельфии состоялись премьеры двух новых творений Рахманинова: Концерта № 4 (солист — автор) и «Трех русских песен» с Филадельфийским оркестром под управлением Леопольда Стоковского. Спустя несколько дней новые сочинения были повторены в Нью-Йорке тем же составом исполнителей, после чего прошел ряд сольных концертов Рахманинова в Бруклине, Монреале и других городах.К весне 1927 года относится интервью Сергея Васильевича, опубликованное в майском номере «The Musical Observer». Журналистка Базанта Рой, встретившись с композитором в квартире на West End Avenue, 505, дала описание его студии:

«Прекрасным утром по предварительной договоренности [я] очутилась в просторной студии Рахманинова с видом на Гудзон*****. В этой спокойной и располагающей к созерцанию комнате, где маэстро много занимается, мы разговорились на разные темы. <…>

— Некоторым хотелось бы вас называть мистер C Sharp Minor****** , — сказала я.

Маэстро засмеялся. Впервые я увидела, что меланхоличный музыкант может так сердечно смеяться. <…> Рахманинов ведет очень спокойную и скромную жизнь. Он избегает роскоши в любых ее проявлениях. Он целиком погружен в свое искусство и летом много времени посвящает чтению, игре на фортепиано и садоводству. Его редко видят дома. Но когда поет его старый друг Шаляпин или играет Метнер, его трудно удержать дома»*******.

* Рахманинова Н. А. С. В. Рахманинов // Воспоминания о Рахманинове: В 2 т. (Далее: ВР)/ Сост.-ред., автор вступ. ст., коммент., указат. З. А. Апетян. 5-е изд. М., 1988. Т. 2. С. 305–306. Далее: Рахманинова. ВР, с указанием номера тома и страницы.

** Рахманинова. ВР. Т. 2. С. 306, 308.

*** Рахманинова. ВР. Т. 2. С. 312–313.

**** Рахманинов — Сомову. 7.3.1927, Сан-Франциско // Рахманинов С. В. Литературное наследие: В 3 т. / Сост.-ред., автор вступ. ст., коммент., указат. З. А. Апетян. М., 1978–1980. Т. 2. С. 206. Далее: ЛН, с указанием письма, номера тома и страницы.

***** Многие помнили этот вид из окон квартиры Рахманинова. Теперь район застроен высокими домами, и вид на Гудзон труднодоступен. — Примеч. М. И. Дольникова.

****** До-диез минор (англ.) — тональность самой популярной прелюдии С. В. Рахманинова, ор. 3 № 2.

******* Рахманинов вспоминает: [интервью Б. К. Рой] // The Musical Observer. New York. 1927. May. P. 16, 41. Цит. по: ЛН. Т. 1. С. 93–94, 99.

Людмила Улицкая. Лестница Якова

- Людмила Улицкая. Лестница Якова. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 736 с.

В Редакции Елены Шубиной выходит одна из самых ожидаемых книг осени — роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова». Семейная хроника рассказывает о параллельных судьбах Якова Осецкого и его внучки Норы. Их «знакомство» состоялось в начале XXI века после того, как Нора прочла старые письма и получила доступ к личному делу Якова. В основу произведения легли письма из семейного архива автора. Увидеть новинку в магазинах можно будет уже в октябре.

Глава 4

Закрытый Чехов

(1974)Шел одиннадцатый год их связи. Тенгиз сказал, что Чехова пора закрывать. Нора изумилась: зачем? Какой русский театр без Чехова? Но Тенгиз сказал, что давно к этому готов. И начал разбирать по косточкам «Три сестры», неожиданно остро и убийственно. Он поднимал свои красивые, очень красивые руки, удерживал их в воздухе, а Нора ни одного отдельного слова не слышала, а как-то впитывала в себя целиком странные фразы, которые и пересказать было невозможно. Говорил по-русски он не совсем правильно, но исключительно выразительно. Акцент грузинский был довольно сильный, из-за него немного смещался смысл. И даже расширялся. Почему так происходило, Нора никогда не могла понять, но всегда радовалась, чувствуя, что дело не только в языке, но во всем строе мыслей человека другой земли и культуры…

— Скажи мне, почему они Эфроса закрыли? Правильные «Три сестры» он поставил! Бедные, их так жалко. До слез жалко! С девятьсот первого года эту пьесу всё поднимают и поднимают, всё выше, в небеса поднимают. Да? Я не могу больше это смотреть! Уже хватит, да? — свое длинное, с повышающимся хвостом «да» он просто обрушивал на Нору.

— Нора! Нора! Толстой говорил про «Трех сестер» — скверная скука! Лев Толстой что-нибудь понимал? Или нет? Все тоскуют! Никто не работает! В России никто не работает, в Грузии тоже, между прочим, не работают! А если работают, то с большим отвращением! Ольга, директор гимназии, это же отличная работа, начало века, женская гимназия, женское образование, начинают науку преподавать, не только вышивание и Закон Божий, появляются первые профессионалы, девочки-профессионалы! А ей скучно, Ольге, из нее по каплям силы и молодость выходят! Маша влюбилась от скуки в Вершинина, очень благородный, но очень глупый! Беспомощный! Что это за мужчина? Не понимаю! Ирина работает в управе, на телеграфе, бог ее знает где — работа скучная, утомительная, все плохо! Работать не хочет, в Москву хочет! Жалуются! Все время жалуются! А что, что они в Москве будут делать? Ничего! Потому и не едут! Андрей — ничтожество! Наташа — «шершавое» животное! Соленый — животное настоящее! А бедный Тузенбах — как можно жениться на женщине, которая совсем тебя не любит? Мусорная жизнь какая-то! Нора! Ты понимаешь, кто главный герой? Ну, понимаешь? Ну, думай! Анфиса! Анфиса главный герой! Нянька ходит и за всеми убирает! У нее жизнь осмысленная, Нора! У нее веник, швабра, тряпка, она стирает и моет, она убирает и гладит! Все остальные — дурака валяют и скучают. Им скучно! А кругом что? Начало века, да? Начинается промышленная революция, да, капитализм? Железные дороги строят, фабрики, заводы, мосты! А им в Москву хочется, только не могут до вокзала дойти! Ты поняла меня, да? Да?

Нора уже улетела далеко, она уже знала, что́ сейчас нарисует, что́ построит, знала, как Тенгиз будет радоваться тому, что она сразу, с места не сходя, все придумала, весь спектакль! Она уже видела Прозоровский дом, вскрытый, обнаженный, сильно вынесенный на авансцену — а справа, слева, кругом стройка, подъемные краны, вагоны едут по своим делам, и жизнь движется, скрежещет, какие-то гудки, сигналы… но в доме Прозоровых совсем, совсем не замечают этой деловой жизни, движения, преобразования, они бродят по дому, пьют чай, беседуют… только Анфиса таскает ведра, тряпки, выливает тазы… Отлично, отлично! Все герои тени, одна Анфиса плотная. Одеты все в кисею, в дым, и военные тоже полурастворенные. Анемия. Вымороченное пространство. Сад почти бесплотных душ. А оденет она всех в сепию, как на старых фотографиях, такие блеклые обесцвеченные одежды. Такое историческое старье! Да, конечно, Наташа Прозорова плотная, в теле. Густо-розовое платье, зеленый пояс! На фоне всеобщей сепии, бесцветно-бежевого, коричневатого… Это будет гениально!

Нора сказала — да. Тенгиз обхватил, смял, прижал к себе: Нора, мы сделаем такое, такое, чего не видели! И никогда не увидят! Нас, конечно, разорвут! Но мы сделаем! Будет лучшее из всего, что мы с тобой делали!

Два месяца они не расставались. Тенгиз репетировал. Чеховский текст, бытовой, обыденный, всегда насыщаемый режиссерскими тонкими подтекстами, дополнительными смыслами, превращался в автоматический лепет, а семейное вязкое пространство становилось сновидческим, как будто мечты и неосуществимые планы и были реальностью жизни, воздушным узором воображения. Театр теней! Но трудились в этом зыбком пространстве только двое — Анфиса со своей тряпкой и Наташа, прибирающая к рукам всю плоть жизни — комнаты сестер, дом, сад, местного городского начальника, весь доступный ей мир.

Тенгиз не раскрывал актерам своих убийственных планов, и они раз за разом произносили заезженный текст в cкучном недоумении. Что и нужно было Тенгизу.

Жил Тенгиз у своей московской тетушки Мзии, вдовой пианистки, которая обожала его. Нора, по требованию Тенгиза, перебралась в ее квартиру в странном двухэтажном строении — чудом сохранившихся службах разрушенного имения, на задах Пушкинского музея. Мзия отвела им две крохотные комнатки во втором этаже, сама жила на первом, в большой комнате со старинным, неизмеримой глубины ледником под полом. Когда-то там держали все лето лед с реки, а теперь хранилась сырая гулкая пустота, закрытая дощатой крышкой.

В который раз Нора справляла с Тенгизом этот праздник — все границы и рамки сметались под напором работы и любви, невероятного подъема всех сил и способностей. Полнота и плотность жизни была изумительной, Нора теряла представление о прошлом и будущем, и все люди — близкие и друзья — исчезали до полного растворения. Раза два-три за эти два месяца Нора звонила матери. Звонить было сложно, обычно с Центрального Почтамта, с уведомлением, с ожиданиями, с плохой связью. Амалии приходилось ходить за три километра на почту, в переговорную. Но все равно обижалась, что Нора редко звонит, робко сердилась.

На самом-то деле все было давно и бессловесно расставлено: Амалия Александровна обожала своего Андрея Ивановича и с того времени, как он появился в ее жизни, отодвинула в сторону дочь. Этот пожар старческой, как полагала Нора, страсти пожрал весь мир — они уехали в Приокско-Террасный заповедник, родные места Андрея Ивановича, он устроился смотрителем, купили дом и завели там свой невыносимый для Норы рай. На этот раз мать пригласила Нору приехать к ним в деревню «со своим режиссером», Нора пообещала. Обычно она не врала, но в этот раз ей неохота было тратить время на пустой разговор.

За неделю Нора сделала из ватмана прирезку, черновой макет сценического пространства, тщательно его собрала. Тенгиз, рассматривая подъемные краны, почти задевающие крышу Прозоровского дома, и нарисованные на заднике не то небоскребы, не то готические соборы, стонал от восторга. Спектакль возникал просто сам собой — проходила Анфиса перед еще закрытым занавесом, подтирала пол на авансцене, по- том раздавался шум стройки, открывался занавес и все пространство сцены начинало жить преувеличенно- индустриальной жизнью: грохотал металл, визжали отбойные молотки, и двигались стрелы кранов. Потом стройка замирала, растворялась в воздухе, и проступал из-за светового занавеса дом Прозоровых… Утро… Накрытый стол… «Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая…»

Все происходило само собой, естественно, как трава на дворе растет, только очень быстро. Надменный и важный завпост этого заслуженного, замшелого театра Свисталов отнесся к Тенгизу с неожиданным почтением, слегка перепутав его с Темуром Чхеидзе. Он отдал распоряжение цехам, и сразу же начали делать декорации — такого «зеленого света» еще никогда не бывало. Всем был известен характер Свисталова, он любил показать свою личную власть: и Боровскому перечил, и Бархину препятствовал, и на Шейнциса собак спускал — то есть всем, всем Нориным любимым художникам пакостил… Чудо, просто чудо случилось! Может, действительно завпост расчувствовался перед грузинской внешностью, потому что грузин в России как-то, в общем виде, любили, в отличие от всяких евреев, армян и азербайджанцев…

Они влетали парочкой, в любовном облаке, через служебный вход — и вахтер им улыбался, и буфетчица, и такое счастье их держало в коконе, что Нора чувствовала, как они слаженно двигаются, не то балетные, не то фигуристы, и как летают, летают…

Спектакль закрыли накануне премьеры, успели только отыграть генеральную, в костюмах, в декорациях. Когда уже своя публика, папы-мамы начали расходиться, а остались только министерские людоеды, которые специально и пришли-то на день раньше, чем собирались, и стало ясно, что сейчас разразится скандал, Тенгиз вышел на сцену и попросил дорогих зрителей остаться на обсуждении. Но от этого министерские спецы стали только злее, убийство спектакля длилось всего пятнадцать минут.

Тогда Тенгиз снова поднялся на сцену, ведя за руку очень почтительно Нору, и сказал громко, белым от злости голосом:

— Уважаемые! Вы дали Эфросу отыграть тридцать три спектакля! Неужели наши «Три сестры» настолько лучше?Нора проводила его в аэропорт. Хмурая весна, без единого солнечного дня, хмурый Тенгиз. Нору он как будто не видел, никто им больше не улыбался, любовное облако развеялось — он улетал в Тбилиси к жене и дочке на тяжелом железном самолете. Стоял понуро, небритый, с сединой на висках, лоб неандертальский, заваленный назад, несло от него перегаром, по́том, почему-то мандаринами. Он вынул мандарин из кармана, сунул ей в руку, подмигнул, клюнул в щеку и побежал на посадку.

Бернхард Шлинк. Женщина на лестнице

- Бернхард Шлинк. Женщина на лестнице. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015.

Издательство «Азбука» выпускает новую книгу Бернхарда Шлинка, автора всемирного бестселлера «Чтец». Немецкий писатель, одновременно являющийся известным юристом, подготовил очередную захватывающую историю, напоминающую настоящий детектив. Действие романа «Женщина на лестнице» происходит вокруг картины, исчезнувшей на сорок лет и неожиданно появившейся вновь. С загадочным полотном и героиней, изображенной на нем, связана драма несовпадений: Шлинк исследует природу нелюбви и невозможности любви, когда людям мешают быть вместе не обстоятельства, а собственные характеры.

19

Мне действительно не было страшно. Я сознавал, что собираюсь совершить проступок, из-за

которого в случае провала с моей адвокатской

карьерой будет покончено. Мне это было безразлично. Мы начнем с Иреной другую, счастливую

жизнь. Можно уехать в Америку, я буду подрабатывать официантом в ночном ресторане, а днем

учиться в университете, опять добьюсь успеха,

хоть юристом, хоть врачом или инженером. Если

Америка не примет скомпрометированного юриста, почему бы не двинуть в Мексику? Я без труда выучил в школе английский и французский,

не возникнет особых проблем и с испанским.Но перед сном меня охватил такой озноб, что

зубы застучали. Меня продолжало знобить, хотя

я накрылся всеми одеялами и пледами, которые

сумел найти. В конце концов я заснул. Под утро

проснулся весь мокрый от пота в отсыревшей постели.Чувствовал я себя хорошо. Ощущал легкость

и одновременно неимоверную силу, которой ничто не сможет противостоять. Это было удивительное, неповторимое ощущение. Не помню,

чтобы я когда-либо испытывал его — раньше

или позднее.Начался воскресный день. Я позавтракал на

балконе, светило солнце, в ветвях каштана щебетали птицы, от церкви донесся колокольный

звон. Мне подумалось о венчании: венчалась ли

Ирена в церкви и захочет ли она венчаться со

мной, как она вообще относится к Церкви? В мечтах мне представились картинки нашей совместной жизни во Франкфурте, сначала на балконе

этого дома, потом на балконе большой квартиры

в Пальмовом саду, затем в парке под старыми

деревьями на другом берегу реки. Я видел себя

на борту океанского лайнера, везущего нас через

Атлантику. Я попрощался с прошлым, с юридической фирмой, с Франкфуртом и всеми, кто там

жил. Прощание было безболезненным. К своей

прошлой жизни я испытывал спокойное равнодушие.Я выехал из дому рано, но едва не опоздал.

В деревне был праздник, рыночную площадь

и главную улицу перекрыли, машины с трудом

пробирались по боковым улочкам. Припарковавшись у кладбища, я отыскал тропинку через

виноградники, по которой, как мне показалось,

можно сократить путь, однако из этого ничего

не получилось; я вышел на лесную дорогу, ведущую к кварталу, где находился дом Гундлаха.

Когда меня обогнала машина, в голове мелькнула мысль, что Швинд тоже может поехать этой

дорогой и заметить меня, поэтому я свернул на

боковую дорожку, скрытую деревьями и кустарником.Я постарался одеться неброско: джинсы, бежевая рубашка, коричневая кожаная куртка,

солнечные очки. Но, выйдя из леса на воскресные пустынные улицы, где иногда видел на террасе семейство, сидящее под тентом, я почувствовал, будто все глаза уставлены на меня — глаза

тех, кто сидит на террасах, и тех, кто стоит за окнами. Кроме меня, на улице не было ни одного

пешехода.Отказавшись от кратчайшего пути, на котором

меня мог увидеть Швинд, я поблуждал по параллельным и боковым улочкам квартала и добрался

до дома Гундлаха в пять часов с минутами. Парковочное место перед гаражом пустовало. Укрывшись за мусорным контейнером и кустами сирени, я принялся ждать. Я внимательно осмотрел

дорожку к дому, сам дом, гараж с одной открытой и другой закрытой дверной створкой, в гараже стоял «мерседес», а на дорожке к дому нежилась на солнышке кошка. По другую сторону от

дома на склоне холма зеленела лужайка, там росли невысокие сосны; я прикинул, что смогу зигзагами от сосны к сосне добежать до микроавтобуса. Нужно будет как можно скорее спрятаться

за ним, чтобы меня не заметил случайный прохожий или кто-нибудь из соседнего дома или,

заметив, не понял, что за тень мелькнула возле

машины.«Фольксваген» Швинда я услышал издалека: постреливал неисправный глушитель. Микроавтобус ехал быстро. Чихая и дребезжа, он стремительно повернул с дороги к дому, спугнул кошку и резко затормозил у входа. Из машины никто

не вышел; помедлив, она сдала назад, развернулась и встала перед входом так, чтобы выехать обратно напрямую. Потом дверцы открылись, Ирена и Швинд вышли: она молча, он ворча, — я расслышал «Какого черта?» и «Вечно твои нелепые

идеи!». Потом отворилась дверь дома, Гундлах

поздоровался с гостями, пригласил их войти.Пора, сказал я себе. Люди за окнами, чье внимание привлек к себе шумный «фольксваген»

Швинда, очевидно, вернулись к своим прежним

занятиям. Перебежав через дорожку, я спрятался

за первой сосной, потом бросился дальше, споткнулся, упал, дополз до следующей сосны, встал

и, хромая на саднящую ногу, пробежал мимо последней сосны к микроавтобусу. Открыв дверцу,

я залег у переднего сиденья так, чтобы меня не

было видно снаружи, но чтобы сам я мог видеть,

что там творится; потом вставил ключ в зажигание. Оставалось ждать.Болела нога, затекла спина. Но я продолжал

чувствовать утреннюю легкость и силу, а потому

ни на минуту не усомнился в том, что я делаю.

Через некоторое время я услышал открывшуюся

дверь дома и ворчание Швинда — то ли помогавший ему камердинер был медлителен, невнимателен, бестолков, то ли Швинду не понравилось,

что пришлось обходить машину, дверь которой

он с трудом отодвинул. С таким же ворчанием он

уложил картину в багажное отделение и задвинул дверцу; дождавшись, когда щелкнет замок,

я повернул ключ зажигания.Двигатель завелся сразу; пока Швинд сообразил, в чем дело, закричал и заколотил по машине, я уже рванул с места; он кинулся за мной,

однако я сумел набрать скорость, он успел дотянуться до пассажирской дверцы и дернуть ее,

но не смог ни запрыгнуть, ни заглянуть внутрь.

В зеркале заднего вида я видел, как он бежит следом, отстает, делаясь все меньше и меньше, пока

наконец не остановился.20

Я доехал до поворота за домом, через минуту-

другую вышел из микроавтобуса, обошел его кругом, задвинул дверцу салона, захлопнул дверцу рядом с водителем, которую успел распахнуть

Швинд и которую я не сумел на ходу прикрыть.

Картину мне осматривать не хотелось, сам не

знаю почему.Потом я стал ждать. Я глядел на стену, через

которую собиралась перелезть Ирена; это была

побеленная каменная стена высотой два метра

с бордюром из красного кирпича. Взглянул на

живую тисовую изгородь соседнего участка, высокую и плотную, примыкавшую, словно зеленая

стена, к белой стене гундлаховского сада. Потом

посмотрел на забор участка внутри поворота —

он тоже был высокий, к тому же наглухо зарос

плющом и выглядел столь же неприветливо, как

белая каменная стена. Я глядел на голубое небо,

слышал доносившийся из садов птичий щебет,

далекий собачий лай. Неожиданно я почувствовал себя зажатым между стеной и забором. Меня опять зазнобило, как ночью, и я испугался не

знаю чего. Того, что Ирена не придет?Но Ирена вдруг появилась. Сидя на стене, ясноглазая, сияющая, улыбающаяся, она подобрала волосы, откинула их назад, а потом спрыгнула со стены. Я обнял ее и подумал, что теперь все

будет хорошо. Я был счастлив. Запыхавшись, она

прислонилась ко мне, чтобы отдышаться, потом

быстро поцеловала меня и сказала:— Надо уезжать отсюда.

Она захотела сесть за руль. В деревне шел

праздник, из-за которого мы бы застряли, а преследователи смогли бы нас догнать, поэтому Ирена сказала, что безопасней свернуть перед деревней на дорогу, ведущую в горы, сделать большой

крюк и въехать в город с востока. А мне, дескать,

лучше выйти из микроавтобуса перед деревней

и вернуться в город на своей машине, чтобы ее

не нашли в деревне.— Как там узнают мою машину?

— Лучше не рисковать.

— Рисковать? Разве я не мог, приехав на

праздник, выпить вина и уехать в город на такси, оставив собственную машину?— Пожалуйста, сделай, как я прошу. Мне так

будет спокойнее.— Когда мы увидимся? И что с твоими вещами? Может, нужно их забрать, пока Швинд не

вернулся? А картину надо выгрузить и машину

куда-то поставить, пока полиция…— Тсс… — Она закрыла мне рот ладонью. —

Я обо всем позабочусь. Без вещей, которые остались у Швинда, я обойдусь.— Когда ты придешь ко мне?

— Позже, когда все улажу.

Она высадила меня у деревни, поцеловав на

прощанье, я забрал машину и поехал домой. Сделать крюк, спрятать картину в каком-то месте,

которое она, видимо, подготовила заранее и хотела сохранить от меня в тайне, поставить где-то

микроавтобус, взять такси — на все это понадобится часа два, и только потом она придет ко мне.Но еще до того, как истекли два часа, я впал в

смятение; я ходил по комнате из угла в угол, то

и дело выглядывал из окна, сделал себе чай, забыл вынуть из чайника заварку, через некоторое время снова сделал чай и опять забыл в нем

заварку. Как она справится с картиной? Сумеет

ли донести ее? Или у нее есть помощник? Кто?

Или все-таки сумеет донести сама? Почему она

не доверяет мне?Через два часа я придумал объяснение, почему она до сих пор не пришла, через три часа

придумал новое объяснение, а через четыре часа