- Джон Бойн. Мальчик на вершине горы / Пер. с англ. Марии Спивак. — М.: Фантом Пресс, 2016. — 336 с.

Психологи утверждают: если вы и ваша семья жили в зоне вооруженного конфликта или принимали в нем участие, это серьезное основание для того, чтобы пройти курс терапии. А если речь идет о целом поколении немцев, проигравших Первую мировую войну, то сломанные судьбы неизбежны. Именно о людях, мечтавших о реванше и воспитывавших в этом духе своих детей, написан новый роман ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик на вершине горы», изданный в 2015 году в издательстве «Фантом Пресс».

На обложке обозначен тезис «От мальчика в пижаме к мальчику на горе». Новую книгу Бойна действительно можно воспринять как альтернативное продолжение нашумевшего «Мальчика в полосатой пижаме», получившего множество международных наград и даже экранизированного. Представьте, что мальчик в полосатой пижаме, хоть и не участвовал непосредственно в казнях заключенных, но все равно знал обо всем, что творилось за колючей проволокой. А значит, впоследствии понес бы за это ответственность наравне со всеми. Именно о таком знании и о мальчике — свидетеле преступлений — эта книга.

Его зовут Пьер, он из Парижа. Правда, он неплохо знает немецкий, потому что его отец — из тех самых немцев, вернувшихся побежденными с последней войны. Страшнее всего для него — призраки прошедшей войны, и утешение он может найти только в алкоголе и надежде на новую войну.

Хотя папа Пьеро Фишера погиб не на Великой войне, мама Эмили всегда утверждала, что именно война его и убила.

Четырехлетний Пьер любит своего отца, несмотря на гнетущую атмосферу в семье. Однажды этот мир рушится — сначала погибает отец, затем мать, и мальчик вынужден отправиться в самостоятельное путешествие. Багаж его представлений о жизни характерен для обывателя того времени: немцы восхитительны, особенно те, которые носят красивую форму (как в стихотворении поэтессы и драматурга Елены Исаевой — «Красивые, как два гестаповца / В шуршащих кожаных пальто…»); сильный остается безнаказанным; Германия должна победить; мать лучшего друга способна предать тебя за то, что ты не еврей, а сами евреи внушают людям отвращение.

Волею судьбы мальчик попадает на самую вершину пирамиды — в Бергхоф, резиденцию фюрера, и на время становится его любимцем. Страшное превращение Пьера в Петера проходит на глазах у читателя: наивная Козявка, миниатюрный фарфоровый мальчик обернется в дико орущего подростка с нацистской нашивкой на рукаве. Он от всего сердца восхищается Гитлером, мечтает о новой форме и военной карьере, без толики сомнения предает самых близких людей и смотрит на их смерть, искренне веря, что спасает Германию. Он постепенно тупеет, потому что все живое и детское отмирает в нем вместе с совестью.

«Мальчик на вершине горы» — еще один ответ школьникам из «Волны» Тода Штрассера, которые возмущенно спрашивали: как можно было, зная о преступлениях нацизма, поддерживать его?

Захватывающий сюжет и крупный шрифт — книга моментально оказывается в стопке прочитанных, однако мрачное послевкусие ощущается довольно долго — особенно если поинтересоваться, существовал ли этот мальчик на самом деле, и в поисках ответа прочесть историю Бергхофа и биографию Гитлера, пересмотреть фотографии военного времени, вглядываясь в детские лица гитлерюгенда.

Первые страницы написаны совсем простым слогом — мал и главный герой, просты характеры его друзей и знакомых. Но к концу романа текст словно уплотняется, насыщается событиями — как сюжетными, так и историческими, вынуждая читателя стремительно взрослеть вместе с Пьером. Издатель позиционирует книгу как роман для подростков, но вернее было бы сказать, что она — не для детей. Чем взрослее и эрудированнее человек, тем интереснее будет ему следить за персонажами книги, и тем больше главный герой-наблюдатель будет теряться на фоне тех, за кем мы следим его глазами. Если же книга попадет к ребенку, не слишком знакомому с историей и путающему Геринга, Гиммлера и Геббельса, он посредством Петера станет свидетелем страшных событий и уже не сможет отказаться от этого знания:

— Посмотри на меня, Петер… Ты, главное, не вздумай притворяться, будто не понимал, что здесь творится. У тебя есть глаза и уши. Ты столько раз сидел в его комнате, сидел и записывал. Ты все слышал. Ты все видел. Ты все знал… Только никогда не говори «я не знал». Вот это уж точно будет преступление хуже некуда.

Метка: Зарубежная литература

Джон Бойн. Мальчик на вершине горы

- Джон Бойн. Мальчик на вершине горы / Пер. с англ. Марии Спивак. — М.: Фантом Пресс, 2016. — 336 с.

Новый роман автора «Мальчика в полосатой пижаме». В Париже живет обычный мальчик Пьеро. Мама у него француженка, а папа — немец. Папа прошел Первую мировую и был навсегда травмирован душевно. И хотя дома у Пьеро не все ладно, он счастлив. Родители его обожают, у него есть лучший друг Аншель, с которым он общается на языке жестов. Но этот уютный мир вот-вот исчезнет. На дворе вторая половина 1930-х. И вскоре Пьеро окажется в Австрии, в чудесном доме на вершине горы.

Пронзительный, тревожный и невероятно созвучный нашему времени роман, ставший, по сути, продолжением «Мальчика в полосатой пижаме», хотя герои совсем иные.Глава 1 Три красных пятнышка на носовом платке Хотя папа Пьеро Фишера погиб не на Великой войне, мама Эмили всегда утверждала, что именно война его и убила.

Пьеро был не единственный семилетний ребенок в Париже, у кого остался только один родитель. В школе перед ним сидел мальчик, который вот уже четыре года не видал матери, сбежавшей с продавцом энциклопедий, а главный драчун и задира класса, тот, что обзывал миниатюрного Пьеро Козявкой, вообще обретался у бабки с дедом в комнатке над их табачной лавкой на авеню де ла Мот-Пике и почти все свободное время торчал у окна, бомбардируя прохожих воздушными шариками с водой и наотрез отказываясь признаваться в содеянном.

А неподалеку, на авеню Шарль-Флоке, в одном доме с Пьеро, но на первом этаже, жил его лучший друг Аншель Бронштейн с мамой, мадам Бронштейн, — папа у них утонул два года назад при попытке переплыть Ла-Манш.

Пьеро и Аншель появились на свет с разницей в неделю и выросли практически как братья — если одной маме нужно было вздремнуть, другая присматривала за обоими. Но в отличие от большинства братьев мальчики не ссорились. Аншель родился глухим, и друзья с малых лет научились свободно общаться на языке жестов, взмахами ловких пальчиков заменяя слова. Они и вместо имен выбрали себе особые жесты. Аншель присвоил Пьеро знак собаки, поскольку считал его и добрым, и верным, а Пьеро Аншелю, самому, как все говорили, сообразительному в классе, — знак лисы. Когда они обращались друг к другу, их руки выглядели так:

Они почти всегда были вместе, гоняли футбольный мяч на Марсовом поле, вместе учились читать и писать. И до того крепка стала их дружба, что, когда мальчики немного подросли, одному лишь Пьеро Аншель разрешал взглянуть на рассказы, которые писал по ночам у себя в комнате. Даже мадам Бронштейн не знала, что ее сын хочет стать писателем.

Вот это хорошо, протягивая другу стопку бумаг, показывал Пьеро; его пальцы так и порхали в воздухе. Мне понравилось про лошадь и про золото, которое нашлось в гробу. А вот это так себе, продолжал он, отдавая вторую стопку. Но только из-за твоего ужасного почерка, я не все сумел разобрать… А это, заканчивал Пьеро, размахивая третьей стопкой, как флагом на параде, это полная чушь. Это я бы на твоем месте выкинул в помойку.

Я хотел попробовать что-то новое, показывал Аншель. Он ничего не имел против критики, но не понравившиеся рассказы защищал порою довольно яростно.

Нет, возражал Пьеро, мотая головой. Это чушь. Никому не давай читать, не позорься. Подумают еще, что у тебя шарики за ролики заехали.

Пьеро тоже привлекала идея стать писателем, но ему не хватало терпения сидеть часами, выводя букву за буквой. Он предпочитал устроиться на стуле перед Аншелем и, бурно жестикулируя, выдумывать что-нибудь на ходу или описывать свои школьные эскапады. Аншель внимательно смотрел, а после, у себя дома, перекладывал его рассказы на бумагу.

— Так это я написал? — спросил Пьеро, впервые получив и прочитав готовые страницы.

— Нет, написал я, — ответил Аншель. — Но это твой рассказ.

Эмили, мать Пьеро, уже редко упоминала в разговорах отца, хотя мальчик думал о нем постоянно. Еще три года назад Вильгельм Фишер жил с семьей, но в 1933-м, когда Пьеро было почти пять лет, уехал из Парижа. Пьеро помнил, что отец был высокий и носил его по улице на плечах, а еще умел ржать как лошадь и временами даже пускался в галоп, отчего Пьеро непременно заходился в восторженном визге. Отец учил мальчика немецкому языку, чтобы тот «не забывал свои корни», и всячески помогал осваивать пианино; правда, Пьеро хорошо понимал, что по части исполнительского мастерства и в подметки папе не годится. Тот своими народными мелодиями часто доводил гостей до слез, особенно если еще и подпевал негромким, но приятным голосом, в котором звучали печаль и тоска по прошлому. Пьеро нехватку музыкальных талантов компенсировал способностями к языкам: он без труда переключался с папиного немецкого на мамин французский. А коронным его номером было исполнение «Марсельезы» по-немецки и тотчас — «Германия превыше всего» по-французски, правда, гостей это иногда огорчало.

— Больше, пожалуйста, так не делай, Пьеро, — попросила мама однажды вечером, когда его выступление привело к недоразумению с соседями. — Если хочешь быть артистом, научись чему-то другому. Жонглируй. Показывай фокусы.

Стой на голове. Что угодно, только не пой по-немецки.

— А что плохого в немецком? — удивился Пьеро.

— Да, Эмили, — подхватил папа, который весь вечер просидел в кресле в углу, выпил слишком много вина и, как обычно, впал в хандру, вспомнив о всех тех ужасах, что вечно были при нем, не оставляли, преследовали. — Что плохого в немецком?

— Тебе не кажется, что уже хватит, Вильгельм? — Мама повернулась к нему, сердито подбоченясь.

— Хватит чего? Хватит твоим друзьям оскорблять мою страну?

— Никто ее не оскорблял, — отрезала мама. — Просто люди никак не могут забыть войну, вот и все. Особенно те, чьи любимые так и остались лежать на полях сражений.

— Но при этом они вполне могут приходить в мой дом, есть мою еду и пить мое вино?

Папа дождался, пока мама уйдет на кухню, подозвал Пьеро и обнял его, привлекая к себе.

— Настанет день, и мы вернем свое, — твердо сказал он, глядя мальчику прямо в глаза. — И тогда уже не забудь, на чьей ты стороне. Да, ты родился во Франции и живешь в Париже, но ты немец до мозга костей, как и я. Помни об этом, Пьеро.

Иногда папа просыпался среди ночи от собственного крика, его вопли эхом носились по пустым и темным коридорам квартиры. Песик Пьеро по кличке Д’Артаньян в ужасе выскакивал из своей корзинки, взлетал на кровать и, дрожа всем тельцем, ввинчивался к хозяину под одеяло. Тот натягивал одеяло до подбородка и сквозь тонкие стенки слушал, как мама успокаивает папу, шепчет: все хорошо, ты дома, с семьей, это просто дурной сон.

— Да, только это не сон, — ответил как-то отец дрожащим голосом, — а гораздо хуже. Воспоминания.

Бывало, что ночью Пьеро по пути в туалет видел из коридора: отец сидит на кухне, уронив голову на деревянный стол, и еле слышно что-то бормочет, а рядом валяется пустая бутылка. Тогда мальчик хватал бутылку и босиком несся вниз, во двор, и выбрасывал бутылку в мусорный бак, чтобы мама наутро ее не нашла. И обычно, когда он возвращался, папа каким-то образом уже оказывался в постели.

На следующий день ни отец, ни сын словно бы ничего не помнили.

Но однажды Пьеро, спеша во двор со своей ночной миссией, поскользнулся на мокрой лестнице и упал; не ушибся, но бутылка разбилась, и, вставая, он наступил левой ногой на острый осколок. Морщась от боли, Пьеро вытащил стекляшку, однако из пореза так и хлынула кровь; он допрыгал до квартиры, стал искать бинт, и тут проснулся папа и понял, чему стал виной. Продезинфицировав и тщательно забинтовав рану, он усадил сына перед собой и попросил прощения за то, что столько пьет. Затем, утирая слезы, сказал Пьеро, что очень его любит и подобных историй больше не допустит.

— Я тоже тебя люблю, папа, — ответил Пьеро. — Но я люблю, когда ты катаешь меня на плечах, как лошадка. И не люблю, когда ты сидишь на кухне и не хочешь разговаривать ни со мной, ни с мамой.

— Я тоже этого не люблю, — пробормотал папа. — Но иногда меня как будто бы накрывает черная туча, из которой мне никак не выбраться. Потому я и пью. Чтобы забыть.

— Что забыть?

— Войну. Что я там видел. — Он закрыл глаза и прошептал: — Что я там делал.

Пьеро сглотнул и спросил, хотя ему уже и не хотелось знать:

— А что ты там делал?

Папа печально улыбнулся.

— Неважно что, главное — на благо своей страны, — сказал он. — Ты ведь понимаешь, да?

— Да, папа. — На самом деле Пьеро не очень-то понимал, о чем речь, но папа должен знать, какой он отважный. — Я тоже стану солдатом, чтобы ты мной гордился.

Отец посмотрел на сына и положил руку ему на плечо.

— Главное — правильно выбрать сторону, — изрек он.

И почти на два месяца забыл о бутылке. А потом столь же стремительно, как и бросил, — вернулась черная туча — запил снова.

Вспомнить все

- Жауме Кабре. Я исповедуюсь / Пер. с каталанского Е. Гущиной, А. Уржумцевой, М. Абрамовой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. — 736 с.

Меня обманули! Меня жестоко обманули — и я спешу всех предупредить: не попадайтесь на удочку коварных издателей. Ведь что они сделали? Исписали обложку книги «Я исповедуюсь» хвалебными фразами: какой слог! какая высота! роман-монстр! И обложку-то какую выбрали — рука так и тянется за книгой. Бестселлер, говорят. Бедный обманутый читатель бежит радостный к кассе, прижимая к сердцу огромный том в семьсот страниц, тащит на себе эту гирю домой, садится на диван, открывает книгу… И что же он находит внутри?

Отнюдь не легкую захватывающую историю, не откровения героя, от которых дыхание перехватывает. А трудную, тяжелую прозу. Да ладно бы просто тяжелую. Несуразную! Сбивчивую! Вот вы сами посудите. Главный герой Андриа Ардевол, философ, интеллектуал, образованный человек, пишет то от первого, то от третьего лица. То он о себе рассказывает, то о каких-то римских епископах прошлого века. Дальше — хуже. Тут и Барселона времен Первой мировой, тут и средневековая Франция со своими монастырями, и персонажи восточной страны, и даже нацисты. Героев так много, что автор поместил в конце романа их перечень, как в пьесе. А сносок-то, сносок сколько! А латинских фразочек! Все языки мира, все времена, все города и страны — не книга, а вавилонское столпотворение.

Слабонервным и боящимся темноты однозначно не читать! Те же, кто любит бродить по ночным лабиринтам города (желательно, европейского, где-нибудь в Барселоне или Риме), те кто в восторге не может оторваться от плотной прозы Умберто Эко, кто с ума сходит от романов в духе постмодернистов, вот тем исповедь Адриа Ардевола, главного героя романа Жауме Кабре, понравится.

Жауме Кабре — каталанский писатель. Сочиняет сценарии, рассказы. «Я исповедуюсь» — первое его крупное произведение, переведенное на русский язык. Впрочем, переведено оно еще на десяток других языков. Тираж книги, говорят, вот-вот достигнет полмиллиона экземпляров. На родине Кабре его тоже отметили — испанские критики вручили автору премию.

Длинный роман — рассказ Адриа Ардевола о себе — с самого детства и до того момента, когда его разум окончательно победила болезнь Альцгеймера. Чтобы пересказать сюжет книги, понадобился бы не один час и километр исписанных страниц. Если совсем коротко, то это история взросления ребенка, родители которого любили больше свой антикварный магазин, чем его. Он живет в собственном мире, сотканном из классической музыки, старых фолиантов, средневековых картин. В его голове — мысли о природе красоты, об истоках добра и зла. Все, что у него есть, — уникальная скрипка Лоренцо Сториони, верный друг Бернад и любимая Сара, с которой его постоянно разлучает настоящее или прошлое.

«Я исповедуюсь» — и детектив, и исторический роман, и философское сочинение. В целом — одно большое, искреннее и невероятно талантливое признание в любви. Дело в том, что все написанное Ардевол адресует своей возлюбленной, с которой ему уже никогда не удастся встретиться:

…Когда я пишу тебе, у меня перед глазами твой необыкновенный автопортрет, окруженный инкунабулами и организующий весь мой мир. Это самая ценная вещь в моем кабинете <…>. Для меня рисунки Сары — окно, распахнутое в тишину души. Приглашение ко вглядыванию в себя. Я люблю тебя, Сара.

Кабре выстраивает связь между вещами и всеми, кто когда-либо обладал ими. Он тасует разные слои времени и пространства. Постоянно «отвлекается» от центрального сюжета. Его роман создан непривычным для литературы образом. Писатель отказывается от синтаксиса и линейного повествования, он выстраивает сложную парадигму. Заставляет оглушенного, ничего не понимающего читателя блуждать по его роману, ходить по кругу, не замечая выхода. Лишь самый терпеливый и дотошный доберется до конца — и будет вознагражден.

Ведь именно к концу книги, когда все сюжетные линии сходятся в одну, Кабре предстает в истинном величии. Он начинает писать так, что каждое слово отзывается внутри, словно по закону резонанса. Без сомнений, одна из самых сильных частей романа «Я исповедуюсь» — описания ужасов концлагерей:

Еще никогда ему не было так трудно объявить эксперимент завершенным. После месяцев наблюдения за хныкающими кроликами — за этим темненьким или за тем беленьким, который причитал: Tėve, Tėve, Tėve, забившись в угол койки, откуда его так и не удалось вытащить и пришлось там и убить; или за той девчонкой с грязной тряпкой, которая не могла стоять без костылей и, если не вколоть обезболивающее, нарочно орала, чтобы вывести из себя персонал <…>. Двадцать шесть кроликов — мальчиков и девочек — и ни миллиметра восстановившейся ткани делали очевидными выводы, которые он скрепя сердце сообщал профессору Бауэру.

История узников Освенцима, случайным образом связанная с жизнью Адриа Ардевола и его отца, заставляет посмотреть на многочисленные истории романа по-новому. Невидимые нити связывают людей, живущих в разные эпохи, образуя огромное общее для всех полотно.

«Я исповедуюсь» — попытка соткать такую картину с помощью слов. Насколько искусно это получилось у Жамуи Кабре — вопрос личных литературных пристрастий. Однако эксперимент все-таки призываю считать удавшимся.

Имитация романа

- Дидье ван Ковеларт. Принцип Полины / Пер. с фр. Н. Хотинской. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 256 с.

Вопрос «В чем смысл жизни?» так давно стоит перед человечеством, что люди уже устали искать на него ответы — тем более что среди множества существующих вариантов невозможно найти истинный.

Новый роман французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Дидье ван Ковеларта — это история о человеке, для которого смыслом жизни стала любовь. Любовь-дружба, любовь-служение. «Принцип Полины» — одна из чуть более тридцати книг, написанных ван Ковелартом, но несмотря на это — а может быть, именно поэтому — она не предлагает читателям ничего нового.

Главный герой, начинающий писатель Куинси Фарриоль, удостоен премии следственного изолятора в провинциальном городишке Сен-Пьер-дез-Альп. «Торжественное» вручение награды, на которое, впрочем, не приходит ни один гость, дарит герою драгоценное для него знакомство — встречу с Полиной Сорг. С этого дня его жизнь будет чем-то вроде черновика, временной заготовки для того, чтобы когда-нибудь ничто не помешало ему стать счастливым.

Эта общая квартира, эти короткие связи, это нежелание привязаться, подумать о семье, всерьез заняться собственным творчеством… Все у меня было временно, я сам так решил, чтобы оставаться свободным, чтобы ничего важного не пришлось отрывать от себя…

«Принцип Полины» вполне мог бы остаться неплохой любовной историей, классической «женской» книгой со счастливым концом наподобие прозы Анны Гавальды. Романом, который хорошо читать осенними вечерами, чтобы отдохнуть от однообразия жизни и насладиться романтическими приключениями. Однако непринужденное повествование с нотками иронии и грусти, традиционный любовный треугольник и характерный для ван Ковеларта образ героини — эксцентричной, непонятной, но в то же время нежной и женственной — заставляют скучать.

Единственное, что разнообразит монотонную историю любви писателя-неудачника к «двадцатилетней оторве», — тот самый третий лишний. Максим де Плестер входит в жизнь героя одновременно как соперник в любви и лучший друг. Центральный эпизод романа — секс втроем в гостинице при университете — становится квинтэссенцией бесстыдного натурализма и духовности. Впрочем, физиологические подробности вряд ли могут доставить эстетическое удовольствие читателю. Скорее, наоборот — после этой почти животной сцены верить в любовь и невероятную душевную близость трех людей, несмотря на все старания повествователя, совсем не хочется.

«Принцип Полины» производит впечатление книги намеренно эпатирующей аудиторию. Взяв за основу классический сюжет, автор старается придать ему оригинальность. Получается это несколько нарочито.

Одна из главных интриг в тексте — роман, который пишет Куинси, пересказывая в нем историю отношений с Полиной и Максимом:

…мне нравилось то, что я писал. Писал, смеясь, плача, удивляясь. Я исправлял действительность, сочиняя то, что могло бы быть приключением моей жизни.

Персонажи постоянно обсуждают рукопись, читают отрывки черновиков, спорят и ссорятся из-за имен и событий, однако читателю не перепадает ни одной цитаты. И в тот момент, когда кажется, что мы никогда не прочтем роман главного героя, становится ясно: история, которую так долго писал Куинси, у нас в руках. С такого ракурса «Принцип Полины» воспринимается как попытка героя выстроить воздушные замки вокруг реальности, которую так не хочется замечать.

Давид Лагеркранц. Девушка, которая застряла в паутине

- Давид Лагеркранц. Девушка, которая застряла в паутине. — М.: Эксмо, 2015. — 480 с.

Еще в 2011 году гражданская жена Стига Ларссона заявила, что готова закончить роман мужа. Однако понадобилось 4 года, чтобы продолжение трилогии наконец вышло в свет. Честь завершить труд Ларссона выпала известному шведскому писателю и журналисту Давиду Лагеркранцу.

Новые времена настали в жизни Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста. Каждый из героев занят своими проблемами. И все же хакерше и журналисту суждено встретиться снова. Блумквист ввязался в новое крупное расследование — убит знаменитый шведский ученый в области искусственного интеллекта. А Саландер вычислила, что за этим преступлением стоит ее самый злейший враг после Залы. И этот враг уже сплел свою смертельную паутину…Лисбет услышала, как хлопнула входная дверь в квартиру и стих звук спускавшихся по каменной лестнице шагов. Она посмотрела на Августа. Тот стоял неподвижно, вытянув руки по швам, и пристально смотрел на нее, что ее озадачило. Если только что она держала все под контролем, то сейчас вдруг почувствовала неуверенность. Да и что, скажите на милость, происходит с Ханной Бальдер? Она, казалось, вот-вот разрыдается. А Август… он, в довершение всего, начал качать головой и что-то неслышно бормотать, на этот раз не натуральные числа, а что-то совершенно другое. Лисбет больше всего хотелось удалиться, но она осталась. Ее задача еще не была выполнена до конца, поэтому Саландер достала из кармана два авиабилета, ваучер на гостиницу и толстую пачку купюр, крон и евро.

— Я хочу только от всей души… — начала Ханна.

— Молчи, — прервала ее Лисбет. — Вот авиабилеты до Мюнхена. Ваш самолет улетает сегодня вечером в четверть восьмого, поэтому надо спешить. Вам предоставят транспорт прямо до «Замка Эльмау» — это шикарный отель неподалеку от Гармиш-Партенкирхена. Вы будете жить в большом номере на самом верху, под фамилией Мюллер, и для начала останетесь там на три месяца. Я связалась с профессором Чарльзом Эдельманом и объяснила ему важность полной секретности. Он будет регулярно навещать вас и следить за тем, чтобы Август получал лечение и помощь. Эдельман организует также подходящее квалифицированное школьное обучение.

— Ты шутишь?

— Я сказала, молчи. Это чрезвычайно серьезно. Конечно, у полиции есть рисунок Августа, и убийца схвачен. Но его работодатели на свободе, и невозможно предугадать, что они планируют. Вы должны немедленно покинуть квартиру. У меня есть другие дела, но я организовала вам шофера, который довезет вас до аэропорта. У него, возможно, странноватый вид, но он вполне нормальный. Вы можете называть его Чума. Поняли?

— Да, но…

— Вообще никаких «но». Лучше послушай: во время вашего пребывания там вам нельзя будет пользоваться кредитками или звонить с твоего телефона, Ханна. Я организовала тебе зашифрованный телефон «Блэкфон», на случай если вам понадобится поднять тревогу. Мой номер там уже забит. В гостинице все оплачиваю я. Вы получите сто тысяч крон на непредвиденные расходы. Вопросы есть?

— Это безумие…

— Нет.

— Но откуда у тебя такие деньги?

— У меня есть средства.

— Как же мы…

Ханна осеклась. Вид у нее был совершенно растерянный, и казалось, она не знает, что ей думать. Внезапно женщина начала плакать.

— Как же мы сможем отблагодарить? — выдавила она.

— Отблагодарить?

Лисбет повторила слово так, будто оно было ей совершенно непонятно, и когда Ханна подошла к ней с распростертыми руками, она отступила назад и, устремив взгляд в пол прихожей, сказала:

— Соберись! Ты должна взять себя в руки и завязать с той чертовней, которой ты пользуешься, с таблетками или что там у тебя. Можешь отблагодарить меня таким образом.

— Конечно, обязательно…

— И если кому-нибудь придет в голову, что Августу надо в какой-нибудь интернат или другое учреждение, ты должна отбиваться, жестко и беспощадно. Ты должна бить в их самое слабое место. Ты должна быть как воин.

— Как воин?

— Именно. Никому нельзя…

Лисбет осеклась, сообразив, что это не самые удачные прощальные слова. Потом решила, что сойдет, развернулась и направилась к входной двери. Много шагов она сделать не успела. Август снова начал бормотать, и теперь было слышно, что он говорит.

— Не уходи, не уходи… — бормотал он.

На это у Лисбет тоже не нашлось ответа. Она только коротко сказала: «Ты справишься», и затем добавила, словно разговаривая сама с собой: «Спасибо за то, что закричал утром». На мгновение воцарилась тишина, и у Лисбет мелькнула мысль, не следует ли ей сказать еще что-нибудь. Но она махнула рукой, развернулась и вышла в дверь.

— Я не могу описать, что это для меня значит! — крикнула ей вслед Ханна.

Но Лисбет не услышала ни слова. Она уже бежала вниз по лестнице, направляясь к стоявшей на Торсгатан машине. Когда Саландер выехала на мост Вестербрун, ей через приложение Redphone позвонил Микаэль Блумквист и рассказал, что АНБ вышло на ее след.

— Передай им, что я тоже вышла на их след, — буркнула в ответ Лисбет.

Затем она поехала к Рогеру Винтеру и напугала его до полусмерти. После этого отправилась домой и снова засела за свой шифрованный файл АНБ. Но опять ни на шаг не приблизилась к решению.

Нидхэм и Блумквист целый день напряженно работали в номере «Гранд отеля». Эд предложил потрясающую историю, и Микаэль теперь мог написать эксклюзивный материал, в котором он, Эрика и «Миллениум» так нуждались. Это было замечательно. Тем не менее, его не покидало неприятное ощущение, причем не только из-за того, что никто по-прежнему ничего не знал про Андрея. Эд явно что-то не договаривал. Почему он вообще появился и почему прилагает столько энергии, чтобы помочь маленькому шведскому журналу, вдали от всех центров власти США?

Конечно, такой расклад можно было рассматривать как обмен услугами. Микаэль пообещал не раскрывать хакерского вторжения и, по крайней мере, наполовину согласился попытаться убедить Лисбет поговорить с Эдом. Но в качестве объяснения это казалось недостаточным, и поэтому Микаэль уделял столько же времени тому, чтобы слушать Эда, сколько чтению между строк.

Нидхэм вел себя так, будто основательно рисковал. Занавески были задернуты, телефоны лежали на безопасном расстоянии. В комнате присутствовало ощущение паранойи. На гостиничной кровати лежали секретные документы, которые Микаэлю позволялось читать, но не цитировать или копировать, и Эд периодически прерывал свой рассказ, чтобы обсудить технические аспекты неприкосновенности источника. Казалось, он с маниакальной тщательностью следит за тем, чтобы утечку информации нельзя было связать с ним. Иногда он нервно прислушивался к шагам в коридоре и пару раз смотрел в щель между занавесками, чтобы убедиться в том, что никто не следит за ними снаружи. Тем не менее Микаэль не мог отделаться от подозрения, что это в основном театр. Ему все больше казалось, что на самом деле Эд полностью контролирует ситуацию, точно знает, чем занимается, и даже не слишком боится прослушки. Блумквисту пришло в голову, что его действия, вероятно, санкционированы свыше, и, возможно, его самого наделили в этой игре ролью, которую он пока не понимает.

Поэтому интересным представлялось не только то, что Эд говорил, но и то, о чем он умалчивал, и чего он, кажется, хочет добиться при помощи этой публикации. Совершенно очевидно здесь присутствовала определенная доля злости. «Несколько проклятых идиотов» из отдела «Надзора за стратегическими технологиями» помешали Эду прищучить вторгшегося в его систему хакера только потому, что не хотели собственного разоблачения, и это, как он сказал, его взбесило. Здесь у Микаэля не было причин ему не доверять или, тем более, сомневаться в том, что Эд искренне хочет уничтожить этих людей, «раздавить их сапогом, стереть в порошок».

В то же время в его рассказе, похоже, присутствовало нечто иное, дававшееся ему не столь легко. Иногда казалось, будто Эд борется с какой-то внутренней цензурой, и Микаэль периодически прерывал работу и спускался на ресепшн — для того, чтобы позвонить Эрике и Лисбет. Бергер всегда отвечала с первого гудка, и хотя они оба проявляли большой энтузиазм по поводу материала, в их разговорах ощущался тяжелый и мрачный подтекст — поскольку про Андрея никто по-прежнему ничего не знал.

Лисбет вообще не отвечала. Блумквисту удалось дозвониться до нее только в 17.20; звучала она сосредоточенно и высокомерно, и сообщила, что мальчик находится в безопасности у матери.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.

— О’кей.

— Невредима?

— В целом да.

Микаэль набрал побольше воздуха.

— Лисбет, ты вторглась во внутреннюю сеть АНБ?

— Ты разговаривал с Эдом-Кастетом?

— Этого я комментировать не могу.

Он не мог давать комментариев даже Лисбет. Неприкосновенность источника была для него свята.

— Значит, Эд все же не так глуп, — сказала она так, будто он ответил нечто совершенно другое.

— Значит, ты вторглась?

— Возможно.

Микаэль почувствовал, что ему хочется выругать ее и спросить, чем она, черт возьми, занимается. Однако он проявил максимальную выдержку и сказал только:

— Они готовы оставить тебя в покое, если ты встретишься с ними и подробно расскажешь, как действовала.

— Передай им, что я тоже вышла на их след.

— Что ты имеешь в виду?

— Что у меня есть больше, чем они думают.

— О’кей, — задумчиво произнес Микаэль. — Но ты могла бы встретиться с…

— С Эдом?

«Какого черта, — подумал Микаэль. — Эд ведь сам хотел выдать себя ей».

— С Эдом, — повторил он.

— Высокомерный мерзавец.

— Довольно высокомерный. Но ты могла бы встретиться с ним, если мы обеспечим гарантии того, что тебя не схватят?

— Таких гарантий не существует.

— А ты согласишься, если я свяжусь со своей сестрой Анникой и попрошу ее быть твоим представителем?

— У меня есть другие дела, — ответила Лисбет так, будто не хотела больше об этом разговаривать.

Тогда он не удержался и сказал:

— История, которой мы занимаемся…

— Что с ней?

— Я не уверен, полностью ли я ее понимаю.

— В чем проблема? — спросила Лисбет.

— Для начала я не понимаю, почему Камилла вдруг появилась тут после стольких лет.

— Думаю, она дождалась своего часа.

— Что ты имеешь в виду?

— Что она, наверное, всегда знала, что вернется обратно, чтобы отомстить за то, что я сделала ей и Зале. Но ей хотелось дождаться, пока она станет сильной на всех уровнях. Для Камиллы нет ничего важнее, чем быть сильной, и сейчас она вдруг увидела возможность, случай убить одним ударом двух зайцев — по крайней мере, мне так кажется. Можешь спросить у нее, когда в следующий раз будешь пить с ней вино.

— Ты разговаривала с Хольгером?

— Я была занята.

— Но у нее все-таки не получилось. Ты, слава богу, уцелела, — продолжил Микаэль.

— Я уцелела.

— А тебя не беспокоит, что она в любой момент может вернуться?

— Мне это приходило в голову.

— Ладно. А тебе известно, что мы с Камиллой всего лишь немного прогулялись по Хурнсгатан?

Лисбет не ответила на вопрос.

— Я знаю тебя, Микаэль, — лишь сказала она. — А теперь ты встретился еще и с Эдом… Подозреваю, что от него мне тоже придется защищаться.

Блумквист усмехнулся про себя.

— Да, — ответил он. — Ты, пожалуй, права. Излишне полагаться на него мы не будем. Я даже боюсь оказаться для него полезным идиотом.

— Не самая подходящая для тебя роль, Микаэль.

— Да, и поэтому я бы с удовольствием узнал, что ты обнаружила во время вторжения.

— Массу раздражающего дерьма.

— Об отношениях Экервальда и «Пауков» с АНБ?

— Это и еще немного.

— И ты собиралась мне об этом рассказать?

— Если бы ты хорошо себя вел, пожалуй, — сказала Лисбет насмешливым тоном, который не мог не порадовать Микаэля.

Затем он фыркнул, поскольку в эту секунду точно понял, чем занимается Эд Нидхэм.

Он понял это настолько отчетливо, что ему было трудно не подавать виду, когда, вернувшись в гостиничный номер, он продолжал работать с американцем до десяти часов вечера.

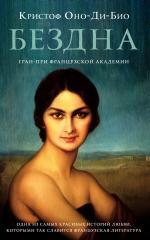

Кристоф Оно-ди-Био. Бездна

- Кристоф Оно-ди-Био. Бездна. / Пер. с фр. И. Волевич. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 448 с.

За этот роман Кристоф Оно-ди-Био, французский писатель и журналист родом из Нормандии, получил две престижнейшие французские премии по литературе — Гран-при Французской академии и премию Ренодо. «Бездна» — это и детектив, и любовная история, и философская притча. Но прежде всего это классический французский экзистенциальный роман — о смысле бытия, о пограничности человеческого существования и человеческой сути.

В качестве журналиста Сезар объездил весь мир, видел страшные разрушения, смотрел в глаза смерти, наблюдал блеск и тщету светского общества. Он устал от мира и от его гибельной суетности. Но однажды он встретил Пас — загадочную, страстную и неукротимую испанку, задыхающуюся в старой Европе, обратившуюся в один большой музей. И жизнь его вновь наполнилась смыслом. До тех пор, пока ему не сообщили, что на пустынном аравийском берегу найдено тело женщины, похожей на его Пас.I

ИСТОРИЯ ЛЮБВИРАССКАЖУ, КАК СУМЕЮ Все началось с твоего рождения. Для тебя.

Все кончилось с твоим рождением. Для нас.

Для меня, твоего отца. Для нее, твоей матери. Твоя жизнь стала нашей смертью. Смертью нашей пары — того неразделимого плотского и духовного союза, что предшествовал твоему рождению, союза мужчины и женщины, любивших друг друга.

Абсолютная правда… ее не существует, как и прочих абсолютностей, безнадежно недостижимых.

Я могу поделиться с тобой только своей правдой. Несовершенной, неполной, но разве есть у меня другая?

Никто никогда не узнает ее правды, ее версии случившегося, ее ощущений, тембра ее голоса — если бы она могла рассказать тебе эту историю; ее жестов, ее стиля — если бы она предпочла тебе написать. Насколько мне известна последняя часть ее жизни, не осталось никаких аудиозаписей, писем или дневников. Ничего — если не считать (хотя и это немало) ее картин, вышитых синими нитками. В их глубине ты когда-нибудь, возможно, увидишь истину.

Буду с тобой предельно искренним: я любил твою мать, и я ее ненавидел. Может, это тебя и не касается, но мы были парой. Пара — всегда война. Поймешь, когда влюбишься сам.

Как странно писать это сейчас: ведь когда я поднимаю голову, встаю из-за стола, иду в детскую, склоняюсь над кроваткой и вдыхаю теплый запах твоего разомлевшего тельца в пижамке с разводами «под зебру», само представление о тебе взрослом и влюбленном вызывает только улыбку! Ибо в эту минуту ты влюблен всего лишь в свою любимую игрушку да в «волшебный фонарь», который она купила еще до твоего рождения; он отбрасывает на стены отражения золотых рыбок, шныряющих между кораллами. С первых недель твоей жизни и до сегодняшнего дня ты улыбался, разглядывая их, и улыбка твоя могла осчастливить кого угодно.

Кого угодно, кроме нее, кроме твоей матери.

Наверное, это слишком жестоко с моей стороны — швырять камни в мирное озерцо счастья, называемого рождением ребенка? Может, и так. Но плакать нельзя. О, только не плакать. Иначе я никогда не закончу это письмо. А мой долг перед тобой — написать все до конца.

Итак, начнем, мой крошечный сын. И начнем с самого важного в истории события, поскольку с негото все и пошло. С твоего рождения.

РОДОВЫЕ МУКИ «Мы его теряем!»

Именно таким криком они разбудили меня. Обнажив в этой ужасающей метаморфозе свою подлинную натуру. Поначалу эти женщины выглядели добрыми феями: они обступили родильное ложе, изрекая советы и утешения, как вдруг обернулись мрачными Парками1, объявив, что скоро, минуты через три, нить твоей жизни оборвется, еще не успев размотаться.

«Мы его теряем!» Три девицы, молоденькая блондиночка и пара молоденьких брюнеток, на вид вполне вменяемых — вплоть до того момента, когда они взяли в свои белые ручки страшные острые инструменты. Да, именно Парки, объявляющие всем, у кого есть уши, — может, и тебе самому, терпящему адские муки всего в метре от их уст, в своей родовой оболочке, в самой глубине чрева твоей матери: «Мы его теряем!»

И они засунули ей между ног какие-то прозрачные пластиковые трубки. Я увидел, как из них хлынула черная кровь; одна из девиц прижала ей к лицу кислородную маску. Ее глаза помутнели; теперь она, как и я, не сознавала, что дело оборачивается трагедией.

За миг до этого они сказали: «Все пройдет благополучно, не волнуйтесь, сердцебиение у плода нормальное». Лгуньи. Твое сердечко, которое в этом возрасте не больше вишенки, билось ненормально уже тогда. Оно свидетельствовало об изнеможении твоего тельца, сжимаемого слишком сильными потугами.

«Сердцебиение зашкаливает, — признали они наконец и тотчас добавили: — Он этого не перенесет, мы его теряем!»

Я вскочил и рванулся к вам, но глаза мне застлал туман. Он скрыл от меня происходящее, словно занавес театра смерти. Меня обдало внезапным жаром.

За миг до обморока я увидел, как одна из них схватила ножницы.

Облегчение наступило после перидуральной анестезии — ох, не нравится мне это слово, сегодня еще меньше, чем тогда. Но все прошло хорошо: игла вонзилась точно между позвонками, впрыснув обезболивающее куда надо. Меня попросили выйти, как и всех будущих отцов. Размеры иглы шприца, ручка младенца, показавшаяся из материнского чрева, — все это ужасное испытание для мужской психики, и без того истерзанной вконец. Сама женщина ничего не видит, ибо у женщин нет глаз на спине, вопреки известной легенде, распространяемой неверными мужьями. В общем, все было сделано как полагается. Теперь она спала. Красивая, точно ангел, с туго стянутыми волосами, в зеленой блузе, и я в такой же зеленой больничной блузе, с книгой в руке — с «Илиадой», из-за твоего имени… нет, вернее, с твоим именем, из-за «Илиады». Гектор, который «между сынов Илиона любезнейший был Олимпийцам»2, — самый прекрасный герой «Илиады». И пусть мне не говорят об Ахиллесе — этом воине-холерике, опьяненном собственной славой полубога!3 И пусть не говорят также о «хитроумном» Улиссе, этом первостатейном двурушнике, который искупил свои гнусные выходки двадцатилетними странствиями4. Все-таки в мире есть справедливость. То ли дело Гектор — Гектор «шлемоблещущий», Гектор — «укротитель коней», отважный и стойкий, любивший своих престарелых родителей, свою жену, своего сына, неспособный ни на малейшее недостойное деяние. Зато его врагам достоинство было неведомо: убив Гектора, Ахиллес обмотал его ноги веревкой, привязал ее к своей колеснице и, нахлестывая коней, поволок труп вокруг стен Трои, на глазах у престарелых родителей, жены и сына, слишком маленького, чтобы понять происходящее. Гектор был неповинен в своем поражении: Ахиллесу помогали сами боги, Афина даже тайно возвратила ему копье, после того как он метнул его в Гектора, не сумев попасть в цель. Гнусная баба эта Афина! Гектор — самый прекрасный герой «Илиады». И тебя будут звать его именем — вот почему я ждал твоего рождения с «Илиадой» в руках.

— Теперь вы свободны часов на шесть, — сказала мне одна из фей. — Отдохните!

Я улыбнулся, поцеловал твою мать в лоб, и мы уснули. Она со своим огромным животом — на широкой кровати.

Я — уронив голову на стол, щекой на свернутом вчетверо пальто.

«Мы его теряем!»

Кровь брызжет фонтаном, мне дурно, затекшие ноги болят так, словно настоящие красные муравьи впрыскивают мне в мышцы жгучую кислоту. Аппарат, измеряющий сокращения матки, подобен сейсмографу: стрелка мечется как безумная. «Слишком сильные сокращения. Сердце не выдержит, мы его теряем!»

Твоя мать искала меня глазами; нижнюю половину ее лица скрывала вздувшаяся маска. Моя тоже вздымалась от дыхания. Злой гений медицины, вознамерившись лишить нас твоего рождения, грубо вмешивался в поэзию появления на свет. Меня захлестнул гнев. Но ее уже увозили на каталке, — ее и ее умоляющий взгляд. Я рванулся к ней за миг до того, как рухнуть на пол. «Нашему папе плохо!» — бросила одна из Парок. Колеса каталки повизгивали на линолеуме коридора. «Вам нельзя ее сопровождать», — отрезала вторая, словно гроб заколотила.

И вот она исчезла, осталась одна — может быть, со смертью в животе. С твоей. А я сидел на полу — греческий герой, поверженный невидимой силой. Наверняка какой-нибудь злобной богиней, той же Афиной, предавшей нового Гектора.

Твоя мать нуждалась в моем присутствии, а я сидел пришибленный, изнемогший, в этой никому не нужной родильной палате.

ПОЯВЛЕНИЕ НА СВЕТ Иные мгновения тянутся как жизни.

Уборщица, протиравшая пол, посоветовала мне пойти выпить кофе. Выпить кофе — и это в те минуты, когда мой сын боролся со смертью! Двойная дверь, ведущая в соседний блок, выпустила медсестру, которая, перед тем как исчезнуть в другой палате, бросила, не замечая меня: «Никак не разродится».

Мы приехали сюда, чтобы дать жизнь, а мне предстояло увезти отсюда коробку с прахом. Я открыл книгу.

Рано, едва розоперстая вестница утра явилась,

К срубу великого Гектора начал народ собираться.

И, лишь собралися все (несчетное множество было),

Сруб угасили, багряным вином оросивши пространство

Все, где огонь разливался пылающий; после на пепле

Белые кости героя собрали и братья и други,

Горько рыдая, обильные слезы струя по ланитам.

Прах драгоценный собравши, в ковчег золотой положили,

Тонким обвивши покровом, блистающим пурпуром свежим5.Чем же мы-то провинились? Я сидел на линолеумном полу, в полной прострации. А ты был в том блоке, вместе с ней, в ее животе. Ты был там… а я не знал, можно ли еще числить тебя среди живых.

— Месье, вы можете войти.

Голос ее снова звучал мягко, и в руках уже не было ножниц. Парка снова стала феей. Стоя в конце коридора, она приглашала меня идти за ней. Неужелиона улыбалась? Кажется, да.

Некоторые коридоры выглядят тоннелями. С гудящей головой, я молнией проскочил по зеленым и голубым плитам, нацелившись на дверь палаты, откуда бил в глаза неоновый свет.

Врач-акушер стоял еще в маске, наклонившись над тобой. Он вслушивался в твое дыхание, дыхание крошечного розового существа с черными волосиками и прелестными чертами лица. Мой сын…

— Все хорошо? — спросил я сипло.

— Да, все хорошо.

— Я хочу сказать… Он не слишком намучился?

Врач протянул мне ножницы. Я испуганно отшатнулся.

— Хотите перерезать пуповину?

Я сказал было «нет», но тут же схватился за металлический инструмент. Ко мне возвратилась уверенность. Я уже мог преградить путь Паркам, которые чуть не отняли у тебя жизнь. Пуповина была стянута желтым пластмассовым зажимом. Я перерезал ее у самого основания. Из ранки потекла черная жидкость. «Она такая темная, потому что насыщена кислородом», — объяснил врач. Ты посмотрел на меня голубыми глазами, светлыми, как у всех новорожденных. Врач приподнял тебя, словно хотел поставить на ноги. Я запротестовал, сказав, что это еще успеется, что ты, наверное, очень устал, но ты все же пошел, перебирая ножками в воздухе, словно космонавт в невесомости. «Потом он это забудет и ему придется снова учиться ходить», — сказал врач. Он измерил тебя, взвесил и попросил меня записать твои данные на белой доске фломастером, пахнущим спиртом.

— Все хорошо, — повторил он, и только теперь я поверил ему.

— А его мать?

— Операция заканчивается. Вы увидите ее через полчаса.

Я не заплакал: я знал, что жизнь победила.

— Как вы его назовете? — спросила медсестра, готовясь записать имя на твоем браслетике для новорожденных.

ЭКТОР блистал перед моим мысленным взором всеми своими пятью буквами, но я чувствовал, что не имею права произнести это имя — драгоценное, окончательное — в одиночку, без нее, наспех, в предбаннике операционной. «Я дождусь его мамочку», — ответил я, прибегнув к этому детскому слову, которое так часто звучит в Храмах появления на свет.

Сестра удивилась:

— Как, вы еще не придумали имя ребенку?

Я взглянул на тебя. И сказал себе: пожалуй, не стоит ждать. Лучше просто схватить тебя в охапку, прижать к себе покрепче и унести в мир жизни, в мир семьи, которая у нас теперь образуется. И еще я сказал себе, что принимаю тебя, как принимают корону на царство, и тогда произнес ритуальное слово, звуковой талисман твоего прекрасного имени. И назвал его тебе — тебе, потому что ее это не касалось.

— Тебя зовут Эктор.

Сестра попросила меня снять рубашку. Я удивленно воззрился на нее. Она с улыбкой сказала: «Нужен телесный контакт».

У меня поползли вверх брови.

— Его необходимо согреть, — объяснила она, — и познакомить с вами поближе.

Я снял рубашку. И вот так, лежа полуголым в этой больничной палате, я прижал к себе твое крошечное теплое тельце. Ты искал материнскую грудь, но у меня ее не было. Зато было все остальное: у меня был ты.

1 Парки — три богини судьбы в древнеримской мифологии. Соответствовали мойрам в древнегреческой мифологии. Их имена: Нона (то же, что мойра Клото) — тянет пряжу, прядя нить человеческой жизни; Децима (то же, что мойра Лахесис) — наматывает кудель на веретено, распределяя судьбу; Морта (то же, что мойра Атропос) — перерезает нить, заканчивая жизнь человека.

2 Гектор — воин-троянец, прославившийся своими подвигами при обороне Трои. По-французски произносится «Экто р». Илион — старое название Греции. (Здесь и далее цитаты из «Илиады» в переводе Н. И. Гнедича.)

3 Ахиллес (Ахилл) — греческий воин, участник осады Трои, сын царя Пелея и богини Фетиды, считавшийся полубогом.

4 Улисс (лат.) или Одиссей (греч.) — в древнегреческой мифологии царь Итаки, сын Лаэрта и Антиклеи, прославился как участник Троянской войны, был умным и изворотливым оратором (отсюда его прозвище «хитроумный»). Одиссей — один из ключевых персонажей «Илиады» и главный герой поэмы «Одиссея», повествующей о долгих годах его скитаний и возвращении на родину.

5 «Илиада», книга XXIV (похороны Гектора).

Серьезные люди, смешные до слез

- Спайк Миллигэн. Пакун / Пер. с англ. Шаши Мартыновой. — М.: DoDo Magic Bookroom, 2015.

Книга Спайка Миллигэна «Пакун» — веселое литературное хулиганство с кивком в сторону Джойса, самоиронией и специфическим юмором. Чувствуется, что переводчику пришлось нелегко: перенос на русский язык английских литературных экспериментов осложнялся необходимостью передать языковую среду 1920-х годов, во время которых происходит действие романа (хотя сама книга впервые увидела свет в 1960-х).

Мир «Пакуна» собран из карикатурных персонажей, живущих в своем медвежьем углу и воспринимающих окружающую реальность как нечто среднее между сказкой и чистилищем. С другой стороны, все они, включая главного героя — деревенского бездельника Дэна Миллигэна, — не лыком шиты и имеют глубокое чувство собственного достоинства.

«Возьми на заметку, Мёрфи: не отставай ты от времени. Богатые люди в Дублине все ходят в коришневых ботинках, и коли ученые всю свою жизнь кладут, чтобы изобресть что-нибудь вроде коришневых ботинков, надо этим пользоваться», — в этой короткой реплике Миллигэн представлен, словно на рентгене, со всем своим мировосприятием, мечтами и потолком жизненных устремлений.

Кстати, с главным героем у автора особые отношения: с первых же страниц Миллигэн узнает, что является героем книги, и вступает с автором в перебранку, предъявляя ему претензии и попреки. Учитывая, что на протяжении всего действия подчеркивается набожность и верность героев католицизму, то это не что иное, как шарж на взывание верующих к Господу, место которого в книге занимает автор, способный легко вершить судьбы своих персонажей, посылая им как блага, так и испытания.

Аллюзии с Джойсом возникают не только из-за Дублина, темы и авторской игры. Язык Миллигэна полон просторечий, сложных, нарочито вычурных фразеологизмов, сочных неожиданных эпитетов и диалогов, которые звучат из уст персонажей чем серьезнее, тем смешнее.

Наверху, словно ружейный выстрел, распахнулось окно, и высунулась свиная харя.

— Чего тебе, Миллигэн? — произнесла она.

— А, миссис О`Тул, вы смотритесь милей прежнего. Есть ли возможность алчущему путнику обрести прохладительный напиток?

— Отвали! — ответствовала милейшая миссис О`Тул.

— Ну и острый у вас нынче язычок, — сказал Миллигэн, изысканный даже в фиаско.В книге проскальзывают образы из Диккенса, а этот эпизод отчетливо напоминает чаепитие мистера Бамбла и надзирательницы работного дома. Но вместо драмы у Миллигэна выходит юмористическая карикатура.

Автор выводит множество гротескных персонажей, разворачивающихся перед читателем в карнавале нелепых ситуаций. Впрочем, и главный конфликт «Пакуна» — возведение на католическом кладбище таможенного поста Великобритании — ситуация абсурдная, но относительно возможная в нашем безумном мире. Сюжет сначала плетется кругами, подолгу замирая на одном месте и на одном герое, но ближе к концу события ускоряются и приобретают столь же стремительный оборот, как в недавней картине Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“».

Здесь хватает подтрунивания над политиками, над теми, кто пытается создавать всякие общественные организации, над браком, религией, мужчинами, женщинами, революционерами, мещанами, знатными вельможами, сильными мира сего — словом, это вся Европа с ее войнами, историей и обывательскими привычками, неискоренимыми со времен Шекспира или даже героя ирландского эпоса Кухулина.

При этом автор относится к своим героям с теплом, легкие нотки сострадания и любви постоянно прорываются сквозь иронию. Миллигэн не проводит черту между «хорошим» и «плохим», у него нет морали и выводов, а философский подтекст каждый читатель может увидеть по желанию.

Миллигэн просто развлекается, изобретая на ходу новый литературный жанр, стиль и язык. Написание «Пакуна» заняло у него четыре года. Результат — книга, которую хочется разобрать на цитаты, пересказывать друзьям, перечитывать самому и поставить на полку, чтобы пригодилась в тяжелые дни — заглянуть и улыбнуться.

Обозначение «роман», равно как и другие жанровые определения «Пакуну» не подходят. Сам автор называет свое произведение «книгой», словно избегая ярлыков определенности. «Пакун» — протест против всего, что нас достает с утра до ночи по телевизору, в интернете, в реальности.

Потому что в книге о выдуманной ирландской деревне с сатирическими персонажами, недалекими, упрямыми и бестолковыми, каждый, если будет честен с собой, может найти собственные отрицательные черты. И — посмеяться. Как говорил Мюнхгаузен, в известном фильме: «Улыбайтесь, господа. Вы слишком серьезны».

Идти по звездам

- Карстен Йенсен. Мы, утонувшие / Пер. с дат. Г. Орловой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. — 704 с.

Маленькая Дания с ее пятимиллионным населением неустанно дарует миру заметных писателей. Карстен Йенсен, родившийся чуть более шестидесяти лет назад на острове Эрё, стал одним из них. Благодаря сотрудничеству с крупной газетой «Политикен» Йенсен получает известность на родине, а после вручения ему премии Улофа Пальме в 2009 году — и во всем мире. Его роман «Мы, утонувшие» — блестящий образец традиционного для Скандинавии XIII–XV веков жанра саги, получившего новую жизнь в наше время.

Действие романа, описывающего историю моряков портового города Марсталь в эпоху парусных судов, начинается в середине XIX века с событий, произошедших во время Датско-прусской войны, и заканчивается 5 мая 1945 года, в день, когда немецкие войска, оккупировавшие Данию, капитулировали перед англичанами. Детальные описания морских сражений и военных действий, в которых принимали участие в том числе несколько поколений марстальцев, не дают усомниться в том, что книга Йенсена — грандиозный эпос, по счастью, переведенный на русский язык Гаяне Орловой.

Эйнар знал, что в последний миг у мертвых опорожняется кишечник, но что такое может случиться с живым — и представить себе не мог. Раньше он верил, что война — это шанс почувствовать себя настоящим мужчиной. Но вмиг оставил такие мысли, почувствовав, как по ноге стекает липкая масса. Ощущая себя наполовину мертвецом, наполовину младенцем, он вскоре осознал, что такой не один. По палубе распространилось зловоние, как будто кто-то опрокинул парашу. И исходило оно не только от мертвых. Почти у всех вояк штаны были запачканы.

Однако, несмотря на множество батальных сцен, «Мы, утонувшие» — роман не о войне, но о мореплавании, о море как предназначении и о моряках, большую часть жизни не бывающих дома. Марсталь — город женщин, ожидающих возращения мужей, вдов, не имеющих возможности приходить на могилы, и парнишек, которые растут без отцов, но мечтают, как и все мужчины портового городка, однажды отправиться в море, в штиль становящееся особенно манким.

В сумерках море и небо приобрели одинаковый фиолетовый оттенок, горизонт словно растаял. Берег остался единственным, за что может зацепиться глаз, и белый песок казался последним краем земли. А по другую сторону начиналось бесконечное фиолетовое космическое пространство. Я разделся, сделал несколько гребков. Казалось, что плывешь к космосу.

Не зная, прозвонит ли по ним когда-нибудь колокол, пятнадцатилетние мальчишки, стараясь не глядеть на плачущих матерей, нанимаются юнгами на суда и уходят за горизонт. Море всегда побеждает.

Единственным куском земли, на который ступала наша нога, была пристань. Единственным домом, куда мы заходили, — пакгауз. Нашим миром была палуба, задымленный кубрик и вечно сырые койки.

Непривычные российскому уху имена действующих лиц едва ли запомнятся даже к середине книги. Однако центральные персонажи, передающие друг другу эстафетную палочку в морском путешествии длиною в жизнь: Лаурис Мэдсен, владелец счастливых сапог; его сын Альберт Мэдсен, мучившийся вещими снами и воздвигнувший в Марстале монумент своей вере в единство; Кнуд Эрик Фрис — мальчик, которого он воспитал, — и его мать Клара Фрис, бросившая вызов морю, — все они останутся в памяти подлинными героями все-таки «реальных» событий.

Относиться к саге как к осознанному вымыслу было не принято: рассказы о похождениях и подвигах легендарных предков воспринимали как не поддающиеся проверке, а не как невозможные. Слушать и пересказывать заведомо неправдивые саги, то есть художественную фикцию, считалось бы непозволительной тратой времени. Карстену Йенсену удалось найти баланс.

Несмотря на отсутствие в широком доступе подробной биографии, нетрудно догадаться, что писатель — один из мальчишек, которые выросли на берегу моря в ожидании отца и его товарищей, привозивших из путешествий невероятные истории и трофеи, приобретенные в разных частях света. Признавшись в одном из интервью в том, что он — урожденный марсталец, Йенсен лишь документирует очевидность. Собранные из первых уст свидетельства жизни одного из важнейших портовых городов Дании, невзирая на художественную обработку, — ценный исторический материал.

Бесспорная «мужественность» и некоторая жесткость повествования, казалось бы, исключает из рядов читателей представительниц слабого пола. Однако Йенсен уделил внимание и женским персонажам: фрекен Кристина, мисс София и Клара Фрис — стали воплощением терпения, силы духа и жертвенности — качеств, так необходимых семьям моряков.

Финалом романа является фантасмагорическая пляска мертвых и оставшихся в живых марстальцев, соединивших руки в безумном хороводе. Он становится символом неразрывности поколений, общей истории и единства, о котором так мечтал Альберт Мэдсен.

Моряк знает наверняка: «Когда не видно берега, когда ветер, течение и облака ничего тебе не говорят, когда секстант смыло за борт, а компас вышел из строя — иди по звездам». Ведь где-то за горизонтом ждет она.

Франк Тилье. Головокружение

- Франк Тилье. Головокружение / Пер. с фр. О. Егоровой. — М.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 320 с.

В новом триллере «Головокружение» Франку Тилье удается создать леденящую и одновременно удушающую атмосферу захлопнувшейся ловушки. Герой романа альпинист Жонатан Тувье, покоривший главные вершины планеты, однажды ночью обнаруживает, что прикован к скале в странной пещере, выход из которой завален. Вокруг холод, лед, тьма, рядом его пес и два незнакомца: один, как и Тувье, прикован цепью к скале, другой может передвигаться, но на нем железная маска с кодовым замком, которая взорвется, если он в поисках спасения переступит красную линию. Невольные узники теряются в догадках: как и из-за чего они оказались здесь, кто манипулирует ими?

5

Несомненно, мечта о блинчике — это всего лишь мечта, а не блинчик. А вот мечта о путешествии — это всегда путешествие.

Высказывание Марека Хальтера, которое Жонатан Тувье любил повторять, сидя в палатке в экспедиции

Мишель и мы с Поком подошли к палатке. Я был вынужден держать пса и все время его успокаивать, потому что он все норовил броситься на парня, который гремел цепью. Пок воспринимал это как угрозу. В обычной обстановке Пок довольно миролюбив. Фарид — Фарид Умад, так звали парня, — пытался разбить цепь о каменную стену. Я думаю, это нелучший способ справиться с ситуацией. Неистовство, рефлексия, гнев… А результат один: мы все оказались здесь, в подземелье, в плену, с нацепленными на спину жуткими надписями.

У меня за спиной послышался звук расстегиваемой молнии. Мишель, согнувшись, полез в палатку. Из нас троих он был самым высоким и массивным.

— Можете посветить? Ни черта не видно.

— Секундочку…

Я выпустил Пока и подошел к Фариду. Внешне он чем-то походил на меня. Вжавшись лицом в скалу, он казался скалолазом на маршруте свободного лазания: заостренные скулы, подбородок опирается о карниз, запавшие глаза глядят пристально, не мигая. Фарид Умад… Я готов был отдать руку на отсечение, что ему не больше двадцати. Интересно, смешение каких кровей дало такие прекрасные голубые глаза? Ведь у арабов это большая редкость.

— Пойдем в палатку. Попробуем хотя бы разобраться, что происходит.

— Что происходит? А я вам скажу, что происходит. Нас похоронили заживо. Вы ведь это мне только что прочли?

Я потрогал письмо у себя в кармане:

— Насчет цепи я уже все перепробовал. Бесполезно. Ладно, пошли.

— А ваш пес? Чего он на меня рычит? Не любит арабов?

— Он тебе ничего не сделает.

— Хорошо бы… Только не это… — Фарид подошел, вызывающе коснувшись Пока.

Пес заворчал, но не пошевелился. Фарид нырнул в палатку. Этот паренек, хоть и невелик ростом — не выше 165 сантиметров — и явно в весе пера, но энергии ему не занимать. Я испугался, как бы он не наэлектризовал нашу компанию.

Я приказал Поку лежать и тоже вошел в палатку. Она была просторная, метра четыре в длину и два в ширину. Как и наши цепи, ее колышки были вбиты в скалу.

Фарид замахал руками у меня перед носом:

— А перчатки? Где мои перчатки?

— Сожалею, но здесь только две пары.

— Только две? Но нас ведь трое?

Мишель ничего не сказал, только натянул на руки рукавицы и забрал себе спальник, сунув его под мышку. Фарид схватил металлический ящик с кодовым замком и встряхнул:

— А что там?

— Посмотри сам.

Я, естественно, говорил ему «ты», ведь он годился мне в сыновья. Я тоже потряс ящик. Он явно тяжелее, чем если бы был пустым, и какой-то предмет внутри его ударялся обо что-то мягкое. Что же до замка… Пожалуй, через некоторое время я размолочу его камнем… В худшем случае нам останется подобрать комбинацию цифр. Их шесть… Значит, миллион вариантов… Невозможно.

— Понятия не имею, что там.

Он выхватил ящик у меня из рук, вышел из палатки и принялся швырять его о скалу. Два раза, три… На сейфе даже царапины не появилось.

Фарид вернулся в палатку и властно щелкнул пальцами:

— Письмо… Прочтите-ка мне это чертово письмо.

Я протянул ему письмо, стараясь угадать в его взгляде хоть искру, которая подсказала бы мне, что я знаю этого неведомого мне паренька. Прошло несколько секунд, и он прижимает письмо к моей груди:

— Что вы такое сделали, чтобы я здесь оказался?

Я осторожно положил шприц возле стенки палатки.

— Сдается мне, ты меня невзлюбил. Почему?

— Почему? У вас фонарь, перчатки, у вас цепь длиннее, чем у меня, и у вас собака. Вот почему!

Подошел Мишель. Он так и не расстался со спальником, и у меня возникло подозрение, что он вообще собрался надеть его на себя и в нем ходить.

— Это верно. Зачем здесь собака? У меня тоже дома собака. Почему только у вас такая привилегия?

— Вы называете это привилегией?

— В такой дыре — конечно да.

— Прежде чем разобраться с этим, нам надо понять, что с нами произошло. И поразмыслить над тем, что написано на наших спинах.

Фарид не сводил с меня глаз. Уже по тому, как он стискивал зубы, я догадался, что парень он вспыльчивый, и такой характер выковался, скорее всего, на улице. Этих ребят из пригородов, с вечно свирепым лицом, я видел на телеэкране. У меня создалось впечатление, что парень на все горазд. Гетто, всяческие рисковые кульбиты, сожженные автомобили… Он подышал на руки, все так же пристально глядя на меня:

— А в чем ваше-то преступление?

— Преступление? Я не совершал никакого преступления. Может, ты? Это ведь у тебя на спине самая ужасная надпись.

Фарид пожал плечами и присвистнул:

— Не катит…

Он отвернулся и уселся в углу палатки.

Мишель решился предложить свой комментарий:

— «Кто будет убийцей, кто будет лжецом, кто будет вором…» Почему не написать прямо: «Кто убийца?» Все эти деяния еще предстоит совершить, так, что ли?

— Или предстоит разоблачить… А это, так сказать, определяет будущее амплуа. Так что на всякий случай: есть ли среди нас убийца?

Я оценивающе уставился на обоих. Фарид обернулся. Он завладел вторым спальником, глянул на пластинки и подпер подбородок кулаками.

— А что это за музыка? Пение птиц… И вот это…

«Wonderful World». На фиг это здесь нужно?

Он пошарил вокруг себя, заметил фотоаппарат и по- вертел его в руках.

— Над нами что, издеваются, что ли?

— Думаю, там остался всего один кадр.

— Ага, фотку щелкнуть, ладно… А мне вот нужна сигаретка, и побыстрее. Вообще-то, я предпочитаю «Голуаз», но согласен на что угодно. Даже на самокрутку. Есть у вас закурить? Что, ни у кого?

Я устроился в центре палатки и положил белую каску у ног, так чтобы свет распространялся равномерно. Ацетиленовый баллон я с себя снял. Холодная сырость леденила лицо, из носа капало, и я вытер его рукавом куртки.

— Предлагаю представиться друг другу. Возможно… у нас есть что-то общее.

— Блестящая идея, — заметил Фарид, — потреплемся, вместо того чтобы попытаться отсюда выбраться. У меня нет ничего общего с тобой и еще меньше — с тем, другим.

Он тоже перешел на «ты» и все время отчаянно тер руки. А он мерзляк, без сомнения. А пещеры мерзляков ох как не любят.

— Приступим, я начну. Меня зовут Жонатан Тувье, мне пятьдесят лет. Жена Франсуаза, девятнадцатилетняя дочь Клэр. В молодости занимался альпинизмом, работал в журнале об экстремальных видах спорта

«Внешний мир». Теперь живу в Аннеси, работаю в конторе, которая называется «Досуг с Пьером Женье».

Ее организовал один из моих друзей. Разные походы, каноэ, рафтинг — в общем, приманка для туристов.

— Так ты из тех, кто спит в спальниках? То есть тебя это не напрягает? Ты в своей стихии, парень, а мне непривычно.

Я не обратил внимания на реплику Фарида и кивнул в сторону Мишеля:

— Теперь вы.

Человек с закованным лицом нервно теребил рукавицы.

— Меня зовут Мишель Маркиз, мне сорок семь лет… исполнится… двадцать седьмого февраля, через два дня. Дома намечалось небольшое торжество, и вот… — Он вздохнул. — У меня жена Эмили… детей нет. Три года я жил в Бретани, в Планкоэте, в деревне, занимался свиньями. — Он стащил рукавицу и показал руку без двух пальцев.

— Я хотел сказать, убоем скота. Ну да, механизмы иногда барахлят… Теперь живу в собственном доме возле Альбервиля и снова занимаюсь свиноводством. Что еще? Ненавижу снег, сырость и туманы.

— А почему Альбервиль, если вы ненавидите снег?

— Да все из-за Эмили. Ее специальность — спортивная обувь. Дизайн, всякие там чертовски сложные штуки. Ее перевели туда по службе, у нас не было выбора.

— Да, Альбервиль — не лучший выбор, там даже купаться негде.

— Ну, это кому как.

Я повернулся к Фариду. Он сразу выпалил:

— Фарид Умад, ты это уже знаешь. Двадцать лет. Живу при богадельне на севере Франции. Детей нет, жены тоже. И никаких неприятностей.

— Ты учишься? Или работаешь?

— Да так, перебиваюсь случайной работой, то тут, то там…

— А еще? Что-то ты не особенно словоохотлив.

— Все, что мне хочется, так это выбраться отсюда, и поскорей.

— Вот в этом, я думаю, мы все заодно.

Я сдвинул рукав пуховика, чтобы посмотреть на часы. Забыл…

— У меня украли часы. А у вас?

Мишель согласно кивнул. Фарид не пошевелился. Он засунул руки под куртку и свернулся, как маленькая гусеница.

— А я часов не ношу. Не люблю.

У нас и время украли. Вся эта тщательность, это внимание к деталям ставили меня в тупик и явно говорили о том, что наша ситуация просто так не разрешится, несколькими часами дело не обойдется. Я все больше опасался худшего. «Вы все умрете». Мне надо выиграть время. Я подошел к Мишелю и начал внимательно изучать маску, особенно замок:

— Ничего не сделать. Надо бы дать вам в челюсть и посмотреть, сдвинется ли маска хоть на несколько сантиметров.

— Нет уж, как-нибудь обойдусь.

— Ладно… Предлагаю обследовать пропасть. Мы с Фаридом ограничены в передвижении, зато вы, так сказать, более свободны. Позади палатки есть галерея. Дойдите-ка до нее и скажите, не ведет ли она наверх.

— Я бы с радостью, да у меня на голове штуковина, которая может взорваться, если я правильно понял.

— Вы правильно поняли. Но судя по тому, что написано в письме, вы имеете право отойти от нас на пятьдесят метров.

Он пожал плечами:

— Не знаю. А если письмо врет? И она взорвется через пять или десять метров?

Фарид, будучи парнем нервным, развлекался тем, что выдувал облачка пара.

— А может, она и вовсе не взорвется? Если все это блеф? И у тебя на башке нет никакой бомбы? Ты можешь свободно передвигаться, и это неспроста! Иначе тебя бы тоже приковали цепью, соображаешь? А потому пойди-ка в галерею и посмотри, можно ли через нее выбраться.

Мишель кивнул:

— Ладно, попробую.

Я поднял баллон с ацетиленом:

— Отлично. Вперед.

— Погодите, я вот что подумал, — сказал Фарид. — Если эта штука может взорваться, отдалившись от нас, значит где-то на нас должен быть взрыватель, так? Надо проверить. Давайте обшарим свою одежду.

Мы обследовали все: карманы, подкладку…

— Хорошо бы совсем раздеться, похититель мог прилепить его скотчем прямо к нашей коже.

Я сжал зубы и сухо бросил:

— Это потом, позже.

— Почему позже? Почему не сейчас?

— Потому что не хочу раздеваться догола перед типами, которых не знаю.

— Ты не хочешь или тебе есть что скрывать?

Алисия Хименес Бартлетт. Не зови меня больше в Рим

- Алисия Хименес Бартлетт. Не зови меня больше в Рим /Пер. с исп. Н. Богомоловой. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 576 с.

Испанская писательница Алисия Хименес Бартлетт прославилась серией детективных романов об инспекторе полиции Петре Деликадо и ее верном помощнике Фермине Гарсоне. Роман «Не зови меня больше в Рим» основан на реальных событиях. Барселонский предприниматель, почтенный отец семейства, убит при малопочтенных обстоятельствах — в обществе юной проститутки. В преступлении обвинили ее сутенера, но и он вскоре погиб от пули. Убийства следуют одно за другим, и развязка поражает своей неожиданностью. А по ходу расследования читатели вместе с героями пройдутся по улицам двух красивейших городов Европы — Барселоны и Рима.

Глава 1 Это было ужасно. Я очень медленно приближалась

к открытому гробу, не зная, кто в нем лежит. Гроб

был внушительный, из дорогого полированного

дерева. Вокруг тянулись вверх огромные свечи,

а в ногах покойного лежало несколько венков. Чем

ближе я подходила, тем тверже становился мой шаг

и тем меньше давил на меня страх. Оказавшись

у самого гроба, я глянула туда и увидела старика

в строгом черном костюме, грудь его была увешана

наградами, а тело прикрыто трехполосным флагом. Никогда раньше я этого человека не встречала

и понятия не имела, кто он такой, хотя, вне всякого

сомнения, был он персоной важной. И тут я решительно сунула руку в сумку и вытащила большой

нож. Затем рука моя, которую направляла рвущаяся

из меня неудержимым потоком ненависть, стала

наносить удары старику в грудь — один за другим.

Удары получались сильные, уверенные и оказались

бы смертельными, будь он жив, но из трупа сыпались наружу только опилки и старая скомканная

бумага. Это и вовсе привело меня в бешенство, и я,

уже не помня себя, все колола и колола его ножом,

словно не желая признать, что на самом деле несу

смерть лишь другой, уже случившейся, смерти.Проснулась я в холодном поту, меня колотило

мелкой дрожью, грудь сжималась тоской. Мне почти никогда не снятся кошмары, поэтому, едва разум мой окончательно просветлел, я стала раздумывать над первопричиной увиденного во сне. Откуда

это вылезло? Может, нечто фрейдистское — с неизбежной фигурой отца как основы всего? Вряд ли.

Может, смутные воспоминания о временах Франко

с привкусом разочарования из-за того, что диктатору

удалось-таки умереть от старости и в собственной

постели? Слишком мудрено. Я бросила перебирать

возможные толкования недавнего сновидения и пошла на кухню варить себе кофе, так и не придя ни

к какому выводу. И только через несколько месяцев

мне откроется, что, вопреки всякой логике, сон этот

был, судя по всему, вещим и касался он моей работы.Но лучше все-таки начать с фактов и забыть

о снах. Одна из задач, которым посвящает свои труды

и дни национальная полиция в Каталонии, — это копание в прошлом. И пусть мое утверждение кажется

абсурдом, заведомым парадоксом. Ведь все мы знаем,

что работа полицейских должна быть безотлагательной и своевременной — если пролилась кровь, то

надо как можно скорее избавить людей даже от памяти об этой крови. А еще мы вбили себе в голову,

будто сотрудник убойного отдела — это тип с пистолетом, обученный сразу, пока труп еще, так сказать,

не остыл, брать быка за рога. Как бы не так! На самом

деле всем нам, специалистам по вроде бы сегодняшним преступлениям, часто приходится заниматься

далеким прошлым, чтобы искать там убийц, чей след

давным-давно успел испариться. Как ни странно, но

прошлое — поле деятельности не только историков

и поэтов, но и наше тоже. У зла своя археология.В таких случаях говорят, что «возобновлено

производство по делу», и выражение это сразу наводит на мысли об упущенных возможностях и вселяет мечты о каких-то невероятных и свежих находках, так что хочется поскорее взяться за работу —

засучив рукава и со свежими силами. Однако чаще

все складывается совсем иначе. Возобновление производства по делу предполагает невероятно трудное расследование, ведь, как нам хорошо известно,

время стирает все следы.Иногда дело могут открыть повторно потому,

что прежнего обвиняемого пришлось выпустить из

тюрьмы, поскольку наконец-то был сделан анализ

ДНК, которых в ту пору, когда было совершено преступление, еще не делали. Или преступник бежал

из страны, обрубив все концы, а теперь некто вдруг

заявил, что ненароком где-то его встретил. В любом

случае такие расследования требуют немалых сумм

из государственной казны, поэтому просто так, без

веских на то оснований, производство по делу не

возобновляется.Дело, которым поручили заниматься мне с моим

помощником, младшим инспектором Гарсоном,

было возобновлено по настоянию вдовы убитого.

Она встретилась с судьей Хуаном Мýро, человеком

опытным и, как о нем говорили, никогда не выпускавшим расследование из-под своего контроля до

самого конца. Вдова убедила его, что надо вновь заняться преступлением, случившимся в 2008 году, то

есть пять лет назад. Ее муж Адольфо Сигуан, хозяин

текстильной фабрики семидесяти с лишним лет, был

убит при обстоятельствах, прямо скажем, малопристойных. Тело обнаружили в снятой Сигуаном квартире, куда он привел проститутку самого низкого

пошиба, правда, совсем молоденькую. Подозрение

пало на ее сутенера, но и этот последний через несколько месяцев был убит в Марбелье. И хотя улики

против сутенера выглядели более чем убедительно,

следствие зашло в тупик, так как предполагаемый

убийца Сигуана по понятной причине уже не мог

рассказать, что же там случилось. Проститутка какое-то время отсидела в тюрьме за соучастие в убийстве, хотя доказательства ее вины были шаткими,

а потом история эта словно сама собой растворилась

в воздухе — за прошедшие месяцы и годы. И вот

теперь нам с Гарсоном достался в наследство этот

пятилетней давности труп, который, надо полагать,

успел безропотно смириться со своей участью.Мой беспечный помощник был очень доволен,

так как, по его словам, ему еще никогда не доводилось заниматься таким давнишним преступлением,

а получить новый сыскной опыт в его годы — очень

даже полезно.— Я еще вот что скажу вам, инспектор… — пояснил он. — Любой новый опыт, хоть на службе,

хоть в личной жизни, должен почитаться в моем

возрасте за редкую удачу, за дар, то есть, небес.

К примеру, только вчера я в первый раз попробовал

оливковый паштет и чуть не разрыдался от избытка

чувств… А повторно открытое дело — это все

равно что вызов, брошенный нам с вами… Только

с такой позиции и надо будет воспринимать какие

угодно трудности, с ним связанные.Для меня самой все это было совсем не так

очевидно. Я моложе Гарсона, но трудности давно

перестали казаться мне каким-то там вызовом; я

воспринимаю их исключительно как новые проблемы, и не иначе. Я не из тех женщин, которых

подогревает чувство соперничества, которые всегда

готовы принять вызов и достойно ответить на него.

Мало того, мои мозги отнюдь не увеличиваются

в объеме, сталкиваясь со сложными задачами, и я

не чувствую в себе чудесного прилива сил, когда

предстоит взять очередной барьер. Поэтому мне

трудно понять тех, кто все время поднимает для

себя планку. И к альпинистам, карабкающимся на

снежные вершины, чтобы там замерзнуть, я отношусь как к марсианам, и так же воспринимаю атлетов, которые, добежав до финишной ленты, теряют

сознание и валятся на землю. Во мне нет ни их

пыла, ни их энтузиазма, я скорее чувствую склонность ко всему научному — назову это так, чтобы

меня легче было понять. Людьми науки движет

жажда знания, а не тупое упрямство, заставляющее

рваться все выше и выше. Разве мадам Кюри открыла радий с воплем: «Я не отступлюсь, хоть вы

меня убейте!»? Нет, конечно. С моей точки зрения и, полагаю, с точки зрения мадам Кюри, люди

должны чем-то заниматься, двигаться к определенной цели, потому что ими руководит потребность

пролить свет на то, что скрыто во тьме. Но если

мы уже прибыли в порт назначения, зачем продолжать состязание с самим собой и снова выходить

в море — на поиски еще более далеких земель? Нет,

надо уметь смиряться с собственными пределами,

жить в этих рамках и помнить о них, когда ты берешься за какую-нибудь новую работу. Возможно,

я слишком остро воспринимаю эти собственные

пределы и четко осознаю, до чего они осложняют

мне жизнь, а может, я просто более консервативна,

чем хочу признать. В любом случае история с возобновленным делом не очень-то мне нравилась.Комиссар Коронас тоже не прыгал от радости.

В свое время именно наш комиссариат расследовал

убийство Сигуана, и теперь предстояло всколыхнуть устоявшиеся было воды, чтобы на поверхность

всплыли все недостатки проделанной пять лет назад

работы. Но такой кары, по его мнению, мы вряд ли

заслуживали. И теперь он метал громы и молнии:— Черт бы их всех побрал! Сколько сил угрохали

без всякого толку на это убийство, будь оно трижды

проклято, и вот — начинай все сначала. Что, интересно знать, воображает себе судья? Что пять лет

спустя воссияет правда, осветив своими лучами священную империю закона? А ведь опытный человек…

Но ведет себя как мальчишка-новичок. Всякому дураку понятно: если только случайно не обнаружился

какой-нибудь след решительной важности, снова

браться за расследование преступления, совершенного столько лет назад, — полный идиотизм.Но комиссару пришлось скрепя сердце подчиниться решению судьи Муро, чья позиция была

твердой и несокрушимой. Так что труп Сигуана,

образно выражаясь, вновь встал перед нами во весь

свой рост. И я, убедившись, что шеф явно не одобрял возобновления производства по этому делу,

рискнула спросить:— Так что, комиссар, мы и вправду должны рыть

носом землю или достаточно только изображать

кипучую деятельность?Тотчас в лице его произошла разительная перемена, и он стал похож на свирепого пса, готового

к броску.— Что такое? Что вы сказали, инспектор? Я не