-

Олег Ермаков. Песнь тунгуса. — М.: Время, 2017. — 480 с.

В 2013 году в журнале «Урал» был опубликован роман Олега Ермакова «С той стороны дерева». Его герои подозрительно похожи на героев «Песни тунгуса», вышедшей в этом году в издательстве «Время». Даже имена те же самые. Но «С той стороны дерева», порой повторяя какие-то идеи «Песни тунгуса», оказывается скорее предысторией к новому роману, подготовительным этапом, с более простым изложением — и позволяет лучше понять и саму «Песнь тунгуса».

Последний роман Ермакова в этом году попал в длинные списки «Большой книги» и «Ясной поляны». С «Большой книгой» уже ясно — дальше этого этапа роман не прошел. «Ясная поляна» назовет финалистов только в сентябре, однако и сейчас можно сказать: вряд ли книга Ермакова станет одной из них. Автор как будто хотел написать роман о декабристах, а замахнулся на роман о войне 1812 года — но при этом «Войны и мира» у него не получилось. Слишком много хотел сказать, слишком мало удалось.

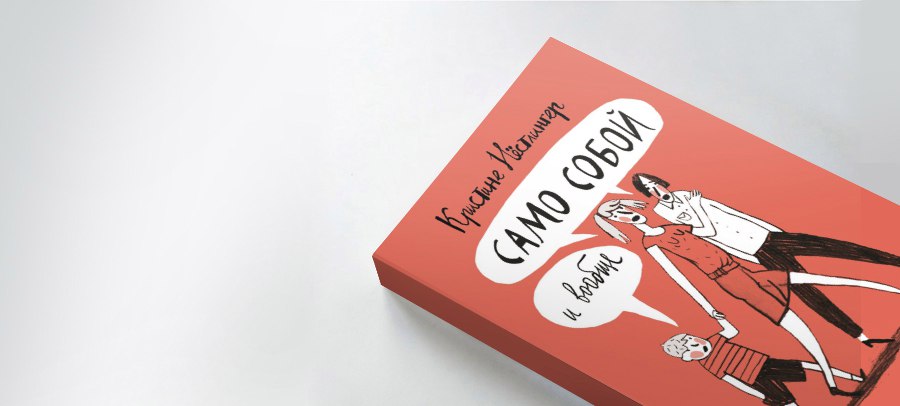

Главным героем книги становится тот самый тунгус с обложки — Миша Мальчакитов. Он внук шаманки, бабки Катэ, и очень привязан к Байкальскому заповеднику:

Миша Мальчакитов тоже вписывался в заповедный эпос бродяг, хотя и был коренным жильцом Подлеморья, как издавна называли этот берег. Здесь он родился. Здесь кочевали, охотились его предки, камлала великая шаманка Шемагирка. <…> А все как будто странствовал: после школы поступил в зооветтехникум, не вынес жизни в общаге и в городе, да и науки — сбежал. Потом армия, рембат в Даурии. Возвращение. Пьяный дембельский кураж у Миши затянулся. <…> И тут полыхнул пожар. Мишку забрали. Но он бежал… Нелепая какая-то жизнь, как и у большинства из племени этих кочевников, временных жильцов в том или ином заповеднике.

Роман начинается с того, что лесники ранили (а сначала вообще думали — убили) Мишу в голову из ружья. Они хотели подстрелить медведицу, однако произошел несчастный случай. При этом Миша находится в совсем неудачном положении: его еще пытаются обвинить в том, что он устроил пожар в магазине и на телестанции. Кто на самом деле устроил пожар — неясно. После того, как Мишу сочли мертвым, он сбегает. Теперь под следствие может попасть другой молодой лесник — Олег Шустов.

Два молодых героя, которые могут быть несправедливо обвинены, противопоставляются остальным персонажам: леснику Андрейченко и следователю Круглову, директору заповедника Васильеву, секретарю Славниковой. Они, как на подбор, очень ушлые люди, придерживающиеся установленного порядка, считающие странным и неправильным все, что выходит за его рамки, — а действие происходит в 1980-е. Пошел в лес — значит, хочешь сбежать; отказываешься идти в армию — уклонист, а не пацифист; пишешь дневник — наверняка строчишь доносы.

Роман состоит из трех частей. Первая представляет собой завязку и то самое противопоставление, о котором говорилось выше. Вторая — самая большая часть, она посвящена исключительно Мишке Мальчакитову: как он повредил в детстве колено, катаясь на лыжах; как его приняли за вора, когда он жил в Иркутске, хотя на самом деле он пытался вызвать скорую для пострадавшего от кражи; вечерней прогулке на коньках по льду Байкала и тому, как он и его друзья заблудились и почти замерзли.

Нелепой и дерганой и была жизнь Мишки Мальчакитова в этом городе. <…> Мишка Мальчакитов чувствовал себя на долгих улицах города, как та белая оленуха: серьезно боялся впасть в кружение. И удивлялся, что это не происходит с водителями трамваев, автобусов, такси, колесивших по городу во всех направлениях. Да и с остальными горожанами, милиционерами, рабочими, каждое утро берущими штурмом общественный транспорт — и зачем? Чтобы пропасть на долгие девять часов в пасти заводской проходной, а вечером снова набиться в автобус или трамвай. И утром опять лезть в узкие двери, ехать и вновь — строго по часам — работать под присмотром мастеров, начальников цехов.

Ермаков в какой-то момент будто бы начинает следовать принципу «что вижу, то пою», не задумываясь ни о длительности повествования, ни о его композиционной целесообразности. Время от времени он пропускает целые части истории — мы так и не узнаем, что случилось с эвенком Мальчакитовым в армии, в подробностях прочитаем о двух его неудачных попытках пересечь Байкал по льду, но об удачной автор нам не расскажет. Наряду с подробнейшими описаниями незначительных эпизодов «под кат» могут быть убраны целые куски жизни Мальчакитова.

«Да жив ли я?» — думает Мишка. И хочет знать, что же с ним было дальше. Как будто ему это не известно, как будто не он, а кто-то другой возвращался в Иркутск, оттуда в заповедник через Улан-Удэ, как будто этот другой там и жил, терпя укоры тетки и слушая увещевания умных жителей… <…> Заявил, что не вернется в гимназию. И этот другой помогал дяде Иннокентию в работе, а на следующий год уже трудился рабочим лесного отдела, потом и лесником. И зимой перед армией все-таки исполнил свое обещание: на коньках с санками перешел море…

Отчасти авторская стратегия проясняется в третьей части романа, которая еще более безжалостна к читателю, чем первые две. Здесь вступает перволичный рассказчик — но это не Мальчакитов и не Шустов, а некто другой. Им оказывается Виктор Петров, бывший геолог, а ныне — пекарь. Он рассказывает о том, что в заповеднике скоро должна свершиться революция.

Никто, разумеется, не знает, что здесь замышляется байкальская революция. Мы еще страшно далеки от народа. Нас четверо. Возможно, пятеро, если молодой неофит Шустов действительно примкнул к нам.

Петров вместе с товарищами планирует построить «заповедник нового толка».

Созерцатели-то здесь и нужны. Заповедник нового толка должен стать царством созерцания. Ну, точнее сказать: заповедник созерцания. Сейчас наступил критический момент, можно сказать, крушение самой идеи заповедника старого хозяйственно-научного толка.

Третья часть романа самая раздробленная. Повествование от лица Петрова перемежается повествованием от лица животных, обитающих в заповеднике. Здесь есть главы, состоящие исключительно из диалога Шустова и приехавшей к нему девушки Кристины. Иногда к ним присоединяется радио. Некоторые главы собраны только из отрывков радиопередач. Такая композиция призвана выразить ту идею созерцания, которую продвигает Петров, — однако она может разочаровать читателя. Третья — к сожалению, самая скучная, пускай и самая важная часть романа. Ответа на вопрос, произойдет ли «байкальская революция», она тоже не дает.

Композиция романа строится не по традиционной схеме «тезис — антитезис — синтез», а, скорее, «антитезис — тезис — гипотеза», где «антитезис» — первая часть с противопоставлением героев системы и героев вне ее, «тезис» — вторая часть с представлением Мальчакитова как идеального человека-созерцателя и «гипотеза» — третья часть с описанием идеи «заповедника нового толка». В него, правда, не собираются брать ни Мальчакитова, ни других эвенков. Они нужны как образцы, как идолы, но не как созидательные деятели. И этот парадокс подкрепляется другим: при столь изящной идее романа и продуманной общей композиции он из-за мелочей теряет то, что ему нужно больше всего, — своего читателя.