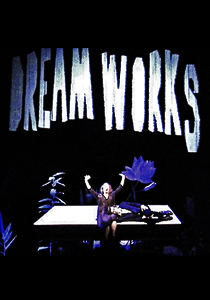

«Dreamworks* *Мечтасбывается» в постановке Виктора Рыжакова в МХТ им. А.П. Чехова

Художники: Мария Трегубова, Алексей Трегубов

Композитор: Игорь Вдовин

Балетмейстер: Олег Глушков, Юрий Евстигнеев

В спектакле заняты: Филипп Янковский, Светлана Иванова-Сергеева, Инна Сухорецкая, Ирина Пегова, Павел Ворожцов, Алиса Глинка, Паулина Андреева и другие

Премьера: 10 мая 2016

Спектакль «Dreamworks* *Мечтасбывается» по пьесе Ивана Вырыпаева режиссер Виктор Рыжаков представил в мае. Многих артистов, объединенных этой постановкой под крышей Основной сцены МХТ им. А.П. Чехова, связывает со знаменитым творческим тандемом Рыжакова и Вырыпаева опыт прошлых совместных работ. А вот центрального персонажа пьесы, Дэвида, главного редактора журнала «Наука и общество», режиссер увидел в Филиппе Янковском. Для артиста, перезапуск сценической биографии которого начался с Мити из богомоловских «Карамазовых», новый герой стал первой главной ролью в театре. Его Дэвид болезненно переживает потерю умершей от рака жены – и вдруг узнает, что за месяц до смерти она наняла девушку по имени Элизабет, которая должна помочь ему вернуться к полноценной жизни.

Жанр постановки – «голливудский фильм» (DreamWorks, как можно догадаться, это еще и название одной из крупнейших киностудий). Погружение в эстетику типичного продукта «фабрики грез» начинается еще до третьего звонка – благодаря скрывающему сцену экрану с титром-названием. С художниками Марией и Алексеем Трегубовыми режиссер работает не впервые: на их совместном счету вырыпаевские «Пьяные» на Малой сцене МХТ и «Война и мир Толстого» в БДТ. Колористически строгая, абстрактная, лишенная каких-либо бытовых подробностей – и восхищающая выразительностью, – сценография Трегубовых узнается с первого взгляда. Пространство квартир намечают лаконичные фронтальные конструкции (стена, уходящая к колосникам, громадное окно), а за ними раскинулись черно-белые заросли фантастических растений из пластика, напоминающие о голливудских павильонных декорациях 1930–1940-х.

Благодаря видеопроекции кажется, что в двуцветном целлулоидном мире, в который Рыжаков поместил героев, идет бесконечный дождь. А вытянутые тени, падающие на белую стену, вспышки молний и раскаты грома перекочевали под крышу МХТ прямиком из классических триллеров. В такой атмосфере невозможно жить: она подходит лишь для того, чтобы сойти с ума. И герой Филиппа Янковского к этому опасно близок. Большую часть времени он проводит, разговаривая с Мэрил, своей женой (Светлана Иванова-Сергеева), хотя сам знает, что ее нет ни в комнате, ни вообще в живых. Но до конца принять этот факт хрупкая психика Дэвида, которому, как и большинству персонажей Янковского, присуща повышенная эмоциональная восприимчивость и уязвимость, не в состоянии. Толпа друзей, вваливающаяся к герою, чтобы приободрить его (а заодно познакомить с Элизабет), выглядит скорее досадным раздражителем. В мире Дэвида, переживающего личную драму, эти люди, наряженные персонажами массовой культуры (Бэтмен, Женщина-Кошка, Чарли Чаплин и другие) и разговаривающие сериальными репликами, плоскость которых режиссер подчеркивает закадровым смехом, смотрятся неуместно.

Эмоционально неготовый быть вовлеченным в цветастый карнавал, Дэвид отгораживается от пришедших стеклами солнцезащитных очков. В присутствии обступивших его друзей он явно ощущает себя неуютно: скованная фигура в скромной рубашке и серых домашних штанах посреди костюмированной толпы. Живой, обостренно чувствующий человек – в окружении штампованных образов. Душевная боль персонажа постоянно ощущается в его пластике. Отделенный своим горем от остального мира, герой Янковского будто стремится спрятаться в самом себе, занимать как можно меньше места, а каждое прикосновение инстинктивно воспринимает как вторжение. Векторы жестов Дэвида направлены не наружу, а словно вовнутрь его самого: даже сидит он в неловкой позе, с сомкнутыми коленями, носки вместе – пятки врозь. И хочет, кажется, одного: чтобы его оставили в покое. Даже добровольно явившись на дружескую вечеринку, Дэвид внутренне продолжает быть где-то далеко. Чуткий артист, способный к чрезвычайно наполненному молчанию, Филипп Янковский филигранно передает перемены состояния своего героя: от поверхностной заинтересованности в происходящем вокруг – к полному уходу в себя. Ему гораздо комфортнее наедине с Мэрил – нужно только снова оказаться в одиночестве, и тогда можно будет с ней поговорить.

Но на самом деле герой Янковского ведет диалог не с призраком жены, а с частью своей души. Через отстраненную фигуру в белом платье, почти всегда ласково ему улыбающуюся и словно отвечающую из далекого измерения, с Дэвидом беседует его собственное бессознательное. Именно поэтому некоторые их диалоги впоследствии дословно повторяются у героя и с Элизабет, которую Мэрил перед смертью посвятила в свои переживания по поводу мужа. На подсознательном уровне Дэвид и сам знает, в чем его главная проблема (иначе не возник бы в его голове этот образ), но нужно долго копаться в себе и многое проговорить, чтобы суметь ее сформулировать.

Дэвид не может справиться со случившимся потому, что нецелостен, зависим от предмета своей любви. Со смертью жены для него умер и остальной мир, а чувства обернулись бесконечным страданием. По мнению Мэрил (и настоящей, и существующей в воображении героя), это печальное подтверждение тому, что за пятнадцать лет, прожитых вместе, ее муж так и не сумел испытать истинную любовь. Любовь, которая не может приносить страданий, потому что не зависит от бытия (и даже небытия) второго человека. Здесь и начинается работа Элизабет (Инна Сухорецкая). Ее задача – не отвлечь Дэвида, а помочь ему обрести внутреннюю целостность, напомнив герою о простых истинах: например, о том, что подлинная любовь не может отъединить человека от мира.

Элизабет, обыкновенная швея по профессии, – этакий стойкий оловянный солдатик в неброском платье. Внешне хрупкая, забавная и по-детски обаятельная, она на деле сильная духом, неукоснительно честная и умеющая за себя постоять. В отличие от друзей Дэвида, обеспеченных людей, собирающихся вместе, чтобы заполнять внутреннюю пустоту кокаином, виски и разглагольствованиями о буддизме, она обладает потенциалом, чтобы пробить защитные барьеры, которыми главный герой отгородился от мира. В светском обществе, где обманывают ‒ от скуки, унижают – между делом, и даже убивают – просто потому, что так сложились «гребаные обстоятельства», Элизабет возникает как подлинный носитель светлого начала. В одну из общих сцен она буквально врывается: несуразная, с мокрыми от дождя волосами, в руках – белая лилия, символ чистоты. Так же, как этот цветок контрастирует с пластиковыми растениями, которыми уставлена сцена, героиня Инны Сухорецкой выделяется на фоне элегантных, но безнадежно запутавшихся в собственных жизнях друзей Дэвида, которые сами будто бы стали частью черно-белой декорации.

Актрисе приходится произносить два длинных и сложнейших монолога: о том, каким должен быть мужчина, и о том, что такое любовь. Она играет их, преодолевая сопротивление зрительного зала: кто-то воспринимает вырыпаевский текст сочувственно, а кто-то открыто выражает несогласие и недовольство затянувшейся сценой. Сухорецкая выполняет задачу с достоинством, не превращая слова героини в пародию (как это, например, происходит в спектакле, поставленном Артемом Петровым в петербургском театре «Комедианты»). Драматургу и режиссеру здесь присуща ирония, но иронизируют они скорее над запальчивостью девушки, убежденно обрушивающей на Дэвида формулировку за формулировкой, чем над содержанием. Монолог Элизабет о любви становится переломным: во время этой сцены пластиковый мир отступает от героев. Платформы с растениями уходят вниз, и на краю небольшой площадки остаются мужчина и женщина – наедине с целой Вселенной. Слова Элизабет достигают цели – сумевший их услышать и осознать, Дэвид «воскресает». И не где-нибудь, а на кладбище, во время похорон своего друга Фрэнка (Виталий Кищенко), которого на тот свет отправила его жена Салли (яркая второплановая роль Ирины Пеговой).

Когда миссия Элизабет выполнена, осталась самая малость, чтобы мечта сбылась. С первой же сцены Рыжаков разделяет персонажей Ивановой-Сергеевой и Янковского на физическом уровне. Мэрил, время от времени невзначай вмешивающаяся в материальный мир мужа, то подбирая его платок, то заботливо складывая брошенный на пол плащ, все же остается бесплотной фигурой, которой нельзя коснуться. В финальной сцене то, что прежде было для героя невероятным, становится возможным. Но не потому, что хэппи-энд и поцелуй крупным планом голливудскому фильму предписаны. Просто «наши мечты – это наша работа, которую мы во что бы то ни стало должны сделать хорошо», и у Дэвида, благодаря влиянию Элизабет, это получается. Получается обрести самого себя, преодолеть свою обособленность от мира – и от той части собственной души, которую олицетворяла в спектакле Мэрил.

«Dreamworks» Виктора Рыжакова – постановка о том, как жизнь подчас начинает походить на голливудский фильм категории «B». Проживая ее согласно законам жанра, можно полностью слиться с картонным задником и позабыть о существовании иного пространства, дверь в которое человеку открывает любовь, не зависящая ни от каких «гребаных обстоятельств». И это – то самое пространство, где мечта о подлинном счастье, наконец, сбывается. Даже смерти вопреки.

В статье использованы фотографии Екатерины Цветковой.

Наталия Соколова

Московский Центр авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся» и проект «Тогда» начали выпуск книг в серии «Незамеченный авангард». По задумке авторов, каждая книга будет посвящена отдельным малоизвестным памятникам московского авангарда. Первый выпуск серии был посвящен Купальне-бане Рогожско-Симоновского района и стал победителем национального конкурса книжного дизайна «Жар-книга». Издание, посвященное Даниловскому Мосторгу, раскрывает историю «самого европейского здания» Москвы 1920-х. Помимо чертежей и редких архивных кадров в книге представлена история советской торговли 1920-x – середины 1930-х годов с воспоминаниями покупателей.

Московский Центр авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся» и проект «Тогда» начали выпуск книг в серии «Незамеченный авангард». По задумке авторов, каждая книга будет посвящена отдельным малоизвестным памятникам московского авангарда. Первый выпуск серии был посвящен Купальне-бане Рогожско-Симоновского района и стал победителем национального конкурса книжного дизайна «Жар-книга». Издание, посвященное Даниловскому Мосторгу, раскрывает историю «самого европейского здания» Москвы 1920-х. Помимо чертежей и редких архивных кадров в книге представлена история советской торговли 1920-x – середины 1930-х годов с воспоминаниями покупателей. Классический труд Владимира Паперного, который на сегодняшний день выдержал уже четыре переиздания, до сих пор остается самым актуальным чтением для всех, кто интересуется советской архитектурой, да и советской культурой в целом. В своем труде, написанном еще в 1970-е годы в качестве диссертации, Паперный вводит в оборот смелую концепцию о культуре 1 и культуре 2. Культура 1 – понятие, которое автор использует, когда говорит о материале 1920-х годов. Культура 2 – понятие, которое описывает период 30–50-х гг. Применяя междисциплинарный подход, Паперный, наряду с архитектурой, анализирует газетные заметки, литературу и кинофильмы.

Классический труд Владимира Паперного, который на сегодняшний день выдержал уже четыре переиздания, до сих пор остается самым актуальным чтением для всех, кто интересуется советской архитектурой, да и советской культурой в целом. В своем труде, написанном еще в 1970-е годы в качестве диссертации, Паперный вводит в оборот смелую концепцию о культуре 1 и культуре 2. Культура 1 – понятие, которое автор использует, когда говорит о материале 1920-х годов. Культура 2 – понятие, которое описывает период 30–50-х гг. Применяя междисциплинарный подход, Паперный, наряду с архитектурой, анализирует газетные заметки, литературу и кинофильмы. Недавно ушедший от нас Селим Хан-Магомедов также давно известен всем любителям советской архитектуры. Доктор искусствоведения и академик архитектуры, долгое время он являлся научным руководителем серии «Творцы авангарда», в которой вышло около 30 изданий. Это небольшие, хорошо оформленные книги, каждая из которых посвящена одному имени: архитектору, дизайнеру или фотографу – всем тем, кто создавал русский авангард. В серии вышли книги о Варваре Степановой, Алексее Гане, Владимире Шухове и многих других. Сложно выделить какое-то одно издание. Они все увлекательнонаписаны и легко читаются – своего рода архитектурный ликбез для начинающих.

Недавно ушедший от нас Селим Хан-Магомедов также давно известен всем любителям советской архитектуры. Доктор искусствоведения и академик архитектуры, долгое время он являлся научным руководителем серии «Творцы авангарда», в которой вышло около 30 изданий. Это небольшие, хорошо оформленные книги, каждая из которых посвящена одному имени: архитектору, дизайнеру или фотографу – всем тем, кто создавал русский авангард. В серии вышли книги о Варваре Степановой, Алексее Гане, Владимире Шухове и многих других. Сложно выделить какое-то одно издание. Они все увлекательнонаписаны и легко читаются – своего рода архитектурный ликбез для начинающих. Эта книга – богато иллюстрированный альбом французского фотографа Фредерика Шобена, изданный в 2011 году, который сложно назвать научным трудом в полном смысле этого слова. Альбом посвящен позднесоветской архитектуре, от брежневской эпохи до периода распада СССР. Всю историю советской архитектуры Шобен делит на три периода. Первый период: авангардная архитектура, вдохновленная энтузиазмом первых послереволюционных лет. Второй период – послевоенной архитектуры – он связывает с монументальными пристрастиями Сталина. Третий период начинается после смерти Сталина, приходится на правление Хрущева с его знаменитым постановлением «Об установлении излишеств в проектировании и строительстве». Здания, которым он посвятил свою книгу, Шобен называет «Четвертой архитектурой». Это заброшенные санатории,старые театры, здания научных институтов, будто вдохновленные мечтой о космосе и новых территориях. В них фотограф видит последний всплеск великой империи.

Эта книга – богато иллюстрированный альбом французского фотографа Фредерика Шобена, изданный в 2011 году, который сложно назвать научным трудом в полном смысле этого слова. Альбом посвящен позднесоветской архитектуре, от брежневской эпохи до периода распада СССР. Всю историю советской архитектуры Шобен делит на три периода. Первый период: авангардная архитектура, вдохновленная энтузиазмом первых послереволюционных лет. Второй период – послевоенной архитектуры – он связывает с монументальными пристрастиями Сталина. Третий период начинается после смерти Сталина, приходится на правление Хрущева с его знаменитым постановлением «Об установлении излишеств в проектировании и строительстве». Здания, которым он посвятил свою книгу, Шобен называет «Четвертой архитектурой». Это заброшенные санатории,старые театры, здания научных институтов, будто вдохновленные мечтой о космосе и новых территориях. В них фотограф видит последний всплеск великой империи. Книга Ирины Чепкуновой посвящена интенсивному периоду возведения в Москве и Подмосковье профсоюзных клубов. Константин Мельников, Илья Голосов, братья Веснины и многие другие архитекторы успели поработать в этом новом для себя жанре. Большинство этих необычных зданий оказались сегодня заброшены. В книге провинциальныеклубы рассматриваются наряду со столичными зданиями в рамках единой системы клубного наследия конца 1920-х годов.

Книга Ирины Чепкуновой посвящена интенсивному периоду возведения в Москве и Подмосковье профсоюзных клубов. Константин Мельников, Илья Голосов, братья Веснины и многие другие архитекторы успели поработать в этом новом для себя жанре. Большинство этих необычных зданий оказались сегодня заброшены. В книге провинциальныеклубы рассматриваются наряду со столичными зданиями в рамках единой системы клубного наследия конца 1920-х годов. Иван Жолтовский был патриархом русской архитектуры, прожившим долгую жизнь. До революции он состоялся как мастер нео-ренессанса и неоклассицизма, в советское время стал одним из старейшин сталинской архитектуры. Трудно себе представить, но он родился через шесть лет после отмены крепостного права, а умер спустя шесть лет после смерти Сталина. Жолтовский пользовался доверием самых высокопоставленных лиц государства от Ленина и Сталина до Хрущева. Он вошел в историю советской архитектуры как самый преданный поклонник АндреаПалладионе только потому, что перевел на русский язык его «Четыре книги об архитектуре», но и потому, что наследовал принципам итальянского архитектора в своем творчестве. Авторы рассказывают, как развивалась карьера Жолтовского, ианализируют причины его возвышения.

Иван Жолтовский был патриархом русской архитектуры, прожившим долгую жизнь. До революции он состоялся как мастер нео-ренессанса и неоклассицизма, в советское время стал одним из старейшин сталинской архитектуры. Трудно себе представить, но он родился через шесть лет после отмены крепостного права, а умер спустя шесть лет после смерти Сталина. Жолтовский пользовался доверием самых высокопоставленных лиц государства от Ленина и Сталина до Хрущева. Он вошел в историю советской архитектуры как самый преданный поклонник АндреаПалладионе только потому, что перевел на русский язык его «Четыре книги об архитектуре», но и потому, что наследовал принципам итальянского архитектора в своем творчестве. Авторы рассказывают, как развивалась карьера Жолтовского, ианализируют причины его возвышения. Журнал «Современная архитектура», заботливо переизданный несколько лет назад, лучше любых книжек поможет проникнуться духом этого странного и загадочного явления – советской архитектуры. Ведь 1920-е годы были не только временем бурного строительства, но и эпохой смелых мечтаний. «Современная архитектура» мыслила себя интернациональным проектом: на обложке красуется название на трех языках: русском, немецком и французском, внутри – статьи об американском строительном хозяйстве соседствуют с фантастическими проектами архитектора Ивана Леонидова.

Журнал «Современная архитектура», заботливо переизданный несколько лет назад, лучше любых книжек поможет проникнуться духом этого странного и загадочного явления – советской архитектуры. Ведь 1920-е годы были не только временем бурного строительства, но и эпохой смелых мечтаний. «Современная архитектура» мыслила себя интернациональным проектом: на обложке красуется название на трех языках: русском, немецком и французском, внутри – статьи об американском строительном хозяйстве соседствуют с фантастическими проектами архитектора Ивана Леонидова.

Восемь классических пьес Максима Александровича. К сожалению, в сборник не попала «Стальова воля», которая была отдельно издана в 1999 году и с тех пор не переиздавалась. Про «Кухню» напомню, что большинство театралов до сих пор считают лучшей режиссерской работой Олега Меньшикова инсценировку заглавной пьесы. А остальные семь можно прочитать совсем не напрягаясь — правда, будет это достаточно обыденно и суховато. Тексты Курочкина не хотят впускать вас в себя, да и вы, скорее всего, не захотите войти. Но, поверьте, десять лет назад знакомство с этим сборником было сродни потере невинности и чтению первого выпуска журнала «ПТЮЧ».

Восемь классических пьес Максима Александровича. К сожалению, в сборник не попала «Стальова воля», которая была отдельно издана в 1999 году и с тех пор не переиздавалась. Про «Кухню» напомню, что большинство театралов до сих пор считают лучшей режиссерской работой Олега Меньшикова инсценировку заглавной пьесы. А остальные семь можно прочитать совсем не напрягаясь — правда, будет это достаточно обыденно и суховато. Тексты Курочкина не хотят впускать вас в себя, да и вы, скорее всего, не захотите войти. Но, поверьте, десять лет назад знакомство с этим сборником было сродни потере невинности и чтению первого выпуска журнала «ПТЮЧ». Фанаты группы «Ундервуд» наверняка вспомнят имя этого драматурга. Ксения Викторовна давно уже стала классиком, все про нее слышали, но практически никто не читал. Театральный режиссер Ольга Субботина ставила свои самые знаменитые спектакли по ее произведениям. Это «Ощущение бороды» и «Яблочный вор» по пьесе «Все мальчишки – дураки». Группа «Ундервуд» специально написала музыку для оформления пьесы, а Мария Голубкина блистала в главной роли. Обе пьесы вы найдете в книжке. Нет «Голой пионерки» — видимо, театр «Современник» не дал права на публикацию. В остальном сборник можно считать «Best of» пьес данного автора. Важно учесть, что Драгунская пишет не «лесенкой», не сценическим письмом, а киноповестью. Любителям покопаться в архивах журнала «Искусство кино» будет очень комфортно читать. Тут вот в чем дело: эти сказки – для взрослых. Герои – литературовед Мария Дербарендикер и предприимчивая девушка Аня Фомина. Их приключения в эпоху становления кремлевского гламура смогут заиграть в вашей голове (потому что лучшие спектакли по Драгунской уже сняты с репертуара), только если вы сами себе позволите роскошь заинтересоваться проблемами тех, кому слегка за сорок пять. А заодно представить, какими они были пятнадцать лет назад.

Фанаты группы «Ундервуд» наверняка вспомнят имя этого драматурга. Ксения Викторовна давно уже стала классиком, все про нее слышали, но практически никто не читал. Театральный режиссер Ольга Субботина ставила свои самые знаменитые спектакли по ее произведениям. Это «Ощущение бороды» и «Яблочный вор» по пьесе «Все мальчишки – дураки». Группа «Ундервуд» специально написала музыку для оформления пьесы, а Мария Голубкина блистала в главной роли. Обе пьесы вы найдете в книжке. Нет «Голой пионерки» — видимо, театр «Современник» не дал права на публикацию. В остальном сборник можно считать «Best of» пьес данного автора. Важно учесть, что Драгунская пишет не «лесенкой», не сценическим письмом, а киноповестью. Любителям покопаться в архивах журнала «Искусство кино» будет очень комфортно читать. Тут вот в чем дело: эти сказки – для взрослых. Герои – литературовед Мария Дербарендикер и предприимчивая девушка Аня Фомина. Их приключения в эпоху становления кремлевского гламура смогут заиграть в вашей голове (потому что лучшие спектакли по Драгунской уже сняты с репертуара), только если вы сами себе позволите роскошь заинтересоваться проблемами тех, кому слегка за сорок пять. А заодно представить, какими они были пятнадцать лет назад. Окрыленные успехом сборника «Паб», Олег и Владимир Пресняковы выпустили роман-поэму «Европа-Азия». Не удивляйтесь, что в подборке представден роман. По стилистике и манере восприятия это и есть настоящая ультрасовременная пьеса. А по их собственному определению, книга – микс из сериала «LOST» и книги «Москва-Петушки». На самом деле это текст-пазл, где куски киносценария, основанного на известной пьесе «Европа-Азия», соседствуют с потешным и восхитительнейшим повествованием. О том, как братья помогали «крутому дядьке» (опять же по определению самих Пресняковых) Ивану Владимировичу Дыховичному снимать многострадальную «черную» комедию. Ой, не запутайтесь. В романе кроме Дыховичного и авторов много персонажей. Конечно, без Сергея Шнурова, Ксении Собчак, Ивана Урганта и Татьяны Лазаревой не обошлось. Самый обаятельный и отрицательный персонаж в книге, фантастический модник и «плейбой», постоянно курящий трубку и разъезжающий на «Порше», не кто иной, как сам режиссер Ваня Дыховичный. Напомню, что в фильме и пьесе сюжет повествует о банде мошенников, имитирующих свадьбу около стелы на границе Европы и Азии (стела установлена под Екатеринбургом, откуда родом братья Пресняковы). Лично я помню, как охотился за этой книгой и когда ее заполучил, то радовался так, будто Пресняковы и Дыховичный – мои близкие родственники. После этого романа они для меня все стали как родные. Это, пожалуй, самая увлекательная книга из всей подборки.

Окрыленные успехом сборника «Паб», Олег и Владимир Пресняковы выпустили роман-поэму «Европа-Азия». Не удивляйтесь, что в подборке представден роман. По стилистике и манере восприятия это и есть настоящая ультрасовременная пьеса. А по их собственному определению, книга – микс из сериала «LOST» и книги «Москва-Петушки». На самом деле это текст-пазл, где куски киносценария, основанного на известной пьесе «Европа-Азия», соседствуют с потешным и восхитительнейшим повествованием. О том, как братья помогали «крутому дядьке» (опять же по определению самих Пресняковых) Ивану Владимировичу Дыховичному снимать многострадальную «черную» комедию. Ой, не запутайтесь. В романе кроме Дыховичного и авторов много персонажей. Конечно, без Сергея Шнурова, Ксении Собчак, Ивана Урганта и Татьяны Лазаревой не обошлось. Самый обаятельный и отрицательный персонаж в книге, фантастический модник и «плейбой», постоянно курящий трубку и разъезжающий на «Порше», не кто иной, как сам режиссер Ваня Дыховичный. Напомню, что в фильме и пьесе сюжет повествует о банде мошенников, имитирующих свадьбу около стелы на границе Европы и Азии (стела установлена под Екатеринбургом, откуда родом братья Пресняковы). Лично я помню, как охотился за этой книгой и когда ее заполучил, то радовался так, будто Пресняковы и Дыховичный – мои близкие родственники. После этого романа они для меня все стали как родные. Это, пожалуй, самая увлекательная книга из всей подборки. Отрывок из сценария для спектакля-открытия Гоголь-центра «00:00» в постановке Серебренникова и три полноценных пьесы. Все это находится под концептуальной, но совсем не шокирующей обложкой. Валерий Валерьевич — открытый гей и в творчестве своем более всего близок к произведениям легендарного драматурга-новатора Евгения Владимировича Харитонова. Но проблема в том, что такими текстами вряд ли уже кого-то удивишь. Они были написаны про определенные события, происходившие с 2007 по 2011 год. Поэтому сейчас эти пьесы читаются непреднамеренно монотонно. Только драматургический отрывок «День», созданный специально для перформанса Кирилла Серебренникова, известной актрисы Лики Руллы и молодых артистов «7 студии», хорошо читается до сих пор. Это текст, написанный в стиле древнегреческого театра. Когда из обрывков слов молодых строителей, работающих днем, проступает удивительно прекрасное будущее (теперь уже настоящее) одного из самых лучших модных театров. Потом все персонажи влюбятся, умрут и по закону «капустнических» юморесок — воскреснут. Те, кто уже знаком с творчеством Печейкина, с нетерпением ждут, когда он выпустит новый сборник, где будут пьесы «Девять» по Михаилу Ромму, «Идиоты» по фон Триеру и пьеса, написанная по дневникам Кафки.

Отрывок из сценария для спектакля-открытия Гоголь-центра «00:00» в постановке Серебренникова и три полноценных пьесы. Все это находится под концептуальной, но совсем не шокирующей обложкой. Валерий Валерьевич — открытый гей и в творчестве своем более всего близок к произведениям легендарного драматурга-новатора Евгения Владимировича Харитонова. Но проблема в том, что такими текстами вряд ли уже кого-то удивишь. Они были написаны про определенные события, происходившие с 2007 по 2011 год. Поэтому сейчас эти пьесы читаются непреднамеренно монотонно. Только драматургический отрывок «День», созданный специально для перформанса Кирилла Серебренникова, известной актрисы Лики Руллы и молодых артистов «7 студии», хорошо читается до сих пор. Это текст, написанный в стиле древнегреческого театра. Когда из обрывков слов молодых строителей, работающих днем, проступает удивительно прекрасное будущее (теперь уже настоящее) одного из самых лучших модных театров. Потом все персонажи влюбятся, умрут и по закону «капустнических» юморесок — воскреснут. Те, кто уже знаком с творчеством Печейкина, с нетерпением ждут, когда он выпустит новый сборник, где будут пьесы «Девять» по Михаилу Ромму, «Идиоты» по фон Триеру и пьеса, написанная по дневникам Кафки. Возможно, для начала знакомства с новой русской драматургией этот сборник идеальная вещь. Как Пауло Коэльо, ставший для студентов середины нулевых годов проводником к прозе Достоевского или Тургенева, так Иван Александрович может помочь увлечься пьесами Алексея Казанцева или Виктора Денисова. Сборник составлен так толково, что комар носу не подточит. Это не просто собрание лучших произведений за 13 лет. Здесь выводится портрет поколения сорокалетних на фоне эпохи. Например, «Пьяные» написаны очень назидательным языком. При столкновении с этим текстом может возникнуть неприятное ощущение, что вас отчитывают за то, чего вы не совершали. «Невыносимо долгие объятия» были специально написаны для берлинского «Дойчез театр». Это чувствуется даже по тому, что в ней представлен апофеоз нынешней фонетики автора, а также бросается в глаза повтор всех сюжетных линий Вырыпаева из «Танца Дели», «U.F.O.» и «Иллюзий». «Июль» актуален до сих пор: публика стабильно делает аншлаги на питерской постановке этой пьесы режиссера Дмитрия Волкострелова. Но, на самом деле, наиболее интересное в книге – это вступительная статья «Что такое пьеса?». В ней Вырыпаев объясняет читателям, зачем издал это все на бумаге, зачем эту книгу читать и — самое главное – как он к этому относится. Очень важно, что в статье он не поучал и не лукавил. Она читается, как самостоятельное произведение. Настоящее украшение для этого собрания лучших вещей.

Возможно, для начала знакомства с новой русской драматургией этот сборник идеальная вещь. Как Пауло Коэльо, ставший для студентов середины нулевых годов проводником к прозе Достоевского или Тургенева, так Иван Александрович может помочь увлечься пьесами Алексея Казанцева или Виктора Денисова. Сборник составлен так толково, что комар носу не подточит. Это не просто собрание лучших произведений за 13 лет. Здесь выводится портрет поколения сорокалетних на фоне эпохи. Например, «Пьяные» написаны очень назидательным языком. При столкновении с этим текстом может возникнуть неприятное ощущение, что вас отчитывают за то, чего вы не совершали. «Невыносимо долгие объятия» были специально написаны для берлинского «Дойчез театр». Это чувствуется даже по тому, что в ней представлен апофеоз нынешней фонетики автора, а также бросается в глаза повтор всех сюжетных линий Вырыпаева из «Танца Дели», «U.F.O.» и «Иллюзий». «Июль» актуален до сих пор: публика стабильно делает аншлаги на питерской постановке этой пьесы режиссера Дмитрия Волкострелова. Но, на самом деле, наиболее интересное в книге – это вступительная статья «Что такое пьеса?». В ней Вырыпаев объясняет читателям, зачем издал это все на бумаге, зачем эту книгу читать и — самое главное – как он к этому относится. Очень важно, что в статье он не поучал и не лукавил. Она читается, как самостоятельное произведение. Настоящее украшение для этого собрания лучших вещей. В этом году исполняется 14 лет с момента гибели Юрия Щекочихина. Большинству он известен как легендарный журналист, освещавший трудности становления подростков 80-х годов и деятельность организованной преступности. Но в этом сборнике, к счастью, нашлось место не только для его знаковых репортажей. В 1982 году он выпустил пьесу «Продам старинную мебель». Это событие проходит практически незамеченным, но заявляет Щекочихина еще и как современного драматурга. Через три года состоялась театральная сенсация. Только что написанная пьеса «Ловушка 46, рост 2» попадает в модный молодежный театр РАМТ. Посвящена она жесточайшему противостоянию двух молодежных футбольных группировок. С грандиозным успехом спектакль идет несколько лет, и залы штурмует армия поклонников. Половина из них – настоящие футбольные ультра-активисты. Скоро это произведение успешно экранизируют под названием «Меня зовут Арлекино». В начале 1989 года Юрий Петрович принесет в театр новую пьесу «Между небом и землей жаворонок вьется» о том, как одиночный молодежный бунт приводит к печальным последствиям. В спектакле звучала живая музыка в исполнении актеров. Спектакль назывался строчкой из романса Глинки, а в конце выходил маленький мальчик и пел «Между небом и землей». В 90-е Щекочихин будет трудно, но кристально честно депутатствовать в Госдуме РФ. А в июле 2003 года он трагически и безвременно нас покинет. Уникальное собрание его пьес и статей должно подтвердить тезис о том, что все новое – это очень хорошо забытое старое.

В этом году исполняется 14 лет с момента гибели Юрия Щекочихина. Большинству он известен как легендарный журналист, освещавший трудности становления подростков 80-х годов и деятельность организованной преступности. Но в этом сборнике, к счастью, нашлось место не только для его знаковых репортажей. В 1982 году он выпустил пьесу «Продам старинную мебель». Это событие проходит практически незамеченным, но заявляет Щекочихина еще и как современного драматурга. Через три года состоялась театральная сенсация. Только что написанная пьеса «Ловушка 46, рост 2» попадает в модный молодежный театр РАМТ. Посвящена она жесточайшему противостоянию двух молодежных футбольных группировок. С грандиозным успехом спектакль идет несколько лет, и залы штурмует армия поклонников. Половина из них – настоящие футбольные ультра-активисты. Скоро это произведение успешно экранизируют под названием «Меня зовут Арлекино». В начале 1989 года Юрий Петрович принесет в театр новую пьесу «Между небом и землей жаворонок вьется» о том, как одиночный молодежный бунт приводит к печальным последствиям. В спектакле звучала живая музыка в исполнении актеров. Спектакль назывался строчкой из романса Глинки, а в конце выходил маленький мальчик и пел «Между небом и землей». В 90-е Щекочихин будет трудно, но кристально честно депутатствовать в Госдуме РФ. А в июле 2003 года он трагически и безвременно нас покинет. Уникальное собрание его пьес и статей должно подтвердить тезис о том, что все новое – это очень хорошо забытое старое.

На каникулах возле наряженной елки, вдумчиво и не спеша, лучше всего читать книгу-эпоху. Для меня это прославленный труд философа и математика Бертрана Рассела «История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней». Написанная в военное время и законченная в 1945 году, эта книга и сегодня сохраняет всю свою интеллектуальную силу и притягательность. Философия, человеческая мысль в ее исканиях предстает в книге Рассела как неотъемлемая часть жизни общества, интересная и важная каждому из нас.

На каникулах возле наряженной елки, вдумчиво и не спеша, лучше всего читать книгу-эпоху. Для меня это прославленный труд философа и математика Бертрана Рассела «История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней». Написанная в военное время и законченная в 1945 году, эта книга и сегодня сохраняет всю свою интеллектуальную силу и притягательность. Философия, человеческая мысль в ее исканиях предстает в книге Рассела как неотъемлемая часть жизни общества, интересная и важная каждому из нас. Если бы князь Владимир Одоевский жил в наше время, он бы, без сомнений, стал очень популярной персоной. Писал бы книги и музыку, занимался бы благотворительностью, вошел бы в члены жюри премии «Просветитель» и вел бы кулинарную передачу на федеральном канале. Публика его бы обожала: как не любить того, кто выкладывает в инстаграм селфи с попугаем и черным котиком?

Если бы князь Владимир Одоевский жил в наше время, он бы, без сомнений, стал очень популярной персоной. Писал бы книги и музыку, занимался бы благотворительностью, вошел бы в члены жюри премии «Просветитель» и вел бы кулинарную передачу на федеральном канале. Публика его бы обожала: как не любить того, кто выкладывает в инстаграм селфи с попугаем и черным котиком? Ранний Иванов (роман написан в 2000-м году) использовал метод условного «утопления» читателя. Чтобы тот, как котенок: захотел — смог выплыть, а нет — ну так нет. Большие выходные — прекрасное время, чтобы научиться плавать и нырнуть поглубже в фикшн, основанный на истории Пермского края. Сначала нужно потерпеть (эти главы придутся примерно на 1-2 января, когда все равно плохо), но мутная вода с отражениями хумляльтов, ламий, ушкуйников, вогулов и пермяков, князей и крестьян наконец очистится и из непроницаемой болотной станет соленой океанской. Каждая глава книги выстроена как небольшой рассказ — от завязки до развязки через кульминацию. Вынырнув из одного водоворота, попадаешь в другой — кидает от кровавой рубки к ведьминской любви, от христианского фанатизма к немилосердным казням, от лесных побегов к речным сплавам. И этот романный океан никогда не замерзает.

Ранний Иванов (роман написан в 2000-м году) использовал метод условного «утопления» читателя. Чтобы тот, как котенок: захотел — смог выплыть, а нет — ну так нет. Большие выходные — прекрасное время, чтобы научиться плавать и нырнуть поглубже в фикшн, основанный на истории Пермского края. Сначала нужно потерпеть (эти главы придутся примерно на 1-2 января, когда все равно плохо), но мутная вода с отражениями хумляльтов, ламий, ушкуйников, вогулов и пермяков, князей и крестьян наконец очистится и из непроницаемой болотной станет соленой океанской. Каждая глава книги выстроена как небольшой рассказ — от завязки до развязки через кульминацию. Вынырнув из одного водоворота, попадаешь в другой — кидает от кровавой рубки к ведьминской любви, от христианского фанатизма к немилосердным казням, от лесных побегов к речным сплавам. И этот романный океан никогда не замерзает. Если вы пытливый читатель и цените в литературе интеллектуальную игру, не упустите из виду роман-уловку Антонии Байетт «Обладать».

Если вы пытливый читатель и цените в литературе интеллектуальную игру, не упустите из виду роман-уловку Антонии Байетт «Обладать». Город можно анализировать с разных точек зрения. Но самая близкая к человеку — через мелочи его собственной жизни, которые понятны без расшифровки. Этот сборник статей написан о мелких структурах городского пространства и бытовых реалиях — они кажутся неважными только на первый взгляд. На деле, заброшенные здания, блошиные рынки, общественный транспорт и многое другое — оказываются самым интересным материалом не только для урбанистов, но и для обычных читателей.

Город можно анализировать с разных точек зрения. Но самая близкая к человеку — через мелочи его собственной жизни, которые понятны без расшифровки. Этот сборник статей написан о мелких структурах городского пространства и бытовых реалиях — они кажутся неважными только на первый взгляд. На деле, заброшенные здания, блошиные рынки, общественный транспорт и многое другое — оказываются самым интересным материалом не только для урбанистов, но и для обычных читателей. Для меня идеальная книга на этот новый год — «Промельк Беллы» Бориса Мессерера. Нон-фикшн от таких авторов, как Мессерер, интересней любой художественной прозы. Можно вспомнить мемуары Одоевцевой, Иванова, Берберовой, читая которые, ты видишь, как на страницах словно оживают те, о ком ты привык читать в литературоведческих статьях и в монографиях. Мессерер обладает несомненным литературным талантом, и его книга — это не сухие (хотя и довольно пухлые) тома из серии «ЖЗЛ». Для него жизнь этих замечательных людей — и его собственная жизнь. Здесь как раз тот случай, когда утверждение, что прочитать хорошую книгу — все равно, что поговорить с умным человеком, воспринимается почти буквально. Ведь автор действительно рассказывает нам о себе, о других и о ней — о Белле. Мемуары подобного масштаба и значимости для российской литературы выходят не так часто, и «Промельк Беллы» станет хорошим поводом перечитать и уже существующие. Одно имя цепляет за собой другое, цитаты и отсылки заставляют вспоминать забытые названия, и вот уже чтение одной книги превращается в бесконечный процесс нового знакомства со старыми любимыми книгами.

Для меня идеальная книга на этот новый год — «Промельк Беллы» Бориса Мессерера. Нон-фикшн от таких авторов, как Мессерер, интересней любой художественной прозы. Можно вспомнить мемуары Одоевцевой, Иванова, Берберовой, читая которые, ты видишь, как на страницах словно оживают те, о ком ты привык читать в литературоведческих статьях и в монографиях. Мессерер обладает несомненным литературным талантом, и его книга — это не сухие (хотя и довольно пухлые) тома из серии «ЖЗЛ». Для него жизнь этих замечательных людей — и его собственная жизнь. Здесь как раз тот случай, когда утверждение, что прочитать хорошую книгу — все равно, что поговорить с умным человеком, воспринимается почти буквально. Ведь автор действительно рассказывает нам о себе, о других и о ней — о Белле. Мемуары подобного масштаба и значимости для российской литературы выходят не так часто, и «Промельк Беллы» станет хорошим поводом перечитать и уже существующие. Одно имя цепляет за собой другое, цитаты и отсылки заставляют вспоминать забытые названия, и вот уже чтение одной книги превращается в бесконечный процесс нового знакомства со старыми любимыми книгами. Очень-очень толстая книга, которая будет читаться на каникулах — «Отец мой шахтер» Валерия Залотухи. Я, как проповедник его «Свечки», и в этом случае не надеюсь на легкое чтение, но я хочу читать этого автора. Предвкушаю долгое-долгое и глубокое погружение в книгу. Валерий Залотуха, ушедший от нас в феврале 2015 года, успел подготовить эту книгу к изданию, включив в неё киноповести («Мусульманин», «Макаров», «Великий поход за освобождение Индии») и не публиковавшиеся прежде ранние рассказы.

Очень-очень толстая книга, которая будет читаться на каникулах — «Отец мой шахтер» Валерия Залотухи. Я, как проповедник его «Свечки», и в этом случае не надеюсь на легкое чтение, но я хочу читать этого автора. Предвкушаю долгое-долгое и глубокое погружение в книгу. Валерий Залотуха, ушедший от нас в феврале 2015 года, успел подготовить эту книгу к изданию, включив в неё киноповести («Мусульманин», «Макаров», «Великий поход за освобождение Индии») и не публиковавшиеся прежде ранние рассказы.