- Даниил Гранин. Иду на грозу. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. — 784 с.

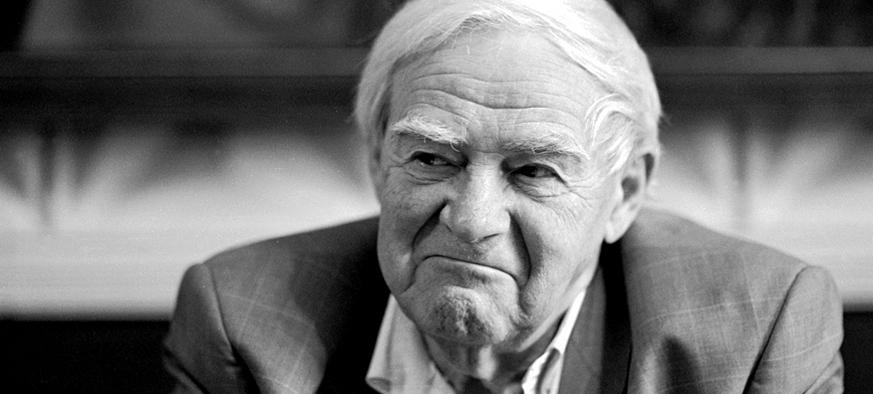

Сегодня ночью в возрасте 98 лет в Петербурге скончался писатель Даниил Гранин. В конце июля в Редакции Елены Шубиной выходит последний лично одобренный автором двухтомник его сочинений. В первый том вошли роман «Искатели» и повесть «Эта странная жизнь» о выдающемся биологе А.А. Любищеве, во второй — повесть «Зубр» об ученом-биологе Н.В. Тимофееве-Ресовском и культовый роман начала 1960-х годов «Иду на грозу», отрывок из которого опубликован ниже.

Глава пятая

Стеллажи сверху донизу были плотно заставлены пыльными томами — научные отчеты со дня основания лаборатории.

Под самым потолком стояли тома в старинных переплетах, обклеенных мраморной бумагой с красноватыми прожилками, с тисненными золотом корешками. Затем шли переплеты из дешевого синего картона, из рыжеватых канцелярских папок — переплеты военных лет с выцветшими чернильными надписями, и последних лет — в толстом коричневом дерматине.

Вид этих стеллажей настроил Тулина иронически: «Урны с прахом обманутых надежд давно ушедших поколений… Кладбище несбывшихся мечтаний… Сколько никчемной добросовестности!»

И все эти бумаги на столе Крылова будут так же погребены в очередном томе.

Тулин придвинул к себе график суммарной напряженности поля. Через месяц-другой этот лист отпечатают, подклеят в отчет, который перелистает кто-нибудь из начальников, и папка навечно займет свое место на стеллаже.

Он ждал Крылова уже минут пятнадцать. Прищурясь, размашисто нарисовал на кривой танцующие скелеты и подписал:

Карфаген будет разрушен!

Ричард остановился за его спиной.

— Лихо! Несколько в духе Гойи. Вы художник?

Тулин осмотрел свою работу.

— Тот, кто рисует, уже художник. Искусство — это не профессия, а талант.

— Ну, знаете, талант — понятие расплывчатое, — возразил Ричард. Он обожал споры на подобные темы. — Необходимо еще образование.

— А что такое образование? — спросил Тулин и, не дожидаясь ответа, провозгласил меланхолично: — Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто.

— Неплохо. Но вы испортили Крылову график.

— Не беда. Если он даже подклеит в таком виде, это обнаружат не раньше чем в следующем столетии.

Ричард попробовал было вступиться за работу Крылова — Тулин пренебрежительно отмахнулся. Покачиваясь на стуле, он рассуждал, не интересуясь возражениями:

— Поставщики архива, работаете на это кладбище во имя грызущей критики мышей.

— Сила! — восхитился Ричард.

— Это не я, это Маркс.

К ним прислушивались. Тулин повысил голос. Сохраняя мину беспечного шалопая, он с удовольствием ворошил этот муравейник. Забавно было наблюдать, как оторопели, а потом заволновались они от неслыханной в этих стенах дерзости.

Первым не выдержал Матвеев. Избегая обращаться к Тулину, он попробовал пристыдить восхищенного Ричарда: неужели ему не дорога честь коллектива?

— Фраза… — заявил Ричард. — Терпеть не могу фраз. Что такое коллектив? Что такое его честь?

— Ну, знаешь, — сказал Матвеев, — у нас большинство честных, добросовестных людей, они работают, не щадя себя. Этим нельзя бросаться.

— Науку двигают не честностью! — запальчиво сказал Ричард, но Тулин неожиданно осадил его:

— Честность тоже на земле не валяется. Я уверен, что здесь большинство честных, беда в том, что вы честно хотите одного, но так же честно делаете совсем другое, а получается третье. Везде кипение, перемены, а у вас как в зачарованном королевстве.

Теперь Матвеев уже решился возразить самому Тулину:

— К вашему сведению, лаборатория на хорошем счету: в прошлом году мы перевыполнили показатели.

Всепонимающая улыбка, и Тулин стал усталым циником:

— О да, благодаря вашему энтузиазму отчет поставили на эту полку недели на две раньше срока. Освоены отпущенные средства.

Матвеев ужаснулся:

— Вам известно, что наш отдел возглавляет член-корреспондент Голицын?

— Как же, как же! — сказал Тулин. — Любимый ученик Ломоносова. А вы все еще верите в авторитеты? Увы, люди не могут без авторитетов… Нет, я о вас лучшего мнения, вы просто боитесь говорить то, что думаете. А я не боюсь. — Он подмигнул им всем разом. — Я из другого министерства.

— Вы что, академик, — сказала Зиночка, — или новатор?

Тулин оценивающе скользнул глазами по ее фигуре и сказал загадочно:

— Иных можно понять, рассматривая вблизи, другие понятны лишь издали. — Он взглянул на часы. — Время, пространство, движение… Свидание не состоялось. Я оставляю вас, мученики науки.

Ричард отправился его провожать.

— Вам нравится Гойя? А неореализм? А как вы расцениваете астроботанику? — Он забрасывал незнакомца вопросами, восхищался его пренебрежительными афоризмами. — А кто вы по профессии? Давайте познакомимся, — предложил он.

— Почему у вас такое имя? — спросил Тулин.

Ричард с готовностью рассказал про отца-моряка, который побратался с английским боцманом, коммунистом Ричардом Клебом.

На повороте коридора они столкнулись с Крыловым.

— Сережа! — крикнул Тулин, расставляя руки.

Рассеянно кивнув, Крылов прошел мимо. Загорелое лицо Тулина вспыхнуло, Ричард опустил глаза.

Пройдя несколько шагов, Крылов обернулся, ахнул, подбежал к Тулину, схватил за плечи:

— Олежка!

Ахали, колотили друг друга по плечам, выяснили, что Аллочка Кривцова вторично вышла замуж, что до сих пор неизвестно, кто на последней вечеринке прибил галоши к полу, что Аникеева переводят в Москву…

Тулин отметил у Крылова модные туфли, интересную бледность, совершенно несвойственную его примитивной курносой физиономии. Крылов нашел, что Тулин похож на преуспевающего футболиста из класса «Б». Неужели сотрудники могут принимать всерьез такого руководителя — стилягу и тунеядца?

Он очнулся, засиял, глаза его прояснились, он был растроган тем, что Тулин специально заехал проведать его, он не ожидал такого внимания к себе. Со студенческих лет он поклонялся Тулину, хотел быть таким, как Тулин, — веселым, общительным, талантливым. Куда б Тулин ни шел, ветер всегда дул ему в спину, такси светили зелеными огнями, девушки улыбались ему, а мужчины завидовали. Но Крылов не завидовал — он любовался и гордился им и сейчас, восхищаясь, слушал рассказ Тулина о новых работах и о том, зачем Тулин приехал в Москву.

Разумеется, Крылов читал в апрельском номере его статью. Шик! Последние исследования Тулина открывают черт-те знает какие возможности. Правда, строгих доказательств еще не хватает, и Крылов заикнулся было об этом, но Тулин высмеял его:

— Академический сухарь. Разве в этом суть?

И несколькими фразами разбил все его опасения. Замысел был, конечно, грандиозен, и Крылову казалось, что сам он давно уже думал о том же и так же.

— А я, пожалуй, побоялся бы выступить вот так, — простодушно признался он, и глаза его погрустнели. — Страшно представить! Но постой, полеты в грозу — ведь это опасно?

— А ты как думал! — Тулин рассмеялся. — Но я изобрел средство избежать опасности: не бояться ее.

— Ты уверен, что тебе разрешат?

Тулин выразительно присвистнул.

— Добьюсь! Другого-то выхода у меня нет.

Он было нахмурился, но тут же подмигнул Крылову:

— Образуется. Ну, как дела?

Хорошо, что Тулин напомнил, и вообще ему просто повезло с приездом Тулина. Тулин посоветует, как быть насчет предложения Голицына, взвесит все «за» и «против», и все станет ясно.

— Значит, заведовать этим саркофагом? — сказал Тулин.

Он разочарованно оглядел Крылова: «Доволен, сияет, выбрался на поверхность! Еще немного — и его сделают благоразумным и благополучным деятелем в стиле этого заведения, где ничто не меняется».

— Старик все так же воюет за каждую цифирь и думает, что двигает науку?

— Ты зря, — сказал Крылов. — Он все же прогрессивное начало.

— Это по нынешним-то временам? Разве что он тебя выдвинул, но это еще не прогресс. Его идеи на уровне… Он за отмену крепостного права, вот он где находится, болтается где-то между Аристотелем и Ломоносовым. — Тулин был в курсе всех публикаций лаборатории. Кроме некоторых работ Бочкарева и Песецкого, все остальное — схоластика, ковыряние в мелочах. — Бродят сонные кастраты и подсчитывают… — Он не стеснялся в выражениях.

Они шли по лаборатории, и Тулин высмеивал их порядки, и продукцию, и глубокомысленный вид всех этих ихтиозавров. Когда Крылов попробовал возражать, Тулин вздохнул:

— Вот мы уже и становимся противниками!

Агатов работал у своего аппарата.

— Все капаете, — приветствовал его Тулин. — Помнишь, Сережа, мы еще студентами капали на этом же приборе. Господи, сколько уже диссертаций тут накапано! — Не переставая говорить, он легонько отстранил Агатова, наклонился к объективу, повертел регулировочный винт. — Пластины-то выгоднее поставить круглые. Легче скомпенсировать. А еще лучше эллиптические, тогда наверняка можно присобачить регистратор.

Он и понятия не имел, что мимоходом выдал Агатову идею, над которой тот бился больше месяца.

Агатов любезно улыбался.

— Не благодарите, не стоит, — сказал Тулин. — Авось еще на десятитысячную уточните! — И бесцеремонно расхохотался и уже оказался в другом месте, он даже не шел, он словно вертел перед собою лабораторию, как крутят детский диафильм. В дверях Крылов обернулся и увидел нацеленные им в спину глаза Агатова. Хорошо, что Тулин не видал их.

На лестнице рабочие перетаскивали ящики с приборами. Один из ящиков стоял в проходе. Тулин перепрыгнул без разбега, легко, Крылов подумал, что если бы Тулин был начальником лаборатории, то все равно бы он прыгал через ящики, носил стиляжный пиджак, бегал бы с Зиночкой и ребятами загорать на вышку, и всем бы это казалось нормальным, и лаборатория бы работала весело, по-новому.

Потоптавшись, он сдвинул ящик, догнал Тулина.

— Как же мне быть, Олежка? — спросил он.

Тулин помахал папкой.

— Не управлюсь, переночую у тебя. — Тулин смотрел на Крылова. — Ах ты, бедолага… Значит, хотят тебя сделать свежей струей. Молодые силы. К руководству приходит ученый, еще сам способный работать… Невиданно… Не злись. Для меня это… Ты — и вдруг начальник!

И Крылов тоже невесело ухмыльнулся.

— А впрочем, — сказал Тулин, — чем ты хуже других? Кому-то надо руководить, лучше ты, чем какой-нибудь бурбон. Попробуй рвануть по лестнице славы, может, понравится. — Подмигнул, и все стало озорно и просто. Подумаешь, страсти!

Тулин погрозил пальцем:

— Учти, человек, который не хочет быть начальством, против начальства.

Откуда-то вынырнул Ричард:

— Так вы, оказывается, Тулин! Вот здорово. Я читал вас и полностью согласен. Вы уже уходите? А с Агатовым у вас здорово получилось. Капает, капает… — Он засмеялся от удовольствия. — Слезы, а не работа!

Крылов нахмурился:

— Что ты знаешь… Так нельзя.

— Ничего подобного. Так ему и надо. Принципиально! — закипятился Ричард. — Никакой пощады бездарям!

— Ага, у меня тут не только противники, — сказал Тулин. — Ричард, двигайте к нам. Будете бороться с настоящей грозой, а не с Агатовым.

Стоя в вестибюле, они смотрели сквозь распахнутые двери, как Тулин пересекал сквер, полный солнца и яростного гомона воробьев.

— Да-а!.. — протянул Ричард, и в этом возгласе Крылов почувствовал восторг и грусть, обращенную к тому, что осталось здесь, в институте, поблекшем и скучном после ухода Тулина.

— Хорошо, если б ему удалось добиться… — сказал Крылов.

Ричард пожал плечами, хмыкнул, показывая, как глупо сомневаться в том, что Тулину может что-либо не удаться.

Гомерически смешные зарисовки про ослика Ариоля и его друзей придуманы известным комиксистом Эмманюэлем Гибером, автором графического романа «

Гомерически смешные зарисовки про ослика Ариоля и его друзей придуманы известным комиксистом Эмманюэлем Гибером, автором графического романа « Один раз познакомившись с Хильдой, девчушкой с голубыми волосами, живущей в Тролльберге, вы уже никогда не сможете с ней расстаться. «Хильда и черный пес» — это четвертый том серии. До этого Хильда встречалась с троллем и великаном и участвовала в птичьем параде, и, несмотря на то что читать эти истории можно обособленно друг от друга и в любом порядке, вы не сумеете удержаться от того, чтобы не приобрести их все.

Один раз познакомившись с Хильдой, девчушкой с голубыми волосами, живущей в Тролльберге, вы уже никогда не сможете с ней расстаться. «Хильда и черный пес» — это четвертый том серии. До этого Хильда встречалась с троллем и великаном и участвовала в птичьем параде, и, несмотря на то что читать эти истории можно обособленно друг от друга и в любом порядке, вы не сумеете удержаться от того, чтобы не приобрести их все. Сиси Белл была глухим ребенком, окруженным детьми, которые слышат. «СуперУхо» — это серьезная автобиографическая история, с помощью которой американская художница переосмысливает свое «тихое» детство. После того как девочка в четыре года поняла, что потеряла слух, она была вынуждена всегда носить с собой слуховой аппарат размером с кассетный плеер 1990-х.

Сиси Белл была глухим ребенком, окруженным детьми, которые слышат. «СуперУхо» — это серьезная автобиографическая история, с помощью которой американская художница переосмысливает свое «тихое» детство. После того как девочка в четыре года поняла, что потеряла слух, она была вынуждена всегда носить с собой слуховой аппарат размером с кассетный плеер 1990-х. Комикс «Моя мама в Америке…» можно описать одним звенящим, как колокольчик, французским словом charmant. Догадаться, что оно значит, нетрудно. В истории о шестилетнем Жане и его семье очаровательно все: и индейский костюм малыша, и всегда нахмуренный папа (на самом деле — просто грустный), и дружелюбная Иветта (не мама, но хотелось бы), и смешной, как и все младшие, брат Поль.

Комикс «Моя мама в Америке…» можно описать одним звенящим, как колокольчик, французским словом charmant. Догадаться, что оно значит, нетрудно. В истории о шестилетнем Жане и его семье очаровательно все: и индейский костюм малыша, и всегда нахмуренный папа (на самом деле — просто грустный), и дружелюбная Иветта (не мама, но хотелось бы), и смешной, как и все младшие, брат Поль.

Максим Д. Шраер — писатель, литературовед и переводчик. В своем бестселлере он рассказывает о сложных отношениях между двумя гениями русской словесности — Иваном Буниным и Владимиром Набоковым, соединенных для нас языком и эпохой, масштабом дарования, жизнью и творчеством в эмиграции.

Максим Д. Шраер — писатель, литературовед и переводчик. В своем бестселлере он рассказывает о сложных отношениях между двумя гениями русской словесности — Иваном Буниным и Владимиром Набоковым, соединенных для нас языком и эпохой, масштабом дарования, жизнью и творчеством в эмиграции. Поэты Холин и Сапгир по праву считаются важнейшими представителями неофициальной советской культуры. Оба были участниками «лианозовской группы» — первого неофициального литературно-художественного объединения в СССР послевоенной эпохи. На встрече их стихи прозвучат в исполнении представителей разных поэтических поколений: Ростислава Амелина, Яна Выговского, Данилы Давыдова, Иоанна Демидова, Владислава Кулакова, Юрия Орлицкого, Ксении Чарыевой и других.

Поэты Холин и Сапгир по праву считаются важнейшими представителями неофициальной советской культуры. Оба были участниками «лианозовской группы» — первого неофициального литературно-художественного объединения в СССР послевоенной эпохи. На встрече их стихи прозвучат в исполнении представителей разных поэтических поколений: Ростислава Амелина, Яна Выговского, Данилы Давыдова, Иоанна Демидова, Владислава Кулакова, Юрия Орлицкого, Ксении Чарыевой и других. Доктор Сьюз — псевдоним американского писателя и мультипликатора Теодора Гайзела, по книгам которого поставлены мультфильмы «Как Гринч украл Рождество», «Лоракс» и «Хортон». Прочтет стихотворение поэт и переводчик Андрей Рафф. Встреча проходит в рамках проекта «Семейная среда».

Доктор Сьюз — псевдоним американского писателя и мультипликатора Теодора Гайзела, по книгам которого поставлены мультфильмы «Как Гринч украл Рождество», «Лоракс» и «Хортон». Прочтет стихотворение поэт и переводчик Андрей Рафф. Встреча проходит в рамках проекта «Семейная среда». Антон Долин — кинокритик, радиоведущий и главный редактор журнала «Искусство Кино» — поделится впечатлениями об увиденном на «Кинотавре» и фестивале в Каннах и расскажет, какие фильмы стоит особенно ждать в прокате, а что можно и нужно смотреть уже сейчас.

Антон Долин — кинокритик, радиоведущий и главный редактор журнала «Искусство Кино» — поделится впечатлениями об увиденном на «Кинотавре» и фестивале в Каннах и расскажет, какие фильмы стоит особенно ждать в прокате, а что можно и нужно смотреть уже сейчас. Очередная встреча цикла «Такие разные сказки» посвящена грузинской народной сказке «Три лентяя» и сказке Наринэ Абгарян «Шоколадный дедушка». Филолог и писатель Елена Калашникова поможет участникам встречи — детям от 8 до 12 лет — передать свои впечатления от встречи в удобной форме: устно, через рисунок или в движении, спонтанном танце. Во второй части встречи каждый создает собственную сказку с иллюстрациями, читает ее или рассказывает и показывает главное в нескольких движениях.

Очередная встреча цикла «Такие разные сказки» посвящена грузинской народной сказке «Три лентяя» и сказке Наринэ Абгарян «Шоколадный дедушка». Филолог и писатель Елена Калашникова поможет участникам встречи — детям от 8 до 12 лет — передать свои впечатления от встречи в удобной форме: устно, через рисунок или в движении, спонтанном танце. Во второй части встречи каждый создает собственную сказку с иллюстрациями, читает ее или рассказывает и показывает главное в нескольких движениях. Андрей Максимов — журналист, писатель и театральный режиссер. На встрече он представит свою книгу «Как перевоспитать трудных родителей и другие проблемы, которые должен решать „разведчик“ — подросток», а также ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.

Андрей Максимов — журналист, писатель и театральный режиссер. На встрече он представит свою книгу «Как перевоспитать трудных родителей и другие проблемы, которые должен решать „разведчик“ — подросток», а также ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию. Евгений Баратынский, несмотря на усилия филологов и критиков «перевести» его в круг первостепенных авторов, так и остается в тени Пушкина. Между тем современники, особенно в начале 1820-х годов, не только ставили их рядом, но и считали именно Баратынского воплощением подлинного гения. О том, какие находки Баратынского в поэзии подготовили появление русской психологической прозы, расскажет филолог Алина Бодрова.

Евгений Баратынский, несмотря на усилия филологов и критиков «перевести» его в круг первостепенных авторов, так и остается в тени Пушкина. Между тем современники, особенно в начале 1820-х годов, не только ставили их рядом, но и считали именно Баратынского воплощением подлинного гения. О том, какие находки Баратынского в поэзии подготовили появление русской психологической прозы, расскажет филолог Алина Бодрова. «Читаем. Размышляем. Обсуждаем» — проект для всех, кто сознает, как важно понимать содержание текста и уметь выражать свои мысли. Тема очередной встречи — сатирические рассказы американского писателя О. Генри. После коллективного чтения слушателям будет предложено найти ответ на вопрос «Что же внутри нас заставляет выбирать дорогу?»

«Читаем. Размышляем. Обсуждаем» — проект для всех, кто сознает, как важно понимать содержание текста и уметь выражать свои мысли. Тема очередной встречи — сатирические рассказы американского писателя О. Генри. После коллективного чтения слушателям будет предложено найти ответ на вопрос «Что же внутри нас заставляет выбирать дорогу?» В истории русской литературы имя Гавриила Романовича Державина прочно связано с восемнадцатым веком, с переходом от классицизма к романтизму. Язык и стиль его поэзии намеренно, почти демонстративно архаичны, а образы и мотивы иногда кажутся совершенно авангардистскими. Об этих и других особенностях творчества позднего Державина расскажет профессор Университета Торонто, филолог Татьяна Смолярова.

В истории русской литературы имя Гавриила Романовича Державина прочно связано с восемнадцатым веком, с переходом от классицизма к романтизму. Язык и стиль его поэзии намеренно, почти демонстративно архаичны, а образы и мотивы иногда кажутся совершенно авангардистскими. Об этих и других особенностях творчества позднего Державина расскажет профессор Университета Торонто, филолог Татьяна Смолярова. Нил Гейман – автор комиксов, рассказов, бестселлеров «Американские боги» и «Звездная пыль». На встрече культуролог Дмитрий Шамонов расскажет о специфике жанра, в котором работает автор, и о разнообразии его проектов.

Нил Гейман – автор комиксов, рассказов, бестселлеров «Американские боги» и «Звездная пыль». На встрече культуролог Дмитрий Шамонов расскажет о специфике жанра, в котором работает автор, и о разнообразии его проектов. Журналист, главный редактор газеты «Культурный Петербург» Сергей Ильченко расскажет о том, чему нужно учиться начинающим журналистам и что является в профессии главным: литературный талант или особый, творческий взгляд на действительность? Лекция проходит в рамках цикла «Знакомство с журналистикой».

Журналист, главный редактор газеты «Культурный Петербург» Сергей Ильченко расскажет о том, чему нужно учиться начинающим журналистам и что является в профессии главным: литературный талант или особый, творческий взгляд на действительность? Лекция проходит в рамках цикла «Знакомство с журналистикой». Тематический мотив программы литературного клуба — взаимодействие с городом как текстом, поэтому каждый гость так или иначе связан с Петербургом. Лектор июльской встречи — критик и эссеист, лауреат премии Андрея Белого Алексей Конаков. Он расскажет о книге «Заметки о чаепитии и землетрясениях» Леона Богданова.

Тематический мотив программы литературного клуба — взаимодействие с городом как текстом, поэтому каждый гость так или иначе связан с Петербургом. Лектор июльской встречи — критик и эссеист, лауреат премии Андрея Белого Алексей Конаков. Он расскажет о книге «Заметки о чаепитии и землетрясениях» Леона Богданова. Роман «Я – легенда», вышедший в 1954 году, оказал огромное влияние на традицию изображения вампиров, зомби и мира после Апокалипсиса. Книга была экранизирована четыре раза, но ни одна картина не отразила всех деталей сюжета. На встрече участники обсудят, в чем своеобразие романа, вдохновленного когда-то классическим фильмом о Дракуле.

Роман «Я – легенда», вышедший в 1954 году, оказал огромное влияние на традицию изображения вампиров, зомби и мира после Апокалипсиса. Книга была экранизирована четыре раза, но ни одна картина не отразила всех деталей сюжета. На встрече участники обсудят, в чем своеобразие романа, вдохновленного когда-то классическим фильмом о Дракуле. Ник Перумов — один из самых известных и популярных современных фантастов. Его новая история познакомит читателя с миром магов и вампиров, судьбы и взаимоотношения которых увлекают с первых строк. На презентации автор расскажет о заглавной книге цикла и ответит на вопросы о творчестве.

Ник Перумов — один из самых известных и популярных современных фантастов. Его новая история познакомит читателя с миром магов и вампиров, судьбы и взаимоотношения которых увлекают с первых строк. На презентации автор расскажет о заглавной книге цикла и ответит на вопросы о творчестве. Андрей Графов — лингвист, переводчик, специалист по библейскому ивриту и Ветхому Завету. На встрече он расскажет о специфике работы над переводами еврейской литературы. Мероприятие проходит в рамках цикла «Как рождается слово: Встречи с переводчиками».

Андрей Графов — лингвист, переводчик, специалист по библейскому ивриту и Ветхому Завету. На встрече он расскажет о специфике работы над переводами еврейской литературы. Мероприятие проходит в рамках цикла «Как рождается слово: Встречи с переводчиками». Саунд-чтения — встречи, на которых участникам предлагается читать книги под живое музыкальное сопровождение. В летние каникулы организаторы обещают создать атмосферу счастья с помощью книги Наринэ Абрагян «Манюня» и игры джазового музыканта Александра Надточий.

Саунд-чтения — встречи, на которых участникам предлагается читать книги под живое музыкальное сопровождение. В летние каникулы организаторы обещают создать атмосферу счастья с помощью книги Наринэ Абрагян «Манюня» и игры джазового музыканта Александра Надточий. В уникальной лирике Ивана Бунина представлена вся красота звездного неба. Звезды здесь не просто деталь пейзажа, а загадка, которую автор пытался разгадать всю свою жизнь. Поэтическая программа «Среди звезд» включает в себя стихи Бунина и воспоминания его последней жены В.Н. Муромцевой-Буниной — тексты прозвучат под куполом петербургского планетария.

В уникальной лирике Ивана Бунина представлена вся красота звездного неба. Звезды здесь не просто деталь пейзажа, а загадка, которую автор пытался разгадать всю свою жизнь. Поэтическая программа «Среди звезд» включает в себя стихи Бунина и воспоминания его последней жены В.Н. Муромцевой-Буниной — тексты прозвучат под куполом петербургского планетария.

Марина Степнова — автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря» и «Безбожный переулок», входивших в премиальные списки, прекрасно справляется и с малой прозой. Рассказы сборника «Где-то под Гроссето» — о людях, которых не принято замечать, каждый из них, по меткому определению автора, — «рядовой толпообразующий элемент». Они, как все, похожи на нас, и, наверное, поэтому их боль, тоска и горькая печаль так сильно пронимают читателя. В рассказе «Покорми, пожалуйста, Гитлера» (как и в некоторых других в книге) автор мастерски обманывает читательское ожидание хэппи-энда. Степнова — филолог и дочь врача, и это вместе сложилось в умение оперировать словами так, что точно будет больно, причем почти физически. Но только боль может привести к желанному катарсису и подтолкнуть к самопознанию.

Марина Степнова — автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря» и «Безбожный переулок», входивших в премиальные списки, прекрасно справляется и с малой прозой. Рассказы сборника «Где-то под Гроссето» — о людях, которых не принято замечать, каждый из них, по меткому определению автора, — «рядовой толпообразующий элемент». Они, как все, похожи на нас, и, наверное, поэтому их боль, тоска и горькая печаль так сильно пронимают читателя. В рассказе «Покорми, пожалуйста, Гитлера» (как и в некоторых других в книге) автор мастерски обманывает читательское ожидание хэппи-энда. Степнова — филолог и дочь врача, и это вместе сложилось в умение оперировать словами так, что точно будет больно, причем почти физически. Но только боль может привести к желанному катарсису и подтолкнуть к самопознанию. Сборник «В Питере жить» является продолжением серии, в которой уже вышла книга о столице — «Москва: место встречи». Принцип тот же: эссе и рассказы современных авторов (не только писателей, но и «знаковых лиц», как обозначено в аннотации), объединенные общей темой. Разношерстные тексты практически невозможно выстроить в цельное повествование, но — тем интереснее взгляд на город. Авторы прошлись не только «от Дворцовой до Садовой», но до самых до окраин: Купчино, проспект Стачек, Петергоф — немногие книги могут дать представление об этих местах. Эссе Никиты Елисеева «Разорванный портрет» — прогулка не только в пространстве (из центра города до Финского залива), но и во времени (от задумки Петра до сегодняшних дней).

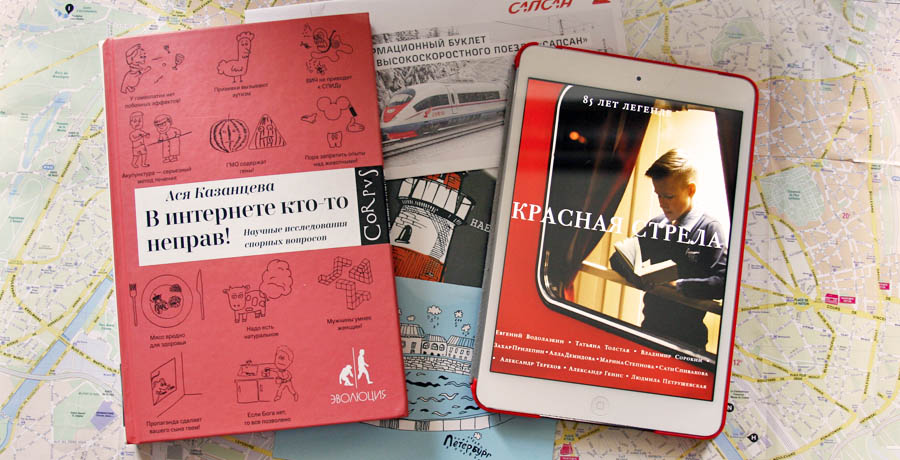

Сборник «В Питере жить» является продолжением серии, в которой уже вышла книга о столице — «Москва: место встречи». Принцип тот же: эссе и рассказы современных авторов (не только писателей, но и «знаковых лиц», как обозначено в аннотации), объединенные общей темой. Разношерстные тексты практически невозможно выстроить в цельное повествование, но — тем интереснее взгляд на город. Авторы прошлись не только «от Дворцовой до Садовой», но до самых до окраин: Купчино, проспект Стачек, Петергоф — немногие книги могут дать представление об этих местах. Эссе Никиты Елисеева «Разорванный портрет» — прогулка не только в пространстве (из центра города до Финского залива), но и во времени (от задумки Петра до сегодняшних дней). Журнал «Сноб» еще в 2009 году начал задавать писателям темы для своих литературных номеров, а чуть позже совместно с редакцией Елены Шубиной запустил серию книг. К настоящему моменту вышло более десяти сборников (о доме, саде, ностальгии и даже о Майе Плисецкой). К 85-летию поезда «Красная стрела», который был первым шагом к «Сапсану», редакторы собрали эссе и рассказы современных писателей, в которых поездки становятся сюжетообразующим фактором. Средство передвижения авторы могли выбрать сами, но все-таки для многих самым романтичным и наполненным смыслами остается поезд. Сергей Николаевич, главный редактор «Сноба», пишет в предисловии: «…ни одно удачное путешествие не обходилось без хорошей книги. И даже если за время пути вы ни разу ее не раскроете, она должна быть с вами как личный талисман, тайный оберег, страховой полис от скуки одинаковых пейзажей, пролетающих за окном». Эта тяжелая книга в красивой суперобложке, с вклейками фотографий на такую роль точно подойдет. Примерно за четыре поездки в Сапсане (неважно, в каком направлении вы движетесь) можно успеть прочесть ее целиком.

Журнал «Сноб» еще в 2009 году начал задавать писателям темы для своих литературных номеров, а чуть позже совместно с редакцией Елены Шубиной запустил серию книг. К настоящему моменту вышло более десяти сборников (о доме, саде, ностальгии и даже о Майе Плисецкой). К 85-летию поезда «Красная стрела», который был первым шагом к «Сапсану», редакторы собрали эссе и рассказы современных писателей, в которых поездки становятся сюжетообразующим фактором. Средство передвижения авторы могли выбрать сами, но все-таки для многих самым романтичным и наполненным смыслами остается поезд. Сергей Николаевич, главный редактор «Сноба», пишет в предисловии: «…ни одно удачное путешествие не обходилось без хорошей книги. И даже если за время пути вы ни разу ее не раскроете, она должна быть с вами как личный талисман, тайный оберег, страховой полис от скуки одинаковых пейзажей, пролетающих за окном». Эта тяжелая книга в красивой суперобложке, с вклейками фотографий на такую роль точно подойдет. Примерно за четыре поездки в Сапсане (неважно, в каком направлении вы движетесь) можно успеть прочесть ее целиком. Отправляясь в одну из столиц в качестве туриста, вы, безусловно, собираетесь посетить хотя бы один музей. Не проходите мимо залов с современным искусством: оно тоже может быть интересным, главное — попробовать его понять. В этом поможет английский искусствовед и автор журнала Frieze Сэм Филлипс, написавший структурированный и доступный справочник по направлениям, стилям и художественным школам XX–XXI веков. Не стоит ожидать от этой книги глубокого анализа, но для первых шагов в мир contemporary art она послужит удобным путеводителем. Список художников, ключевых работ и музеев всего мира прилагается.

Отправляясь в одну из столиц в качестве туриста, вы, безусловно, собираетесь посетить хотя бы один музей. Не проходите мимо залов с современным искусством: оно тоже может быть интересным, главное — попробовать его понять. В этом поможет английский искусствовед и автор журнала Frieze Сэм Филлипс, написавший структурированный и доступный справочник по направлениям, стилям и художественным школам XX–XXI веков. Не стоит ожидать от этой книги глубокого анализа, но для первых шагов в мир contemporary art она послужит удобным путеводителем. Список художников, ключевых работ и музеев всего мира прилагается. Этот роман принес петербургскому писателю Сергею Носову премию «Национальный бестселлер», причем впервые выбор Большого и Малого жюри был настолько единодушен. Главный герой Капитонов приезжает из Москвы в Петербург на конгресс… микромагов. Хотя сам он себя и не относит к фокусникам, его пригласили из-за способности угадывать задуманные двузначные числа. Именно этот трюк, проделанный им уже сотню раз, в один момент вдруг становится убийственным. Загадочные тетради, содержание которых заключено в таинственные скобки, секреты и, конечно же, Петербург, поездку по которому герой, правда, проспит. «Фигурные скобки» — это смесь театра абсурда и обычной, нелепой и суетной, реальности. Но разве в жизни все на самом деле не так?

Этот роман принес петербургскому писателю Сергею Носову премию «Национальный бестселлер», причем впервые выбор Большого и Малого жюри был настолько единодушен. Главный герой Капитонов приезжает из Москвы в Петербург на конгресс… микромагов. Хотя сам он себя и не относит к фокусникам, его пригласили из-за способности угадывать задуманные двузначные числа. Именно этот трюк, проделанный им уже сотню раз, в один момент вдруг становится убийственным. Загадочные тетради, содержание которых заключено в таинственные скобки, секреты и, конечно же, Петербург, поездку по которому герой, правда, проспит. «Фигурные скобки» — это смесь театра абсурда и обычной, нелепой и суетной, реальности. Но разве в жизни все на самом деле не так? Если слова «эмпиризм», «экзистенциализм» и «релятивизм» вводят вас в ступор — эта книга для вас. Известный писатель, сценарист и автор популярных книг по философии и психологии Пол Клейман проведет читателя по истории человеческой мысли от досократиков до Сартра и Ницше безболезненно и интересно. Иллюстрации, любопытные факты и предложенные автором мысленные эксперименты помогут в восприятии и закреплении материала. Если же вам ближе психология, знайте: так же структурированно и кратко Клейман написал и о ней. В книге «Психология. Люди, концепции, эксперименты» (2017) — простой и наглядный обзор ключевых теорий и идей науки о душе: от когнитивного диссонанса до гештальт-терапии.

Если слова «эмпиризм», «экзистенциализм» и «релятивизм» вводят вас в ступор — эта книга для вас. Известный писатель, сценарист и автор популярных книг по философии и психологии Пол Клейман проведет читателя по истории человеческой мысли от досократиков до Сартра и Ницше безболезненно и интересно. Иллюстрации, любопытные факты и предложенные автором мысленные эксперименты помогут в восприятии и закреплении материала. Если же вам ближе психология, знайте: так же структурированно и кратко Клейман написал и о ней. В книге «Психология. Люди, концепции, эксперименты» (2017) — простой и наглядный обзор ключевых теорий и идей науки о душе: от когнитивного диссонанса до гештальт-терапии.

Йохан Идема — арт-консультант и страстный популяризатор всего нового и прикладного в искусстве, за что даже получил премию «Радикальный инноватор в мире искусства». Он поделился с читателями тридцатью двумя советами, которые научат получать удовольствие от походов в музеи. Вы узнаете, почему очень здорово ходить туда с ребенком, зачем посещать экскурсии для незрячих, насколько важна нестандартная, так называемая «умная» фотосъемка произведений искусства, а также при чем тут музыка. Автору ближе современное искусство, поэтому, если после путешествия из Москвы в Петербург (или наоборот) с Сэмом Филлипсом вы все еще не можете смириться с абстракционизмом и кубизмом, Идема поможет вам приблизиться к их пониманию.

Йохан Идема — арт-консультант и страстный популяризатор всего нового и прикладного в искусстве, за что даже получил премию «Радикальный инноватор в мире искусства». Он поделился с читателями тридцатью двумя советами, которые научат получать удовольствие от походов в музеи. Вы узнаете, почему очень здорово ходить туда с ребенком, зачем посещать экскурсии для незрячих, насколько важна нестандартная, так называемая «умная» фотосъемка произведений искусства, а также при чем тут музыка. Автору ближе современное искусство, поэтому, если после путешествия из Москвы в Петербург (или наоборот) с Сэмом Филлипсом вы все еще не можете смириться с абстракционизмом и кубизмом, Идема поможет вам приблизиться к их пониманию. Ольга Брейнингер написала свой первый роман и сразу же оказалась с ним в длинном списке «Нацбеста». В дебютную книгу молодой писательницы, родившейся в Казахстане, живущей в Америке и преподающей в Гарварде, вошел одноименный роман, а также цикл рассказов «Жизнь на взлет». Главная героиня истории участвует в эксперименте по программированию личности в надежде обрести утраченную где-то между США, Германией и Чечней самоидентичность. Сути эксперимента читатели так и не узнают, хотя постепенное превращение в «сверхчеловека» очень напоминает сюжет фильма «Люси» Люка Бессона. Но эта фантастичность — лишь одна сторона медали, с другой же — героиня позиционирует себя своего рода олицетворением современного поколения (автобиографические детали использованы для пущей достоверности). Судить о том, удалось ли автору изобразить очередного героя, точнее — героиню нашего времени, будет уже каждый самостоятельно.

Ольга Брейнингер написала свой первый роман и сразу же оказалась с ним в длинном списке «Нацбеста». В дебютную книгу молодой писательницы, родившейся в Казахстане, живущей в Америке и преподающей в Гарварде, вошел одноименный роман, а также цикл рассказов «Жизнь на взлет». Главная героиня истории участвует в эксперименте по программированию личности в надежде обрести утраченную где-то между США, Германией и Чечней самоидентичность. Сути эксперимента читатели так и не узнают, хотя постепенное превращение в «сверхчеловека» очень напоминает сюжет фильма «Люси» Люка Бессона. Но эта фантастичность — лишь одна сторона медали, с другой же — героиня позиционирует себя своего рода олицетворением современного поколения (автобиографические детали использованы для пущей достоверности). Судить о том, удалось ли автору изобразить очередного героя, точнее — героиню нашего времени, будет уже каждый самостоятельно. Научный журналист Ася Казанцева не нуждается в представлении. Ее очередная книжка, которую она любовно называет «розовой», посвящена самым распространенным заблуждениям, встречающимся в повседневной жизни. Связаны они с прививками, ГМО, гомеопатией и другими вещами, от которых на практике зависят наше здоровье и даже жизнь. Написанная легким, подчас игриво-разговорным языком и снабженная забавными и наглядными иллюстрациями, эта книга — одна из настольных для тех, кто хочет научиться критически воспринимать окружающий мир. В подтверждение написанного в ней вы можете найти сорокастраничный список научной литературы, на который ссылается автор. Забавно: прежде всех нас стремится обмануть собственный мозг, который, сталкиваясь с тем, что уже видел, воспринимает информацию как «правильную». Именно поэтому мы так легко подвержены влиянию рекламы и пропаганды. Как писал Владимир Набоков, «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». Так что учитесь мыслить критически и бесстрашно запасайтесь в поездre генно-модифицированными помидорами.

Научный журналист Ася Казанцева не нуждается в представлении. Ее очередная книжка, которую она любовно называет «розовой», посвящена самым распространенным заблуждениям, встречающимся в повседневной жизни. Связаны они с прививками, ГМО, гомеопатией и другими вещами, от которых на практике зависят наше здоровье и даже жизнь. Написанная легким, подчас игриво-разговорным языком и снабженная забавными и наглядными иллюстрациями, эта книга — одна из настольных для тех, кто хочет научиться критически воспринимать окружающий мир. В подтверждение написанного в ней вы можете найти сорокастраничный список научной литературы, на который ссылается автор. Забавно: прежде всех нас стремится обмануть собственный мозг, который, сталкиваясь с тем, что уже видел, воспринимает информацию как «правильную». Именно поэтому мы так легко подвержены влиянию рекламы и пропаганды. Как писал Владимир Набоков, «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». Так что учитесь мыслить критически и бесстрашно запасайтесь в поездre генно-модифицированными помидорами. Графические романы наконец перестали быть диковинкой в отечественном книжном пространстве. Искания критиков сместились от вопрошания: «Можно ли вообще называть комикс литературным произведением?» — к составлению бесчисленных списков «лучших» и «главных» — и «Пейшенс» Дэниела Клоуза уверенно занял в них свое законное место. Сюжетная канва проста: Джек возвращается с работы домой и находит свою любимую девушку Пейшенс убитой. Смириться с этим он, конечно, не может и желает докопаться до истины: благо в недалеком будущем создадут способ отмотать прожитые годы назад. Сначала может показаться, что это одна из ста тысяч обыкновенных историй о путешествиях во времени, которые человечество придумывает ежедневно. Но Дэниелу Клоузу удивительным образом удается совместить популярное с вечным: в итоге на первый план вместо фантастики выдвигаются темы смерти, мести, семьи и любви.

Графические романы наконец перестали быть диковинкой в отечественном книжном пространстве. Искания критиков сместились от вопрошания: «Можно ли вообще называть комикс литературным произведением?» — к составлению бесчисленных списков «лучших» и «главных» — и «Пейшенс» Дэниела Клоуза уверенно занял в них свое законное место. Сюжетная канва проста: Джек возвращается с работы домой и находит свою любимую девушку Пейшенс убитой. Смириться с этим он, конечно, не может и желает докопаться до истины: благо в недалеком будущем создадут способ отмотать прожитые годы назад. Сначала может показаться, что это одна из ста тысяч обыкновенных историй о путешествиях во времени, которые человечество придумывает ежедневно. Но Дэниелу Клоузу удивительным образом удается совместить популярное с вечным: в итоге на первый план вместо фантастики выдвигаются темы смерти, мести, семьи и любви. Если знакомство с Прустом — обязательный пункт ваших жизненных планов, но с семикнижием «В поисках утраченного времени» вам пока не справиться, сборник эссе «Памяти убитых церквей» станет идеальным компромиссом. Небольшие тексты были созданы незадолго до начала работы над главным трудом всей жизни, поэтому в них с легкостью обнаруживаются творческие установки писателя, ставшие его визитной карточкой. Заголовок сборника, как объясняется во вступительной статье, связан с двумя историческими событиями: с Первой мировой войной, во время которой были разрушены многие культурные памятники, в том числе соборы, и с законом об отделении церкви от государства. Последняя причина выглядит куда более мирной и незначительной, но одним из последствий этой реформы стало постепенное запустение, а вскоре и закрытие храмов. Главный парадокс прустовского взгляда на проблему «убийства» церквей заключается в том, что любой собор для него — прежде всего вечный носитель идеи культуры, а не религии.

Если знакомство с Прустом — обязательный пункт ваших жизненных планов, но с семикнижием «В поисках утраченного времени» вам пока не справиться, сборник эссе «Памяти убитых церквей» станет идеальным компромиссом. Небольшие тексты были созданы незадолго до начала работы над главным трудом всей жизни, поэтому в них с легкостью обнаруживаются творческие установки писателя, ставшие его визитной карточкой. Заголовок сборника, как объясняется во вступительной статье, связан с двумя историческими событиями: с Первой мировой войной, во время которой были разрушены многие культурные памятники, в том числе соборы, и с законом об отделении церкви от государства. Последняя причина выглядит куда более мирной и незначительной, но одним из последствий этой реформы стало постепенное запустение, а вскоре и закрытие храмов. Главный парадокс прустовского взгляда на проблему «убийства» церквей заключается в том, что любой собор для него — прежде всего вечный носитель идеи культуры, а не религии.

Академический троллинг — далеко не самый распространенный жанр в науке. Обычно его представители выглядят как перегруженные терминами пародии, юмор которых доступен единицам (тем, против кого троллинг направлен). Книга Дмитрия Новокшонова «Речь против языка» совсем иная: это троллинг «толстый», написанный прекрасным русским языком, доступным каждому. Филолог-классик, журналист, бывший электрик и гроза «Живого Журнала» создал удивительный трактат, единственное артикулируемое ощущение от которого — оторопь. Автор атакует тот язык, в котором существует современная гуманитарная наука. Главный объект его критики — бесконечные нарративные дискурсопорождающие метааналитические методики и прочие конструкты, затуманивающие главное назначение науки (и речи вообще) — быть ясной. Страсть автора к истории и этимологии дарит ему блестящую базу для нанесения атак в самые болезненные точки, а внушительный научный аппарат (примерно пятая часть книги) выстраивает линию обороны. «Речь против языка» — из тех книг, которые вызывают самые активные размышления после прочтения, и главная ее ценность именно в проверке ваших жизненных и языковых представлений на прочность.

Академический троллинг — далеко не самый распространенный жанр в науке. Обычно его представители выглядят как перегруженные терминами пародии, юмор которых доступен единицам (тем, против кого троллинг направлен). Книга Дмитрия Новокшонова «Речь против языка» совсем иная: это троллинг «толстый», написанный прекрасным русским языком, доступным каждому. Филолог-классик, журналист, бывший электрик и гроза «Живого Журнала» создал удивительный трактат, единственное артикулируемое ощущение от которого — оторопь. Автор атакует тот язык, в котором существует современная гуманитарная наука. Главный объект его критики — бесконечные нарративные дискурсопорождающие метааналитические методики и прочие конструкты, затуманивающие главное назначение науки (и речи вообще) — быть ясной. Страсть автора к истории и этимологии дарит ему блестящую базу для нанесения атак в самые болезненные точки, а внушительный научный аппарат (примерно пятая часть книги) выстраивает линию обороны. «Речь против языка» — из тех книг, которые вызывают самые активные размышления после прочтения, и главная ее ценность именно в проверке ваших жизненных и языковых представлений на прочность.