Солнце с каждым днем не только светит все ярче, но даже иногда и греет, давая нам все больше поводов для долгих вечерних прогулок. Предчувствие весны витает в пока еще прохладном воздухе — скрасить ее ожидание помогут события мартовского дайджеста «Прочтения».

1 МАРТА

Людмила Улицкая. «Рассказы про нас»

«Рассказы про нас» – это проект, в котором известные авторы читают малую прозу и обсуждают текст со слушателями. Каждая встреча предполагает вдумчивое чтение, во время которого автор может комментировать сюжет, героев, тему и скрытые подтексты, а гости – задавать вопросы и делиться своим видением текста. На первой встрече известный писатель Людмила Улицкая прочтет свой рассказ «Бедная счастливая Колыванова» из сборника «Девочки».

«Рассказы про нас» – это проект, в котором известные авторы читают малую прозу и обсуждают текст со слушателями. Каждая встреча предполагает вдумчивое чтение, во время которого автор может комментировать сюжет, героев, тему и скрытые подтексты, а гости – задавать вопросы и делиться своим видением текста. На первой встрече известный писатель Людмила Улицкая прочтет свой рассказ «Бедная счастливая Колыванова» из сборника «Девочки».

Время и место встречи: Москва, клубное пространство «Дом 12», Мансуровский пер., 12. Начало в 19:00. Регистрация доступна на платформе TimePad.

2 МАРТА

Презентация книги Бронислава Виногродского «Искусство управления переменами»

Бронислав Виногродский — китаевед, переводчик древних текстов, писатель. Его трехтомник «Искусство управления временем» — своеобразная вариация на основе знаменитой «Книги перемен». Автор предлагает не только новый перевод легендарного текста, но и собственный анализ китайской философской системы.

Бронислав Виногродский — китаевед, переводчик древних текстов, писатель. Его трехтомник «Искусство управления временем» — своеобразная вариация на основе знаменитой «Книги перемен». Автор предлагает не только новый перевод легендарного текста, но и собственный анализ китайской философской системы.

Время и место встречи: Санкт-Петербург, магазин «Буквоед», Невский пр., 46. Начало в 19:00. Вход свободный.

Встреча «100 книг, которые»

На встрече лингвист, историк и профессиональный читатель Сергей Полотовский поговорит о гипотетическом списке книг, без которых если и можно прожить, то совсем не так чудесно, как с ними. Гости встречи обсудят предложенные произведения и то, как их чтение может улучшить нашу жизнь.

На встрече лингвист, историк и профессиональный читатель Сергей Полотовский поговорит о гипотетическом списке книг, без которых если и можно прожить, то совсем не так чудесно, как с ними. Гости встречи обсудят предложенные произведения и то, как их чтение может улучшить нашу жизнь.

Время и место встречи: Санкт-Петербург, Интеллектуальный кластер «Игры разума», ул., Достоевского, 19/21, литера «Б». Начало в 19:40. Билеты доступны на платформе TimePad.

3 МАРТА

Презентация романа Германа Садулаева «Иван Ауслендер»

Главный герой нового романа Германа Садулаева — университетский преподаватель мертвых языков, которого ждет непростой, но привычный для русской литературы поиск себя и своего пути в мире. Эта книга — одновременно саркастичный и глубокий палп-фикшн от автора, названного стенд-ап комиком от литературы, финалиста премий «Русский Букер» и «Национальный бестселлер».

Главный герой нового романа Германа Садулаева — университетский преподаватель мертвых языков, которого ждет непростой, но привычный для русской литературы поиск себя и своего пути в мире. Эта книга — одновременно саркастичный и глубокий палп-фикшн от автора, названного стенд-ап комиком от литературы, финалиста премий «Русский Букер» и «Национальный бестселлер».

Время и место встречи: Санкт-Петербург, магазин «Буквоед», Невский пр., 46. Начало в 19:00. Вход свободный.

Литературная дискуссия «Георгий Иванов. Распад атома»

«Распад атома» — одно из самых противоречивых произведений эмигрантской литературы. По иронии судьбы, эта книга вышла в том же месте и в тот же год, что и не менее сложный и противоречивый роман Сартра «Тошнота». Участники встречи попытаются найти параллели между двумя произведениями и поговорят о культурном фоне, сопровождающем историю их создания. Ведущая — аспирант Литературного института Татьяна Климова.

«Распад атома» — одно из самых противоречивых произведений эмигрантской литературы. По иронии судьбы, эта книга вышла в том же месте и в тот же год, что и не менее сложный и противоречивый роман Сартра «Тошнота». Участники встречи попытаются найти параллели между двумя произведениями и поговорят о культурном фоне, сопровождающем историю их создания. Ведущая — аспирант Литературного института Татьяна Климова.

Время и место встречи: Москва, «Культурный центр ЗИЛ», ул. Восточная, 4/1. Начало в 20:00. Необходима регистрация.

4 МАРТА

Лекция Геннадия Тростянецкого «Поэзия и режиссер»

Шедевры классической поэзии уже много сотен лет становятся основой для спектаклей. Но как быть со столь разнообразной по форме поэзией современности? Какими средствами переноса поэтического произведения на сцену располагает постановщик? Об этом и многом другом расскажет театральный режиссер и педагог Геннадий Тростянецкий.

Шедевры классической поэзии уже много сотен лет становятся основой для спектаклей. Но как быть со столь разнообразной по форме поэзией современности? Какими средствами переноса поэтического произведения на сцену располагает постановщик? Об этом и многом другом расскажет театральный режиссер и педагог Геннадий Тростянецкий.

Время и место встречи: Санкт-Петербург, библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Литейный пр., 19. Начало в 16:00. Вход по пригласительным билетам (доступны по абонементу).

Презентация альманаха «Среда»

Альманах «Среда» — свободное международное издание, публикующее стихи, малую прозу, переводы и критические статьи. Среди авторов — Андрей Тавров, Сергей Бирюков, Всеволод Некрасов. Новый номер альманаха представят редакторы-составители Владимир Пряхин, Николай Милешкин и куратор Ольга Логош.

Альманах «Среда» — свободное международное издание, публикующее стихи, малую прозу, переводы и критические статьи. Среди авторов — Андрей Тавров, Сергей Бирюков, Всеволод Некрасов. Новый номер альманаха представят редакторы-составители Владимир Пряхин, Николай Милешкин и куратор Ольга Логош.

Время и место встречи: Санкт-Петербург, библиотека им. В.В. Маяковского, наб. р. Фонтанки, 46. Начало в 16:00. Вход свободный.

6 МАРТА

Лекция «Скрытые смыслы в повестях и рассказах Сэлинджера»

Филолог Арсений Дежуров расскажет о смешении реализма и постмодернизма в творчестве Сэлинджера, вопросах перевода и литературоведческого анализа его книг. Будут рассмотрены произведения из сборника «Девять рассказов», в том числе загадочный рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» и текст о десятилетнем вундеркинде «Тэдди».

Филолог Арсений Дежуров расскажет о смешении реализма и постмодернизма в творчестве Сэлинджера, вопросах перевода и литературоведческого анализа его книг. Будут рассмотрены произведения из сборника «Девять рассказов», в том числе загадочный рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» и текст о десятилетнем вундеркинде «Тэдди».

Время и место встречи: Москва, «Культурный центр ЗИЛ», ул. Восточная, 4/1. Начало в 19:30. Необходима регистрация.

9 МАРТА

Презентация книги Ника Перумова «Молли Блэкуотер. Остров Крови»

Фантаст Ник Перумов представит вниманию читателей заключительную книгу цикла о рыжеволосой девочке Молли Блэкуотер. Роман написан в жанре стимпанк, и его действие происходит в мире смешавшихся стран и эпох — такой эксперимент стал настоящим событием в жанре фантастики. На встрече автор расскажет о заключительной части книги и о грядущих жанровых экспериментах.

Фантаст Ник Перумов представит вниманию читателей заключительную книгу цикла о рыжеволосой девочке Молли Блэкуотер. Роман написан в жанре стимпанк, и его действие происходит в мире смешавшихся стран и эпох — такой эксперимент стал настоящим событием в жанре фантастики. На встрече автор расскажет о заключительной части книги и о грядущих жанровых экспериментах.

Время и место встречи: Санкт-Петербург, магазин «Буквоед», Невский пр., 46. Начало в 19:00. Вход свободный.

Встреча «Космос Боба Дилана» с Александром Кушниром

Присуждение Нобелевской премии кантри-певцу Бобу Дилану стало мировой сенсацией. Журналист и продюсер Александр Кушнир поможет разобраться в творческой и личной биографии звезды и понять феномен необыкновенно долгой популярности музыканта. Кроме того, в лектории «Pioner talks» будет подготовлена поп-арт выставка коллекции Александра Кушнира: редких пластинок, плакатов, биографических изданий, связанных с личностью Дилана.

Присуждение Нобелевской премии кантри-певцу Бобу Дилану стало мировой сенсацией. Журналист и продюсер Александр Кушнир поможет разобраться в творческой и личной биографии звезды и понять феномен необыкновенно долгой популярности музыканта. Кроме того, в лектории «Pioner talks» будет подготовлена поп-арт выставка коллекции Александра Кушнира: редких пластинок, плакатов, биографических изданий, связанных с личностью Дилана.

Время и место встречи: Москва, кинотеатр «Пионер», Кутузовский пр., 21. Начало в 19:30. Регистрация доступна на платформе TimePad.

10 МАРТА

Лекция Бориса Аверина «Облака в русской прозе»

Известный филолог, профессор СПбГУ Борис Аверин расскажет о закономерностях появления «облачной» символики в классической и современной русской прозе. Облако встречается в знаменитых строках Пушкина и Лермонтова, в мистических текстах Гоголя, оно становится важной частью философии Льва Толстого и метафорой изменчивости жизни у Бунина. Встреча проводится в рамках цикла лекций «Атлас облаков: облака в книгах и жизни».

Известный филолог, профессор СПбГУ Борис Аверин расскажет о закономерностях появления «облачной» символики в классической и современной русской прозе. Облако встречается в знаменитых строках Пушкина и Лермонтова, в мистических текстах Гоголя, оно становится важной частью философии Льва Толстого и метафорой изменчивости жизни у Бунина. Встреча проводится в рамках цикла лекций «Атлас облаков: облака в книгах и жизни».

Время и место встречи: Санкт-Петербург, Новая сцена Александринского театра, наб. р. Фонтанки, 49А. Начало в 19:30. Билеты доступны на сайте театра.

Литературная дискуссия «Анатолий Мариенгоф. Циники»

Главные герои романа Мариенгофа — интеллигентные, влюбленные друг в друга и совершенно растерянные люди, вынужденные найти способ выжить в России 1920-х. Этим способом становится нарастающий внешний и внутренний цинизм, в котором в конце концов и утонут герои. Участники встречи обсудят литературный и исторический контекст произведения, названного Иосифом Бродским лучшим русским романом.

Главные герои романа Мариенгофа — интеллигентные, влюбленные друг в друга и совершенно растерянные люди, вынужденные найти способ выжить в России 1920-х. Этим способом становится нарастающий внешний и внутренний цинизм, в котором в конце концов и утонут герои. Участники встречи обсудят литературный и исторический контекст произведения, названного Иосифом Бродским лучшим русским романом.

Время и место встречи: Москва, «Культурный центр ЗИЛ», ул. Восточная, 4/1. Начало в 20:00. Необходима регистрация.

Людмила Улицкая. «Литература про меня»

«Литература про меня» — проект лектория «Прямая речь», в котором поэт и писатель Дмитрий Быков беседует с известными людьми о книгах, так или иначе повлиявших на их личность. Гостья очередной встречи — писательницаЛюдмила Улицкая, автор знаменитого романа «Казус Кукоцкого», лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга».

«Литература про меня» — проект лектория «Прямая речь», в котором поэт и писатель Дмитрий Быков беседует с известными людьми о книгах, так или иначе повлиявших на их личность. Гостья очередной встречи — писательницаЛюдмила Улицкая, автор знаменитого романа «Казус Кукоцкого», лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга».

Время и место встречи: Москва, лекторий «Прямая речь», Ермолаевский пер., 25. Начало в 19:30. Билеты доступны на сайте лектория.

11 МАРТА

Лекция Бориса Аверина «Блок: взлеты и падения»

Тема очередной лекции из цикла «Биографии писателей: terra incognita» — личная жизнь Александра Блока, его юношеская любовь к Ксении Садовской и зрелая — к Любови Менделеевой, осмысление этих сложных отношений в поэзии автора. Известный филолог Борис Аверин сделает попытку пересмотреть привычные представления о соотношении любви и любовной лирики поэта.

Тема очередной лекции из цикла «Биографии писателей: terra incognita» — личная жизнь Александра Блока, его юношеская любовь к Ксении Садовской и зрелая — к Любови Менделеевой, осмысление этих сложных отношений в поэзии автора. Известный филолог Борис Аверин сделает попытку пересмотреть привычные представления о соотношении любви и любовной лирики поэта.

Время и место встречи: Санкт-Петербург, ТРЦ «ОхтаМолл», 2 этаж, ул. Якорная, 5А. Начало в 17:30. Билеты доступны на платформе TimePad.

14 МАРТА

Презентация книги Андрея Дмитриева «Эдуард Лимонов» в серии «ЖЗЛ»

Эдуард Лимонов — один из самых противоречивых и одновременно популярных деятелей современности. Давний соратник Лимонова Андрей Дмитриев (литературный псевдоним — Балканский) представит свою книгу — портрет на фоне российской действительности девяностых, нулевых и десятых годов.

Эдуард Лимонов — один из самых противоречивых и одновременно популярных деятелей современности. Давний соратник Лимонова Андрей Дмитриев (литературный псевдоним — Балканский) представит свою книгу — портрет на фоне российской действительности девяностых, нулевых и десятых годов.

Время и место встречи: Санкт-Петербург, магазин «Буквоед», Лиговский пр., 10/118. Начало в 19:00. Вход свободный.

Встреча с Михаилом Ясновым «Путешествие в Чудетство»

В рамках нового цикла «Как говорить с детьми о поэзии» пройдет встреча с детским писателем, поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым. Гость расскажет о современной литературе для школьников и подростков, о том, как приучать к чтению, как общаться с детьми при помощи поэзии и о важной связи чтения и подростковой психологии.

В рамках нового цикла «Как говорить с детьми о поэзии» пройдет встреча с детским писателем, поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым. Гость расскажет о современной литературе для школьников и подростков, о том, как приучать к чтению, как общаться с детьми при помощи поэзии и о важной связи чтения и подростковой психологии.

Время и место встречи: Санкт-Петербург, книжный магазин «Порядок слов», наб. р. Фонтанки, 15. Начало в 13:30. Вход свободный.

Творческий вечер Олеси Николаевой

Олеся Николаева — знаменитый поэт, прозаик и эссеист, лауреат премии «Поэт». Центральные темы творчества автора — жизнь церкви и аспекты христианского мировоззрения. На встрече она ответит на вопросы читателей, прочтет стихи и расскажет о новом сборнике рассказов «Себе назло».

Олеся Николаева — знаменитый поэт, прозаик и эссеист, лауреат премии «Поэт». Центральные темы творчества автора — жизнь церкви и аспекты христианского мировоззрения. На встрече она ответит на вопросы читателей, прочтет стихи и расскажет о новом сборнике рассказов «Себе назло».

Время и место встречи: Москва, Дом-музей М.Ю. Лермонтова, ул. Малая Молчановка, 2. Начало в 18:00. Стоимость билета — 300 рублей.

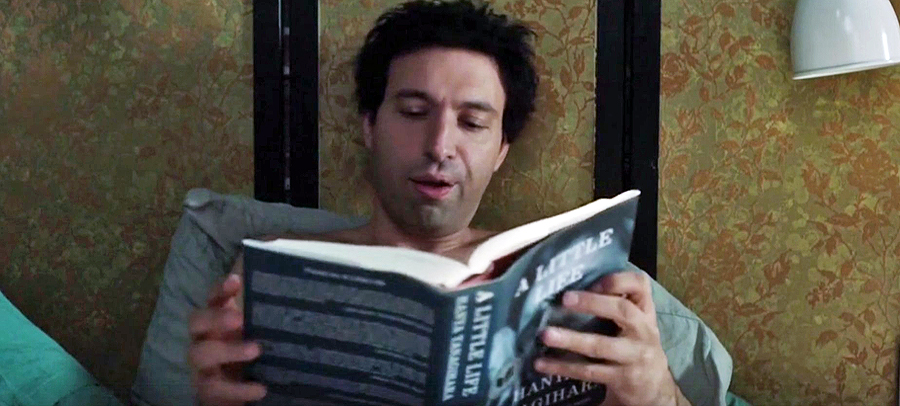

Иллюстрация на обложке дайджеста: Amanda Hall, The Fantastic Jungles of Henri Rousseau