Глава из экономического бестселлера Нассима Талеба «Черный лебедь»

Тысяча и один день, или Как не быть лохом

Не ожидали? — Хитрые методы извлечения уроков из будущего. — Секст всегда впереди. — Главное — не быть лохом. — Давайте переедем в Среднестан, если удастся его найти

Вернемся к проблеме Черного лебедя в ее изначальном виде.

Представьте себе человека, облеченного властью и чином и функционирующего в структурах, где чин имеет вес, — например, в правительственном учреждении или в большой

корпорации. Это может быть многословный политический

комментатор «Фокс ньюс», торчащий у вас перед глазами

в тренажерном зале (где невозможно не смотреть на экран),

председатель компании, разглагольствующий о нашем «блестящем будущем», платонизирующий врач, который категорически отрицает ценность материнского молока (потому что

лично он ничего особенного в нем не видит), или профессор

Гарвардской бизнес-школы, который не смеется вашим шуткам. Он принимает свою образованность слишком уж всерьез.

И, предположим, в один прекрасный день, в момент отдохновения, какой-нибудь проказник потихоньку сунет ему

в нос перышко. Как его гордая напыщенность перенесет подобный сюрприз? Как шок от столкновения с чем-то совершенно неожиданным и непонятным повлияет на его важный

вид? В то краткое мгновение, пока он еще не успеет взять

себя в руки, вы увидите на его лице смятение.

Я должен признаться, что очень полюбил эту невинную

шутку в то первое лето, что провел в детском лагере. Если

вставить перышко в ноздрю спящего товарища, он испытает приступ внезапной паники. Я посвятил порядочную

часть своего детства изобретению вариаций этой шалости:

вместо тонкого перышка можно скатать в тонкую длинную

«палочку» кусочек ткани. Я достаточно попрактиковался на

младшем брате. Еще одна эффектная шалость — это бросить

кубик льда за шиворот человеку, когда он меньше всего этого

ожидает, например во время официального приема. В юношеском возрасте мне, к сожалению, пришлось от таких шуток отказаться, но я невольно вспоминаю о них каждый раз,

когда мне приходится помирать от скуки в компании жутко

серьезных бизнесменов (в темных костюмах и со стереотипным мышлением), которые теоретизируют, что-то растолковывают или рассуждают о случайностях, пересыпая свою

речь множеством «так как». Я выбираю одного из них и мысленно представляю, как у него по спине соскальзывает кубик

льда — или мышь, что менее стильно, но более живописно,

особенно если жертва боится щекотки и носит галстук, который блокирует грызуну путь к отступлению1.

Проказы бывают милосердными. Я помню, что в дни своей

трейдерской юности, когда мне было лет двадцать пять и деньги стали доставаться легко, я любил ездить на такси и, если

водитель знал по-английски всего несколько слов и выглядел

совсем понуро, давал ему сто долларов на чай, просто чтобы

он удивился, а я бы порадовался его изумлению. Я смотрел,

как он разворачивает купюру и смотрит на нее с некоторым

недоумением (миллион долларов сработал бы лучше, но мне

это было не по карману). Заодно я ставил простой гедонистический опыт: приятно расцветить человеку целый день

жизни таким пустяком, как сотня долларов. В конце концов

я прекратил этим баловаться; все мы становимся скупыми

и расчетливыми по мере того, как наше состояние растет

и мы начинаем относиться к деньгам все серьезнее.

Мне не нужно, чтобы судьба меня развлекала чем-то сногсшибательным: обыденная реальность довольно часто заставляет людей пересматривать прежние взгляды, и порой

это выглядит весьма захватывающе. В сущности, процесс

накопления знаний основывается на том, что традиционные

представления и признанные научные теории разносятся

в пух и прах при помощи новых, противоречащих здравому

смыслу фактов, либо в микромасштабе (любое научное открытие — это попытка породить Черного микролебедя), либо

в масштабе покрупнее (как в случае с относительностью по

Пуанкаре и Эйнштейну). Ученые часто смеются над своими

предшественниками, но немногие понимают, что кто-то посмеется над их теориями в (до обидного близком) будущем. В данном случае мы с моими читателями смеемся над нынешним состоянием общественных наук. Надутые профессора

не предвидят, что их концепции скоро будут радикально пересмотрены — стало быть, можно не сомневаться: их ждет

большой сюрприз.

ЧЕМУ МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ У ИНДЮШКИ

Суперфилософ Бертран Рассел использует крайне злой вариант моей шалости в своей иллюстрации того, что люди его

профессии называют Проблемой Индукции, или Проблемой

Индуктивного Знания (большие буквы — потому что дело

нешуточное), которая, бесспорно, является матерью всех

жизненных проблем. Как можно логическим путем прийти

от конкретных примеров к общим выводам? Насколько мы

знаем то, что знаем? Откуда нам взять уверенность, что наших наблюдений за объектами и событиями достаточно для

того, чтобы домыслить их прочие свойства? В любом знании,

почерпнутом из наблюдений, таятся ловушки.

Представьте себе индюшку, которую кормят каждый день.

Каждый день кормежки будет укреплять птицу в убеждении,

что в жизни существует общее правило: каждый день дружелюбные представители рода человеческого, «заботящиеся

о ее благе», как сказал бы политик, насыпают в кормушку

зерно. Накануне Дня благодарения с индюшкой произойдет

нечто неожиданное. Это нечто повлечет за собой пересмотр

убеждений2.

Оставшаяся часть главы будет посвящена проблеме Черного лебедя в ее исходной форме: как мы можем предсказывать будущее, основываясь на знании прошлого; или более

обобщенно: как мы можем определить свойства (бесконечного) непознанного на основании (конечного) познанного?

Подумайте еще раз про кормежку: что индюшка может

узнать о своей завтрашней судьбе исходя из вчерашних событий? Возможно, немало, но, бесспорно, чуть меньше, чем

ей кажется, и именно в этом «чуть меньше» — вся загвоздка.

Ситуация с индюшкой обобщается так: та рука, что вас кормит, может впоследствии свернуть вам шею. Вспомните

об интегрировавшихся в Германии 1930-х годов евреях или

о том, как население Ливана (о чем я рассказывал в главе 1)

дало себя убаюкать видимостью всеобщего дружелюбия и

терпимости.

Сделаем шажок вперед и рассмотрим самый злостный аспект индукции: ретроспективное обучение. Представьте

себе, что опыт индюшки имеет не нулевую, а отрицательную ценность. Она строила свои заключения на наблюдениях, как нам всем рекомендуют (в конце концов, это

и считается научным методом). Ее уверенность возрастала

по мере того, как увеличивалось число дружеских угощений, и ее чувство безопасности тоже росло — хотя судный

день неотвратимо приближался. Как ни странно, чувство

безопасности и риск достигли максимума одновременно!

Но проблема гораздо шире; она касается природы эмпирического знания как такового. Что-то функционировало

в прошлом, пока… пока неожиданно не перестало, и то, что

мы узнали из этого прошлого, оказывается в лучшем случае

несущественным или ложным, в худшем — опасно дезориентирующим.

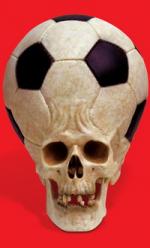

На рисунке 1 представлен прототипический случай проблемы индукции в том виде, в каком она встречается в реальной жизни. Вы наблюдаете за поведением гипотетической

переменной тысячу дней. Это может быть что угодно (с небольшими видоизменениями): продажи книги, артериальное

давление, преступления, ваш доход, акции компании, проценты по кредиту, количество воскресных прихожан в конкретном приходе Греческой православной церкви. Далее, на

основании только накопленных данных вы делаете какие-то

выводы о тенденциях и прогноз на следующую тысячу дней,

а то и на пять тысяч. На тысяча первый день — бабах! — происходит существенный перелом, никак не подготовленный

событиями прошлого.

Рисунок 1. Индюшка до и после Дня благодарения. История процесса на протяжении

более чем тысячи дней ничего не говорит о том, что произойдет дальше.

Это наивное прогнозирование будущего по образу прошедшего может относиться к чему угодно.

Подумайте о том, какой неожиданностью оказалась Первая мировая война. После наполеоновских конфликтов мир

так долго находился в состоянии мира, что любой наблюдатель был готов поверить в неактуальность крупных деструктивных конфликтов. Но — какой сюрприз! — следующий

конфликт оказался самым смертоносным (на тот момент) за

всю историю человечества.

Обратите внимание, что после события вы начинаете

предсказывать возможность других катаклизмов в той же области, из которой только что вылетел Черный лебедь, но не в других областях. После краха фондового рынка в 1987 году

половина американских трейдеров с ужасом ожидала приближения каждого следующего октября, не принимая во внимание, что у первого кризиса предшественника не было. Мы

слишком склонны беспокоиться постфактум. То, что наивное

наблюдение в прошлом мы принимаем за нечто окончательное и показательное для будущего, — это единственная причина нашей неспособности понять Черного лебедя.

Дилетанту-начетчику — то есть одному из тех писателей

и ученых, которые нашпиговывают свои работы цитатами из

разных покойных авторитетов, — кажется, что «каковы предпосылки, таковы и следствия» (как писал Гоббс). Верящим

в безусловную полезность прошлого опыта полезно будет

ознакомиться с ужасно мудрым высказыванием, якобы принадлежащим одному известному морскому волку:

За всю свою профессиональную жизнь я ни разу не попадал ни в какую хоть сколько-нибудь серьезную аварию. За все свои годы на море я видел только одно судно, терпящее бедствие. Я никогда не видел крушения, не переживал крушения, не оказывался в ситуации, которая грозила катастрофой. Э. Дж. Смит, капитан «Титаника», 1907 г.

В 1912 году судно капитана Смита потерпело самое знаменитое кораблекрушение в истории человечества3.

Наука быть скучным

Или вот представьте председателя банка, чье учреждение

получает стабильную прибыль, а потом разом рушится под

ударом судьбы. Традиционные приметы банкира-процентщика — тяжелый зад, чисто выбритый подбородок и самая неброская и скучная одежда — темный костюм, белая рубашка

и красный галстук. Да, для выдачи кредитов банки нанимают

скучных людей и обучают их еще большей скучности. Но это

только видимость. Они выглядят консервативно только потому, что банки-кредиторы лопаются лишь в редких, очень

редких случаях. Невозможно оценить эффективность их кредитной деятельности, наблюдая за ней в течение дня, недели,

месяца — даже столетия! Летом 1982 года крупные американские банки потеряли почти все свои накопления (в совокупности), почти всё, что они заработали за историю американского банковского дела, — всё. Они давали кредиты странам

Южной и Центральной Америки, которые одновременно

объявили дефолт — «событие из ряда вон». Понадобилось

одно лето, чтобы понять, что это был бизнес лохов, строивших свое благосостояние на весьма рискованной игре. А до

тех пор банкиры убеждали всех — включая самих себя, — что они страшно «консервативны». Они не консервативны — просто очень здорово научились себя обманывать, закрывая

глаза на возможность гигантских, катастрофических потерь.

Более того, этот фарс повторился спустя десятилетие, когда

«рискоустойчивые» крупные банки снова оказались в финансовой западне — и многие обанкротились — после краха

рынка недвижимости в начале 1990-х. В итоге загнувшаяся

индустрия сбережений и кредитов потребовала от налогоплательщиков вливания в объеме более полутриллиона долларов, и Федеральный резервный банк оживил ее за наш счет. Когда банкиры получают прибыль, они сами ею пользуются;

когда им приходится туго, мы платим по их счетам.

Сразу после Уортона я пошел работать в «Банкерс Траст»

(уже почивший в бозе). Тамошние члены совета директоров,

быстро забыв уроки 1982 года, распространяли отчеты о результатах каждого квартала, где разъясняли, какие они все

умные, продуктивные, консервативные (и интересные). Было

ясно, что их доходы — это деньги, взятые взаймы у судьбы,

которая потребует выплаты в какой-то никому не ведомый

момент. Пожалуйста, рискуйте себе на здоровье, только ради

бога, не называйте себя консерваторами и не задирайте нос

перед представителями более надежных профессий.

Еще одно недавнее событие — почти мгновенное банкротство в 1998 году финансово-инвестиционной компании

(хедж-фонда) «Лонг-Терм Кэпитал Менеджмент» (ЛТКМ),

применявшей методику экспертизы рисков, разработанную

двумя «нобелевскими экономистами», которые стяжали себе

репутацию «гениев», а фактически исходили в своих расчетах

из все тех же пресловутых «гауссовых кривых», убеждая себя,

что это великая наука, и тем самым превращая все финансовое учреждение в лавочку лохов. Один из грандиознейших

трейдинговых крахов в истории произошел почти молниеносно, без всяких предупредительных сигналов (подробнее — гораздо подробнее — об этом будет рассказано в главе 17) 4.

Черный лебедь и относительность знания

С точки зрения индюшки отсутствие кормежки в тысяча первый день — это Черный лебедь. Но не с точки зрения мясника: он ожидал того, что произошло. Отсюда вывод: Черный

лебедь — это проблема лоха. Иными словами, ее наличие зависит от ваших ожиданий. Вам понятно, что вы можете истребить Черного лебедя с помощью науки (если это вам по

силам) или широкого взгляда на вещи. Конечно, при помощи

науки Черного лебедя можно и создать (как удалось ребятам

из ЛТКМ): достаточно уверить всех, что Черный лебедь им

не грозит — вот так наука превращает разумных граждан в

лохов.

Заметьте, что эти поворотные события не обязательно

происходят мгновенно. Некоторые из исторических сдвигов,

которые я упомянул в главе 1, продолжались десятилетиями,

как, например, изобретение компьютеров, оказавших огромное влияние на общество, но вторгавшихся в нашу жизнь

постепенно и незаметно. Некоторые Черные лебеди являются следствием продвижения мелкими шажками в одном

направлении — так воздействуют книги, которые год за годом продаются в больших количествах, не попадая в списки

бестселлеров, или технологии, которые медленно, но верно

забирают нас в плен. Происходящее следует рассматривать

в относительном, а не в абсолютном временном измерении:

землетрясения продолжаются считаные минуты, трагедия

11 сентября продолжалась несколько часов, но исторические

перемены и технологические перевороты — это такие Черные лебеди, которые могут занимать десятилетия. Как правило, «добрые» Черные лебеди действуют исподволь, а «злые»

как громом поражают, ведь разрушать — не строить. (Во

время ливанской войны дом моих родителей в Амиуне и дом деда в соседней деревне были уничтожены за несколько часов

врагами деда, контролировавшими эту область. Чтобы их отстроить, потребовалось в семь тысяч раз больше времени — два года.)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ

Проблема индюшки (иными словами, «проблема индукции») — это очень старая проблема, но почему-то ваш знакомый преподаватель философии, скорее всего, называет ее

«проблемой Юма».

Нашего брата скептика и эмпирика принято считать народом мрачным, параноидальным и в личной жизни неустроенным, чему исторический (и мой личный) опыт явно противоречит. Подобно многим из тех скептиков, с которыми я вожу

дружбу, Юм был бонвиван и весельчак, стремился к литературной славе, светскому обществу и приятной беседе. В жизни

его случались анекдотические происшествия. Однажды он

провалился в яму с водой возле дома, который строил в Эдинбурге. Поскольку среди соседей он слыл безбожником, случившаяся там женщина отказалась его вытаскивать, пока он

не прочтет «Отче наш» и «Верую». Будучи человеком практичным, он прочел молитвы, но только после того, как язвительно вопросил ее: «Разве христиане не обязаны помогать

своим недругам?» Юм выглядел непривлекательно. «У него

был тот сосредоточенный взгляд погруженного в думу мыслителя, который поверхностные наблюдатели так часто принимают за безумный», — пишет его биограф.

Как ни странно, современники больше знали Юма не

по тем произведениям, которые теперь связываются с его именем, — он разбогател и прославился, написав сверхпопулярную историю Англии. По иронии судьбы, при жизни

Юма его знаменитые философские труды «падали мертворожденными с печатных станков», а те, что составляли его

тогдашнюю славу, теперь непросто найти. Ясностью своих

рассуждений Юм посрамляет почти всех современных мыслителей, и уж подавно всю немецкую философскую школу. В отличие от Канта, Фихте, Шопенгауэра и Гегеля, Юм — такой мыслитель, которого иногда читают те, кто ссылается

на него.

Я часто слышу, как, говоря о проблеме индукции, упоминают «проблему Юма», но проблема эта старая, много старше

забавного шотландца, возможно, такая же старая, как сама

философия, как разговоры в тени оливковых рощ. Давайте

отправимся в прошлое, ведь древние сформулировали ее с не

меньшей точностью.

Секст (увы) Эмпирик

Яростный антиакадемик, борец с догмой, Секст Эмпирик

жил и творил почти за полтора тысячелетия до Юма. Он в высшей степени точно сформулировал проблему индюшки.

Нам известно о нем очень мало. Мы даже не знаем, был ли

он философом или скорее переписчиком философских трудов

тех авторов, чьи имена до нас не дошли. Предположительно

он жил в Александрии во II веке нашей эры. Он принадлежал к так называемой «эмпирической» школе медицины,

так как ее приверженцы сомневались в теориях и в причинно-следственных связях и основывали свое лечение на

практике и прецедентах — хотя и им старались не доверять

слепо. Более того, они считали, что по одной анатомии нельзя судить о функциях. Самый знаменитый представитель эмпириче ской школы, Менодот из Никомедии, соединивший

эмпиризм с философским скептицизмом, «позиционировал»

медицину как искусство, а не как науку и отделял практику

от догматической системы. Именно как лечащий врач Секст

заслужил себе прозвище Эмпирик.

Секст представлял и излагал идеи скептиков школы Пиррона, которые проповедовали некую форму интеллектуальной терапии, являющейся результатом отказа от всякой

уверенности. Вам кажется, что вас ждет несчастье? Не беспокойтесь. Кто знает, может, оно обернется для вас благом.

Сомнение в результате позволит вам сохранить спокойствие.

Пирроновы скептики были законопослушными гражданами,

которые соблюдали обычаи и традиции, но учились постоянно во всем сомневаться и таким образом достигать состояния полной уравновешенности. Но, несмотря на консерватизм в привычках, они яростно сражались против любой

догмы.

Среди сохранившихся работ Секста — диатриба с прекрасным названием «Adversos Mathematicos» («Против математиков»), которое иногда переводится «Против ученых».

Значительная ее часть могла бы быть написана в прошлую

среду!

Чем Секст особенно для меня интересен, так это редкостным умением соединять в своей врачебной практике философию и принятие решений. Он был человеком действия,

поэтому ученые-академики его не жалуют. Методы эмпирической медицины, базирующиеся на вроде бы бессмысленных пробах и ошибках, будут крайне важны для подтверждения моих мыслей о планировании и прогнозировании, о том,

как использовать Черного лебедя к своей выгоде.

В 1998 году, когда я ушел в свободное плавание, я назвал

свою исследовательскую лабораторию и трейдерскую фирму «Эмпирика» — не из тех же «догмоборческих» соображений,

но в знак печального напоминания о том, что медицине потребовалось, по крайней мере, еще четырнадцать столетий

после расцвета эмпирической школы, чтобы наконец измениться: отринуть догму, усомниться в теориях, проникнуться

скепсисом и положиться на опыт! Каков же урок? Осознание

проблемы мало что значит — особенно если в деле замешаны

чьи-то особые интересы.

Альгазель

Третий крупный мыслитель, который занимался этой проблемой, — это арабоязычный скептик XI века Аль-Газали,

в латинской традиции Альгазель. Ученых-догматиков он

называл «габи», буквально «придурки», что по-арабски звучит забавнее, чем «идиот», и выразительнее, чем «мракобес». Альгазель написал собственный трактат «Против ученых», диатрибу под названием «Тахафут аль-фаласифа», что

я перевожу как «Некомпетентность философии». Она была

направлена против школы под названием «фаласифа» — арабская интеллектуальная среда была прямой наследницей классической философии, которую арабы смогли

примирить с исламом при помощи рационалистической

аргументации.

Нападки Альгазеля на «научное» знание положили начало дебатам с Аверроэсом, средневековым философом, который превзошел всех средневековых мыслителей в своем

влиянии (на иудеев и христиан, но не на мусульман). Спор

между Альгазелем и Аверроэсом был, к сожалению, выигран обоими. Впоследствии многие арабские религиозные

мыслители переняли и безмерно раздули скептицизм Альгазеля в отношении научного метода, предоставив Богу заботу о причинах и следствиях (что было явным искажением

идеи Альгазеля). Запад же принял рационализм Аверроэса,

построенный на фундаменте Аристотеля. Его развили Фома

Аквинский и еврейские философы, которые долго называли

себя аверроистами. Многие мыслители приписывают колоссальному авторитету Альгазеля то, что арабы впоследствии

отказались от научного подхода. В конце концов Альгазель

возжег пламя суфийского мистицизма, приверженцы которого, стремясь к интимному общению с Богом, отрешаются

от всего мирского. В основе этого — проблема Черного лебедя.

Скептик, друг религии

Если античные скептики превозносили просвещенное невежество как первый шаг к честному познанию истины, то

средневековые скептики, и мусульманские и христианские,

использовали скептицизм как инструмент для неприятия

того, что мы сегодня называем наукой. Вера в серьезность

проблемы Черного лебедя, беспокойство по поводу индукции и скептицизм заставляют более благосклонно взглянуть

на некоторые религиозные аргументы, хотя и в очищенной

от клерикальной шелухи, теистической форме. Идея опоры

на веру, а не на разум известна как фидеизм. Одним словом, существует религиозное направление «чернолебяжьего» скептицизма, лучше всего представленное французским

протестантом Пьером Байлем — эрудитом, философом и теологом, — который был сослан в Голландию, где образовал

философский кружок, близкий к Пирроновым скептикам.

Труды Байля оказали значительное влияние на Юма, открыв

последнему античный скептицизм — до такой степени, что

некоторые идеи Юм воспринял через Байля. Книга Байля «Dictionnaire historique et critique» была самым читаемым

научным трудом XVIII века, но, подобно большинству моих

французских кумиров (таких, как Фредерик Бастиа), Байль

не числится в нынешнем французском пантеоне, и его сочинения почти невозможно найти во французском оригинале.

То же относится к альгазелисту XIV века Николаю Отрекурскому.

Мало кто знает, что самым полным собранием идей

скептицизма остается труд всесильного католического

епископа, старейшего члена Французской академии.

Пьер-Даниэль Юэ написал свой «Философский трактат

о слабости человеческого ума» в 1690 году. Это удивительная книга, не оставляющая камня на камне от догм и подвергающая сомнению верность человеческого восприятия. Юэ выдвигает весьма серьезные аргументы против

связи причин и следствий — в частности, он утверждает,

что у каждого события может быть бесконечное число вероятных причин.

И Юэ и Байль были эрудитами и провели свою жизнь над

книгами. Юэ, доживший до девяноста с лишним лет, держал

слугу, который следовал за ним с книгой и читал ему вслух во

время трапез и редких минут отдыха, чтобы не терялось драгоценное время. Он прослыл самым начитанным человеком

эпохи. Позвольте уточнить: эрудиция для меня важна. Она

свидетельствует об искреннем интеллектуальном любопытстве. Она свидетельствует об открытости ума и желании оценивать идеи других людей. Прежде всего эрудит может быть

неудовлетворен своими знаниями, а такая неудовлетворенность — отличная защита от платонизма, от упрощенчества

скороспелого менеджера, от филистерства узкоспециализированного ученого. Скажу больше: ученость без эрудиции

ведет к катастрофам.

Не хочу быть индюшкой

Впрочем, пропаганда философского скептицизма не входит

в число задач этой книги. Хотя осознание проблемы Черного

лебедя и может приводить к отрешенности и крайнему скептицизму, я выбираю противоположное направление. Меня

интересуют дела и истинный эмпиризм. Так что эта книга написана не суфийским мистиком, даже не скептиком в античном или средневековом понимании и даже (как мы еще убедимся) не в философском понимании, но практиком, чья главная цель — не быть лохом в том, что существенно. Точка.

Юм был ярым скептиком у себя в кабинете, но не в повседневной жизни, в которой его идеи не находили применения.

Я же, напротив, проявляю скепсис в том, что непосредственно

касается повседневной жизни. В общем-то моя единственная

забота — как принимать решения, не становясь индюшкой.

За последние двадцать лет мне тысячу раз предлагали такой вопрос: «Как же ты, Талеб, переходишь улицу, если ты так

чувствителен к риску?» или говорили (что еще глупее): «Ты

призываешь нас вообще не рисковать». Я ни в коем случае не

приветствую рискофобию (вы увидите, что сам я предпочитаю рисковать по-крупному). В этой книге я разъясню вам

одно — как избежать перехода улицы с завязанными глазами.

Они хотят жить в Среднестане

Я только что представил проблему Черного лебедя в ее историческом аспекте, заключающуюся в том, что крайне сложно

делать обобщения на основе имеющейся информации, обучаться на опыте, на известном и виденном. Я также перечислил тех, кого считаю самыми значительными историческими

личностями.

Вы видите, что нам очень удобно воображать, будто мы

живем в Среднестане. Почему? Потому что тогда можно не

думать обо всех этих «чернолебяжьих» сюрпризах! Если вы

живете в Среднестане, проблема Черного лебедя либо не существует, либо малозначима.

При таком самовнушении проблема индукции, которой

со времен Секста Эмпирика мучилась философская мысль,

отпадает сама собой. Статистик может плевать на эпистемологию.

Если бы! Мы живем не в Среднестане, поэтому и взгляд

на Черного лебедя должен быть иным. Раз мы не в состоянии

отделаться от проблемы, нам нужно глубже в нее вникнуть.

Это задача не запредельно трудная, и наши усилия могут окупиться сторицей.

Есть и другие моменты, проистекающие из нашего невнимания к Черному лебедю:

а) мы выхватываем сегменты из общей картины увиденного и путем их обобщения делаем выводы о невидимом: это ошибка подтверждения;

б) мы морочим себя историями, которые утоляют нашу платоническую страсть к четким схемам: это искажение нарратива;

в) мы ведем себя так, как будто Черного лебедя не существует: человеческая природа не запрограммирована на Черных лебедей;

г) то, что мы видим, может оказаться не всем, что есть на свете. История прячет от нас Черных лебедей и подсовывает нам ошибочное представление об их вероятности: это проблема скрытых свидетельств;

д) мы «туннелируем»; иными словами, мы сосредоточиваемся на нескольких ясно очерченных зонах неопределенности, на слишком узком круге Черных лебедей (игнорируя тех, о существовании которых не так легко догадаться).

Я раскрою каждый из этих пунктов в последующих пяти главах. Затем, в заключении первой части, я продемонстрирую, как они в конце концов сходятся в одной точке.

1 Мне самому это не грозит, потому что я никогда не надеваю галстуков (кроме как на похороны).

2 У Рассела фигурировала курица; здесь укрупненная североамериканская версия.

3 Заявления, подобные заявлению капитана Смита, так распространены, что это уже

даже не смешно. В сентябре 2006 г. фонд «Амарант», названный по иронии судьбы в честь

цветка-бессмертника, вынужден был закрыться, потеряв около семи миллиардов долларов за несколько дней — самая внушительная потеря в трейдерской практике (еще одна

ирония судьбы: я делил офис с их трейдерами). За несколько дней до катастрофы компания публично заявила, что инвесторам не следует беспокоиться, поскольку у них работает двенадцать риск-менеджеров (то есть людей, которые используют модели прошлого

для предсказания вероятных повторений подобного события). Найми они сто двенадцать

риск-менеджеров, разницы бы не было: фонд все равно бы лопнул. Понятно, что нельзя «наштамповать» больше информации, чем предоставляет прошлое: если купить сто экземпляров «Нью-Йорк таймс», это вряд ли прояснит вам картину будущего. Мы попросту не знаем,

сколько информации содержит прошлое.

4 Трагичность поворотного/маловероятного события проистекает из несоответствия

между временем, уходящим на то, чтобы расплатиться с кем-то, и временем, необходимым

человеку для пребывания в спокойной уверенности, что он не делает ставки против исключительного случая. У людей есть стимул ставить на то, что ничего исключительного не произойдет, или играть с системой, поскольку им ежегодно платят бонус по итогам работы, хотя

принесенная ими прибыль иллюзорна, ведь в один прекрасный день она будет потеряна. На

самом деле трагедия капитализма заключается вот в чем: поскольку размеры доходов не

выводятся из имеющихся данных, владельцев компаний, то есть акционеров, легко обводят

вокруг пальца менеджеры, которые показывают доход и косметическую прибыльность, но

при этом могут подвергать компанию скрытым рискам.