- Андрей Геласимов. Холод. — М.: Эксмо, 2015.

В начале марта в «Эскмо» выходит долгожданный роман Андрея Геласимова «Холод». Вызывающий слоган на обложке «На что ты пойдешь, чтобы выжить в минус 50 без тепла?» готовит читателей к книге-аттракциону: пережить аритмию и кратковременную задержку дыхания действительно удастся, но связано это не только с описаниями катастрофы в Якутске. Куда более пронизывающими оказываются моменты войны и мира главного героя, скандального известного режиссера Филиппова, с насмешливым демоном пустоты.

Временами Филиппову действительно хотелось потерять память. Жизнь его отнюдь не была неказистой, однако вспоминать из нее он любил совсем немногое. Список того, что он оставил бы себе после внезапной и давно желанной амнезии состоял всего из нескольких пунктов. Первые места занимали песни Тома Уэйтса, их он хотел помнить всегда; затем шла сверкавшая на солнце, бешено вращающаяся бутылка водки, со смехом запущенная высоко в воздух рукой лучшего друга, который, в отличие от этой бутылки, несомненно подлежал амнезии; лицо двухлетнего сына, покрытое грубой, почти зеленой коркой от бесконечного диатеза, и его слеза, мгновенно исчезающая в глубоких сухих трещинах на щеках, как будто это не щеки, а склоны, и он не ребенок, а маленький печальный вулкан, и склоны его покрыты застывшей лавой. Напоследок Филиппов оставил бы себе воспоминание о беззаботной толстухе в необъятных черных брюках и дешевой цветастой куртке, которая выскочила однажды пухлым Вельзевулом прямо перед ним из метро, нацепила наушники, закивала и стала отрывисто скандировать: «Девочкой своею ты меня наза-ви, а потом абни-ми, а потом абма-ни». Свои требования она формулировала уверенным сильным голосом и, судя по всему, твердо знала, чего ждет от жизни. Вот, пожалуй, и все, о чем Филиппов хотел помнить. Все остальное можно было легко забыть.

Мечта навсегда избавиться от бесполезного и надоевшего балласта не раз приводила его в игривое настроение, и тогда он просто имитировал утрату памяти, но, даже отчаянно придуриваясь перед своими армейскими командирами, институтскими преподавателями или всесильными продюсерами с федеральных телеканалов, он всегда немного грустил от того, что на самом деле всё помнит. В этих приколах никогда не было особой цели. Скорее, они служили отражением его тоски по несбыточному. Однако на этот раз Филиппов хотел вульгарно извлечь пользу из любимой, практически родной заморочки. И дело было вовсе не в Зинаиде, с которой он совершенно случайно познакомился в Домодедове, и даже не в том, что он по-настоящему грохнулся в обморок в самолете — нет, дело заключалось в том, зачем он летел в свой родной город.

Филиппову было стыдно. Все связанное с этим чувством ушло из его жизни так давно и так основательно, что теперь он совершенно не знал, как себя вести — как, вообще, себя ведут те, кому стыдно, — а потому волновался подобно девственнику накануне свидания с опытной женщиной. Впереди было что-то новое, что-то большое, о чем он мог только догадываться, и теперь он ждал этого нового с любопытством, неуверенностью, и как будто даже хотел встречи с ним. Стыд бодрил его, будоражил, прогонял привычную депрессию и скуку. Филиппову было стыдно за те слова, которые он собирался произнести в лицо последним, наверное, оставшимся у него близким людям — тем, кому он еще не успел окончательно опротиветь. Ему никогда не было стыдно за свои выходки, но сейчас он испытывал стыд за вот такого себя, у которого хватает наглости не только на безоговорочное предательство, но и на то, чтобы, совершив это предательство, явиться к обманутым с бессовестной просьбой о помощи.

Два дня назад в Париже он подписал бумаги на постановку спектакля, придуманного его земляком, партнером и другом. Тот был известным театральным художником и в свое время многое сделал для того, чтобы странный и никому не нужный режиссер из провинции добился успеха не только в Москве, но стал востребован и в Европе. Без его неожиданных, зачастую по-настоящему фантастических идей у Филиппова, скорее всего, ничего бы не вышло, и дальше служебного входа в московских театрах его бы так и не пустили. Буквально за пару лет их внезапный и свежий тандем покорил самые важные сценические площадки, привлекая к себе внимание неизменным аншлагом, скандальными рецензиями и не менее скандальным поведением режиссера. Однако на этот раз французы хотели одного Филиппова — художник у них был свой.

Разумеется, он мог не подписывать с ними контракта, но предложение было таким хорошим, Париж осенью — таким манящим, да еще агент намекнул, что после Парижа, скорее всего, откроется опция с одним из бродвейских театров, что Филиппову, который струсил все это потерять, в конце концов пришлось подписать бумаги. Он так и говорил себе: «Мне пришлось», как будто у него на самом деле не осталось выбора. На Север в свой родной город он теперь летел, чтобы, во-первых, самому объяснить другу, что у него не осталось выбора, а, во-вторых, ему позарез нужны были эскизы спектакля, в которых его друг, насколько он знал, уже успел сформулировать все свои основные и, наверняка, решающие для успеха этой постановки идеи.

В общем, гораздо легче было бы прибегнуть к старому доброму беспамятству и разыграть партию с другом по давно проверенной схеме, прикинувшись опять, что он все забыл, и в процессе как-то сымпровизировать, выкрутиться, чтобы в итоге получить эскизы, но тут, как на грех, подвернулась Зинаида, и Филиппов не удержался. В легкой атлетике, насколько он помнил, это называлось фальстарт. К тому же он пошло хотел узнать, что о нем говорят на родине. Покинув промерзший северный город более десяти лет назад, он еще ни разу туда не возвращался, и потому не знал как там к нему относятся. До нынешнего момента ему на это было просто плевать. В списке того, что подлежало забвению, это место числилось у Филиппова под номером один.

* * *

— Через десять минут наш самолет приступит к снижению. Просьба привести спинки кресел в вертикальное положение, поднять откидные столики и застегнуть ремни безопасности.

Филиппов открыл глаза и покосился на Зинаиду. Та смотрела в спину старушке, прилипшей к иллюминатору. Очевидно бабушка хотела созерцать бескрайние поля облаков не только глазами, но еще плечами и даже кофтой.

— Расчетное время прибытия двенадцать часов, — продолжал голос в динамиках. — Местное время одиннадцать часов двадцать минут. Температура в городе минус сорок один градус.

— Сколько, сколько? — протянул кто-то сзади.

— Ни фига себе, — отозвался другой голос. — В октябре!

Филиппов не помнил наверняка, сколько должно быть градусов у него на родине в конце октября, но точно знал, что не минус сорок. Это была скорее декабрьская погода. Вообще, все эти холода припоминались довольно абстрактно — как детские обиды или приснившийся кому-то другому сон, и даже не сам сон, а то, как его пересказывают. Путаясь и все еще переживая, пытаются передать то, что безотчетно взволновало почти до слез, но из этого ничего не выходит, и все, что рассказывается, совершенно не интересно, не страшно, безжизненно и нелепо. Слова не в силах передать того, что пришло к нам из-за границы слов, — того, что охватывает и порабощает нас в полном безмолвии. Примерно так Филиппов помнил про холод.

За все эти прошедшие годы его тело утратило всякое воспоминание о морозе. Его поверхность больше не ощущала стужу физически, как это было раньше. Его кожа не помнила давления холода, забыла его вес, упругость, плотность, сопротивление. Изнеженная московскими, парижскими и женевскими зимами поверхность Филиппова с трудом припоминала сколько усилий требовалось лишь на то, чтобы просто передвигаться по улице, разрезая собой густой как застывший кисель холод.

Глядя в спину Зинаиде, которая, упрямо на что-то надеясь, продолжала смотреть в спину старушке, Филиппов совершенно непроизвольно и, в общем-то, неожиданно провалился в далекое прошлое. Брезгливо перебирая полезшие из всех самолетных щелей образы и воспоминания, он даже слегка помотал головой, как будто хотел стряхнуть их с себя. До этого момента он был совершенно уверен в том, что они навсегда покинули его, осыпались и скукожились как мерзкая прошлогодняя листва, чавкающая под ногами в мартовском месиве. Но теперь одно только упоминание о настоящем холоде мгновенно пробудило всю эту скучную мразь, и она прилипла к Филиппову, предъявляя свои права, требуя нудной любви к прошлому и внимания.

Глядя в спину розовой Зинаиде, он вдруг увидел себя пятнадцатилетним, бредущим в школу в утренней темноте и в непроницаемом тумане, который на несколько месяцев колючей стекловатой обволакивает зимой город, едва столбик термометра опускается ниже сорока. Одеревеневшая на морозе спортивная сумка из дешевого дерматина постоянно сползает с плеча, норовит свалиться, но поправлять ее нелегко, потому что на пятнадцатилетнем Филиппове огромный армейский тулуп, пошитый или, скорее, построенный в расчете на здоровенного бойца, и щуплый Филиппов едва передвигается в этой конструкции, пиная от скуки ее твердые как фанера, широченные полы. Родные руки в этом сооружении ощущаются как протезы. Или манипуляторы в глубоководном батискафе. Пользоваться ими непросто.

Тулуп раздобыт отцом, у которого блат на каком-то складе, поэтому отвергнуть армейского монстра нельзя. Отец гордится тем, что он, как все остальные, тоже мужик и добытчик, и, выпив после работы, бесконечно рассказывает, какой он ловкий, полезный и незаменимый чувак. Филиппов бредет по убогой улочке вдоль ряда двухэтажных бараков, точнее вдоль ряда громоздких теней, похожих на эти бараки, потому что в темноте и тумане можно только догадываться мимо чего ты идешь. Сумка его, наконец, соскальзывает, но он уже не обращает внимания и продолжает волочить ее за собой по твердому как бетонное покрытие блеклому снегу, прислушиваясь к тому, как грохочут внутри тетрадки в окаменевших от холода клеенчатых обложках. Он бредет за сорок минут до начала уроков, потому что директор заставил учителей проводить в старших классах политинформацию, и теперь подошла очередь Филиппова сообщать своим хмурым, не выспавшимся одноклассникам о тезисах последнего Пленума ЦК КПСС, о возрастании руководящей и направляющей роли Коммунистической партии в жизни советского общества, о нераздельности авторитета партии и государства, о единстве разума и воли партии и народа, а также о выполнении интернационального долга советскими воинами в Афганистане. Почему он ведет такую нечеловеческую жизнь — Филиппов в свои пятнадцать лет не знает.

— Мы как скоты, — бормочет уже из другого, соседнего воспоминания Эльза.

Откуда она появилась в местном театре, Филиппов не помнит. Может быть, из Москвы, а может, из Ленинграда. Во всяком случае ведет себя так, что все остальные актеры автоматически ее ненавидят. Им неприятно быть провинциальным быдлом, требухой актерской профессии, бесами низшего разряда. Впрочем, они ненавидят даже сами себя. А по инерции — всё человечество. Причины этой ненависти в каждом случае разные, но результат всегда один. Ненависть — их самая большая любовь.

Закутанная в невообразимые шали, которых тут на Севере никто не носит, Эльза выныривает из тумана, каким-то чудом узнает в заиндевевшем коконе гибнущего от ненависти Филиппова, приближается к нему, и они замирают, словно два космонавта, неизвестно зачем покинувшие свои корабли.— Мы как скоты, — бормочет Эльза, склоняя к нему голову, чтобы он услышал, и отдирая от лица тот участок платка, в который она дышит и который влажной белесой коркой застыл до самых ее печальных глаз.

Филиппову в этом воспоминании двадцать пять лет. Он уже вдовец и сам покупает себе одежду. Зимой он больше не похож на бродячий памятник. На нем двое штанов, толстый свитер, крытый черным сукном полушубок, ботинки из оленьих камусов, ондатровая шапка и огромные цигейковые рукавицы. Эти совершенно негнущиеся, титанические варежки раз и навсегда вставляются в карманы полушубка и торчат из них, напоминая странного Чебурашку, у которого уши — очевидно, от холода — сползли в район поясницы. Зимой так одето все мужское население города, и каждый абсолютно доволен тем, что он не хуже всех остальных.

Тулупы и полушубки начали сдавать свои незыблемые позиции после горбачевской перестройки, когда сюда зачастили миссионеры. Алмазный край манил их сильнее Царства Небесного, и все эти одухотворенные шведо-мормоно-евангелисты оттягивались на бывшем советском Севере как могли. Выли под электрогитару в кинотеатре, плясали в мебельном магазине, рыдали с микрофоном в руках, раскачивались и взывали: «Твой выход, Иисус!» После их бодрых проповедей никто в городе как-то особо не замормонился, но вот гегемонии крытых сукном полушубков пришел конец. Миссионеры приезжали в ярких импортных пуховиках, и, очевидно, именно в этом состояла их настоящая миссия. Грубые местные недомормоны смеялись над ними, уверяли, что те, как клопы, перемерзнут в своих «куртёшках», но для молодого Филиппова эти фирменные сияющие ризы оказались подлинным и практически религиозным откровением. В двадцать пять лет он экстатически возмечтал о красной куртке на гагачьем пуху, и ничто в целом мире уже не в силах было остановить его на этом высоком пути. Так в его жизни наступил конец эпохи всеобщего черного сукна. Разрыв с родным городом стал неизбежен.

К тому же у него не было больше сил ходить на могилу своей юной жены.

Рубрика: Отрывки

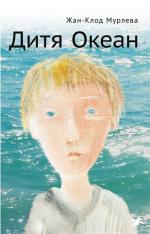

Жан-Клод Мурлева. Дитя Океан

- Жан-Клод Мурлева. Дитя Океан / Пер. Натальи Шаховской. — М.: Белая ворона, 2014. — 104 с.

Артист, клоун, педагог и писатель Жан-Клод Мурлева все превращает в сказку. Его повесть «Дитя Океан» рассказывает о семерых братьях из неблагополучной семьи, самый младший из которых, Ян, от природы одарен необыкновенным интеллектом и способностями к учебе. Несмотря на свою немоту, он разговаривает глазами и может передать любую мысль. Однажды ночью Ян с братьями устраивают побег, чтобы непременно добраться до океана. Зачем? Об этом известно одному Яну, сказочному мальчику-с-пальчику, которому братья помогают воплотить в жизнь загадочную мечту.

Рассказывает Натали Жосс, тридцать два года, социальный работник

Я — одна из последних, кто видел Яна Дутрело живым.

Во всяком случае, насколько мне известно. Он сидел рядом со мной в машине — то есть «сидел» не совсем точное слово: слишком короткие ноги лежат, как палки, под прямым углом к телу, маленькие ступни торчат носками к бардачку. Ремень безопасности свободно болтается. Можно было бы усадить его сзади, в детское автокресло, но я как-то постеснялась. Посмотреть — точь-в-точь большая кукла.До тех пор я никогда не видела подобного человечка. Какого он мог быть роста? Сантиметров восемьдесят? Девяносто? Во всяком случае, едва-едва с двухлетнего ребенка. А было ему десять. Ян был мальчик как мальчик, только в миниатюре.

Тогда я еще мало что знала о моем маленьком пассажире. Знала, что ему десять лет, что его зовут Ян и что он немой. В то утро он явился в свой шестой класс какой-то пришибленный и без портфеля. Конечно, попытались что-то выяснить у его братьев, но те были не намного разговорчивее.Он отпустил мою руку и протиснулся в узкий промежуток между матерью и дверным косяком. Но прежде чем скрыться из виду, он сделал странную вещь — никогда не поверила бы, что такое возможно. Он не обернулся, только приостановился и посмотрел на меня через плечо. Три секунды, не больше. Но эта картина запечатлелась в моем сознании с точностью более чем

фотографической. С тех пор я снова и снова вижу как наяву это лицо, наконец-то обращенное ко мне, этот взгляд — прямо мне в глаза. Я оторопела: было такое ощущение, будто я читаю в этом взгляде, читаю не менее ясно, чем если бы он говорил. Между тем он слова не сказал, пальцем не шевельнул.Прочла я сперва упрек:

— Поздравляю, вы блестяще справились с задачей!

Но тут же следом и благодарность:

— Вы были добры ко мне… и потом, откуда ж вам было знать.

Я пытаюсь убедить себя, что больше ничего и не было, но сама-то прекрасно знаю, что это неправда и что его глаза говорили другое. Кричали другое. А кричали они вот что: ПОМОГИТЕ!

Я этого не поняла или не захотела понять. Я сказала себе, что время терпит, можно отложить до завтра. Но никакого завтра не было.

Рассказывает Фабьен Дутрело, четырнадцать лет, брат Яна

Мы оделись как можно теплее и спустились вниз.

Ступеньки ужас как скрипели, но дождь так барабанил, ветер так свистел, что родители ничего не услышали.

Часы в кухне показывали ровно два.

Прошлепали через двор — Кабысдох и ухом не повел.

А за воротами пошли все вперед и вперед, по проселку, потом по шоссе. В первые же секунды мы промокли, замерзли… и потерялись.

Ян шел впереди. Мы с Реми за ним. Братья следом, держась за руки.Рассказывает Реми Дутрело, четырнадцать лет, брат Яна

Мы поснимали мокрое и закутались в одеяла. Ян угнездился между мной и Фабьеном, глаза закрыл, но я-то его знаю, я видел, что он не спит. Младшие улеглись вповалку на койку за сиденьями. Шофер сперва еще что-то спрашивал — куда мы да откуда, всякое такое.Я показал куда-то вперед. Он вроде бы на том успокоился. По крайней мере, больше не расспрашивал.

В кабине было тепло. Мотор урчал мирно так, уютно. Дорога стелилась под фарами, черная-пречерная под дождем, голые деревья тянулись к небу тощими пальцами; иногда мы проезжали какую-нибудь спящую деревню, потом опять поля… Вот так бы весь век и ехать в этом грузовике. Чтоб он катил да катил и не останавливался — всю ночь, всю дорогу, до самого Океана. Потому что ехал он на запад, это я точно знал. В ту сторону, куда Ян как-то раз показал нам пальцем из окошка нашей спальни, давно еще, в одну летнюю ночь. Показал и сказал:

— Вон в той стороне — запад. Небо там больше, чем здесь, и еще там Океан.

Рассказывает Ян Дутрело, десять лет

Меня зовут Ян Дутрело. Мне десять лет. Однажды ноябрьской ночью, когда лил дождь, я сманил моих шестерых братьев бежать с родительской фермы. Мы отправились на запад. Через пять дней в городе Бордо, что на берегу Океана, моих братьев задержали. А меня нет.Та ночь… я ее не выбирал.

Витольд Шабловский. Убийца из города абрикосов

- Витольд Шабловский. Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция — о чем молчат путеводители / Пер. с польского М. Алексеева. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 304 с.

Сотни тысяч туристов, ежегодно устремляющихся на отдых в Турцию, едва ли подозревают о существовании тех сторон жизни этой страны, которые описал в серии очерков польский журналист Витольд Шабловский. Поговорив с представителями разных слоев современного турецкого общества, он собрал из их голосов пеструю партитуру, в которой нашлось место для нелегальных мигрантов, мечтающих о Европе, премьер-министра Эрдогана, сумевшего добиться небывалого экономического роста, но укрепившего позиции турецких исламистов, террориста Али Агджа, стрелявшего в Иоанна Павла II, и многих других.

Вся Турция в парке Гези

— Наш премьер — исламист и опасный для страны

бандит. От него нужно избавиться, и поскорее,

говорят те, кто оккупировал1

парк Гези.— Вранье! Он гений, посланный нам небесами! — говорят те, кто в парк не пошел.

Я взял спальник, туристический коврик и термос.

И отправился побеседовать с теми и другими. Что их объединяет? Что разделяет? И что даст им эта оккупация?Два племени

Парк Гези прилепился к четырехполосной дороге, посредине фонтан, по углам несколько роскошных отелей.

Стамбульские власти — и турецкое правительство — хотят

вырубить деревья и построить на месте парка торговый

центр наподобие османских казарм. Вот почему в конце

мая 2013 года турецкая молодежь провела здесь акцию протеста, участников которой жестоко разогнала полиция.В ответ в парк пришли тысячи молодых турок, поставили палатки и начали оккупацию. Демонстрация

в защиту парка быстро переросла в акцию протеста против правительства, которое, по мнению митингующих,

не прислушивается к гражданам страны, проводит исламизацию Турции и берет все более авторитарный курс.

Демонстрантов несколько раз разгоняла полиция, турецкий премьер обзывал их сбродом и вандалами, но они все

равно возвращались в парк.Владельцы пятизвездочных отелей были в отчаянии:

почти месяц они терпели значительные убытки. После

первых акций протеста у состоятельных гостей отелей появилась возможность заказать защитные маски от газа — газ,

распыляемый полицией, проникал в роскошные номера.Состоятельные гости приехали сюда по делам или

на стамбульский shopping month — месяц покупок. Ожидались огромные скидки и круглосуточно открытые магазины. Вместо этого — уличные беспорядки и газ, раздражающий нос, горло, бронхи и глаза. Почувствовав запах

газа, гости поднимались на террасы своих отелей. Оттуда

было прекрасно видно:1) собравшихся в парке молодых взбунтовавшихся турок с длинными волосами, вернувшимися в моду усами,

гитарами и плакатами с перечеркнутой физиономией

премьера Реджепа Тайипа Эрдогана;2) турок постарше, с большими животами, в дешевых

и дорогих костюмах, с сигаретой в одной руке и мусульманскими четками в другой, сосредоточенных и нервно

расхаживающих вокруг парка.— Турция поделена ровно пополам, на два племени, —

говорит, глядя на пузатых, Зубейде Топбас, студентка

социологического факультета, оккупирующая парк Гези

в красной палатке. Мы сидим в ее палатке на туристических ковриках, а неподалеку кто-то наигрывает на багламе

песни времен революции Ататюрка.Зубейде двадцать четыре года, у нее черные волосы

и смуглая кожа, в парк она пришла лишь на третий день

протестов:— Поначалу я не верила, что из этого что-то выйдет.

Мои знакомые годами повторяют, что сыты правящей

партией по горло. Это я слышала, когда депутаты АКР —

Партии справедливости и развития — хотели ввести уголовное наказание за супружескую измену. Потом — когда

они запрещали теорию эволюции. Когда обязывали девочек носить платки в школах. Я думала, на этот раз тоже

все ограничится болтовней. Потому что раньше любая

дискуссия заканчивалась тем, что это, мол, они добились

экономического роста, они добиваются для Турции членства в Евросоюзе. А то, что заодно много говорят об исламе? Что ж, видимо, в этой стране иначе быть не может.И лишь увидев на Би-Би-Си (турецкие СМИ поначалу даже не упоминали о протестах), что на самом деле

происходит в парке, прилегающем к главной стамбульской площади Таксим, Зубейде собрала рюкзак, отыскала

колышки от старой палатки и отправилась с подружкой оккупировать Гези. В первый же день она выложила

в «Фейсбук» фотографию себя и подруги в палатке и добавила тэг: #occupygezi. Еще ни разу ее фотографии не собирали столько лайков — пятьсот за несколько минут.— Лайкали люди, которых я вообще не знала, я даже

не представляла, что такое возможно. Есть над чем задуматься, — говорит Зубейде. — Эмоции зашкаливают.

Самое ужасное сейчас то, что наши политики не сглаживают различия между турками, а, наоборот, сознательно

их подчеркивают. Я уверена, что Эрдоган цинично использовал нашу акцию протеста, чтобы выиграть выборы в органы местного самоуправления в будущем году.

Чтобы консолидировать своих избирателей, которых

все же гораздо больше, чем людей думающих, таких, как

мы. Точь-в-точь как Путин, который в девяностые годы

выиграл выборы в России, ударив по чеченцам. У нас нет

чеченцев, у нас есть курды, там в последнее время все спокойно, но повод натравить одних турок на других всегда

найдется. Неверующих на верующих. Либералов на социалистов. Богатых на бедных.— Тогда в чем смысл этой акции протеста, если, по-твоему, она и так на руку власти?

— А какой у нас выход? — Зубейде крутит прядь волос. — Снова покорно кивать? Делать вид, что ничего

не произошло? Что он может безнаказанно построить

мечеть в самом сердце светского государства?— Он говорил об этой мечети в преддверии последних

выборов. И выиграл.— У нас и так в сто раз больше мечетей, чем школ

или больниц. Культура в упадке, на театр нет денег.

Но на строительство мечети всегда найдется. Хочешь сделать карьеру на госслужбе — отправляйся на пятничный

намаз. Лучше в рабочее время, чтобы начальство видело.

Так что извини, но об очередной мечети и речи быть

не может.Красивые парни

— А мне мечеть вообще не мешает. Стояла бы себе возле

парка Гези. Вот только не понимаю, чего Тайип прицепился к нашему парку, — у Тайфуна тоненький голосок,

почти фальцет, и он так карикатурно сгибает руку в запястье, что я никак не пойму, подчеркивает ли он этим свою

сексуальную ориентацию или же, наоборот, насмехается

над геями. Мы сидим у стойки одной из организаций, защищающей права сексуальных меньшинств. В парке у нее

два столика, за которыми, например, можно побеседовать

с транссексуалом. Они раздают презервативы и… бутерброды с сыром.— У Тайипа такая попка! А когда он злится, он такой

сексуальный… — мечтательно улыбается Тайфун, словно

забыв, что говорит о консервативном премьер-министре

своей страны, которому в последнюю очередь хотелось бы

услышать комплимент из уст гея. — Я тебе кое-что расскажу по секрету, — он наклоняется к моему уху. — Тайип

ликвидирует парк Гези из-за меня.— Как это?

— Ну, из-за меня и моих друзей. Мы приходим сюда

перепихнуться, — Тайфун смеется, а я пользуюсь паузой,

чтобы получше его рассмотреть. На вид ему лет сорок,

на нем обтягивающие джинсы, футболка с радужным

флагом и ремень с шипами, грудь у него бритая. — Сюда

приходят красивые парни со всего города. И еще шлюхи —

парни, которые занимаются проституцией. И трансвеститы. Парк Гези славится этим на всю Турцию. Тайипчик знает, ведь он вырос неподалеку, — говорит Тайфун

и показывает рукой в сторону района Касымпаша, где

действительно прошло детство турецкого премьера.О том, что парк Гези навлек на себя гнев Эрдогана

именно выходками геев, я слышал от моих турецких коллег-журналистов. Геев пришлось убрать, потому что здесь

появится мечеть. Чтобы они убрались наверняка, парк

нужно ликвидировать, обнести забором и построить что-нибудь посередине.— С тех пор как нас выгнали из Гези, все шлюхи стоят

в боковых улочках — пройдись, и ты увидишь, как они

вертят попками. Тайип нам бешено завидует: кто ж не любит хорошенькие попки? Вот почему он велит свозить

сюда какие-то дурацкие экскаваторы, бульдозеры, строить какие-то османские казармы. Он хорошо знает, что

делает. Ты только представь себе, что в таких казармах

между солдатами творится. Хи-хи-хи, — Тайфун заливается смехом от одной только мысли об этом. — Но у меня

почему-то не получается на него сердиться, хоть он нас

газом травит. В этом весь я — всегда улыбаюсь. Когда

я еще жил в Конье, меня пидором обзывали. Люди там

темные, для них что пидор, что гей, у меня не было сил

что-то им разъяснять. Я им отвечал: может, я и пидор, зато

хорошенько оттраханный. Меня за это били по голове,

а потом, когда уже никто не видел, многие просили меня

отсосать. Я? Отсосать? Говорю тебе, что в Конье никто гея

от пидора не отличает. Пришлось оттуда уехать, не то забили бы меня насмерть.Я приехал в Стамбул, стал жить с одним старым геем,

который уже ходить не мог, и я каждый день привозил

его в инвалидной коляске в Гези. Сам он к тому времени

ни на что не годился, но посмотреть любил. Он просил

похоронить его в парке, потому что здесь, по его словам,

ему довелось пережить самые прекрасные мгновения

своей жизни. Но ничего из этой затеи не вышло, да, пожалуй, оно и к лучшему, иначе сегодня его выкопали бы

этими экскаваторами. Да еще и газом бы угостили.Когда полицейские появились в первый раз, шлюхи

из парка начали ругать Тайипа. Мол, он диктатор и фашист. Полицию на нас натравливает. Но я не люблю

людей фашистами называть. Я им говорю: а кто ж вам

столько красавчиков полицейских привел?! Смотрите-смотрите, может, ничего красивее в жизни не увидите.

Смотрите, как они вертят попками, как бьют вас палками.

Смотрите и благодарите судьбу за Тайипа, который нам

все это дал!Граната в пакете

И все же обычно столкновения с полицией были не столь

приятны.За день до самой жестокой атаки на демонстрантов

Мустафе, студенту юридического факультета из-под Измира, какой-то мужчина хотел подсунуть гранату.— Он назвался солдатом, сказал, что после начала протестов под шумок дезертировал из части и украл несколько

штук. Пытался всучить мне какой-то предмет в пакете,

якобы гранату. Утверждал, что гранаты нам нужны, чтобы

защищаться, потому что полиция скоро за нас как следует

возьмется, — говорит Мустафа. — Как мы поступили?

Да я даже в руки не захотел это брать. А вот мои друзья

хотели ему задницу надрать. Ясно, что это был засланный казачок или провокатор. К тому же полный идиот:

заявился с таким предложением в лагерь пацифистов. Видишь эту большую А в кружочке? Висит прямо на входе.

Оружие — последнее, что нам можно всучить. Тот тип

убежал, а мы за ним через весь парк гнались и кричали:

«Вон отсюда!»Даже думать не хочу, что было бы, найди они у нас

эту гранату. Ведь полиция только и ждала чего-то такого!

Сюда каждый день такие типы приходили. Мой друг видел одного из них. Во время столкновений с полицией

тот бросал в полицейских зажигательные бомбы. А потом,

когда моего друга скрутили и вели в автозак, тот же тип

ударил его ногой в живот. Даже не переоделся.— Мустафа, а зачем полиции устраивать провокации?

— Потому что мирных демонстрантов нельзя травить

газом и разгонять силой. Это плохо выглядит. С ними

нужно вести переговоры. Здесь сплошные мирные фрики.

Мы тут сидим больше десяти дней и помимо политики

разговариваем о веганстве, фрукторианстве, смотрим

разные фильмы — пять кинотеатров в парке открылось.

У нас есть дискуссионный клуб, юридическая консультация, массажист, парикмахер. Ничего подозрительного

не происходит. Я, кстати, маме обещал, что ни в каких

глупостях участвовать не буду. Мама меня одна вырастила, я ей многим обязан. В Турции одинокой женщине

приходится нелегко, так уж у нас принято в культуре, что

женщина что-то значит, только если за ней муж стоит.

Поэтому, когда мама сказала: «Сынок, может, не пойдешь

в этот парк?», я ей ответил: «Мама, я иду туда для тебя.

Если нами и дальше будут править эти чурбаны из АКР,

таким женщинам, как ты, будет только хуже. Для тебя

я здесь сижу, и обещаю, что все будет в порядке».Так и есть. Смотри, сколько здесь продавцов кофе

и чая. Будь мы опасны, они бы нас боялись и не пришли.

А ведь хватило бы единственной гранаты, чтобы обвинить нас во всех смертных грехах и упечь в тюрьму лет

на пятьсот.Демократия в трудные времена

— Не такие уж они невинные. Ты бы видел, как они мой

магазин грабили. Я бы этих панков в асфальт закатал, —

негодует хозяин магазина Метин. Его магазин — мыло,

повидло, жевательная резинка и немного выпивки — закрыт уже неделю. Оккупировавшие парк Гези сначала

стащили у него несколько коробок с печеньем, потом закрасили аэрозолем витрину, а под конец написали на защитных рольставнях ругательства, так что убытки Метин

понес весьма конкретные. К тому же он невероятно огорчен. По его словам, голоса таких, как он, верных избирателей Эрдогана никто не слушает.— Я смотрю новости на иностранных каналах, как молодые турки борются с авторитарной властью, и не верю

своим ушам. Площадь Таксим сравнивают с египетским

Тахриром? Вы там себе на Западе постучите по своим

европейским головам! Разве можно премьера, который

трижды выиграл парламентские выборы и дважды референдум, чей ставленник стал президентом страны, разве

можно такого премьера сравнивать с Мубараком?! Я понимаю, что у людей есть право защищать парк. Но разве

они знали планы Эрдогана? Да ведь он хотел еще деревьев в парке посадить! Ну да, в середине парка построить эти османские казармы, но вокруг парк стал бы

только гуще.— Раз все должно было быть так хорошо, что же тогда

случилось?— То же, что и всегда! С тех пор как Эрдоган выиграл

первые выборы, в СМИ и за границей начались беспардонные, ничем не обоснованные нападки. Вот уже десять

лет я слышу, что он исламист, что он введет шариат и превратит Турцию во второй Иран. И всем глубоко плевать,

что за это время турецкая экономика вышла в мировые

лидеры. Что экспорт вырос в три раза. Что у нас в три раза

больше инвестиций, дорог, всего!Я начинал пятнадцать лет назад с маленького киоска

в плохом районе, а сегодня у меня пять магазинов в разных частях города. Тружусь не покладая рук и никогда

не жалуюсь. Тем, что имею, я во многом обязан правительству, которое помогает малому бизнесу. Да и крупному, впрочем, тоже. Неслучайно турецкая биржа сегодня

показывает самые быстрые темпы роста в мире.— А ислам? Почему запрещают стюардессам красиво

одеваться?— Да я тебя умоляю! Будь они такими исламистами, как

о них говорят, разве я смог бы продавать алкоголь? За них

голосует весь восток Турции, там люди очень консервативные, алкоголь для них хуже черта, поэтому правительству приходится время от времени перед ними расшаркиваться. Там многие уже давно ворчали, что, отправляясь

в паломничество в Мекку турецкими авиалиниями, они

не желают видеть стюардесс в мини-юбках. Это правда

сложно понять?Но главное — наш премьер чертовски прагматичен.

И управленец отличный. Вы не хотели нас в Евросоюзе?

Пеняйте на себя. Уже сегодня по уровню заработной

платы и жизненным стандартам мы обгоняем Болгарию

и Румынию, а может, и Грецию. Еще пара лет, и Евросоюз

будет умолять нас вступить в него.— Метин, а ты знаешь, что даже в Китае в тюрьмах сидит

меньше журналистов, чем в Турции? Ваш премьер — прекрасный правитель, но ведь его правда тянет в авторитаризм. Для меня протесты в парке Гези — это как желтая

карточка. Как предупреждение: премьер, не иди этим путем.— Знаешь, — Метин делает глубокий вдох и некоторое

время смотрит на холодильник с алкоголем, словно хочет найти там подтверждение тому, что он вот-вот скажет, — время сейчас непростое. И по мне, пусть лучше

мою страну ведут, может, и жесткой, зато уверенной рукой. До Эрдогана в нашей политике был бардак похлеще,

чем в итальянской. Ни одного решения не могли принять,

всем заправляла мафия. Экономика катилась в тартарары.

Сейчас все это удалось изменить. Кроме того… — Метин делает паузу и переводит взгляд с холодильника с алкоголем на висящий над дверью портрет. Это портрет

Мустафы Кемаля, отца современной Турции. Такие порт-

реты висят почти в каждом турецком магазине, парикмахерской, в кабинетах врачей, госучреждениях и ресторанах. Ататюрк для турков поистине святое. — Он ведь

тоже правил авторитарно, — произносит наконец Метин

и переводит взгляд с портрета на меня.Наследие Ататюрка

Меня не удивляет, что Метин долго не отваживался вслух

сравнить Эрдогана с Ататюрком. Ататюрк умер еще

до начала Второй мировой войны, но для протестующих

он по-прежнему остается важнейшей точкой отсчета.

На окраине парка я наткнулся на двух яростно спорящих

парней, на вид обоим было чуть меньше тридцати.— Если не пойдешь с нами, значит, ты не настоящий

турок, — кричит один из них. — Тебе плевать на демократию, на развитие. На наследие Ататюрка!— Это тебе плевать на Ататюрка! — кричит второй

и рвется в драку.Друзьям приходится их разнимать, потому что они вот-вот, прямо как на деревенской свадьбе, набьют друг другу

морды. С Ататюрком не шутят. В парке Гези на него ссылались почти все, кроме разве что курдов (Ататюрк перечеркнул их надежды обрести самостоятельное государство),

радикальных левых и анархистов. Даже у веганов были с собой его фотографии. Даже у коммунистов был плакат, на котором между Ататюрком и Лениным стоял знак равенства.Когда полиция решила отбить парк Гези, первым делом она в семь часов утра сбросила нелегальные баннеры

с изображением Ататюрка с центра его имени. Сбросила

лишь затем, чтобы повесить очередной баннер, на сей раз

легальный.— Мустафа Кемаль оккупировал бы парк Гези вместе

с нами! — кричит девушка в джинсовой рубашке, увешанной булавками, и с пирсингом в носу. — Дело не в деревьях, дело в республике!Несколько часов спустя в Анкаре премьер Эрдоган

говорит очень похожие слова, выступая в меджлисе, турецком парламенте. С той лишь разницей, что слова его

направлены против тех, кто оккупировал парк.Немного уроков

— Я с начальной школы столько не учился, сколько

здесь, — радуется Метин, бухгалтер в госучреждении.

Лучше не писать, в каком именно, хотя, скорее всего, его

и так уволят, несмотря на больничный, выписанный ему

знакомым врачом на время протестов. Но дело шито белыми нитками — Метин заболел именно в тот день, когда

на Таксиме впервые разорвались гранаты со слезоточивым

газом. Учреждение подчиняется мэру Стамбула Кадиру

Топбашу. А тот во всем подчиняется премьеру Реджепу

Тайипу Эрдогану. Вряд ли он потерпит, чтобы в рядах его

сотрудников завелись раскольники, призывающие к свержению правительства.— А мне все равно, — говорит Метин и для пущей убедительности хмурит брови и цокает, что в Турции означает крайнее неодобрение. Мы сидим перед зеленой палаткой фирмы Quechua, эту палатку он поставил со своей

девушкой между буфетом, временно превращенным

в пресс-центр парка Гези, и площадью с великолепным

фонтаном. — В правительстве все решают люди из АКР,

то есть Партии справедливости и развития. Мои коллеги

по работе за обедом обсуждают, кто в какую мечеть ходит и что именно имел в виду пророк Мухаммед, когда

говорил о женщинах. Я совершенно серьезно, они о таких вещах спорят. Среди нас есть несколько неверующих,

но до недавнего времени мы не высовывались. Никто

из моих сослуживцев на Таксим не явился. Предпочитают

сидеть тихо, ведь всем известно, что лучше государственной должности ничего не найдешь.— А чему вы учитесь в Гези?

— Много чему! Вот ты, например, знаешь, сколько горит

экскаватор? Вот видишь, не знаешь. Если его не тушить,

то он может гореть целый день, хотя через несколько часов в основном горят уже только шины. Сходи туда, где

они хотят построить мечеть, там увидишь наш автопарк.

У нас там несколько экскаваторов, трактор, грузовик.

Мы его зовем Мэтр, потому что кто-то пририсовал ему

отличную улыбку — прямо как в мультике «Тачки».Из-за премьера нам пришлось научиться защищаться

от слезоточивого газа. Этими масками, которые здесь

на каждом шагу продают по три-четыре лиры за штуку,

можешь дома телевизор украсить. Уж лучше взять несколько бумажных платков и смочить их водой. А от газа

отлично помогает лук или лимон.О людях мы тоже много узнаем — психология толпы

в чистом виде. Сюда каждый день приходили парень с девушкой. Он радикал, она смотрела на него как на святого.

Он подбивал народ устроить протесты по всему городу,

поджечь американское консульство, несколько машин,

какой-нибудь магазин. И что? Стоило только появиться

полиции, как он первым свалил, даже газ не успели распылить. Зато его девушка осталась и неплохо справлялась.

Наверное, сама удивилась, что ее парень оказался таким

yarrak. Что значит yarrak? Ну, мужской половой орган.Эрдоган не Мубарак

Для Сундуз, домохозяйки из Стамбула, протесты в парке

Гези — science fiction. Мы беседуем в ее просторной квартире в богатом либеральном районе Мачка. У мужа Сундуз свой бизнес в текстильной сфере, он ездит по всему

миру, а она проводит время в стамбульских торговых

центрах и в гостях у не менее удачно вышедших замуж

подруг. Парк Гези отсюда всего в нескольких километрах,

но кажется, будто до него как до Луны.— Мои дети участвовали в протестах, — говорит Сундуз. — У дочери неподалеку салон красоты, она его открыла настежь для демонстрантов. Те ходили туда пописать и освежиться. Но я полжизни прожила в Германии

и иначе смотрю на эти протесты. На мой взгляд, ничего

ужасного в Турции не происходит. Мечеть? У нас много

мусульман, значит, много и мечетей. Люди жалуются,

что все больше женщин носят платки. Но это неправда.

По данным исследований, их все меньше. Но те, кто

носит платки, стали чаще выходить из дома. А это ведь

хорошо, правда? Когда они по домам сидят, то их мужья

бьют. Пусть лучше выходят.— А авторитарные амбиции премьера? А газ?

— Ну да, газ. Обрати внимание: премьер использовал

слезоточивый газ, и скандал на весь мир. СЛЕ-ЗО-ТО-ЧИ-ВЫЙ ГАЗ! Не оружие, не войска. Не выехал ни один

танк, просто пришел отряд полиции и навел порядок,

точно так же, как в любом другом европейском городе.

В Германии я не раз такое видала, и мир не бился в истерике и не сравнивал ее с ближневосточными сатрапами.Будь он Мубараком, стрелял бы на поражение.

Будь он Асадом, сравнял бы полстраны с землей.

А он использовал газ, точно так же, как это делает полиция в Париже или Берлине. Говорят, он не всегда прислушивается к чужому мнению? А разве Маргарет Тэтчер

прислушивалась? А Жак Ширак? Если молодежь думает,

что в странах Евросоюза можно оккупировать площадь

в центре города и не получить в ответ газ, значит, она понятия не имеет о Европе. В то же время Турция — гораздо

более европейская страна, чем полагают многие. Более

европейская, чем думает сам Эрдоган. Конечно, я вижу,

что его клонит в авторитаризм, может, он и впрямь возомнил себя султаном. Но, с другой стороны, Европейский

союз — главный партнер турецких бизнесменов. А Эрдогана кормит бизнес. Он покричит, побушует, но никогда не сделает ничего вопреки интересам людей, которые

приносят деньги.Турция спустя год после Гези

Во время оккупации парка Гези и акций поддержки для

протестующих погибло семь человек — шестеро демонстрантов и один полицейский, под натиском толпы

упавший с моста в городе Адана. Более восьми тысяч

человек были ранены. Двенадцать демонстрантов лишились зрения в результате действия слезоточивого газа,

удара баллоном с газом или избиения полицией. Парк

стоит на прежнем месте, хотя в нем уже нет палаток, гитар, багламов и флагов. Зато в него вернулись геи и, как

и раньше, назначают там свидания. В турецких тюрьмах

сидит больше журналистов, чем в любой другой стране

мира. Директоров медиахолдингов зачастую запугивают.

Символическое значение обрел документальный фильм

о жизни пингвинов, который станция CNN Turk показывала на пике протестов. Другие каналы транслировали

танцевальные конкурсы или повторы политических дебатов. Журналисты общественного телевидения, открыто

выразившие свое возмущение в социальной сети «Фейсбук», потеряли работу. Турция по-прежнему остается экономическим лидером в регионе, хотя тот, кто в 2013 году

купил акции турецких компаний, понес убытки.Партия премьера Эрдогана продолжает лидировать

во всевозможных опросах. Еще до протестов в Гези авиалинии Turkish Airlines разрешили стюардессам пользоваться помадой. В 2013 году, третий раз подряд, эта авиакомпания была названа лучшей в Европе.1 Акции протеста, прошедшие в мае — июне 2013 года в Стамбуле и ряде

других городов Турции, получили название «Оккупируй парк Гези».

Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман. Голем в Голливуде

- Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман. Голем в Голливуде / Перевод А. Сафронова. —

М.: Фантом Пресс, 2015. — 512 с.В издательстве «Фантом Пресс» готовится к выходу роман психолога и автора детективных бестселлеров Джонатана Келлермана и его сына, писателя Джесси Келлермана. «Голем в Голливуде» — напряженный и решительно непредсказуемый детектив о мести и искуплении. В книге смешались древние легенды, полицейские будни (без надежды на праздники), одержимая погоня за неудобной истиной, упрямые попытки смеяться, даже когда впору заплакать, подлинное горе, редкая, но острая радость и — вечная любовь, потому что без нее не бывает вечности.

Гилгул*

Рожденный от матерей Алеф-Шин-Мем, Дух Отмщения, что пилигримом скитается у врат вечности,

сойди в сей несовершенный сосуд, дабы в миру

исполнилась воля Бесконечного, аминь, аминь, аминь.Под невообразимым гнетом разум сплетается, стягивается.

— Восстань.

Приказ мягок, ласков и неукоснителен.

Она восстает.

Чувства сгрудились, словно дети в куче-мале. За локоток она растаскивает их порознь. А ну-ка, слушаться.

Промокший полог, корявые лапы, тоскливый хриплый

вой. В ослепительном пламени мрак высекает контуры:

великанская могила, куча грязи, лопаты, следы сапог

вкруг раскаленной опушки, что потрескивает, остывая.Величественный красивый старик высок, как радуга,

широкие плечи его укрыты ниспадающим черным балахоном, на блестящей лысине круглая шапочка черного

бархата. В лунном свете блестят его добрые карие глаза,

начищенным серебром сияет борода. Губы решительно

сжаты, но в уголках рта затаилась радость.— Давид, — зовет старик. — Исаак. Возвращайтесь.

Через долгое мгновенье появляются два молодца, но

держатся в сторонке, прячась в листве.— Он вас не тронет. Правда… — доброглазый старик

не выдерживает и улыбается, — Янкель?Это не мое имя.

— Да. По-моему, так хорошо. Янкель.

У меня есть имя.

— Ты их не обидишь, правда?

Она мотает головой.

Молодцы робко подходят. У них черные бороды,

их скромные одежды промокли под дождем. Один потерял шапку. Другой вцепился в лопату и беззвучно

молится.— Все хорошо, ребе? — спрашивает простоволосый.

— Да-да, — отвечает доброглазый старик. — Приступайте. Дел много, а путь неблизкий.

Молодцы хватают ее и втискивают в слишком тесную рубаху. Унизительно, когда тебя облачают в кукольную одежду, но это ничто по сравнению с дурнотой,

накатившей, когда она себя оглядывает.Корявые шишкастые лапы.

Широченная грудь.

Бескровное бугристое тело.

Она чудовищна.

И верх издевки — мужской детородный орган. Чуждый и нелепый, он, точно дохлый грызун, болтается меж

бочкообразных ног.Она пытается закричать. Хочет оторвать его.

И не может. Она безвольна, нема, ошарашена, язык

непослушен, горло пересохло. Молодцы втискивают ее

безобразные ступни в башмаки.Давид приседает, Исаак, взобравшись ему на плечи,

капюшоном укрывает ей голову.— Вот так, — говорит ребе. — Теперь никто ничего

не заметит.Закончив облачение, взмокшие молодцы отходят,

ожидая вердикта.Едва ребе открывает рот, ее левый рукав громко

лопается.Старик пожимает плечами:

— Потом подыщем что-нибудь впору.

Они выходят из леса и бредут по болотистым лугам.

Промозглый туман плывет над высоким бурьяном, что

лишь щекочет ей коленки. Дабы не замарать балахоны,

мужчины шагают, задрав подолы; Исаак Простоволосый

натянул воротник рубахи на голову.Подворья оживляют монотонный пейзаж под унылым облачным небом; наконец путники выходят на слякотную дорогу в навозных кучах.

Ребе негромко утешает. Конечно, Янкель в смятении,

говорит он, это естественно. Этакий раскардаш души и

тела. Ничего, пройдет. Скоро Янкель будет как новенький. Янкель сошел во исполнение важного долга.Откуда сошел-то? Видимо, сверху. Но она понятия не

имеет, о чем дед бормочет. И не понимает, с какой стати

он говорит о ней «он» и какой еще Янкель, откуда

взялось это тело и почему оно такое.Она не знает, откуда пришла, и не может спросить;

ничего не может, только подчиняться.Дорога чуть поднимается в гору и приводит в долину.

Там по берегам квелой реки раскинулся спящий город —

черный занавес, вышитый огнями.— Добро пожаловать в Прагу, — говорит ребе.

Первую ночь она стоймя проводит в конуре. Бессловесная, недвижимая, растерянная, уязвленная.

Когда сквозь щели в досках рассвет просовывает

сырые пальцы, дверь распахивается. На пороге женщина.

Чистое бледное лицо обрамлено платком, в ярко-зеленых глазах плещется удивление.— Юдль, — выдыхает она.

Юдль?

А как же Янкель?

Он-то куда подевался?

Совсем запутали.

— Иди сюда, — манит женщина. — Дай-ка посмотрю

на тебя.Она встает посреди двора, и женщина ее обходит,

прищелкивая языком.— Ну и рванье… Ох, Юдль. Это ж надо, а? О чем ты

думал-то?.. Погоди, сейчас вернусь.Она ждет. Выбора, похоже, нет.

Женщина выносит табурет и кусок бечевки, поддергивает юбки.

— Ну-ка, вытяни руку. Левую.

Она машинально подчиняется.

— Не так, вбок. Вот. Спасибо. Теперь другую…

Женщина бечевкой ее обмеряет, поправляя выбившиеся из-под платка темные волосы.

— Да уж, муженек с тобой не поскупился. Он, конечно, святой, но в облаках витает… Нет бы посоветоваться… Стой прямо. Однако ты меня шибко напугал. Наверное, в этом и смысл… Нет, вы гляньте, чего он налепил!

У тебя ж ноги разные.Я урод. Мерзкое чудище.

— Поди разберись, нарочно он так или в спешке…

не знаю. Ну, ходить-то сможешь, я надеюсь.Преступление. Позорный столб.

— Да уж, подкинули мне работы. Надо ж тебя приодеть. Остальное пока терпит. И нечего тебе торчать в

сарае, верно? Конечно, верно, чего тут думать-то. Кстати,

меня зовут Перел. Стой здесь, ладно?Текут часы, солнце уже высоко. Наконец Перел возвращается, через плечо ее переброшена накидка.

— Чего застыл-то? Я же не велела стоять столбом.

Ну да ладно, давай-ка примерим.Дерюжное одеяние торопливо сметано из разноцветных лоскутов.

— Не обижайся, что смогла на скорую руку. Поглядим, может, у Гершома разживемся славным шерстяным

отрезом. Он мне всегда скидку делает. Подберем цвет.

Что-нибудь темненькое, оно стройнит…Слышен мужской голос:

— Перел!

— Я здесь.

Во дворе появляется ребе.

Созерцает сцену.

Бледнеет.

— Э-э… я все объясню, Переле…

— Объяснишь, почему у меня в сарае великан?

— Э-э… понимаешь… — Ребе подходит ближе. — Это

Янкель.— Вот как? Он не представился.

— Ну, э-э… да.

Нет.

— Янкель.

У меня другое имя.

— Он сирота, — говорит ребе.

— Неужто?

— Я… то есть Давид встретил его в лесу… и, понимаешь, он вроде немой… — Ребе смолкает. — По-моему,

он дурачок.И вовсе нет.

— Значит, придурковатый сирота, — говорит Перел.

— Да, и я подумал, что ему опасно бродить одному.

Перел разглядывает огромную голову:

— Да уж, в такой кумпол не промахнешься.

— И потом, было бы жестокосердно бросить его.

Я должен подавать пример общине.— Поэтому ты запер его в сарае.

— Не хотел тебя беспокоить, — говорит ребе. —

Час был поздний.— Верно ли я все поняла, Юдль? Давид Ганц, который

безвылазно сидит в бет-мидраше** и которому мать приносит свежие носки, вдруг ночью забредает в лес, где встречает немого безмозглого великана, почему-то приводит его к тебе, и ты даешь ему кров не в доме, а в сарае.Пауза.

— Примерно так.

— Но если он немой, как ты узнал его имя?

— Ну… я так его назвал. Может, его иначе зовут…

Вот именно.

— С чего ты взял, что он сирота?

Снова пауза.

— Ты сшила накидку? — спрашивает ребе. — Какая прелесть! Янкель, погляди на себя — ты прямо

дворянин.— Не увиливай, — говорит Перел.

— Дорогая, я хотел сразу все рассказать, но задержался — позвали рассудить одно дело, понимаешь ли,

крайне запутанное…Перел машет красивой рукой:

— Ладно. Все в порядке.

— Правда?

— Только парень не будет жить в сарае. Во-первых,

сарай мой и он мне нужен. И потом, это плохо. Это даже

не жестокосердие — это бесчеловечность. Я бы собаку там не поселила. А ты хочешь поселить человека?— Видишь ли, Перел…

— Слушай сюда, Юдль. Внимательно. Ты поселишь

живого человека в сарае?— Нет…

— Конечно, нет. Подумай головой, Юдль. Люди начнут спрашивать. Кто живет в сарае? Никто. Тем паче

этакий детина. «Он не человек, коль живет в сарае, —

скажут люди. — Разве в сарае живут?» — Перел цокает

языком. — К тому же это срам. «Значит, вот как ребе

принимает гостей?» Этого я не допущу. Пусть поселится

в комнате Бецалеля.— Э-э… думаешь, там ему будет лучше? А может…

то есть я хочу сказать… Янкель, извини, что я говорю

о тебе, как будто тебя здесь нет.Меня иначе зовут.

— Будет помогать по дому, — говорит Перел.

— Вряд ли ему хватит… смекалки.

Хватит.

— Хватит. Видно по глазам. Янкель, ты меня понимаешь, а?Она кивает.

— Видал? Глазки-то умные. А лишние руки всегда

пригодятся. Янкель, будь любезен, натаскай воды. —

Перел показывает на колодец в углу двора.— Переле…

Пока супруги спорят, где ее лучше разместить и что

сказать людям, она тупо ковыляет к колодцу. Какое

счастье снова ходить! Но радость подпорчена мыслью,

что ходит она не по собственной воле. Натаскать воды.— Дело не в том, что это враки… — говорит Перел.

Натаскать воды. Она вытягивает веревку, подхватывает до краев полное ведро.

— …а в том, что ты не умеешь врать, Юдль.

Опорожняет ведро на землю.

Стой. Погоди. Велено другое.

Натаскать воды. Руки сами опускают ведро в колодец.

— Росток истины пробьется из земли, — возвещает ребе.

— И праведность отразится в небесах, — подхватывает Перел. — Чудненько. Но до тех пор позволь мне

объясняться с людьми.Она выливает второе ведро.

Дура. Велено другое.Но тело действует само, не слушая воплей разума.

Есть приказ натаскать воды, и руки послушно тягают

ведро за ведром. Стравливая веревку, всякий раз она

видит свое кошмарное отражение. Бугристое перекошенное лицо подобно узловатой дубовой коре, кое-где поросшей лишайником; огромная зверская рожа тупа и

бесчувственна. Значит, теперь она такая? Впору утопиться в колодце. Но ей не дано выбирать, как не дано

остановиться, и она опорожняет ведро за ведром, покуда

не слышит хозяйкиного вскрика: двор залит водой по

щиколотку.— Хватит, Янкель! — вопит Перел.

Она останавливается. Сама не понимает, зачем сотворила такую откровенную глупость, и сгорает от ненависти к собственной дури.

— Надо аккуратнее формулировать свои пожелания, — говорит ребе.

— Похоже на то, — говорит Перел и беспомощно

хохочет.Ребе улыбается:

— Ничего, Янкель. Это всего лишь вода. Высохнет.

Она признательна за попытку ее утешить.

Но ее иначе зовут. У нее есть имя.

Она его не помнит.

* Гилгул — еврейское название метемпсихоза (переселение

души умершего человека в новое тело). В традиционном иудаизме считается одной из форм наказания за грехи. Каббалисты

рассматривают гилгул (перевоплощение) не только как наказание, но и как возможность исполнить предназначение и исправить

ошибки и грехи, совершенные в предыдущих жизнях.** Бет-мидраш — часть синагоги, отведенная для изучения священных текстов.

Елена Макарова. Вечный сдвиг

- Елена Макарова. Вечный сдвиг: Повести и рассказы. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 416 с.

Елене Макаровой тесно в одной реальности. Поэтому она постоянно создает новые. И ведет оттуда для нас прямые репортажи при помощи книг, выставок, документальных фильмов и разных художественных средств, делающих невидимые большинству из нас миры видимыми. Елена Макарова — писатель, историк, арт-терапевт, режиссер-документалист, куратор выставок. Сборник ее повестей и рассказов «Вечный сдвиг» издан в «НЛО».

Ни гу-гу

1. Пятого марта, изрядно приняв. Федот Федотович Глушков плыл в тумане. Вместе с ним плыл город, вернее не город, а окраинная его часть, именуемая Теплым Станом.

Достойно отметив двадцать пятую годовщину со дня смерти усатого, Федот Федотович наглотался туману и слился с природой. «Из вашей искры возгорелось пламя, а я сижу и греюсь у костра», — пел Федот Федотович чуть ли не во весь голос и не оглядываясь по сторонам, поскольку он был в тумане. Будучи в состоянии необычайной приподнятости духа, он стоял на перекрестке, вернее, он предполагал, что это перекресток, поскольку красные огоньки вспыхивали и гасли в четырех направлениях, и курил «Родопи». Сигарета нежно тлела во мгле.«Жизнь прекрасна, — размышлял Федот Федотович. — Какие люди! Смелые, в высшей, в высшей степени интеллигентные, а пирожки!» И Федот Федотович поцеловал палец с сигаретой. Сигарета обожгла рот и упала на асфальт. Пытаясь сохранить равновесие, он нагнулся и поднял сигарету. Она намокла, и Федот Федотович раздавил ее носком ботинка. «Все прекрасно! — провозгласил он. — И не надо, понимаешь, этой мрачности, безысходности».

Туман просачивался сквозь пальцы, застревал между ногами. Ни неба, ни земли, желтые и зеленые огоньки возникали и гасли, как салют на замедленной кинопленке. «А молодежь! Какая молодежь! С идеалами! Не сопливые интеллигентишки, не „здравствуй, мой милый шкафчик“! Ишь, сада им жалко, виш-не-во-го! — воскликнул Федот Федотович и вспомнил восхитительные пирожки с консервированной вишней. — Продали Россию! Не большевики продали, они просто довели дело до конца. Тьфу!» Федот Федотович плюнул и услышал громкий звук. Не вслух ли он говорит? Не надо бы, — подумал он, и ему почудилось, что туман рассеялся и что он стоит напротив какой-то светящейся будки. «ГАИ!» — мелькнула мысль и тут же потонула в тумане.

«Жить везде хорошо, — решил Федот Федотович, — а там что, разве все-все плохо было? Нет, было и хорошо. Какие восходы — а-а-а!.. какие закаты — о-о-о!.. Сплошняк из красного дерева! — прыснул Федот Федотович. — Прошу любить и жаловать эстета. А эстет — это я, Федот Федотович Глушков! Разве сегодняшняя молодежь может оценить свободу по-настоящему?» Эх-хе-хе, как они на нас смотрели! Завидовали, шельмы, а мы — по кругу, кто, когда и где узнал, что усатому — каюк, усатому — йохтур, невесть откуда всплыло «йохтур», то ли с азербайджанцем сидел, то ли на воле повстречался.

«Господа, господа! — Федот Федотович мысленно расправил бабочку и постучал вилкой о рюмку. — Господа, выпьем за Деникина!» — и перекрестился. Молодежные веяния, славные Братья во Христе, особенно тот, что сидел слева, здоровенный битюг с рыжей бородой по имени Серафим. «Сколько сил достанет, надо жить на этой земле и ни с места, отдаться воле Господней и жить». — «Правильные мысли», — одобрил Серафима Федот Федотович и вступил в огромную лужу. Загребая ботинками ледяную воду, он пытался, было, напевать «Плыви, мой челн, по воле волн!», но вдруг рассердился и в исступлении затопал ногами, нарушая тем самым состояние туманного блаженства. Все-таки человек он пожилой, простудится, кто будет за ним ухаживать?

Зря напустился на кинетическое искусство, плохо ли, когда собственноручная скульптура из алюминиевых трубок за тобой ухаживает: «Федот, выпей аспиринчику!» Но Федот — идеалист, он лепит прекрасное, искусство, так сказать, для него самого, а не для подачи лекарства и установки клизмы.

«Долой кинетическое искусство! — шумел Федот Федотович, прыгая на одной ножке и пытаясь вылить воду из ботинка. — Да здравствует чистое искусство! Ура Нике Самофракийской!» Тут Федот Федотович плюхнулся в лужу и, сидя в ней, стал рассуждать таким образом: на Сретенку не попасть — где тут что, он понятия не имеет, а вот где дом, откуда он вышел? Сейчас, сейчас, давай-ка сориентируемся, — повелел сам себе Федот Федотович и, встав на четвереньки, вперился в туман. Где-то меж землей и небом, в самой середке, брезжил желтый свет. «Туда!» — скомандовал Федот Федотович и, двигаясь в нужном направлении, скрылся в тумане.

2. Облик героя. Пока он куда-то идет и ни о чем не думает, кроме как скорее добраться туда, откуда он вышел, и там подсушиться, поведаем, кто такой Федот Федотович.

В первую очередь, он интеллигент. И, как большинство представителей этого слоя, человек нереализованный, нечто вроде пленки, которую нерадивый фотограф все собирался проявить, да завозился, замешкался и забыл. А сынишка фотографа вынул ее из кассеты и засветил.

Силы от рождения он был исполинской, на таких, как говорится, землю пахать. Вот на нем и пахали. Запрягали в лагере вместо лошади, за что он получал двойную порцию баланды. Здоровьем после всего этого Федот Федотович сильно подкачал. И уж совсем было вышел в тираж, а тут — ку-ку усатому.

На поселении, за чертой сто первого километра, он попил козьего молока, набрался сил и задумался о будущем. За десять лет он самообразовался, научился говорить и писать по-немецки, читать, правда, не научился, поскольку читать там по-немецки было нечего. Еще он научился резать из камня и дерева портреты товарищей, так что даром времени не терял. И стал Федот Федотович на воле скульптором, и вступил в МОСХ, и мастерскую получил, и женился. Но неудачно. Плохо женился, так что мы пока это пропустим.

Пусть наш герой будет удачником. А что выпил — так с кем не бывает, тем паче, что он скульптор и член МОСХа.

Только почему было сказано, что он нереализованный? Сказано было в том смысле, что скульптор он никому не известный, мастерская у него плохенькая, жить не на что — заказов мало, да и те, что перепадут — по пьянке, а по пьянке много не огребешь. Федот Федотович писал и стихи, но их не печатали. Стихи в таком роде:

Решил я продать свой тюремный бушлат,

На рынок пошел и разделся до пят.

Стою я весь голый, но не на бушлат —

На тело младое девицы глядят.

Берите, — прошу их, — одежду мою,

На деньги с бушлата вам розы куплю,

Девицы хохочут, берут мой бушлат,

И вот уж монеты в ладони звенят.

Спасибо, девицы, спасибо, друзья,

Хоть гол как сокол, зато сыт теперь я!3. Туман сгустился, и Федот Федотович потерял в нем себя. Это обнаружилось, когда он собрался опустить руку в карман, чтобы достать из него «Родопи». Без курева невозможно ориентироваться в пространстве, в котором вообще ориентироваться было невозможно, поскольку оно состояло из тумана и мерцающих огней. Так вот, кармана он не обнаружил, не обнаружил плаща, а также остальных частей тела, включая голову. «Это проделка братьев во Христе, — решил Федот Федотович (под Федотом Федотовичем здесь подразумевается не он сам, в мокрых ботинках и плаще из кожзаменителя, а его лучшая часть, которая после смерти должна отлететь к Богу).

«Неужто я умер и душа, отставшая от тела, уже существует без меня неизвестно где? А может, — пронзила догадка, — тело отправилось к жене, ей кроме моего тела ничего не нужно».

Освободившись от семидесяти двух килограммов, Федот Федотович ни на шутку растерялся. Что делать с полной свободой, обретенной в тумане? Свободой в смысле мысли, в смысле слова и в смысле перемещения в пространстве.

4. А в это время… В Козлихинском переулке, дом 7, кв. 47, билась посуда Дулевского фарфорового завода.

— Как напьешься, так домой являешься! Где ты так вывалялся, ирод проклятый?

При упоминании об ироде тело Федота Федотовича виновато икнуло. Видно, душа, отделившаяся от тела, еще не потеряла с ним связь.

— А наследил! Федот, разувайся, снимай ботинки, тебе говорят! Почему ты молчишь, скажи же что-нибудь, Федотушка! — Сменив гнев на милость, жена опустилась перед ним на колени и развязала шнурки, с которых стекала черная жижа. — Не можешь ты без меня! — заключила она, встряхивая на балконе плащ из кожзаменителя. — Пропади оно пропадом, чистое искусство! Искусство чистое, а сам замурзанный.

Раздев Федота Федотовича догола, она свела его в ванную и поставила под холодный душ.

— Ик! — сказал Федот Федотович, и жена беззвучно зарыдала.

— Ты за заказ-то получил? — спросила она, улучив момент для долгожданного разговора. — Федо-от, ты деньги принес?

Голое тело Федота Федотовича покрылось фиолетовыми гусиными цыпками.

— Это все Лубянка! — сказала она, в надежде, что магическое слово вернет Федоту дар речи. Но тот лишь тихо икал, что и было ответом обездушенного тела страдающей супруге.

— А я сапоги купила, итальянские, у одной бабы на работе, — прошептала жена и выключила воду. Она бережно обтерла закоченевшее тело Федота Федотовича махровым полотенцем. — Gotobed! — cкомандовала она, и Федот Федотович, осторожно переступив через край ванны, встал на кафельный пол. — Иди же, чистое искусство! — подпихивала она его к постели. — Люби меня, Федот! — велела жена, и Федот любил ее, что, как выяснилось, можно делать даже в таком, из ряда вон выходящем, состоянии.

5. Свобода от лжи несносной. Утренний туман воскресил в памяти события странной ночи. «Кажется, я потерял себя, — подумал Федот Федотович и полез в карман за „Родопи“. Карман был пуст. — Тьфу ты, дурак раздурацкий! Сигареты ты потерял, а не себя. Вот он ты, весь на месте». Для вящей убедительности Федот Федотович ощупал свое тело и успокоился.

Заталкивая тело в троллейбус, Федот Федотович пытался восстановить в памяти события вчерашней ночи. «Значит, так, — думал Федот Федотович, поглядывая на народ, который мог заметить, что он не взял билет, а народ у нас — общественный контролер и все такое… — Следователя не боялся, а какого-то общественного контролера трушу, — признался себе Федот Федотович, и его охватила тоска. — Господа, выпьем за Деникина, — вспомнил он и посмотрел на лица пассажиров.

— Да, оторвались мы от народа, непоправимо оторвались. Непостоянное человек создание: сегодня — один, завтра — другой, послезавтра третий, и так далее, по числу дней.

Свобода, свобода, свобода от лжи несносной… Опальный бард! И я наплел несусветной муры… Друзья мои, выходит, мы собрались только для того, чтобы отпраздновать день смерти усатого! Что же это получается, мертвый и впрямь хватает живого!»

6. Федот и Иван.

— Юбилейный лысачок! — сострил Федот Федотович, распахивая дверь мастерской.

Сосед уже стучал молотком по голой гипсовой лысине.

— Заходи, — пригласил его Иван Филиппович, продолжая работать.

Гипсовые Ленины хитренько щурились на своего создателя.

— Ты бы хоть за занавеску их убрал!

— Мне натура нужна, — пожаловался Иван Филиппович, — это в юности я их на раз делал, а теперь то лоб огурцом, то глазницы с пуговицу. Этот в Самару пойдет, — погладил Иван Филиппович ленинский лоб.

Федот и Иван получили от МОСХа подвал на двоих. Иван тоже сидел, но не по 58-й, а по уголовной. Он все понимал, но у него, в отличие от Федота, была большая семья. Федот в душе считал Ивана прохиндеем, но виду не показывал, что так считает.

— Ты бы его с себя лепил, — сострил Федот, радуясь этой остроте, как новой.

Но если в каждой шутке есть доля истины, то в этой шутке она помещалась вся без остатка, поскольку Иван Филиппович был вылитый Ленин. По этой причине его сторонились прохожие и у него не было друзей. Все подозревали в нем стукача, хотя, насколько известно, Ленин стукачом не был. Из-за рокового сходства с вождем мирового пролетариата Иван Филиппович был на подозрении у властей и у диссидентов. Вот и у Федота мелькнула было мысль взять Ивана на празднование смерти усатого, мелькнула и исчезла. А то подумают — привел Ленина на конспиративную квартиру, еще и в диссиденты запишут!

— Иван, а как ты считаешь, если б диссиденты пришли к власти, зажали бы они нас в кулак или действительно дали глотнуть свободы?

— Где ты вчера был? — спросил Иван, зная, что утренние мысли соседа определяются вечерними разговорами.

— А был я, Ваня, в славном обществе свободных людей.

— Иностранцы, что ль? — сощурился Иван и выковырял гипс из угла ленинского глаза.

— Был один. Но главное, пришли туда, Иван, братья во Христе, святая молодежь. Старушкам помогают, с детьми инакомыслящих гуляют по четыре часа в день.

Топот и гиканье прервали Федотов рассказ. Ворвалась ватага детей.

— Привет вождю, — поприветствовали ребятишки Ивана Филипповича. — Куда кидать?

— Сюда, ребятушки, — указал Иван Филиппович на доску, и дети, засучив рукава, принялись кидать в нее комья глины.

— Кого здесь слепите? — поинтересовались ребята, закончив стрельбу по доске.

— Здесь будет триптих, — объяснил Иван Филиппович. — Маркс, Энгельс и Ленин.

— На мороженое дашь? — спросили ребята.

— Завтра, завтра приходите, — ответил Иван Филиппович, ласково выпроваживая детей из мастерской. — Подшефный класс, хорошо работают, — похвалил он детей и, взяв дубину, заровнял поверхность будущего барельефа. — Я, как видишь, и без братьев во Христе обхожусь, — сказал Иван и сдул с Ильича гипсовую пыль. — Ты, Федот, очень разбазариваешься. Друзей — целая Москва, а дело стоит. Я твою Нику Самофракийскую устал поливать и тряпками обматывать. Ты бы хоть развернул ее да поглядел, как она у тебя осела, каркас из головы торчит. Иди и работай!

— Там еще и бард был, опальный. Свобода, свобода, свобода от лжи несносной…

— Хватит, Федот! Иди и работай!

— Пойдем со мной, Иван, я сегодня одиночества не перенесу.

— Не человек тебе нужен, а опохмелка, — заявил Иван Филиппович и застучал молотком по резцу.

Александр Стесин. Ужин для огня. Путешествие с переводом

В своей новой книге Александр Стесин возвращается в Африку — на этот раз в Египет и Эфиопию. Во время непредсказуемой поездки с другом-индусом он постоянно обнаруживает внезапное родство и предельную дальность культур, и паролями здесь то и дело служат имена писателей, знаменитых и малоизвестных. От Пушкина до Гумилева, от Бэалю Гырмы до Данячоу Уорку. Именно рассказы Уорку вдохновили Стесина на необычное путешествие — «путешествие с переводом», и в этой книге вместе с травелогом вы найдете переведенные рассказы одного из лучших африканских писателей XX века.

3. ПУШКИНСКИЙ ДОМ

У Айелу для нас была запланирована обширная программа. Он хотел не столько рассказывать, сколько показывать — в первую очередь свое педагогическое мастерство, выражавшееся в умении переводить древнюю культуру Абиссинии на язык современного ширпотреба. Энергичный, крепкий старик, он был одет в щегольскую черную кожанку и затрапезные брюки с пятнами под ширинкой. Своим видом и повадками он напомнил мне книготорговцев с развалов на Брайтон-Бич, тех, кого моя мама называла «старичок-кочерыжка». Когда мы только приехали в Америку, один из таких «кочерыжек» продавал мне, подростку, паленые кассеты с записями советского рока, по которому я тогда тосковал. На дворе был девяностый год, и старичку было, наверное, лет семьдесят, но, раскладывая передо мной свой товар, этот человек сталинской эпохи демонстрировал познания, которым позавидовал бы любой патлатый завсегдатай Ленинградского рок-клуба. Он даже использовал молодежный сленг, да так бойко, что вполне мог бы сниматься в известной рекламе Альфа-банка: «С каждым клиентом мы находим общий язык».

Айелу был того же сорта. Если тридцатипятилетний Уорку был погружен в события и реалии прошлого, о которых мог знать разве что из книг или рассказов старших, то его семидесятилетнего соприхожанина куда больше занимали вопросы поколения MTV и компьютерных гаджетов. Впрочем, Айелу был подкован по самым разным предметам (недаром Уорку назвал его «ходячей энциклопедией») и, в соответствии с лозунгом Альфа-банка, готов был найти общий язык с каждым клиентом. Так, в разговоре со мной он мгновенно переключился на тему русской литературы и стал перечислять известные ему имена. Я, в свою очередь, старался не ударить в грязь лицом и выжать из памяти ответный список эфиопских авторов. Благо, в университете, пока Деми читала Джойса и Андрея Белого, я корпел над курсовыми по африканской литературе.

— Лео Толстой, Теодрос Достоэвски, Антон Чэхоу, — загибал пальцы Айелу.

— Афэуорк Гэбрэ Иесус, Хаддис Алемайеху…

— Микаэль Шолохоу! Эскиндер Солдженыцэн! Патэр… Патэрнак, Живаго Патэрнак?

— Бырхану Зэрихун, Бэалю Гырма…

— Гырма? А что ты о нем знаешь?

— Я читал его повести. «За горизонтом» и еще что-то.

— Гырма был любимчиком Дерга, его даже назначили министром пропаганды. А потом он взял и написал «Оромай».

Ты читал «Оромай»? Это была первая книга против Палача и его режима. Палач вызвал Гырму к себе, предлагал отречься, а Гырма отказался. И в тот же вечер исчез. Смелый был человек.

— Данячоу Уорку, — не унимался я.

— Хм… Этого я не знаю. Надо же, и откуда только у тебя такие познания? Тебе надо выступать по радио. Но, говоря об эфиопской литературе, ты не назвал главного.

— «Слава царей» 1?

— Эскиндер Пушкин! Он, конечно, русский поэт, но и эфиопский тоже. Сегодня вечером ты узнаешь почему.

— Сегодня вечером, насколько я понял, мы приглашены к Зелалему.

— К какому еще Зелалему?

— К брату Уорку.

— Зелалем подождет, сходите к нему завтра. Ты иврит знаешь?

Знаешь, что такое «бэт лехем»?

— Вифлеем?

— Бэт лехем! Это значит «дом хлеба». На иврите и на амхарском «бэт» — это дом. Сейчас мы пойдем в Бэт Георгыс, а вечером — в Бэт Эскиндер.

Что такое «бэт Эскиндер», было известно одному Айелу, а вот про Бэт Георгыс написано на первой странице любого путеводителя по Аддис-Абебе. Одна из главных достопримечательностей города. Восьмигранный собор Святого Георгия, купающийся в зелени пихт и акаций. В нем, как в пущенной по волнам бутылке, запечатано послание потомкам. Это послание — история итало-эфиопской войны, вернее, войн, начавшихся еще в XIX веке, когда с присоединением Папского государства к Сардинскому королевству Италия озаботилась проблемой колониальной экспансии. Проблема состояла в том, что основная часть темнокожего мира была уже порабощена другими носителями «бремени белого человека». Свободными оставались только княжества Африканского рога, многие из которых сплотил эфиопский Бисмарк, император Теодрос II. Туда и устремились итальянские завоеватели. Сперва были высланы научные экспедиции, чьи карты и отчеты предполагалось использовать впоследствии при продвижении военных отрядов. Затем настал черед дипломатии: в 1889 году был подписан Уччиалльский договор о вечной дружбе и сотрудничестве двух держав. Текст соглашения был составлен послом Италии, и, как позже выяснилось, амхарский вариант весьма отличался от итальянского. К примеру, в амхарской версии документа говорилось, что в вопросах внешней политики царь царей Эфиопии может прибегать к услугам правительства его величества короля Италии; в итальянской же версии глагол «может» был заменен на «согласен». К тому моменту, как переводческая «неточность» обнаружилась, итальянские войска уже продвигались через Эритрею. Обнаружилось и другое: император Менелик II, славившийся незаурядным умом и политической интуицией, тоже втайне собирал армию, готовясь к отражению возможной атаки даже в момент подписания Уччиальского договора. Знал он и то, что итальянская армия несравненно лучше вооружена и имеет численный перевес. Но на стороне Менелика была история. Дело в том, что за предыдущие две тысячи лет в эфиопских летописях было зафиксировано всего тридцать лет без войны. Все остальное время прошло в феодальной резне и битвах с мусульманскими соседями. Словом, жители Африканского рога имели возможность поднатореть в военном деле как никто другой. Так что беспрецедентное событие, произошедшее 27 октября 1895 года, в исторической перспективе кажется не таким уж удивительным. «Случилось то, что в Абиссинии убито и ранено несколько тысяч молодых людей и потрачено несколько миллионов денег, выжатых из голодного, нищенского народа. Случилось еще то, что итальянское правительство потерпело поражение и унижение», — писал Лев Толстой в обличительном обращении «К итальянцам». Речь шла о сражении при Адуа, о первом случае в истории человечества, когда темные туземцы разгромили европейскую армию.

Именно в память об Адуа и был возведен Бэт Георгыс, полностью спроектированный и построенный итальянскими военнопленными. И именно поэтому сорок лет спустя, в период фашистской оккупации, Муссолини приказал перво-наперво сжечь собор. Впрочем, из актов возмездия разрушение собора было самым безобидным. Так, например, после неудавшегося покушения на африканского наместника дуче, маршала Родольфо Грациани, итальянские войска получили приказ в течение трех дней истребить максимальное количество мирного населения Эфиопии. Для достижения наилучших результатов рекомендовалось использовать иприт. Операция была проведена блестяще: по некоторым оценкам, число убитых превысило триста тысяч. Примечателен и тот факт, что одним из наиболее ярых сторонников «актов возмездия» был глава католической церкви, папа Пий XII. По слухам, собор был сожжен с его благословения. В послевоенные годы Бэт Георгыс был отреставрирован по указу императора Хайле Селассие и украшен витражами знаменитого Афэуорка Тэкле. «Хоть я и не православный, но Бэт Георгыс почитаю святыней из святынь», — сообщил Айелу.

После Бэт Георгыса мы побывали в Национальном музее, где посетители имеют возможность познакомиться с первой жительницей Эфиопии, австралопитеком Люси, чей возраст археологи оценивают в 3,2 миллиона лет; на суматошном Меркато, самом крупном рынке на всем континенте; в городском зоопарке, где в клетках мечутся черногривые абиссинские львы, а смирившиеся с судьбой пеликаны невозмутимо спят стоя; в соборе Св. Троицы, где покоится прах последнего монарха, и еще в каких-то храмах. Программа и вправду была насыщенной.

В саду Национального музея стоял скромный памятник русскому поэту. Чугунный бюст, такой же, как и другие в этом саду. Он выглядел так, как будто стоял здесь всегда. Да и где же еще ему быть? Здесь, но не в смысле прародины, не «под небом Африки моей», а просто здесь, между шиповником и кигелией. Часть скульптурного парка, образец окончательной анонимности. Айелу дружески похлопал классика по плечу («А вот и наш Эскиндер!»), предложил сфотографировать нас вместе. На фотографии моя рожа получилась восторженно бессмысленной, а пушкинский бюст — расплывчатым и почти неузнаваемым.

— Странно, — задумчиво произнес Айелу, — имя у него эфиопское, Эскиндер, а вот имя отца — совсем не наше.

— Вам известно даже его отчество? — удивился я.

— Ну конечно. Пушкин.

— Пушкин — это не отчество, а фамилия.

— Но все-таки его отца звали Пушкин. Откуда такое имя? Эфиопы так своих детей не называют.

— Он был эфиопом по материнской линии. И потом, фамилию «Пушкин» придумал не дед Эскиндера и не прадед.

— А кто же?