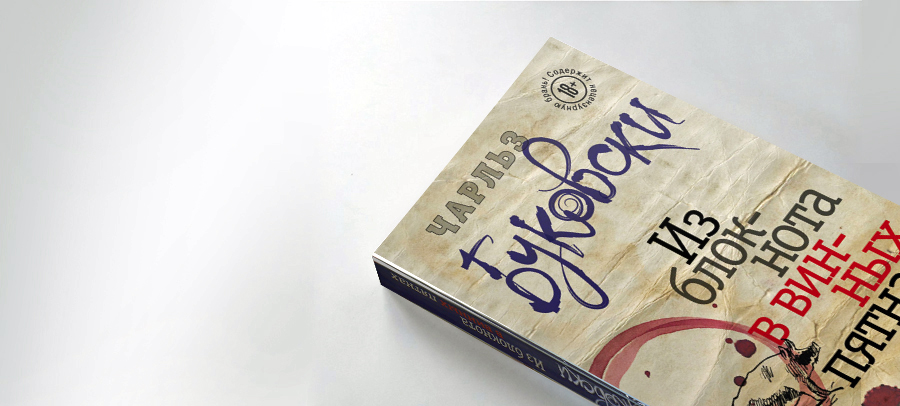

- Чарльз Буковски. Из блокнота в винных пятнах / Пер. с англ. М. Немцова. — М.: Эксмо, 2016. — 384 с.

просто там где Шестов

говорит «трагедия»

Буковски говорит «whisky»

а там где Шестов

говорит «метафизика»

Буковски говорит «fuck»

Владимир Ермолаев

В одном из своих верлибров цикла «Буковски и Бротиган» рижский поэт Владимир Ермолаев неожиданно сопрягает фигуры Чарльза Буковски и русского философа-экзистенциалиста Льва Шестова. Ермолаев ожидает, что параллельное чтение этих двух творцов будет чем-то вроде контрастного душа, однако на поверку между ними оказывается много общего: оба говорят о тяжелой хмари человеческого существования, оба делают акцент на трагизме конкретной человеческой жизни — разница между Буковски и Шестовым есть лишь в способе изложения собственных мыслей.

Простота и прямота («Я швырнул себя навстречу своему личному божеству — ПРОСТОТЕ») — отличительные черты стиля Буковски, которые прослеживаются во всем его творчестве, удивительно обширном для человека с не самым здоровым образом жизни (писатель был заядлым алкоголиком, виски, по его словам, «сглаживает края, хорошо омывает мозги, что шевелятся чересчур»). Еще раз в этом убедиться помогает недавно вышедший по-русски сборник «Из блокнота в винных пятнах», включающий разновременные рассказы, статьи, а подчас и полудневниковые записи великого американца. Некоторые из представленных здесь текстов и вовсе были опубликованы впервые именно в этом сборнике. В книге встречаются, например, подобные пассажи, хорошо характеризующие авторскую установку:

Стиль означает — никакого щита.

Стиль означает — никакого фасада.

Стиль означает предельную естественность.

Стиль означает — человек сам по себе среди миллиардных толп.

Или «Гениальность может оказаться способностью говорить просто о глубоком».

Влияние на стиль Буковски, по его признанию, оказали Уильям Сароян и Джон Фанте, Фридрих Ницше и Федор Михайлович Достоевский (последнего американец зачастую называет именно так, по имени-отчеству, в отличие, скажем, от Тургенева), некоторые работы Хемингуэя. Однако с последним Буковски вступает в принципиальную полемику: «Наш урок с Хемингуэем в том, что человек жил хорошо, но скверно, видя в победе единственный свой путь».

В предисловии к сборнику утверждается, что Буковски в первую очередь известен как поэт. Для англоязычных читателей, вероятно, так оно и есть, однако в России его стихотворения явно проигрывают по популярности прозе. Поэзию у нас вообще издают и читают гораздо менее охотно. Если верить «Википедии», соотношение изданных и неизданных поэтических сборников писателя составляет три к сорока пяти, тогда как все его романы на русский переведены. Что же представляет собой Буковски-поэт?

На более чем двух тысячах страниц книги The Norton Anthology of Modern and Contemporary Poetry — блестящей попытки классификации литературного процесса в англоязычной поэзии от Уитмена и до наших дней — стихотворениям Чарльза Буковски места не нашлось, в отличие, скажем, от условно близких ему по духу Аллена Гинзберга или менее известных у нас Лоуренса Ферлингетти и Гэри Снайдера. Это в какой-то мере символично: Буковски в рамках классификаций тесно, он постоянно пытается отмежеваться от любого сопоставления, ниспровергая любые авторитеты, выступая против любой «групповщины» («Гений я или нет, меня заботило далеко не так, как тот факт, что мне просто не хотелось быть частью чего угодно»). В одном из своих интервью Буковски говорит: «Я одиночка, я занимаюсь своим. Бесполезно. Все время спрашивают меня про Керуака, и неужели я не знаком с Нилом Кэссиди, не был ли я с Гинзбергом и так далее. И я вынужден признаваться: нет, всех битников я пробухал; я тогда не писал ничего». Впрочем, в одном из отрывков книги «Из блокнота в винных пятнах» Буковски признается, что Гинзберг — самая пробуждающая сила в американской поэзии после Уитмена, а в другом — и вовсе пытается выдать себя за автора «Вопля».

В своих стихотворениях Буковски так же бескомпромиссен, как и в прозе. Он честно и открыто разрабатывает все свойственные ему темы, которые практически исчерпывающе перечислил все тот же Ермолаев в другом своем произведении:

Буковски писал

о лошадях женщинах

обывателях выпивке

о том как он пишет стихи

о том как ему не пишется

вот и все о чем писал

поэт Буковски

не так уж мало если подумать

ведь каждая из этих

тем неисчерпаема

и не так уж много если учесть

что писал он

о лошадях женщинах

обывателях выпивке

о том как он пишет стихи

о том как ему не пишется

каждый раз примерно

одно и то же

Из магистральных направлений его рассуждений не упоминается разве что классическая музыка («звуки, исходившие из фонографа моей учительницы в третьем классе, были для меня нечеловеческими, эти звуки никак не соотносились с реальной жизнью и реальным существованием, с морем или бейсбольным ромбом») да тема смерти («Я ношу смерть в левом кармане. Иногда я достаю ее и говорю: “Привет, дорогая, как дела? Когда ты придешь за мной? Я буду готов”»).

Сам писатель так определяет предмет своих интересов: «Жизнь — с маленькой „ж“». При прочтении большого количества стихотворений Буковски подряд, некоторая тематическая односторонность действительно становится заметной, однако глаз она не режет. Это, безусловно, сознательная установка («поэзия — это важно, если к ней не стремишься, не наполняешь ее звездами и фальшью»), воспроизводящая неизменно похожие друг на друга рутинные будни, но то здесь, то там их нарушает неизбывный лиризм, помогающий герою примириться с еще одним днем:

Долгая прогулка ночью —

вот что полезно для души:

заглядывать в окна

наблюдать, как уставшие

домохозяйки

пытаются отбиться

от своих разгоряченных пивом мужей.

Все эти темы хорошо известны русскоязычным (по)читателям прозы Буковски: за исключением «Макулатуры», он фактически пишет одну и ту же книгу с элементами автобиографии, будь то роман взросления «Хлеб с ветчиной» или «Женщины» — современная вариация на тему «Декамерона». Подобная приверженность схожим сюжетам прослеживается и в сборнике «Из блокнота в винных пятнах». Некоторые фрагменты переходят из одного текста в другой чуть ли не дословно, лишь незначительно меняясь. Это напоминает чтение разных списков памятников древней литературы: сопоставление небольших отличий в похожих местах помогает понять ту или иную интенцию автора.

В целом же в этой позиции видится какая-то невероятная честность: если Буковски о чем-то и пишет, то он это все испытал на собственной шкуре. В предисловии к сборнику упоминается, что в одном из своих манифестов под характерным названием «В защиту определенного вида поэзии, определенного вида жизни, определенного вида полнокровного существа, которое однажды умрет» Буковски развивает поэтику сердца, поэтику нежности и открытости. И благодаря этому сборнику разновременных произведений прекрасно видно, что автор остается верным своим установкам на протяжении всей жизни.

«История старой квартиры» – настоящий хит ярмарки «Нон-фикшн», абсолютный фаворит среди покупателей и, как говорится, must have. Книга продолжает очень актуальную в детской литературе последних лет тему – тему осмысления отечественной истории ХХ века, говорить о которой еще совсем недавно было принято либо хорошо, либо никак. После того, как «Сахарный ребенок» Ольги Громовой прорвал плотину молчания, следом потекли книги Юлии Яковлевой, «Сталинский нос» Евгения Ельчина и переиздания автобиографических повестей Маши Рольникайте и Марьяны Козыревой. «История старой квартиры» дополняет этот достойный ряд по-новому – это книжка-картинка, рассказывающая историю века через историю одной московской квартиры. Семья Муромцевых въехала в нее в 1902-м, пережила в ней Первую мировую, революцию, уплотнение, аресты 1937-го, еще одну войну, смерть Сталина, оттепель, перестройку, путч – ровно век: перемен, смертей, сыпняка, голода, подвигов, идей, страха. По книжке можно не только проследить судьбу каждого члена этой семьи, их родственников и слуг, но и подробно познакомиться с предметами быта того времени. Нарисована старая квартира молодой художницей Аней Десницкой, автором иллюстраций к книгам «Метро на земле и под землей» и «Два трамвая».

«История старой квартиры» – настоящий хит ярмарки «Нон-фикшн», абсолютный фаворит среди покупателей и, как говорится, must have. Книга продолжает очень актуальную в детской литературе последних лет тему – тему осмысления отечественной истории ХХ века, говорить о которой еще совсем недавно было принято либо хорошо, либо никак. После того, как «Сахарный ребенок» Ольги Громовой прорвал плотину молчания, следом потекли книги Юлии Яковлевой, «Сталинский нос» Евгения Ельчина и переиздания автобиографических повестей Маши Рольникайте и Марьяны Козыревой. «История старой квартиры» дополняет этот достойный ряд по-новому – это книжка-картинка, рассказывающая историю века через историю одной московской квартиры. Семья Муромцевых въехала в нее в 1902-м, пережила в ней Первую мировую, революцию, уплотнение, аресты 1937-го, еще одну войну, смерть Сталина, оттепель, перестройку, путч – ровно век: перемен, смертей, сыпняка, голода, подвигов, идей, страха. По книжке можно не только проследить судьбу каждого члена этой семьи, их родственников и слуг, но и подробно познакомиться с предметами быта того времени. Нарисована старая квартира молодой художницей Аней Десницкой, автором иллюстраций к книгам «Метро на земле и под землей» и «Два трамвая». «Звездная ночь Ван Гога» – это полноценная энциклопедия истории искусств, которая охватывает период от наскальной живописи из пещеры Шове и гробницы Тутанхамона до работ Луиз Буржуа и Ай Вэйвэя. Ее автор Майкл Берд — английский искусствовед, критик, писатель, поэт и журналист, автор статей для The Times, The Guardian и серии популярных программ об искусстве на канале BBC. Для этой книги Берд написал около восьмидесяти эссе о художниках и произведениях искусства. Он говорит от лица римского мастера, подданного императрицы Ливии, заглядывает через плечо Фидия, вещает из мастерской Джексона Поллока и со строительной площадки Ангкор Вата. Берд перевоплощается легко, его носит по странам и континентам, с ним некогда скучать. Мраморные глыбы, мозаика, бронза, масло, фотобумага, витражное стекло. Древний Египет, Китай, СССР, Франция, Австралия. Берд стирает границы, чтобы донести до читателя простую мысль: «Искусство – везде».

«Звездная ночь Ван Гога» – это полноценная энциклопедия истории искусств, которая охватывает период от наскальной живописи из пещеры Шове и гробницы Тутанхамона до работ Луиз Буржуа и Ай Вэйвэя. Ее автор Майкл Берд — английский искусствовед, критик, писатель, поэт и журналист, автор статей для The Times, The Guardian и серии популярных программ об искусстве на канале BBC. Для этой книги Берд написал около восьмидесяти эссе о художниках и произведениях искусства. Он говорит от лица римского мастера, подданного императрицы Ливии, заглядывает через плечо Фидия, вещает из мастерской Джексона Поллока и со строительной площадки Ангкор Вата. Берд перевоплощается легко, его носит по странам и континентам, с ним некогда скучать. Мраморные глыбы, мозаика, бронза, масло, фотобумага, витражное стекло. Древний Египет, Китай, СССР, Франция, Австралия. Берд стирает границы, чтобы донести до читателя простую мысль: «Искусство – везде». «Книга, где все вертится вокруг одного медного шара» – таков полный заголовок издания, рассказывающего историю мореплавания на примере одного экспоната Государственного Исторического музея. Экспонат этот – глобус-гигант, который был изготовлен в конце XVII века наследниками известного

«Книга, где все вертится вокруг одного медного шара» – таков полный заголовок издания, рассказывающего историю мореплавания на примере одного экспоната Государственного Исторического музея. Экспонат этот – глобус-гигант, который был изготовлен в конце XVII века наследниками известного  Карл Фаберже – гениальный русский ювелир, чье имя давно стало нарицательным. Именно он придумал знаменитые пасхальные яйца с секретом, завоевал весь мир и стал настоящим законодателем ювелирной моды. Книга создана издательством «Арт-Волхонка» совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Карла Фаберже, открытым в Санкт-Петербурге в 2013 году. В ней рассказывается о том, как сын немецкого ремесленника превратился в поставщика императорского двора и личного ювелира Александра III, как в подвале на Большой Морской родилась целая империя с железной дисциплиной и безукоризненной организацией и, наконец, о том, как волшебные яйца и другие бибелоты разошлись по всему миру и стали предметом страсти королей и охоты коллекционеров. Книга продолжает блестящую научно-популярную серию издательства, начатую в прошлом году томами «Что придумал Ле Корбюзье» и «Что придумал Шухов».

Карл Фаберже – гениальный русский ювелир, чье имя давно стало нарицательным. Именно он придумал знаменитые пасхальные яйца с секретом, завоевал весь мир и стал настоящим законодателем ювелирной моды. Книга создана издательством «Арт-Волхонка» совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Карла Фаберже, открытым в Санкт-Петербурге в 2013 году. В ней рассказывается о том, как сын немецкого ремесленника превратился в поставщика императорского двора и личного ювелира Александра III, как в подвале на Большой Морской родилась целая империя с железной дисциплиной и безукоризненной организацией и, наконец, о том, как волшебные яйца и другие бибелоты разошлись по всему миру и стали предметом страсти королей и охоты коллекционеров. Книга продолжает блестящую научно-популярную серию издательства, начатую в прошлом году томами «Что придумал Ле Корбюзье» и «Что придумал Шухов». От крещения Руси до конца ХХ столетия: тысячелетняя отечественная история представлена в картах, пиктограммах и портретах и написана, пожалуй, самым известным учителем истории в России, звездой лектория «Прямая речь» Тамарой Натановной Эйдельман. Каждый разворот этой необычной книги-атласа – это один век истории нашей страны и ее соседей от Уральских гор до Атлантического океана. Вот первое тысячелетие нашей эры: в Риме стоит Колизей, в Константинополе – Святая София, поляне тянут за собой деревянный плуг, вокруг ельник. Вот XVI век: в Лондоне – Шекспир, в Нюрнберге – Дюрер, в русском государстве горит Новгород, вокруг ельник. Век XVII: в Италии – Галилео Галилей, в Германии – Иоганн Кеплер, в Пелиме, Нариме, Сургуте и Тобольске мужики держат бревна, вокруг ельник. Пройдет триста лет и ельник густо покроется лагерными вышками. История в картах оказалась наглядной до жестокости, и в этом особенность формата, который будет интересен и детям и родителям.

От крещения Руси до конца ХХ столетия: тысячелетняя отечественная история представлена в картах, пиктограммах и портретах и написана, пожалуй, самым известным учителем истории в России, звездой лектория «Прямая речь» Тамарой Натановной Эйдельман. Каждый разворот этой необычной книги-атласа – это один век истории нашей страны и ее соседей от Уральских гор до Атлантического океана. Вот первое тысячелетие нашей эры: в Риме стоит Колизей, в Константинополе – Святая София, поляне тянут за собой деревянный плуг, вокруг ельник. Вот XVI век: в Лондоне – Шекспир, в Нюрнберге – Дюрер, в русском государстве горит Новгород, вокруг ельник. Век XVII: в Италии – Галилео Галилей, в Германии – Иоганн Кеплер, в Пелиме, Нариме, Сургуте и Тобольске мужики держат бревна, вокруг ельник. Пройдет триста лет и ельник густо покроется лагерными вышками. История в картах оказалась наглядной до жестокости, и в этом особенность формата, который будет интересен и детям и родителям. «Большие чувства» – это продолжение прошлогоднего сборника статей «Азбучные истины» под редакцией писателя, переводчика и филолога Марии Голованивской. На этот раз темой эссе стала широкая палитра человеческих чувств от «А» (апатии), до «Я» (ярости) с остановкой на каждой из тридцати трех букв русского алфавита. Авторы эссе – флагманы современной отечественной мысли и слова: Сергей Гандлевский, Ольга Седакова, Сергей Юрский, Людмила Улицкая и другие маститые авторы. Эссе написаны очень неравномерно: какие-то предназначены для детского чтения, сквозь другие не продраться без помощи взрослого, но от этого ценность сборника ничуть не умаляется. Книга прекрасно иллюстрирована Хадией Улумбековой.

«Большие чувства» – это продолжение прошлогоднего сборника статей «Азбучные истины» под редакцией писателя, переводчика и филолога Марии Голованивской. На этот раз темой эссе стала широкая палитра человеческих чувств от «А» (апатии), до «Я» (ярости) с остановкой на каждой из тридцати трех букв русского алфавита. Авторы эссе – флагманы современной отечественной мысли и слова: Сергей Гандлевский, Ольга Седакова, Сергей Юрский, Людмила Улицкая и другие маститые авторы. Эссе написаны очень неравномерно: какие-то предназначены для детского чтения, сквозь другие не продраться без помощи взрослого, но от этого ценность сборника ничуть не умаляется. Книга прекрасно иллюстрирована Хадией Улумбековой. «В поисках волшебных книг» – четвертая часть серии искусствоведа, художника и педагога Светланы Прудовской «История книги своими руками». Вся ее книга – незаменимый материал для тематических бесед, творческих занятий и домашнего чтения-смотрения с детьми. Прудовская подробно, дельно и находчиво разбирает саму идею книги: знаков-букв-письменности, образов-иллюстраций, ее механику и смысл. Последняя часть серии рассказывает о магической природе книг: от эфиопских кожаных свитков, книжек-гармошек мексиканских шаманов и средневековых манускриптов до современного поп-апа. Попутно она учит вырезать печати из моркови, и снежинки из бумаги, придумывать шифры и вертеть бумажные бусины. Будьте готовы к тому, что читать эту книгу придется с карандашами и ножницами в руках.

«В поисках волшебных книг» – четвертая часть серии искусствоведа, художника и педагога Светланы Прудовской «История книги своими руками». Вся ее книга – незаменимый материал для тематических бесед, творческих занятий и домашнего чтения-смотрения с детьми. Прудовская подробно, дельно и находчиво разбирает саму идею книги: знаков-букв-письменности, образов-иллюстраций, ее механику и смысл. Последняя часть серии рассказывает о магической природе книг: от эфиопских кожаных свитков, книжек-гармошек мексиканских шаманов и средневековых манускриптов до современного поп-апа. Попутно она учит вырезать печати из моркови, и снежинки из бумаги, придумывать шифры и вертеть бумажные бусины. Будьте готовы к тому, что читать эту книгу придется с карандашами и ножницами в руках. «Призрак Карла Маркса» – одна из серии книг о философии для детей, придуманной издательством «Ад Маргинем» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Герои этих книг: Сократ, Кант, Людвиг Витгенштейн и Ханна Арендт – нерушимые столпы философской мысли. Их идеи в художественной форме изложены для детей возраста 6+. Например Карл Маркс, являясь маленькому читателю в виде призрака (что бродит по Европе), повествует грустную историю восстания силезских ткачей, а заодно, объясняет такие понятия, как «капитал», «рынок», «пролетариат», «потребительская стоимость», «всеобщий эквивалент». Остроумная абсурдистская история заканчивается обещанием вернуться и призывом не забывать категорического императива.

«Призрак Карла Маркса» – одна из серии книг о философии для детей, придуманной издательством «Ад Маргинем» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Герои этих книг: Сократ, Кант, Людвиг Витгенштейн и Ханна Арендт – нерушимые столпы философской мысли. Их идеи в художественной форме изложены для детей возраста 6+. Например Карл Маркс, являясь маленькому читателю в виде призрака (что бродит по Европе), повествует грустную историю восстания силезских ткачей, а заодно, объясняет такие понятия, как «капитал», «рынок», «пролетариат», «потребительская стоимость», «всеобщий эквивалент». Остроумная абсурдистская история заканчивается обещанием вернуться и призывом не забывать категорического императива. Говорить об искусстве народов, чья культура, религия, мифология сильно отличается от западной, очень нелегко. Эта беседа требует серьезной теоретической базы. Тем временем мода на традиционное искусство все возрастает, оно вызывает большой интерес и вдохновляет кураторов на новые проекты. Эта книга поможет родителям овладеть необходимыми знаниями, для того чтобы объяснить любопытному сынишке, чем африканская маска отличается от североамериканской, куда подевались туловища от голов ольмеков, зачем народ мундуруку мумифицировали головы врагов и многие другие. Каждый из тридцати объектов, представленных в этой книге, снабжен вопросами-темами для обсуждения с детьми разных возрастов (от 5 до 13 лет), каждый поможет познакомиться с культурой эскимосов, индейцев, австралийских аборигенов. Эта книга станет прекрасным дополнением к предыдущим частям проекта: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Как говорить с детьми об искусстве ХХ века».

Говорить об искусстве народов, чья культура, религия, мифология сильно отличается от западной, очень нелегко. Эта беседа требует серьезной теоретической базы. Тем временем мода на традиционное искусство все возрастает, оно вызывает большой интерес и вдохновляет кураторов на новые проекты. Эта книга поможет родителям овладеть необходимыми знаниями, для того чтобы объяснить любопытному сынишке, чем африканская маска отличается от североамериканской, куда подевались туловища от голов ольмеков, зачем народ мундуруку мумифицировали головы врагов и многие другие. Каждый из тридцати объектов, представленных в этой книге, снабжен вопросами-темами для обсуждения с детьми разных возрастов (от 5 до 13 лет), каждый поможет познакомиться с культурой эскимосов, индейцев, австралийских аборигенов. Эта книга станет прекрасным дополнением к предыдущим частям проекта: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Как говорить с детьми об искусстве ХХ века».