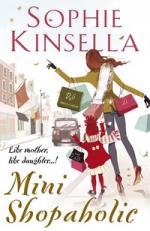

Отрывок из романа

О книге Софи Кинселлы «Минни Шопоголик»

Так. Без паники. Я тут главная. Я, Ребекка

Брендон (урожденная Блумвуд), взрослая.

Я, а не моя двухлетняя дочь.

Только не уверена, что она в курсе.

— Минни, солнышко, отдай мне пони. —

Стараюсь, чтобы голос звучал спокойно и убедительно,

как у Нянюшки Сью из телика.

— По-о-о-о-о-они. — Минни еще крепче

вцепляется в игрушку.

— Никаких пони.

— Мой! — истерично вопит она. — Мо-о-оо-

ой пон-и-и-и-и-и!

Черт. У меня в руках миллион пакетов с

покупками, я обливаюсь потом. Только истерики

мне и не хватало.

Все шло так хорошо. Я обежала торговый

центр и купила абсолютно все, до последней

мелочи, из рождественского списка. Мы с Минни

топали к «Пещере Санта-Клауса», и я лишь

на минуточку притормозила у кукольного домика.

И тут Минни сцапала с витрины игрушечного

пони и наотрез отказалась поставить

его обратно. И я окунулась в пони-кризис.

Плывущая мимо мамочка в обтягивающих

джинсах «Джей Бренд» с безупречно одетой

дочкой учиняет мне «мамашин обзор». Меня

передергивает. После появления Минни я поняла,

что «мамашин обзор» даже круче, чем

«манхэттенский». При «мамашином» одним

взглядом оценивается не только стоимость твоей

одежды с точностью до пенни. Черта с два.

Тут учитывается одежда ребенка, марка коляски,

сумка для подгузников, то, чем ты его кормишь,

а также улыбается ли твое чадо, злится

или визжит.

Понятно, что за одну секунду усечь все это

затруднительно, но поверьте мне, мамаши способны

и не на такое.

Одежда Минни наверняка получает высший

балл (платье: эксклюзив от Дэнни Ковитца,

пальтишко: Рэйчел Райли, туфельки: «Бэби

Диор»). К Минни надежно пристегнуты детские

вожжи (кожаные, от Билла Эмберга, очень клевые,

их фотография была в «Вог»). Но вместо

того, чтобы ангельски улыбаться, как девочка

из журнала, Минни натягивает эти самые вожжи,

словно бык, рвущийся на арену. Бровки яростно

нахмурены, щечки пламенеют, и она набирает

в легкие воздух, готовая снова взреветь.

— Минни! — Я отпускаю вожжи и обнимаю

ее, чтобы она почувствовала себя спокойно

и уверенно, — так советует Нянюшка Сью

в своей книге «Укрощение малышей с трудным

характером». Я купила ее на днях и пролистала.

Просто из любопытства. Нельзя сказать, что у

меня с Минни проблемы или типа того. Она

вовсе не трудный ребенок. И не «непослушная

и капризная», как сподобилась заявить тупая

учительница из детской музыкальной группы.

(Что она понимает? Она даже не умеет толком

играть на треугольнике.)

Просто Минни… настойчивая. У нее обо

всем свое мнение. Скажем, о джинсах (она их

не наденет) или о моркови (она не возьмет ее

в рот). А сейчас она твердо убеждена, что

должна получить игрушечного пони.

— Минни, дорогая, я тебя очень люблю, —

воркую я, — и буду очень, очень счастлива, если

ты отдашь мне пони. Вот так, дай его мамочке…

— Почти получилось. Еще чуть-чуть —

и игрушка у меня.

Ха. Родительские навыки. Их у меня не отнять.

Не могу удержаться и оглядываюсь, желая

выяснить, видит ли кто, как ловко я справляюсь

с ребенком.

— Мо-о-о-о-о-ой! — Минни выхватывает

пони у меня из рук и убегает в глубь магазина.

— Минни! МИННИ! — захожусь я в крике.

Подхватив пакеты, во всю прыть несусь за

Минни. Она тем временем успела исчезнуть в

отделе «Экшн-мэн». Господи, не понимаю, и

зачем только мы тренируем всех этих спортсменов

для Олимпийских игр. Можно просто

послать туда команду карапузов.

Догнав дочь, я пыхчу как паровоз. Надо бы

все-таки заняться послеродовыми упражнениями.

— Отдай мне пони! — Я пытаюсь завладеть

дурацкой лошадью, но Минни вцепилась в нее

словно клещ.

— Мой пон-и-и-и-и! — Карие глазки сверкают

упрямством. Иногда она становится так

похожа на своего отца, что я вздрагиваю.

Кстати говоря, а где Люк? Мы же собирались

делать рождественские покупки вместе.

Всей семьей. Но он испарился час назад, пробормотав,

что ему надо куда-то позвонить, и с

тех пор я его не видела. Сидит, наверное, гденибудь

с газетой и потягивает капучино как

цивилизованный человек. Вечно так.

— Минни, мы не будем его покупать, —

чеканю я своим самым твердым голосом. —

У тебя полно игрушек, и пони тебе не нужен.

Женщина с всклокоченными темными волосами,

толкающая коляску с двойняшками, одобрительно

кивает мне. Не могу удержаться и

устраиваю ей «мамашин обзор». Она из тех

мамочек, что носят «кроки» с носками грубой

домашней вязки. (Зачем так делать? Зачем?)

— Чудовищно, верно? — кривится она. —

Эти пони стоят сорок фунтов! Мои ребятишки

их даже и просить не станут, — добавляет она,

глядя на двух мальчиков, смирно сидящих в

коляске и сосущих большие пальцы. — Стоит

им уступить — и все, это начало конца. Своихто

я хорошо воспитала.

Выпендрежница.

— Точно, — с достоинством отзываюсь я. —

Не могу с вами не согласиться.

— Некоторые родители просто купили бы

игрушку, чтобы утихомирить своего ребенка.

Никакой дисциплины. Отвратительно.

— Ужасно, — киваю я и словно ненароком

протягиваю руку, но Минни ловко уворачивается.

Проклятье.

— Самая большая ошибка — идти у них на

поводу. — Женщина сверлит Минни взглядом. —

Этим-то мы их и портим.

— Ну, я никогда не иду на поводу у моей

дочери, — оживляюсь я. — Минни, пони ты не

получишь. И точка.

— Пон-и-и-и-и-и! — Вопли Минни сменяются

душераздирающими всхлипываниями. Ну

и актриса же она. (Вся в мою мамочку.)

— Удачи. — Женщина разворачивает коляску.

— Счастливого Рождества.

— Минни, хватит! — яростно шиплю я, как

только женщина скрывается из виду. — Ты

позоришь нас обеих! Зачем тебе вообще этот

идиотский пони?

— Пон-и-и-и-и-и-и! — Она прижимает пони

к себе, словно это давно пропавший любимец,

которого продали на базаре в пятистах милях

от дома, и он только что приковылял обратно

на ферму, весь израненный, чтобы поприветствовать

хозяйку радостным ржанием.

— Это просто дурацкая игрушка, — стою

я на своем. — Что в ней такого хорошего?

Хм. Вообще-то… он действительно ничего.

Из натурального дерева, белого цвета, весь

в блестящих звездочках, мордочка разрисована

вручную и такая симпатичная. И красные

колесики.

— Тебе совсем не нужен пони, Минни. —

Мой голос звучит гораздо менее убедительно.

Господи, седло! Это что, натуральная кожа?

Уздечка с застежками совсем как настоящая, а

грива сделана из конского волоса. И к нему

прилагается набор щеточек.

Сорок фунтов совсем не дорого. Я кручу

маленькое красное колесико, и оно вертится

просто идеально. У Минни еще нет игрушечного

пони. Явный пробел.

Это не значит, что я ей поддамся.

— Его можно завести. — Оглядываюсь и

вижу, что к нам приближается пожилая продавщица.

— Ключ в подставке. Вот он.

Она поворачивает ключ, и мы с Минни зачарованно

глазеем на пони — он поднимается

и опускается под звяканье музыки, словно карусельная

лошадка.

О господи! Я просто влюблена в этого пони.

— На него специальная рождественская

цена — сорок фунтов, — добавляет продавщица.

— Обычно мы продаем их за семьдесят.

Ручная работа, из Швеции.

Скидка почти пятьдесят процентов! Так и

знала, что совсем недорого. Разве я этого не

говорила?

— Он тебе нравится, верно, малышка? —

Продавщица улыбается Минни, и та расцветает

в ответ, забыв о своих бедах. Не хочу хвастаться,

но дочурка выглядит такой очаровательной в

своем красном пальтишке, с темными хвостиками

и ямочками на щеках. — Будете его покупать?

— Я… э…

Ну же, Бекки. Скажи «нет». Будь образцовой

мамой. Уматывай отсюда.

Я снова глажу гриву пони. Он просто потрясающий.

Посмотрите только на его милую

мордочку. Пони — это оригинально, правда?

Он никогда не надоест. Это классика. Это как

жакет от «Шанель», только игрушка.

Кстати, ведь на носу Рождество. И распродажа.

Кто знает, неожиданно приходит мне в голову,

вдруг Минни станет знаменитой наездницей.

И этот игрушечный пони подтолкнет к тому,

чтобы ее талант расцвел. Я представляю, как

моя двадцатилетная дочь стоит в красном жакете

рядом с роскошной лошадью, она только что

победила на Олимпийских играх, и говорит в

камеру: «Все началось на Рождество. Я получила

подарок, который изменил мою жизнь…»

Мой мозг работает, словно компьютер, анализирующий

ДНК. Нужно изловчиться и сделать

одновременно следующее: 1. Не поддаться

на шантаж Минни. 2. Остаться хорошей матерью.

3. Купить пони.

Срочно нужно отыскать умное и неожиданное

решение. Вроде тех, за которые Люк отваливает

своим консультантам кучи денег…

И тут меня осеняет. Совершенно гениальная

идея. И почему только я раньше не догадалась?

Я достаю телефон и пишу Люку.

Люк! У меня отличная мысль. Нужно выдавать

Минни карманные деньги.

Тут же прилетает ответ:

Зачем?

Энергично набиваю:

Чтобы она делала покупки, конечно. Нужно

разбираться в финансах с детства. Прочитала в

статье. Помогает развитию ответственности.

Минуту спустя ответ от Люка:

А нельзя просто купить ей «Файнэншиал таймс»?

Быстро жму на кнопки телефона:

Не смешно! Два фунта в неделю?

И тут же:

Чокнулась? Хватит 10 пенсов.

Я с негодованием пялюсь на экран телефона.

Десять пенсов? Да он просто скупердяй.

Что малышка сможет себе позволить на такую

сумму? На десять пенсов в неделю пони мы не

купим. Так, вот мой ответ:

50 пенсов в неделю. Среднее по стране. (Он

не удосужится проверить.) Ты где? Пора к Санте!

Ладно. Скоро буду.

Ура! Я убираю телефон и быстро подсчитываю

в уме. Пятьдесят пенсов в неделю за два

года составит пятьдесят два фунта. Проще некуда.

Господи, и почему я раньше не додумалась

до карманных денег? Класс! Перед нашим шопингом

открываются новые горизонты.

Я поворачиваюсь к Минни, гордая собой, и

провозглашаю:

— Послушай, дорогая, я не стану покупать

тебе этого пони, потому что уже сказала «нет».

Но ты сама можешь купить его на собственные

карманные деньги. Правда, здорово?

Минни разглядывает меня с недоверием.

Будем считать, что молчание — знак согласия.

— Поскольку ты раньше ничего не тратила,

у тебя накопились деньги за два года. Этого достаточно. Видишь, как полезно экономить?

— добавляю я нравоучительно. — Весело,

правда?

Мы идем к кассе, и меня распирает от самодовольства.

Вот это, я понимаю, ответственный

подход к воспитанию ребенка. Я с ранних

лет знакомлю дочь с принципами финансового

планирования. Да я могу стать телевизионным

гуру! Руководство Супер-Бекки для финансово

ответственных родителей. В каждом выпуске

на мне будут новые сапожки…

— Тележа.

Я возвращаюсь на землю и обнаруживаю,

что Минни бросила пони и ухватилась за розовый

пластиковый ужас. Это тележка Винни из

мультика. Где она ее откопала?

— Тележа? — Она с надеждой поднимает

на меня глаза.

Что?

— Нам не нужна тележка, дорогая. — Я вся

терпение. — Ты хотела пони. Очень симпатичного

пони. Помнишь?

Минни взирает на деревянное животное с

полным равнодушием.

— Тележа.

— Пони! — Я поднимаю лошадку с пола.

Какое разочарование. Как она может быть

такой непостоянной? Это тоже бабушкино наследство.

— Тележа!

— Пони! — кричу я громче, чем намеревалась,

и трясу гривой перед ее носом. — Я хочу

пон-и-и-и-и-и…

И тут я чувствую затылком чей-то сверлящий

взгляд. Оборачиваюсь и вижу женщину с

мальчиками-близнецами. Она стоит в нескольких

ярдах и уличающе щурится.

— Я считаю… — Торопливо опускаю пони,

мои щеки пылают. — Да, вполне можно сделать

покупку на карманные деньги. Основы

финансового планирования. Сегодня мы узнали,

что сначала надо сэкономить, а потом

можно и потратиться, верно, дорогая? Минни

готова отдать все свои карманные деньги за

пони, и это очень хороший выбор…

— Я нашла еще одного! — Как из-под земли

снова появляется продавщица, она запыхалась,

в руках у нее пыльная коробка. —

Он лежал на складе, и они составляли пару,

видите…

Существует еще один пони?

Она вынимает его, а я тем временем ловлю

ртом воздух. Пони темно-синий, как ночное

небо, грива черная, он усеян звездочками,

а колесики золотые. Совершенно обалденный.

И так подходит к первому. Боже, мы должны

заполучить их обоих. Просто обязаны.

Женщина с коляской и глазами-сверлами

никуда не уходит. Сгинь!

— Жаль, малышка, что ты уже спустила

все свои карманные деньги, верно? — Напряженная

злая улыбка выдает, что она никогда не

радуется и не занимается сексом. По некоторым

людям это сразу видно.

— Да, похоже, так оно и есть. — Я с ней

предельно вежлива. — Тут возникает проблема.

И ее надо решить. — Я какое-то время усиленно

размышляю, а потом обращаюсь к Минни: —

Солнышко, это твой второй важный урок по

финансовому планированию. Иногда, когда нам

выпадает возможность изумительной, уникальной

сделки, можно сделать исключение из правил.

Это называется «ловить момент».

— Вы собираетесь купить его? — В голосе

мамаши явное недоверие.

А ей-то какое дело? Господи, вечно эти

мамашки суют нос куда не следует. Как только

у вас появляется ребенок, вы словно тут же

превращаетесь в раздел интернет-сайта, озаглавленный

«Место для ваших грубых и обидных

комментариев».

— Разумеется, я не собираюсь покупать

его. — В моем тоне появляются металлические

нотки. — Она потратит на него свои карманные

деньги. Лапонька, — я наклоняюсь и стараюсь

завладеть вниманием Минни, — если ты

заплатишь за второго пони из собственного

кармана из расчета пятьдесят пенсов в неделю,

то на это уйдет… шестьдесят недель. Тебе

придется взять кредит. Он называется «овердрафт», — излагаю я с максимальной доступностью.

— То есть ты потратишь все карманные

деньги, полагающиеся тебе к трем с

половиной годам. Согласна?

Минни слегка сбита с толку. Ну и что? Я сама

пребывала в замешательстве, когда брала свой

первый кредит. Опыт приходит со временем.

— Мы все уладили. — Одаряю продавщицу

сияющей улыбкой и протягиваю ей «Визу». —

Мы берем обоих пони, спасибо. Видишь, дорогая?

— обращаюсь я к Минни. — Мы с тобой

сегодня усвоили такой вот урок: никогда не

сдавайся, если тебе действительно чего-то хочется.

Пусть все выглядит безнадежно, но выход

обязательно найдется.

Чувствую законную гордость, ведь я приняла

мудрое решение. К этому и сводится воспитание.

Надо учить ребенка постигать законы

жизни.

— Знаешь, однажды я с блеском вышла из

затруднительного положения, — щебечу я, набирая

пин-код. — Как-то я углядела сапоги

«Дольче и Габбана» с девяностопроцентной

скидкой! Только на моей карте не было ни

пенни. Но разве я спасовала? Нет. Никогда!

Минни слушает меня так жадно, словно

я рассказываю ей сказку про трех медведей.

— Я обошла всю квартиру, порылась в карманах

и сумочках, набрала много маленьких

монеток… и догадайся, чем все кончилось? —

Я делаю эффектную паузу. — У меня оказалось

достаточно денег! И я смогла купить сапоги!

Ура!

Минни хлопает в ладоши, и, к моей радости,

близнецы тоже начинают бурно выражать свой

восторг.

— Хотите выслушать еще одну историю? —

ликую я. — Хотите узнать про распродажу

образцов в Милане? Однажды я шла по улице

и вдруг увидела таинственный знак. — Я выразительно

таращусь на мамашу близнецов. —

И как вы думаете, что там было написано?

— Какая-нибудь чушь. — Женщина вцепляется

в ручку коляски. — Хватит, пора домой.

— Слушать! — требует один из мальчишек.

— Не будем мы ничего слушать. Вы чокнутая,

— бросает она мне через плечо. — И удивляться

нечего, что у вас такой избалованный

ребенок. Туфельки у нее от Гуччи, да?

Избалованная?

Кровь бросается мне в лицо, я застываю в

шоке. Минни вовсе не избалованная! И «Гуччи»

не делает таких туфелек.

— Она не избалованная!

Но женщина уже скрылась за витриной с

Почтальоном Пэтом. Я, разумеется, не побегу

за ней с криком: «Мой ребенок хотя бы не

сидит целыми днями в коляске, сунув палец в

рот! И кстати, вам не приходило в голову вытереть

им носы?»

Не стану показывать Минни подобный пример.

— Вперед, Минни! — стараюсь успокоиться

я. — Пошли к Санта-Клаусу. Это развеселит

нас.

Купить книгу на Озоне