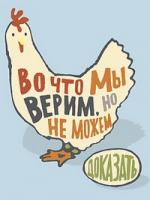

Несколько эссе из книги

О книге под редакцией Джона Брокмана «Во что мы верим, но не можем доказать»

Предисловие

Вопрос проекта Edge

В 1991 году я выдвинул идею третьей культуры: «к ней

относятся ученые и мыслящие практики, которые благодаря

своей работе и внятным высказываниям вытесняют

традиционных интеллектуалов в формировании

зримых глубинных смыслов нашей жизни, по-новому

определяя, кто мы и что мы». В 1997 году благодаря

развитию Интернета мы создали «дом» третьей культуры

в Сети, веб-сайт Edge.

Проект Edge — торжество идей третьей культуры,

новое сообщество интеллектуалов в действии. Они

представляют здесь свои исследования, идеи и комментируют

работу и идеи других мыслителей третьей

культуры. Они понимают, что их гипотезам необходима

критика. В итоге возникает острая научная дискуссия,

посвященная важнейшим вопросам цифровой

эры и ведущаяся в весьма напряженной атмосфере, где

умение по-настоящему думать торжествует над анестезиологией

мудрости.

Идеи, представленные на сайте Edge, гипотетичны;

они знакомят с новыми областями эволюционной

биологии, генетики, компьютерных наук, нейрофизиологии, психологии и физики. Здесь обсуждаются

фундаментальные вопросы: как возникла Вселенная?

как возникла жизнь? как возник разум? А в результате

рождаются новая натурфилософия, новое понимание

физических систем, новые взгляды на само мышление,

заставляющие пересматривать традиционные представления

о том, кто мы и что значит быть человеком.

Каждый год на сайте Edge в рамках The World

Question Center проводится опрос. Впервые он состоялся

в 1971 году, это был концептуальный арт-проект

моего друга и коллеги, художника Джеймса Ли Байерса,

ныне покойного. Он умер в Египте в 1997 году.

Я познакомился с Байерсом в 1969 году. Он связался

со мной после выхода в свет моей первой книги By the

Late John Brockman. Мы оба принадлежали миру искусства,

нас обоих интересовали лингвистика, умение

задавать вопросы и «Штейны» — Эйнштейн, Гертруда

Стайн, Витгенштейн и Франкенштейн. Именно Байерсу

принадлежат идея проекта Edge и его девиз:

Чтобы достичь переднего края мировых знаний,

найдите самые лучшие и оригинальные умы, соберите

их вместе, и пусть они зададут друг другу

те вопросы, которые обычно задают самим

себе.

Джеймс считал, что для постижения аксиологии

(теории ценностей. — Прим. ред. ) общественных знаний

вовсе не обязательно отправляться в библиотеку

Гарварда и читать все шесть миллионов книг. (На полке

в его комнате, где почти не было мебели, одновременно

находилось не больше четырех книг, а прочитанные он заменял новыми.) Он хотел собрать вместе

сто лучших умов человечества, запереть их вместе

«и предложить им задать друг другу те вопросы, которые

обычно задают самим себе». Результатом должен

был стать синтез всех соображений. Но на пути

от идеи к ее реализации нас всегда ждет множество ловушек.

Байерс нашел эти сто лучших умов, позвонил

каждому из них и спросил, какие вопросы они задают

самим себе. В итоге семьдесят человек из ста просто

не удостоили его ответом.

К 1997 году Интернет и электронная почта открыли

новые возможности для реализации грандиозного

плана Байерса. Так на свет появился проект Edge. Среди

первых его участников были Фримен Дайсон и Мюррей

Гелл-Манн, участники того самого списка ста лучших

мыслителей мира, составленного Байерсом.

Для каждого из восьми ежегодных выпусков Edge

я использовал один и тот же метод: задавал вопросы

самому себе, а потом просил участников проекта ответить

на какой-нибудь из этих вопросов, посетивших

среди ночи меня или кого-то из моих корреспондентов.

В 2005 году вопрос проекта Edge предложил психологтеоретик

Николас Хамфри.

Великие умы иногда угадывают истину до того,

как появятся факты или аргументы в ее пользу.

(Дидро называл эту способность «духом прорицания».) Во что вы верите, хотя не можете

этого доказать?

В 2005 году вопрос проекта Edge оказался очень

показательным (радиостанция BBC 4 назвала его «фантастически возбуждающим… кокаином научного

мира»). В книге я собрал ответы, посвященные сознанию,

познанию, разным представлениям об истине

и доказательствах. В целом, я бы сказал, что эти ответы

демонстрируют, как мы справляемся с излишней определенностью.

Мы живем в эру поисковой культуры,

когда Google и другие поисковые системы ведут нас

в будущее, изобилующее точными ответами и в сопровождении

наивной убежденности. В будущем мы

сможем ответить на вопросы — но хватит ли нам ума

их задать?

Эта книга предлагает другой путь. Нет ничего

страшного, если мы в чем-то не уверены и просто выдвигаем

предположения. Вскоре после публикации

ответов на вопрос в 2005 году Ричард Докинз, британский

эволюционный биолог, заметил в одном интервью:

«Было бы совершенно ошибочно предполагать,

что наука уже знает все на свете. Наука развивается,

выдвигая догадки, предположения и гипотезы, иногда

под влиянием поэтических идей и даже эстетических

образов. А затем пытается подтвердить их путем

экспериментов или наблюдений. В этом и заключается

красота науки — в ней есть стадия воображения,

но за ней следует стадия доказательств, стадия подтверждения».

В этой книге также есть свидетельства того, что ученые

и другие интеллектуалы не ограничиваются своей

профессиональной сферой. Они работают в своей

области, но при этом серьезно размышляют о том,

каковы пределы человеческих знаний. Они считают,

что наука и технологии не просто помогают приобретать

новые знания, но способны найти ответы на более глубокие вопросы о том, кто мы и как мы осознаем

то, что знаем.

Я верю, что мужчины и женщины третьей культуры

— выдающиеся интеллектуалы нашего времени.

Но не могу этого доказать.

Джон Брокман

Введение

Доказательства в науке, философии, в уголовном

праве или в обычной жизни — понятие растяжимое,

причудливо формируемое всевозможными человеческими

слабостями и человеческой изобретательностью.

Когда ревнивец Отелло требует доказательств

неверности своей юной жены (хотя она, конечно же,

чиста), Яго не составляет труда дать своему хозяину

именно то, чего он так мазохистски жаждет. Веками

блестящие христианские богословы с помощью рациональных

аргументов доказывали существование Бога

на небесах, хотя прекрасно понимали, что не могут

позволить себе других выводов. Мать, несправедливо

обвиненная в убийстве своих детей на основании профессионального

мнения педиатра, вправе сомневаться

в вере суда в научные доказательства существования

синдрома внезапной смерти младенцев. Пенелопа

не уверена, что оборванец, объявившийся в Итаке, —

действительно ее муж Одиссей, и поэтому придумывает

хитроумный способ выяснить это, спрашивая

незнакомца о том, как устроено их супружеское ложе.

Подобное доказательство удовлетворило бы почти всех, но только не специалиста по логике. Не по годам

развитый десятилетний математик, с восторгом

обнаруживший доказательства того, что сумма углов

треугольника всегда составляет 180 °С, еще до первого

бритья узнает, что в других математических системах

это не всегда так. Едва ли многие из нас знают, как доказать,

что при любых обстоятельствах два плюс два

равняется четырем. Мы просто верим, что это так.

Если только нас не угораздило жить в условиях политического

режима, заставляющего поверить в невозможное;

Джордж Оруэлл в литературе, а Сталин, Мао,

Пол Пот и многие другие в реальной жизни с успехом

доказали, что человека вполне можно заставить поверить,

что два плюс два равняется пяти.

Точно установить истину на удивление сложно,

практически в любом вопросе, даже самом простом.

Почти всегда сложно осознать свои внутренние предположения.

И когда-то было не принято ставить

под сомнение мудрость старейшин или традиций,

сохранявшихся в течение столетий, и опасно навлекать

на себя гнев богов — как минимум их наместников

на земле. Возможно, величайшее достижение

человечества, превосходящее даже изобретение колеса

и земледелия, — это постепенное развитие системы

мышления, науки, в основе которой лежит опровержение

и главная задача которой — самокоррекция.

Лишь недавно, примерно в последние пятьсот лет,

значительная часть человечества начала обходиться

без откровений, предположительно ниспосланных

сверхъестественными сущностями, и отдала предпочтение

масштабной умственной деятельности, основанной

на накоплении фактов, открытых дискуссиях, постоянных уточнениях, а иногда весьма радикальных

гипотезах. Здесь нет священных текстов — можно сказать,

что это богохульство, приносящее практическую

пользу. Эмпирические наблюдения и доказательства,

конечно же, крайне важны. Но иногда наука — это

не только точные описания и классификации. Иногда

идеи «приживаются» не потому, что они доказаны,

а потому что созвучны чему-то уже известному из других

областей знаний, или они точно предсказывают

или ретроспективно объясняют те или иные явления,

либо принадлежат людям, которые убедительно их аргументируют

и обладают влиянием — естественно, человеческие

слабости проявляются и в науке. Но амбиции

молодых, новые методы и наша смертность — могущественные

силы. Как заметил один комментатор,

наукой движут похороны.

В то же время некоторые научные теории кажутся

верными просто благодаря их элегантности — они лаконичны

и при этом очень многое объясняют. Несмотря

на гневное неприятие со стороны церкви, теория

естественного отбора Дарвина быстро получила признание,

по крайней мере, по стандартам интеллектуальной

жизни викторианской эпохи. Чтобы доказать

свою теорию, Дарвин привел огромное количество

примеров, которые выбрал с великой тщательностью.

Он показал, что его довольно простая теория применима

в самых разных случаях и обстоятельствах. И этот

факт не остался незамеченным армией англиканских

викариев из деревенских приходов, посвящавших все

свое свободное время, коего было в избытке, естественной

истории. В теории общей относительности

Эйнштейн предложил революционные идеи о том, что гравитация — следствие не притяжения между

телами в зависимости от их массы, а искривлений

пространства-времени, созданных материей и энергией.

Всего через несколько лет после рождения этой

теории она появилась во всех учебниках. Стивен Вейнберг

пишет, что начиная с 1919 года астрономы не раз

пытались проверить эту теорию, измеряя отклонение

света звезд Солнцем во время затмения. Но достаточно

точные измерения, способные ее обосновать, удалось

получить только после появления радиотелескопа,

в начале

на недостаток доказательств, теорию относительности

просто принимали на веру, потому что, как говорит

Вейнберг, она была «невероятно красива».

О воображении в науке написано много: внезапные

догадки, мгновенные вспышки интуиции, изящные

подсказки повседневных событий (вспомним о том,

как химик Кекуле увидел во сне структуру бензольного

кольца — ему приснилась змея, пожирающая свой

хвост) и редкие победы красоты над истиной. Джеймс

Уотсон вспоминает, как биолог Розалинд Франклин,

стоя перед окончательной моделью молекулы

ДНК, «сказала, что ее структура настолько прелестна,

что не может не быть истинной». Тем не менее обычные

люди вроде нас с вами до сих пор твердо убеждены,

что ученые не верят в то, чего не могут доказать.

Как минимум мы требуем от них более строгих доказательств,

чем от литературных критиков, журналистов

или священников. Именно поэтому ежегодный вопрос

проекта Edge — во что вы верите, хотя не можете этого

доказать? — привлек такой большой интерес. Он демонстрирует

парадокс: те, кто создал себе репутацию благодаря строгим доказательствам, высказывают самые

разные недоказуемые убеждения. Разве скептицизм

не должен быть родным братом науки? Те самые мужчины

и женщины, которые осуждают нас за то, что мы

упорно держимся за некие туманные понятия, не прошедшие

проверки святой троицей слепого, управляемого

и выборочного тестирования, наконец-то сами

преклоняют колени, объявляя о своей вере.

Но этот парадокс мнимый. Отвечая на вопрос Edge,

лауреат Нобелевской премии Леон Ледерман пишет:

«Верить во что-то, зная, что это невозможно доказать

(пока), — суть физики». Это собрание ответов действующих

ученых нельзя назвать антитезой науке.

Это не просто вольные размышления профессионалов

на досуге. Их ответы связаны с самыми разными сферами

и отражают дух научного сознания в его лучшем

проявлении — это открытые, гибкие, смелые гипотезы

просвещенных умов. Многие ответы описывают

разные версии будущего в разных областях знаний.

Читатели, имеющие гуманитарное образование и привыкшие

к пессимизму, который, как принято считать,

отличает истинного интеллектуала, будут удивлены

оптимистическим настроем этих страниц. Некоторые,

например психолог Мартин Селигман, верят, что мы

не так уж порочны. Другие уверены в том, что человечество

вполне может стать лучше. В целом настоящий

сборник — торжество чистого удовольствия познания.

Есть ли жизнь, или разумная жизнь, за пределами Земли?

Существует ли время на самом деле? Является ли

язык предпосылкой сознания? Есть ли сознание у тараканов?

Какова теория квантовой механики? А может

быть, мы выжили в процессе естественного отбора, благодаря нашей вере в то, что невозможно доказать?

Читатель найдет в этом сборнике благоговейный трепет

перед миром живой и неживой природы, не имеющий

аналогов, скажем, в исследованиях культуры.

Возможно, в искусстве подобные чувства выражает

лирическая поэзия.

Еще одно интересное свойство: в этом сборнике

мы видим то, что Э. Уилсон называет «непротиворечивостью

». Ученые все чаще заимствуют идеи и процедуры

из смежных или полезных для них областей,

и границы между узкими, специализированными

областями знаний начинают исчезать. Старая мечта

Просвещения о единой системе знаний становится более

достижимой: биологи и экономисты заимствуют

идеи друг у друга; нейрофизиологи обращаются к математикам,

специалисты по молекулярной биологии

пасутся на плохо охраняемых территориях химиков

и физиков. А представители космологии обращаются

даже к теории эволюции. И, разумеется, им всем

нужны сложные компьютеры. Чтобы помочь коллегам

из других областей, ученым приходится откладывать

в сторону свою специальную терминологию и переходить

на лингва франка — обычный английский. Конечно,

это пойдет на пользу и читателю, не обязанному

владеть тайным языком науки. Одним из следствий —

а, возможно, и символом — этого нарождающегося

единства научного сообщества стал веб-проект Edge

и его чрезвычайно впечатляющая интеллектуальная

культура. На этих страницах представлена лишь малая

часть этого непрерывного и увлекательного коллоквиума,

открытого для всех.

Иэн Макьюэн

Мартин Рис

СЭР МАРТИН РИС — профессор космологии

и астрофизики, преподаватель колледжа Тринити

Кембриджского университета. Обладатель почетного

звания Королевского астронома, приглашенный

профессор Имперского колледжа (Лондон)

и Лестерского университета. Автор нескольких

книг, в том числе «Всего шесть цифр», «Наша космическая

обитель» и «Наш последний час».

Я верю, что разумная жизнь в настоящее время существует

только на Земле, но вполне может распространиться

по всей Галактике и за ее пределы. Возможно, мы

уже на пороге этого процесса. Если программа поиска

внеземного разума (SETI, Search for Extra-Terrestrial

Intelligence) ничего не даст, это вовсе не будет означать,

что жизнь — случайный космический эксперимент;

напротив, это только повысит нашу самооценку. Земная

жизнь и ее будущее станут вопросом вселенской

важности. Даже если сегодня разум существует только

на Земле, остается достаточно времени, чтобы он распространился,

по крайней мере, по нашей Галактике и эволюционировал в такие сложные формы, которые

мы даже не способны себе представить.

Почему-то принято считать, что человечество

проживет на Земле еще около 6 миллиардов лет

и сможет наблюдать последнюю вспышку и смерть

Солнца. Но формы жизни и разума, которые возникнут

к этому времени, будут так же отличаться от нас,

как мы от бактерий. Это не подлежит сомнению, даже

если в будущем эволюция продолжится с той же скоростью,

с какой возникают новые виды в последние

(будут ли это органические или искусственные виды)

пойдет гораздо стремительнее, чем перемены, которые

привели к появлению человека, ведь в отличие

от естественного отбора Дарвина эта эволюция будет

разумно направлена. В нынешнем столетии изменения

значительно ускорятся — посредством намеренных

генетических модификаций, фармакологических

средств направленного действия, возможно, даже

кремниевых имплантов в мозг. Может быть, человечеству

осталось быть единственным разумным биологическим

видом всего пару столетий, особенно если

к тому времени возникнут поселения за пределами

нашей планеты.

Но пара столетий — это всего лишь миллионная

доля продолжительности жизни Солнца, а у Вселенной,

вероятно, еще более долгое будущее. Пока что отдаленное

будущее остается в ведении научной фантастики.

Возможно, высокоразвитые разумные существа

будущего даже научатся создавать новые вселенные.

Возможно, они смогут выбирать, какие законы физики

будут в них действовать. Возможно, эти существа будут обладать такой вычислительной мощью, что создадут

вселенную, не менее сложную, чем наша.

Может быть, мою точку зрения не удастся доказать

еще миллиарды лет. Возможно, она будет признана

ошибочной гораздо раньше — например, мы сами

или непосредственные потомки человечества создадут

теории, которые обнаружат внутренне обусловленные

пределы сложности. Но это уже напоминает религиозную

веру, и я надеюсь, что так и будет.

Рей Курцвейл

РЕЙ КУРЦВЕЙЛ — изобретатель, предприниматель.

Ведущий разработчик первого устройства

для перевода печатного текста в слышимую речь

для незрячих; первого устройства, синтезирующего

печатный текст и слышимую речь; первого

плоского сканера CCD; первой коммерческой системы

распознавания речи с большим словарным

запасом и автор множества других изобретений.

Обладатель Национальной медали за достижения

в области технологий и многих других наград,

автор нескольких книг, среди них — «Сингулярность

рядом: когда люди выходят за пределы биологии».

Мы найдем способ преодолеть скорость света,

и она уже не будет предельной скоростью передачи

информации.

Мы расширяем возможности своих компьютеров

и систем коммуникаций и внутри, и снаружи. Чипы

становятся все меньше, и при этом мы вкладываем

все больше материальных ресурсов и энергии в вычисления

и коммуникации (каждый год мы производим

все больше чипов). Через десять или двадцать

лет мы перейдем от двумерных чипов к трехмерным

самоорганизующимся схемам, состоящим из молекул.

В конце концов мы дойдем до предела материи

и энергии, способных поддерживать растущий объем

вычислений и коммуникаций.

Мы приближаемся к пределу развития внутрь (т. е.

использования все более мелких устройств), но наши

вычисления продолжат распространяться вовне, с помощью

материалов, уже существующих на Земле, например,

углерода. В итоге мы исчерпаем ресурсы нашей

планеты, но продолжим расширять свое влияние

вовне — на другие части Солнечной системы и за ее

пределы.

Как скоро это произойдет? Мы могли бы отправить

в космос крохотных самовоспроизводящихся роботов,

летящих со скоростью света, в сопровождении

электромагнитных волн, содержащих необходимое

программное обеспечение. Эти нанороботы могли бы

колонизировать дальние планеты.

Здесь мы приближаемся к пределу, который на первый

взгляд представляется непреодолимым, — к скорости

света. Может показаться, что миллиард футов

в секунду — это очень быстро, но Вселенная простирается

на такие расстояния, что скорость света оказывается

основным ограничением, с которым развитая

цивилизация (которой мы надеемся стать) может расширять

свое влияние.

Но есть предположение, что эта граница не так

непреодолима, как может показаться. Физики Стив

Ламоро и Джастин Торгерсон из Лос-Аламосской Национальной

лаборатории проанализировали данные

древнего природного ядерного реактора, 2 миллиарда

лет назад создавшего реакцию деления ядра, длившуюся несколько сотен тысяч лет. Этот реактор находился

в регионе, который мы сейчас называем Западной

Африкой. Анализируя радиоактивные изотопы, оставшиеся

от этого реактора и сравнивая их с изотопами

современных ядерных реакторов, ученые выяснили,

что физическая константа . (альфа, которую также называют

постоянной тонкой структуры), определяющая

силу электромагнитного излучения, два миллиарда

лет назад имела другое значение. Скорость света

обратно пропорциональна ., и обе эти величины считаются

неизменными. Похоже, . уменьшилась. Если

эта гипотеза подтвердится, это будет значить, что скорость

света увеличилась.

Есть и другие исследования, позволяющие делать

подобные предположения, и сейчас в Кембриджском

университете проводится настольный эксперимент,

призванный выяснить, способны ли мы хотя бы немного

изменить скорость света техническими средствами.

Конечно, его результаты потребуют тщательной проверки.

Если их удастся подтвердить, это будет очень

важно для будущего цивилизации. Если скорость света

увеличилась, то, скорее всего, не потому, что прошло

много времени, а потому, что изменились те или иные

условия. Подобные научные открытия лежат в основе

развития технологий. Разработчики технологий часто

находят простой, незначительный научный результат

и начинают искать способы использовать его на практике.

Если скорость света изменилась вследствие изменения

условий, это открывает новые возможности,

а интеллект и технологии будущего смогут их использовать.

Именно так развивается инженерная мысль.

Вспомним, например, как мы усиливали неочевидные признаки принципа Бернулли (что атмосферное давление

воздуха над искривленной поверхностью несколько

ниже, чем над плоской), чтобы в итоге возник

целый новый мир авиации.

Если же окажется, что скорость света изменить

не в наших силах, мы можем пойти другим путем,

используя пространственно-временные тоннели

(wormholes — «кротовые норы»). Это некие искривления

во Вселенной, имеющие больше трех видимых измерений,

которые можно использовать как короткий

путь к отдаленным территориям. В 1935 г. Эйнштейн

и физик Натан Розен предположили, что электроны

и другие частицы можно описать как крохотные тоннели

пространства-времени. Двадцать лет спустя физик

Джон Уиллер впервые употребил термин wormhole. Он

проанализировал пространственно-временные тоннели

и показал, что их существование целиком и полностью

соответствует теории общей относительности,

которая гласит, что пространство, главным образом,

искривлено в других измерениях.

В 1988 году физик из Калифорнийского технологического

института Кип Торн и его аспиранты Майкл

Моррис и Ури Йертсевер довольно подробно описали,

как можно создать подобные пространственновременные

тоннели. На основании квантовых флуктуаций

так называемый вакуум постоянно создает

крохотные тоннели размером с субатомную частицу.

Добавив энергии и следуя другим правилам квантовой

физики и общей теории относительности (хотя эти две

сферы очень сложно интегрировать), пространственновременные

тоннели теоретически можно расширить

до такой степени, чтобы сквозь них могли пролететь объекты, превышающие размер субатомных частиц.

Возможно, люди в них тоже поместятся, хотя это будет

очень сложно. Но, как я уже говорил, достаточно будет

отправить в космос нанороботов и информацию, а они

смогут пролететь сквозь тоннели размером с микрон.

Специалист по вычислительной нейробиологии Андерс

Сандберг считает, что пространственно-временной

тоннель диаметром в один нанометр способен передавать

целых 1069 бит / с. Торн, Моррис и Йертсевер

описали метод, соответствующий общей теории относительности

и квантовой механике, позволяющий быстро

создавать пространственно-временные тоннели

между Землей и отдаленными регионами Вселенной,

даже если пункт назначения находится на расстоянии

многих световых лет.

Физики Дэвид Хочберг и Томас Кефарт из университета

Вандербильдта указывают, что вскоре после

Большого взрыва сила гравитации оказалась достаточной

для того, чтобы обеспечить энергию, необходимую

для спонтанного возникновения огромного

количества самостоятельно стабилизирующихся тоннелей.

Возможно, многие из них до сих пор существуют

и даже распространяются, образуя широкую сеть

коридоров, простирающихся по всей Вселенной. Возможно,

нам проще будет обнаружить и использовать

эти естественные тоннели, чем создать новые.

Суть в том, что если существуют малейшие способы

выйти за пределы скорости света, то технические

мощности, которых достигнет будущая цивилизация

людей и машин, обнаружат их и смогут использовать.