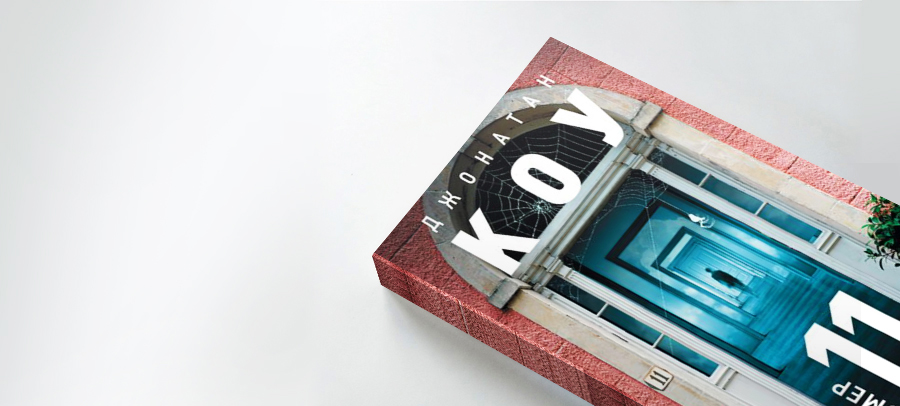

- Мануэль Рохас. Сын вора / Пер. с исп. А. Гитлиц и Р. Заубер. – М.: Центр книги Рудомино, 2016. – 432 с.

«Сын вора» Мануэля Рохаса — книга, ознаменовавшая новую веху не только в чилийской, но и во всей латиноамериканской литературе. Автор, получивший в 1957 году Национальную премию, стал одним из величайших писателей страны.

«Сын вора» в своеобразной форме возрождает традиции испанского плутовского романа.

Часть первая

I

Почему я приехал сюда? Для чего? Я все время бродил с места на место, потому что… Да это долго рассказывать, а главное — не знаю, с чего начать. Такой уж уродился: мысли у меня вечно вразброд, не умею я с точностью метронома отмерять время, такт за тактом, секунду за секундой; и память выхватывает первое, что подвернется, а то уйдет далеко вспять, отступит, отозвавшись на призыв туманных, полуистлевших воспоминаний. Сначала — а может, это было потом — меня арестовали. Каторга мне, конечно, не грозила: подумаешь, налет на ювелирный магазин. Я до того о нем и знать не знал, да и теперь спроси, где он, — не найду. Кажется, у меня были сообщники, да только видел я их, как и этот магазин, впервые в жизни и даже не знал их имена — как, впрочем, и они обо мне ничего не знали. Полиция — та кое-что знала, да и то не наверняка. Тюрьма — долгие дни и долгие ночи на цементном полу; вот и заработал воспаление легких, а после кашель, мучительный кашель, который разрывал на части больное легкое. Все же от смерти я ускользнул и от правосудия тоже: болезнь отступила, и на свободу вышел — в измятом, перепачканном масляной краской костюме, который болтался на мне, как на вешалке. Что теперь делать? А что я мог делать? Разве что умереть, хотя и умереть не так-то просто. О работе и думать не приходилось — я бы в первый же день свалился с лесов; а о воровстве и подавно — больное легкое не отпускало.

Жить, выходит, было еще труднее, чем умереть. Так, еле волоча ноги и грустно размышляя о будущем, вышел я за ворота тюрьмы.

— Ты свободен. Распишись здесь. Эй, часовой!

Выпусти.

Вокруг солнце и ветер, море и небо.

II

Никого у меня тогда не было; подружился я, правда, с одним парнем, но и его потерял в этом городе. Он не умер, мы не поссорились, просто он ушел. Вот так иногда обронишь на людной улице или на пустынном берегу дорогую тебе вещь — так и я потерял друга. Мы добрались до Вальпараисо в надежде, что здесь сядем на судно, идущее на север; но нам это не удалось, во всяком случае мне. На каждом шагу, на каждом перекрестке, за каждым поворотом подстерегают тебя злобные псы-полицейские, поездные кондуктора, консулы, начальники портов, капитаны и их помощники: они готовы сделать все, чтобы тебя задержать, не дать уехать, куда ты хочешь.

— Как бы мне попасть на пароход…

— Национальность?

— Аргентинец.

— Свидетельство о рождении?

— У меня нет.

— Что, потерял?

— Никогда не было.

— Как попал в Чили?

— В товарном вагоне, со скотом.

Я ничего не придумал. Во всем был виноват кондуктор; нет чтобы пожалеть нас, помочь — раскричался вовсю: будто ему убыток какой, если пять несчастных оборванцев проедут на подножке товарного вагона. Напрасно мы упрашивали его, напрасно один парень из наших лил горючие слезы и умолял Христа ради не прогонять его, потому что — и, всхлипывая, он показывал на свои изодранные ботинки — он двадцать дней шел пешком, и ноги у него разбиты в кровь, и если он останется здесь, то умрет от холода и голода в этой проклятой Валье-де-Успальята. Ни в какую.

Кондуктора ничем было не прошибить. Даже самые искусные слезы нашего плакальщика не смогли его разжалобить — он только посмеивался. Тут паровоз надсадно загудел; кондуктор в последний раз осклабился, приложил свисток к губам, вскочил на подножку и вместе со своим фонарем исчез в темноте. Поезд тронулся. Не успел он набрать скорость, как парень утер слезы и сопли, многоэтажно обласкал кондуктора и застучал рваными башмаками вдогонку за поездом, и мы все тоже — до чилийской границы оставалась еще добрая сотня километров, и пешком их не одолеешь; к тому же глухая ночь вокруг и яростный свист ветра были пострашнее угроз и брани кондуктора. Теперь поезд гнал во всю мочь, а я висел на подножке, уцепившись одной рукой за поручень и сжимая в другой чемодан. Но вскоре я почувствовал, что до утра мне не выдержать, силы мои подходили к концу, и я не мог больше противиться смертельной усталости и одолевавшему меня сну; закрой я глаза хоть на мгновение, и сон схватит меня, бросит под колеса, а там верная смерть; и все же мои веки слипались, непослушные пальцы готовы были разжаться, отпустить поручень…

В тот день мы протащились пешком километров сорок; в Валье-де-Успальята мы свалились, подкошенные усталостью, позабыв даже о голоде; свалились и уснули мертвецким сном. И тут засвистел паровоз. Мы заметались впотьмах, натыкаясь друг на друга, подхватили свои пожитки и ринулись к поезду; а я, счастливый обладатель чемодана, конечно, позади всех — будь он проклят, этот чемодан, возни с ним не оберешься, поминутно открывай да закрывай из-за каждого пустяка.

Я изо всех сил таращил глаза; над, головой проплывало небо и ломаная линия гор, внизу была темнота, лишь кое-где светлевшая пятнами снега; и со всех сторон, в грудь, в спину, хлестал и еще по-зимнему мотал нас ледяной горный ветер, пробирался в рукава, за шиворот, обмораживал пальцы, засыпал землей и угольной пылью глаза. Я должен был выбирать между жизнью и сном, но я ничего не соображал. Стук колес словно баюкал меня, а извивавшиеся внизу рельсы — стоило взглянуть из-под полуприкрытых век — усыпляли, тянули навстречу смерти. Была минута, когда я чуть не спрыгнул на рельсы и, конечно, разбился бы насмерть, но земля звала меня, обещала отдых и покой. Я выругался. «Ты чего?» — спросил меня парень в рваных ботинках. Он висел на передней площадке следующего вагона, и всякий раз, когда поезд, лязгая буферами, замедлял ход, нас швыряло друг на друга. Я не ответил.

С трудом волоча за собой чемодан, я влез на площадку, вскарабкался на крышу, подобрался к вентиляционному люку и спрыгнул в вагон. Здесь хотя бы не придется висеть на поручнях, а главное, не грозит удовольствие снова увидеть противную рожу кондуктора. Я и не подозревал, что меня ожидает: не успел я приземлиться, как пол заходил ходуном, быки — словно к ним ворвался не человек, а голодный ягуар — в ужасе закружились, наполнив вагон глухим перестуком копыт. Я сразу забыл про сон, про стужу, даже про голод и заметался по вагону, увертываясь от быков и пробиваясь к стене, чтобы обеспечить себе тыл; наконец прижался спиной к двери и стал работать руками, локтями, ногами, отбиваясь от обезумевших быков.

Немного погодя быки затихли, и я уже было облегченно вздохнул, но на повороте вагон тряхнуло, и они снова закружились. Парень, который на станции так ловко лил слезы, снова бился в истерике, только теперь от смеха: с площадки, которую он занял после меня, он увидел, как жалкий, беспомощный человечишка — в руках чемодан, проклятый чемодан, ни на минуту его не поставь, потому что он в лепешку превратится, — забавно увязает в свежем навозе и, пытаясь вытащить ноги, скользит, точно по льду.

В этой компании я и добрался до Чили. Вот и обошелся без свидетельства о рождении.

III

— Сеньор, мне нужна справка, что я аргентинец.

— Справка… А я откуда знаю, что вы аргентинец?

Есть у вас свидетельство о рождении?

— Нет, сеньор.

— Военный билет?

— Тоже нет.

— Чего же вы хотите?

— Мне нужна справка. Я должен сесть на пароход.

Здесь работы нет.

— Пусть вам пришлют документы. Родственники у вас в Аргентине есть?

— Да, но…

— Иначе ничего не выйдет. Принесите документы, и я выдам любую справку. Документ за документ.

Где вы родились?

(Родился я в Буэнос-Айресе. Но никого не интересует, где я на самом деле родился, — была бы справка.)

Убеждать, уговаривать — знаю по опыту, толку никакого; каменное, бесчувственное лицо чиновника даже не дрогнет — подай ему справку! Хуже всего, если попадется аргентинец: где бы обрадоваться, что земляка встретил, так еще не верит — подай ему справку, тогда поверит. Смешной народ! Мне они не верят, хотя кто же может сомневаться, что я на самом деле родился; а бумажонке, пусть даже фальшивой, они верят. Будто трудно сфабриковать справку со всеми штампами и печатями, где будет сказано, что ты турок. А ты поди попробуй родись турком. Казалось бы, послушать меня, так и сомневаться нечего: хотя выговор у меня мягкий, как у всякого, кто ведет свой род от испанцев, а не от горластых итальянцев, но во мне, говори я хоть шепотом, сразу признаешь аргентинца, и не просто аргентинца, а жителя Буэнос-Айреса, которого уж никак не спутаешь ни с перуанцем, ни с кубинцем, ни тем более с каким-нибудь там уругвайцем. Но им до этого дела нет; станут они ломать голову, где ты родился — в лесах Бразилии или в горах Тибета. И если по простоте душевной я все еще уверял, что я родом из Буэнос-Айреса, то лишь потому, что было бы по меньшей мере смешно доказывать, что я из Мату-Гросу или из далекой, богом забытой в горах страны краснокожих. Конечно, это только чинушам подавай документ, а люди попроще, вроде меня, — те знали цену справкам, они сами норовили обойтись без бумажонок или заводили десяток на все случаи жизни; так вот, они безо всякого верили, что я из Буэнос-Айреса. Чиновник верит бумажке.

А человек — человеку. Вспоминаю, однажды в Мендосе я забрел на городскую площадь и там у фонтана увидел длинного худого парня с огромным орлиным носом, таким же огромным — под стать носу — кадыком и с серыми глазами, которые, казалось, пожирали плававших в бассейне рыбок. Тогда я отделил от свежесорванного винограда несколько кистей и протянул их парню, а тот, едва сглотнув последнюю ягоду, объявил, что он баск. Баск! Извлеки он из кармана целый выводок крокодилов или птенца нанду1, я и то бы, кажется, не так удивился и не так обрадовался. Баск?! Здесь? В Буэнос-Айресе, в моем далеком Буэнос-Айресе, помню, чуть не каждый молочник был баском, но те баски, в широких штанах и с неизменным платком на шее, канули в прошлое вместе с моим детством. И вдруг в Мендосе, на городской площади, объявился баск, мой собственный баск. Я предложил ему еще винограда. Он принялся теперь уже неторопливо выплевывать косточки, а я — на правах спасителя — терзать его вопросами.

Под конец мы затянулись вонючими окурками (нас угостил один мой знакомый, мендосский нищий, который прибежал на площадь, потому что счел своим долгом оценить по достоинству мой виноград), и я попросил баска сказать несколько слов на его родном языке, а он, решив, видно, меня сразить наповал, запел — ну да, запел — та-ра-рам-там-там. И хотя я не понял ни слова — он мог с таким же успехом петь по-чешски или по-лапландски, но я даже в мыслях не оскорбил его ни малейшим сомнением. С чего бы он стал меня обманывать? Этот баск, как и моя юность, теперь тоже далекое прошлое. Он ходил штурманом. Что он делал в Мендосе, где морем даже не пахло? В ответ он неопределенно махнул рукой. Я так и не понял — кораблекрушение случилось или на контрабанде попался. Больше я его не видел.

Но пусть бы кто осмелился сказать тогда или потом, что он вовсе не баск, а каталонец и что пел не сорсико, а сардану2. Уж я бы этого наглеца проучил по-своему.

IV

Писать? Кому я мог писать? Обычно мои родичи бродили где-нибудь на юге, вдоль берегов Атлантики; искать их там — все равно что песчинку на дне морском. Они были из породы кочевников, но не из тех, что в поисках корма кочуют по тундре и жарким степям, а из неугомонного племени кочевников-горожан, которые вечно перебираются из города в город, из страны в страну.

Еще и поныне не перевелось это кочевое племя, эти бродячие горожане, которые хоть и не пасут овец, а разводят цветы в палисадниках, и не бороздят моря, а сапожничают или там столярничают в городе, да только и здесь норовят всеми правдами и неправдами увильнуть от бесконечно длинной восьмичасовой работы у станка и от всяких норм и срочных заказов и готовы придумать себе любое занятие — пусть какое угодно трудное и опасное — только бы не сидеть на месте, только бы до конца дней бродить по свету, презирая все пограничные и таможенные запреты.

Общество, втайне завидуя их вольной жизни, клеймит их позором или предает анафеме и травит, как диких зверей… Правда, наши родители, пока мы не подросли, старались вести оседлую жизнь, если можно так назвать жизнь, при которой города меняешь чаще, чем башмаки. Они предпочли бы не сниматься с насиженного места, пока не оперятся их птенцы, но денежные затруднения и преследования, которым их подвергал закон, вынуждали их перебираться на новые земли — ведь мой отец выбрал трудную и опасную профессию.

В детстве ни я, ни братья даже не подозревали, чем он занимается. И мать вначале ничего не знала; отец уверял, что торгует табаком, хотя к табачному делу имел лишь то касательство, что покупал сигареты. И вот как-то, вскоре после свадьбы, мать принялась над ним подтрунивать, потому что, говорила она, какая-то странная у него торговля: целый день дома сидит, а на ночь неизвестно куда исчезает и является лишь на рассвете.

Тогда он смущенно улыбнулся в каштановые усы и признался, что он ее обманул и что он вовсе не коммерсант, а игрок. Так она и числила его игроком, правда, недолго. Месяца через два после этого разговора наш мнимый картежник вышел, как всегда под вечер, из дому, но ни на рассвете, ни даже к ночи не вернулся. Мать подождала еще день и уже хотела бежать его искать — хотя мы жили тогда в Рио-де-Жанейро и она совсем не знала города, — как вдруг в комнате оказался, точно вынырнув из-под земли, какой-то человек — не вошел, а проскользнул, будто тень, — и в мешанине испанских и португальских слов она с трудом разобрала, что он от мужа, пришел за ней. Мать удивилась, но пошла вслед за этим человеком-тенью, который жался к домам, когда им на пути встречался полицейский. Так дошли они до серого здания, и тогда ее сумрачный проводник — поистине детище этих серых, мрачных стен — поднял длинный указательный палец и произнес:

— Спросите здесь Галисийца.

— А кто это? — удивилась мать.

— О seu marido3, — прошептало, в свою очередь изумившись, бестелесное существо. Сказало и растворилось в звенящем, раскаленном воздухе Рио.

Мать вошла в тюрьму и в комнате свиданий за решеткой увидела своего мужа — не того аккуратного, степенного кубинца Хосе дель Реаль-и-Антекера, каким все знали его еще два дня назад, а перепачканного и затравленного испанца Анисето Эвиа, знаменитого вора, по прозвищу Галисиец. Мать вцепилась руками в толстые — пальцами не ухватишь — прутья решетки и громко вскрикнула.

— Не плачь, Росалия. Это ненадолго,— ласково уговаривал ее Галисиец, поглаживая пожелтевшими от табака пальцами прильнувшее к решетке заплаканное лицо. — Принеси мне одежду и сигареты.

Мать принесла ему одежду и сигареты, он переоделся, и снова перед ней был ее добропорядочный муж, только теперь их разделяла решетка. Однажды у нее вышли все деньги, а вечером в тот же день в комнату, запыхавшись, вбежала хозяйка и сказала, что мать спрашивает какой-то важный господин. «Неужели опять он?» — подумала мать, вспомнив бестелесное существо, хотя того не только важным, а и попросту господином нельзя было назвать.

Но вместо растекавшегося в воздухе человека перед ней стоял плотный, будто весь с иголочки сеньор: розовые упругие щеки, рыжие усы, голубые глаза, новый костюм, сверкающие башмаки — нигде ни морщинки, ни пятнышка.

— Меня зовут Николас, — гулко, словно впервые пробуя. силу собственного голоса, проговорил он. — Мы с вами земляки. А с мужем вашим друзья, вместе работали. Да вы не плачьте, его скоро выпустят. — И ушел, положив на стол пачку чистых, без единого пятнышка и таких же новых, казалось, как сам хозяин, банковских билетов. Благородство осанки, обходительность, щедрость посетителя совсем покорили мою мать, да и появился он так нежданно-негаданно и так кстати, словно его послало само небо. Таким она и помнила Николаса все эти годы, вплоть до следующей встречи, когда увидела его за толстой решеткой, переплетенной колючей проволокой.

Поэтому едва Галисиец заикнулся, что Николасу нужна ее помощь, мать сразу же вскочила, готовая бежать для него xоть на край света. Где он? Добрый ангел оказался недалеко.

— В каторжной тюрьме, — сказал отец, выпустив в седеющие усы струю дыма и откладывая в сторону только что снятый восковой слепок с ключа. — Помнишь, тогда, в Бразилии, он принес тебе хрустящие ассигнации? Вот за них-то и схлопотал двадцать пять лет каторги.

Мать взяла меня с собой. И вот перед нами Николас — такой же чистый и вылощенный: румяные щеки, голубые глаза, даже арестантскую одежду и номер на груди, казалось, только что специально для него изготовили. Они обрадовались встрече и заговорили вполголоса, а я, уцепившись за юбку матери, глазел по сторонам, удивленно рассматривая каторжников и жандармов, плачущих женщин и мужчин, поносивших на чем свет стоит эту жизнь или тягостно и мрачно молчавших, да детей, которые уныло чмокали карамельками или хныкали, вторя завываниям матерей.

Николас открутил длинный кусок проволоки и, наколов ассигнацию, протянул ее матери: это был крупный банковский билет, только не новый и хрустящий, как те бумажки, какие он дал нам в Бразилии, а засаленный и жеваный, будто его несколько лет проносили в башмаке. Но ни деньги, ни хлопоты не помогли. Он пытался бежать: один раз — по канализационным трубам, да застрял там и едва не задохнулся, с трудом его оттуда вытащили.

Через некоторое время его перевели на юг; оттуда он снова бежал, но неудачно прыгнул с трехметровой высоты, сломал ногу и не удержался — крикнул от боли. Лишь на Огненной Земле, куда его под конец отправили, он все-таки ускользнул от правосудия, но заблудился в затопленных дождями лесах.

Однако я уверен, что и в последнюю свою минуту он не слинял, не растерял своей новизны и добротности.

Хотя Николас и пообещал тогда, что отец скоро выйдет на свободу, да не так скоро дело делается. Судьям, которые начисто лишены всякого воображения,

потребовалось немало дней, чтобы убедиться (и все же до конца они этому так и не поверили), что вопреки официальной версии, Анисето Эвиа не только не подрывал устоев общества, а напротив, как заявил тоже вполне официально адвокат, укреплял их, поскольку, являясь коммерсантом, способствовал развитию торговли. Он зашел в номер отеля, который занимала Патти, чтобы предложить знаменитой актрисе кое-какие украшения. Украшения? Да, сеньор судья. Что ж тут удивительного? Немец-ювелир, который скупает у воров Рио краденые драгоценности, переправил ему через своих агентов чемодан с ожерельями, кольцами и другими разными побрякушками. Почему Эвиа выбрал такой час? А когда же еще застанешь артиста в номере? Как он вошел? Дверь была открыта. Ведь сеньор судья знает, что артисты — народ безалаберный.

Все как один. Мой подзащитный несколько раз постучал, а потом… Адвокат вызвал в качестве свидетеля мою мать (она должна была вот-вот родить), и та не только полностью — как и наставлял ее многоопытный защитник — подтвердила его слова, но и вылила уже сверх программы целое море слез. А примерно через неделю, в тот день и почти в тот самый час, когда мать произвела на свет Жоао, своего первенца, Галисиец явился домой, правда не один, а в сопровождении полицейского агента, которому было предписано сторожить отца днем и ночью, пока не придет какое-нибудь судно и не увезет его все равно куда, на север или на юг. Прошло еще несколько дней, и родители с новорожденным сыном на руках отчалили на юг. На пристань пришел адвокат с портфелем под мышкой, туго набитым теми самыми новыми банкнотами, которые щедро раздавал Николас; явился и бесплотный человек: стоял, выпучив один глаз на полицейского, а другой — на отца… И так всю жизнь — из города в город, из страны в страну; дети рождались, росли; иногда отец исчезал, бывало и надолго — где-то бродил, прятался от полиции или отсиживал срок, а потом снова объявлялся, успев обрасти длинной бородой, и сразу за работу — снимать восковые слепки, выпиливать ключи, делать отмычки. Почему он не выбрал себе другого дела? Не могу понять. Судя по тому, с каким рвением его иной раз разыскивала полиция, у него случались крупные деньги. Был он бережливым, воздержанным, спокойным и трудиться умел, не жалея сил. Из него получился бы идеальный рабочий, который пришелся бы по вкусу любому фабриканту, и марксисту тоже — хотя, конечно, причины и мотивы, по которым каждый из них приходит в восторг от подобной находки, диаметрально противоположны.

Бывало, мы снимали отдельный домик, а то ютились в крохотной комнатушке, но не было случая, чтобы у нас скрипнул замок или заскрежетал засов; замки всегда работали с точностью часового механизма; не успеешь прикоснуться ключом, и холодный металл, повинуясь теплой руке, с которой он, казалось, был в тайной связи, послушно распахивает дверь настежь.

Отец усидеть не мог спокойно, если в доме заводился разболтанный, плохо пригнанный запор или ржавый, неповоротливый ключ — он испытывал при этом такие же страдания, как пианист, которого заставляют играть на расстроенном рояле. Отец непременно вынет замок или засов, и станет с любопытством и нежностью его разглядывать, словно допытываясь, что у него болит, потом одним неуловимым движением подкрутит какой-нибудь винтик, ослабит другой, подтянет пружинку, что-то еще повернет и осторожно, любовно снова вставит замок в пробой; после этого подпилит ключ, вставит его в скважину — и вот уже, смотришь, бородка мягко, бесшумно повернулась, и дверь заперта. Словом, у отца были золотые руки.

Поэтому мне и некому было писать.

1 Нанду — американский страус

2 Сорсико — баскский танец, сардана — каталонский

3 Ваш муж (португ.)

Московский Центр авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся» и проект «Тогда» начали выпуск книг в серии «Незамеченный авангард». По задумке авторов, каждая книга будет посвящена отдельным малоизвестным памятникам московского авангарда. Первый выпуск серии был посвящен Купальне-бане Рогожско-Симоновского района и стал победителем национального конкурса книжного дизайна «Жар-книга». Издание, посвященное Даниловскому Мосторгу, раскрывает историю «самого европейского здания» Москвы 1920-х. Помимо чертежей и редких архивных кадров в книге представлена история советской торговли 1920-x – середины 1930-х годов с воспоминаниями покупателей.

Московский Центр авангарда библиотеки «Просвещение трудящихся» и проект «Тогда» начали выпуск книг в серии «Незамеченный авангард». По задумке авторов, каждая книга будет посвящена отдельным малоизвестным памятникам московского авангарда. Первый выпуск серии был посвящен Купальне-бане Рогожско-Симоновского района и стал победителем национального конкурса книжного дизайна «Жар-книга». Издание, посвященное Даниловскому Мосторгу, раскрывает историю «самого европейского здания» Москвы 1920-х. Помимо чертежей и редких архивных кадров в книге представлена история советской торговли 1920-x – середины 1930-х годов с воспоминаниями покупателей. Классический труд Владимира Паперного, который на сегодняшний день выдержал уже четыре переиздания, до сих пор остается самым актуальным чтением для всех, кто интересуется советской архитектурой, да и советской культурой в целом. В своем труде, написанном еще в 1970-е годы в качестве диссертации, Паперный вводит в оборот смелую концепцию о культуре 1 и культуре 2. Культура 1 – понятие, которое автор использует, когда говорит о материале 1920-х годов. Культура 2 – понятие, которое описывает период 30–50-х гг. Применяя междисциплинарный подход, Паперный, наряду с архитектурой, анализирует газетные заметки, литературу и кинофильмы.

Классический труд Владимира Паперного, который на сегодняшний день выдержал уже четыре переиздания, до сих пор остается самым актуальным чтением для всех, кто интересуется советской архитектурой, да и советской культурой в целом. В своем труде, написанном еще в 1970-е годы в качестве диссертации, Паперный вводит в оборот смелую концепцию о культуре 1 и культуре 2. Культура 1 – понятие, которое автор использует, когда говорит о материале 1920-х годов. Культура 2 – понятие, которое описывает период 30–50-х гг. Применяя междисциплинарный подход, Паперный, наряду с архитектурой, анализирует газетные заметки, литературу и кинофильмы. Недавно ушедший от нас Селим Хан-Магомедов также давно известен всем любителям советской архитектуры. Доктор искусствоведения и академик архитектуры, долгое время он являлся научным руководителем серии «Творцы авангарда», в которой вышло около 30 изданий. Это небольшие, хорошо оформленные книги, каждая из которых посвящена одному имени: архитектору, дизайнеру или фотографу – всем тем, кто создавал русский авангард. В серии вышли книги о Варваре Степановой, Алексее Гане, Владимире Шухове и многих других. Сложно выделить какое-то одно издание. Они все увлекательнонаписаны и легко читаются – своего рода архитектурный ликбез для начинающих.

Недавно ушедший от нас Селим Хан-Магомедов также давно известен всем любителям советской архитектуры. Доктор искусствоведения и академик архитектуры, долгое время он являлся научным руководителем серии «Творцы авангарда», в которой вышло около 30 изданий. Это небольшие, хорошо оформленные книги, каждая из которых посвящена одному имени: архитектору, дизайнеру или фотографу – всем тем, кто создавал русский авангард. В серии вышли книги о Варваре Степановой, Алексее Гане, Владимире Шухове и многих других. Сложно выделить какое-то одно издание. Они все увлекательнонаписаны и легко читаются – своего рода архитектурный ликбез для начинающих. Эта книга – богато иллюстрированный альбом французского фотографа Фредерика Шобена, изданный в 2011 году, который сложно назвать научным трудом в полном смысле этого слова. Альбом посвящен позднесоветской архитектуре, от брежневской эпохи до периода распада СССР. Всю историю советской архитектуры Шобен делит на три периода. Первый период: авангардная архитектура, вдохновленная энтузиазмом первых послереволюционных лет. Второй период – послевоенной архитектуры – он связывает с монументальными пристрастиями Сталина. Третий период начинается после смерти Сталина, приходится на правление Хрущева с его знаменитым постановлением «Об установлении излишеств в проектировании и строительстве». Здания, которым он посвятил свою книгу, Шобен называет «Четвертой архитектурой». Это заброшенные санатории,старые театры, здания научных институтов, будто вдохновленные мечтой о космосе и новых территориях. В них фотограф видит последний всплеск великой империи.

Эта книга – богато иллюстрированный альбом французского фотографа Фредерика Шобена, изданный в 2011 году, который сложно назвать научным трудом в полном смысле этого слова. Альбом посвящен позднесоветской архитектуре, от брежневской эпохи до периода распада СССР. Всю историю советской архитектуры Шобен делит на три периода. Первый период: авангардная архитектура, вдохновленная энтузиазмом первых послереволюционных лет. Второй период – послевоенной архитектуры – он связывает с монументальными пристрастиями Сталина. Третий период начинается после смерти Сталина, приходится на правление Хрущева с его знаменитым постановлением «Об установлении излишеств в проектировании и строительстве». Здания, которым он посвятил свою книгу, Шобен называет «Четвертой архитектурой». Это заброшенные санатории,старые театры, здания научных институтов, будто вдохновленные мечтой о космосе и новых территориях. В них фотограф видит последний всплеск великой империи. Книга Ирины Чепкуновой посвящена интенсивному периоду возведения в Москве и Подмосковье профсоюзных клубов. Константин Мельников, Илья Голосов, братья Веснины и многие другие архитекторы успели поработать в этом новом для себя жанре. Большинство этих необычных зданий оказались сегодня заброшены. В книге провинциальныеклубы рассматриваются наряду со столичными зданиями в рамках единой системы клубного наследия конца 1920-х годов.

Книга Ирины Чепкуновой посвящена интенсивному периоду возведения в Москве и Подмосковье профсоюзных клубов. Константин Мельников, Илья Голосов, братья Веснины и многие другие архитекторы успели поработать в этом новом для себя жанре. Большинство этих необычных зданий оказались сегодня заброшены. В книге провинциальныеклубы рассматриваются наряду со столичными зданиями в рамках единой системы клубного наследия конца 1920-х годов. Иван Жолтовский был патриархом русской архитектуры, прожившим долгую жизнь. До революции он состоялся как мастер нео-ренессанса и неоклассицизма, в советское время стал одним из старейшин сталинской архитектуры. Трудно себе представить, но он родился через шесть лет после отмены крепостного права, а умер спустя шесть лет после смерти Сталина. Жолтовский пользовался доверием самых высокопоставленных лиц государства от Ленина и Сталина до Хрущева. Он вошел в историю советской архитектуры как самый преданный поклонник АндреаПалладионе только потому, что перевел на русский язык его «Четыре книги об архитектуре», но и потому, что наследовал принципам итальянского архитектора в своем творчестве. Авторы рассказывают, как развивалась карьера Жолтовского, ианализируют причины его возвышения.

Иван Жолтовский был патриархом русской архитектуры, прожившим долгую жизнь. До революции он состоялся как мастер нео-ренессанса и неоклассицизма, в советское время стал одним из старейшин сталинской архитектуры. Трудно себе представить, но он родился через шесть лет после отмены крепостного права, а умер спустя шесть лет после смерти Сталина. Жолтовский пользовался доверием самых высокопоставленных лиц государства от Ленина и Сталина до Хрущева. Он вошел в историю советской архитектуры как самый преданный поклонник АндреаПалладионе только потому, что перевел на русский язык его «Четыре книги об архитектуре», но и потому, что наследовал принципам итальянского архитектора в своем творчестве. Авторы рассказывают, как развивалась карьера Жолтовского, ианализируют причины его возвышения. Журнал «Современная архитектура», заботливо переизданный несколько лет назад, лучше любых книжек поможет проникнуться духом этого странного и загадочного явления – советской архитектуры. Ведь 1920-е годы были не только временем бурного строительства, но и эпохой смелых мечтаний. «Современная архитектура» мыслила себя интернациональным проектом: на обложке красуется название на трех языках: русском, немецком и французском, внутри – статьи об американском строительном хозяйстве соседствуют с фантастическими проектами архитектора Ивана Леонидова.

Журнал «Современная архитектура», заботливо переизданный несколько лет назад, лучше любых книжек поможет проникнуться духом этого странного и загадочного явления – советской архитектуры. Ведь 1920-е годы были не только временем бурного строительства, но и эпохой смелых мечтаний. «Современная архитектура» мыслила себя интернациональным проектом: на обложке красуется название на трех языках: русском, немецком и французском, внутри – статьи об американском строительном хозяйстве соседствуют с фантастическими проектами архитектора Ивана Леонидова.