Из поэтической антологии Виктора Топорова «Поздние петербуржцы»

Ирина Знаменская — из немногих поэтов города, чья известность является всероссийской и всесоюзной. Причем, принимают ее поэзию с одинаковым интересом и «новаторы», и «консерваторы». Главная причина такого успеха — витальность, присущая стихам Знаменской, подлинность и полнокровность поэтического переживания, воплощенного в них, современное и злободневное, но никогда не суетное их звучание. Кроме того, поэтесса живет стихами, живет ради стихов и, возможно, только ради стихов — и подобная истовость не может, хотя бы в какой-то мере, не передаваться читателю. Хотя поэтический мир Знаменской и лишен внешних признаков уюта, в нем есть определенная спартанская обжитость. Здесь знают, как бывает больно, и умеют изживать боль стихом.

Поэтессы вслед за Ахматовой ведут поэтический «дневник души». Но как часто он на поверку оказывается всего лишь записной книжкой с торопливо вписанными и жирно вычеркнутыми номерами чужих телефонов! И разве что еще — с горестными пометами на полях. В таких стихах отсутствует главное — самодостаточность, отсутствует эстетическое преодоление страдания, хотя бывают они порой и искренними, и даже пронзительными. В стихах Знаменской правят бал иные законы.

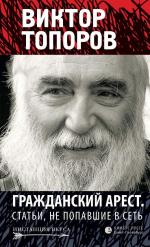

Литературная судьба Знаменской сложилась, как почти у всех представителей ее поколения, дебютировавшего в середине или в конце семидесятых, достаточно драматично. Хотя поначалу поэтессу, обознавшись, приласкали: выпустили сборник и наградили за него премией. Но тут же спохватились — и встали стеной на пути ее вступления в СП. Литературовед Сергей Белов, критик и прозаик Самуил Лурье, драматург Борис Голлер, переводчик Виктор Топоров и поэтесса Ирина Знаменская — вот чьи «приемные дела» приобрели скандальный характер и растянулись на недоброе десятилетие. Полагаю, ни у кого из нас нет оснований стыдиться такого соседства.

Приглашая поэтов к участию в «Поздних петербуржцах», я предоставляю им право выбора: предстать с «избранным» за несколько лет или десятилетий поэтической деятельности — или же дать лучшие из стихотворений, написанных в самое последнее время. Как правило, активно пишущие люди предпочитают второе. Так же поступила и Знаменская. Мне не хватает в этой подборке нескольких особо любимых мною стихотворений прошлых лет — но и стихи, здесь представленные, едва ли позволят усомниться в справедливости сказанного в данной «врезке».

15.06.91

* * *

…Что может душу удержать

В юдоли, в очереди, в мыле,

Когда не то, что — обожать,

А и заметить позабыли,

Когда б — в безумие сбежать,

И в нем не разбирая брода —

Что может душу удержать?…

Одна хорошая погода.

Пошли, Господь, в апрельский день

От пуза — хвойных и пернатых

И солнце с тучкой набекрень

Меж чисел считанных двадцатых,

Пошли ей комаровский лес,

Крещатик в розовых каштанах,

Пошли индиговых небес

Тифлисских, о далеких странах

Не говорю — пошли ей Крым,

Пошли канве творенья вторя:

Песок — сухим, туман — сырым,

Да моря, моря, больше моря!…

Пошли ей хоть на миг (на час!)

Все, чем оплачена свобода,

Пошли ты ей в последний раз

Свидание среди развода…

И нагулявшей аппетит —

Пошли грозы, волненья, шквала,

Пошли, пошли ее едрит! —

В загул восторга небывалый,

А там, когда еще не лень

Сшибать во тьму такие груши —

Там объявляй свой Судный день

С потопом и трясеньем суши…

Сухуми. Перед грозой

Рыжая курица спит на умывальнике стоя.

Влажные полотенца навострились на запахи моря,

Каменная лохань полна сухой темнотою,

Жестяным фонарем пролога освещено подворье.

Ночь лимоном и лавром пахнет, но живет ненамного дальше

Дона Карлоса — дон Гуан и часы сочтены — обоим…

При подсчете окрестных звезд можно сбиться в сторону Польши

И жизнь тем самым продлить, если только мы ее стоим.

Маленькие трагедии склонны к быстрому росту —

Как турецкая туча над нашими берегами,

Как платан, обтрепавший свою коросту,

Как прощальная тень на привязи под ногами…

…И вот уже буря — поножовщиной посреди пира,

И молнии раздирают ночь, шелковую и живую.

И жажда любви и страстная жажда мира

Притягивают к себе ту, последнюю — шаровую.

* * *

Увижу ль я еще однажды

Не бывшее моим — вовек, —

Но приступом любовной жажды

зажатое под кожей век:

Простор, что звался Третьим Римом,

Последним, как ни говори,

Сокрытый днесь горчичным дымом

И гневом вздутый изнутри?

К душе, облившейся слезами,

Прижму ль виденья рек и гор

И, с отведенными глазами,

О прежней дружбе разговор?..

Но всею болью расставанья,

В чем нет упрека, нет игры —

Благословлю мосты и зданья

В оправе млечных вод Куры,

Армянский полдень — прян и плотен,

И — Вышгорода хмурый день

И отгоревшую в полете

Свободы первую ступень!..

Заговор на отгнание черных муриев

За морем Хвалынским

Семь старцев живут,

Не зная оков

И не ведая пут.

Где муриев черных

Прихлынет напасть —

Там старцы окажут

И силу и власть:

Скуют старичины

Да по три рожна,

И станет на свете

Большая война.

Огонь закипит,

Запылает вода,

На мурия хлынет

Большая беда —

А чтоб не кусался!

А чтоб не шуршал!

Чтоб доброму люду

Ни в чем не мешал…

В железные кадки

Закатано Зло.

Добро — победило,

Добру — повезло.

Но море Хвалынское

Огнем горит

И птица Гагана

Во мраке парит.

Ветер

Бессильный дух противоречья

Невнятным божеским делам —

О непокорность человечья

Ветвей, приваренных к стволам!…

Покусан бешеной собакой,

Сад раздирает грудь себе

Со всею силою инакой,

С кипящей пеной на губе.

Сбежать без ног, кричать без звука.

Бояться ближнего куста:

Какая горестная штука —

Судьба,

неволя,

темнота…

Когда не дикий ты, а пленный,

Когда тебе твой жребий мал,

Когда за это царь вселенной

Безумье на тебя наслал —

Маши рубахой, точно флагом,

Гуди, оттягивайся всласть,

К тому, чтоб вышла бедолагам

Шальная ветреная власть,

Скажи спасибо той собаке,

Да мгле, да карканью ворон!…

Но ветер стихнет, и во мраке

Ты сам повиснешь, усмирен.

* * *

…А утренняя тишина

Подобна трехлитровой банке,

Где жук встряхнулся ото сна

И шмель от муторной молчанки.

Звук поездов шуршит, как ткань:

Миткалевая занавеска…

Нет, не содержит эта рань

Еще ни скрежета, ни треска!

На рынке взятая, сирень

Вторые сутки дышит югом…

Нет, не содержит этот день

Ни капли, сквашенной испугом! —

Поскольку почта — на замке.

Приемник твердо взят за глотку.

Поскольку давеча в ларьке

Опять не продавали водку.

Мордатый ангел куркуля

И мой чахоточный — умора! —

Толкуют об всем, пиля

Дрова у общего забора…

* * *

Стреножен трактор в васильках сырых

Корова на дворе, калитка на запоре.

Один из Гончих псов неправедно задрых —

И капнула звезда за окиян-за море.

Отзынула она за море-окиян,

От улья своего, где летка да навесец…

Как ей живется там под праздник рамазан?

Как пестует ее колючий полумесяц?

Ей кланяется дед Семенов и сноха

И Прокуратов, внук и Краля, их кобыла…

И там, поди живут, но долго ль до греха,

А тут, коль нет дождя — и к ночи не уныло:

На станции в обед давали «Айгешат»,

Мы взяли про запас — и вот, нашелся случай!

И прокуратов внук залез в Семенов сад

И яблок приволок во здравие летучей.

Как небеса темны вкруг дырки от нее,

Как воют на луну дворовые собаки!…

И светится во тьме отволглое белье —

Как дальних палестин таинственные знаки.

* * *

Все едем, едем… Так вот и свети,

Задремывая над землей покосной…

Кузнечики по всей длине пути

Урчат, перекрывая стук колесный:

Все громче голос, мелодичней лад,

Неодолимей южное влиянье —

И вот, перерождаются в цикад,

Под действием тепла и расстоянья…

Слипаются и очи и лучи,

Как водится всегда об эту пору,

Ладонь моя по воздуху стучит,

Как палка по садовому забору.

…Куда везешь, родимая земля —

Навстречу Львам, Драконам и Собакам,

Не в эти ль необъятные поля,

Засеянные млечным звездным злаком?

Кому несешь ночную красоту,

Сорвав с себя туманную рубаху —

Не господу ли нашему Христу,

Не господину ль ихнему Аллаху,

Кому глаза отводишь, чуть дыша,

Замазав тьмою все рубцы на теле

И почему — доселе хороша?

И отчего еще жива — доселе?

Подражание китайской поэзии

Прочесть бы вам, чего повеселей,

Но — осень, и не топят, черт возьми,

Лишь ворох местных золотых рублей

Шуршит в потемках ранних за дверьми…

…И вот у Марьи, точно у Ду Фу,

Течет ручьями сирость с потолка,

Определяя первую строфу

И акварельный привкус языка.

Он дом хотел построить, где тепло,

(Ду Фу, поэт) для тех, кто брел меж двор,

Но снова крышу ветром унесло —

И Марья видит очертанья гор

Небесных — прямо с койки у стены,

То пригород, то — вовсе далеко,

Так, что сырые раменья видны,

Где лешие сражаются в очко,

То явится ей заячий исход,

То хмурый путник на гнедом коне,

То щекотуний неживой народ

Сползает в омут зимовать на дне.

То храм во прахе, то подвоз вина

Сквозь вечный бой почуявших лафу…

А то река осенняя видна

И лодка с неприкаянным Ду Фу.

* * *

Все — в дом: и кот и комары.

И мы. И ласточки. И мухи.

В колоде мокнут топоры.

Зато дрова под крышей сухи.

Дождь замесил поля и лес

Как замысел, как на ночь — тесто.

И если кто глядит с небес —

Он наше не отыщет место

Во мгле, где брезжит лишь сырой

Подмаренник, да вот — бумага,

Где величается горой —

Надкус высокого оврага…

На кой мы здесь ему сдались —

Что он на ощупь ищет дверцу,

Зачем его пустая высь

Нас тщетно прижимает к сердцу?!

И как ему еще не лень

С погодой сопрягать приметы

Для среднерусских деревень

Такой зареванной планеты…

* * *

В небе звезды — ясни, ясни! —

Приговаривай, кума:

Жить душою тем опасней,

Чем полней ее сума —

Так она гнетет и тянет

Пониманьем и виной,

что ее теперь обманет

Небо, разве, в час ночной…

Так сжигает оболочку,

Что, в еще живой дыре,

Видит огненную точку,

Точно свечку в алтаре.

И по улице январской

Волоча свое крыло,

С дрожью чует холод царский

И плебейское тепло,

Чует, чует: череп конский,

Посвист распри ножевой,

Трубный глас иерехонский

И любовный шепот свой.

Черепаха

Это все — мой лес, ареал и ниша:

Я — эндемик здешний, не мельник дикий

И не ворон тучный, поедет крыша,

Как заглянешь в гости в наш град великий.

Жребий мой не хищный и не домашний,

Корм подножный, видать, оттого и скудный,

Ряд, возможно, когда-то и был калашный,

А сейчас — раешный, зато безлюдный…

…Склонны мы за муку прощать — и лица

Толстогубые и божий дар и гений:

Звероватость мавру простит девица

За кошмары навеянных сновидений!

Но не приведи получить по чину:

На чужбине пригреться, избывши беды —

Как в приличный дом привести мужчину

Под покровом ночи, не для беседы…

…Я-то здешняя, к счастью, хоть шаг мой шаток,

Ну, не рву куска, не кричу с насеста,

У моей телеги вовек запяток

Не бывало, однако в ней много места.

* * *

Что сверху росы надевается утром туман —

Мы знаем, поскольку встаем иногда раньше срока,

Разбужены запахом дальних надушенных стран…

Здесь яблоко слева не пахнет, но с правого бока

Так тянет свежо, что не хочется дальше двора

И сада — где жизнь вертикальна, как ей и пристало

И все, что поблазнило странствием сладким с утра —

Притихло, запутавшись в гуще ветвей чернотала…

Есть дырка в заборе, куда забегает овца,

Есть в мокрой траве василька близорукое око,

Но нету на свете такого родного лица,

Чтоб правой щекой прижималось, а с левого бока

Не захолодело бы… Господи, Боже ты мой! —

Ты манишь любовью в варяги и дальние греки,

За край бытия — и туда, в Зазеркалье — домой:

Всем телом прижаться и встретиться в кои-то веки!..

Панорама

…Мчит по трассе местный прокуратор,

Чтоб заночевать под Ленинградом.

…Спекулянт, не то — кооператор

Продает икону «Жора с гадом».

…Видеосалон из подворотни

Выглянул, как голые коленки:

Зрители, числом до полусотни,

С дивной жизни слизывают пенки…

На Садовой зарывают яму.

Под окном вскрывают вены трубам.

То кладут асфальт, то ставят драму,

То вживляют челюсти беззубым.

Строят дамбу.

Рубят сад вишневый.

Обдирают на унты собаку.

Свадьбу в диетической столовой

Празднуют, заказывая драку.

Когти рвут. Сдают в аренду Крепость…

Помянув нечистого ли, бога ль,

В конкурсе на лучшую нелепость

Бытию проигрывает Гоголь!..

Век недобрый с каждым днем короче

Сквозь его нервические зимы

Все глядят во тьму кошачьи очи,

Глаз моих ночные псевдонимы…

* * *

По шляпку с крашеным пером

Загнув тебя в твою ненужность,

Век завершает свой погром,

Круг заменяя на окружность.

Пустую, без былых друзей,

Оставив только запах книжный…

Вот-вот тебя сдадут в музей,

Довольно, впрочем, непрестижный.

Медлительна родная речь

И гуще божьего тумана,

Ей, косолапой, не убечь

От бейсика или фортрана,

От авангарда, что легко

Переводим на все валюты,

Она сбежит как молоко

И обезножит в полминуты,

Она иную лечит боль.

А эту, жрущую, как моль

Зашепчет, глядь! — зияют дыры.

И в них небес наждачный толь

Без нежного созвездья Лиры.

* * *

Ничья, ничья, ничья! —

Не ваша и не ваша:

Фамилия моя,

Как именная чаша.

Не в башню, повидней,

И не в славянолюбы,

Что из сплошных корней,

Как порченые зубы.

Не в прайд вальяжных львов,

Не в крестный ход — с кадилом,

Но — между жерновов,

Но — в очередь за мылом…

Ничья, какая есть.

Одна. Со всеми вместе.

А в родственники лезть —

Лишь к совести и чести…

Поэтическая антология «Поздние петербуржцы»

Издательство «Европейский дом», 1995 год

Составление Виктора Топорова при участии Максима Максимова.

Автор вступительных заметок — Виктор Топоров.