- Татьяна Толстая. Легкие миры. — М: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 474 с.

Для тех, кто знает Татьяну Толстую в основном как одну из ведущих недавно закрытой программы «Школа злословия», выход ее новой книги станет просто приятным событием. Те же, кто догадывается, что Татьяна Никитична — лучший из живущих сейчас писателей, должны приготовиться к моральному удару с последующим катарсисом.

Предыдущая книга Толстой, роман «Кысь», вышла в 2000 году. Были, конечно, сборники и переиздания, но «Легкие миры», по сути, первая новая книга Толстой за четырнадцать лет (роман, кстати, писался столько же). Сборник, центром которого стала повесть «Легкие миры», в остальном состоит из нескольких циклов эссе, дневниковых, мемуарных и кулинарных этюдов. То, что многие из них подаются как новые произведения, но таковыми не всегда оказываются, вызывает сначала удивление, переходящее в обиду, а затем и вовсе повергает в уныние. (Представляю, как веселилась бы Татьяна Никитична, прочитай она вдруг эту рецензию.) Она сама, анонсируя книжку на своей странице в ФБ, честно предупредила: «Кому-то из вас какие-то тексты будут знакомы, так как я публиковала их в журналах — включая ЖЖ — и тут, в Фейсбучике».

В свой единственный компактный роман «Кысь» Толстая уместила все главное и лучшее из новой русской литературы начиная с Пушкина и заканчивая собой. Теперь главный герой этого романа Бенедикт начинает возвращать заложенную в него энергию и оживает буквально — в читателях Толстой. Листая «Легкие миры», оказываешься именно Бенедиктом в кульминационной части романа, когда герой с ужасом понимает, что прочитал все из библиотеки-спецхрана Кудеяр Кудеярыча: «Боясь догадаться, дрожащими руками перебирал Бенедикт сокровища. <…> А теперь что читать? А завтра? А через год? Во рту пересохло, ноги ослабли». И именно в тот момент, когда понимаешь, что читал по отдельности почти все тексты из «Легких миров», они складываются в единое, строго составленное целое: сборник перестает быть суммой частей и приобретает новое качество.

В одном из последних выпусков «Школы злословия» с поэтом Михаилом Кукиным Татьяна Никитична вскользь, как она часто говорит самые важные вещи, сформулировала, что у нее есть три «агрегатных» состояния: фикшн — барочные рассказы, которыми она прославилась; нон-фикшн — убийственно остроумная публицистика и эссе; и третье «состояние», в котором она написала роман. Кажется, что «Легкие миры» — переход в новое, четвертое состояние.

Заглавный цикл посвящен семейным и детским воспоминаниям. В цикле «С народом» и «Может быть, свет» — точные и глубокие диагнозы русскому национальному характеру, времени и пространству. Они очень смешны, потому что поводом для них становятся милые мелочи: миниатюрный керамический моржовый орган или цитата из монгольско-русского словаря:

Нашли выражение: „тэнгэр хуйсрах“ — „погода испортилась“. И сразу же всей семьей <…> полюбили монгольский народ, может быть, понятия не имевший, кого он там прискакал завоевывать, но зато нашедший правильные, сильные, печальные слова о серой нашей, неизбывной питерской погодке; нет — о погодке российской, от моря до моря, когда в окне — пьяный мужичок идет и падает, и снова, шатаясь, идет, и в магазинах один маргарин, и все евреи уехали и разлюбили нас, и Леонид Ильич все бормочет и живет, живет и бормочет, а мы никогда, никогда, никогда не увидим Неаполя, чтобы спокойно умереть, и Кобзон поет, и дождь идет, и рано темнеет. Тэнгэр хуйсрах. <…>

Погода портится. Портится погода.Эта гиньольная сторона дара писательницы прекрасно уравновешивается Толстой более привычной: лирической, строгой, возвышенной, какой она показывает себя в повести «Легкие миры», соединяя там сюжетную напряженность романа и летучую легкость ранних рассказов. Цитировать ее нет ни места, ни смысла; можно лишь сказать, что это повесть о купленном в Штатах доме, где Толстая жила в 1990-е, о стране, которая так и не стала для нее родной. Почему — объясняет расположенная выше цитата.

Тревога и жадность, которая охватывает читателя Татьяны Толстой, когда он думает о том, что она не написала десять полновесных романов, конечно же — чисто бенедиктовская черта.«Если нашелся бы сумасшедший читатель, который ходил бы за мной и читал все, что я написала, то он опознал бы все тексты», — говорит Толстая в программе Александра Гениса «Американский час» на радио «Свобода», представляя свою новую книгу. Автор этой рецензии вообще подозрительно часто ощущает себя Бенедиктом из «Кыси»: «Читать страсть люблю. Вообще искусство. Музыку обожаю», — точнее ведь не расскажешь. Что читать завтра, через год, если не раскроются литературные мистификации, на возможное участие в которых Толстая намекала в «Школе злословия» с Григорием Чхартишвили? Если останется неизвестной судьба романа «Архангел», начало которого публиковалось летом 2010 года в «Снобе»?!

Татьяна Толстая не проведет нас в библиотеку-спецхран, набитую собственными пухлыми томами. Вместо этого она написала одну, «главную книгу, где сказано, как жить». «Легкие миры» — это сборник пустячков, проза классика, который сам свой высший суд.

Метка: Редакция Елены Шубиной

Татьяна Толстая. Легкие миры

- Татьяна Толстая. Легкие миры. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014.

Впервые за десять лет выходит новая книга Татьяны Толстой. Сборник повестей, рассказов и эссе «Легкие миры» назван по одноименному произведению, которое в 2013 году было удостоено Премии Ивана Петровича Белкина.

Читатель вместе с автором перемещается между Нью-Йорком и Критом, Москвой и Петербургом. Татьяна Толстая вспоминает детство и рассказывает о своей семье, иллюстрирует особенности нашего национального характера яркими сценами из жизни и самобытными героями, размышляет о магических свойствах русской речи и о том тайном, колдовском, что незримо присутствует в нашей жизни.На малом огне

У нас была большая семья: семеро детей, папа, мама,

няня Груша, кухарка Марфа, и все мы жили в одной

квартире — в Ленинграде, на набережной реки Карповки. Квартира была особенная, двухэтажная.

Верхний этаж был одной огромной комнатой, разделенной мебелью на спальню, папин кабинет, черную комнату для печатания фотографий и гостиную с роялем, кроме того, там спали младшие дети.

На нижнем этаже жили все остальные.Я спала в детской, дальней комнате вместе с сестрой Шурой и няней Грушей, кухарка Марфа —

в особой комнатке для прислуги, остальные — кто

где. Одна из комнат считалась столовой, но и там

всегда кто-то спал.С точки зрения простого советского человека мы

были зажравшиеся.Вот интересно, кстати: дом был построен по проекту архитекторов Фомина и Левинсона в 1931–1935

годах для работников Ленсовета (тут-то их и начали

сразу сажать, работников этих). И — пожалуйста, проектируется комната для прислуги. Только что, можно

сказать, каких-то десять лет назад, коммуняки считали, что в доме кухонь вообще быть не должно. Дом

политкаторжан на Каменноостровском, с чудным видом на Неву, прямо на Летний сад, так и построен —

без кухонь. Советский человек не опустится до такого

мещанства, как стояние у плиты. Долой рабский труд,

освободим женщину, да здравствуют фабрики-кухни,

зразы свекольные, тефтели морковные, человек ест,

чтобы жить, а не живет, чтобы есть.Ну так это простой человек, ему есть не надо,

а вот начальству очень даже надо, а поскольку он,

начальник, день и ночь работает на благо народа, то

ему полагается прислуга, встроенная, так сказать,

прямо в кухонный процесс. Для прислуги — стыдливо именуемой «домашней работницей» — и спроектировали комнатку при кухне.Говорили, что наша квартира предназначалась

для самого товарища Кирова, но он не успел в нее

въехать, так как 1 декабря 1934 года был, как известно, по приказу товарища Сталина убит — конкурентов надо убирать, поляну зачищать, — и тем же выстрелом был убит и второй заяц: в злодейском покушении были обвинены дворяне дробь интеллигенция,

и тут же начались массовые высылки. Говорят, высылали прямо по справочнику «Весь Петроград» последнего дореволюционного выпуска; всех, кто что-то собой представлял, сразу же и выдворяли.Дом был отличный; издали он был похож на развернутый плакат, опирающийся на две широкие

тумбы, чуть сутулый, с впалой грудью, — от этого

верхние углы его были острыми, четкими, и в этом

читалась некая лихость; весь второй этаж был обнесен стеклянной стеной, выходившей на балкон, опоясывающий здание, с пятидесятых годов там был детский сад, а уж как задумывали Фомин и Левинсон —

не знаю. Может, им грезилась какая оранжерея, где

умученная круглосуточными трудами исполнительная власть могла бы отдыхать под пальмами и араукариями. В одной ноге дома предполагалась прачечная, но, по слухам, она так и не заработала, а за всегда

запертой дверью в тридцатые годы сидел чекист

и следил в глазок: кто входит, кто выходит. Оттуда

хорошо просматривался почти весь двор. Перед домом был изящный фонтан в виде черного квадрата,

раза два за свою жизнь я видала, как он работал. На

большее коммунальное хозяйство не замахивалось,

надо было ловить врагов и расстреливать их. У дома

были висячие наружные лестницы, длинные, леденящие попу каменные скамьи, особые, приподнятые

над землей террасы, засеянные газоном и украшенные шиповником, цветник во дворе, множество высоких решеток с римским узором в виде перечеркнутого квадрата, какая-то асимметричная каменная

веранда, ведущая к теннисному корту (тоже никогда

не работавшему). На одной из террас стояла вообще

никому не понятная вещь — каменный куб на ножках, и на одной его грани — барельеф плотного, без

шеи футболиста, который вот сейчас ударит по мячу.

Конструктивизм. У двух квартир — нашей и еще

одной в соседнем подъезде — были вторые этажи, выходившие на просторный солярий, обрамленный каменным желобом-ящиком для цветов.Кирова застрелили, и прекрасная эта квартира

досталась другому, сменив нескольких хозяев. В ней

жил, в частности, артист Юрьев. На нашей лестнице, на втором этаже, также жила сестра Мейерхольда, и говорят, что, когда в ночь ареста Мейерхольд

навестил Юрьева и спускался с пятого этажа к сестре, тут его и повязали.Уж не знаю, почему Киров стремился переехать

в эту квартиру. Наверно, новенькая, с иголочки, двухэтажная, с видом на реку, она манила его. Но, по-моему,

та, в которой он жил на Каменноостровском проспекте в доме Бенуа (там теперь его музей), ничуть не хуже. (В свое время она принадлежала какому-то адвокату, но ее экспроприировали.) В этот музей никто не

ходит, а зря. Там чудные вещи. Там американский холодильник «Дженерал электрик», прототип нашего

«Севера», но только до сих пор прекрасно работающий, необыкновенной красоты и функциональности, толстый такой, с закругленными углами, похожий на сугроб; там красный компактный томик

Марксова «Капитала», подаренный Кирычу на днюху любящей супругой, которой он так охотно и обильно изменял; там на полу шкура белого медведя — кто

его убил, не сообщают; там книга исполинских размеров: отчет работниц какой-то обувной фабрики,

все ложь и очковтирательство, галоши они там будто

какие-то… А сам-то Кирыч вечерами катался на финских коньках в финской шапке — клеил баб, белье

носил не пролетарское, а иностранное, добротное —

все это в музее любовно выставлено, шкафы и кресла

у него были не советские, а удобные и красивые, царского времени, и вообще, несмотря на фальшивые потуги работников музея (изумленных посетителем-одиночкой, коим была я) как-то воспеть беспардонного бабника и сибарита, каковым был дорвавшийся до

сладкой жизни «мальчик из Уржума», — весь музей,

каждый его экспонат вопиет о том, что надо не революцию делать, а строить буржуазное общество, и что

уж Кирыч-то буржуазными утехами упивался вовсю.Мы же в нашу карповскую квартиру переехали

в 1951 году, папе она досталась как многодетному отцу, причем никто не ожидал такого щедрого подарка

судьбы — семья наша жила до того в том же доме

в маленькой квартирке, а за эту, большую, насмерть

дрались какие-то два немаловажных начальничка.

И, как это иногда случается, сработал принцип «не

доставайся же ты никому» — в этот момент очень

удачно родилась я, и исполком (или кто там этим ведал) воспользовался случаем и не стал создавать себе

врага и выбирать из двух зол, а отдал жилплощадь

многодетным, ведь дети у нас — это святое, и камень

никто не бросит. По родительским рассказам, папа пришел в исполком просить об улучшении жилищных условий как раз в тот момент, когда председатель сидел, обхватив голову руками в ужасе от нерешаемой задачи: кому из двух важняков отдать квартиру. Услышав папу, он крикнул: «Вас бог послал!

Скорее бегите туда и вносите чемоданы!» Тогда существовало несколько дикое правило: кто первый занял

жилплощадь, тому она и принадлежит.Вот так мне, новорожденному младенцу, досталось то, что не досталось Сергею Миронычу Кострикову, партийный псевдоним Киров, а смельчаки-антисоветчики говорили, что фамилию эту надо

читать задом наперед, и тогда получится Ворик.И уже в начале двухтысячных, когда у меня была

своя собственная квартира и я ходила по антикварным магазинам, приискивая, чем бы украсить еще

пустое и гулкое жилье, мне на глаза попался и неизвестно чем приглянулся бюст Кирова. Вероятно,

тем, что он стоил пятьдесят долларов, а его убийца

Сталин, например, — триста. Ну-с, ворики нам милей, чем кровопийцы, а раз они еще и дешевле, то

я купила белую безглазую голову Сергея Мироныча

и отнесла его на Карповку, где пересиживала тяготы ремонта. И только войдя с ним в квартиру, я поняла, что это он попросился на ручки — попался на

глаза, прикинулся малоценным, выбрал и время, и повод, и того единственного человека в многомиллионном городе — меня, — способного отнести его в то

единственное место, которое его сейчас интересовало и которое он никогда не видел: обещанную, чаемую, новенькую лямпампусечную квартирку — с чуланом, антресолями, солярием, комнатой для прислуги, окнами на реку и на закат.И мне стало жалко Сергея Мироныча, рост метр

пятьдесят с кепкой, и я понесла его по комнатам, показывая и рассказывая. Видишь, Сергей Мироныч?

Это столовая, тут всегда сыро и никогда не бывает

солнца. Потолок тут течет и обваливается с конца

войны, ЖЭК уверяет, что трубы сгнили и ничего тут

не поделаешь и что все чертежи потеряны, ты им веришь, правда? Зато тут балкон. И два встроенных

шкафа с антресолями. В шкафу ящики с промасленными деталями от папиного мотоцикла, лежат с сорок восьмого года. Жанр — «очень хорошие, пусть

лежат». На антресолях старые «Огоньки», пятидесятых годов, до которых ты не дожил. Там такая же

дрянь, как и в тридцатые и сороковые, но более вегетарианская. Там в одном номере замечательные «пословицы русского народа», которые придумала у себя

в кабинете какая-то коммунистическая сволочь вроде тебя, Сергей Мироныч. «Чан Кайши на Формозе —

как блоха на морозе», «Лондон и Вашингтон дуют

в один тон», «В Москве живет наш дед — Верховный

Совет», «От ленинской науки крепнут разум и руки»,

«В колхоз пришел — кафтан нашел».Как тебе? По сердцу русский фольклор? То-то.

Пошли дальше. Это — чулан. Обои в нем лиловые

в белую хризантемку, их так и не меняли, держатся

с 1935 года. Там живет собака Ясса, боксер. Она ест

овсянку, и ничего. А когда ее взяли щенком, она была

приучена хозяйкой есть клубнику и взбитые сливки.

Вроде тебя, Мироныч! Но ее живо отучили. Правда, ее

лет сорок уже нет на свете. А для меня она всегда тут.Вот кухня. Тут есть замечательная вещь — холодный шкаф. Это такой пролом в толстой кирпичной

стене, со стороны кухни он закрывается деревянными дверцами, а со стороны улицы стоит решетка.

И там продукты хранятся свежими. Потому что

в 1935 году ни у кого, кроме тебя, холодильников не

было, пролетарий хренов. Понял? Пойдем дальше?Так обошла я с ним всю квартиру, все ему показала и рассказала и отнесла в свое новое жилье. Он

там стоит теперь на подзеркальнике большого буфета, на нем черные очки и женский кокошник в стиле «рюсс», чтобы помнил.

Обитель особого назначения

- Захар Прилепин. Обитель. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. — 746 с.

«Непрерывный и исключительный труд при наилучших условиях жизни», по известным словам Льва Толстого, позволил ему воссоздать целую эпоху и передать опыт тысяч людей, которых он никогда не знал. У Захара Прилепина в деревне под Нижним Новгородом, похоже, намечается что-то вроде Ясной Поляны. Представьте, что скрестили рецензента приличного книжного сайта и желтушного корреспондента известного телеканала: примостился гомункул на веточке напротив дома, навел на автора зум: как он там живет-поживает? Что кушает, чем запивает, да много ли душ? Потом в телевизоре, конечно, шок и сенсация.

Нет, серьезно. Похоже, что прозаик Прилепин вступил в славную пору человеческого и творческого расцвета и написал действительно Большой Текст, каких не было… не будем говорить сколько времени, чтобы не обидеть коллег Прилепина. Не хочется и никому говорить приятное: роман «Обитель» тяжелый, страшный и плотный почти до окаменелости, его надо не читать, а пережевывать могучими, привычными к сырому мясу неандертальскими жвалами. У нас они с божьей помощью давно атрофировались на легкоусвояемых, не содержащих почти ничего десертах — текстах многих современных авторов.

События в романе Захара Прилепина «Обитель» происходят в первом советском концентрационном лагере на Соловецких островах. На основе богатого, долго и тщательно изучаемого автором историко-документального материала выстроен сюжет, в основе которого любовная линия заключенного Артема Горяинова и чекистки Галины Кучеренко. Композиция закольцована: начинается и заканчивается роман сценой сбора ягод в лесу привилегированной освобожденной от общих работ «ягодной» бригадой.

Сам автор называет изображенный им Соловецкий лагерь особого назначения «последним аккордом Серебряного века». На фоне величественной природы на берегу Белого моря на соседних нарах обитают озверевшие от водки и кокаина чекисты, и блатные, на протяжении семисот страниц пытающиеся убить главного героя за то, что не поделился материной посылкой, и «фитили», собирающие помои у кухни, и «леопарды» — опустившиеся воры, по мужской надобности использующие кота (надо засунуть его головой вниз в сапог). И поэты, ученые, просто мальчики из интеллигентных петербургских семей, говорящие на нескольких европейских языках.

А разве у Евгении Гинзбург не то же?.. Не так же ли белы ночи на Колыме, как на Соловках, не столь же величественен пейзаж штрафной эльгенской командировки? Разве описанные ею зеки не помнят наизусть тысячи стихов, знают несколько языков и остаются людьми после всего, что с ними сделали?

Все так же. Аккорд этот звенит весь ХХ век как звук лопнувшего дрына — палки, которую взводный сломал о заключенного, выгоняя того на работу.

Мог ли Прилепин писать о лагерной жизни, не проверив ее тяготы опытным путем? Как Толстой описывал умирание Николая Левина, сам не будучи при смерти? Вот про замедление времени вокруг шипящей гранаты — сколько угодно; и Прилепин, как известно, воевал и в разных интервью любит говорить, что бегать с автоматом совсем не так страшно, как думают не воевавшие мужчины. В этом нет ни капли рисовки, и я уверен, что лично ему, человеку Захару Прилепину, было далеко не так страшно, как получилось потом у писателя в «Патологиях».Рассказывать, понятное дело, можно обо всем, но есть темы, которые в случае неудачи автора могут сжечь талант. Известны слова Маяковского, что Блок «надорвался», работая над поэмой «12». И Горький, с которым раньше любили сравнивать Прилепина, не после книжки ли о Соловках окончательно умер как художник?

Автор «Обители» нацелился взять серьезный вес да еще и поставил рядом с собой своего читателя: смотри, не удастся — задавит обоих. Но Прилепин взял этот вес и написал большой исторический роман, который и станет явлением современной литературы, и с полным правом продолжит традицию «лагерной» русской прозы ХХ века.

«Обитель» тяжело читать еще потому, что постоянно пытаешься сравнить воссозданное автором состояние лагерников с тем, что описывали перенесшие это на себе. Дело вовсе не в «традиции», о традиции при желании можно забыть, а вот внутренность твоя, единственная и родная, постоянно с тобой. Центром и смыслом существования становится еда. Когда перечитываешь «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, начинаешь есть гораздо больше, чем обычно, запасаешься и жиреешь впрок, чтоб не дай бог. Причем не хватаешь и не глотаешь, а медленно и с чувством, как полагается, рассасываешь, растворяешь в себе каждую мясную жилку, хлебную крошку, разбухшую черную родинку-чаинку.

То же и с «Обителью»: я дочитывал роман в прекрасный субботний солнечный день, в живописном уголке Кусковского парка в Москве, на берегу пруда, на фоне шереметьевского усадебного барокко… Над водой легко летали чайки, и я удивлялся: почему это соловецкие лагерники в романе так рады уничтожению каждой из этих отвратительных тварей… Вполне милые птицы… И на очередной сцене с растворением еды в человеке и человека в еде я вдруг почувствовал, что больше не могу. Я поверил. Это очень страшно — остаться без еды еще хоть на полчаса.

Я быстро пошел домой, жрать — минуту назад здоровый, сытый и спокойный человек.

У Чехова, говорите, в русской литературе интереснее всех про еду? У Шаламова, на мой вкус, лучше.

Читая «Обитель», я сначала заносил в отдельный файлик все замеченные мной фирменные прилепинские «фишки», рифмовки, любовные сувениры из стреляных гильз, но быстро убедился, что это дело бесполезное. Текст очень «плотный», и на страницу повествования приходится один-два сильных образа.

В монастырском дворе при лагере живут олень Мишка и собака Блэк, которых постоянно чем-нибудь угощают. Но у героя нет ничего с собой, и он просто чешет собаку за ухом. «Олень Мишка выжидательно стоял рядом: тут только чешут или могут угостить сахарком?»

(Бык в «Анне Карениной», который «хотел встать, но раздумал и только пыхнул два раза, когда проходили мимо».)«Из двух полубогов можно сделать одного бога. Ленин и Троцкий — раз, и готово».

«Диковато было подмигивать одноглазому».

С ужасающей напряженностью, на которую не решился бы, пожалуй, и Михаил Елизаров, написана сцена молитвенного исповедального делирия в церкви на Секирной горе — карцере для смертников, ждущих расстрела. Его возвещает звон колокольчика в руке чекиста, даром что над головой колокол настоящий, который больше ни по ком не звонит:

Пьянство непотребное. Здесь. Курение дыма. Здесь. Чревобесие. Здесь. Грабеж и воровство. Здесь. Хищение и казнокрадство. Здесь. Мздоимство и плутовство. Здесь.

Всякий стремился быть громче и слышнее другого, кто-то разодрал в кровь лоб и щеки, кто-то бился головой об пол, выбивая прочь свою несусветную подлость и ненасытный свербящий звон. Кто-то полз на животе к священникам, втирая себя в пыль и прах.

Небрежение Божьими дарами: жизнью, плотью, разумом, совестью. Так, и снова так, и опять так, и еще раз так — икал Артем, сдерживая смех.Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки… и даже гады были кривы и уродливы: попадались лягушки на одной ноге, прыгающие косо и падающие об живот, глисты с неморгающим птичьим глазком на хвосте, сороконожки, одной половиной ползущие вперёд, а другой назад, ящерки с мокрой мишурой выпущенных кишок, и на каждой кишке, вцепившись всеми лапками, обильно сидели гнус и гнида…

Я нарочно не касаюсь героев. Их десятки, они расставлены в пространстве романа с непреклонной шахматной гармонией: каждая судьба четко прочерчена, все друг с другом пересекаются, никто не будет забыт, все, конечно, умрут. Взять хоть блатных Ксиву и Шафербекова, которые хотят убить главного героя Артема Горяинова. Он сам, подхваченный небывалым везением, вознесенный в ранг начальственного слуги и оказавшийся почти в безопасности, периодически забывает о блатарях. Я о них не всегда помнил, да и автор, наверное, пару раз запамятовал, но Ксива и Шафербеков ни разу не забыли свои роли. Они ведь живые, тоже какие-никакие, а люди.

Отдельного разговора требуют фигуры Федора Эйхманиса, практического основоположника системы советских концлагерей, и других известных чекистов, выведенных в романе. Священники и монахи, ставшие зеками в собственном монастыре — в какой рецензии коснешься этой темы?

Наконец, в «Обители» много комического, и эротического, и авантюрно-приключенческого. После цитаты с гнусом и гнидой, после чекистского колокольчика трудно поверить, что в романе Прилепина борются со штормом двое влюбленных на катере, чекистка раздевает и трогает зека, «словно обыскивая его», а в лисьем питомнике за новорожденными лисятами следят с помощью системы прослушек, установленных в каждой норе. «Лисофон» называется.

Захару Прилепину выпал большой фарт — написать такой роман. Теперь можно и перекантоваться.

Захар Прилепин. Обитель

- Захар Прилепин. Обитель. — М.: АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2014. — 746 с.

ОТ АВТОРА

Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер: взгальный. До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало — свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал вослед корове вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и её хозяевам.

«Бешеный чёрт!» — говорила про него бабушка. Она произносила это как «бешаный чорт!». Непривычное для слуха «а» в первом слове и гулкое «о» во втором завораживали.

«А» было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздёрнутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении таращился, — причём второй глаз был сощурен. Что до «чорта» — то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово: «Ааа… чорт! Ааа… чорт! Чорт! Чорт!» Можно было предположить, что прадед видит чёрта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или, с кашлем, выплёвывает каждый раз по одному чёрту, забравшемуся внутрь.

По слогам, вослед за бабушкой, повторяя «бе-ша-ный чорт!» — я вслушивался в свой шёпот: в знакомых словах вдруг образовались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой: юный, дурной и бешеный.

Бабушка вспоминала: когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно колотил «маманю» — её свекровь, мою прабабку. Причём свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах — но боялась и слушалась его беспрекословно.

Чтоб ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтоб она подошла, хватал её за волосы и бил с размаху маленьким жестоким кулаком в ухо.Звали его Захар Петрович.

«Чей это парень?» — «А Захара Петрова».

Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся ещё седая — хотя редкие волосы на голове прадеда были белым-белы, невесомы, пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налипал птичий пух — его было сразу и не различить.

Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей — ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по-доброму шутили о нём — то лишь в его отсутствие.

Ростом он был невысок, в четырнадцать я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров ссутулился, сильно хромал и понемногу врастал в землю — ему было то ли восемьдесят восемь, то ли восемьдесят девять: в паспорте был записан один год, родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли, напротив, позже — со временем и сам запамятовал.

Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за шестьдесят, — но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл — по деревенским меркам всё это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным кудрявым пахучим тулупом.

Мы наезжали в родовой дом погостить — и лет, кажется, в шесть мне тоже несколько раз выпадало это счастье: ядрёный, шерстяной, дремучий тулуп — я помню его дух и поныне.

Сам тулуп был как древнее предание — искренне верилось: его носили и не могли износить семь поколений — весь наш род грелся и согревался в этой шерсти; им же укрывали только что, в зиму, рождённых телятей и поросяток, переносимых в избу, чтоб не перемёрзли в сарае; в огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышиное семейство, и, если долго копошиться в тулупьих залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докурил век назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахариный обкусок, потерянный моим отцом, который он в своё голодное послевоенное детство разыскивал три дня и не нашёл.

А я нашёл и съел вперемешку с махоркой.

Когда прадед умер, тулуп выбросили — чего бы я тут ни плёл, а был он старьё старьём и пах ужасно.

Девяностолетие Захара Петрова мы праздновали на всякий случай три года подряд.

Прадед сидел, на первый неумный взгляд преисполненный значения, а на самом деле весёлый и чуть лукавый: как я вас обманул — дожил до девяноста и заставил всех собраться.

Выпивал он, как и все наши, наравне с молодыми до самой старости и, когда за полночь — а праздник начинался в полдень — чувствовал, что хватит, медленно поднимался из-за стола и, отмахнувшись от бросившейся помочь бабки, шёл к своей лежанке, ни на кого не глядя.

Пока прадед выходил, все оставшиеся за столом молчали и не шевелились.

«Как генералиссимус идёт…» — сказал, помню, мой крёстный отец и родной дядька, убитый на следующий год в дурацкой драке.

То, что прадед три года сидел в лагере на Соловках, я узнал ещё ребёнком. Для меня это было почти то же самое, как если бы он ходил за зипунами в Персию при Алексее Тишайшем или добирался с бритым Святославом до Тмутаракани.Об этом особенно не распространялись, но, с другой стороны, прадед нет-нет да и вспоминал то про Эйхманиса, то про взводного Крапина, то про поэта Афанасьева.

Долгое время я думал, что Мстислав Бурцев и Кучерава — однополчане прадеда, и только потом догадался, что это всё лагерники.

Когда мне в руки попали соловецкие фотографии, удивительным образом я сразу узнал и Эйхманиса, и Бурцева, и Афанасьева.

Они воспринимались мной почти как близкая, хоть и нехорошая порой, родня.

Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории — она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов.

Эйхманиса он всегда называл «Фёдор Иванович», было слышно, что к нему прадед относится с чувством трудного уважения. Я иногда пытаюсь представить, как убили этого красивого и неглупого человека — основателя концлагерей в Советской России.

Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно ко взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил, каждый раз словно заканчивая какую-то историю, о которой шла речь чуть раньше — к примеру, год назад, или десять лет, или сорок.

Помню, мать, немного бахвалясь перед стариками, проверяла, как там дела с французским у моей старшей сестры, а прадед вдруг напомнил отцу — который, похоже, слышал эту историю, — как случайно получил наряд по ягоды, а в лесу неожиданно встретил Фёдора Ивановича и тот заговорил по-французски с одним из заключённых.

Прадед быстро, в двух-трёх фразах, хриплым и обширным своим голосом набрасывал какую-то картинку из прошлого — и она получалась очень внятной и зримой. Причём вид прадеда, его морщины, его борода, пух на его голове, его смешок — напоминавший звук, когда железной ложкой шкрябают по сковороде, — всё это играло не меньшее, а большее значение, чем сама речь.

Ещё были истории про баланы в октябрьской ледяной воде, про огромные и смешные соловецкие веники, про перебитых чаек и собаку по кличке Блэк.

Своего чёрного беспородного щенка я тоже назвал Блэк.

Щенок, играясь, задушил одного летнего цыплака, потом другого и перья раскидал на крыльце, следом третьего… в общем, однажды прадед схватил щенка, вприпрыжку гонявшего по двору последнего курёнка, за хвост и с размаху ударил об угол каменного нашего дома. В первый удар щенок ужасно взвизгнул, а после второго — смолк.

Руки прадеда до девяноста лет обладали если не силой, то цепкостью. Лубяная соловецкая закалка тащила его здоровье через весь век. Лица прадеда я не помню, только разве что бороду и в ней рот наискосок, жующий что-то, — зато руки, едва закрою глаза, сразу вижу: с кривыми иссиня-чёрными пальцами, в курчавом грязном волосе. Прадеда и посадили за то, что он зверски избил уполномоченного. Потом его ещё раз чудом не посадили, когда он собственноручно перебил домашнюю скотину, которую собирались обобществлять.

Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с седыми латунными ногтями пальцы прадеда.

Штаны прадед называл шкерами, бритву — мойкой, карты — святцами, про меня, когда я ленился и полёживал с книжкой, сказал как-то: «…О, лежит ненаряженный…» — но без злобы, в шутку, даже как бы одобряя.

Так, как он, больше никто не разговаривал ни в семье, ни во всей деревне.

Какие-то истории прадеда дед передавал по-своему, отец мой — в новом пересказе, крёстный — на третий лад. Бабушка же всегда говорила про лагерную жизнь прадеда с жалостливой и бабьей точки зрения, иногда будто бы вступающей в противоречие с мужским взглядом.

Однако ж общая картина понемногу начала складываться.

Про Галю и Артёма рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать, — тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства. Отец к слову и вкратце набросал этот сюжет, необычайно меня поразивший уже тогда.

Бабушка тоже знала эту историю.

Я всё никак не могу представить, как и когда прадед поведал это всё отцу — он вообще был немногословен; но вот рассказал всё-таки.

Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, согласно обнаруженным в архивах отчётам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд — в то время как они были растянуты на год, а то и на три.

С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.

Истина — то, что помнится.

Прадед умер, когда я был на Кавказе — свободный, весёлый, камуфлированный.

Следом понемногу ушла в землю почти вся наша огромная семья, только внуки и правнуки остались — одни, без взрослых.

Приходится делать вид, что взрослые теперь мы, хотя я никаких разительных отличий между собой четырнадцатилетним и нынешним так и не обнаружил.

Разве что у меня вырос сын четырнадцати лет.

Так случилось, что, пока все мои старики умирали, я всё время находился где-то далеко — и ни разу не попадал на похороны.

Иногда я думаю, что мои родные живы — иначе куда они все подевались?

Несколько раз мне снилось, как я возвращаюсь в свою деревню и пытаюсь разыскать тулуп прадеда, лажу, сдирая руки, по каким-то кустам, тревожно и бессмысленно брожу вдоль берега реки, у холодной и грязной воды, потом оказываюсь в сарае: старые грабли, старые косы, ржавое железо — всё это случайно валится на меня, мне больно; дальше почему-то я забираюсь на сеновал, копаюсь там, задыхаясь от пыли, и кашляю: «Чорт! Чорт! Чорт!»

Ничего не нахожу.

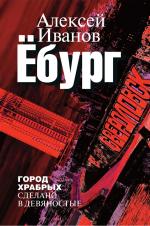

Алексей Иванов. Ёбург

- Алексей Иванов. Ёбург. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2014.

Пролог

ИМЕНА

Он уже почти не помнил, что его назвали Екатеринбург.

Город был самим собой два столетия, а в

1924 году советская власть взяла и переименовала его в

Свердловск. Яков Свердлов, большевик и боевик, жил

в Екатеринбурге в 1905–1906 годах: приехал по приказу партии, проводил митинги, устраивал стачки, создавал боевые дружины, а заодно женился на дочери

купца-миллионера. Жандармы вычислили смутьяна, и

он бежал — перед пикетом на городской заставе ловко

изобразил рожающую бабу. Екатеринбургские товарищи уважали Свердлова за жёсткую бандитскую хватку

и за талант организатора, однако в лихой жизни знаменитого большевика Екатеринбург был просто парой

эпизодов — не самых долгих и не самых важных. Воли

и энергии Якову Свердлову хватало на всё, а совесть

его не угнетала: в 1918 году он утвердил решение Уралсовета расстрелять в Екатеринбурге царя вместе с семьёй. Сам же Свердлов умер в 1919 году в возрасте 33

лет: то ли его свалил грипп-испанка, то ли до полусмерти избили рабочие. Через пять лет Екатеринбург

стал Свердловском.Прошло больше полувека. Все феномены, благодаря которым нация знала о городе, оказались уже

свердловскими. Родовое венценосное имя города исчезало из сознания нации. А имя города — это его статус, его программа, его судьба. Обо всём таком робко

напоминали местные достопримечательности, но кто же слышит их голос, кроме улетевших по теме краеведов? От былого славного Екатеринбурга остался последний общезначимый артефакт — дом инженера

Ипатьева.Этот особнячок на склоне Вознесенской горки знала вся страна, хотя его не описывали путеводители.

В этом доме последние свои месяцы провела царская

семья — отрёкшийся император Николай II, императрица Александра, цесаревич Алексей и княжны Ольга,

Татьяна, Мария и Анастасия. В ночь с 16 на 17 июля

1918 года в подвале дома Ипатьева большевики расстреляли и добили штыками «граждан Романовых», их

слуг, врача и даже комнатных собачек.Честный заводской парень Свердловск не захотел

быть причастным к такому злодеянию. Чур меня! Убийство произошло в Екатеринбурге! Посреди советского

трудового Свердловска стоял неприкасаемый дом Ипатьева — проклятый остров старого города, последний

носитель имени Екатеринбург. Лишь гибель царской

семьи, страшная жертва, удерживала имя города, следовательно, неразрывность истории и целостность души,

потому расстрел Романовых так значим и ныне, хотя

уничтожение невинных людей — неправильная «точка

сборки» для бренда.Дом Ипатьева как заноза напоминал стране о казни

Романовых и о городе Екатеринбурге. А приближалась

годовщина расстрела — 60 лет. Ходил слух, что ЮНЕСКО думает включить дом Ипатьева в список объектов

всемирного наследия. И в 1975 году Председатель КГБ

СССР Юрий Андропов обратился в Политбюро с ходатайством о сносе дома. Политбюро приняло секретное постановление. Через два года, в сентябре 1977 года, поневоле взяв на себя всю ответственность за это

решение, первый секретарь Свердловского обкома

КПСС Борис Ельцин распорядился начать снос. К зданию подъехал автокран с «шар-бабой» и за пару дней

превратил особняк инженера Ипатьева в груду битого

кирпича. Грузовики увезли мусор, а осенние дожди

прибили пыль. Всё. Нет дома — нет проблемы.Советское общество давно смирилось с мыслью,

что расстрел царской семьи был необходимостью военного времени. Однако снос дома Ипатьева выглядел

так, будто власть заметает следы преступления. Акция

властей получила обратный эффект: отсутствие дома

оказалось хуже присутствия. Снос ипатьевского дома

интеллигенция города не стерпела и смутно зароптала:

«Всё у нас неправильно!»В результате в 1981 году Свердловск взбудоражила

книга писателя Бориса Рябинина «Город, где мы живём» — беседы о городе с художником Львом Эппле,

экологом Владимиром Большаковым, архитектором

Геннадием Белянкиным. Рябинин честно и прямо писал

о разрушении городской среды — культурной и природной. В ответ огрызался, но исправлял ошибки секретарь обкома Ельцин. Хотя это был только первый круг

от брошенного камня. Уже через пять лет голос города

обрёл полную громкость: заговорил Свердловский рок-

клуб. Заговорил о самом главном, о невыносимом, о том,

что важно для всех, а не только для города Свердловска.

И дальше пошло-поехало. Тектонические сдвиги истории сопровождались рёвом митинговых мегафонов и

грохотом бандитских автоматов.Конечно, не снос ипатьевского дома был тому причиной. Но ведь надо с чего-то начинать. Обретение

себя Екатеринбург начал с упрямого недовольства за

особняк инженера Ипатьева. И в 1991 году городу вернули родовое имя.Но официального переименования было мало, и

вот такого никто не ожидал. Город разрывало удивительными событиями, грандиозными переменами, жуткими откровениями эпохи. Судьбу подстёгивали пассионарии. Для их города название Екатеринбург были

слишком «дисциплинированным». Язык искал адаптированные варианты. По аналогии с Питером был предложен стильный Катер — но нет, не прижилось. И тогда явился Ёбург. Название вызывающее, наглое, хлёсткое, почти непристойное. За него можно было и по

морде получить. Но так выбрал язык, а он знает технологии семантики и чует магнитное притяжение коннотаций.Даже на слух энергичное и краткое название Ёбург

как-то соответствует сути того Екатеринбурга — города

лихого и безбашенного, стихийно-мощного, склонного

к резким поворотам и крутым решениям, беззаконного

города, которым на одной только воле рулят жёсткие и

храбрые, как финикийцы, лидеры-харизматики. Хулиганское имя Ёбург — символ прекрасного и свободного

времени обновления.Всё проходит, и Ёбург в прошлом. Бурного Ёбурга

уже нет, есть богатый и престижный мегаполис Екатеринбург. Город сумел вернуться к себе. «Ёбург» был

только промежуточной стадией превращения «закрытого» советского Свердловска в евроазиатский буржуазный Екатеринбург эпохи глобализма и хайтека.Его будут называть Екат, но Екат — не Ёбург. А эта

книга — про Ёбург. Про Великую Метаморфозу. Про

героев, которые здесь делали будущее. Однако — по

большому счёту — книга рассказывает не об отношениях людей друг с другом и не об отношениях людей с

законом: книга — про отношения людей с городом.Ёбург. Ёбург. Ёбург.

Письма несчастья, или Инструкция по прочтению романа

- Дмитрий Быков. Квартал. Прохождение. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2013. — 448 с.

Разломите книгу пополам, чтобы не сгибалась, и положите ее на стол. Сядьте за стол так, чтобы подвздошная кость была строго ортогональна сиденью стула. Лизните 127 страницу. Переверните книгу вверх ногами и читайте так. Затем нарисуйте на обоях котика. Перепечатайте выходные данные книги.

Нет, серьезно.

Это самая странная книга, которую я когда-либо держал в руках.

Я пообещал рецензию на нее, но начав читать, с изумлением обнаружил, что никак не могу преодолеть 60 из 885 страниц (epub-верстка в телефонном масштабировании). Как черепаха от Ахиллеса, ускользало от меня продолжение. Я читал «Квартал» в метро и в автобусах, на работе в перекуры, за обедом и в сортире. Вроде продвинулся: возьмите Предмет и положите его туда-то. Так. Поставил телефон на зарядку, аккуратно положил. Утром глянул — опять 60 страница. Ну 80-я, неважно. Я откладывал все дела, я врал редактору, но все равно упустил оговоренные сроки написания рецензии.

Наконец, я дочитал.

Прошел.

Пришел.

Никуда, конечно, я не пришел, ибо квест не проходил, потому что еще более-менее здоров психически. Трудно понять, зачем Дмитрию Быкову понадобилась такая форма. Если уж вводить в отечественную литературу роман-квест, то всерьез. В конце концов, эта форма очень сложна, и я, дочитав до середины, понял, что это не квест, а плач.

Эту книгу тяжело читать, как, например, физически тяжело смотреть «Чайку» Бутусова в «Сатириконе».Нужно продраться сквозь тысячу вроде бы не связанных друг с другом мелочей, оглохнуть и ослепнуть, с возмущением оттолкнуть от себя — вы что, издеваетесь?! — чтобы потом, осторожно, одним глазом, продолжить чтение и в конце получить Вознаграждение, тихие нестыдные слезы.

Фильм «Игра» с Майклом Дугласом смотрели?

Итак, Быков предлагает дождаться 15 июля (чтобы закончить квест 15 октября), запастись необходимыми артефактами, как то: вещь размером с пачку сигарет, компактная вещь белого цвета и т. д., затем составить план своего родного квартала (Улица, на которой всегда приходят хорошие мысли, Место, которое изменилось сильнее всего и т. д.) и начать Прохождение. Приведен беллетристический пример одного Маршрута с неочевидными героями Слимом, Вэл. И — вперед!

Дальше вас ждет каталог человеческих чувств, которые чем бы ни казались, все есть одно: грусть.

Любовь — предлагается упражнение в виде запланированной и контролируемой ссоры с возлюбленными (причем в двух вариантах: мужском и женском).

Счастье — детально расписано, как испытать счастье (я пробовал, получается, кстати).

Презрение.

Злоба.

Доброта («Все раздавлены, никто ничего не может, все умрут. Как я вас люблю»).

Пройти мимо школы, а школа — ад, там бьют и мучают.Купить кусок колбасы (150 граммов, можно больше, но никак не свыше 200), но самому ее не есть, а отдать бездомной собаке. «Все эти собаки говно. Они только изображают доброту и несчастность, а сами готовы любого затравить, закусать до смерти…»

В Маршруте со школой и собакой требуется попеременно делать разные (разные!) глотки водки и пива в определенных местах. Зачем бы это?

«Хорошо мы на***чились, верно?» — вот зачем.Еще в процессе Прохождения требуется заканчивать рассказ, учить наизусть стихотворение, рисовать, сочинять песню, перепечатывать текст — бессмысленные, благородные занятия.

И в каждом сюжете, в каждом примере отчаянная, непоправимая грусть. Быков заставляет смотреть в самое глубокое и незащищенное человеческое нутро, не дает отвернуться, закрыться, и это тяжело и было бы стыдно, если бы он сам вместе с читателем не смотрел, если не посмотрел бы первый.

«Но вот Петровы как-то делают вид, что они счастливая пара, и для демонстрации этого счастья зовут всех к себе на дачу, где невыносимо скучно и мучительно жалко детей. Дети все понимают, бедные. Но у Петровых есть по крайней мере видимость, а у вас вообще ничего. В вашей жизни нет уюта, подумайте, что вы с ней сделали» — из упражнения «Ссора с возлюбленной».

Из главы «Сегодня мы вспоминаем умершего родственника»: «Для начала возьмите в руки вещь, напоминающую об умершем. <…> Вообще о любом человеке, которого больше нет и никогда не будет, и все, что осталось, — вот эта вещь. Обратите внимание, от вас тоже останется только вещь, и то не факт».

Квест, говорите.

Возможно, Дмитрий Быков, создавая такую переусложненную конструкцию, хотел поиграть литературными мышцами, пошутить, чтобы все ахнули: я так могу, а вы так не можете — вот как сгибают подкову или засовывают лампочку в рот. На творцов ведь иногда находит дурь. Иной раз рассмотришь пристально какую-нибудь букашку или цветок и думаешь: «Ох, ну куда ей столько… четыре лапки, пять лепестков и хватит… А надо же было такое наворотить!» Так и быковский роман: то меня просят вспомнить две песни моего детства, то требуют, чтобы я не ссал, даже если очень хочется.

Жалко, что в нашей литературе не появился роман-квест, роман-игрушка, который взаимодействовал бы с повседневной реальностью. И очень хорошо, что есть еще одна книга прекрасной лирической прозы.