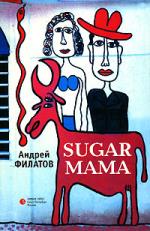

- СПб.: Лимбус Пресс, 2007

- Переплет, 376 с.

- ISBN 978-5-8370-0477-3

- 3000 экз.

На парапете

Есть такое предположение, что китайские иероглифы как бы повторяют трещины на панцире черепахи, то бишь происхождение свое ведут от этих самых трещин. Если тлеющую палочку тысячелистника приложить к панцирю, тот раскалывается, и по рисунку раскола сведущие люди настоящее, прошедшее и будущее истолковывают. Ицзин называется. Может быть, это и неправда, но уж больно красивое предположение. В смысле литературы.

Если литературу иероглифами писать.

Есть в Иерусалиме Стена Плача. И если у человека неприятности, горе какое-нибудь, проблема неразрешимая, он к этой стене идет и записку пишет. Он не в силах в себе случившееся удерживать, в одиночку переживать, и ему нужно с Богом поделиться. Или попросить о чем-нибудь. Там дальше — как Бог даст, но тоже ведь — как замечательно, в смысле литературы.

В России, случается, пишут на стенах и знаки разные рисуют. Но это по молодости,— а потом перестают, с возрастом.

А в ком тяга к писанию сохраняется, тот подается в журналисты.

Или в литераторы.

(Кстати, в отдаленные советские времена за надпись на заборе можно было срок получить. Некоторые и получали. А все одно — писали. Свободой рисковали ради самой этой свободы. Такой вот парадокс.)

Только сама эта литература — в смысле, собственно, литературы, писательского, так сказать, труда — уже неинтересна. Не замечательна.

Что я имею в виду?

На парапете, обрамляющем кривой спуск к Карповке, написано черной краской: “Do not kill my soul”.

В каком именно месте?..

А это важно?

«Холод сгустился в груди, вдруг я почувствовал запредельную трезвость и воспринял увиденное только интеллектом — как еще один имеющий место быть элемент мирового порядка»,— написано в книге Андрея Рубанова «Великая мечта».

Если это «без сомнения, главное литературное открытие года» (Time Out), то пришел, знаете ли, п…ц русской литературе.

И читать теперь следует только то, что на стенах пишут. Во-первых, дешевле выйдет, а во-вторых — стилистически не в пример грамотнее.

«Вдобавок капитан не только не курил, но и бесконечно остроумно высмеивал курильщиков». Я думаю: ну есть ведь в «Лимбус Пресс» какие-то ответственные люди, которые читают то, что намереваются выпускать тиражом 3000 экземпляров. Или нет? Я же не знаю, как издательства работают,— может, там вообще никого нет. И ничего нет. Кроме банковских счетов и табличек с вымышленными фамилиями.

Автор тут ни при чем. Не в нем дело. Он — человек хороший. Я понимаю, что его беспокоит, меня это тоже, знаете ли, беспокоит… Я ведь понимаю, какие он книги читал, какую музыку слушал и как ему в жизни доставалось, и достанется еще… Я про голод его понимаю, отчаянье, стыд… Нас много — правда — таких, которые еще до перестройки мыкаться начали и всю эту б…ю историю не понаслышке знают.

Вот только писать об этом роман не надо бы.

На стене — можно.

Коротко и хлестко.

Без авторских прав, без издательств, без прав на экранизацию, без всяких там шортлистов.

На стене у Рубанова бы получилось.

А в романе из трех глав две — очевидно лишние.

В общем, есть у меня такое ощущение, что кто-то нами манипулирует — и мной, и им. Его убеждают в том, что он хороший писатель, меня — в том, что это и есть литература.

Кто вот только?..

P. S. Существует, как будто, основной такой вопрос философии; вернее, не так: все важные вопросы в конце концов сводятся к основному вопросу философии; даже не так: пытливый ум любые вопросы сводит вот к этому, основному. И начинает маяться. Потому что ответа найти не может. А как его найдешь-то, ответ?

Его ведь нет.

Жизнь, конечно, всякие варианты подбрасывает: лукавит, играет с человеком, заманивает ум в ловушки и от главного отвлекает. Кто поупрямее — держится. Кто послабее — ломается. Незадачливые — вовсе умирают.

Об этом, в общем, роман,— вернее, его первая часть.