- Джон Бойн. Мальчик на вершине горы / Пер. с англ. Марии Спивак. — М.: Фантом Пресс, 2016. — 336 с.

Психологи утверждают: если вы и ваша семья жили в зоне вооруженного конфликта или принимали в нем участие, это серьезное основание для того, чтобы пройти курс терапии. А если речь идет о целом поколении немцев, проигравших Первую мировую войну, то сломанные судьбы неизбежны. Именно о людях, мечтавших о реванше и воспитывавших в этом духе своих детей, написан новый роман ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик на вершине горы», изданный в 2015 году в издательстве «Фантом Пресс».

На обложке обозначен тезис «От мальчика в пижаме к мальчику на горе». Новую книгу Бойна действительно можно воспринять как альтернативное продолжение нашумевшего «Мальчика в полосатой пижаме», получившего множество международных наград и даже экранизированного. Представьте, что мальчик в полосатой пижаме, хоть и не участвовал непосредственно в казнях заключенных, но все равно знал обо всем, что творилось за колючей проволокой. А значит, впоследствии понес бы за это ответственность наравне со всеми. Именно о таком знании и о мальчике — свидетеле преступлений — эта книга.

Его зовут Пьер, он из Парижа. Правда, он неплохо знает немецкий, потому что его отец — из тех самых немцев, вернувшихся побежденными с последней войны. Страшнее всего для него — призраки прошедшей войны, и утешение он может найти только в алкоголе и надежде на новую войну.

Хотя папа Пьеро Фишера погиб не на Великой войне, мама Эмили всегда утверждала, что именно война его и убила.

Четырехлетний Пьер любит своего отца, несмотря на гнетущую атмосферу в семье. Однажды этот мир рушится — сначала погибает отец, затем мать, и мальчик вынужден отправиться в самостоятельное путешествие. Багаж его представлений о жизни характерен для обывателя того времени: немцы восхитительны, особенно те, которые носят красивую форму (как в стихотворении поэтессы и драматурга Елены Исаевой — «Красивые, как два гестаповца / В шуршащих кожаных пальто…»); сильный остается безнаказанным; Германия должна победить; мать лучшего друга способна предать тебя за то, что ты не еврей, а сами евреи внушают людям отвращение.

Волею судьбы мальчик попадает на самую вершину пирамиды — в Бергхоф, резиденцию фюрера, и на время становится его любимцем. Страшное превращение Пьера в Петера проходит на глазах у читателя: наивная Козявка, миниатюрный фарфоровый мальчик обернется в дико орущего подростка с нацистской нашивкой на рукаве. Он от всего сердца восхищается Гитлером, мечтает о новой форме и военной карьере, без толики сомнения предает самых близких людей и смотрит на их смерть, искренне веря, что спасает Германию. Он постепенно тупеет, потому что все живое и детское отмирает в нем вместе с совестью.

«Мальчик на вершине горы» — еще один ответ школьникам из «Волны» Тода Штрассера, которые возмущенно спрашивали: как можно было, зная о преступлениях нацизма, поддерживать его?

Захватывающий сюжет и крупный шрифт — книга моментально оказывается в стопке прочитанных, однако мрачное послевкусие ощущается довольно долго — особенно если поинтересоваться, существовал ли этот мальчик на самом деле, и в поисках ответа прочесть историю Бергхофа и биографию Гитлера, пересмотреть фотографии военного времени, вглядываясь в детские лица гитлерюгенда.

Первые страницы написаны совсем простым слогом — мал и главный герой, просты характеры его друзей и знакомых. Но к концу романа текст словно уплотняется, насыщается событиями — как сюжетными, так и историческими, вынуждая читателя стремительно взрослеть вместе с Пьером. Издатель позиционирует книгу как роман для подростков, но вернее было бы сказать, что она — не для детей. Чем взрослее и эрудированнее человек, тем интереснее будет ему следить за персонажами книги, и тем больше главный герой-наблюдатель будет теряться на фоне тех, за кем мы следим его глазами. Если же книга попадет к ребенку, не слишком знакомому с историей и путающему Геринга, Гиммлера и Геббельса, он посредством Петера станет свидетелем страшных событий и уже не сможет отказаться от этого знания:

— Посмотри на меня, Петер… Ты, главное, не вздумай притворяться, будто не понимал, что здесь творится. У тебя есть глаза и уши. Ты столько раз сидел в его комнате, сидел и записывал. Ты все слышал. Ты все видел. Ты все знал… Только никогда не говори «я не знал». Вот это уж точно будет преступление хуже некуда.

Метка: Фантом Пресс

Бен Элтон. Время и снова время

- Бен Элтон. Время и снова время / Пер. с англ. А. Сафронова. — М.: Фантом Пресс, 2016. — 384 с.

Если у вас будет шанс изменить историю, в какую эпоху вы отправитесь? И что там предпримете? Кого убьете или спасете? Задуматься над этими непростыми вопросами предлагает в своей новой книге английский писатель, фантаст и комик Бен Элтон. Хитроумный автор отправляет героя Хью Стэнтона, спецназовца в отставке, авантюриста и одиночку, в прошлое для того, чтобы он смог предотвратить войну и гибель европейской цивилизации. Стэнтон должен воспользоваться открытием Исаака Ньютона, которое тот завещал обнародовать через столетия после своей кончины.

4

За двести девяносто семь лет до визита Стэнтона к главе Тринити-колледжа другой бывший студент, только гораздо более знаменитый, с той же целью прибыл в Кембридж.

Относительно новое жилище декана появилось менее ста лет назад и было ненамного старше самого визитера, которому стукнуло восемьдесят четыре — по тем временам невероятный возраст. Старик страдал подагрой и предположительно камнями в почках, однако покинул уютный дом лондонской племянницы, где обитал последние годы, и проделал весь нелегкий путь, дабы лично доставить связку бумаг и письмо.

Письмо профессору Маккласки.

Старик надеялся, что визит пройдет незамеченным, но за его медленным шагом по Большому двору следили сотни глаз за окнами в свинцовых переплетах. Слух, конечно, распространился со скоростью пожара. Ведь старик был знаменит, и слава его зародилась в Тринити- колледже. Он был и, вероятно, навеки останется самым прославленным сыном Кембриджа.

Именно он привнес порядок во вселенную.

Законы механики. Движение планет. Природа и свойства света. Оптика, дифференциальное исчисление, телескопия и, всего превыше, гравитация — вот области знания, которые светоч его разума открыл изумленному миру. Неудивительно, что толпы юношей побросали книги и опрометью кинулись из комнат, дабы хоть одним глазком увидеть легенду и на миг приблизиться к средоточию практической философии, — их длинные черные мантии хлопали, точно крылья, когда они мчались через двор. Рой разумных мотыльков, слетевшихся на ослепительный свет истинного гения.

Но свет этот угасал. Взор сэра Исаака Ньютона тускнел. Боль истязала его тело, мука терзала его выдающийся ум. Эта мука и заставила его предпринять тяжкое путешествие в Кембридж, чтобы отдать связку бумаг и письмо в попечение Ричарда Бентли, главы Тринити-колледжа.

Оставив за порогом гомонивших студентов, Ньютон вошел в дом и задержался в вестибюле, где слуга принял его плащ. Старик угрюмо посмотрел на длинную крутую лестницу, которую ему предстояло одолеть.

На площадке возник декан, приветственно раскинувший руки:

— Милости прошу, сэр Исаак! Вы оказываете великую честь вашей альма-матер и моему дому.Ньютон хрюкнул и потрогал резные перила:

— Молва не преувеличила нелепость затеи.Ричард Бентли поморщился. Его решение установить новую вычурную лестницу воспринималось весьма неоднозначно.

— Зато сильно преувеличила расходы на нее, — сухо сказал он.

— Очень надеюсь, — буркнул Ньютон, неуверенно взбираясь на первую ступеньку. — Иначе колледжу вряд ли хватит денег на современные учебники.

— Я слышу речь властителя Королевского монетного двора! — Бентли рассмеялся слишком громко и деланно. — Надеюсь, вы прибыли не по служебной надобности, сэр Исаак? Меня ждет проверка?

— Я не занимаюсь проверками, мистер Бентли. Я не ревизор.

— Я пошутил, сэр Исаак.

— Тогда я завидую вашей веселости. — Отдуваясь, Ньютон одолел последнюю ступеньку. — Я прибыл не по служебной надобности, мистер Бентли, но исключительно по личному делу. По правде, чрезвычайно личному.

— Вы меня заинтриговали, сэр.

— Настолько личному, что потребуется торжественная клятва о соблюдении тайны.

— О боже, как волнующе.

— Да. Только не для нас.

Бентли препроводил великого старца в гостиную, где им подали вино. Затем Ньютон велел удалить слуг и запереть двери.

— Пожалуйста, задерните шторы и запалите свечу, — сказал он. — Пусть то, чему надлежит остаться во тьме, из тьмы и возникнет.

Бентли усмехнулся этой старческой тяге к театральности. Ньютону хорошо за восемьдесят, и он, вероятно, вступал в дряхлую немощь седьмого акта по Шекспиру*.

Когда комната погрузилась в таинственный сумрак, Ньютон достал крест и приказал декану дать обет:

— Ричард Бентли, клянетесь ли вы честью главы Тринити-колледжа и верующего христианина, что все происходящее в этой комнате здесь и останется, что ни словом, ни намеком о том не узнает ни одна душа, кроме единственного человека, означенного в письме, кое перейдет к вашему преемнику?

Бентли кивнул.

— Целуйте крест и произнесите клятву, — потребовал Ньютон.

Бентли все исполнил, однако его снисходительная улыбка сменилась гримасой нетерпения. Пусть Ньютон всемирно признан величайшим умом Англии и, возможно, всего света, но и он, Бентли, написал знаменитую «Диссертацию о посланиях Фалариса», что тоже не баран начихал.

— Ну вот, мистер Бентли, вы стали рыцарем ордена Хроноса. Его первым членом! Хотя, наверное, надо считать и меня. Стало быть, вы — номер два.

Бентли вскинул руки в знак того, что вполне согласен быть вторым.

— Хронос. Бог времени?

— Он самый, мистер Бентли.

Ньютон удобнее уселся в новеньком красивом кресле в стиле королевы Анны и прихлебнул кларет.

— Вы, без сомнения, помните, — сказал он, — как много лет назад, когда мы с вами начали переписку по теологическим вопросам, у меня случилось помутнение рассудка?

Бентли смущенно кивнул. Разумеется, он помнил. В кругу британских интеллектуалов мало кто не знал о душевном расстройстве, которое Ньютон перенес тридцать лет назад, пребывая на вершине славы. А также о его безумных письмах с обвинениями в заговоре и предательстве, отправленных и друзьям, и противникам. А еще о невразумительных толках об алхимии и поиске скрытых посланий в Библии. Тогда многие решили, что разум Ньютона угас навеки.

— Меня считали припадочным, — продолжил старик. — Дескать, мозг мой охвачен безумием.

— Вы перетрудились, сэр Исаак, — дипломатично сказал декан.

— Меня записали в сумасшедшие, Бентли! — рявкнул Ньютон. — И я вполне мог сбрендить, ибо открытие мое кого хочешь сведет с ума.

— Ваше открытие, сэр Исаак? Но мир знает все ваши изыскания и по праву воздал вам за них.

— Мир знает лишь то, что я опубликовал, мистер Бентли.

Декан вмиг утратил высокомерность:

— Вы хотите сказать, есть еще что-то?

Великий философ помолчал. Резче обозначились складки на его худом морщинистом лице. Он повозил ногами по паркетному полу, рассеянно почесал знаменитый длинный хрящеватый нос и поскреб голову под париком.

— Помнится, примерно за год до моей болезни вы прислали мне свою небольшую статью… — проговорил Ньютон. — Как, бишь, она называлась?

— «Опровержение атеизма». Только вряд ли здесь уместно слово «небольшая». Сей труд считается наиболее…

— Да-да, объем не важен, — перебил Ньютон. — В своей работе вы говорили о том, что мои открытия подтверждают существование Бога. Дескать, из моей великой теории движения планет самоочевидно присутствие разумного творца, архитектора всего сущего.

— Верно, сэр Исаак. И ваш благоприятный отзыв был для меня бесценен.

— Я признателен за ваше участие. Тогда меня считали еретиком. Многие не изменили своего мнения.

— Пожалуй, это слишком сильно сказано…

— Не щадите меня, мистер Бентли. Еретик — именно так обо мне говорят. Однако я не перестаю быть христианином лишь потому, что подвергаю сомнению богословскую Троицу.

— Сэр Исаак, стоит ли сейчас… — Бентли видел, что собеседник готов оседлать своего кощунственного и весьма опасного конька.

— Триединство невозможно математически! — Ньютон шлепнул ладонью по столику, расплескав вино. — Три разные сущности не могут быть едины. Три горошины не станут одной! А равно — Отец, Сын и Дух Святой. Это противоречит логике. Кроме того, это идолопоклонство, ибо если Отец и Сын едины, то образ умирающего на кресте суть образ его отца, то бишь Господа. Чистой воды идолопоклонство, сэр! А меня окрестили богохульником.

Бентли беспокойно заерзал. Подобные разговоры, даже с глазу на глаз, были крайне нежелательны. Особенно для того, кто своим положением обязан монаршему покровительству. Еще недавно в Англии за этакое кощунство сжигали.

— Э-э… вы приехали поговорить о Троице, сэр Исаак? — осторожно спросил Бентли.

— Вообще-то нет, раз вам угодно спросить, — сердито ответил Ньютон.

— Хм. Тогда, может быть, вернемся к Хроносу, о ком вы говорили? И еще вы обмолвились о неопубликованных открытиях, сэр Исаак. Это произвело бы фурор.

Ньютон принял стакан с вином взамен того, что расплескалось. Похоже, спиртное его уравновесило, ибо он заговорил спокойно:

— Вы, мистер Бентли, знаете, что я больше иных располагаю временем для размышления. Я холостяк. За исключением моих племянниц, мне чуждо женское общество, и я далек от светской жизни. Все силы, какие другие тратят на любовь и дружбу, я посвящаю раздумьям над своими трудами о Господней вселенной.

— Разумеется, сэр Исаак, разумеется.

— В нашей переписке об атеизме я известил вас о том, как я счастлив, что мир уразумеет воздействие гравитации на движение планет. Я понимал, что моя грандиозная теория, объясняющая движение и форму пространства, хороша и учитывает строгий порядок во вселенной, установленный Господом.

— Да, да.

— Но что, если мысль моя двинулась дальше первоначальных пределов? Что, если я сделал открытие, которое не обнародовал? Дабы вместо вечного божественного порядка в танце планет не возник рукотворный хаос.

— Хаос, сэр Исаак?

— Что, если не только предметы подчиняются силе тяготения? Не одни яблоки и планеты?

— Я не понимаю, сэр. Вы блестяще доказали миру, что гравитация есть сила, каковая связует все предметы, удерживая их на определенных им местах и небесных маршрутах. На что еще она может воздействовать?

— Ну, скажем, на свет. — Старик глянул на солнечный луч, как нарочно пробившийся сквозь щель в шторах. — Может быть, она способна изгибать свет.

— То есть существуют круглые углы? — Бентли не смог сдержать улыбку.

— Возможно, сэр, возможно. Однако это не всё.

— Что еще?

— Хронос.

— Время?

— Да, время, декан Бентли. Что, если гравитация способна изгибать время?

Ньютон не мог знать, что эта невероятная мысль, осенившая его в 1691 году и ставшая причиной его душевного расстройства, прямиком ведет к Хью Стэнтону — человеку, который родился в 1989-м, а в 1914-м спас мусульманскую мамашу с детьми. Однако он знал, и знал вполне точно: в будущем ничто не зафиксировано и не определено.

— Скажите, мистер Бентли… — Ньютон разглядывал винный осадок на дне пустого стакана. — Если б Господь дал вам возможность изменить один факт в истории, вы бы согласились? Если — да, что вы бы изменили?

*Аллюзия на монолог Жака в 7 сцене II акта пьесы «Как вам это понравится» У. Шекспира:

Весь мир — театр.

В нем женщины, мужчины — все актеры.

У них свои есть выходы, уходы.

И каждый не одну играет роль.

Семь действий в пьесе той. Сперва — младенец,

Блюющий с ревом на руках у мамки…

……………………………………

… А последний акт,

Конец всей этой странной, сложной пьесы —

Второе детство, полузабытье:

Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.

(Пер. Т. Щепкиной-Куперник)

Джон Бойн. Мальчик на вершине горы

- Джон Бойн. Мальчик на вершине горы / Пер. с англ. Марии Спивак. — М.: Фантом Пресс, 2016. — 336 с.

Новый роман автора «Мальчика в полосатой пижаме». В Париже живет обычный мальчик Пьеро. Мама у него француженка, а папа — немец. Папа прошел Первую мировую и был навсегда травмирован душевно. И хотя дома у Пьеро не все ладно, он счастлив. Родители его обожают, у него есть лучший друг Аншель, с которым он общается на языке жестов. Но этот уютный мир вот-вот исчезнет. На дворе вторая половина 1930-х. И вскоре Пьеро окажется в Австрии, в чудесном доме на вершине горы.

Пронзительный, тревожный и невероятно созвучный нашему времени роман, ставший, по сути, продолжением «Мальчика в полосатой пижаме», хотя герои совсем иные.Глава 1 Три красных пятнышка на носовом платке Хотя папа Пьеро Фишера погиб не на Великой войне, мама Эмили всегда утверждала, что именно война его и убила.

Пьеро был не единственный семилетний ребенок в Париже, у кого остался только один родитель. В школе перед ним сидел мальчик, который вот уже четыре года не видал матери, сбежавшей с продавцом энциклопедий, а главный драчун и задира класса, тот, что обзывал миниатюрного Пьеро Козявкой, вообще обретался у бабки с дедом в комнатке над их табачной лавкой на авеню де ла Мот-Пике и почти все свободное время торчал у окна, бомбардируя прохожих воздушными шариками с водой и наотрез отказываясь признаваться в содеянном.

А неподалеку, на авеню Шарль-Флоке, в одном доме с Пьеро, но на первом этаже, жил его лучший друг Аншель Бронштейн с мамой, мадам Бронштейн, — папа у них утонул два года назад при попытке переплыть Ла-Манш.

Пьеро и Аншель появились на свет с разницей в неделю и выросли практически как братья — если одной маме нужно было вздремнуть, другая присматривала за обоими. Но в отличие от большинства братьев мальчики не ссорились. Аншель родился глухим, и друзья с малых лет научились свободно общаться на языке жестов, взмахами ловких пальчиков заменяя слова. Они и вместо имен выбрали себе особые жесты. Аншель присвоил Пьеро знак собаки, поскольку считал его и добрым, и верным, а Пьеро Аншелю, самому, как все говорили, сообразительному в классе, — знак лисы. Когда они обращались друг к другу, их руки выглядели так:

Они почти всегда были вместе, гоняли футбольный мяч на Марсовом поле, вместе учились читать и писать. И до того крепка стала их дружба, что, когда мальчики немного подросли, одному лишь Пьеро Аншель разрешал взглянуть на рассказы, которые писал по ночам у себя в комнате. Даже мадам Бронштейн не знала, что ее сын хочет стать писателем.

Вот это хорошо, протягивая другу стопку бумаг, показывал Пьеро; его пальцы так и порхали в воздухе. Мне понравилось про лошадь и про золото, которое нашлось в гробу. А вот это так себе, продолжал он, отдавая вторую стопку. Но только из-за твоего ужасного почерка, я не все сумел разобрать… А это, заканчивал Пьеро, размахивая третьей стопкой, как флагом на параде, это полная чушь. Это я бы на твоем месте выкинул в помойку.

Я хотел попробовать что-то новое, показывал Аншель. Он ничего не имел против критики, но не понравившиеся рассказы защищал порою довольно яростно.

Нет, возражал Пьеро, мотая головой. Это чушь. Никому не давай читать, не позорься. Подумают еще, что у тебя шарики за ролики заехали.

Пьеро тоже привлекала идея стать писателем, но ему не хватало терпения сидеть часами, выводя букву за буквой. Он предпочитал устроиться на стуле перед Аншелем и, бурно жестикулируя, выдумывать что-нибудь на ходу или описывать свои школьные эскапады. Аншель внимательно смотрел, а после, у себя дома, перекладывал его рассказы на бумагу.

— Так это я написал? — спросил Пьеро, впервые получив и прочитав готовые страницы.

— Нет, написал я, — ответил Аншель. — Но это твой рассказ.

Эмили, мать Пьеро, уже редко упоминала в разговорах отца, хотя мальчик думал о нем постоянно. Еще три года назад Вильгельм Фишер жил с семьей, но в 1933-м, когда Пьеро было почти пять лет, уехал из Парижа. Пьеро помнил, что отец был высокий и носил его по улице на плечах, а еще умел ржать как лошадь и временами даже пускался в галоп, отчего Пьеро непременно заходился в восторженном визге. Отец учил мальчика немецкому языку, чтобы тот «не забывал свои корни», и всячески помогал осваивать пианино; правда, Пьеро хорошо понимал, что по части исполнительского мастерства и в подметки папе не годится. Тот своими народными мелодиями часто доводил гостей до слез, особенно если еще и подпевал негромким, но приятным голосом, в котором звучали печаль и тоска по прошлому. Пьеро нехватку музыкальных талантов компенсировал способностями к языкам: он без труда переключался с папиного немецкого на мамин французский. А коронным его номером было исполнение «Марсельезы» по-немецки и тотчас — «Германия превыше всего» по-французски, правда, гостей это иногда огорчало.

— Больше, пожалуйста, так не делай, Пьеро, — попросила мама однажды вечером, когда его выступление привело к недоразумению с соседями. — Если хочешь быть артистом, научись чему-то другому. Жонглируй. Показывай фокусы.

Стой на голове. Что угодно, только не пой по-немецки.

— А что плохого в немецком? — удивился Пьеро.

— Да, Эмили, — подхватил папа, который весь вечер просидел в кресле в углу, выпил слишком много вина и, как обычно, впал в хандру, вспомнив о всех тех ужасах, что вечно были при нем, не оставляли, преследовали. — Что плохого в немецком?

— Тебе не кажется, что уже хватит, Вильгельм? — Мама повернулась к нему, сердито подбоченясь.

— Хватит чего? Хватит твоим друзьям оскорблять мою страну?

— Никто ее не оскорблял, — отрезала мама. — Просто люди никак не могут забыть войну, вот и все. Особенно те, чьи любимые так и остались лежать на полях сражений.

— Но при этом они вполне могут приходить в мой дом, есть мою еду и пить мое вино?

Папа дождался, пока мама уйдет на кухню, подозвал Пьеро и обнял его, привлекая к себе.

— Настанет день, и мы вернем свое, — твердо сказал он, глядя мальчику прямо в глаза. — И тогда уже не забудь, на чьей ты стороне. Да, ты родился во Франции и живешь в Париже, но ты немец до мозга костей, как и я. Помни об этом, Пьеро.

Иногда папа просыпался среди ночи от собственного крика, его вопли эхом носились по пустым и темным коридорам квартиры. Песик Пьеро по кличке Д’Артаньян в ужасе выскакивал из своей корзинки, взлетал на кровать и, дрожа всем тельцем, ввинчивался к хозяину под одеяло. Тот натягивал одеяло до подбородка и сквозь тонкие стенки слушал, как мама успокаивает папу, шепчет: все хорошо, ты дома, с семьей, это просто дурной сон.

— Да, только это не сон, — ответил как-то отец дрожащим голосом, — а гораздо хуже. Воспоминания.

Бывало, что ночью Пьеро по пути в туалет видел из коридора: отец сидит на кухне, уронив голову на деревянный стол, и еле слышно что-то бормочет, а рядом валяется пустая бутылка. Тогда мальчик хватал бутылку и босиком несся вниз, во двор, и выбрасывал бутылку в мусорный бак, чтобы мама наутро ее не нашла. И обычно, когда он возвращался, папа каким-то образом уже оказывался в постели.

На следующий день ни отец, ни сын словно бы ничего не помнили.

Но однажды Пьеро, спеша во двор со своей ночной миссией, поскользнулся на мокрой лестнице и упал; не ушибся, но бутылка разбилась, и, вставая, он наступил левой ногой на острый осколок. Морщась от боли, Пьеро вытащил стекляшку, однако из пореза так и хлынула кровь; он допрыгал до квартиры, стал искать бинт, и тут проснулся папа и понял, чему стал виной. Продезинфицировав и тщательно забинтовав рану, он усадил сына перед собой и попросил прощения за то, что столько пьет. Затем, утирая слезы, сказал Пьеро, что очень его любит и подобных историй больше не допустит.

— Я тоже тебя люблю, папа, — ответил Пьеро. — Но я люблю, когда ты катаешь меня на плечах, как лошадка. И не люблю, когда ты сидишь на кухне и не хочешь разговаривать ни со мной, ни с мамой.

— Я тоже этого не люблю, — пробормотал папа. — Но иногда меня как будто бы накрывает черная туча, из которой мне никак не выбраться. Потому я и пью. Чтобы забыть.

— Что забыть?

— Войну. Что я там видел. — Он закрыл глаза и прошептал: — Что я там делал.

Пьеро сглотнул и спросил, хотя ему уже и не хотелось знать:

— А что ты там делал?

Папа печально улыбнулся.

— Неважно что, главное — на благо своей страны, — сказал он. — Ты ведь понимаешь, да?

— Да, папа. — На самом деле Пьеро не очень-то понимал, о чем речь, но папа должен знать, какой он отважный. — Я тоже стану солдатом, чтобы ты мной гордился.

Отец посмотрел на сына и положил руку ему на плечо.

— Главное — правильно выбрать сторону, — изрек он.

И почти на два месяца забыл о бутылке. А потом столь же стремительно, как и бросил, — вернулась черная туча — запил снова.

Филипп Майер. Сын

- Филипп Майер. Сын / Пер. Марии Александровой. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 576 с.

Роман «Сын» о трех поколениях семьи МакКалоу молодого автора Филиппа Майера высвечивает проблему пограничного положения человека между разными цивилизациями, эпохами, ожиданиями и реальностью. Долгожданный перевод книги, которую писательница Кейт Аткинсон призвала «канонизировать как великий американский роман», представляет объемную, убедительную панораму жизни Америки в течение века и историю становления империи.

Один

ПОЛКОВНИК ИЛАЙ МАККАЛЛОУ Из фондов WPA1 1936 года Мне предсказали, что я доживу до ста лет, и, перешагнув этот рубеж, я перестал сомневаться в этом пророчестве. Я умираю вовсе не христианином, хотя скальп мой цел,

но если существуют Земли Вечной Охоты, туда-то меня и

направят. Туда или к реке Стикс. Сегодня мне кажется, что

жизнь была чересчур коротка: еще год — и я мог бы

сделать что-нибудь полезное. А вместо этого прикован к

постели и гажу под себя, как младенец.Что стоит Создателю подкинуть мне силенок, чтобы смог

я подобраться к воде, что течет через пастбища. Река Нуэсес,

восточная излучина. Я всегда питал слабость ко всякой языческой бесовщине. Мысленно я уже трижды туда добирался.

Известно же, что Александр Великий в последнюю ночь

своей земной жизни улизнул из дворца и пытался прыгнуть в

Евфрат — понимал: если тело его исчезнет без следа, люди

решат, что он, подобно богам, вознесся на небеса. Жена поймала его в последний момент. И приволокла домой, вынудив

умереть как обычный смертный. А еще спрашивают, почему

я не женился второй раз.Если б явился мой сынок, я бы не стерпел его победной

улыбки. Семя моего позора. Мне известно, чего он достиг,

и подозреваю, он давно благословил берега Иордана, раз уж

Квана Паркер, последний вождь команчей, даровал парню жалкий шанс дожить до пятидесяти. В обмен на эти

сведения я отдал Кване и его воинам молодого бычка;

великолепное животное забили копьями по старому обычаю на моем пастбище, что прежде было их охотничьими

угодьями. Вместе с Кваной пришел и почтенный вождь

арапахо, и когда мы уселись, чтобы разделить еще теплую

печень быка, омытую его собственной желчью, как велит

древний обычай, он вручил мне серебряное кольцо, собственноручно снятое им с пальца Джорджа Армстронга

Кастера2. На кольце есть надпись «7 Кав.» и глубокая

царапина от копья. Но подходящего наследника я лишен,

так что унесу это кольцо с собой в воды реки.За то время, что я живу, можно привыкнуть ко всему.

Декларация независимости, освободившая Республику Техас

от мексиканской тирании, была ратифицирована 2 марта

1836 года в жалкой лачуге на берегу Бразос. Половина из

подписавших ее страдали от малярии; другая половина —

сплошь бандиты, бежавшие в Техас от виселицы. Я был

первым младенцем мужского пола, родившимся в новой

республике.Испанцы торчали в Техасе сотни лет, но все без толку.

После прибытия Колумба они покорили всех индейцев, стоявших на их пути, и хотя я не встречал ни одного ацтека, те

наверняка напоминали тихих мальчиков из церковного хора.

И только липаны-апачи остановили конкистадоров. А потом

пришли команчи. Со времен монгольского нашествия мир не

знал подобного. Они скинули в море апачей, разогнали испанскую армию, превратили Мексику в невольничий рынок.

Я видел однажды, как команчи гнали пленников вдоль Пекос,

сотни людей гнали как скот.Почти поверженное аборигенами мексиканское правительство придумало отчаянный план усмирения и колонизации Техаса. Любой человек, абсолютно любой национальности, готовый поселиться к западу от реки Сабин,

получит четыре тысячи акров свободных земель. Примечание к контракту, которое обычно печатают мелким шрифтом, в данном случае было написано кровью. Философия

команчей по отношению к чужеземцам непогрешима, как

сам Папа: мужчин — пытать и убивать, женщин — насиловать и убивать, детей — обращать в рабов или усыновлять.

Мало кто из старушки Европы откликнулся на заманчивое

предложение. Точнее, вообще никто. В отличие от американцев. Они-то хлынули мощным потоком. У них, видать,

были лишние женщины и дети, которых можно принести в

жертву Господу, — ибо мне даровано снимать плоды с древа

жизни, как говорится.Мой отец прибыл в Матагорда в 1832-м, в ту пору,

когда смерть была обычным делом, а уж расстреляют

тебя солдаты или команчи снимут скальп — все одно:

Господь, считай, оказал тебе великую милость. К тому времени мексиканское правительство, встревоженное нашествием северных орд в свои пределы, запретило американцам иммиграцию в Техас.И все равно это было лучше, чем жизнь в Старых

Штатах, где на твою долю выпадали только жалкие крохи

вроде редких колосков с уже убранного поля, если ты,

конечно, не сын плантатора. Это пускай официальные документы доказывают, что, мол, только благодаря богатеям из

Остина и Хьюстона мексиканцы смогли уцелеть и сохранить свои земли. Их потомки затеяли настоящую войну в

книгах и газетах, лишь бы обелить имена родственничков и

объявить их Основателями Техаса. На самом деле только

простые люди, нищие, вроде моего отца, воевали за Техас.Как любой здоровый боеспособный шотландец, он сражался у Сан-Хасинто3, а после войны был и кузнецом,

и оружейником, и землемером. Высокий, с гордой осанкой

и сильными руками, словоохотливый — рядом с ним люди

чувствовали себя уверенно и спокойно и лишь позже понимали, насколько они заблуждались.Отец мой не был религиозен, оттого, наверное, я и вырос

язычником. Впрочем, он будто всегда чувствовал дыхание

бледного коня у себя за спиной. Всегда считал, что последние времена близки. Сначала мы жили в Бастропе, выращивали кукурузу, сорго, разводили свиней, расчищали пустоши

под посевы. Пока не явились новые поселенцы, из тех, что

дожидались, пока минует угроза нападений индейцев. Они

привели с собой законников, чтобы оспорить заслуги и

права тех, кто осваивал эту землю и побеждал краснокожих. Первые техасцы получили свои владения, заплатив за

них настоящую цену — цену человеческой жизни, а читать

и писать большинство из них не умело. К десяти годам я

выкопал уже четыре могилы. Вся семья мгновенно просыпалась, едва заслышав топот копыт, и когда гонец с

очередными вестями появлялся на пороге — кого-то из

соседей закололи, как свиней на колбасы, — отец заряжал

ружье и вместе с гонцом растворялся во мраке ночи. Храбрецы умирают молодыми — эта поговорка в ходу у команчей, но справедлива она и по отношению к первым американцам в Техасе.Целых десять лет мужественные техасцы справлялись в

одиночку. Однако правительству очень нужны были новые

люди, особенно люди с деньгами. Словно невидимый телеграф донес благую весть Старым Штатам: отныне эта страна безопасна. И в 1844 году у наших ворот появился первый

чужак: стрижка от парикмахера, магазинная одежда, гнедая

кобыла. Попросил зерна, потому как у его лошади копыта

воспаляются от травы. Лошадь, которая не может есть

траву, — такого я в жизни не слыхивал.Два месяца спустя у Смитвиков отсудили их участок,

а потом за гроши купили землю Хорнсби и МакЛеодов.

К тому времени в Техасе было больше законников на душу

населения, чем в любой другой части континента, и через несколько лет все первые поселенцы потеряли свои

земли и вынуждены были двигаться дальше на запад, вновь

на индейские территории. Вся эта знать, подло укравшая

чужое, уже замышляла войну, чтобы покрыть свои грязные

делишки и сохранить своих черных рабов; Юг был бы

разорен и погублен, но Техас, дитя Запада, остался бы в

целости и сохранности.Тем временем тучи нависли над моей матерью, происходившей из старого кастильского рода. У нее были тонкие

черты лица, но кожа смуглая, и эти новые пришельцы

объявили ее окторонкой — у нее якобы 1/8 негритянской

крови. Господа белые плантаторы гордились своим умением

замечать такие вещи.К 1846 году мы перебрались за границы поселений, на

отцовский надел на реке Педерналес. Это были охотничьи

угодья команчей. Здешние рощи никогда не слышали звука

топора, земли были тучны, а звери, жившие на них, плодовиты. Густые травы почти в человеческий рост, жирный

чернозем под ногами, а по склонам даже самых крутых

холмов — море цветов. Совсем не то что нынешняя каменистая пустыня.Диким скотом легко обзаводиться при помощи лассо,

и уже через год у нас было стадо в сотню голов. Свиньи и

мустанги тоже ничего нам не стоили, бери сколько хочешь.

А в придачу — олени, дикие индюки, медведи, белки, иногда

даже бизоны; в реке — рыба, утки и черепахи; сливы, дикий

виноград, хурма, дикий мед — насколько богата была эта

земля тогда, и как же она испоганена людьми ныне. Одна

была проблема — сберечь в целости свой скальп.Два

ДЖИНН АННА МАККАЛЛОУ 3 марта 2012 года Тихие голоса и шепот в полумраке. Она лежала в громадном зале, который сначала приняла по ошибке за церковь или судебную палату. Не спала, но все равно ничего не

чувствовала, — так бывает, когда нежишься в теплой ванне.

Поблескивали канделябры, в камине дымились поленья,

вокруг мебель в стиле короля Джеймса и какие-то античные бюсты. На полу ковер, подаренный, должно быть,

шахом. Интересно, найдут ли ее здесь.Это был большой белый дом в колониальном стиле:

девятнадцать спален, библиотека, гостиная и бальный зал.

И она, и все ее братья родились здесь, но сейчас это просто

место встречи семейства по выходным дням и праздникам.

Прислуга до утра не вернется. Сознание оставалось ясным,

но вот все прочее словно отключили, и в этом определенно

кто-то виноват. Ей уже восемьдесят шесть, но хотя она и

любила повторять, что ждет не дождется, когда наконец

отправится в Землю Mañana4, это было не совсем искренне.Самое важное — это человек, который делает то, что

я велела. Именно так она сказала репортеру «Тайм», и ее

портрет поместили на обложку — сорокалетняя, но все еще

яркая и страстная, она стояла у своего «кадиллака» на фоне

целого поля насосов, качающих нефть. Едва познакомившись с ней, люди мгновенно забывали, что имеют дело с

маленькой хрупкой женщиной. Гипнотический голос и глаза — стального цвета, как старый револьвер, и холодные,

как северный ветер; эффектная женщина, хотя и не красавица. Фотограф-янки сумел это передать. Он заставил ее

расстегнуть блузку, а волосы взбил так, будто она выходит

из открытого автомобиля. Не вершина ее могущества — до

этого еще пара десятков лет, — но очень важный момент

карьеры. Ее уже начали принимать всерьез. Человек, который сделал эту фотографию, умер. Никто не станет тебя

искать, подумала она.Да, именно так все и должно было случиться; даже

ребенком она почти всегда была в одиночестве. Ее семья

владела всем городом. Людей она не понимала. Мужчины,

на которых она походила во всем, не желали ее общества.

Женщины, на которых она не походила вовсе, улыбались

слишком часто, смеялись чересчур громко и напоминали

маленьких комнатных собачонок, предназначенных лишь

для населения интерьера. В этом мире не было места для

таких, как она.Прохладным весенним днем она, совсем еще девочка, лет

восьми или десяти, сидит на террасе. А вокруг — насколько

хватает глаз — зеленые холмы, и все это — насколько

хватает глаз — земля МакКаллоу. Но что-то в картинке не

так. Вот прямо на лужайке стоит ее «кадиллак», а старых

конюшен, которые ее братец еще не успел спалить, уже

почему-то нет. Я должна проснуться. Но тут заговорил

Полковник, ее прадед. Где-то рядом и ее отец. Дед, Питер

МакКаллоу, тоже был, но пропал бесследно, и никто о нем

слова доброго не сказал ни разу, и поэтому она тоже его не

любила.— Думаю, в это воскресенье тебе следует появиться в

церкви, — сказал отец.Полковник же считал, что штуки вроде церкви — для

черных и мексиканцев. Ему исполнилось сто лет, и он не

упускал случая уведомить людей об их заблуждениях. Руки

у него были крепкие, как шомпол, а лицо точно дубленая

кожа, и люди говорили, что если он вообще может упасть,

то только в собственную могилу.— Эти священники, — говорил Полковник, — если не

ухлестывают за вашими дочерьми, не сжирают всех жареных цыплят и пироги из ваших холодильников, то непременно объегоривают ваших сыновей.

Отец был раза в два крупнее Полковника, но, как не

уставал повторять Полковник, мышцами силен, а разумом

слаб. Ее братец Клинт купил у пастора лошадь с седлом, а

под попоной обнаружилась мозоль размером со сковородку.Отец все равно заставил ее идти в церковь, подняв ни

свет ни заря, чтобы успеть в Карризо к началу занятий в

воскресной школе. Глаза у нее слипались, и ужасно хотелось

есть. Когда она спросила, что после смерти случится с

Полковником, который в эту самую минуту безмятежно

попивает дома джулеп, учительница сказала, что Полковник

отправится прямиком в ад, где его будет мучить сам Сатана.

В таком случае, заявила Джинни, я отправлюсь вместе с

ним. Да, она была бесстыжей проказницей. Будь она мексиканкой, ее бы непременно высекли розгами.На обратном пути она все никак не могла понять, почему отец норовит держаться поближе к училке, у которой

нос похож на орлиный клюв, а изо рта пахнет так, будто

кто-то внутри нее уже умер. Противная в общем, как ведро

дегтя. Во время войны, говорил отец, я пообещал Господу,

если выживу, ходить в церковь каждое воскресенье. Но

когда ты уже должна была вот-вот родиться, у меня

было так много дел, что я не сдержал данного слова.

И знаешь, что случилось? Она знала — это она знала

всегда. Но отец все равно напомнил: твоя мама умерла.Джонас, старший брат, сказал, что не надо бы пугать

малышку. Но отец велел Джонасу замолчать, а Клинт ущипнул ее и прошептал: в аду тебе первым делом ткнут

вилами в задницу.Она открыла глаза. Клинта нет уже шестьдесят лет.

В полумраке комнаты ничего не изменилось. Дневники,

вспомнила она. Однажды она уже спасла их и с тех пор

хранила. Теперь эти бумаги найдут.

1 Администрация развития общественных работ, созданная в

1935 году в рамках осуществления Нового курса Рузвельта; призвана

была предоставлять работу тем, кто получал до этого пособие по

безработице. В рамках государственной программы среди прочего

выходили исследования по истории США, каталоги и публикации для

государственных, муниципальных служб, исследования по медицине и

демографии. Под руководством доктора Лютера Х. Эванса была

собрана крупнейшая коллекция мемуаров, устных и письменных воспоминаний известных людей во многих штатах. — Здесь и далее примеч. перев.2 Американский кавалерийский офицер, отчаянный храбрец, безжалостно истреблявший аборигенов. Погиб в сражении с индейцами

дакота, весь его отряд был разгромлен.3 Сражение у Сан-Хасинто, состоявшееся 21 апреля 1836 г., стало

решающей битвой Техасской революции. Техасская армия разгромила

мексиканцев, а боевой клич техасцев «Помни Аламо!» с тех пор

вошел в американскую историю.4 Завтра (исп.).

Адриана Трижиани. Жена башмачника

- Адриана Трижиани. Жена башмачника / Пер. с англ. М. Никоновой. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 512 с.

Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми при очень печальных обстоятельствах, на фоне величавых итальянских Альп. Чиро — полусирота, который живет при женском монастыре, а Энца — старшая дочь в большой и очень бедной семье. Совсем детьми оба вынуждены покинуть родину и отправиться через океан в непостижимую и пугающую Америку. Так начинается история их жизней, полная совершенно неожиданных поворотов, искушений, невзгод, счастливых мгновений, дружбы и великой любви.

«Жена башмачника» — эпическая история любви, которая пролегла через два континента и две мировые войны, через блеск и нищету Нью-Йорка и умиротворяющую красоту Италии, через долгие разлуки и короткие встречи.СЕРЕБРЯНОЕ ЗЕРКАЛО Шесть зим минуло с тех пор, как Катерина Ладзари оставила сыновей в монастыре. Ужасная зима девятьсот десятого наконец-то завершилась, как исполненная епитимья. Пришла весна, а с нею — рыжее солнце и теплые ветра. Они растопили снег на каждом утесе, каждой тропе, каждом гребне, выпуская на волю потоки чистой ледяной воды, голубыми лентами скатывавшиеся вниз.

Казалось, все жители Вильминоре высыпали на улицу и, улучив минутку, поднимали лица к абрикосовому небу, впитывая его тепло. Дел весною было невпроворот. Нужно было открыть ставни, вытряхнуть и вывесить на воздухе половики, выстирать полотно, а затем заняться садом.

Монахини Сан-Никола никогда не отдыхали.Катерина не вернулась с наступлением лета, и следующей весной тоже, и постепенно сыновья смирились с разлукой. Разочарование омыло их, подобно струям водопадов, в которых они плескались у озера в горах над Вильминоре. Когда мальчики наконец получили от матери, запертой в монастыре в Венето*, письмо без обратного адреса, они перестали умолять сестру Эрколину отпустить их к Катерине. Но они поклялись отыскать ее, как только покинут Сан-Никола. Эдуардо был полон решимости привезти мать назад в Вильминоре, и неважно, сколько времени это потребует. Мальчики представляли мать под опекой монахинь в каком-то очень далеком месте, и сестра Эрколина уверяла, что так оно и есть.

Помимо заботы о храме и монастыре сестры заправляли в местной приходской школе при церкви Санта-Мария Ассунта и Святого апостола Петра. Они готовили для нового священника, дона Рафаэля Грегорио, вели его хозяйство, обстирывали падре, поддерживали в порядке облачение, заботились об алтарных покровах. Монахини отличались от прочих трудяг только тем, что их падроне носил «римский воротник»**.

Повзрослевшие братья Ладзари стали такой же неотъемлемой частью монастырской жизни, как и монахини. Мальчики сознавали, чего лишились, но вместо того чтобы без конца горевать по отцу и тосковать по матери, научились направлять свои чувства в иное русло, загружая себя работой.Братья Ладзари сумели стать в монастыре незаменимыми, как Катерина и надеялась. Чиро взял на себя большинство обязанностей, до того лежавших на Игнацио Фарино, старом монастырском мастере на все руки. Игги было уже за шестьдесят, и он предпочитал работе свою трубочку, тенистое местечко под деревом и ласковое солнце. Чиро вставал с рассветом и работал до ночи: присматривал за очагами, доил коров, взбивал масло, выжимал свежие плети сыра скаморца, рубил дрова, выгребал уголь, мыл окна, скреб полы, в то время как Эдуардо, грамотея с кротким характером, определили секретарем в монастырскую контору.

Его безукоризненная каллиграфия нашла применение — Эдуардо отвечал на письма, писал отчеты, заполнял изящной вязью программки для торжественных служб и больших праздников. Кроме того, он, как более набожный из братьев, был удостоен чести прислуживать на ежедневных мессах и звонить в колокола, созывая монахинь к вечерне.

Чиро в свои пятнадцать вымахал под метр восемьдесят. Он окреп на монастырском рационе из яиц, пасты и дичи. Песочного цвета волосы и зеленовато-голубые глаза составляли яркий контраст с темной, истинно итальянской мастью жителей этих гор. Густые брови, прямой нос и пухлые губы были свойственны скорее швейцарцам, жившим к северу, за близкой границей. Однако темперамент у Чиро был истинно романский. Сестры смиряли его горячность, заставляя сидеть тихо и повторять молитвы. И он учился дисциплине и смирению, потому что хотел порадовать женщин, приютивших их с братом. Ради сестер из Сан-Никола он был готов на любые жертвы.

Не имея ни связей в обществе, ни семейного дела, которое можно было бы унаследовать, ни каких-либо перспектив, мальчики вынуждены были полагаться только на самих себя. Эдуардо изучал латынь, греческий и античных классиков, в то время как Чиро заботился о саде и постройках. Братья Ладзари получили монастырскую выучку, приобрели, столуясь с монахинями, прекрасные манеры. Они росли, не чувствуя поддержки близких, и это многого их лишило, но также даровало самостоятельность и зрелость.

Чиро шел через оживленную площадь, удерживая на плечах длинный деревянный валик, вокруг которого были обернуты свежевыглаженные алтарные покровы. Дети играли рядом с матерями, пока те мыли ступеньки своих домов, развешивали выстиранное белье, выбивали ковры и готовили вазоны и ящики для цветов к весенней посадке. Воздух был напоен запахом свежей земли. Все вокруг было исполнено радости от того, что месяцы изоляции наконец позади, — будто горные деревушки с облегчением выдохнули, освободившись от холодов и многослойных одежек.

Сбившаяся в кучку ребятня засвистела Чиро вслед.

— Осторожнее с панталонами сестры Доменики! — крикнул кто-то.

Чиро обернулся к мальчишкам, сделав вид, будто замахивается тяжелым валиком.

— Монашки не носят панталон, зато твоя сестра носит!

Мальчишки рассмеялись. Чиро двинулся дальше, крикнув напоследок:

— Передай от меня привет Магдалене!

Держался он точно генерал при полном параде, хотя на нем были всего лишь обноски из корзины с пожертвованиями. Он отыскал там пару плотных мельтоновых брюк и клетчатую рабочую рубаху из шамбре, но с обувью дело обстояло куда хуже. Ножищи у Чиро Ладзари вымахали огромные, и ботинки такого размера в корзине с пожертвованиями встречались не часто. На поясе у него позвякивала связка ключей, прицепленных к латунному кольцу, — тут были ключи от всех дверей в церкви и монастыре. По настоянию дона Грегорио алтарные покровы доставляли через боковой вход, дабы не мешать прихожанам заходить в церковь на протяжении всего дня и тем самым дать им возможность положить в ящик для бедных лишнюю монетку.

Чиро вошел в ризницу, небольшую комнату за алтарем. Воздух пах пчелиным воском и ладаном, напоминая об аромате в ящике комода. Розовый луч из круглого витражного окна падал на простой дубовый стол в центре комнаты. Вдоль стен стояли шкафы с облачениями.

С внутренней стороны на двери висело высокое зеркало в серебряной раме. Чиро вспомнил день, когда оно здесь появилось. Он еще подумал — странно, что священнику понадобилось зеркало. В конце концов, в ризнице его не было с четырнадцатого века. Чиро понял, что дон Грегорио повесил зеркало собственноручно: его тщеславие не настолько разрослось, чтобы он попросил об этой услуге Чиро. Человек, которому нужно зеркало, на что-то еще надеется.

Чиро положил покровы на стол, затем подошел к внутренней двери и заглянул в церковь. Скамьи были почти пусты. Там сидела лишь синьора Патриция д’Андреа, самая старая и набожная прихожанка в Вильминоре. На склоненную в молитве голову была накинута белая кружевная мантилья, придавая старушке вид поникшей лилии.

Чиро вошел в церковь, чтобы сменить лежавшие там покровы. Синьора д’Андреа поймала его взгляд и сурово посмотрела в ответ. Он вздохнул, встал перед алтарем, помедлил, преклонил колени и сотворил обязательное крестное знамение. Снова взглянул на синьору, которая одобрительно кивнула, и почтительно склонил голову. Губы синьоры сложились в довольную улыбку.

Тщательно свернув использованные покровы в тугой узел, Чиро отнес их в ризницу. Развязал атласные ленты, снял свежие покровы с валика и вернулся в церковь, неся перед собой вышитое белое полотно, подобно подружке невесты, поднимающей шлейф подвенечного платья.

Выровняв на алтаре накрахмаленный покров, он расставил по углам золотые подсвечники, чтобы прижать ткань. Достал из кармана маленький ножик и начал снимать капли воска со свечей, пока их поверхность не стала гладкой. Жест этот был данью матери. Она просила всегда делать то, что требуется, без напоминания.Перед тем как уйти, он снова взглянул на синьору д’Андреа и подмигнул ей. Та покраснела. Чиро, монастырский сирота, вырос настоящим сердцеедом. С его стороны такое заигрывание было просто инстинктом. Чиро здоровался с каждой встречной, приподнимая свою подержанную шляпу, охотно помогал донести покупки и расспрашивал о семьях. С девчонками своих лет он болтал с природной легкостью, восхищавшей других мальчишек.

Чиро ухаживал за всеми женщинами городка, от школьниц с их мягкими кудряшками до престарелых вдов, сжимавших в руках молитвенники. В женском обществе он чувствовал себя уютно. Иногда он думал, что понимает женщин лучше, чем представителей своего пола. И уж точно он знал о девушках больше, чем Эдуардо, который был таким невинным! Чиро гадал, что станет с братом, когда они покинут монастырь. Себя он считал достаточно сильным, чтобы смело встретить самое худшее, Эдуардо же — нет. Умнику вроде брата нужна монастырская библиотека, письменный стол с лампой и связи, которые давала церковная переписка. Чиро же точно сумеет выжить во внешнем мире. Игги и сестры научили его всякому ремеслу. Он может работать на ферме, чинить разные вещи и мастерить из дерева что угодно. Жизнь вне монастыря наверняка не сахар, но у Чиро были навыки, чтобы устроиться в этой жизни.

В ризницу вошел дон Рафаэль Грегорио. Он выложил на стол медные монеты из церковной копилки. Дону Грегорио было тридцать, рукоположили его совсем недавно. Он носил длинную черную сутану, застегивавшуюся снизу доверху на сотню маленьких пуговиц из эбенового дерева. Чиро гадал, благодарен ли священник сестре Эрколине, множество раз проходившейся по петлям утюгом, чтобы те стали плоскими.

— Ты приготовил растения для посадки? — осведомился священник. Белоснежный римский воротник оттенял его густые черные волосы. Волевой подбородок, аристократический прямой нос и карие глаза с тяжелыми веками придавали ему вид сонного Ромео, тогда как вы ожидали встретить честный взгляд мудрого слуги Господа.

— Да, отец. — Чиро склонил голову, чтобы выразить священнику почтение, как его научили монахини.

— Я хочу, чтобы дорожку обсадили нарциссами.

— Учту ваше пожелание, падре, — улыбнулся Чиро. — Я позабочусь обо всем. — Он поднял со стола валик. — Я могу идти, дон Грегорио?

— Ступай, — ответил священник.

Чиро толкнул дверь.

— Я бы хотел хоть иногда видеть тебя на мессе, — произнес дон Грегорио.

— Падре, вы же знаете, как бывает. Если я не подою корову, не будет сливок. Если не соберу яйца, сестры не испекут хлеб. А если они не испекут хлеб, нам нечего будет есть.

Дон Грегорио улыбнулся:

— И все-таки можно найти время посетить службу.

— Это верно, падре.

— Так я увижу тебя на мессе?

— Я много времени провожу в церкви — подметаю, мою окна. Думаю, если Господь ищет меня, он знает, где меня найти.

— А моя работа в том, чтобы научить тебя искать Его, а не наоборот.

— Понимаю. У вас своя работа, у меня своя.

Чиро закинул пустой деревянный валик на плечо, как ружье, прихватил узел с покровами для стирки и вышел. Дон Грегорио слышал, как Чиро свистит, уходя по дорожке, которая вскоре будет обсажена желтыми цветами.

* Регион, центром которого является Венеция.

** Жесткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой, который носят католические или протестантские священники.

Имитация романа

- Дидье ван Ковеларт. Принцип Полины / Пер. с фр. Н. Хотинской. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 256 с.

Вопрос «В чем смысл жизни?» так давно стоит перед человечеством, что люди уже устали искать на него ответы — тем более что среди множества существующих вариантов невозможно найти истинный.

Новый роман французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Дидье ван Ковеларта — это история о человеке, для которого смыслом жизни стала любовь. Любовь-дружба, любовь-служение. «Принцип Полины» — одна из чуть более тридцати книг, написанных ван Ковелартом, но несмотря на это — а может быть, именно поэтому — она не предлагает читателям ничего нового.

Главный герой, начинающий писатель Куинси Фарриоль, удостоен премии следственного изолятора в провинциальном городишке Сен-Пьер-дез-Альп. «Торжественное» вручение награды, на которое, впрочем, не приходит ни один гость, дарит герою драгоценное для него знакомство — встречу с Полиной Сорг. С этого дня его жизнь будет чем-то вроде черновика, временной заготовки для того, чтобы когда-нибудь ничто не помешало ему стать счастливым.

Эта общая квартира, эти короткие связи, это нежелание привязаться, подумать о семье, всерьез заняться собственным творчеством… Все у меня было временно, я сам так решил, чтобы оставаться свободным, чтобы ничего важного не пришлось отрывать от себя…

«Принцип Полины» вполне мог бы остаться неплохой любовной историей, классической «женской» книгой со счастливым концом наподобие прозы Анны Гавальды. Романом, который хорошо читать осенними вечерами, чтобы отдохнуть от однообразия жизни и насладиться романтическими приключениями. Однако непринужденное повествование с нотками иронии и грусти, традиционный любовный треугольник и характерный для ван Ковеларта образ героини — эксцентричной, непонятной, но в то же время нежной и женственной — заставляют скучать.

Единственное, что разнообразит монотонную историю любви писателя-неудачника к «двадцатилетней оторве», — тот самый третий лишний. Максим де Плестер входит в жизнь героя одновременно как соперник в любви и лучший друг. Центральный эпизод романа — секс втроем в гостинице при университете — становится квинтэссенцией бесстыдного натурализма и духовности. Впрочем, физиологические подробности вряд ли могут доставить эстетическое удовольствие читателю. Скорее, наоборот — после этой почти животной сцены верить в любовь и невероятную душевную близость трех людей, несмотря на все старания повествователя, совсем не хочется.

«Принцип Полины» производит впечатление книги намеренно эпатирующей аудиторию. Взяв за основу классический сюжет, автор старается придать ему оригинальность. Получается это несколько нарочито.

Одна из главных интриг в тексте — роман, который пишет Куинси, пересказывая в нем историю отношений с Полиной и Максимом:

…мне нравилось то, что я писал. Писал, смеясь, плача, удивляясь. Я исправлял действительность, сочиняя то, что могло бы быть приключением моей жизни.

Персонажи постоянно обсуждают рукопись, читают отрывки черновиков, спорят и ссорятся из-за имен и событий, однако читателю не перепадает ни одной цитаты. И в тот момент, когда кажется, что мы никогда не прочтем роман главного героя, становится ясно: история, которую так долго писал Куинси, у нас в руках. С такого ракурса «Принцип Полины» воспринимается как попытка героя выстроить воздушные замки вокруг реальности, которую так не хочется замечать.

Лариса Склярук. Плененная Иудея

- Лариса Склярук. Плененная Иудея. Мгновения чужого времени. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 400 с.

В книгу вошли два произведения Ларисы Склярук. Роман «Плененная Иудея» переносит читателя в I век нашей эры. На фоне отчаянной и безнадежной борьбы за независимость народа Иудеи с Римом разворачивается история любви двух мужчин к одной женщине. Множество деталей точно передают колорит далекой эпохи и дают возможность пережить события древней истории, словно это современность.

Во втором романе, «Мгновения чужого времени», реализм плотно сплетен с элементами мистики. Читатель погружается в цепочку историко-приключенческих новелл, каждая из которых обладает своей интригой. Прогуливаясь по улицам древнего Яффо, юная Яэль и не подозревает, что покупка в антикварной лавке серебряного кольца станет поворотным моментом в ее жизни.Мансур

От неожиданно ярко сверкнувшего в лунном свете камня Мансур непроизвольно закрыл глаза и, кажется, тут

же их открыл. Но ночи уже не было.Его ослепил блеск летнего дня, полыхнули в лицо

жарким зноем солнечные лучи, оглушил шум огромной

толпы.Он стоял на арене, посыпанной сверкающим серым

песком, и видел величественную картину окружающего

его цирка. Со всех сторон вверх поднимались каменные

круги скамеек. Лестницы радиусами сходились к центру

и разрезали эти каменные круги на равные части. Внутри цирка по всей его окружности был возведен парапет.

По его верхнему внутреннему краю шли гладкие, легко

поворачивающиеся валики. Вдоль каменного парапета

пролегал ров, наполненный водой и огороженный железной решеткой.Казалось, все население Рима собралось в этом цирке. Здесь были всадники и патриции, важные матроны

и солдаты, плебеи и весталки.Нижние ряды, ближе к арене, заполнили полноправные римские граждане в белоснежных тогах и нарядно

одетые богатые римлянки, которые поверх нижней туники надели столы со множеством складок, плиссированными шлейфами и разноцветными вышивками

по краю. Иные завернулись в длинные плащи — паллы,

переливающиеся разными оттенками бледно-лилового,

желтого, зеленого цвета.Выше шли ряды, занятые всадниками и воинами. Еще

выше уже не мраморные, а деревянные скамьи и галерею

стоячих мест занимала обычная публика — разношерстная и шумная. Мелькали тысячи оживленных, веселых

лиц. Слышалась беззаботная болтовня, шутки, смех.

Сквозь натянутый над ареной огромный навес из цветной ткани проникали солнечные лучи и пестрыми бликами играли на лицах.Не двигаясь с места, Мансур медленно обвел взглядом

все четыре яруса рядов. Переливы ярких красок, мелькание довольных лиц кружило голову. Его взгляд опустился ниже, на арену, и увидел тех, чьи лица были странным

контрастом всеобщему радостному возбуждению.Одетые в просторные длинные одежды, они стояли

на коленях, со сложенными перед грудью руками. Их

строгие отрешенные лица были обращены к небу. Они

неистово молились, закрывали в молитвенном экстазе

глаза и не вытирали текущих по щекам слез.«Что это — сон, мираж?» — спрашивал себя Мансур,

продолжая внимательно осматриваться вокруг, ничем

не выдавая своего растущего напряжения, удивления,

даже растерянности.Вдруг среди веселых возгласов зрителей и горячих молитв на арене послышался странный железный скрежет

и скрип. Услышав этот скрип, молящиеся задрожали,

теснее придвинулись к друг другу. Гул многотысячной

толпы стал спадать. У просторных клеток, находящихся под местами для зрителей, убрали железные решетки,

и из них спокойно стали выходить… дикие звери.Отливая песочно-желтой шкурой, пушистой черно-коричневой гривой, на арену величественно вышел

лев. За ним еще один, и еще. Поворачивая массивные

головы, львы осматривались. Их ноздри подрагивали,

втягивая воздух арены. Вслед за львами, гибко прогнувшись, выпрыгнули пятнистые леопарды, черные

пантеры, тигры.Внутренне холодея, смотрел Мансур на свободно разгуливающих зверей, на продолжающих стоять на коленях молящихся и понимал, что это — казнь. В восточных

ханствах такие расправы были не редкостью. И некогда

было думать, как и за что он попал в число наказуемых.

Теперь ему стало понятно назначение парапета, рва с водой и гладких валиков.При появлении хищников люди, стоящие на коленях, стали молиться с еще большей силой, с еще большей пылкостью осенять себя крестным знамением, еще

с большей надеждой устремлять глаза к небу. Слышались

страстные восклицания:— Господь Всемогущий, укрепи мои силы!

— Отдаемся мукам и смерти во имя Тебя!

— Это наш страшный путь на Голгофу!

Они обнимались, старались поддержать друг друга

в надвигающейся смерти, дрожали телом, но не душой,

уповая на Бога.Хищники медленно, но неотвратимо приближались.

Для большего эффекта раздалась музыка. Один из

львов, выделяющийся своей золотистой гривой, подняв голову, издал грозный рык. Услышав такой рык

в джунглях, многие животные просто теряют способность двигаться.Зрители восторженно ахнули и содрогнулись от

остроты ощущений. Прекрасный экземпляр зверя. Какие лапы, клыки. Чудесно сидеть, не подвергая себя риску, и наблюдать за теми, кто на арене, на кого надвигаются эти страшные звери, чье тело сейчас будут рвать

эти острые клыки, чьи предсмертные конвульсии будут

грубым развлечением.Но не все молящиеся были способны выдержать приближение зверей. Одна из молодых женщин после звериного рычания вскочила и побежала в сторону Мансура.

Она бежала как безумная, спотыкаясь и падая.

В ужасе оглядывалась на льва и, поднявшись, опять

бежала на подламывающихся ногах. Покрывало с ее

головы упало и осталось лежать на арене. Волосы цвета пшеницы выбились из прически и рассыпались

по плечам. Белая туника разорвалась. Стройные ноги

в кожаных сандалиях посерели от прилипшего к ним

песка.Проследив холодными желтыми глазами за бегущей

женщиной, лев не спеша, легко пружиня на лапах, пошел за ней. Его мощные мышцы упруго двигались под

кожей.Увидев это, женщина метнулась, наткнулась на стоящего Мансура и обессиленно упала к его ногам. Сжавшись в комочек, она обхватила ноги воина. Сквозь мягкую кожу сапог Мансур чувствовал ее тонкие руки. Они

тряслись и все сильнее сжимали его ноги. Сжимали, как

последнюю в жизни надежду.Наклонившись, Мансур приподнял женщине голову

и взглянул в лицо. Его руки коснулись шелка ее волос.

Синие глаза девушки с расширенными страхом черными зрачками полыхнули навстречу воину страстной

мольбой и пронзили сердце Мансура острым чувством

непривычной жалости. Его рука восточного головореза

могла, не дрогнув, снести голову кому угодно, а тут беззащитные, цепляющиеся за его сапоги руки вызвали целую бурю в сердце.Одним движением сильных рук Мансур подхватил

девушку, вскинул себе на плечо. Так на азиатских базарах торговцы носят свернутые в рулон ковры. Тело девушки бессильно повисло, светлые волосы касались арены. Придерживая девушку рукой, Мансур стал медленно

отступать к парапету. В его правой руке появился меч.

Зрители завизжали от негодования:— Куда он отступает? Не прячься! Мы что, пришли

посмотреть на труса?!Между тем на арене началось страшное. Львы, которых специально раздражали хлопаньем кнута, подталкивали острыми шипами и ранили зажженными стрелами, бросились на людей.

Несчастные инстинктивно вытягивали навстречу

зверям руки, пытаясь хоть как-то защититься. Но что

для острых хищных зубов слабые руки. Одним движением мощных челюстей рвались целые куски трепещущей

плоти, вспарывались животы, вырывались сердца, печень, разгрызались головы. Летели в стороны кровавые

брызги, впитывались в песок.Взвившийся в воздух леопард молниеносно бросился на одну из стоящих на коленях женщин и, вцепившись в горло, задушил ее. Повалившись на бок

и сдавливая на шее жертвы зубы, леопард бил по ее

телу сильными задними ногами, и издали казалось —

кошка играет.Задушив женщину, зверь потащил ее по арене.

В природе леопарды затаскивают свои жертвы на деревья. Но здесь деревьев не было, и зверь раздраженно таскал труп, время от времени встряхивая его как

куклу. Он попытался вскочить на парапет, но гладкий

валик, повернувшись, столкнул леопарда вниз. Разъяренный, рычал он на зрителей и угрожающе бил лапами по песку.Вскоре там, где прежде молились, образовалось

сплошное кровавое месиво. Растерзанные, умирающие, корчившиеся в агонии люди душераздирающе

кричали. Запах свежей крови будоражил хищников,

опьянял, дурманил зрителей. С жадным порочным

любопытством всматривались они в агонию мученической кончины.Опустив девушку возле парапета, Мансур повернулся лицом к приближающемуся льву и сделал несколько

шагов ему навстречу. Его суровое неулыбчивое лицо

казалось отлитым из меди. Густые брови сдвинулись.

От плотно сжатых зубов резче обозначились высокие

скулы. Небольшие глаза с азиатским разрезом напряженно прищурились. Тяжелый квадратный подбородок

решительно выдвинулся вперед. Железная кольчуга, наручи, шлем блестели в солнечных лучах. Толстая коса лежала на спине воина. Золотая серьга сверкала в ухе. Он

был странным, чужим, необычным для арены римского

цирка. Зрители переговаривались:— Новый гладиатор? Кто он? Откуда?

Крепко расставив ноги в сапогах с загнутыми носами,

опустив руку с мечом, Мансур ждал приближения зверя.

Лев не спешил. Он словно осматривал территорию. Несколько шагов вправо величественным, королевским шагом. Несколько влево. Сильный красивый зверь со шкурой

песочного цвета, с роскошной золотой гривой. Наконец он

остановился. Его отделял от Мансура один прыжок. Желтые безжалостные глаза льва не мигая уставились на воина. Хвост с кисточкой на конце начал бить по бокам.Глаза воина без трепета встретили взгляд зверя. Девушка за спиной Мансура встала на колени, сложила

перед грудью руки, подняла глаза к небу и быстро, непонятно, горячо зашептала молитвы.Льва раздражали упорные глаза Мансура. Он стал

злиться. Его хвост бил все быстрее. Лев открыл пасть,

и его рык вновь прокатился по цирку. Два огромных

клыка торчали в открытой пасти, как два ножа.Зрители замолчали и подались вперед, желая ничего

не пропустить из поединка зверя и человека. Ощерив

пасть, лев прыгнул. Мансур сделал стремительный шаг

навстречу, до боли сжав двумя руками выставленный

острием вперед меч. Все три метра длины зверя и вес

больше ста килограммов свалились на воина. Воин упал,

исчез подо львом. Оскаленная морда почти достала до

девушки. Девушка дико закричала, съеживаясь в комок.

Лапы льва, протягиваясь к девушке, били по песку, поднимая облака серой пыли, царапали его когтями. Зрители привстали.Вдруг по могучему телу льва пробежала судорога и он

замер. Из-под тяжелого тела с трудом выбрался Мансур,

весь с головы до ног в крови зверя. Пошатываясь, встал.

Девушка, не веря своим глазам, заплакала.По трибунам пронесся восхищенный рев. Убить льва

одним ударом. Славно. Славно. Хотя часть избалованных

зрелищами римских зрителей тут же начала утверждать,

что венатор, специально обученный для этого гладиатор,

мог справиться так же быстро, но куда эффектнее.Высшим шиком у венаторов считалось умение накинуть на голову льва или леопарда плащ, замотать его,

а затем убить зверя ударом меча.Но другая часть зрителей, особенно римлянки, плененные мужественной красотой воина, его необычным

видом, очарованные тем, как он вскинул на плечо девушку, спасая ее, решили, что новый гладиатор достоин награды, и на арену полетели деньги, украшения, дорогостоящие безделушки.Но с убийством льва опасность для Мансура не миновала. С ленивой грацией сильного хищника, мягко

переставляя гибкие лапы, к нему приближалась пантера.

Гладкая черная шерсть ее лоснилась и блестела.Казалось, убитый лев, лежащий у ног воина, должен

был отпугнуть чуткого, осторожного зверя, но, видимо,

тяжелый запах крови, витающий над ареной, легкость

добычи совершенно опьянили пантеру, а крики, удары

хлыстом сделали ее более агрессивной.Подойдя ближе, зверь чуть присел на задние лапы,

готовясь к прыжку, и было видно, как напрягаются под

черным бархатом шкуры мышцы. Мгновение — и огромная кошка в бешеном скачке пронеслась в воздухе.Мансур сумел удержать в руках меч под тяжестью

льва. Пантера была меньше царя зверей, но и воин уже

устал. В прыжке ударом лапы пантера выбила меч из рук

воина, но не успела сомкнуть клыки на шее.Безоружный воин откатился в сторону. Разъяренная

пантера бросилась вновь, и, вцепившись друг в друга, воин и зверь покатились по арене. Зверь грыз Мансура, его

зубы ломались о железо кольчуги и ломали ее, прокусывая и впиваясь в тело. Навалившись всей тяжестью, зверь

стремился вцепиться человеку в горло. Его зубы были

уже у лица воина, шипящее дыхание обдавало смрадом.Двумя руками Мансур растягивал пасть зверю, и по

его пальцам текла кровь. Силы его оставляли, страшные

челюсти сближались. Вот они сомкнулись на левой руке,

заскрежетав о сталь наручи. Уже казалось, что победитель льва будет растерзан пантерой.Весь окровавленный, из последних сил Мансур сумел

выхватить небольшой кинжал и всадить его в шею зверя. Пантера ослабила хватку. Мансур бил и бил кинжалом пантеру, дико рыча, словно сам был хищным зверем.

Кровь черной пантеры брызгала и смешивалась с кровью

воина. А он все не мог остановиться.Наконец Мансур опомнился. Повернул голову, посмотрел на девушку. Встретил ее синий взгляд. Она смотрела на него с таким же страхом и ужасом, как прежде

на льва.Мансур попытался ей ободряюще улыбнуться, но губы словно застыли и не двигались. Он с трудом поднялся

с колен на ноги и встал, сжимая в руке кинжал, с которого

на серый песок капала кровь. Перед ним, распростертые,

лежали два убитых зверя — огромный лев и черная пантера.Зрители ревели в восторге, скандировали:

— Освободи его! Освободи его!

Продолжая стоять, Мансур обводил взглядом трибуны.

Вышедшие рабы, в высоко подпоясанных серых туниках

и сандалиях с обмотками, пиками и крючьями стали загонять зверей обратно в клетки. Сытые звери лениво огрызались, раскрывая испачканные в свежей крови пасти.К Мансуру подошел эдитор. Распорядитель игр был

недоволен. Дикие звери стоили дорого. А этот неизвестно откуда взявшийся гладиатор убил сразу двоих.— Император хочет говорить с тобой, — сказал он.

Мансур медленно повернулся в направлении подиума, где на мраморном кресле сидел император.

— Подойди ближе, — прошептал на ухо эдитор.

Мансур посмотрел на этого человека. Вложил кинжал

в чехол. Подобрал меч и спрятал его в ножны. Подошел

к девушке, взял ее за руку, поднял с колен и повел за собой. Девушка не сводила с него глаз.Подойдя к императору, Мансур низко поклонился,

прижав руку к сердцу.— Кто ты? — капризно поджимая губы, спросил император.

— Я Мансур. Воин Махмуд-хана.

— Мансур. Странное имя. Никогда не слышал.

— Мое имя в переводе с арабского значит «победитель».

— А, так ты араб?

— Нет, я из гордого тюркского племени барласов.

Императору уже наскучили незнакомые слова. Он обвел взглядом свое окружение.

— Мой народ просит для тебя свободы, — и император величественно повел рукой, показывая на трибуны, — отпускаю тебя и девушку.

— Благодарю, о справедливейший из справедливых.

Да пошлет Аллах тебе долгие годы, чтобы ты мог озарять

своих подданных блеском счастья и светом Божественной мудрости. Да обойдут тебя суровые ветры капризов

судьбы.Витиеватость восточного обращения еще на несколько секунд привлекла внимание императора. Он с интересом посмотрел на воина и наконец махнул рукой, отпуская.

Согнувшись в низком поклоне, не поворачиваясь спиной к императору и увлекая за собой девушку, Мансур

покинул арену.

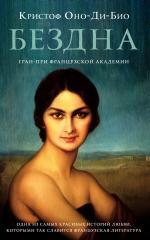

Кристоф Оно-ди-Био. Бездна

- Кристоф Оно-ди-Био. Бездна. / Пер. с фр. И. Волевич. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 448 с.

За этот роман Кристоф Оно-ди-Био, французский писатель и журналист родом из Нормандии, получил две престижнейшие французские премии по литературе — Гран-при Французской академии и премию Ренодо. «Бездна» — это и детектив, и любовная история, и философская притча. Но прежде всего это классический французский экзистенциальный роман — о смысле бытия, о пограничности человеческого существования и человеческой сути.

В качестве журналиста Сезар объездил весь мир, видел страшные разрушения, смотрел в глаза смерти, наблюдал блеск и тщету светского общества. Он устал от мира и от его гибельной суетности. Но однажды он встретил Пас — загадочную, страстную и неукротимую испанку, задыхающуюся в старой Европе, обратившуюся в один большой музей. И жизнь его вновь наполнилась смыслом. До тех пор, пока ему не сообщили, что на пустынном аравийском берегу найдено тело женщины, похожей на его Пас.I

ИСТОРИЯ ЛЮБВИРАССКАЖУ, КАК СУМЕЮ Все началось с твоего рождения. Для тебя.

Все кончилось с твоим рождением. Для нас.

Для меня, твоего отца. Для нее, твоей матери. Твоя жизнь стала нашей смертью. Смертью нашей пары — того неразделимого плотского и духовного союза, что предшествовал твоему рождению, союза мужчины и женщины, любивших друг друга.

Абсолютная правда… ее не существует, как и прочих абсолютностей, безнадежно недостижимых.

Я могу поделиться с тобой только своей правдой. Несовершенной, неполной, но разве есть у меня другая?

Никто никогда не узнает ее правды, ее версии случившегося, ее ощущений, тембра ее голоса — если бы она могла рассказать тебе эту историю; ее жестов, ее стиля — если бы она предпочла тебе написать. Насколько мне известна последняя часть ее жизни, не осталось никаких аудиозаписей, писем или дневников. Ничего — если не считать (хотя и это немало) ее картин, вышитых синими нитками. В их глубине ты когда-нибудь, возможно, увидишь истину.

Буду с тобой предельно искренним: я любил твою мать, и я ее ненавидел. Может, это тебя и не касается, но мы были парой. Пара — всегда война. Поймешь, когда влюбишься сам.

Как странно писать это сейчас: ведь когда я поднимаю голову, встаю из-за стола, иду в детскую, склоняюсь над кроваткой и вдыхаю теплый запах твоего разомлевшего тельца в пижамке с разводами «под зебру», само представление о тебе взрослом и влюбленном вызывает только улыбку! Ибо в эту минуту ты влюблен всего лишь в свою любимую игрушку да в «волшебный фонарь», который она купила еще до твоего рождения; он отбрасывает на стены отражения золотых рыбок, шныряющих между кораллами. С первых недель твоей жизни и до сегодняшнего дня ты улыбался, разглядывая их, и улыбка твоя могла осчастливить кого угодно.

Кого угодно, кроме нее, кроме твоей матери.

Наверное, это слишком жестоко с моей стороны — швырять камни в мирное озерцо счастья, называемого рождением ребенка? Может, и так. Но плакать нельзя. О, только не плакать. Иначе я никогда не закончу это письмо. А мой долг перед тобой — написать все до конца.

Итак, начнем, мой крошечный сын. И начнем с самого важного в истории события, поскольку с негото все и пошло. С твоего рождения.

РОДОВЫЕ МУКИ «Мы его теряем!»

Именно таким криком они разбудили меня. Обнажив в этой ужасающей метаморфозе свою подлинную натуру. Поначалу эти женщины выглядели добрыми феями: они обступили родильное ложе, изрекая советы и утешения, как вдруг обернулись мрачными Парками1, объявив, что скоро, минуты через три, нить твоей жизни оборвется, еще не успев размотаться.

«Мы его теряем!» Три девицы, молоденькая блондиночка и пара молоденьких брюнеток, на вид вполне вменяемых — вплоть до того момента, когда они взяли в свои белые ручки страшные острые инструменты. Да, именно Парки, объявляющие всем, у кого есть уши, — может, и тебе самому, терпящему адские муки всего в метре от их уст, в своей родовой оболочке, в самой глубине чрева твоей матери: «Мы его теряем!»

И они засунули ей между ног какие-то прозрачные пластиковые трубки. Я увидел, как из них хлынула черная кровь; одна из девиц прижала ей к лицу кислородную маску. Ее глаза помутнели; теперь она, как и я, не сознавала, что дело оборачивается трагедией.

За миг до этого они сказали: «Все пройдет благополучно, не волнуйтесь, сердцебиение у плода нормальное». Лгуньи. Твое сердечко, которое в этом возрасте не больше вишенки, билось ненормально уже тогда. Оно свидетельствовало об изнеможении твоего тельца, сжимаемого слишком сильными потугами.

«Сердцебиение зашкаливает, — признали они наконец и тотчас добавили: — Он этого не перенесет, мы его теряем!»

Я вскочил и рванулся к вам, но глаза мне застлал туман. Он скрыл от меня происходящее, словно занавес театра смерти. Меня обдало внезапным жаром.

За миг до обморока я увидел, как одна из них схватила ножницы.

Облегчение наступило после перидуральной анестезии — ох, не нравится мне это слово, сегодня еще меньше, чем тогда. Но все прошло хорошо: игла вонзилась точно между позвонками, впрыснув обезболивающее куда надо. Меня попросили выйти, как и всех будущих отцов. Размеры иглы шприца, ручка младенца, показавшаяся из материнского чрева, — все это ужасное испытание для мужской психики, и без того истерзанной вконец. Сама женщина ничего не видит, ибо у женщин нет глаз на спине, вопреки известной легенде, распространяемой неверными мужьями. В общем, все было сделано как полагается. Теперь она спала. Красивая, точно ангел, с туго стянутыми волосами, в зеленой блузе, и я в такой же зеленой больничной блузе, с книгой в руке — с «Илиадой», из-за твоего имени… нет, вернее, с твоим именем, из-за «Илиады». Гектор, который «между сынов Илиона любезнейший был Олимпийцам»2, — самый прекрасный герой «Илиады». И пусть мне не говорят об Ахиллесе — этом воине-холерике, опьяненном собственной славой полубога!3 И пусть не говорят также о «хитроумном» Улиссе, этом первостатейном двурушнике, который искупил свои гнусные выходки двадцатилетними странствиями4. Все-таки в мире есть справедливость. То ли дело Гектор — Гектор «шлемоблещущий», Гектор — «укротитель коней», отважный и стойкий, любивший своих престарелых родителей, свою жену, своего сына, неспособный ни на малейшее недостойное деяние. Зато его врагам достоинство было неведомо: убив Гектора, Ахиллес обмотал его ноги веревкой, привязал ее к своей колеснице и, нахлестывая коней, поволок труп вокруг стен Трои, на глазах у престарелых родителей, жены и сына, слишком маленького, чтобы понять происходящее. Гектор был неповинен в своем поражении: Ахиллесу помогали сами боги, Афина даже тайно возвратила ему копье, после того как он метнул его в Гектора, не сумев попасть в цель. Гнусная баба эта Афина! Гектор — самый прекрасный герой «Илиады». И тебя будут звать его именем — вот почему я ждал твоего рождения с «Илиадой» в руках.

— Теперь вы свободны часов на шесть, — сказала мне одна из фей. — Отдохните!

Я улыбнулся, поцеловал твою мать в лоб, и мы уснули. Она со своим огромным животом — на широкой кровати.

Я — уронив голову на стол, щекой на свернутом вчетверо пальто.

«Мы его теряем!»

Кровь брызжет фонтаном, мне дурно, затекшие ноги болят так, словно настоящие красные муравьи впрыскивают мне в мышцы жгучую кислоту. Аппарат, измеряющий сокращения матки, подобен сейсмографу: стрелка мечется как безумная. «Слишком сильные сокращения. Сердце не выдержит, мы его теряем!»