- Алексей Парин. Хроника города Леонска. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 120 с.

«Хроника города Леонска» первый роман известного музыкального критика, переводчика и поэта Алексея Парина. Леонск — город на Волге, неподалеку от Астрахани. Он возник в XVIII веке, туда приехали немцы, а потом итальянцы из Венеции, аристократы с большими семействами. Венецианцы привезли с собой особых зверьков, которые стали символом города — и его внутренней свободы. В наше время, когда вертикаль власти требует подчинения и проникает повсюду, шансов выстоять у леончан очень мало. Повествование ведется от лица старого немца, который прожил в Леонске последние двадцать лет. У него легкий слог, трагедия города описана эмоционально, но без истерики и преувеличений.

Глава 3

Кто я такой

Теперь мне пора рассказать о себе. Я сижу на террасе своего дома в Шварцвальде под Фрайбургом и смотрю на лиственницы, которые стоят на лужайке прямо передо мной. Не знаю, кто-то из прежних владельцев посадил их или они выросли сами, но растут они в линеечку. Высокие, как приморские сосны. И меня все время занимает, сколько я на них ни смотрю, почему они выросли такие разные. Вот первая: у нее из самого корня, от земли, рядом с основным стволом тянется вверх второй, тоньше главного раз в десять. Он до половины высоты голый, ветки все отвалились, и только совсем высоко, я еле разглядел (мне трудно уже долго держать голову лицом наверх), из него растут в одну сторону полноценные длинные ветки с густым игольным опереньем. Две другие, вторая и третья, если считать по порядку от террасы, одноствольные, но ведь они одногодки, но вторая тощая, как одёр, а третья полнотелая, хочется сказать жирная, пышная, как кустодиевская баба. И завершает всю картину четвертая красавица — так вот она почему-то трехствольная, только не с самого низу, а на высоте метров десяти разделяется на два аккуратных цилиндра равной толщины, а потом, еще метров через пять, один из них раздваивается. И видно, что все три ствола друг другом довольны до чрезвычайности. Я склонен к философствованиям на обывательском уровне, и, глядя на эти лиственницы, я всякий раз думаю, что они как люди и у них у всех даже при одинаковых корнях и почве все складывается в жизни всякий раз по-разному.

Я немец, и мне девяносто лет. Родился я в 1923 году. Меня зовут Генрих, фамилия Ленрот, а уменьшительное имя у меня Ханя. Так меня прозвали, когда я был в плену в СССР после войны, две русские девочки. И так за мной это имечко закрепилось и в Германии, и оказалось, что неслучайно.

Еще я вам сразу скажу, что я пишу, конечно, по-немецки, потому что русский язык толком не выучил, хотя прожил в Леонске чуть не двадцать лет. А вы читаете перевод с листа. Я отдаю каждую главу, как только ее напишу, своему другу, который, как и я, сбежал из Леонска, после того как там произошла вся эта ужасная история. Он русский но в немецком купается, как в родном языке, и я ему полностью доверяю. Его зовут Митя, Дмитрий Бибиков. Он композитор, но у него выраженные литературные способности. Конечно, я у него полностью в руках и под контролем, но он мне обещал, что ничего в моем рассказе исправлять или уточнять не станет, хотя он тоже все видел от начала до самого конца. Но если вы все-таки заметите что-то подозрительное, даже неподходящее, вы имейте в виду, что это написал не я, а Митя. В моем возрасте мне некого попросить сверить перевод с оригиналом. Такую операцию проведут уже после моей смерти, и тогда Митю выведут на чистую воду.

Почему я переехал в конце 80-х в Леонск? Ваш вопрос совершенно справедлив. Я потому и прерываю свое повествование во второй раз, что должен вам объяснить, от кого вы получаете это достоверное повествование и почему никто другой, как я уже предупреждал вас, не мог бы рассказать точнее. Достоверное повествование — это мое заимствование, так назывался огромный роман в стихах и прозе Гийома де Машо, про любовь старика к девушке, и до сих пор неизвестно, то ли престарелый поэт в своем далеком XIV веке насочинял всю чудесную историю или просто искусно «одел в слова» действительно приключившуюся с ним авантюру.

Я переводчик технических текстов, мой главный заработок состоял в переводе на английский деловых отчетов разных крупных фирм. Это были хорошие деньги, я умел переводить очень точно и чрезвычайно быстро, и я заработал к концу 80-х солидную пенсию. Но моя главная страсть литература. Я тихо пишу стихи в стол всю жизнь, но мало кому в этом признаюсь. А достоверное повествование может написать только тот, кто знает про литературу все. Состарившиеся к концу жизни норовят написать мемуары. И ни у кого ничего путного не получается, разве что «документ времени». Потому что надо чувствовать не только слово, но и то, что можно из него построить. Мы с Митей много раз проверяли друг друга на литературную чувствительность и поняли, что у нас одна группа крови. Потому я так решительно и попросил помощи у Мити. Ведь мой текст здесь, в Германии, никому не нужен. А в России до сих пор ждут, кто им расскажет всю правду про львов Леонска.

Меня в Леонск отправила безумная любовь. Я женат, моя жена англичанка, ее зовут Бетси, она чудесный человек, на семь лет меня моложе, у меня двое немолодых сыновей, один знаменитый музыкант, другой преуспевающий архитектор, шестеро внуков. Еще у меня была любовница, Труди, незамысловатая такая женщина, жена скучного бизнесмена (в России говорят «крепкого хозяйственника»), которая прилепилась ко мне, как тот несчастливый тоненький ствол к первой лиственнице. Так мы и жили дружным коллективом в нашем Вюрцбурге, и ходили друг к другу в гости, и я читал своего Шекспира от корки до корки, по-английски и по-немецки, писал свои сиротские стихи, и жизнь шла в заунывном своем, правильном направлении.

И вот пришла моя Беатриче. Вы, конечно, понимаете, этим оборотом я не хочу сказать, что я Данте. Но она вполне могла претендовать на роль Музы и ангела-хранителя. Беатриче той было всего восемь лет, когда ее увидел девятилетний Дуранте. А Соне было сорок два, когда она мне явилась. Она не любила свое немецкое имя Сванхильде, к тому времени стала одним из лучших специалистов в Германии по Достоевскому, и Соня из «Преступления и наказания» оказалась для нее более близкой родственницей, чем героиня Гофмана. Но если брать Чехова и его «Дядю Ваню», то там-то она была похожа скорее на Елену Андреевну, а никак не на Соню. Но «Соня» звучало в Германии как-то очень убедительно.

И она сама как личность звучала убедительно. Я ее увидел в первый раз на семинаре в Католической академии Фрайбурга, где она рассказывала про философские воззрения Достоевского. После моего плена в России русская тема сидела во мне как заноза. Как европеец я вспоминал убогий их быт с отвращением, даже с брезгливостью, но в людях, с которыми я там сошелся поближе, скрывалось что-то такое странное, что я никак не мог разобраться в себе. Запрещал себе об этом думать. Но в книжном магазине руки сами собой тянулись к русским книгам. И снова меня колбасило. Стал читать Пушкина, и как будто бы красиво переведено, звучит по-немецки складно, а почему все это считается у них таким великим, в толк не могу взять. Потому и ездил я на всякие семинары, ходил даже на лекции в университеты, но на человеческом уровне никто мою занозу вынуть у меня из сердца не мог.

И тут явилась Соня. Через десять минут после начала ее доклада я перестал ее слушать. Она говорила серьезные вещи, мне нравилось все, что она говорила. Но дело было не в этом. Она пела, как сирена, вот что главное. Высокая, крупноватая, с благородно вылепленным лицом, ясными сверкающими глазами, в каком-то аристократичном наряде, стилизованном под fin de siècle, она произвела на меня гипнотизирующее впечатление. К тому же она произносила русские имена и фамилии аутентично по-русски, без акцента, прочитала две цитаты из Достоевского (она говорила — Да-ста-евский) в оригинале так красиво, что русский язык мне показался краше итальянского. В ней билась такая любовь к русскому слову, русской мысли, русскому характеру, что заноза моя заерзала и, кажется, собралась вылезать. Я в нее влюбился, это ясно, но ключом, кажется, оказалась моя запретная любовь к русскому слову.

Я не стану вам рассказывать, как сложился наш роман, но уже очень скоро Соня стала своей в нашем вюрцбургском кругу. За одним исключением — знакомиться с Труди она отказалась. Зато с Бетси и моими сыновьями она подружилась. Ее научная карьера складывалась в Германии трудно. Не знаю, надо ли мне расплетать историю жизни Сони, очень непростую, сейчас я только скажу, что ей на конкурсах за профессорское место не везло. И она переживала такие несправедливые передряги, проходила через такие академические интриги, что поверить трудно. А тут случились все эти перестроечные турбуленции в России. И в Леонске оживилась работа в университете. Там появились деньги, и они могли себе много позволить. Лучшие умы Европы намылились туда — просто на доклады, а некоторые на постоянную работу. И Соне предложили там профессорское место. Мы к тому времени были парой, которая расстается на несколько дней только по рабочей необходимости. То я у нее жил неделями во Фрайбурге, то она ко мне в Вюрцбург приезжала на три-четыре дня. Мы долго думали, ехать в Россию или нет. У нас там были друзья, но только в Москве и в Ленинграде, а в Леонске — никого. Соня съездила туда на неделю — и приехала в полном восторге. Сказала, что всю жизнь о таком мечтала. Тут и мне пришлось сдаться. Мы довольно быстро сложили чемоданы, подождали, когда подоспеют нужные документы, и отправились в путь. Я толком даже с семьей не успел попрощаться. Меня в Вюрцбурге на вокзале провожала одна Труди. Ну, Бетси знала, что значит для меня Соня, и не проронила дома ни одного слова, когда я сказал: «До свидания». Только тихо кивнула головой.

Театр на любителя

- Ольга Лукас. Бульон терзаний. — М.: АСТ, 2015. — 480 с.

Настоящая литературно-театральная афера, в которой замешаны большой босс с бритой головой, в темных очках и черном костюме и неизвестный актер, играющий в сериале обезображенных трупов, могла бы стать идеальной основой для детективного сюжета. Ольга Лукас воспользовалась этим ингредиентом, добавила к нему динамичные диалоги и приправила все легким юмором. Писательница, известная едва ли не всем жителям обеих столиц благодаря сопоставлению петербуржцев и москвичей в книге «Поребрик из бордюрного камня», представляет свое новое «блюдо» — «Бульон терзаний», очаровательную историю режиссера Виленина и его непрофессиональной труппы.

Владимир Виленин, актер Среднего Камерного театра, получает странное предложение поставить для офисного корпоратива спектакль по комедии Грибоедова «Горе от ума» с сотрудниками «Мира Элитной Мебели» в качестве актеров. Сначала эта идея кажется герою ужасной, но финансовые трудности подталкивают его к режиссерскому эксперименту. «Горе от ума» трансформируется в «Возвращение Чацкого» — пьесу, которую с трудом пытаются освоить офисные работники. Неожиданно выясняется, что их жизнь не ограничивается перекладыванием бумажек с места на место, телефонными звонками и курьерской работой. Ольга Лукас показывает человеческие судьбы, стоящие за фигурами мебельных королей и пешек. Постепенно репетиции превращаются из формальных в любимые и режиссером, и артистами встречи, а сам спектакль — в дело, за которое они болеют душой.

Лукас пишет просто и легко, разбавляя описания репетиций и творческих мук главного героя курьезными случаями из его жизни. Чего стоит одна лишь пощечина, полученная Вилениным-Тригориным в спектакле «Чайка»!

На премьере, полностью вжившись в роль и дойдя до последней стадии отчаяния от перспективы потерять своего возлюбленного, Аркадина неожиданно отвесила Тригорину полноценную и совсем не сценическую оплеуху, да так, что у Владимира в буквальном смысле зазвенело в ушах, а из левого глаза вылетела линза. До конца спектакля Тригорин был как будто немного не в себе: разница между зрячим и подслеповатым глазом была велика, от этого кружилась голова и все вокруг двоилось. То и дело Владимир зажмуривал ослепший глаз, чтобы сориентироваться в пространстве, отчего казалось, что Тригорин подмигивает публике. Постоянные зрители отметили этот факт на театральном форуме. «А меня уже артисты узнают. Виленин мне подмигивал все второе действие!»— хвасталась Звездочка98.

Подобные случаи из жизни актера, как это ни парадоксально, демонстрируют искреннюю симпатию автора к театру. Вместе с главным героем мы начинаем любить загадочную атмосферу сцены и всех, кто на ней работает. Переживаем за талантливых актеров и смеемся над бездарностями, которых Лукас безжалостно подвергает осмеянию. Намеки на духовную тупость влиятельных начальников, желающих окультуриваться и поглощать обед из пяти блюд одновременно, понятны любому, кто хоть немного уважает искусство. Сатира Ольги Лукас ненавязчивая, но острая. Она заставляет оглядеться вокруг и обратить внимание на «театральных гуру», которые на самом деле ничего из себя не представляют.

«Бульон терзаний» — еще одна попытка переосмыслить классический текст «Горя от ума». На этот раз кареты превратились в дорогие машины, апартаменты Фамусова — в сцену для нового спектакля. Связь грибоедовской истории с жизнью мебельного офиса прослеживается почти в каждой главе: хозяева и слуги, интриги и сплетни. Повторяются даже сюжетные ходы. Так, новость о самочувствии Владимира разлетается с такой же быстротой, что и слух о сумасшествии Чацкого.

— Я сразу поняла, что он заболел, едва он ответил! — заявила одна из княжон. — Вот когда такой голос — то это сразу ясно.

— Кто заболел? — спросил пробегавшая мимо Ульяна.

— Да режиссер наш! Лежит дома, говорить не может! — был ответ… Открылось еще несколько дверей.

— Заболел? Кто? — спросили друг у друга Эдуард Петрович, компьютерный гений Федя и Сапелкина-жена.

— Режиссер заболел! — отвечал Горюнин, — лежит дома, ни рукой, ни ногой пошевелить не может!

— Да вы что? Прямо ни рукой, ни ногой? — воскликнула Сапелкина — а сама уже тянулась к мобильному телефону.И все-таки Лукас не во всем следует за писателем-классиком. Выводы, к которым можно прийти, прочитав ее книгу, во многом неожиданные. Бесперспективная затея научить офисных работников театральному мастерству приводит к достойному результату. Обитатели мебельного мира заставляют Виленина поверить в себя и в других. Неслучайно после постановки он сворачивает создание пьесы с пессимистичным названием — так «Мир пустой» превращается в «Полный вперед».

Ольга Лукас рассуждает на весьма популярные сегодня темы. Она не одинока в стремлении задать злободневные вопросы и разоблачить злодеев, покушающихся на святое искусство. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить «Роман с попугаем» Андрея Волоса. Однако финал в «Бульоне терзаний» более оптимистичный. Эта книга вряд ли понравится тому, кто привык после прочтения погружаться на несколько дней в печальные раздумья. Зато она придется по вкусу любителям незатейливых историй со счастливым концом. Скептикам, не допускающим существования сказок, лучше попробовать что-нибудь поострее.

Андрей Геласимов. Холод

- Андрей Геласимов. Холод. — М.: Эксмо, 2015.

В начале марта в «Эскмо» выходит долгожданный роман Андрея Геласимова «Холод». Вызывающий слоган на обложке «На что ты пойдешь, чтобы выжить в минус 50 без тепла?» готовит читателей к книге-аттракциону: пережить аритмию и кратковременную задержку дыхания действительно удастся, но связано это не только с описаниями катастрофы в Якутске. Куда более пронизывающими оказываются моменты войны и мира главного героя, скандального известного режиссера Филиппова, с насмешливым демоном пустоты.

Временами Филиппову действительно хотелось потерять память. Жизнь его отнюдь не была неказистой, однако вспоминать из нее он любил совсем немногое. Список того, что он оставил бы себе после внезапной и давно желанной амнезии состоял всего из нескольких пунктов. Первые места занимали песни Тома Уэйтса, их он хотел помнить всегда; затем шла сверкавшая на солнце, бешено вращающаяся бутылка водки, со смехом запущенная высоко в воздух рукой лучшего друга, который, в отличие от этой бутылки, несомненно подлежал амнезии; лицо двухлетнего сына, покрытое грубой, почти зеленой коркой от бесконечного диатеза, и его слеза, мгновенно исчезающая в глубоких сухих трещинах на щеках, как будто это не щеки, а склоны, и он не ребенок, а маленький печальный вулкан, и склоны его покрыты застывшей лавой. Напоследок Филиппов оставил бы себе воспоминание о беззаботной толстухе в необъятных черных брюках и дешевой цветастой куртке, которая выскочила однажды пухлым Вельзевулом прямо перед ним из метро, нацепила наушники, закивала и стала отрывисто скандировать: «Девочкой своею ты меня наза-ви, а потом абни-ми, а потом абма-ни». Свои требования она формулировала уверенным сильным голосом и, судя по всему, твердо знала, чего ждет от жизни. Вот, пожалуй, и все, о чем Филиппов хотел помнить. Все остальное можно было легко забыть.

Мечта навсегда избавиться от бесполезного и надоевшего балласта не раз приводила его в игривое настроение, и тогда он просто имитировал утрату памяти, но, даже отчаянно придуриваясь перед своими армейскими командирами, институтскими преподавателями или всесильными продюсерами с федеральных телеканалов, он всегда немного грустил от того, что на самом деле всё помнит. В этих приколах никогда не было особой цели. Скорее, они служили отражением его тоски по несбыточному. Однако на этот раз Филиппов хотел вульгарно извлечь пользу из любимой, практически родной заморочки. И дело было вовсе не в Зинаиде, с которой он совершенно случайно познакомился в Домодедове, и даже не в том, что он по-настоящему грохнулся в обморок в самолете — нет, дело заключалось в том, зачем он летел в свой родной город.

Филиппову было стыдно. Все связанное с этим чувством ушло из его жизни так давно и так основательно, что теперь он совершенно не знал, как себя вести — как, вообще, себя ведут те, кому стыдно, — а потому волновался подобно девственнику накануне свидания с опытной женщиной. Впереди было что-то новое, что-то большое, о чем он мог только догадываться, и теперь он ждал этого нового с любопытством, неуверенностью, и как будто даже хотел встречи с ним. Стыд бодрил его, будоражил, прогонял привычную депрессию и скуку. Филиппову было стыдно за те слова, которые он собирался произнести в лицо последним, наверное, оставшимся у него близким людям — тем, кому он еще не успел окончательно опротиветь. Ему никогда не было стыдно за свои выходки, но сейчас он испытывал стыд за вот такого себя, у которого хватает наглости не только на безоговорочное предательство, но и на то, чтобы, совершив это предательство, явиться к обманутым с бессовестной просьбой о помощи.

Два дня назад в Париже он подписал бумаги на постановку спектакля, придуманного его земляком, партнером и другом. Тот был известным театральным художником и в свое время многое сделал для того, чтобы странный и никому не нужный режиссер из провинции добился успеха не только в Москве, но стал востребован и в Европе. Без его неожиданных, зачастую по-настоящему фантастических идей у Филиппова, скорее всего, ничего бы не вышло, и дальше служебного входа в московских театрах его бы так и не пустили. Буквально за пару лет их внезапный и свежий тандем покорил самые важные сценические площадки, привлекая к себе внимание неизменным аншлагом, скандальными рецензиями и не менее скандальным поведением режиссера. Однако на этот раз французы хотели одного Филиппова — художник у них был свой.

Разумеется, он мог не подписывать с ними контракта, но предложение было таким хорошим, Париж осенью — таким манящим, да еще агент намекнул, что после Парижа, скорее всего, откроется опция с одним из бродвейских театров, что Филиппову, который струсил все это потерять, в конце концов пришлось подписать бумаги. Он так и говорил себе: «Мне пришлось», как будто у него на самом деле не осталось выбора. На Север в свой родной город он теперь летел, чтобы, во-первых, самому объяснить другу, что у него не осталось выбора, а, во-вторых, ему позарез нужны были эскизы спектакля, в которых его друг, насколько он знал, уже успел сформулировать все свои основные и, наверняка, решающие для успеха этой постановки идеи.

В общем, гораздо легче было бы прибегнуть к старому доброму беспамятству и разыграть партию с другом по давно проверенной схеме, прикинувшись опять, что он все забыл, и в процессе как-то сымпровизировать, выкрутиться, чтобы в итоге получить эскизы, но тут, как на грех, подвернулась Зинаида, и Филиппов не удержался. В легкой атлетике, насколько он помнил, это называлось фальстарт. К тому же он пошло хотел узнать, что о нем говорят на родине. Покинув промерзший северный город более десяти лет назад, он еще ни разу туда не возвращался, и потому не знал как там к нему относятся. До нынешнего момента ему на это было просто плевать. В списке того, что подлежало забвению, это место числилось у Филиппова под номером один.

* * *

— Через десять минут наш самолет приступит к снижению. Просьба привести спинки кресел в вертикальное положение, поднять откидные столики и застегнуть ремни безопасности.

Филиппов открыл глаза и покосился на Зинаиду. Та смотрела в спину старушке, прилипшей к иллюминатору. Очевидно бабушка хотела созерцать бескрайние поля облаков не только глазами, но еще плечами и даже кофтой.

— Расчетное время прибытия двенадцать часов, — продолжал голос в динамиках. — Местное время одиннадцать часов двадцать минут. Температура в городе минус сорок один градус.

— Сколько, сколько? — протянул кто-то сзади.

— Ни фига себе, — отозвался другой голос. — В октябре!

Филиппов не помнил наверняка, сколько должно быть градусов у него на родине в конце октября, но точно знал, что не минус сорок. Это была скорее декабрьская погода. Вообще, все эти холода припоминались довольно абстрактно — как детские обиды или приснившийся кому-то другому сон, и даже не сам сон, а то, как его пересказывают. Путаясь и все еще переживая, пытаются передать то, что безотчетно взволновало почти до слез, но из этого ничего не выходит, и все, что рассказывается, совершенно не интересно, не страшно, безжизненно и нелепо. Слова не в силах передать того, что пришло к нам из-за границы слов, — того, что охватывает и порабощает нас в полном безмолвии. Примерно так Филиппов помнил про холод.

За все эти прошедшие годы его тело утратило всякое воспоминание о морозе. Его поверхность больше не ощущала стужу физически, как это было раньше. Его кожа не помнила давления холода, забыла его вес, упругость, плотность, сопротивление. Изнеженная московскими, парижскими и женевскими зимами поверхность Филиппова с трудом припоминала сколько усилий требовалось лишь на то, чтобы просто передвигаться по улице, разрезая собой густой как застывший кисель холод.

Глядя в спину Зинаиде, которая, упрямо на что-то надеясь, продолжала смотреть в спину старушке, Филиппов совершенно непроизвольно и, в общем-то, неожиданно провалился в далекое прошлое. Брезгливо перебирая полезшие из всех самолетных щелей образы и воспоминания, он даже слегка помотал головой, как будто хотел стряхнуть их с себя. До этого момента он был совершенно уверен в том, что они навсегда покинули его, осыпались и скукожились как мерзкая прошлогодняя листва, чавкающая под ногами в мартовском месиве. Но теперь одно только упоминание о настоящем холоде мгновенно пробудило всю эту скучную мразь, и она прилипла к Филиппову, предъявляя свои права, требуя нудной любви к прошлому и внимания.

Глядя в спину розовой Зинаиде, он вдруг увидел себя пятнадцатилетним, бредущим в школу в утренней темноте и в непроницаемом тумане, который на несколько месяцев колючей стекловатой обволакивает зимой город, едва столбик термометра опускается ниже сорока. Одеревеневшая на морозе спортивная сумка из дешевого дерматина постоянно сползает с плеча, норовит свалиться, но поправлять ее нелегко, потому что на пятнадцатилетнем Филиппове огромный армейский тулуп, пошитый или, скорее, построенный в расчете на здоровенного бойца, и щуплый Филиппов едва передвигается в этой конструкции, пиная от скуки ее твердые как фанера, широченные полы. Родные руки в этом сооружении ощущаются как протезы. Или манипуляторы в глубоководном батискафе. Пользоваться ими непросто.

Тулуп раздобыт отцом, у которого блат на каком-то складе, поэтому отвергнуть армейского монстра нельзя. Отец гордится тем, что он, как все остальные, тоже мужик и добытчик, и, выпив после работы, бесконечно рассказывает, какой он ловкий, полезный и незаменимый чувак. Филиппов бредет по убогой улочке вдоль ряда двухэтажных бараков, точнее вдоль ряда громоздких теней, похожих на эти бараки, потому что в темноте и тумане можно только догадываться мимо чего ты идешь. Сумка его, наконец, соскальзывает, но он уже не обращает внимания и продолжает волочить ее за собой по твердому как бетонное покрытие блеклому снегу, прислушиваясь к тому, как грохочут внутри тетрадки в окаменевших от холода клеенчатых обложках. Он бредет за сорок минут до начала уроков, потому что директор заставил учителей проводить в старших классах политинформацию, и теперь подошла очередь Филиппова сообщать своим хмурым, не выспавшимся одноклассникам о тезисах последнего Пленума ЦК КПСС, о возрастании руководящей и направляющей роли Коммунистической партии в жизни советского общества, о нераздельности авторитета партии и государства, о единстве разума и воли партии и народа, а также о выполнении интернационального долга советскими воинами в Афганистане. Почему он ведет такую нечеловеческую жизнь — Филиппов в свои пятнадцать лет не знает.

— Мы как скоты, — бормочет уже из другого, соседнего воспоминания Эльза.

Откуда она появилась в местном театре, Филиппов не помнит. Может быть, из Москвы, а может, из Ленинграда. Во всяком случае ведет себя так, что все остальные актеры автоматически ее ненавидят. Им неприятно быть провинциальным быдлом, требухой актерской профессии, бесами низшего разряда. Впрочем, они ненавидят даже сами себя. А по инерции — всё человечество. Причины этой ненависти в каждом случае разные, но результат всегда один. Ненависть — их самая большая любовь.

Закутанная в невообразимые шали, которых тут на Севере никто не носит, Эльза выныривает из тумана, каким-то чудом узнает в заиндевевшем коконе гибнущего от ненависти Филиппова, приближается к нему, и они замирают, словно два космонавта, неизвестно зачем покинувшие свои корабли.— Мы как скоты, — бормочет Эльза, склоняя к нему голову, чтобы он услышал, и отдирая от лица тот участок платка, в который она дышит и который влажной белесой коркой застыл до самых ее печальных глаз.

Филиппову в этом воспоминании двадцать пять лет. Он уже вдовец и сам покупает себе одежду. Зимой он больше не похож на бродячий памятник. На нем двое штанов, толстый свитер, крытый черным сукном полушубок, ботинки из оленьих камусов, ондатровая шапка и огромные цигейковые рукавицы. Эти совершенно негнущиеся, титанические варежки раз и навсегда вставляются в карманы полушубка и торчат из них, напоминая странного Чебурашку, у которого уши — очевидно, от холода — сползли в район поясницы. Зимой так одето все мужское население города, и каждый абсолютно доволен тем, что он не хуже всех остальных.

Тулупы и полушубки начали сдавать свои незыблемые позиции после горбачевской перестройки, когда сюда зачастили миссионеры. Алмазный край манил их сильнее Царства Небесного, и все эти одухотворенные шведо-мормоно-евангелисты оттягивались на бывшем советском Севере как могли. Выли под электрогитару в кинотеатре, плясали в мебельном магазине, рыдали с микрофоном в руках, раскачивались и взывали: «Твой выход, Иисус!» После их бодрых проповедей никто в городе как-то особо не замормонился, но вот гегемонии крытых сукном полушубков пришел конец. Миссионеры приезжали в ярких импортных пуховиках, и, очевидно, именно в этом состояла их настоящая миссия. Грубые местные недомормоны смеялись над ними, уверяли, что те, как клопы, перемерзнут в своих «куртёшках», но для молодого Филиппова эти фирменные сияющие ризы оказались подлинным и практически религиозным откровением. В двадцать пять лет он экстатически возмечтал о красной куртке на гагачьем пуху, и ничто в целом мире уже не в силах было остановить его на этом высоком пути. Так в его жизни наступил конец эпохи всеобщего черного сукна. Разрыв с родным городом стал неизбежен.

К тому же у него не было больше сил ходить на могилу своей юной жены.

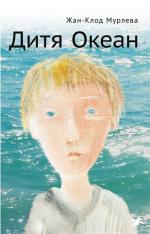

Жан-Клод Мурлева. Дитя Океан

- Жан-Клод Мурлева. Дитя Океан / Пер. Натальи Шаховской. — М.: Белая ворона, 2014. — 104 с.

Артист, клоун, педагог и писатель Жан-Клод Мурлева все превращает в сказку. Его повесть «Дитя Океан» рассказывает о семерых братьях из неблагополучной семьи, самый младший из которых, Ян, от природы одарен необыкновенным интеллектом и способностями к учебе. Несмотря на свою немоту, он разговаривает глазами и может передать любую мысль. Однажды ночью Ян с братьями устраивают побег, чтобы непременно добраться до океана. Зачем? Об этом известно одному Яну, сказочному мальчику-с-пальчику, которому братья помогают воплотить в жизнь загадочную мечту.

Рассказывает Натали Жосс, тридцать два года, социальный работник

Я — одна из последних, кто видел Яна Дутрело живым.

Во всяком случае, насколько мне известно. Он сидел рядом со мной в машине — то есть «сидел» не совсем точное слово: слишком короткие ноги лежат, как палки, под прямым углом к телу, маленькие ступни торчат носками к бардачку. Ремень безопасности свободно болтается. Можно было бы усадить его сзади, в детское автокресло, но я как-то постеснялась. Посмотреть — точь-в-точь большая кукла.До тех пор я никогда не видела подобного человечка. Какого он мог быть роста? Сантиметров восемьдесят? Девяносто? Во всяком случае, едва-едва с двухлетнего ребенка. А было ему десять. Ян был мальчик как мальчик, только в миниатюре.

Тогда я еще мало что знала о моем маленьком пассажире. Знала, что ему десять лет, что его зовут Ян и что он немой. В то утро он явился в свой шестой класс какой-то пришибленный и без портфеля. Конечно, попытались что-то выяснить у его братьев, но те были не намного разговорчивее.Он отпустил мою руку и протиснулся в узкий промежуток между матерью и дверным косяком. Но прежде чем скрыться из виду, он сделал странную вещь — никогда не поверила бы, что такое возможно. Он не обернулся, только приостановился и посмотрел на меня через плечо. Три секунды, не больше. Но эта картина запечатлелась в моем сознании с точностью более чем

фотографической. С тех пор я снова и снова вижу как наяву это лицо, наконец-то обращенное ко мне, этот взгляд — прямо мне в глаза. Я оторопела: было такое ощущение, будто я читаю в этом взгляде, читаю не менее ясно, чем если бы он говорил. Между тем он слова не сказал, пальцем не шевельнул.Прочла я сперва упрек:

— Поздравляю, вы блестяще справились с задачей!

Но тут же следом и благодарность:

— Вы были добры ко мне… и потом, откуда ж вам было знать.

Я пытаюсь убедить себя, что больше ничего и не было, но сама-то прекрасно знаю, что это неправда и что его глаза говорили другое. Кричали другое. А кричали они вот что: ПОМОГИТЕ!

Я этого не поняла или не захотела понять. Я сказала себе, что время терпит, можно отложить до завтра. Но никакого завтра не было.

Рассказывает Фабьен Дутрело, четырнадцать лет, брат Яна

Мы оделись как можно теплее и спустились вниз.

Ступеньки ужас как скрипели, но дождь так барабанил, ветер так свистел, что родители ничего не услышали.

Часы в кухне показывали ровно два.

Прошлепали через двор — Кабысдох и ухом не повел.

А за воротами пошли все вперед и вперед, по проселку, потом по шоссе. В первые же секунды мы промокли, замерзли… и потерялись.

Ян шел впереди. Мы с Реми за ним. Братья следом, держась за руки.Рассказывает Реми Дутрело, четырнадцать лет, брат Яна

Мы поснимали мокрое и закутались в одеяла. Ян угнездился между мной и Фабьеном, глаза закрыл, но я-то его знаю, я видел, что он не спит. Младшие улеглись вповалку на койку за сиденьями. Шофер сперва еще что-то спрашивал — куда мы да откуда, всякое такое.Я показал куда-то вперед. Он вроде бы на том успокоился. По крайней мере, больше не расспрашивал.

В кабине было тепло. Мотор урчал мирно так, уютно. Дорога стелилась под фарами, черная-пречерная под дождем, голые деревья тянулись к небу тощими пальцами; иногда мы проезжали какую-нибудь спящую деревню, потом опять поля… Вот так бы весь век и ехать в этом грузовике. Чтоб он катил да катил и не останавливался — всю ночь, всю дорогу, до самого Океана. Потому что ехал он на запад, это я точно знал. В ту сторону, куда Ян как-то раз показал нам пальцем из окошка нашей спальни, давно еще, в одну летнюю ночь. Показал и сказал:

— Вон в той стороне — запад. Небо там больше, чем здесь, и еще там Океан.

Рассказывает Ян Дутрело, десять лет

Меня зовут Ян Дутрело. Мне десять лет. Однажды ноябрьской ночью, когда лил дождь, я сманил моих шестерых братьев бежать с родительской фермы. Мы отправились на запад. Через пять дней в городе Бордо, что на берегу Океана, моих братьев задержали. А меня нет.Та ночь… я ее не выбирал.

Писать интересно обо всем, или 5 высказываний Сергея Самсонова

В пятницу в «Буквоеде на Восстания» прошла встреча с писателем Сергеем Самсоновым, автором романа «Железная кость». Как выяснилось, свою первую книгу Самсонов написал в 11 лет, роман «Аномалия Камлаева» он считает «омерзительным», а женскую прозу и артхаусное кино и вовсе не признает. «Прочтение» выбрало самые серьезные высказывания писателя.

О времени и литературе

Мне захотелось написать историю о российском капитализме 1990–2000-х годов, о периоде начального накопления капитала, о великом сломе эпох в нашей стране, о смене общественных формаций и так далее. Мне казалось, что это время заслуживает самого пристального исследования и отображения, но этого почему-то не происходит, и я решил восполнить этот пробел. Но книга моя не только про 1990-е — она упирается в сегодняшний день. Потому что жить всегда интересно, и писать интересно обо всем.

О новом романе

«Железная кость» — роман об огромном заводе, который когда-то был основой советской промышленности, а с наступлением эпохи перемен захирел, начал впадать в ничтожество, ржаветь, и десятки тысяч людей, которые на нем работали, потеряли смысл своего существования, лишились средств к пропитанию. А потом появился один из героев — очень изворотливый человек, уже накопивший первоначальный капитал всякими нечестивыми способами. Ему начало казаться, что все эти деньги мертвы, и он решил их оживить и вложить в производство такого чистого и крепкого вещества, как сталь. В книге есть прямая параллель между реальным Магнитогорском и «книжным» Могутовым. Магнитогорск строился в начале 1920-х годов рекордными темпами — и это отражено в книге. Выдуманные герои имеют прототипы: это книга о моем отце и его друзьях. Мне интересно влезать в чужую шкуру и проживать чужие жизни. Это как бы все мой собственный опыт, который проходит через какие-то фильтры, определенным образом преломляется. Каждый из моих героев — это я.

О сюжетах и преемственности

Я живу в окружении людей, которые занимались реальным производством, но сами косноязычны и не могут рассказать о собственном смысле жизни — и я решил сделать это за них. У этих безъязыких людей крайне мало представителей в литературе. Есть, конечно, вечный Андрей Платонов. Но в какой-то момент эта линия русской литературы оборвалась, и мне захотелось ее продолжить в меру своих скромных способностей. Но какой-то прямой связи, зависимости от языка, стиля этого автора у меня нет, и ее искать не стоит. Давно уже началась эпоха цитат. Человек не может родиться на пустом месте, ни на кого не ориентироваться, ни от кого не зависеть и никого не цитировать.

О читательском опыте

Это настолько темный процесс — взаимоотношение каждого конкретного читателя с каждой конкретной книгой, что, может быть, это зависит от каких-то атмосферных явлений. Возможно, если бы ты открыл эту книжку на год раньше или на год позже, она произвела бы совершенно другое впечатление. А вот не сложилось, и все. Это какая-то биохимия, когда в составе крови что-то меняется. Соприкасаясь с одной и той же книжкой сегодня или вчера, ты можешь сделать два совершенно противоположных вывода. Мне кажется, есть какие-то стечения обстоятельств, которые позволяют мне вовремя столкнуться с нужным текстом.

О тяжелой писательской судьбе

Для меня выход и первой, и каждой последующей книжки сопряжен с каким-то чувством стыда, как будто какие-то самые интимные подробности о себе рассказываю. Терпеть не могу, когда меня читают близкие и родственники — а они ведь читают! Про это Розанов говорил: «Стыдно — а что делать?»

Витольд Шабловский. Убийца из города абрикосов

- Витольд Шабловский. Убийца из города абрикосов. Незнакомая Турция — о чем молчат путеводители / Пер. с польского М. Алексеева. — М.: АСТ: Corpus, 2015. — 304 с.

Сотни тысяч туристов, ежегодно устремляющихся на отдых в Турцию, едва ли подозревают о существовании тех сторон жизни этой страны, которые описал в серии очерков польский журналист Витольд Шабловский. Поговорив с представителями разных слоев современного турецкого общества, он собрал из их голосов пеструю партитуру, в которой нашлось место для нелегальных мигрантов, мечтающих о Европе, премьер-министра Эрдогана, сумевшего добиться небывалого экономического роста, но укрепившего позиции турецких исламистов, террориста Али Агджа, стрелявшего в Иоанна Павла II, и многих других.

Вся Турция в парке Гези

— Наш премьер — исламист и опасный для страны

бандит. От него нужно избавиться, и поскорее,

говорят те, кто оккупировал1

парк Гези.— Вранье! Он гений, посланный нам небесами! — говорят те, кто в парк не пошел.

Я взял спальник, туристический коврик и термос.

И отправился побеседовать с теми и другими. Что их объединяет? Что разделяет? И что даст им эта оккупация?Два племени

Парк Гези прилепился к четырехполосной дороге, посредине фонтан, по углам несколько роскошных отелей.

Стамбульские власти — и турецкое правительство — хотят

вырубить деревья и построить на месте парка торговый

центр наподобие османских казарм. Вот почему в конце

мая 2013 года турецкая молодежь провела здесь акцию протеста, участников которой жестоко разогнала полиция.В ответ в парк пришли тысячи молодых турок, поставили палатки и начали оккупацию. Демонстрация

в защиту парка быстро переросла в акцию протеста против правительства, которое, по мнению митингующих,

не прислушивается к гражданам страны, проводит исламизацию Турции и берет все более авторитарный курс.

Демонстрантов несколько раз разгоняла полиция, турецкий премьер обзывал их сбродом и вандалами, но они все

равно возвращались в парк.Владельцы пятизвездочных отелей были в отчаянии:

почти месяц они терпели значительные убытки. После

первых акций протеста у состоятельных гостей отелей появилась возможность заказать защитные маски от газа — газ,

распыляемый полицией, проникал в роскошные номера.Состоятельные гости приехали сюда по делам или

на стамбульский shopping month — месяц покупок. Ожидались огромные скидки и круглосуточно открытые магазины. Вместо этого — уличные беспорядки и газ, раздражающий нос, горло, бронхи и глаза. Почувствовав запах

газа, гости поднимались на террасы своих отелей. Оттуда

было прекрасно видно:1) собравшихся в парке молодых взбунтовавшихся турок с длинными волосами, вернувшимися в моду усами,

гитарами и плакатами с перечеркнутой физиономией

премьера Реджепа Тайипа Эрдогана;2) турок постарше, с большими животами, в дешевых

и дорогих костюмах, с сигаретой в одной руке и мусульманскими четками в другой, сосредоточенных и нервно

расхаживающих вокруг парка.— Турция поделена ровно пополам, на два племени, —

говорит, глядя на пузатых, Зубейде Топбас, студентка

социологического факультета, оккупирующая парк Гези

в красной палатке. Мы сидим в ее палатке на туристических ковриках, а неподалеку кто-то наигрывает на багламе

песни времен революции Ататюрка.Зубейде двадцать четыре года, у нее черные волосы

и смуглая кожа, в парк она пришла лишь на третий день

протестов:— Поначалу я не верила, что из этого что-то выйдет.

Мои знакомые годами повторяют, что сыты правящей

партией по горло. Это я слышала, когда депутаты АКР —

Партии справедливости и развития — хотели ввести уголовное наказание за супружескую измену. Потом — когда

они запрещали теорию эволюции. Когда обязывали девочек носить платки в школах. Я думала, на этот раз тоже

все ограничится болтовней. Потому что раньше любая

дискуссия заканчивалась тем, что это, мол, они добились

экономического роста, они добиваются для Турции членства в Евросоюзе. А то, что заодно много говорят об исламе? Что ж, видимо, в этой стране иначе быть не может.И лишь увидев на Би-Би-Си (турецкие СМИ поначалу даже не упоминали о протестах), что на самом деле

происходит в парке, прилегающем к главной стамбульской площади Таксим, Зубейде собрала рюкзак, отыскала

колышки от старой палатки и отправилась с подружкой оккупировать Гези. В первый же день она выложила

в «Фейсбук» фотографию себя и подруги в палатке и добавила тэг: #occupygezi. Еще ни разу ее фотографии не собирали столько лайков — пятьсот за несколько минут.— Лайкали люди, которых я вообще не знала, я даже

не представляла, что такое возможно. Есть над чем задуматься, — говорит Зубейде. — Эмоции зашкаливают.

Самое ужасное сейчас то, что наши политики не сглаживают различия между турками, а, наоборот, сознательно

их подчеркивают. Я уверена, что Эрдоган цинично использовал нашу акцию протеста, чтобы выиграть выборы в органы местного самоуправления в будущем году.

Чтобы консолидировать своих избирателей, которых

все же гораздо больше, чем людей думающих, таких, как

мы. Точь-в-точь как Путин, который в девяностые годы

выиграл выборы в России, ударив по чеченцам. У нас нет

чеченцев, у нас есть курды, там в последнее время все спокойно, но повод натравить одних турок на других всегда

найдется. Неверующих на верующих. Либералов на социалистов. Богатых на бедных.— Тогда в чем смысл этой акции протеста, если, по-твоему, она и так на руку власти?

— А какой у нас выход? — Зубейде крутит прядь волос. — Снова покорно кивать? Делать вид, что ничего

не произошло? Что он может безнаказанно построить

мечеть в самом сердце светского государства?— Он говорил об этой мечети в преддверии последних

выборов. И выиграл.— У нас и так в сто раз больше мечетей, чем школ

или больниц. Культура в упадке, на театр нет денег.

Но на строительство мечети всегда найдется. Хочешь сделать карьеру на госслужбе — отправляйся на пятничный

намаз. Лучше в рабочее время, чтобы начальство видело.

Так что извини, но об очередной мечети и речи быть

не может.Красивые парни

— А мне мечеть вообще не мешает. Стояла бы себе возле

парка Гези. Вот только не понимаю, чего Тайип прицепился к нашему парку, — у Тайфуна тоненький голосок,

почти фальцет, и он так карикатурно сгибает руку в запястье, что я никак не пойму, подчеркивает ли он этим свою

сексуальную ориентацию или же, наоборот, насмехается

над геями. Мы сидим у стойки одной из организаций, защищающей права сексуальных меньшинств. В парке у нее

два столика, за которыми, например, можно побеседовать

с транссексуалом. Они раздают презервативы и… бутерброды с сыром.— У Тайипа такая попка! А когда он злится, он такой

сексуальный… — мечтательно улыбается Тайфун, словно

забыв, что говорит о консервативном премьер-министре

своей страны, которому в последнюю очередь хотелось бы

услышать комплимент из уст гея. — Я тебе кое-что расскажу по секрету, — он наклоняется к моему уху. — Тайип

ликвидирует парк Гези из-за меня.— Как это?

— Ну, из-за меня и моих друзей. Мы приходим сюда

перепихнуться, — Тайфун смеется, а я пользуюсь паузой,

чтобы получше его рассмотреть. На вид ему лет сорок,

на нем обтягивающие джинсы, футболка с радужным

флагом и ремень с шипами, грудь у него бритая. — Сюда

приходят красивые парни со всего города. И еще шлюхи —

парни, которые занимаются проституцией. И трансвеститы. Парк Гези славится этим на всю Турцию. Тайипчик знает, ведь он вырос неподалеку, — говорит Тайфун

и показывает рукой в сторону района Касымпаша, где

действительно прошло детство турецкого премьера.О том, что парк Гези навлек на себя гнев Эрдогана

именно выходками геев, я слышал от моих турецких коллег-журналистов. Геев пришлось убрать, потому что здесь

появится мечеть. Чтобы они убрались наверняка, парк

нужно ликвидировать, обнести забором и построить что-нибудь посередине.— С тех пор как нас выгнали из Гези, все шлюхи стоят

в боковых улочках — пройдись, и ты увидишь, как они

вертят попками. Тайип нам бешено завидует: кто ж не любит хорошенькие попки? Вот почему он велит свозить

сюда какие-то дурацкие экскаваторы, бульдозеры, строить какие-то османские казармы. Он хорошо знает, что

делает. Ты только представь себе, что в таких казармах

между солдатами творится. Хи-хи-хи, — Тайфун заливается смехом от одной только мысли об этом. — Но у меня

почему-то не получается на него сердиться, хоть он нас

газом травит. В этом весь я — всегда улыбаюсь. Когда

я еще жил в Конье, меня пидором обзывали. Люди там

темные, для них что пидор, что гей, у меня не было сил

что-то им разъяснять. Я им отвечал: может, я и пидор, зато

хорошенько оттраханный. Меня за это били по голове,

а потом, когда уже никто не видел, многие просили меня

отсосать. Я? Отсосать? Говорю тебе, что в Конье никто гея

от пидора не отличает. Пришлось оттуда уехать, не то забили бы меня насмерть.Я приехал в Стамбул, стал жить с одним старым геем,

который уже ходить не мог, и я каждый день привозил

его в инвалидной коляске в Гези. Сам он к тому времени

ни на что не годился, но посмотреть любил. Он просил

похоронить его в парке, потому что здесь, по его словам,

ему довелось пережить самые прекрасные мгновения

своей жизни. Но ничего из этой затеи не вышло, да, пожалуй, оно и к лучшему, иначе сегодня его выкопали бы

этими экскаваторами. Да еще и газом бы угостили.Когда полицейские появились в первый раз, шлюхи

из парка начали ругать Тайипа. Мол, он диктатор и фашист. Полицию на нас натравливает. Но я не люблю

людей фашистами называть. Я им говорю: а кто ж вам

столько красавчиков полицейских привел?! Смотрите-смотрите, может, ничего красивее в жизни не увидите.

Смотрите, как они вертят попками, как бьют вас палками.

Смотрите и благодарите судьбу за Тайипа, который нам

все это дал!Граната в пакете

И все же обычно столкновения с полицией были не столь

приятны.За день до самой жестокой атаки на демонстрантов

Мустафе, студенту юридического факультета из-под Измира, какой-то мужчина хотел подсунуть гранату.— Он назвался солдатом, сказал, что после начала протестов под шумок дезертировал из части и украл несколько

штук. Пытался всучить мне какой-то предмет в пакете,

якобы гранату. Утверждал, что гранаты нам нужны, чтобы

защищаться, потому что полиция скоро за нас как следует

возьмется, — говорит Мустафа. — Как мы поступили?

Да я даже в руки не захотел это брать. А вот мои друзья

хотели ему задницу надрать. Ясно, что это был засланный казачок или провокатор. К тому же полный идиот:

заявился с таким предложением в лагерь пацифистов. Видишь эту большую А в кружочке? Висит прямо на входе.

Оружие — последнее, что нам можно всучить. Тот тип

убежал, а мы за ним через весь парк гнались и кричали:

«Вон отсюда!»Даже думать не хочу, что было бы, найди они у нас

эту гранату. Ведь полиция только и ждала чего-то такого!

Сюда каждый день такие типы приходили. Мой друг видел одного из них. Во время столкновений с полицией

тот бросал в полицейских зажигательные бомбы. А потом,

когда моего друга скрутили и вели в автозак, тот же тип

ударил его ногой в живот. Даже не переоделся.— Мустафа, а зачем полиции устраивать провокации?

— Потому что мирных демонстрантов нельзя травить

газом и разгонять силой. Это плохо выглядит. С ними

нужно вести переговоры. Здесь сплошные мирные фрики.

Мы тут сидим больше десяти дней и помимо политики

разговариваем о веганстве, фрукторианстве, смотрим

разные фильмы — пять кинотеатров в парке открылось.

У нас есть дискуссионный клуб, юридическая консультация, массажист, парикмахер. Ничего подозрительного

не происходит. Я, кстати, маме обещал, что ни в каких

глупостях участвовать не буду. Мама меня одна вырастила, я ей многим обязан. В Турции одинокой женщине

приходится нелегко, так уж у нас принято в культуре, что

женщина что-то значит, только если за ней муж стоит.

Поэтому, когда мама сказала: «Сынок, может, не пойдешь

в этот парк?», я ей ответил: «Мама, я иду туда для тебя.

Если нами и дальше будут править эти чурбаны из АКР,

таким женщинам, как ты, будет только хуже. Для тебя

я здесь сижу, и обещаю, что все будет в порядке».Так и есть. Смотри, сколько здесь продавцов кофе

и чая. Будь мы опасны, они бы нас боялись и не пришли.

А ведь хватило бы единственной гранаты, чтобы обвинить нас во всех смертных грехах и упечь в тюрьму лет

на пятьсот.Демократия в трудные времена

— Не такие уж они невинные. Ты бы видел, как они мой

магазин грабили. Я бы этих панков в асфальт закатал, —

негодует хозяин магазина Метин. Его магазин — мыло,

повидло, жевательная резинка и немного выпивки — закрыт уже неделю. Оккупировавшие парк Гези сначала

стащили у него несколько коробок с печеньем, потом закрасили аэрозолем витрину, а под конец написали на защитных рольставнях ругательства, так что убытки Метин

понес весьма конкретные. К тому же он невероятно огорчен. По его словам, голоса таких, как он, верных избирателей Эрдогана никто не слушает.— Я смотрю новости на иностранных каналах, как молодые турки борются с авторитарной властью, и не верю

своим ушам. Площадь Таксим сравнивают с египетским

Тахриром? Вы там себе на Западе постучите по своим

европейским головам! Разве можно премьера, который

трижды выиграл парламентские выборы и дважды референдум, чей ставленник стал президентом страны, разве

можно такого премьера сравнивать с Мубараком?! Я понимаю, что у людей есть право защищать парк. Но разве

они знали планы Эрдогана? Да ведь он хотел еще деревьев в парке посадить! Ну да, в середине парка построить эти османские казармы, но вокруг парк стал бы

только гуще.— Раз все должно было быть так хорошо, что же тогда

случилось?— То же, что и всегда! С тех пор как Эрдоган выиграл

первые выборы, в СМИ и за границей начались беспардонные, ничем не обоснованные нападки. Вот уже десять

лет я слышу, что он исламист, что он введет шариат и превратит Турцию во второй Иран. И всем глубоко плевать,

что за это время турецкая экономика вышла в мировые

лидеры. Что экспорт вырос в три раза. Что у нас в три раза

больше инвестиций, дорог, всего!Я начинал пятнадцать лет назад с маленького киоска

в плохом районе, а сегодня у меня пять магазинов в разных частях города. Тружусь не покладая рук и никогда

не жалуюсь. Тем, что имею, я во многом обязан правительству, которое помогает малому бизнесу. Да и крупному, впрочем, тоже. Неслучайно турецкая биржа сегодня

показывает самые быстрые темпы роста в мире.— А ислам? Почему запрещают стюардессам красиво

одеваться?— Да я тебя умоляю! Будь они такими исламистами, как

о них говорят, разве я смог бы продавать алкоголь? За них

голосует весь восток Турции, там люди очень консервативные, алкоголь для них хуже черта, поэтому правительству приходится время от времени перед ними расшаркиваться. Там многие уже давно ворчали, что, отправляясь

в паломничество в Мекку турецкими авиалиниями, они

не желают видеть стюардесс в мини-юбках. Это правда

сложно понять?Но главное — наш премьер чертовски прагматичен.

И управленец отличный. Вы не хотели нас в Евросоюзе?

Пеняйте на себя. Уже сегодня по уровню заработной

платы и жизненным стандартам мы обгоняем Болгарию

и Румынию, а может, и Грецию. Еще пара лет, и Евросоюз

будет умолять нас вступить в него.— Метин, а ты знаешь, что даже в Китае в тюрьмах сидит

меньше журналистов, чем в Турции? Ваш премьер — прекрасный правитель, но ведь его правда тянет в авторитаризм. Для меня протесты в парке Гези — это как желтая

карточка. Как предупреждение: премьер, не иди этим путем.— Знаешь, — Метин делает глубокий вдох и некоторое

время смотрит на холодильник с алкоголем, словно хочет найти там подтверждение тому, что он вот-вот скажет, — время сейчас непростое. И по мне, пусть лучше

мою страну ведут, может, и жесткой, зато уверенной рукой. До Эрдогана в нашей политике был бардак похлеще,

чем в итальянской. Ни одного решения не могли принять,

всем заправляла мафия. Экономика катилась в тартарары.

Сейчас все это удалось изменить. Кроме того… — Метин делает паузу и переводит взгляд с холодильника с алкоголем на висящий над дверью портрет. Это портрет

Мустафы Кемаля, отца современной Турции. Такие порт-

реты висят почти в каждом турецком магазине, парикмахерской, в кабинетах врачей, госучреждениях и ресторанах. Ататюрк для турков поистине святое. — Он ведь

тоже правил авторитарно, — произносит наконец Метин

и переводит взгляд с портрета на меня.Наследие Ататюрка

Меня не удивляет, что Метин долго не отваживался вслух

сравнить Эрдогана с Ататюрком. Ататюрк умер еще

до начала Второй мировой войны, но для протестующих

он по-прежнему остается важнейшей точкой отсчета.

На окраине парка я наткнулся на двух яростно спорящих

парней, на вид обоим было чуть меньше тридцати.— Если не пойдешь с нами, значит, ты не настоящий

турок, — кричит один из них. — Тебе плевать на демократию, на развитие. На наследие Ататюрка!— Это тебе плевать на Ататюрка! — кричит второй

и рвется в драку.Друзьям приходится их разнимать, потому что они вот-вот, прямо как на деревенской свадьбе, набьют друг другу

морды. С Ататюрком не шутят. В парке Гези на него ссылались почти все, кроме разве что курдов (Ататюрк перечеркнул их надежды обрести самостоятельное государство),

радикальных левых и анархистов. Даже у веганов были с собой его фотографии. Даже у коммунистов был плакат, на котором между Ататюрком и Лениным стоял знак равенства.Когда полиция решила отбить парк Гези, первым делом она в семь часов утра сбросила нелегальные баннеры

с изображением Ататюрка с центра его имени. Сбросила

лишь затем, чтобы повесить очередной баннер, на сей раз

легальный.— Мустафа Кемаль оккупировал бы парк Гези вместе

с нами! — кричит девушка в джинсовой рубашке, увешанной булавками, и с пирсингом в носу. — Дело не в деревьях, дело в республике!Несколько часов спустя в Анкаре премьер Эрдоган

говорит очень похожие слова, выступая в меджлисе, турецком парламенте. С той лишь разницей, что слова его

направлены против тех, кто оккупировал парк.Немного уроков

— Я с начальной школы столько не учился, сколько

здесь, — радуется Метин, бухгалтер в госучреждении.

Лучше не писать, в каком именно, хотя, скорее всего, его

и так уволят, несмотря на больничный, выписанный ему

знакомым врачом на время протестов. Но дело шито белыми нитками — Метин заболел именно в тот день, когда

на Таксиме впервые разорвались гранаты со слезоточивым

газом. Учреждение подчиняется мэру Стамбула Кадиру

Топбашу. А тот во всем подчиняется премьеру Реджепу

Тайипу Эрдогану. Вряд ли он потерпит, чтобы в рядах его

сотрудников завелись раскольники, призывающие к свержению правительства.— А мне все равно, — говорит Метин и для пущей убедительности хмурит брови и цокает, что в Турции означает крайнее неодобрение. Мы сидим перед зеленой палаткой фирмы Quechua, эту палатку он поставил со своей

девушкой между буфетом, временно превращенным

в пресс-центр парка Гези, и площадью с великолепным

фонтаном. — В правительстве все решают люди из АКР,

то есть Партии справедливости и развития. Мои коллеги

по работе за обедом обсуждают, кто в какую мечеть ходит и что именно имел в виду пророк Мухаммед, когда

говорил о женщинах. Я совершенно серьезно, они о таких вещах спорят. Среди нас есть несколько неверующих,

но до недавнего времени мы не высовывались. Никто

из моих сослуживцев на Таксим не явился. Предпочитают

сидеть тихо, ведь всем известно, что лучше государственной должности ничего не найдешь.— А чему вы учитесь в Гези?

— Много чему! Вот ты, например, знаешь, сколько горит

экскаватор? Вот видишь, не знаешь. Если его не тушить,

то он может гореть целый день, хотя через несколько часов в основном горят уже только шины. Сходи туда, где

они хотят построить мечеть, там увидишь наш автопарк.

У нас там несколько экскаваторов, трактор, грузовик.

Мы его зовем Мэтр, потому что кто-то пририсовал ему

отличную улыбку — прямо как в мультике «Тачки».Из-за премьера нам пришлось научиться защищаться

от слезоточивого газа. Этими масками, которые здесь

на каждом шагу продают по три-четыре лиры за штуку,

можешь дома телевизор украсить. Уж лучше взять несколько бумажных платков и смочить их водой. А от газа

отлично помогает лук или лимон.О людях мы тоже много узнаем — психология толпы

в чистом виде. Сюда каждый день приходили парень с девушкой. Он радикал, она смотрела на него как на святого.

Он подбивал народ устроить протесты по всему городу,

поджечь американское консульство, несколько машин,

какой-нибудь магазин. И что? Стоило только появиться

полиции, как он первым свалил, даже газ не успели распылить. Зато его девушка осталась и неплохо справлялась.

Наверное, сама удивилась, что ее парень оказался таким

yarrak. Что значит yarrak? Ну, мужской половой орган.Эрдоган не Мубарак

Для Сундуз, домохозяйки из Стамбула, протесты в парке

Гези — science fiction. Мы беседуем в ее просторной квартире в богатом либеральном районе Мачка. У мужа Сундуз свой бизнес в текстильной сфере, он ездит по всему

миру, а она проводит время в стамбульских торговых

центрах и в гостях у не менее удачно вышедших замуж

подруг. Парк Гези отсюда всего в нескольких километрах,

но кажется, будто до него как до Луны.— Мои дети участвовали в протестах, — говорит Сундуз. — У дочери неподалеку салон красоты, она его открыла настежь для демонстрантов. Те ходили туда пописать и освежиться. Но я полжизни прожила в Германии

и иначе смотрю на эти протесты. На мой взгляд, ничего

ужасного в Турции не происходит. Мечеть? У нас много

мусульман, значит, много и мечетей. Люди жалуются,

что все больше женщин носят платки. Но это неправда.

По данным исследований, их все меньше. Но те, кто

носит платки, стали чаще выходить из дома. А это ведь

хорошо, правда? Когда они по домам сидят, то их мужья

бьют. Пусть лучше выходят.— А авторитарные амбиции премьера? А газ?

— Ну да, газ. Обрати внимание: премьер использовал

слезоточивый газ, и скандал на весь мир. СЛЕ-ЗО-ТО-ЧИ-ВЫЙ ГАЗ! Не оружие, не войска. Не выехал ни один

танк, просто пришел отряд полиции и навел порядок,

точно так же, как в любом другом европейском городе.

В Германии я не раз такое видала, и мир не бился в истерике и не сравнивал ее с ближневосточными сатрапами.Будь он Мубараком, стрелял бы на поражение.

Будь он Асадом, сравнял бы полстраны с землей.

А он использовал газ, точно так же, как это делает полиция в Париже или Берлине. Говорят, он не всегда прислушивается к чужому мнению? А разве Маргарет Тэтчер

прислушивалась? А Жак Ширак? Если молодежь думает,

что в странах Евросоюза можно оккупировать площадь

в центре города и не получить в ответ газ, значит, она понятия не имеет о Европе. В то же время Турция — гораздо

более европейская страна, чем полагают многие. Более

европейская, чем думает сам Эрдоган. Конечно, я вижу,

что его клонит в авторитаризм, может, он и впрямь возомнил себя султаном. Но, с другой стороны, Европейский

союз — главный партнер турецких бизнесменов. А Эрдогана кормит бизнес. Он покричит, побушует, но никогда не сделает ничего вопреки интересам людей, которые

приносят деньги.Турция спустя год после Гези

Во время оккупации парка Гези и акций поддержки для

протестующих погибло семь человек — шестеро демонстрантов и один полицейский, под натиском толпы

упавший с моста в городе Адана. Более восьми тысяч

человек были ранены. Двенадцать демонстрантов лишились зрения в результате действия слезоточивого газа,

удара баллоном с газом или избиения полицией. Парк

стоит на прежнем месте, хотя в нем уже нет палаток, гитар, багламов и флагов. Зато в него вернулись геи и, как

и раньше, назначают там свидания. В турецких тюрьмах

сидит больше журналистов, чем в любой другой стране

мира. Директоров медиахолдингов зачастую запугивают.

Символическое значение обрел документальный фильм

о жизни пингвинов, который станция CNN Turk показывала на пике протестов. Другие каналы транслировали

танцевальные конкурсы или повторы политических дебатов. Журналисты общественного телевидения, открыто

выразившие свое возмущение в социальной сети «Фейсбук», потеряли работу. Турция по-прежнему остается экономическим лидером в регионе, хотя тот, кто в 2013 году

купил акции турецких компаний, понес убытки.Партия премьера Эрдогана продолжает лидировать

во всевозможных опросах. Еще до протестов в Гези авиалинии Turkish Airlines разрешили стюардессам пользоваться помадой. В 2013 году, третий раз подряд, эта авиакомпания была названа лучшей в Европе.1 Акции протеста, прошедшие в мае — июне 2013 года в Стамбуле и ряде

других городов Турции, получили название «Оккупируй парк Гези».

Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман. Голем в Голливуде

- Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман. Голем в Голливуде / Перевод А. Сафронова. —

М.: Фантом Пресс, 2015. — 512 с.В издательстве «Фантом Пресс» готовится к выходу роман психолога и автора детективных бестселлеров Джонатана Келлермана и его сына, писателя Джесси Келлермана. «Голем в Голливуде» — напряженный и решительно непредсказуемый детектив о мести и искуплении. В книге смешались древние легенды, полицейские будни (без надежды на праздники), одержимая погоня за неудобной истиной, упрямые попытки смеяться, даже когда впору заплакать, подлинное горе, редкая, но острая радость и — вечная любовь, потому что без нее не бывает вечности.

Гилгул*

Рожденный от матерей Алеф-Шин-Мем, Дух Отмщения, что пилигримом скитается у врат вечности,

сойди в сей несовершенный сосуд, дабы в миру

исполнилась воля Бесконечного, аминь, аминь, аминь.Под невообразимым гнетом разум сплетается, стягивается.

— Восстань.

Приказ мягок, ласков и неукоснителен.

Она восстает.

Чувства сгрудились, словно дети в куче-мале. За локоток она растаскивает их порознь. А ну-ка, слушаться.

Промокший полог, корявые лапы, тоскливый хриплый

вой. В ослепительном пламени мрак высекает контуры:

великанская могила, куча грязи, лопаты, следы сапог

вкруг раскаленной опушки, что потрескивает, остывая.Величественный красивый старик высок, как радуга,

широкие плечи его укрыты ниспадающим черным балахоном, на блестящей лысине круглая шапочка черного

бархата. В лунном свете блестят его добрые карие глаза,

начищенным серебром сияет борода. Губы решительно

сжаты, но в уголках рта затаилась радость.— Давид, — зовет старик. — Исаак. Возвращайтесь.

Через долгое мгновенье появляются два молодца, но

держатся в сторонке, прячась в листве.— Он вас не тронет. Правда… — доброглазый старик

не выдерживает и улыбается, — Янкель?Это не мое имя.

— Да. По-моему, так хорошо. Янкель.

У меня есть имя.

— Ты их не обидишь, правда?

Она мотает головой.

Молодцы робко подходят. У них черные бороды,

их скромные одежды промокли под дождем. Один потерял шапку. Другой вцепился в лопату и беззвучно

молится.— Все хорошо, ребе? — спрашивает простоволосый.

— Да-да, — отвечает доброглазый старик. — Приступайте. Дел много, а путь неблизкий.

Молодцы хватают ее и втискивают в слишком тесную рубаху. Унизительно, когда тебя облачают в кукольную одежду, но это ничто по сравнению с дурнотой,

накатившей, когда она себя оглядывает.Корявые шишкастые лапы.

Широченная грудь.

Бескровное бугристое тело.

Она чудовищна.

И верх издевки — мужской детородный орган. Чуждый и нелепый, он, точно дохлый грызун, болтается меж

бочкообразных ног.Она пытается закричать. Хочет оторвать его.

И не может. Она безвольна, нема, ошарашена, язык

непослушен, горло пересохло. Молодцы втискивают ее

безобразные ступни в башмаки.Давид приседает, Исаак, взобравшись ему на плечи,

капюшоном укрывает ей голову.— Вот так, — говорит ребе. — Теперь никто ничего

не заметит.Закончив облачение, взмокшие молодцы отходят,

ожидая вердикта.Едва ребе открывает рот, ее левый рукав громко

лопается.Старик пожимает плечами:

— Потом подыщем что-нибудь впору.

Они выходят из леса и бредут по болотистым лугам.

Промозглый туман плывет над высоким бурьяном, что

лишь щекочет ей коленки. Дабы не замарать балахоны,

мужчины шагают, задрав подолы; Исаак Простоволосый

натянул воротник рубахи на голову.Подворья оживляют монотонный пейзаж под унылым облачным небом; наконец путники выходят на слякотную дорогу в навозных кучах.

Ребе негромко утешает. Конечно, Янкель в смятении,

говорит он, это естественно. Этакий раскардаш души и

тела. Ничего, пройдет. Скоро Янкель будет как новенький. Янкель сошел во исполнение важного долга.Откуда сошел-то? Видимо, сверху. Но она понятия не

имеет, о чем дед бормочет. И не понимает, с какой стати

он говорит о ней «он» и какой еще Янкель, откуда

взялось это тело и почему оно такое.Она не знает, откуда пришла, и не может спросить;

ничего не может, только подчиняться.Дорога чуть поднимается в гору и приводит в долину.

Там по берегам квелой реки раскинулся спящий город —

черный занавес, вышитый огнями.— Добро пожаловать в Прагу, — говорит ребе.

Первую ночь она стоймя проводит в конуре. Бессловесная, недвижимая, растерянная, уязвленная.

Когда сквозь щели в досках рассвет просовывает

сырые пальцы, дверь распахивается. На пороге женщина.

Чистое бледное лицо обрамлено платком, в ярко-зеленых глазах плещется удивление.— Юдль, — выдыхает она.

Юдль?

А как же Янкель?

Он-то куда подевался?

Совсем запутали.

— Иди сюда, — манит женщина. — Дай-ка посмотрю

на тебя.Она встает посреди двора, и женщина ее обходит,

прищелкивая языком.— Ну и рванье… Ох, Юдль. Это ж надо, а? О чем ты

думал-то?.. Погоди, сейчас вернусь.Она ждет. Выбора, похоже, нет.

Женщина выносит табурет и кусок бечевки, поддергивает юбки.

— Ну-ка, вытяни руку. Левую.

Она машинально подчиняется.

— Не так, вбок. Вот. Спасибо. Теперь другую…

Женщина бечевкой ее обмеряет, поправляя выбившиеся из-под платка темные волосы.

— Да уж, муженек с тобой не поскупился. Он, конечно, святой, но в облаках витает… Нет бы посоветоваться… Стой прямо. Однако ты меня шибко напугал. Наверное, в этом и смысл… Нет, вы гляньте, чего он налепил!

У тебя ж ноги разные.Я урод. Мерзкое чудище.

— Поди разберись, нарочно он так или в спешке…

не знаю. Ну, ходить-то сможешь, я надеюсь.Преступление. Позорный столб.

— Да уж, подкинули мне работы. Надо ж тебя приодеть. Остальное пока терпит. И нечего тебе торчать в

сарае, верно? Конечно, верно, чего тут думать-то. Кстати,

меня зовут Перел. Стой здесь, ладно?Текут часы, солнце уже высоко. Наконец Перел возвращается, через плечо ее переброшена накидка.

— Чего застыл-то? Я же не велела стоять столбом.

Ну да ладно, давай-ка примерим.Дерюжное одеяние торопливо сметано из разноцветных лоскутов.

— Не обижайся, что смогла на скорую руку. Поглядим, может, у Гершома разживемся славным шерстяным

отрезом. Он мне всегда скидку делает. Подберем цвет.

Что-нибудь темненькое, оно стройнит…Слышен мужской голос:

— Перел!

— Я здесь.

Во дворе появляется ребе.

Созерцает сцену.

Бледнеет.

— Э-э… я все объясню, Переле…

— Объяснишь, почему у меня в сарае великан?

— Э-э… понимаешь… — Ребе подходит ближе. — Это

Янкель.— Вот как? Он не представился.

— Ну, э-э… да.

Нет.

— Янкель.

У меня другое имя.

— Он сирота, — говорит ребе.

— Неужто?

— Я… то есть Давид встретил его в лесу… и, понимаешь, он вроде немой… — Ребе смолкает. — По-моему,

он дурачок.И вовсе нет.

— Значит, придурковатый сирота, — говорит Перел.

— Да, и я подумал, что ему опасно бродить одному.

Перел разглядывает огромную голову:

— Да уж, в такой кумпол не промахнешься.

— И потом, было бы жестокосердно бросить его.

Я должен подавать пример общине.— Поэтому ты запер его в сарае.

— Не хотел тебя беспокоить, — говорит ребе. —

Час был поздний.— Верно ли я все поняла, Юдль? Давид Ганц, который

безвылазно сидит в бет-мидраше** и которому мать приносит свежие носки, вдруг ночью забредает в лес, где встречает немого безмозглого великана, почему-то приводит его к тебе, и ты даешь ему кров не в доме, а в сарае.Пауза.

— Примерно так.

— Но если он немой, как ты узнал его имя?

— Ну… я так его назвал. Может, его иначе зовут…

Вот именно.

— С чего ты взял, что он сирота?

Снова пауза.

— Ты сшила накидку? — спрашивает ребе. — Какая прелесть! Янкель, погляди на себя — ты прямо

дворянин.— Не увиливай, — говорит Перел.

— Дорогая, я хотел сразу все рассказать, но задержался — позвали рассудить одно дело, понимаешь ли,

крайне запутанное…Перел машет красивой рукой:

— Ладно. Все в порядке.

— Правда?

— Только парень не будет жить в сарае. Во-первых,

сарай мой и он мне нужен. И потом, это плохо. Это даже

не жестокосердие — это бесчеловечность. Я бы собаку там не поселила. А ты хочешь поселить человека?— Видишь ли, Перел…

— Слушай сюда, Юдль. Внимательно. Ты поселишь

живого человека в сарае?— Нет…

— Конечно, нет. Подумай головой, Юдль. Люди начнут спрашивать. Кто живет в сарае? Никто. Тем паче

этакий детина. «Он не человек, коль живет в сарае, —

скажут люди. — Разве в сарае живут?» — Перел цокает

языком. — К тому же это срам. «Значит, вот как ребе

принимает гостей?» Этого я не допущу. Пусть поселится

в комнате Бецалеля.— Э-э… думаешь, там ему будет лучше? А может…

то есть я хочу сказать… Янкель, извини, что я говорю

о тебе, как будто тебя здесь нет.Меня иначе зовут.

— Будет помогать по дому, — говорит Перел.

— Вряд ли ему хватит… смекалки.

Хватит.

— Хватит. Видно по глазам. Янкель, ты меня понимаешь, а?Она кивает.

— Видал? Глазки-то умные. А лишние руки всегда

пригодятся. Янкель, будь любезен, натаскай воды. —

Перел показывает на колодец в углу двора.— Переле…

Пока супруги спорят, где ее лучше разместить и что

сказать людям, она тупо ковыляет к колодцу. Какое

счастье снова ходить! Но радость подпорчена мыслью,

что ходит она не по собственной воле. Натаскать воды.— Дело не в том, что это враки… — говорит Перел.

Натаскать воды. Она вытягивает веревку, подхватывает до краев полное ведро.

— …а в том, что ты не умеешь врать, Юдль.

Опорожняет ведро на землю.

Стой. Погоди. Велено другое.

Натаскать воды. Руки сами опускают ведро в колодец.

— Росток истины пробьется из земли, — возвещает ребе.

— И праведность отразится в небесах, — подхватывает Перел. — Чудненько. Но до тех пор позволь мне

объясняться с людьми.Она выливает второе ведро.

Дура. Велено другое.Но тело действует само, не слушая воплей разума.

Есть приказ натаскать воды, и руки послушно тягают

ведро за ведром. Стравливая веревку, всякий раз она

видит свое кошмарное отражение. Бугристое перекошенное лицо подобно узловатой дубовой коре, кое-где поросшей лишайником; огромная зверская рожа тупа и

бесчувственна. Значит, теперь она такая? Впору утопиться в колодце. Но ей не дано выбирать, как не дано

остановиться, и она опорожняет ведро за ведром, покуда

не слышит хозяйкиного вскрика: двор залит водой по

щиколотку.— Хватит, Янкель! — вопит Перел.

Она останавливается. Сама не понимает, зачем сотворила такую откровенную глупость, и сгорает от ненависти к собственной дури.

— Надо аккуратнее формулировать свои пожелания, — говорит ребе.

— Похоже на то, — говорит Перел и беспомощно

хохочет.Ребе улыбается:

— Ничего, Янкель. Это всего лишь вода. Высохнет.

Она признательна за попытку ее утешить.

Но ее иначе зовут. У нее есть имя.

Она его не помнит.

* Гилгул — еврейское название метемпсихоза (переселение

души умершего человека в новое тело). В традиционном иудаизме считается одной из форм наказания за грехи. Каббалисты

рассматривают гилгул (перевоплощение) не только как наказание, но и как возможность исполнить предназначение и исправить

ошибки и грехи, совершенные в предыдущих жизнях.** Бет-мидраш — часть синагоги, отведенная для изучения священных текстов.

Баба-яга против!

Многострадальный фильм режиссеров Чада Стахелски и Дэвида Лейтча «Джон Уик» обзаведется сиквелом. Возникнут ли у следующей части такие же проблемы с прокатом, как у первой (в России неожиданно старт кинокартины перенесли с декабря на январь, хотя мировая премьера состоялась еще в середине сентября), неизвестно. Впрочем, непростому фильму — непростую судьбу.

«Джон Уик», на первый взгляд, — обычный добротный боевик со звездносериальным актерским составом: вместе с Киану Ривзом в фильме заняты Элфи Оуэн-Аллен, больше известный зрителям как «вонючка» из «Игры престолов» и эту же роль снова и играющий, легендарный Уиллем Дефо, красотка Эдрианн Палики и запомнившийся по сериалу «Служба Новостей» Томас Садоски.

Сюжет картины вполне в духе многосерийных фильмов. О том, что Джон Уик не простой среднестатистический американец, нам намекают в самом начале: окровавленный Ривз в костюме и с пушкой наперевес умирает на ступенях какого-то здания на безлюдной окраине промзоны. Предысторию отлично иллюстрирует трейлер: жена скончалась после продолжительной болезни, оставив после себя только щенка Дейзи. Дейзи — милое создание, готовое вернуть Джона к жизни, полной светлых дней. Однако кроме жены и собачки Джон беззаветно любит свою машину — «Мустанг» 1969 года. На просьбу криминального вида парня продать тачку он отвечает отказом, чем подписывает песику смертный приговор.

Ночь. Воры. Джон избит. Пес застрелен. Машина украдена. Жизнь — боль. Причем, насколько «боль», совершивший проступок юнец, он же сын русского мафиози, он же «вонючка», осознает не сразу.

— Не важно, что ты украл, важно, у кого ты украл!

— Да он — никто!

Этот диалог с владельцем автомастерской по переделыванию краденых машин в обычные — ключевой момент фильма. Нам дают понять, что Киану Ривз играет не просто разбитого горем вдовца, лишившегося в один момент всего, что он любил. Перед нами в прошлом суровый и безжалостный киллер по прозвищу Баба-яга. Все, происходящее далее, превращает обычный боевик с довольно таки изъезженным сюжетом в экзистенциальное зрелище.

Когда я слышу «Баба-яга», то вспоминаю первым делом не советские сказки, где старушку играл гениальный Георгий Милляр, а пары по культурологии, на которых нам довелось делать анализ русских сказок. Кто бы мог подумать, что выражение «сказка — ложь, да в ней намек» — не пустые слова, а суровая реальность. Русское народное творчество очень символично. И Баба-яга — тоже символ. Это существо, принадлежащее одновременно двум мирам: живых и мертвых. А избушка на курьих ножках — своеобразный КПП между мирами. Как пограничник на посту, старушка наказывает провинившихся девочек и мальчиков (если вспоминать сказку «Гуси лебеди», то девочек) за непослушание, которое ведет к автоматическому переходу в другой мир, возврат из которого, мягко скажем, не прост. Помогают Бабе-яге вершить правосудие Гуси-лебеди, они же — Змеи Горынычи.

Джон Уик — уникальный представитель профессии. Чуть ли не единственный, кто завязал с прошлым. Однако, несмотря на это, он все равно принадлежит к миру преступников и охотников за головами. Что собственно и подтверждают теплые приветствия бывших собратьев по ремеслу, когда полный жажды отмщения Джон убивает всех посланных к нему киллеров и заявляется к коллегам с «личным» делом.

Избушкой в таком контексте вполне можно считать отель, постояльцы которого расплачиваются золотом, клянутся не шуметь, не убивать и не нести «работу» в нумера. Это потусторонний мир, скрытый от глаз простых смертных. Вход в который им заказан.

В русских сказках уйти от Бабы-яги можно, только оказав помощь представителям мира мертвых. Накормить мышку, например, что живет в избушке. Считается, что «там» испытывают два голода: гастрономический (почему Яга и пытается всех поджарить в печи) и сексуальный (это уже к вопросу, почему гуси украли мальчика, хотя не послушала родителей девочка). Кормить киллеров отцу провинившегося «вонючки» не приходит в голову. Спать с ними тем более. Он даже отказывается от сока, предложенного ему одним из потенциальных исполнителей его заказа на голову Джона, что по закону сказочного жанра — оскорбление. Помните ту часть, где Аленушке предлагают киселя?

Впрочем, незнание символизма не освобождает от ответственности. И вместо кисельных берегов и яблок на экране льются реки крови и летят осколки гранат. Можно сказать, что в итоге «Аленушку» таки поджарили и съели. Причем вместе с «Иванушкой». Потому что он решил отомстить за смерть сестры, но годы его, увы, были не те. В случае с главным антагонистом фильма — уже не те.

Вы скажете: «Что за бред?» Однако только таким образом можно объяснить абсурдность происходящего на экране добрую половину фильма. Смешение имен, национальностей, боевых техник и блистательный Киану Ривз с развивающимися на ветру полами пиджака, как бы напоминающий Нео. Герой, которому суждено воскреснуть и изменить мир. Точнее — миры. Правда, не в этом фильме.

Елена Макарова. Вечный сдвиг

- Елена Макарова. Вечный сдвиг: Повести и рассказы. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 416 с.