Отрывок из романа Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени…»

Еще на чебачинском вокзале Антон спросил у тети Тани: отчего дед все время пишет о каких-то наследственных вопросах? Почему он просто не завещает все нашей бабе?

Тетя Таня объяснила: с тех пор как деду ампутировали ногу, мать подалась. Никак не могла запомнить, что деду не нужно приносить два валенка, и всякий раз принималась искать второй. Все время говорила про отрезанную ногу, что надо ее похоронить. А в последнее время повредилась совсем — никого не узнает, ни детей, ни внуков.

— Но ее «мерси боку» всегда при ней, — с непонятным раздраженьем сказала тетка. — Сам увидишь.

Поезд сильно опоздал, и когда Антон вошел, обед уже был в разгаре. Дед лежал у себя — туда предполагался отдельный визит. Бабка сидела на своем плетеном диванчике а lá Луи Каторз, том самом, который вывезли из Вильны, когда бежали от немцев еще в ту германскую. Сидела необычайно прямо, как из всех женщин мира сидят только выпускницы институтов благородных девиц.

— Добрый день, bonjour, — ласково сказала бабка и царственным движением протянула руку с полуопущенной кистью — нечто подобное Антон видел у Гоголевой в роли королевы в «Стакане воды». — Как voyage? Пожалуйста, позаботьтесь о приборе гостю.

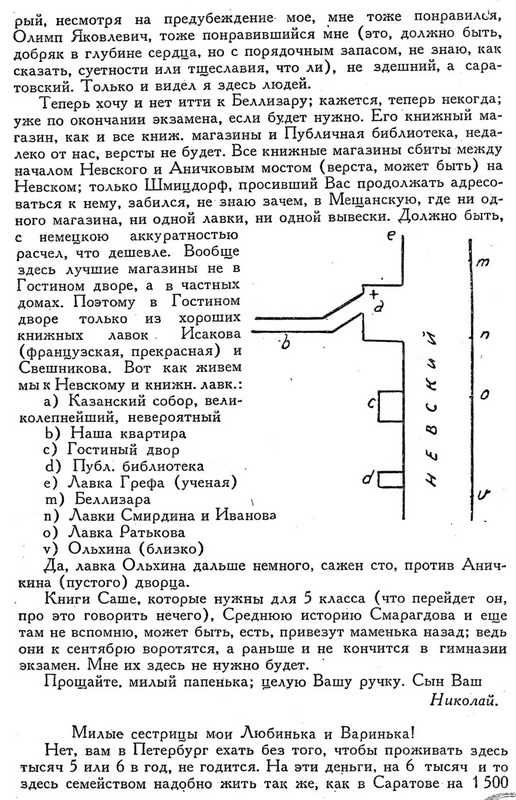

Антон сел, не сводя глаз с бабки. На столе возле нее, как и раньше, на специальных зубчатых колесиках, соединенных блестящей осью, располагался столовый прибор из девяти предметов: кроме обычных вилки и ножа, специальные — для рыбы, особый нож — для фруктов, для чего-то еще крохотный кривой ятаганчик, двузубая вилка и нечто среднее между чайной ложкой и лопаточкой, напоминающее миниатюрную совковую лопату. Владеть этими предметами Ольга Петровна пыталась приучить сначала своих детей, потом внуков, затем правнуков, однако ни с кем в том не преуспела, хотя применяла при наставленьях очень увлекательную, считалось, игру в вопросы-ответы — названье, впрочем, не совсем точное, потому что всегда и спрашивала и отвечала она сама.

— В чем сходство между дыней и рыбой? Ни ту, ни другую нельзя есть с помощью ножа. Дыню — только десертной ложкой.

— А какую рыбу можно есть с ножом? Только маринованную селедку.

— Что можно есть руками? Раков и омаров. Рябчика, куру, утку — только с использованием ножа и вилки.

Но, увы, руками мы ели не омаров, а кур, обгрызая косточки до последнего волоконца, да еще их потом и обсасывая. Сама бабка до этого не унижалась, что хорошо знал кот, норовивший получить косточку от нее — там, он помнил, остается кое-что после вилки и ножа. Пользовалась бабка всегда всеми девятью предметами. Впрочем, и обычными она действовала с непостижимым искусством — небрежными, почти незаметными движеньями намотанные на ее вилку тонкие макароны напоминали обмотку трансформаторной катушки. Кроме столовоприборных, были у нее и другие вещи специального назначения — например, трубчатые щипцы с ручками из слоновой кости для растяжки бальных перчаток; в действии их Антону увидеть не пришлось.

— Кушайте. Салфетное кольцо не пусто?

Антон освободил салфетку; он хорошо помнил, как бабка осуждала дом какого-то вице-губернатора, где горничная была грязнуля, ножи и вилки — мельхиоровые, а салфетки — без колец, и ставили их на стол колпаками, как в ресторане. Впрочем, и гости были не лучше — затыкали салфетки за воротник. Вице-губернатор был из выскочек, из тех, что появились после самой первой революции, вообще мерзавец, без молитвы мимо не пройдешь. Вот виленский губернатор, Николай Алексеевич Любимов, был достойный человек, хорошего рода. Только сын у него получился неудачный, была какая-то неприятная история с гранатовым браслетом — про это даже что-то напечатал один известный писатель.

— Отведайте настойки.

Антон выпил настойки на смородиновом листе — из серебряной стопки со знакомой с детства надписью по кромке; если стопку повращать, можно было прочесть такой диалог: «Винушко, лейся мне в горлышко.— Хорошо, солнышко».

Обед был превосходный; бабка и ее дочери были кулинарками высокого класса. Когда, еще в Вильне, в конце девятисотых, отец бабки Петр Сигизмундович Налочь-Длусский-Склодовский проиграл в карты в дворянском собрании свое имение, семья переехала в город и впала в бедность, мать открыла «Семейные обеды». Обедам полагалось быть хорошими: пансионеры, молодые холостяки — адвокаты, педагоги, чиновники — это же всё были приличные люди! Дед, окончив Виленскую духовную семинарию, ожидал места. Приход можно было получить двумя путями: женитьбой на дочери священника или по его смерти. Первый вариант деда почему-то не устраивал, второго приходилось ожидать неопределенно долго; все это время консистория выплачивала кандидату содержание. Дед ждал уже два года, ему надоело питаться в кухмистерских («все эти трактиры, народные столовые в России всегда были скверные — даже до большевиков»); увидев в «Виленском вестнике» объявление, он пришел в тот же день. Его оставили обедать — бесплатно, разумеется, все в первый раз у прабабки обедали gratis, не может же приличный господин покупать кота в мешке! Матери помогала семнадцатилетняя Оля, только что выпущенная из института благородных девиц и успешно овладевавшая поварским искусством. И Оля, и обеды деду настолько понравились, что он обедал целый год, пока не сделал предложение. Над бабкиными консоме, деволяй, уткой на канапе, соусом а lá Субиз в Чебачинске посмеивались, отец любил ввернуть, что в «Национале» котлеты мягче («будут мягче, когда половина хлеба»), и Антон ждал, что уж в Москве… Но теперь, побывав и в других столицах, он говорил: лучше, чем у бабки, не едал нигде и никогда. Дочерей бабка тоже выучила готовить.

Под вторую перемену блюд бабка всегда начинала светскую беседу.

— Кажется, сегодня прекрасная погода. Передайте, пожалуйста, соль. Благодарствуйте, вы так добры.

Знаменитые вилочки так и мелькали в ее пальцах; не глядя, она возвращала каждую точно на свое колесико. Протянув руку, она машинально вынула из пальцев Антона кусок хлеба и положила на мелкую тарелку, до этого непонятно пустующую слева: хлеб полагалось не откусывать от целого ломтя, а отламывать маленькими кусочками.

— А почему говорят, — шепнул Антон тете Тане, — что баба наша не в себе? По-моему, как всегда.

— Подожди.

— Замечательная погода, — продолжала держать стол Ольга Петровна, — вполне пригодная для прогулки в экипаже…

В ее глазах что-то прошло, и она добавила:

— Или на моторе. Солнце уже почти осеннее, можно без вуали. Если на даче — в панамской шапочке. А ты давно из Саратова? — бабка вдруг переменила тему.

— Из Саратова? — несколько опешил Антон.

— А разве ты не живешь со своей семьей? Впрочем, теперь это модно.

Бабка спутала Антона с Николаем Леонидовичем, своим старшим сыном, который жил в Саратове и тоже должен был приехать. Был он девятьсот пятого года рождения.

Но беседа вернулась к темам еды и погоды, все опять было мило и очень светски.

За чаем Антон поймал себя на том, что твердо помня — торт надо есть, держа ложечку в левой руке, он совершенно забыл, в какую сторону должна глядеть ручка чашки перед чаепитием, а в какую — в его процессе, помнил только, что бабка придавала этому большое значение.

Кто-то из обедавших, размешивая сахар, звякнул ложкой; Ольга Петровна вздрогнула, как от боли. Она с беспокойством оглядела стол:

— А где третье? По-моему, мы варили… как его? этот напиток из фрукт.

— Компот! Позавчера, — замахала руками Тамара, — позавчера его варили!

— Баба, а ты не расскажешь, — решил Антон продлить светский разговор, — про бал в Зимнем дворце?

— Да. Большой бал. Их величества… — бабка замолчала и стала промокать глаза кружевным платочком.

— Не надо, не надо, — забеспокоилась Тамара. — Она не помнит.

Но Антон помнил и сам — дословно — рассказ про Большой зимний бал во дворце, куда бабка попала как первая ученица Виленского института благородных девиц в год его окончания.

В десять часов в Николаевскую залу вошли под руку Их Величество Государь Император и Государыня Императрица Александра Федоровна. Государь был в мундире лейб-гвардии уланского Ее Величества Государыни Императрицы полка и в Андреевской ленте через плечо. Государыня — в дивном бальном золотом туалете, отделанном панделоками из топазов. У плеч Ее Величества и посреди корсажа платье украшали аграфы из крупнейших бриллиантов и жемчужин, а голову Государыни венчала диадема из того же драгоценного жемчуга и бриллиантов. Еще Ее Величество тоже имела Андреевскую ленту через плечо. Их Величества сопровождала гостившая тогда в столице испанская инфанта Евлалия. Она была в атласном дюшес платье, отделанном соболями, тоже в жемчуге и бриллиантах. Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Мария Павловна была в бледно-розовом платье, обрамленном как бы золотым шитьем, в бриллиантовых с сапфирами диадеме и ожерелье.

Обед окончился; Тамара помогла бабе встать; Ольга Петровна удивленно на нее посмотрела, но, наклонив голову, сказала:

— Спасибо, добрая бабушка, что вы мне помогаете, вы так милы.

Мир для бабки был в густом тумане, все сместилось и ушло — память, мысль, чувства. Незатронутым осталось одно: ее дворянское воспитание.

Своим дворянством бабка не кичилась, это было в сороковые годы естественно, но его и не скрывала (что в те же сороковые было естественно гораздо менее), при случае спокойно подчеркивая социальную дистанцию — например, когда слышала, что некто, поранив руку, залепил рану пыльной паутиной из угла сарая, получил заражение крови и умер.

— Что с них возьмешь? Простонародье!

Но ее жизнь от жизни этого простонародья отличалась мало или была даже тяжелее, в грязи она возилась больше, потому что не просто стирала белье на одиннадцать человек, а находила в себе силы его еще отбеливать и крахмалить; после этого оно целый день висело в палисаднике, полощась на ветру или колом застывая на морозе; скатерти, полотенца, простыни, наволочки пахли ветром и яблоневым цветом или снегом и морозным солнцем; белья такой живой свежести Антон не видел потом ни в профессорских домах в Америке, ни в пятизвездном отеле Баден-Бадена. Полы она мыла не раз в неделю, а через день; в своей комнате не давала красить, Тамара скребла их ножом; не существовало большего наслажденья, чем пройтись летом босиком по только что выскобленному высохшему полу, особенно по тем местам, где лежали желтые теплые солнечные пятна. Одеяла она вытряхивала ежедневно во дворе, это надо было делать вдвоем, и бабка безжалостно отрывала всякого, кто случался дома, от его занятий; между пушечными хлопками одеяла она говорила:

— Вчера! Вытряхивали! А видишь, сколько! Пыли! Теперь представь себе, что делается в городских одеялах, которые не вытряхивают годами!

Постели застилала сама — все остальные делали это неэстетично; мать из педагогических соображений заставляла Антона убирать свою постель, но бабка такое не поважала: это все толстовство, мальчик из хорошей семьи не должен этим заниматься (Антон так и не выучился, за что потом много претерпел в пионерлагерях, на турбазах и в семейной жизни). К внучкам бабка была не так снисходительна. Мальчик еще может позволить себе небрежность в уходе за руками. Но девушка! Мытье несколько раз в день. И с разбавленным о’де колёном!

— А почему это касается только девушек?

Бабка удивленно поворачивала голову — вбок и вверх:

— Потому, что ей могут поцеловать руку.

С внучками бабка иногда беседовала специально на темы светского этикета, применяя знакомую вопросно-ответную систему.

— Может ли девушка приехать с родителями на званый обед? Только тогда, если у хозяйки или выполняющей эту роль сестры или другой родственницы амфитриона есть дочери.

— Может ли девушка снимать перчатку? Может и должна, с правой руки, в церкви. С левой — никогда, она будет смешна!

— Имела ли девушка свою визитную карточку? Не имела. Она приписывала свое имя на карточке матери. Ну, молодой человек, понятно, обладал карточкой с раннего возраста.

С карточками вообще было сложно: не застав хозяев дома, оставляли карточку сильно загнутую с левой стороны кверху, при визите по случаю смерти или сороковин оставленную карточку полагалось загибать с правого бока вниз.

— Перед войной этот сгиб стали надрывать, — бабка возмущенно подымала голову и брови. — Но это уже дэкадэнтство.

— Баба, — спрашивал Антон студентом, — а почему во всей русской литературе ничего про это нет? Про это загибание справа, слева, вниз…

— А ты б хотел, чтобы вам это объяснял ваш босяк? — вмешивался дед, не упускавший случая вставить перо пролетарскому писателю.

Свои возраженья, где в виде примеров должны были фигурировать граф Толстой и Пушкин с его шестисотлетним дворянством, Антон проглатывал, но пытался иногда оспаривать нужность столь разветвленного этикета. Дед это решительно отметал, подчеркивая целесообразность этикетных правил.

— Мужчина дает даме правую руку. Вследствие этого она находится на удобнейшей стороне тротуара, не подвергаясь толчкам. На лестнице таким же образом дама тоже оказывается на предпочтительной стороне — у перил.

Бабка подхватывала тему и рассказывала, как надо ставить стекло и хрусталь на званых обедах: справа от прибора — стакан для красного вина, стакан для воды, бокал для шампанского, рюмку для мадеры, причем стаканы должны стоять рядом, бокал впереди и сбоку, а рюмка — с другого бока стаканов. Это каким-то сложным образом соотносилось с порядком подачи вин: после супа — мадера, за первым блюдом — бургонское и бордо, между холодными entrées и жарким — шато-икем и так далее. У того же виленского вице-губернатора к устрицам подавали шабли. Страшная ошибка! Устрицы запивают только шампанским, в меру охлажденным. В меру! Сейчас почему-то думают, что оно должно быть ледяным. Это вторая страшная ошибка!

Иногда Антон спрашивал про мужской этикет и тоже узнавал много полезного: мужчина, входящий в конку, в вагон — то есть в такое место, где все в шляпах, должен приподнять свою шляпу или дотронуться до нее.

Молодой человек, явившийся с визитом, оставляет в передней кашне, пальто, зонт и входит со шляпой в руке. Если окажется, что он должен иметь руки свободными, он ставит свою шляпу на стул или на пол, но никогда на стол.

Застряли в голове и другие бабкины высказыванья — видимо, из-за некоторой их неожиданности.

— Как всякий князь, он знал токарное дело.

— Как все настоящие аристократы, он любил простую пищу: щи, гречневую кашу…

В войну и после невиданными колерами на коленях, локтях, задах запестрели заплаты, к ним привыкли, на них не обращали вниманья. Замечала их, кажется, одна бабка; сама она дыры штуковала так, что заштукованное место можно было разглядеть только на свет; увидев особенно яркую или грубую заплату, говорила:

— Валансьен посконью штопают! Простонародье!

Но с этим простонародьем она общалась всего больше — главным образом из-за гаданья на картах. Гадала бабка почти каждый вечер. Два сына на войне, дочь в ссылке, зять расстрелян, другой — на фронте, племянница с дочерью под оккупацией, брат мужа в лагере — было о чем спросить у карт. Приходили погадать соседки, приводили своих соседок, не было ни одной, у которой все было благополучно, — или только такие и приходили?

Куда пойдешь, что найдешь, чем сердце успокоишь… Казенный дом, дорога, дорога, дорога…

На базаре бабка познакомилась с семьей Попенок, которые подзадержались и на ночь глядя не могли ехать за сорок километров в свою Успено-Юрьевку. Разумеется, пригласила их переночевать; Попенки стали останавливаться у Саввиных всегда, когда приезжали на базар. Бабка оправдывалась тем, что они дешево продают ей гусей — по пятьдесят рублей. Правда, тетя Лариса смеясь рассказывала, что как-то случайно увидела, что таких же гусей на базаре они продавали по 45 рублей. Их лошадь, конечно, всю ночь хрупала саввинское сено, съедая пятидневную коровью норму, но об этом тоже говорили со смехом. Недели три в доме жила дочь Попенок: у бабы был рефлектор с синей лампочкой, а у девицы — какая-то опухоль; каждый вечер она этим рефлектором грела свою пышную белую грудь, которая под светом лампы делалась голубой; Антон, не отрываясь, глядел на эту грудь весь сеанс; девица почему-то не прогоняла его и только время от времени на него странно поглядывала.

Месяца три на бабкином сундуке жила старуха Самсонова, вдова расстрелянного омского генерал-губернатора (Антон забыл только — царского или колчаковского), говорившая, что у нее рак и что она умрет вот-вот, и просившая только немного подождать, но все почему-то не умирала. Антон знал, почему. В том самом сундуке он давно заприметил коробочку с пилюлями «Пинкъ»; на коробочке было написано, что они восстанавливают расслабленные силы и безвредны для самых нежных лиц. Так как никто в доме больше не болел, Антон пересыпал пилюли в бумажный фунтик и отдал старухе. Бабка потом пристроила старуху в дом престарелых в Павлодар, где та умерла в возрасте ста двух лет и где ее еще застала Тамара, попавшая в этот дом после смерти деда и бабы через два десятилетия.

Из людей света, как их называла бабка, знакомых у нее было двое: англичанка Кошелева-Вильсон и племянник графа Стенбок-Фермора.

Вильсон была единственная, кто вместе с бабкой пользовался всеми предметами ее столового прибора; перед ее визитом бабка отказывалась от своего яйца, чтобы сделать ей яичницу стрелягу-верещагу: тонкие ломтики сала зажаривались до каменной твердости, трещали и стреляли, у англичанки называлось: омлет с беконом. Была она немолода, но всегда ярко нарумянена, за что местные дамы ее осуждали. Она была замужем за англичанином, но когда ее двадцатилетний сын утонул в Темзе, не захотела видеть Лондон ни одного дня! И вернулась в Москву. Год шел мало подходящий, тридцать седьмой, и она вскоре оказалась сначала в Карлаге, а потом в Чебачинске; жила она частными уроками.

Антон очень любил слушать их разговоры.

— Всем было известно, — начинала англичанка, — что великий князь Владимир Павлович состоял на содержании у известной парижской портнихи мадам Шанель — ее мастерская, не помните? на улице Камбой.

— И говорит, — возмущалась кем-то бабка, — у меня кулон от Фраже. Она, видимо, хотела сказать: от Фаберже. Впрочем, для этих людей все едино — что Фраже, что Фаберже.

Вспоминая, Антон будет поражаться той горячности, с которой бабка рассказывала о таких случаях, — гораздо большей, чем когда она говорила о масштабных ужасах эпохи. Когда она сталкивалась с подобной возмутительной мелочью, ее покидала вся ее воспитанность. Как-то в библиотеке, куда бабка по утрам носила внучке Ире банку молока, бабка, ожидая, пока та отпустит читателя, услыхала, как он сказал: «Ви́ктор Гю́го». Бабка встала, выпрямилась и, гневно бросив: «Викто́р Гюго́!», повернулась и вышла, не попрощавшись. «И еще грохнула дверью», — рассказывала удивленная Ира.

Поскольку было ясно, что рано или поздно все должны попасть в лагерь или ссылку, очень живо обсуждался вопрос, кто лучше это переносит. Племянник графа Стенбок-Фермора, оттрубивший десять лет лагеря строгого режима на Балхаше, считал: белая кость. Казалось бы, простонародью (он был второй человек, употреблявший это слово) тяжелый труд привычней — ан нет. Месяц-другой на общих — и уже доходяга. А наш брат держится. Сразу можно узнать — из кадетов или флотский, да даже из правоведов. Видно это было, по словам Стенбока, исключительно по осанке. По его теории выходило еще, что эти люди и страдали меньше: богатая внутренняя жизнь, было над чем поразмышлять, что вспомнить. А мужик, рабочий? Кроме своей деревни или цеха и не видал ничего. Да даже и партиец-начальник: только-только хлебнул нормальной обеспеченной жизни — а его уже за зебры…

— Мужики вообще слабосильны, — вступала в разговор бабка. — Плохое питание, грязь, пьянство. Мой отец — потомственный дворянин, а был сильнее любого мужика, хоть физически работал только летом, в имении, да и лишь до того случая (случаем назывался роковой день, когда отец проиграл имение).

— Дед, а ты тоже из дворян? — спрашивал Антон.

— Из колокольных он дворян, — усмехалась бабка. — Из попов.

— Но зато отец деда был знаком с Игнатием Лукасевичем! — брякнул Антон. — Великим!

Все развеселились. Лукасевича, изобретателя керосиновой лампы, действительно в

— Вот так! — смеялся отец. — Это вам не родство с Мари Склодовской-Кюри!

Мари Кюри, урожденная Склодовская, была троюродной сестрою бабки (в девичестве Налочь-Длусской-Склодовской); бабка бывала в доме ее родителей и даже жила там на вакациях в одной комнате с Мари. Позже Антон пытался выспросить у бабки что-нибудь про открывательницу радия. Но бабка говорила только:

— Мари была странная девушка! Вышла замуж за этого старика Кюри!..

Англичанка рассказывала, какими сильными были английские джентльмены. В конторе какой-то шахты в Южной Африке всем предлагали поднять двумя пальцами небольшой золотой слиток. Поднявший получал его в подарок. Фокус был в том, что маленький на вид слиток весил двадцать фунтов. Рабочие-кайловщики, сильные негры, пробовали — не выходило. Поднял, конечно, англичанин, боксер, настоящий джентльмен. Правда, не удержал, уронил и золота не получил. Но другие не смогли и этого.

— Дед бы поднял, — выпалил Антон. — Дед, почему ты не съездишь в Южную Африку?

Предложение всех надолго развеселило.

— Помещики были самые сильные? — интересовался Антон.

Бабка на секунду задумывалась.

— Пожалуй, попы. Посмотри на своего деда. А его братья! Да они что. Ты б видел своего прадеда, отца Льва! Богатырь! («Богатыри — не вы!» — подумал Антон). Дед привез меня в Мураванку, их именье, в сенокос. Отец Лев — на верху стога. Видел, как вершат стога? Один вверху, а снизу подают трое-четверо. Не успел, устал — завалят, навильники у всех приличные. Но отца Льва было не завалить — хоть полдюжины под стог ставь. Еще и покрикивает: давай-давай!

После таких разговоров перед сном подходило бормотать стихи:

Села барыня в рондо

И надела ротондо.