«Осовременивать» классические произведения, то есть переносить их действие в наши дни — хоть Шекспира, хоть Чехова, хоть Достоевского — это для театральных постановщиков все равно, что спорт какой-то. У кого, мол, лучше получится. Подобных экспериментов (как минимум, с переодеванием актеров в современные костюмы) не счеть. Вполне понятно, что такие попытки довольно редко бывают удачными. Ведь если не художественная необходимость, то хотя бы здравый смысл должны помогать авторам, решившим переселить, к примеру, короля Лира в двадцатый век. Помогают, однако, не всегда.

Новая камерная постановка по мотивам «Белых ночей» Достоевского — приятное исключение. Может, и случайное. От повести Достоевского здесь осталась только фабула и действующие лица, остальное — плод молодой фантазии авторов спектакля. Живое воображение и камерность оказались в данном случае хорошими союзниками: зрители могут наблюдать живую и современную историю, которой при всем желании не спрятаться в глубинах сцены или за декорациями.

Собралось несколько молодых людей: драматург (Юлия Раввина), режиссер (Ксения Раввина, сестра Юлии), три артиста: Ася Ширшина, Илья Шорохов, Александр Поламишев. Спрятались за палочкой-выручалочкой — «по мотивам». Точнее сказать, отошли на уважительную дистанцию. Ведь где мы и наше время, а где — Настенька и Мечтатель, сочиненные Достоевским. Без четкой привязки к оригинальному произведению спектакль становится вполне самостоятельной сентиментальной историей, пусть и отдаленно что-то напоминающей.

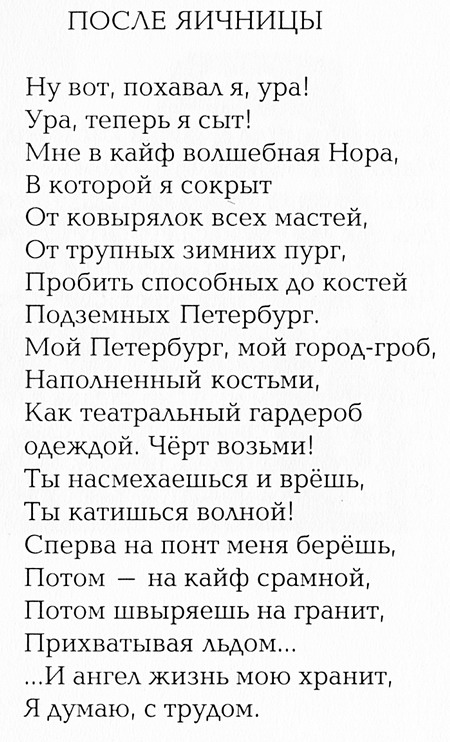

Здесь тоже есть Мечтатель — этакий романтик-бродяга, который скрытен, раним и не прочь почитать стихи. Кстати, кроме стихов Пастернака, Северянина и прочих в спектакле звучат стихи и исполнителя роли Ильи Шорохова — во-первых, поэта и, во-вторых, актера. Здесь есть Настя —начинающая актриса, темпераментная барышня, которая рассталась с возлюбленным Андреем ровно на один год, чтобы проверить крепость чувств и встретиться вновь. И теперь, спустя год, она приходит на оговоренное место встречи. Но возлюбленного всё нет. Возлюбленный — преуспевающий «сериальный» актер. Он, как и положено, появится только в конце и мельком.

Вместо того каждую белую ночь встречаются Настя и Мечтатель — болтают о том, о сем, ругаются-мирятся, рассказывают истории (наивные и узнаваемые) и, конечно же, незаметно влюбляются друг в друга. Когда приходит черед появиться Андрею, то выясняется, что и без него было неплохо. Тут опустим кое-какие логические несостыковки в сюжете и поведении героев. Главное — Настя и Мечтатель обретают друг друга и за кулисами непременно поженятся.

Вот, собственно, и вся история, которая настолько прозрачная и легкая, что на нее можно прицепить какие-угодно определения. Инсценировку можно назвать, например, студийным и хорошим учебным спектаклем. Можно — этаким прощанием с юностью, с тем самым Театральным институтом, с ночными прогулками до самого рассвета и тому подобными вещами. Поэтому и в героях, кажется, есть очень много от самих артистов.

Можно также обозначить спектакль как попытку молодых актеров и постановщика сделать что-то свое, самостоятельное, для души. Скорее всего, в каждом предположении есть доля правды.

Официально же «Белые ночи» считается первой постановкой на новой сцене Санк-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Новая площадка — бывший кабинет директора Императорских театров В. А. Теляковского, который раньше был на ремонте.

На первых показах спектакля в зале был аншлаг; зрители (среди которых было много родственников и друзей) несли цветы. С особым вниманием следили за любовной интригой спектакля дети и пожилые дамы. Многие хохотали. Короче, нормальная живая реакция зала, что в наше время в театре — долгожданный, но нечастый гость. Как будут принимать спектакль обычные зрители, пресыщенные и ленивые, сказать сложно. Все ж-таки нет здесь ни спецэффектов, ни «звезд», ни ярких декораций, ни психологических заумей… Ну и что, что по мотивам Достоевского?… Обычная, искренняя история.

Фото Катерины Кравцовой

«Сумерки „Сайгона“» я и мое поколение можем читать как учебник истории, вернее те его главы, которые посвящены жизни простых людей. Что надо делать сегодня, чтобы тебя причислили к контркультуре? Разорвать одежду, сменить половые признаки, петь песни, где 60% текстов чистый мат, — и вот ты уже контркультурист. Интересно читать о времени, когда для того, чтобы выделиться, приходилось идти в Публичную библиотеку, когда ценитель кофе уже являлся в чем-то оппозиционером. В старших классах мы читали «1984» Оруэлла, не по литературе, а по обществознанию. Помнится, роман меня сильно поразил. Естественно, место действия ассоциировалось с СССР. Сложно было представить, что очаг инакомыслия может существовать прямо в центре такой страны. А ведь существовал!

«Сумерки „Сайгона“» я и мое поколение можем читать как учебник истории, вернее те его главы, которые посвящены жизни простых людей. Что надо делать сегодня, чтобы тебя причислили к контркультуре? Разорвать одежду, сменить половые признаки, петь песни, где 60% текстов чистый мат, — и вот ты уже контркультурист. Интересно читать о времени, когда для того, чтобы выделиться, приходилось идти в Публичную библиотеку, когда ценитель кофе уже являлся в чем-то оппозиционером. В старших классах мы читали «1984» Оруэлла, не по литературе, а по обществознанию. Помнится, роман меня сильно поразил. Естественно, место действия ассоциировалось с СССР. Сложно было представить, что очаг инакомыслия может существовать прямо в центре такой страны. А ведь существовал! Книга достаточно точно передает атмосферу тогдашнего города, наверно, потому что в ней представлены воспоминания многих людей, воспоминания с разных точек зрения. Мы как будто одно и то же место за разных людей, слушаем один и тот же стих в разных углах кафе, смотрим на одну и ту же картину с разной высоты. Для меня лично это является как плюсом, так и минусом, потому что иногда эти повторы интересны, а иногда — нет. Книга большая, и вряд ли ее можно полностью осилить за один раз, скорее читать ее надо как журнал: когда сначала читаешь статьи с тем, что ты знаешь, потом с тем, что слышал, а потом прочитываешь весь журнал от корки до корки (я имею в виду хороший журнал).

Книга достаточно точно передает атмосферу тогдашнего города, наверно, потому что в ней представлены воспоминания многих людей, воспоминания с разных точек зрения. Мы как будто одно и то же место за разных людей, слушаем один и тот же стих в разных углах кафе, смотрим на одну и ту же картину с разной высоты. Для меня лично это является как плюсом, так и минусом, потому что иногда эти повторы интересны, а иногда — нет. Книга большая, и вряд ли ее можно полностью осилить за один раз, скорее читать ее надо как журнал: когда сначала читаешь статьи с тем, что ты знаешь, потом с тем, что слышал, а потом прочитываешь весь журнал от корки до корки (я имею в виду хороший журнал).