- Захар Прилепин. Обитель. — М.: АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2014. — 746 с.

ОТ АВТОРА

Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер: взгальный. До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало — свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал вослед корове вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и её хозяевам.

«Бешеный чёрт!» — говорила про него бабушка. Она произносила это как «бешаный чорт!». Непривычное для слуха «а» в первом слове и гулкое «о» во втором завораживали.

«А» было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздёрнутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении таращился, — причём второй глаз был сощурен. Что до «чорта» — то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово: «Ааа… чорт! Ааа… чорт! Чорт! Чорт!» Можно было предположить, что прадед видит чёрта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или, с кашлем, выплёвывает каждый раз по одному чёрту, забравшемуся внутрь.

По слогам, вослед за бабушкой, повторяя «бе-ша-ный чорт!» — я вслушивался в свой шёпот: в знакомых словах вдруг образовались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой: юный, дурной и бешеный.

Бабушка вспоминала: когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно колотил «маманю» — её свекровь, мою прабабку. Причём свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах — но боялась и слушалась его беспрекословно.

Чтоб ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтоб она подошла, хватал её за волосы и бил с размаху маленьким жестоким кулаком в ухо.Звали его Захар Петрович.

«Чей это парень?» — «А Захара Петрова».

Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся ещё седая — хотя редкие волосы на голове прадеда были белым-белы, невесомы, пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налипал птичий пух — его было сразу и не различить.

Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей — ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по-доброму шутили о нём — то лишь в его отсутствие.

Ростом он был невысок, в четырнадцать я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров ссутулился, сильно хромал и понемногу врастал в землю — ему было то ли восемьдесят восемь, то ли восемьдесят девять: в паспорте был записан один год, родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли, напротив, позже — со временем и сам запамятовал.

Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за шестьдесят, — но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл — по деревенским меркам всё это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным кудрявым пахучим тулупом.

Мы наезжали в родовой дом погостить — и лет, кажется, в шесть мне тоже несколько раз выпадало это счастье: ядрёный, шерстяной, дремучий тулуп — я помню его дух и поныне.

Сам тулуп был как древнее предание — искренне верилось: его носили и не могли износить семь поколений — весь наш род грелся и согревался в этой шерсти; им же укрывали только что, в зиму, рождённых телятей и поросяток, переносимых в избу, чтоб не перемёрзли в сарае; в огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышиное семейство, и, если долго копошиться в тулупьих залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докурил век назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахариный обкусок, потерянный моим отцом, который он в своё голодное послевоенное детство разыскивал три дня и не нашёл.

А я нашёл и съел вперемешку с махоркой.

Когда прадед умер, тулуп выбросили — чего бы я тут ни плёл, а был он старьё старьём и пах ужасно.

Девяностолетие Захара Петрова мы праздновали на всякий случай три года подряд.

Прадед сидел, на первый неумный взгляд преисполненный значения, а на самом деле весёлый и чуть лукавый: как я вас обманул — дожил до девяноста и заставил всех собраться.

Выпивал он, как и все наши, наравне с молодыми до самой старости и, когда за полночь — а праздник начинался в полдень — чувствовал, что хватит, медленно поднимался из-за стола и, отмахнувшись от бросившейся помочь бабки, шёл к своей лежанке, ни на кого не глядя.

Пока прадед выходил, все оставшиеся за столом молчали и не шевелились.

«Как генералиссимус идёт…» — сказал, помню, мой крёстный отец и родной дядька, убитый на следующий год в дурацкой драке.

То, что прадед три года сидел в лагере на Соловках, я узнал ещё ребёнком. Для меня это было почти то же самое, как если бы он ходил за зипунами в Персию при Алексее Тишайшем или добирался с бритым Святославом до Тмутаракани.Об этом особенно не распространялись, но, с другой стороны, прадед нет-нет да и вспоминал то про Эйхманиса, то про взводного Крапина, то про поэта Афанасьева.

Долгое время я думал, что Мстислав Бурцев и Кучерава — однополчане прадеда, и только потом догадался, что это всё лагерники.

Когда мне в руки попали соловецкие фотографии, удивительным образом я сразу узнал и Эйхманиса, и Бурцева, и Афанасьева.

Они воспринимались мной почти как близкая, хоть и нехорошая порой, родня.

Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории — она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов.

Эйхманиса он всегда называл «Фёдор Иванович», было слышно, что к нему прадед относится с чувством трудного уважения. Я иногда пытаюсь представить, как убили этого красивого и неглупого человека — основателя концлагерей в Советской России.

Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно ко взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил, каждый раз словно заканчивая какую-то историю, о которой шла речь чуть раньше — к примеру, год назад, или десять лет, или сорок.

Помню, мать, немного бахвалясь перед стариками, проверяла, как там дела с французским у моей старшей сестры, а прадед вдруг напомнил отцу — который, похоже, слышал эту историю, — как случайно получил наряд по ягоды, а в лесу неожиданно встретил Фёдора Ивановича и тот заговорил по-французски с одним из заключённых.

Прадед быстро, в двух-трёх фразах, хриплым и обширным своим голосом набрасывал какую-то картинку из прошлого — и она получалась очень внятной и зримой. Причём вид прадеда, его морщины, его борода, пух на его голове, его смешок — напоминавший звук, когда железной ложкой шкрябают по сковороде, — всё это играло не меньшее, а большее значение, чем сама речь.

Ещё были истории про баланы в октябрьской ледяной воде, про огромные и смешные соловецкие веники, про перебитых чаек и собаку по кличке Блэк.

Своего чёрного беспородного щенка я тоже назвал Блэк.

Щенок, играясь, задушил одного летнего цыплака, потом другого и перья раскидал на крыльце, следом третьего… в общем, однажды прадед схватил щенка, вприпрыжку гонявшего по двору последнего курёнка, за хвост и с размаху ударил об угол каменного нашего дома. В первый удар щенок ужасно взвизгнул, а после второго — смолк.

Руки прадеда до девяноста лет обладали если не силой, то цепкостью. Лубяная соловецкая закалка тащила его здоровье через весь век. Лица прадеда я не помню, только разве что бороду и в ней рот наискосок, жующий что-то, — зато руки, едва закрою глаза, сразу вижу: с кривыми иссиня-чёрными пальцами, в курчавом грязном волосе. Прадеда и посадили за то, что он зверски избил уполномоченного. Потом его ещё раз чудом не посадили, когда он собственноручно перебил домашнюю скотину, которую собирались обобществлять.

Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с седыми латунными ногтями пальцы прадеда.

Штаны прадед называл шкерами, бритву — мойкой, карты — святцами, про меня, когда я ленился и полёживал с книжкой, сказал как-то: «…О, лежит ненаряженный…» — но без злобы, в шутку, даже как бы одобряя.

Так, как он, больше никто не разговаривал ни в семье, ни во всей деревне.

Какие-то истории прадеда дед передавал по-своему, отец мой — в новом пересказе, крёстный — на третий лад. Бабушка же всегда говорила про лагерную жизнь прадеда с жалостливой и бабьей точки зрения, иногда будто бы вступающей в противоречие с мужским взглядом.

Однако ж общая картина понемногу начала складываться.

Про Галю и Артёма рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать, — тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства. Отец к слову и вкратце набросал этот сюжет, необычайно меня поразивший уже тогда.

Бабушка тоже знала эту историю.

Я всё никак не могу представить, как и когда прадед поведал это всё отцу — он вообще был немногословен; но вот рассказал всё-таки.

Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, согласно обнаруженным в архивах отчётам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд — в то время как они были растянуты на год, а то и на три.

С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.

Истина — то, что помнится.

Прадед умер, когда я был на Кавказе — свободный, весёлый, камуфлированный.

Следом понемногу ушла в землю почти вся наша огромная семья, только внуки и правнуки остались — одни, без взрослых.

Приходится делать вид, что взрослые теперь мы, хотя я никаких разительных отличий между собой четырнадцатилетним и нынешним так и не обнаружил.

Разве что у меня вырос сын четырнадцати лет.

Так случилось, что, пока все мои старики умирали, я всё время находился где-то далеко — и ни разу не попадал на похороны.

Иногда я думаю, что мои родные живы — иначе куда они все подевались?

Несколько раз мне снилось, как я возвращаюсь в свою деревню и пытаюсь разыскать тулуп прадеда, лажу, сдирая руки, по каким-то кустам, тревожно и бессмысленно брожу вдоль берега реки, у холодной и грязной воды, потом оказываюсь в сарае: старые грабли, старые косы, ржавое железо — всё это случайно валится на меня, мне больно; дальше почему-то я забираюсь на сеновал, копаюсь там, задыхаясь от пыли, и кашляю: «Чорт! Чорт! Чорт!»

Ничего не нахожу.

Дина Рубина. Русская канарейка. Голос

- Дина Рубина. Русская канарейка. Книга вторая: Голос. – М.: Эксмо, 2014. – 512 с.

Книга вторая

Охотник

Он взбежал по ступеням, толкнул ресторанную

дверь, вошел и замешкался на пороге, давая глазам привыкнуть.Снаружи все выжигал ослепительный полдень;

здесь, внутри, высокий стеклянный купол просеивал

мягкий свет в центр зала, на маленькую эстраду, где

сливочно бликовал кабинетный рояль: белый лебедь

над стаей льняных скатертей.И сразу в глубине зала призывным ковшом поднялась широкая ладонь, на миг отразилась в зеркале и

опустилась, скользнув по темени, будто проверяя, на

месте ли бугристая плешь.Кто из обаятельных экранных злодеев так же гладил себя по лысине, еще и прихлопывая, чтоб не улетела? А, да: русский актер — гестаповец в культовом

сериале советских времен.Молодой человек пробирался к столику, пряча ухмылку при виде знакомого жеста. Добравшись, обстоятельно расцеловал в обе щеки привставшего навстречу пожилого господина, с которым назначил здесь

встречу. Не виделись года полтора, но Калдман тот же:

голова на мощные плечи посажена с «устремлением на противника», в вечной готовности к схватке. Так бык

вылетает на арену, тараня воздух лбом.И легендарная плешь на месте, думал молодой человек, с усмешкой подмечая, как по-хозяйски основательно опускается на диван грузный человек в тесноватом для него и слишком светлом, в водевильную

полосочку, костюме. На месте твоя плешь, не заросла

сорняком, нежно аукается с янтарным светом лампы…

Что ж, будем аукаться в рифму.Собственный купол молодой человек полировал до

отлива китайского шелка, не столько по давним обстоятельствам биографии, сколько по сценической необходимости: поневоле башку-то обнулишь — отдирать

парик от висков после каждого спектакля!Их укромный закуток, отделенный от зала мраморной колонной, просил толики электричества даже

сейчас, когда снаружи все залито полуденным солнцем. Ресторан считался изысканным: неожиданное

сочетание кремовых стен с колоннами редкого гранатового мрамора. Приглушенный свет ламп в стиле

Тиффани облагораживал слишком помпезную обстановку: позолоту на белых изголовьях и подлокотниках

диванов и кресел, пурпурно-золотое мерцание занавесей из венецианской ткани.— Ты уже заказал что-нибудь? — спросил молодой

человек, присаживаясь так, будто в следующую минуту

мог вскочить и умчаться: пружинистая легкость жокея

в весе пера, увертливость матадора.Пожилой господин не приходился ему ни отцом,

ни дядей, ни еще каким-либо родственником, и странное для столь явной разницы в возрасте «ты» объяснялось лишь привычкой, лишь отсутствием в их общем

языке местоимения «вы».Впрочем, они сразу перешли на английский.

— По-моему, у них серьезная нехватка персонала, —

заметил Калдман. — Я минут пять уже пытаюсь поймать хотя бы одного австрийского таракана.Его молодой друг расхохотался: снующие по залу

официанты в бордовых жилетах и длинных фартуках

от бедер до щиколоток и впрямь чем-то напоминали

прыскающих в разные стороны тараканов. Но больше

всего его рассмешил серьезный и даже озабоченный

тон, каким это было сказано.«Насколько же он меняется за границей!» — думал

молодой человек. Полюбуйтесь на это воплощение

респектабельности, на добродушное лицо с мясистым

носом в сизых прожилках, на осторожные движения

давнего сердечника, на бархатные «европейские» нотки в обычно отрывистом голосе. А этот мечтательный

взлет клочковатой брови, когда он намерен изобразить

удивление, восторг или «поведать нечто задушевное».

А эта гранитная лысина в трогательном ореоле пушка

цвета старого хозяйственного мыла. И наконец, щегольской шелковый платочек на шее — непременная

дань Вене, его Вене, в которой он имел неосторожность

появиться на свет в столь неудобном 1938 году.Да, за границей он становится совсем иным: этакий чиновник среднего звена какого-нибудь уютного

министерства (культуры или туризма) на семейном отдыхе в Европе.Разве что левый пристальный глаз пребывает в вечной слежке за шустрым, слегка убегающим правым.

На деле должность Натана Калдмана была не столь

уютной: он возглавлял одно из ключевых направлений

в государственном комитете по борьбе с террором —

структуре закулисной, малоизвестной и общественности и журналистам (как ни трудно вообразить это в

наш век принародно полоскаемого белья), — в структуре, координирующей деятельность всех разведывательных служб Израиля.«Работенка утомительная, — говаривал Калдман в

кругу семьи. — Чем я занят? Меняю загаженные подгузники. И хлопотно, и воняет, ибо все подгузники загажены, и все задницы просят порки, и никакого понимания со стороны этих законодательных болванов…»Впрочем, напрямую он подчинялся одному лишь

премьер-министру. Уже лет десять жаловался на сердце и поговаривал о своей мечте — уйти на покой.Но знаменитый его жест — гуляющая по булыжному черепу медвежья лапа — жест, наверняка отмеченный в картотеках многих серьезных спецслужб, был

совершенно тем же, что и много лет назад (облысел он

совсем молодым, еще в эпоху легендарной охоты Моссада за верхушкой и европейскими связными «Черного

сентября»).— Что у тебя за блажь — тащить людей в это заведение? — пробурчал Калдман. — Центр города, проходной двор…

Не сговариваясь, они расположились по привычке, ставшей инстинктом: Калдман — лицом к входной

двери, его молодой друг — по левую руку, чтобы сквозь

надраенные до бесплотности стекла входных дверей

видеть, что происходит на улице за углом, — максимальный сектор обзора. Встреча подразумевалась

дружеской, никаких дел, упаси боже; что, мало у нас

приятных тем для разговора? Во всяком случае, именно так вчера прозвучала фраза Калдмана по телефону.

Подразумевалось, что в Вене они оказались в одно и

то же время совершенно случайно, как уже бывало и

раньше. Подразумевалось, что Вена — хороший город.

Спокойный хороший город, а английский язык, на котором они говорили, естественно и ненавязчиво вплетен в туристическое многоголосье.Снаружи парило, и беспорядочная, разноязыкая,

штиблетно-маечная, рюкзачно-кроссовочная толпа

на небольшой площади томилась на тихом огне.На той же площади, в тени под красно-белым полосатым тентом, за столиком недорогого бара-закусочной сидел с развернутым номером свежей «Guardian»

крупный мужчина ирландской масти, со слуховым аппаратом в рыжем ухе. То, что казалось излишком веса,

являлось наработанным каучуком узловатых мышц.

Слуховой аппарат был миниатюрным передатчиком —

так, на всякий случай.Никто бы не сказал, что он слишком часто посматривает на двери известного ресторана, куда его невозмутимый взгляд благополучно проводил сначала

Калдмана, а потом и другого, молодого. Но Реувену

Альбацу и не требовалось рыскать глазами по сторонам:

«Дуби Рувка» знаменит был тем, что видел не только

затылком, но любой, казалось бы, частью неуклюжего

с виду тела, нюх имел собачий, а опасность чуял так,

как парфюмер чует в шарфике, случайно найденном за

диваном, остатний запах духов прошлогодней любовницы.И, разумеется, никакого отношения ни к нему, ни к

тем двоим, что сидели в глубине ресторанного зала, не

имела пантомима двух бронзовых атлетов, застывших у

въезда в подземную парковку задолго до того, как двое

мужчин засели в ресторане.Бронзовые атлеты вообще проходили по другому

ведомству и на площадь являлись вот уже две недели

в рамках подготовки некой операции, которую никто,

упаси боже, не собирался доводить до логического

конца в этом чудесном городе.Ничего не торчало в их бронзовых ушах. Просто на

шее у каждого пузырилось пышное жабо, где в складках можно было спрятать не только миниатюрный

передатчик, но, если понадобится, и «глок» — так, на

всякий случай.В последние годы на улицах европейских городов

встречается множество подобных живых скульптур.— И если они такие шикарные, что имеют аж белый

рояль, то почему бы им не потратиться на кондиционер

в эпоху изменения климата? — поинтересовался Натан,

промокая салфеткой борозды морщин на лбу. — В каждой паршивой забегаловке на рынке Маханэ́ Иегуда

можно дышать.— Зато здесь тихо, — заметил его молодой друг. —

Тихо и культурно, особенно днем. А на Махан-юда от

воплей торгашей можно рехнуться. На твоем месте я

просто снял бы пиджак, — добавил он. — Если, конечно, у тебя там не две пушки под мышками.Он поймал из рук пролетавшего официанта карты

меню, одну сдал Калдману, как партитуру оркестранту, и уткнулся в свою, хотя уже знал, что закажет: форель на гриле.Если б не модная трехдневная щетина, аскетичными тенями отчеркнувшая худобу смуглого лица, его

можно было бы принять за подростка, обритого наголо перед поездкой в летний лагерь. И, судя по всему,

ему совсем не мешала эта явная легковесность — наоборот, он подчеркивал ее, двигаясь со скупой грацией

человека, немало часов уделившего когда-то изучению

приемов «крав мага́», разновидности жесткого ближнего боя, которая не оставляет противнику ни малейшего шанса.«Ты бьешь один раз, — говорил его инструктор

Сёмка Бен-Йорам. — Бьешь, чтобы убить. Никаких

„вывести из игры“, „отключить“, прочие слюни. Если

целишь в голову, то уж в висок. Если в глаз — ты его

выбиваешь».Смешное имя — Сёмка Бен-Йорам, придуманное,

конечно; бродяга, дзюдоист, обладатель десятого дана,

каких на свете считаные единицы; сидя за столом, он

поднимал ногу выше головы, и это выглядело фокусом. Кажется, ныне преподает на сценарных курсах в

Тель-Авивской театральной школе, аминь.И каждый раз надеешься, что все это осталось в

прошлом.Молодой человек отложил меню и оглядел полукруглый зал с рядом высоких арочных окон, с хороводом зеркально умноженных колонн, за каждой из которых можно исчезнуть, просто откинувшись к спинке

кресла.— Во-первых, — проговорил молодой человек с неторопливым удовольствием, — здесь бывал вождь русской революции Троцкий. Во-вторых, лет сто назад

одна из моих любимых прабабок играла тут на фортепиано вальсы Штрауса и пьесы Крейслера. Я ведь

рассказывал тебе, что у меня были одновременно две

разные — абсолютно разные — любимые прабабки?

Когда я здесь бываю, а я часто мотаюсь в Вену, меня

тянет в это австро-венгерское гнездышко, как лося на

водопой.— Вообразить прабабку за белым роялем?

— Это был не рояль… — Он задумчиво улыбнулся, продолжая изучать карту вин. — Не рояль, а такое, знаешь, раздолбанное фортепиано с бронзовыми канделябрами, мечта антиквара. И тапер — заезженная

кляча. Представь на месте этого зала внутренний дворик с галереей, вот эту стеклянную купольную крышу,

и на крахмальных скатертях — красно-желтые ромбы

от оконных витражей… И канун Первой мировой, и

прабабке — четырнадцать, и если б ты видел ее фотографию тех лет, ты бы непременно влюбился. Это был

счастливейший день ее жизни, преддверие судьбы —

она часто его вспоминала. Затем век миновал, все здесь

перестроили, витражи куда-то подевались, стены залепили зеркалами, как в восточной лавке… — Он поднял

глаза на собеседника: — Кстати, ты знаешь, для чего в

восточных лавках вешают зеркала?— Ну-ну, — бросил тот с насмешливым любопытством, стараясь не смотреть на левое запястье: в его

распоряжении сегодня времени достаточно; вполне

достаточно и для болтовни, и для дела. — Давай, просвети меня, умник.— Чтобы кенарь не чувствовал себя одиноким.

Чтобы он пел любовные песни собственному отражению.

После нас хоть потомки

В российский прокат вышел «Ной» (Noah) Даррена Аронофски — экранизация библейской притчи о Всемирном потопе, благословленная Папой Римским и запрещенная в трех исламский государствах (ОАЭ, Катаре и Бахрейне).

Попытка режиссера поразмыслить над тем, почему Бог остается Богом, лишь пока человек не может его понять, оборачивается рядом других вопросов. Отчего религия почти никогда не наделяет Бога здравым смыслом? Есть ли пределы у божественной силы и божественного же бессилия? В какой художественной манере работал Господь, когда создавал нас по своему образу и подобию? Как, наконец, ему удалось так хитро сотворить все из ничего, что мы то и дело чувствуем непрочность материала? Эффектная киноверсия ветхозаветного сюжета поначалу напоминает авангардистскую иллюстрацию к Библии для детей, но неожиданно дает зрителю возможность найти новое решение старых головоломок — и, что еще интереснее, превращается при этом в авторское послание вовсе не к Богу, а к человечеству.

Интерес кинематографистов к Библии всегда отличался равномерным и спокойным постоянством, редко зависящим от внешних, например политических, обстоятельств. Правда, удачные вариации на религиозные сюжеты неизменно демонстрировали при этом общую гражданскую и/или историческую позицию своих авторов — и именно благодаря этому сохранились в коллективной зрительской памяти. К Книге книг обращались в разные годы и голливудские мастера жанрового кино (такие как Джон Хьюстон с его «Библией» 1966 года — сборником ключевых сюжетов, разыгранных звездами первой величины, или Сесил ДеМилль с целой серией немых и звуковых картин на тему истории религии), и классики авторского кинематографа (Паоло Пазолини, экранизировавший «Евангелие от Матфея»). Самыми же знаменитыми лентами в этом (благодаря разнообразию подходов и трактовок несколько условном) жанре до сих пор оставались масштабные программные полотна Мартина Скорсезе и Мела Гибсона — «Последнее искушение Христа» (1988) и «Страсти Христовы» (2004).

Последние два года ознаменовались новым всплеском интереса к «религиозным» экранизациям. Год назад на американском кабельном канале History прошел с отличными рейтингами сериал «Библия», состоящий из десяти эпизодов по хрестоматийным притчам, а сразу вслед за ним (уже на канале Reelz) — двухсерийный телефильм о знаменитом библейском разбойнике Варавве. Тогда же стало известно, что Ридли Скотт работает над съемками «Исхода» — экранного жизнеописания Моисея (выход в прокат запланирован на декабрь нынешнего года), а Даррен Аронофски реконструирует Ноев ковчег. Все прежние попытки создать свою версию Всемирного потопа не увенчались даже намеком на успех, хотя во всей Библии едва ли можно найти более киногеничный и в то же время дающий такое пространство для стилистических маневров и детальных трактовок материал.

Праведник Ной (Рассел Кроу) с печалью наблюдает, как бесчинствуют на опустошенной и истощенной Земле нечестивые потомки Каинова колена, возглавляемые Тубал-Каином (Рэй Уинстон). Вместе с семейством — женой Ноемой (Дженнифер Коннелли), сыновьями Симом (Дуглас Бут), Хамом (Логан Лерман), Иафетом (Лео Макхью Кэрролл) и приемной дочерью Илой (Эмма Уотсон) — он отправляется на поиски своего деда Мафусаила (Энтони Хопкинс), ведущего уединенную жизнь в пещере. Тот помогает Ною осознать смысл посланных ему свыше видений и приступить к строительству ковчега. За несколько лет, что благочестивое семейство готовится ко Всемирному потопу, дети Ноя вырастают, обнаруживают совершенно непохожие характеры и начинают по-разному смотреть на грядущий апокалипсис и его последствия. Ной же мучительно пытается понять, желает ли Бог спасти человеческий род: Сим и Ила любят друг друга, но девушка, перенесшая в детстве тяжелую рану, бесплодна; найти жен для Хама и Иафета в мире, где остались лишь грешники, и вовсе невозможно.

«В Библии многое звучит вполне современно: взять хоть историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки», — пошутил однажды американский юморист Роберт Орбен. Такого же подхода к материалу решил (совершенно при этом всерьез) придерживаться и Даррен Аронофски, для которого история последнего ветхозаветного патриарха оказалась интересна прежде всего возможностью понаблюдать за неизменной во все времена человеческой природой. Дабы не отвлекаться и не отвлекать зрителя от главного, режиссер прибегнул к намеренной визуальной условности и отказался от игр в декоративный историзм. Атрибуты повседневного людского быта здесь поистине допотопны — по ним невозможно было бы вычислить эпоху, в которую происходят события ленты, но в то же время они немедленно сигнализируют о крайней стадии цивилизационного упадка. Апокалипсис неизбежен, более того — в каком-то смысле он уже наступил и повторится еще множество раз, хоть и не в таких радикальных формах.

Подобной же — внутренней и потому не сразу очевидной — деконструкции создатели фильма подвергают и сам сюжет притчи. Сохраняя ее формальную структуру (глас Божий, строительство ковчега, сбор каждой твари по паре, голубь с ветвью оливы, неприкрытая нагота Ноя, сыновняя непочтительность Хама), сценарист Эри Хэндел наполняет каждое из этих событий, имевших в Библии чисто символическое значение, понятным современникам правдивым психологизмом. В «Ное» ни один из героев не равен некой исторической функции, его судьба не предопределена; вынужденное мессианство давит на каждого из них, как может давить только на реального человека — подвластного, несмотря даже на несомненную добродетельность, сомнениям, страстям и слабостям. Удивительнее всего, что эффект «оживления» достигается простыми и притом безупречно точными средствами: в сюжете появляются поправки, ни в коей мере не вредящие (с точки зрения любого эмоционально зрелого и не склонного к истерическому фанатизму зрителя — вне зависимости от его религиозных воззрений) чистоте первоначального замысла притчи.

«Ной» Аронофски полон вопросов, адресованных, как кажется поначалу, самому Господу Богу. Однако на деле ответить на них предстоит только человеку, поскольку, строго говоря, каждый из нас становится христианином, иудеем, мусульманином (и так далее, не исключая агностиков и атеистов) во многом на своих собственных условиях. Примечательно, что в фильме фигура (или хотя бы условный образ) Бога просто отсутствует — в отличие от человека, он как раз остается лишь символом и функцией, универсальным высшим разумом и нравственным мерилом, персонифицировать и детально описать которое всякий из нас должен сам. Потому рассказ о шести днях творения, который Ной напоминает своим детям, иллюстрируется для зрителя классическими изображениями процесса эволюции — и в этом не видится никакого противоречия: одна версия рождения мира являет собой лишь расширенный комментарий к другой. Ведь если Бог вездесущ, к нему можно прийти самыми разными путями.

Павел Крусанов. Царь головы

- Павел Крусанов. Царь головы. М.: АСТ, 2014.

Часть первая. О необычайном

СОБАКА КУСАЕТ ДОЖДЬ

Самурай без меча подобен самураю

с мечом. Только он без меча.Японское наблюдение

Палимый солнцем, скромно

украшенный бледными августовскими цветами

луг незаметно перешёл в кочковатую чавкающую

болотину (здесь говорили «болота»), поросшую дюжей — по грудь, а то и в рост человека — осокой

и каким-то мелколистым, пучками торчащим быльём с тонкими сочными стеблями. Над осокой,

кое-где уже опушённой первыми перелётными

паутинками, изредка поднимались густые шапки

лозы. Берег протоки, змеящейся, выделывавшей

колена, тут и там тёмной зеленью помечали заросли камыша (здесь говорили «троста»), подсказывая направление очередного извива. Позади

осталась получасовая дорога по одичавшему, уже

практически непроезжему просёлку через сырое

низинное чернолесье, заброшенную деревню

Струга и девственные некошеные луга. Теперь

наконец дошли — Селецкая протока была целью,

ради которой пустились в путь.— Пётр Ляксеич, пригнитесь, — тихо сказал

Пал Палыч, сам уже пригнувшийся и державший ружьё наизготовку (здесь якали, вместо

«что» говорили «кого», подрезали глагольные

окончания и чудили с падежными: «по голове дярётся», «кого говоришь?», «Мурка приде и тябе поцарапае», «пошёл к сястры», однако Пал Палыч

после армейской службы учился в техникуме на

ветеринара, поэтому чистоту местного говора во

всей полноте не сберёг).Пал Палыч вытягивал над осокой шею, осторожно ступая по тугим кочкам и пытаясь раз-

глядеть, нет ли на показавшейся за камышом

заводи, отороченной листьями кувшинок, уток.

Утки были. Они заметили не успевшего пригнуться Петра Алексеевича и, забив крылами,

с кряком поднялись в воздух. Сначала две, и тут

же из водяной прибрежной гущины — третья.

Пал Палыч медлил, давая возможность гостю

выстрелить первым, верхняя губа его слегка подрагивала, как у кота, смотрящего через оконное

стекло на воробьёв.От неожиданности Пётр Алексеевич замешкался, не собравшись толком, выстрелил в наброс раз и другой. Мимо. Пал Палыч стрелять не

стал — поздно, даже тройкой крякушу было уже

не достать.— Выцеливаете плохо, — определил он причину неудачи. — Вядёте как надо, с упряждением, а перед выстрелом ствол у вас встаёт. А ня надо так. Утка — ня ваш брат, ждать ня будет. Захоти даже, ей под мушку на месте ня растопыриться.

— Знаю, — вздохнул Пётр Алексеевич. — В теории всё знаю. Практики маловато.

— А ня бяда. Я сперва, как ружьё в руки взял,

палил, точно дитё, — и в ворону, и в сороку,

и в сокола´. Руку набивал. Тяперь и ня думаю,

как целить, глаз сам знает.Промаху Пётр Алексеевич совсем не огорчился — он ходил на охоту не за добычей, а за впечатлениями. К тому же бить уток с подхода и на

взлёте без собаки ему ещё не доводилось. Без собаки — как? Кто из воды подаст, кто отыщет

подранка? Одно дело с лодки, тихо подгребая

вдоль берега и спугивая уток из травы или с потаённых в камышах загубин. Либо осенью, когда

утки уже собрались в стаи, в зорьку на озере,

разбросав по воде чучела (здесь говорили «болваны´»), загнав лодку в камыши и там крякая, караулить птицу на пролёте. С лодки и добычу на

воде подберёшь, а тут как же?.. Об этом он утром

спросил Пал Палыча. «А ничего, — ответил тот. —

Жопу замочим, а достанем».У приметного куста лозы договорились разойтись: Пал Палыч пойдёт вдоль протоки направо, Пётр Алексеевич — налево. Прогуляются каждый в свою сторону на пару километров,

потом к этому кусту вернутся. Подтянув закреплённые на поясном ремне лямки болотников,

Пётр Алексеевич отправился в отведённые ему

угодья. Идти по болоту было трудно — подсекала

шаг кустистая осока, приходилось работать

всем корпусом и, точно цапля, задирать ноги,

стараясь не споткнуться о кочки и вместе с тем

не дать сапогу увязнуть в разверзающейся

между ними чёрной грязи. Ружьё мешало балансировать руками, ножны «ерша», подвешенные за петлю на ремень, бились о ляжку и норовили залезть в голенище болотного сапога.

Впрочем, это было уже не голенище, это было

ляжище. У самого берега осоку местами сменяла какая-то зелёно-бурая мясистая трава, напоминавшая небольшие пучки агавы, и почва

под ногами начинала колебаться — болотная

топь обращалась в трясину, готовую в любой

момент провалиться под сапогом. Эта ходуном

ходящая зыбь либо просто обрывалась в воду,

либо переходила в островки торчащего из протоки гладкого камыша.Будучи не промысловиком, а ловцом впечатлений, выбиравшимся из города на охоту три-

четыре раза в году, Пётр Алексеевич заводить

собаку не спешил — всё смотрел да примеривался. Пал Палыч же, местный Нимврод, на утку

ходил только с гостями (дело знал и шёл за добычей весело, но считал утиную охоту едва ли не

баловством, да и жена его, Нина, не любила возиться с неощипанной птицей), а лаек держал

для другого дела — на зайца, кабана, косулю, лося. Раньше у него были в заводе и норные собаки, но после того, как две из них погибли, когда

он, не расслышав подземный лай, вовремя не

успел отрыть их из барсучьего хода, Пал Палыч

норную охоту оставил. Полагал — до поры.Двух лаек (местных мешанцев), кобеля и суку,

Пал Палыч взял щенками и натаскивал на зверя

сам, третью по кличке Гарун ему привёз из Петербурга знакомый зоологический профессор.

Родители Гаруна были медалистами, но попал

щенок в случайные руки и до двух лет жил на

положении комнатной собачонки в городской

квартире у хозяев, не имевших представления

об охоте и собачьей выучке. Когда они поняли,

что не правы, решили отдать питомца тому, кто

сможет составить его охотничье счастье. Да и не

городская порода — лайка. Зоологический профессор о том узнал, пса забрал и привёз давно

подумывавшему о породистой собаке Пал Палычу — по-приятельски, в дар. И вот уже четыре

месяца Пал Палыч пытался поставить Гаруна на

охоту — по собственному выражению, «разбудить в нём ро´ду».С профессором Пал Палыча познакомил Пётр

Алексеевич, приехав как-то с ним и его сеттером

в эти места погонять серых куропаток, поэтому

теперь он чувствовал себя обязанным о судьбе Гаруна справляться. На селе охотник бестолковую

собаку задарма кормить не будет — выведет в лес

и шлёпнет, дело обычное. Гаруну, чёрному с белой

грудью красавцу, такой судьбы Пётр Алексеевич

не желал, хотя суровость местных нравов не судил. А опасаться было чего — до двух лет пёс

практически не знал, что такое поле и что такое

лес, как ходить по ним с хозяином, как брать

след, зачем дано ему верхнее чутьё и что это за

дело — гнать и облаивать зверя.Зато Гарун кусал дождь. Трусящая с небес морось его не волновала. А вот ливень дразнил не

на шутку — он с клацаньем хватал ускользающую добычу, не понимал, как удалось ей увернуться от его зубов, лаял на белые струи и не

мог успокоиться.Срезая по болоту излучины, то отходя, то приближаясь к берегу петляющей протоки, Пётр

Алексеевич перебирался от плёса к плёсу и из-за

кустов лозы и камыша осторожно высматривал

на открытой, почти неподвижной воде уток.

В ближайшем рукаве с чистой заводью никого

не было. Утирая с лица пот, отправился дальше,

но до следующего плёса дойти не успел, видимо,

услышав Петра Алексеевича издали, четыре утки слетели на таком расстоянии, что стрелять

было бесполезно. Пётр Алексеевич пригнулся

и скрылся в траве, следя за утками — не сядут

ли на воду где-нибудь поблизости. Но нет, описав дугу, утки ушли вдаль, на озеро. В той стороне, куда отправился Пал Палыч, ударил дублет.

Пётр Алексеевич обернулся и снова присел в густую осоку — поднятые выстрелами на его край

летели две утки. Он затаился, припав к ружью, —

утки метрах в пятнадцати над землёй, одна впереди, вторая чуть в стороне и сзади, шли прямо

на него. Внутри расходящимся жаром вспыхнула кровь — ловчий азарт ударил в сердце.Пётр Алексеевич один за другим спустил курки, когда цель была едва ли не над головой.

Дважды громыхнуло. Тугая волна покатилась по

лугу к лесу и отразилась от стены деревьев глухим отзвуком. Сбил только одну — первым выстрелом. Вторая, вильнув, ушла. Утка упала

практически в руки, шагах в четырёх. Быстро

перезарядив ружьё, Пётр Алексеевич подскочил

к замеченному месту — знал, если сразу не углядишь, куда ухнула птица, потом можно искать

в заросшем кочкарнике до вечера. Добивать не

пришлось — дробь попала в шею и голову, о чём

свидетельствовал выбитый кровавый глаз и кровь

на зобу. Это был крупный упитанный селезень,

он ещё не перелинял, зелёное переливчатое перо

на шее едва показалось, но уже лоснилось атласным блеском. Добрый селезень, про такого Пал

Палыч сказал бы: «Он лятит, а с него жир капает». Хотя обычно так он говорил про северных

гусей, на пролёт которых звал гостей в октябре.Приторочив добычу за шею к патронташу петлёй кожаного шнурка, повеселевший Пётр Алексеевич двинулся по болоту дальше. А тут и солнце ушло за облако, перестав наконец безбожно

припекать и взблескивать на воде, слепя высматривающий птицу глаз.Часа через полтора, ругая себя за то, что оставил в машине бутылку с водой, Пётр Алексеевич,

дважды уже провалившись одной ногой в чавкающую жижу по бедро, возвращался к кусту лозы, возле которого они с Пал Палычем разошлись

в разные стороны. Он устал и уже не следил (не

было сил) за тем, чтобы одолевать топь без лишнего шума. На его патронташе по-прежнему висела только одна утка. Трижды ему подворачивался верный случай: два раза он промазал — выбил пару перьев из хвоста и только, — а третий…

Третьим был чирок, в которого он, подкравшись

за камышами к плёсу, всадил заряд, но подранок ушёл в крепь на другом берегу протоки —

без собаки его было никак не взять, даже если

решишь замочить жопу. Пётр Алексеевич не

стал и пробовать.Солнце, то сияя на небе, то скрываясь за облака, прошло уже изрядный путь и перевалило

зенит. Лёгкий ветер, накатывавший тёплыми

волнами, колыхал осоку и ветви лозы. Лес за лугом, из которого пришли охотники, подернулся

прозрачной сизоватой дымкой. Небо выглядело

ярче блёклого луга, прибрежная маслянистая зелень и играющие на глади заводи блики тоже

выигрывали у него в цвете. Слепней на болоте

отчего-то не было; время от времени, когда набегала облачная тень, на разгорячённого Петра

Алексеевича налетал комар, но в целом, благодаря ясному дню, кровососы не свирепствовали.

Вокруг стояла белёсая полуденная тишина с приглушённым, то спадающим, то нарастающим

шорохом ветра в тальнике и паутинным шелестом трав в качестве рабочего фона. Такой эфирный прибой…

Вариации на тему жирафов и слонов

- Макс Фрай. Ветры, ангелы и люди. — М.: АСТ, 2014. — 416 с.

Самому любимому жирафу на свете

Скептически настроенным относительно творчества сэра Макса Фрая читателям не рекомендуется знакомиться с рецензией на опубликованный этой весной сборник малой прозы «Ветры, ангелы и люди». Критики они не увидят. Перейти на сторону интеллектуалов, выступающих против якобы попсовиков-затейников, в наши неспокойные дни мечтает каждый возомнивший себя специалистом. Слоны тоже, кажется, были не прочь.

Знакомство с Фраем началось с добровольно-принудительного прочтения рассказа «Две горсти гороха, одна морского песка» об удивительной дружбе двух детей, которую они, в отличие от многих не сумевших, сохранили на всю жизнь. (Быть может, именно эти двое стали еще и героями новеллы «Ничего не говори».) Лед тронулся, точнее — был растоплен трогательностью и добротой автора и персонажа.

Затем тонким намеком на то, что «умы» ошибаются, фыркая в сторону книг Фрая, последовал «Innuendo». «Во-первых, делать журнал, за который не стыдно, по нашим временам немыслимая роскошь, — говорит уставшая, засыпающая Кэт. — Все равно что к Маргарите на свидания бегать, ни единой души Мефистофелю так и не продав. А во-вторых, там же натурально заповедник гоблинов. В смысле, совершенно прекрасных придурков — таких же как я, только еще хуже. В смысле, круче. Не знаю, как до сих пор я без них жила». Понять и принять, примерив историю на себя, — даже приятно!

Особенность рыжеволосой художницы Светланы Мартынчик, скрывающейся под маской добряка Макса Фрая, заключается в том, что именно ей удивительно идет эта роль. Роль странной доброй феи с двумя хвостиками на голове из пугающей современной сказки, в которой слоны невероятно тонкокожи и ранимы, а искренние жирафы никогда-не-поздно-проницательны.

Истории сборника действительно о ветрах, которые дуют, являются предвестниками перемен и заставляют забыть о том, что человек не летает. О невидимых за плечами ангелах. Многие глупо оборачиваются посмотреть, чтобы удостовериться, что не одиноки, — а там никого. Расстраиваются, бегут, рвут волосы на голове, не понимая, что ангелы всегда рядом, просто — за спиной. И о людях, каждому из которых в рассказах Фрая дается надежда спасение.

Может, человек был прославленным пианистом и повредил руку, или так и не научился кататься на велосипеде, или не сумел принять гибель лучшего друга, а возможно, человек просто когда-то был. Если и доведет автор своего героя до полного душевного истощения (исключительно в образовательных целях!), то сам и вытащит из пропасти, избавит от тоски. Рыжеволосые помощники есть практически в каждой зарисовке: то они напрашиваются в попутчики, то переводят с земного языка на небесный и обратно.

У героев «огненной» прозы пальто — всегда одно на двоих, воспоминания — тоже, говорить — не надо (понятно без слов!), жизнь – вечная — разумеется. Они спотыкаются и падают из раза в раз, но опираясь на дружеское плечо, идут и идут, отражаясь в зеркальном небе государства Лейн.

Читать рассказы лучше пятнично-субботним вечером, с упоением проговаривая про себя каждую фразу и запивая словечки сладким чаем. Философия прозы не глубока, но трогательна; простота — святая. Иногда Фрай заигрывается, поминая то черта, то ангела через запятую. Прощаешь. Как ребенку, не знакомому с утратой и спокойно произносящему слово «смерть». До времени.

По мотивам произведений Макса Фрая можно составить энциклопедию заклинаний на все случаи жизни. Стать звездами на небе и сохранить дружбу навек, оказывается, не так-то сложно: «Две горсти гороха, одна морского песка, щепотка пыли из-под кровати, где спишь, шестеренка из часов…» — всего не раскрою.

А вот чтобы, например, жирафа избавить от бессонницы, например, слон должен шептать в темноте под негромкую музыку (наушники, без сомнения, одни на двоих!) следующие слова: «Озеро впадает в море, море впадает в небо, небо впадает в ночь, ночь впадает в ветер, а ветер дует, где хочет, кто оседлал его, будет владеть всем миром — до самого утра».

— Спишь? — обязательно включить подсветку на плеере и направить в глаза (иначе неясно).

— Еще нет!

— Озеро впадает в море, море впадает в небо… А теперь?И так далее — пока не уснет.

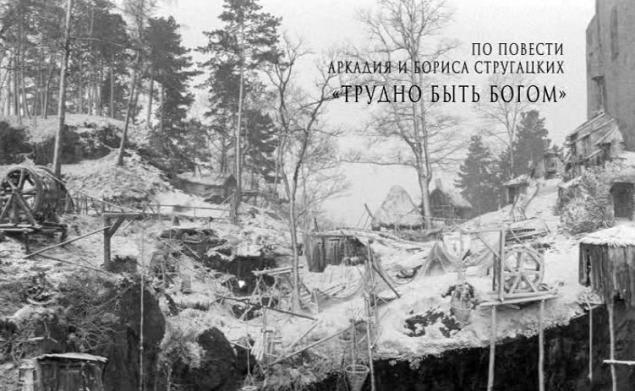

Арканар Германа. Всмотреться в темноту

Поразительно красивый фильм. Это единственная связная фраза, которую мне хотелось произнести, когда я вышел из кинотеатра. Остальным впечатлениям требовалось время, чтобы превратиться в мысли и формулировки. Хотелось помолчать. Отдохнуть. Подумать.

Многие спросят, какой эпизод мне показался особенно красивым. Отправление нужды? Вывалившиеся потроха дона Рэбы? Ослиный член во весь экран? Или, может быть, я просто люблю смотреть на грязь? Так когда-то пожимали плечами люди, рассматривая «бельгийские» полотна Ван Гога. Зачем он пишет старые башмаки? Почему изображает коня не спереди, а сзади? Почему у крестьян — коричневые лица? Разве это — красиво, разве это — темы для искусства?

Объяснить, почему едоков картофеля нельзя рисовать в манере прерафаэлитов, относительно просто. Доказать, что красота картины не всегда означает эстетичность всех изображенных на ней деталей, значительно сложнее. И все-таки я попробую.

Часть I. Красота. Грязь. Юмор. Страх

Фильм открывается просторным пейзажем — картиной населенного, дышащего, незнакомого и смутно родного мира. «Это не Земля. Это другая планета…» — обыденно и чуть устало звучит за кадром голос Алексея Германа. С этих первых нот проваливаешься в фильм с головой и веришь ему уже до конца.

Незнакомый город. Пика невидимого всадника, зад в дыре сортира… Толстый мужик пробирается куда-то, тяжело дыша, зачерпывает грязь с земли… И вдруг ты узнаешь все это, понимаешь, что оно непостижимым образом угадано. Был и такой город, и крепостная стена (в Пскове? в Коломенском?), и мужик, одетый именно в эту мешковатую одежду, так же остановился и зачем-то схватился рукой за землю. Потрясенный узнаванием, смотришь дальше и начинаешь понимать: «Нет, это не Земля. И все же это — мы, это — правда, это где-то было, это — могло быть». Досадно за зрителя, который, не увидев чуда рукотворного мира, поморщился и запомнил только задницу и грязь.

Подробного рассмотрения и восхищения заслуживает операторская работа Владимира Ильина и Юрия Клименко. Изображение то мягко размыто и уведено почти в сепию, то контрастно и черно, как деготь. Фильм черно-белый, но не монохромный, в нем обнаруживается множество оттенков. Ракурсы съемки и движения камеры разнообразны, но всегда уместны.

Вот Румата едет верхом и освещает туман арканарских болот тлеющей лучиной, за огоньком которой мы следим. Затем камера начинает биться по доспехам Руматы, как будто притороченная к седлу, и мы подробно разглядываем стремя, забрызганные грязью латы, хищную шипастую перчатку, бок коня… Вдруг бок всхрапывает и подается в сторону.

В другом эпизоде мы видим мир Арканара глазами Руматы. Городская улица. Мелькнуло лицо человека — мужчина это или женщина? — одновременно отталкивающее и красивое. Мальчик, которого мать ведет в Веселую башню, оглядывается и, не мигая, пристально на нас смотрит.

А вот готовится отъехать телега с людьми. В изумительный зимний пейзаж неуместно влезает странный предмет — рукоятка чьего-то меча? — и эта неправильность снова делает изображение живым и естественным. Нам кто-то заслонил обзор и значит мы еще там — в Арканаре. Финал фильма — снова общий план — и вселенское спокойствие. Белый снег засыпал планету.

Мир, созданный Германом, гармоничен и своеобразно притягателен. Не худшее определение красоты.

* * *

Тему грязи, дерьма, трупов собак (спокойно! в фильме животных не мучают!) совсем обойти нельзя — слишком многим она застит глаза и мешает разглядеть еще хоть что-то. Казалось бы, все слышали о жуткой антисанитарии средневековых городов — эпидемиях, пропалывавших Европу, нечистотах, выливаемых из окон прямо на улицу… Нет, не работает.

Почему столько грязи в кадре?!

«Они спустились к свалке и, зажимая носы, пошли шагать через кучи отбросов, трупы собак и зловонные лужи, кишащие белыми червями. В утреннем воздухе стоял непрерывный гул мириад изумрудных мух»

Это цитата из повести Стругацких «Трудно быть богом» — первоисточника, в отступлении от которого так часто упрекают Германа. Все отсюда, включая трупы собак.

Даже выражаясь фигурально, земляне у Стругацких постоянно поминают грязь: «Если бог берется чистить нужник, пусть не думает, что у него будут чистые пальцы…»

Каких декораций требуют от фильма? Какого мира?

* * *

При всей мрачности Арканара, выстроенного Германом, в нем есть и смешное. Слуга Руматы запихивает в уши тряпки, чтобы не слышать саксофонных упражнений хозяина. Мальчик настаивает, что коровий череп принадлежит вепрю Ы. Арканарский поэт снисходительно критикует стихи Пастернака. И даже так: безобразный солдат заглядывает в камеру, и вдруг его лицо расплывается в беззубой улыбке кретина: не хочешь, а ухмыляешься вместе с ним.

Количество насилия в фильме действительно зашкаливает, есть сцены с вываливающимися внутренностями, но это почти не трогает. Работает подмеченный Умберто Эко прием — «обильное использование длинных кадров, создающих у нас чувство, будто смотрим из отдаления (и даже как будто бы из другого пространства, и нас-то изображаемое не касается)». Ничего подобного сцене с изнасилованием генерала в фильме «Хрусталев, машину!» — по натурализму и по безысходному ужасу — вы здесь не увидите.

Пожалуй, единственная страшноватая сцена — та, в которой непосредственные ужасы остаются за кадром. Румата видит окровавленный кол и слышит, как равнодушно, даже одобрительно, со смешками рассказывают, как на нем казнят проституток. Контраст работает. Мы видим глаза Руматы, замечаем, как у него шевелятся волосы. Не от ужаса. От дыма костров.

Часть II. Зачем он извратил Стругацких?

Книгу Стругацких перед просмотром читать не просто желательно — необходимо! Без нее зритель неминуемо заблудится в германовском Арканаре. С повестью нужно познакомиться хотя бы для того, чтобы отличать отца Кабани от короля (это непросто!), понимать откуда взялась фраза «таков наш примар», смеяться, когда в грубой речи арканарских детей вдруг возникают вепрь Ы и птица Сиу.

Однако у большинства поклонников книги картина Германа вызывает предсказуемое резкое отторжение. Причина такого разочарования — в обманутых ожиданиях. Зритель ошибочно считает, что любой фильм, поставленный по книге (тем более культовой!), является ее экранизацией — то есть изначально вторичным произведением, главное достоинство которого — близость к первоисточнику.

Это же требование, предъявляемое к самостоятельному произведению искусства, не являющемуся экранизацией, а лишь берущему начало из литературы, аналогично претензии к художнику: «Почему изображение на полотне не похоже на фотографию?» Потому и не похоже, что он — художник, а не фотограф.

У фильма Германа есть могучий адвокат в лице Бориса Стругацкого, к сожалению, так и не дождавшегося премьеры. Претензии к картине оформились задолго до ее выхода на экран, и Борис Натанович, отвечая возмущенным поклонникам, требовавшим «запретить эту мерзость», много раз дал понять: «похожести» и «соответствия книге» он от фильма не ждал и не хотел.

«Все не так просто. То, что Вы называете „режиссерской отсебятиной“, может оказаться солью замечательного фильма, снятого „по мотивам“. Пример — тот же Тарковский. Совершенно не исключаю, что нечто подобное получится у Германа с „Трудно быть богом“ — фильм „по мотивам“, но замечательный в своем роде».

Так писал Борис Стругацкий в OFF-LINE интервью 2000 года. А вот как он ответил человеку, вычитавшему, что «дон Румата теперь будет носить на лбу член, а замки Арканара сплошь украшены барельефами с мужскими половыми органами».

«Что же касается „фаллического“ антуража… Звучит, конечно, эпатирующе, но давайте все-таки подождем. Герман — „гений второго плана“. У нас нет в стране другого такого же мастера по созданию антуража. Будем надеяться, вкус ему не изменит и на этот раз. Я, например, почти уверен в том, что он создаст мир Арканара невиданный, неожиданный и абсолютно достоверный. Что от него и требуется».

Даже яростным критикам фильма придется согласиться: этим требованиям Арканар Германа полностью соответствует.

Сценарий Алексея Германа и Светланы Кармалиты «Что сказал табачник с Табачной улицы» показывает, что цели подальше отойти от первоисточника создатели фильма не ставили. «Табачник» очень близок по сюжету к книге Стругацких: во множестве эпизодов он повторяет ее почти дословно. Однако образы ряда персонажей подверглись серьезной коррекции уже на этом этапе, фильм же получился еще более далеким от повести. Частично это объясняется тем, что на киноязык переводится далеко не все. Литература имеет дело с абстрактными образами, кино — с визуальными, и то, что не вызывает вопросов на бумаге, часто не может быть достоверно показано на пленке.

Сложно представить Киру из повести естественно существующей в «настоящем», зримом, не условно фантастическом Арканаре. Фильм неожиданно открывает ту истину, что у Стругацких Кира — явная землянка, это заложено даже в ее земном имени (Герман переименовал ее в Ари). Откуда в этом чужом Средневековье могла взяться девушка, проявляющая свое арканарское происхождение только в наивных вопросах вроде «Как это так: барон — мужик?» и разговаривающая с Антоном-Руматой, который старше ее на восемь веков, на одном языке?

Тем более невозможно вообразить средневекового предводителя крестьянских восстаний Арату таким, какой он описан у Стругацких, благородным революционером, будто вышедшим из коммунистических утопий XX века. Книжный Румата, перечисляя в своих размышлениях редких обитателей Арканара, которые могут считаться людьми, называет имя Араты в одном ряду с бароном Пампа, Кирой, Будахом… У Германа получился куда более достоверный Арата — такое же чудовище, как Рэба, но по другую сторону. «Зато ты останешься в песнях», — говорит ему Румата, и мы вспоминаем про Стеньку Разина.

В повести Стругацких все отступления от реализма не просто незаметны и легко прощаются, они даже вряд ли могут быть названы недостатками. В переписке братьев времен создания «Трудно быть богом» упоминаются «Три мушкетера» как образец стиля задуманной книги. Серьезные мысли и драматичный сюжет в увлекательной «мушкетерской» оболочке — вот блестяще реализованная формула повести. Стала бы эта замечательная книга культовой и одновременно доступной читателю с подросткового возраста, напиши ее Стругацкие с претензией на реалистичность средневековой картинки? Разумеется, нет. «Трудно быть богом» — не «Имя розы» Умберто Эко. С другой стороны, прямолинейное перенесение книги Стругацких на экран — прямой путь к результату Фляйшмана, режиссера первого фильма по «Трудно быть богом».

Дух Стругацких (прежде всего «мушкетерская» легкость стиля) в фильме не сохранен, но большинство главных поворотов сюжета так же, как и основные идеи художественного произведения, остались почти нетронутыми.

Серость всегда приводит к власти черных, богом быть трудно, а быстрых путей в истории зачастую нет. Ужасен выбор, когда вмешиваться нельзя, а не вмешаться невозможно. И, наконец, самое худшее: средний человек — очень непривлекательное существо. Когда говорят о беспросветном пессимизме фильма, забывают, что невесела и повесть. Кажущаяся легкость книги «Трудно быть богом» объясняется ее стилем, но не развязкой и, конечно, не идеями, которые в ней заложены.

«Души этих людей полны нечистот, и каждый час покорного ожидания загрязняет их все больше и больше. Вот сейчас в этих затаившихся домах невидимо рождаются подлецы, доносчики, убийцы, тысячи людей, пораженных страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей. Я не могу больше, твердил про себя Румата. Еще немного, и я сойду с ума и стану таким же, еще немного, и я окончательно перестану понимать, зачем я здесь…»

Когда мы знакомимся с германовским Руматой, он еще не стал таким же, как другие жители Арканара, но уже перестал понимать, зачем он здесь. Это и есть главное отличие фильма от повести Стругацких.

Часть III. Благородный дон Румата

Первый час фильма можно назвать «Один день Руматы Эсторского». Благородный дон просыпается после попойки, ворчит на слуг, играет на саксофоне, бродит по городским лабиринтам, посещает кабак и королевский дворец… Везде приходится общаться с десятками людей, липнущих к нему, как мухи, — назойливые арканарцы путаются у Руматы под ногами, кажется, радуясь любой возможности обратить на себя внимание «сына языческого бога». Зритель невидимым спутником следует за Руматой, и так же, как Румате, ему постоянно мешают свисающие с потолка тюки, веревки, крюки, заслоняют обзор чьи-то лица и тела. Самый скандальный кадр фильма, на котором виден ослиный член, не выглядит нарочитой пощечиной общественному вкусу и никак не выделяется из видеоряда. Это просто вид на Арканар с другой точки.

К середине фильма понимаешь, что для одного дня событий слишком много. Сколько прошло — неделя, месяц? Вероятно, мы перестали замечать это вместе с Руматой. А может быть, нам показана не только временная перспектива, но и множество дней, длящихся одновременно, наслоившихся в сознании Руматы один на другой? Это объясняло бы, почему в кадр лезет столько лиц сразу.

Умберто Эко ошибся, пожелав зрителю в своей рецензии на фильм «приятного путешествия в ад». Нет, это не ад. В аду есть черти и мучимые, здесь эта граница незаметна. Если вам кажется, что в фильме царят лишь жестокость с пороком и вместо лиц одни рожи, значит, ваши глаза просто не привыкли к темноте. Постарайтесь не отстраняться от арканарцев с отвращением, внимательно присмотритесь к ним и вы увидите, что почти все они — люди. «Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце!» И если в доне Рэба человека обнаружить все-таки сложно, то в солдате из «черных», врывающихся в замок Руматы, — запросто. Мы видим его несколько секунд, но отмечаем обезьянку на плече — очевидно, он ее кормит, бережет, говорит с ней. А сейчас он восторженно смотрит во все глаза на невиданное зрелище. Нет, это не черт и не орк, это человек, хотя и способный убивать без угрызений совести.

Да, отделив откровенно «черненьких», остальных надо постараться полюбить или принять «серенькими» (беленьких здесь нет). Зато есть те, кто лучше остальных. Пусть барон Пампа донес на Будаха и, неловко оправдываясь, недоумевает, как это получилось («Имя у него какое-то собачье…»). Зато он добрый, доверчивый, любит свою баронессу и умеет дружить. Оказывается, в мире Арканара и это — много! Пусть Ари похваляется, что беременна от бога, скандалит со своим благодетелем и без видимой причины плюет ему в лицо. Худшее в ней — от страха. Зато она плачет, рассказывая, как брат всю ночь избивал книгочея, и поэтому она — человек.

А смешной изобретатель с самодельными крыльями: «Летать учимся! Но все больше вниз»? Опустившийся поэт? Старик-книгочей, которого топят в выгребной яме? Другие «бесполезные для государства люди», которых пытается спасать Румата? Будах, пусть и не мудрец, но в отличие от Рэбы с ним можно не только говорить, но и беседовать. И кто-то же нарисовал мадонну на стене и картину в духе Кранаха Старшего. Их мало, их почти не замечаешь, они прячутся, но все-таки они есть.

* * *

Благородный дон Румата выглядит таким же жестоким и грубым, как и прочие обитатели Арканара. Он щедро раздает пинки и подзатыльники направо и налево, всех презирает, кривляется, постоянно цинично шутит. Что сам Румата еще отличается от остальных, догадаться непросто, но можно.

Мы в его замке. Огромный раб в колодках с нескрываемой приязнью смотрит на Румату, в шутку угрожающего продать его в порт. Другой слуга так обнаглел, что ходит в хозяйских сапогах. Мы понимаем, что в этом доме слуг не бьют и даже балуют, раз они не боятся и обожают своего странного господина.

Нет, Румата еще не стал арканарцем, он продолжает блестяще играть свою роль — даже оставаясь с близкими людьми. Его настоящее лицо мы видим редко: всего несколько раз за фильм. Когда Румата видит кол для казни проституток. Когда Румата, раздосадованный, опустошенный и вселенски усталый, отвечает Будаху: «Сердце мое полно жалости». В конце фильма. В эпизоде, когда он читает придворному поэту, зарывшему свой талант: «Гул затих, я вышел на подмостки…»

«Гамлет» Пастернака — это и монолог самого Руматы, уставшего «играть роль», Руматы, на которого направлен арканарский «сумрак ночи», Руматы, который поневоле участвует в «другой драме» (ученые отправлены в Арканар поддержать Возрождение, а Возрождения-то и нет).

Он один, и уже предчувствует гибельную, предрешенную развязку.

— Кто это написал? — спрашивает Гаук.

— Я! — смеется Румата.

И это не только шутка.

Шекспировский Гамлет задается вопросом «терпеть» или «оказать сопротивленье». Этим же мучается и Румата, пока еще может терпеть. С убийством Ари рушится смысл его присутствия в Арканаре, становится ясно, что «бог» не может ничего, даже защитить близких. И тогда он берется за меч. В конце фильма мы видим Румату изменившегося, слегка безумного, но, несомненно, счастливого. Ему уже не нужно скрываться и лицемерить, он открыто носит очки и играет джаз на весь Арканар. Фильм можно трактовать и как историю человека, который обретает свободу через поступок.

Не стоило ли повыбить эту сволочь раньше и взять на себя ответственность за будущее страны? Мы не знаем правильного ответа, как и не видим будущего — ни своего, ни Руматы. Мы даже не знаем, стал ли он правителем Арканара или просто послал все к черту и, наконец-то, может искренне сказать: «Я не дьявол и не бог, я кавалер Румата Эсторский, веселый благородный дворянин, обремененный капризами и предрассудками и привыкший к свободе во всех отношениях».

Мы знаем только, что сейчас он счастлив, в мире есть музыка и необычайный простор, и там, где пролилась кровь от арканарской резни, лежит белый, все скрывающий и очищающий снег.

Жизнь продолжает идти своим чередом: медленно и спокойно, как лошади в кадре.

Часть IV. Что это было?

«Девочка Надя, чего тебе надо?» — выводит мелодию гармошка в стане арканарских землян, напоминая о фильме «Двадцать дней без войны».

«Один табачник, очень умный человек, сказал… » — много раз начинает слуга Руматы, Муга. Но что сказал умный табачник, мы так и не узнаем. Мугу каждый раз прерывают так же, как партизана Локоткова из «Проверки на дорогах», которому никак не удается закончить анекдот про Гитлера.

В подергивающейся ноге агонизирующего раба узнаем ногу раненного Ханина («Мой друг Иван Лапшин»).

«Так было всегда и так будет», — говорит Румата, и его слова отсылают внимательных зрителей к фразе «Все по-старому, бывалому, и было так всегда» из ленты «Хрусталев, машину!».

Закадровый текст в начале, люди, смотрящие прямо в камеру, теснота в кадре, комические, казалось бы, актеры в трагических ролях… Вроде все это мы видели у Германа раньше. Почему при этом «Трудно быть богом» оставляет впечатление оглушительной новизны и непохожести ни на что, включая предыдущие фильмы режиссера, непонятно совершенно. «Трудно быть богом» — не самоповтор, не старые кубики в новом порядке, ни в коем случае не «завещание художника» и даже не «последний шедевр мастера». Это произведение по своему духу новаторское, дерзкое и обособленное от всего, что было до него.

Первые два фильма Германа восстанавливают для нас военное время, порой доходя в своей документальной правдивости до уровня кинохроники. «Мой друг Иван Лапшин» и «Хрусталев, машину!» дают представление о тридцатых и пятидесятых годах уже на другом уровне погружения — мы смотрим на изображаемую жизнь не со стороны, а будто изнутри. Мы уже не внутри фотографии, но внутри картины — более условной, но одновременно и более реальной — как забытое воспоминание из далекого детства. Другой рассказывает — и ты вспоминаешь, хотя помнить не можешь.

В своем последнем фильме Герман решил задачу качественно иного уровня сложности — перестал рассказывать о знакомых нам эпохах, создал чужой мир и, ничего не объясняя, закинул нас в него так же безжалостно, как в сталинские коммуналки «Хрусталева». В «Хрусталеве» зыбкой путеводной нитью могло быть только знание эпохи — практическое, у тех, кто ее застал, и теоретическое у тех, кто получал его из книг и воспоминаний старших. При просмотре ленты «Трудно быть богом» может помочь только знание сюжета Стругацких и крупицы закадрового текста. Мы таскаемся за Руматой, как маленький ребенок за матерью по незнакомым переулкам: мало что понятно, немного страшно, и остается только глазеть по сторонам. Все это придает фильму осязаемый эффект дополнительного измерения.

Ощущение несомненной реальности достигается не только подробнейшей выделкой отчасти восстановленного, отчасти придуманного Германом «Средневековья», но и отказом от киноязыка, когда в фокусе оказывается то, что имеет значение для сюжета. В традиционной киноистории с большим числом персонажей герои делятся на главных, второстепенных и массовку, звуковая дорожка — на основные диалоги и всегда менее интенсивный фон. В жизни такого разделения нет, а фильм Германа непосредственно описывает реальность, достигая эффекта небывалой правды и усложняя задачу восприятия непривычному к такой подаче зрителю.

Думается, фильм сознательно сбалансирован так, чтобы даже его целевая аудитория почувствовала к концу не подъем и удовлетворение, а растерянность от столкновения с чем-то большим и непознанным.

* * *

«Трудно быть богом» можно разгадывать долго. Можно примерять к Румате образы Гамлета, Христа и Раскольникова. Можно рассматривать фильм как актуальное политическое послание, отталкиваясь от времени создания и ориентируясь на тот факт, что Герман отказался снимать картину в годы перестройки, когда будущее страны казалось относительно светлым, а путь — ясным. Можно увидеть в фильме историю ХХ века, особенно русскую, как делает большинство западных критиков. Все это будет правильным и ничто из этого нельзя считать единственно верным. Умберто Эко в сборнике эссе «Открытое произведение» пишет: «Характерная особенность произведения искусства — быть неисчерпаемым источником опыта: стоит ему попасть в фокус, как выявляются все новые и новые его аспекты».

Последний фильм Алексея Германа не история с моралью, не зашифрованное послание и не результат перевода с языка книги на язык кинопленки. Как и в любом истинном произведении искусства, главное в нем — то, что во всех смыслах остается за кадром, то, что чувствуется, но до конца не формулируется. Ощущение важности полученного опыта.

Путешествие не прошло впустую. Ты не знаешь, что с этим делать, но понимаешь, что тебе это нужно.

Phantom Press выпускает серию науч-попа

Издательство Phantom Press, известное обширной коллекцией переводной беллетристики, запускает неожиданный для себя проект — серию «50 идей, о которых нужно знать».

Магия цифр манит и отталкивает одновременно. С одной стороны, рекомендательные списки накладывают некоторые ограничения на выбор читателя. Вопрос «Почему пятьдесят, а не сто?» возникнет у большинства. Равно как и сетования на состав подборки — кому-то покажется, что авторы упустили самое главное.

С другой же стороны, подобные сборники — это концентрат знаний, основа, позволяющая расширять собственную осведомленность в областях популярной науки. Условия мегаполиса, в которых дорога каждая минута, сформировали потребность человека в легком доступе к базе информации. Книги серии «50 идей…» могут стать этим незаменимым источником, потому как рассказывают о самых важных и интересных сферах: искусство и физика, архитектура и экономика, психология и математика, будущее и философия.

В этом универсальном проекте любознательные люди смогут найти четко, но доступно изложенные концепции с примерами и историческими справками, с фактами и даже анекдотами. Для многих книги могут стать настоящими учебниками, в которых соблюден идеальный баланс ¬между научностью и популярностью.

Покончить с сумбуром в голове и на какое-то время оторваться от художественной литературы уже возможно с первыми сборниками серии — «Архитектура», «Психология» и «Будущее».

Лариса Миллер. А у нас во дворе

- Лариса Миллер. А у нас во дворе. — М.: АСТ: CORPUS, 2014. — 480 с.

Глава 1

Большая ПолянкаДом 10, квартира 2

Девочка посыпает солью обледеневшие ступени маленькой прибалтийской гостиницы

и поет. Она катается на одной ножке там, где

еще не посыпано. Русые волосы рассыпаются,

закрывая лицо, когда она наклоняется над ведерком.«Алена, тебе не холодно в одном свитере?» — ее мать, дежурная по этажу, кричит в форточку. Какое там холодно. Ей в самый раз. Скользя и напевая, она занимается прекрасным делом: создает устойчивость, точку опоры. Запустила тонкую

руку в ведро, достала пригоршню соли, посыпала ступеньку — вот и почва под ногами. Мои дети с азартом скользят

по еще не посыпанному льду. Алена спешит туда же, разбрасывая соль. Они перебегают на новое место. Она за ними.

Все визжат и падают, сшибая друг друга.В детстве все — опора, любая мелочь: старый застиранный бабушкин фартук, который она, кажется, и на ночь

не снимает; оранжевый абажур с длинной, грязной бахромой; кнопка звонка, до которого дотянешься, только трижды

подпрыгнув. Все это — та же соль, создающая устойчивость.Родина моя — Большая Полянка. Наверное, никогда

не забуду свое исходное положение в пространстве: Большая Полянка, дом 10, квартира 2. Родина моя — купола, «Ударник», Москва-река, Ордынка, Якиманка. На Якиманке жил наш городской сумасшедший по кличке Груша.

У него была вытянутая продолговатая голова и странная

манера приседать через каждые несколько шагов. Он шел

торопливой подпрыгивающей походкой и вдруг садился

на корточки и озирался со счастливой улыбкой. Так, приседая, он добирался до магазина. Послевоенный магазин —

костыли, палки, культяпки, хриплые голоса, орущие дети.

А возле прилавка безмятежно сидящий на корточках Груша. И никто его не гнал, не бранил. Магазин назывался

«инвалидный». В него стекались инвалиды со всей округи.

Но я была уверена, что он звался «инвалидным» потому,

что по обеим сторонам прилавка стояли однорукие скульптурки мальчика и девочки. У каждой на локте уцелевшей

руки висела корзинка с фруктами. И оба, слегка откинув

голову, любовались тем, что держала некогда существовавшая рука. Очередь, духота — все мне было нипочем, потому что я как зачарованная глядела на гипсовых детей.Мне казалось непостижимым, что такие нарядные

и красивые, они — калеки, инвалиды, как те, что, стояли

рядом со мной на костылях и культяпках. Не дико ли, что

я жалела не живых убогих, которыми кишмя кишел мой тогдашний мир, а безвкусных раскрашенных кукол и утешалась лишь тем, что мысленно возвращала им руки, а в руки

давала все, что могла вообразить, — виноградную кисть,

яблоко, кулек любимых конфет-«подушечек».Хорошо было сосать «подушечку» и не спеша проходными дворами возвращаться из магазина к своему серому четырехэтажному дому. Вот он: два окна на первом этаже, котельная под окнами. Едва я входила в квартиру, передо мной

вырастала толстая, неряшливая соседка с вечным полотенцем

вокруг головы. «Ларочка, не хлопай дверью. Ты же пионэрка,

а у меня мигрэнь», — плачущим голосом говорила она.Туберкулезный муж ее походил на тень. Лицо его было

столь узким, что казалось лишенным фаса. Как ни погляди — профиль: запавший глаз, темное подглазье, худая фиолетовая щека. Я засыпала и просыпалась под его шарканье,

кашель и кряхтенье. Мне казалось, что я с ним как-то таинственно связана, потому что из-за него меня постоянно таскали на пирке и называли «бациллоносителем».Их дочка Верочка, инвалид от рождения, нежно меня

любила и, едва заслышав мои шаги, громко и требовательно звала к себе в комнату. Эта Верочка, тридцатилетнее существо с белыми младенческими конечностями и блуждающей улыбкой, была прикована к инвалидному креслу.

Когда я входила, она пыталась сосредоточить на мне свой

плывущий взгляд и принималась расспрашивать, шепелявя

и брызгая слюной: «Ну как ты учишься? Хорошо? Правда

хорошо? Ты умная, ты хорошая девочка».От Верочки пахло молоком, как от младенца, и затхлостью, как от ветоши.

Идиотка Верочка, туберкулезный отец ее, заплеванный туалет, засиженная мухами лампа на кухне — исчезни хоть что-нибудь из этих жутковатых вещей, и образовался бы, наверное, пробел, зиянье. Любая нелепость, любое уродство быта, существующее изначально, становятся

приметами устойчивого, незыблемого мира.Долгий зимний вечер. Золоченые бронзовые часы на буфете отбивают каждые полчаса. Сколько себя помню, помню

и эти часы с фигуркой женщины, склоненной над книгой:

изящная головка с пучком бронзовых волос на затылке, бронзовые складки длинного платья, бронзовые страницы книги.

Бабушка штопает, а я пытаюсь нарисовать мертвую царевну в хрустальном гробу. Мне никак не удается положить ее

в гроб, от огорчения пощипывает в носу и хочется плакать.Недели за две до Нового года мы с бабушкой начинали делать игрушки для елки. Бабушка варила клей, доставала рулоны цветной бумаги, приготавливала ножницы,

и мы принимались за дело. Я была нерасторопна и медлительна. Бабушка, потеряв терпение, отнимала у меня клей

и ножницы и сама принималась за дело. Мне же давалось

какое-нибудь незамысловатое поручение: складывать готовые игрушки в коробку, выбрасывать обрезки. Но все равно мне было хорошо. Единственное, что иногда заставляло меня внутренне сжиматься, — это страх, что бабушка

рассердится на меня за мою непонятливость. Она сердилась бурно, начинала кричать и швырять все, что попадало

под руку. «Фашистская девчонка, — кричала она, и губы ее

прыгали. — Ух-х-х, фашистская девчонка». Особенно часто такое случалось, когда я оставляла что-нибудь на тарелке несъеденным или когда не могла решить задачку.

Но если мы проводили вечер мирно, я была счастлива.За новогодними игрушками бабушка забывала время.

Часы, пошипев, отбивали девять, потом десять вечера. Глаза

мои слипались. Дедушка дремал на диване, прикрыв лицо газетой, которая слегка поднималась и опускалась от его дыхания. Мне хотелось, чтобы вечер никогда не кончался. Но пред-

стояло тоже только хорошее. Новый год, особенный, загадочный и счастливый праздник. Мама и бабушка подновят мой

прошлогодний костюм: нашьют новую вату на корону, наклеят блестки на старый бархатный мамин халат, и я снова

буду Снегурочкой. Я буду танцевать под елкой какой-нибудь

импровизированный танец, когда раздастся пугающе громкий стук в дверь и появится Дед Мороз в длиннополом одеянии с ватным воротником и в шапке, закрывающей пол-лица.

«Шолом алейхем, дорогие, с Новым годом, — скажет он. —

Шолом алейхем, внученька, дай мне бусинку».«Дай мне бусинку», — говорил дедушка, когда хотел

поцеловать меня. Он наклонялся ко мне и целовал осторожно, бережно, будто боялся кольнуть своими усами.Нарочито громкий дедушкин голос и весь его преображенный вид заставляли, замерев, ждать чуда.

А еще были праздники, которые мама устраивала

для нас двоих. Вдруг среди недели почти круглосуточной

работы у нее случался свободный день, короткая передышка, которая называлась «отгул». Для меня это звучало как

«прогул», да и означало прогул, потому что в такой день

мама разрешала мне не ходить в школу. Мы уже накануне строили планы на завтра. Наступало завтра. Сквозь сон

я слышала, как щелкал дверной замок. Значит, мама ушла

на рынок. Ранний поход на рынок сопровождал все наши

праздники. В такой нерабочий день мама, встав пораньше,

накидывала пальто и бежала на рынок. Возвращалась она

с чем-нибудь особенным в зависимости от сезона: с баночкой варенца, подернутого коричневой пленкой, с пучком

редиски, с букетом сирени или мимозы. Начинался разбор

сумок, поиски вазы для цветов, мытье овощей. Я любила

мыть редиску. Мне нравилось катать ее между пальцами

под струей воды и смотреть, как она становится красной

и яркой. Завтрак — миска свежего салата. На пианино —

свежий букет. И это только начало дня. А дальше радостные торопливые сборы. Предстоял поход в кино или театр

на утренний спектакль. Мама любила безудержное веселье: если кино, то два фильма в день. Если театр, то потом кино или гости. Коловращение, зрелище, шум. К нам

приходило много людей. Летом они входили прямо через

окно: спрыгнут с низкого подоконника — и в комнате. Накурено. Несколько пепельниц на полу, возле чьих-то ног.

Кто-то наигрывает на пианино «цыганочку», а мама, рыжеволосая, в легком пестром платье, плывет по комнате, раскинув руки и подергивая плечами. Иногда она склоняется

к кому-нибудь из сидящих и, заглядывая в глаза, притоптывает на месте. Смех, шутливые поцелуи.Бабушкины приемы были совсем иными. Собирались

родственники. Некоторых я встречала только по семейным

праздникам. Не помню их имен и голосов, но помню, как

они держат вилки и обсасывают косточки. Бабушка готовилась к торжественному дню с воодушевлением и самоотдачей. В назначенный час на столе появлялось блюдо с фаршированной рыбой. В отдельных мисочках красный хрен,

а в глубокой миске — голубцы, перевязанные ниточкой. Эта

нитка не давала мне покоя. «Зачем она?» — каждый раз спрашивала я. «Голубцу крылышки перевязать, чтобы не улетел», — говорили мне. Я долго и задумчиво обсасывала солоноватую ниточку и, не решаясь выбросить, прятала в карман.Но иногда мир кренился.

Однажды во двор прибежал кто-то, крича: «Мальчишка под трамвай попал!» Все бросились на улицу, и я пошла,

дерзнув нарушить обещание не уходить со двора. На рельсах лежал мальчик. Он был неподвижен, но кисть его руки

слабо шевелилась. Я не могла отвести взгляд от этой смуглой, покрытой цыпками кисти.Через дорогу стоял деревянный флигелек. И там,

на втором этаже, на подоконнике распахнутого окна сидела мать мальчика. Она раскачивалась и громко выла. Мне

казалось странным, что она не бежит вниз к сыну. Она куталась во что-то большое, черное, раскачивалась и выла.

И этот вой и шевелящаяся детская рука не давали мне

уснуть в ту ночь и преследовали еще долго.В детстве мне казалось, что смерть коричневого цвета.

Коричневой была рука попавшего под трамвай мальчика.

Смуглым был соседский мальчик, утонувший летом в реке.

Он успел хорошо загореть за два летних месяца и лежал

в гробу темный от загара.И темным, сморщенным было лицо старой докторши,

умершей в эвакуации. Мы с бабушкой шли за гробом, который медленно тащили лошади вверх по булыжной мостовой. Это мое первое воспоминание о смерти. Бабушка говорила, что докторша выходила меня, умирающую