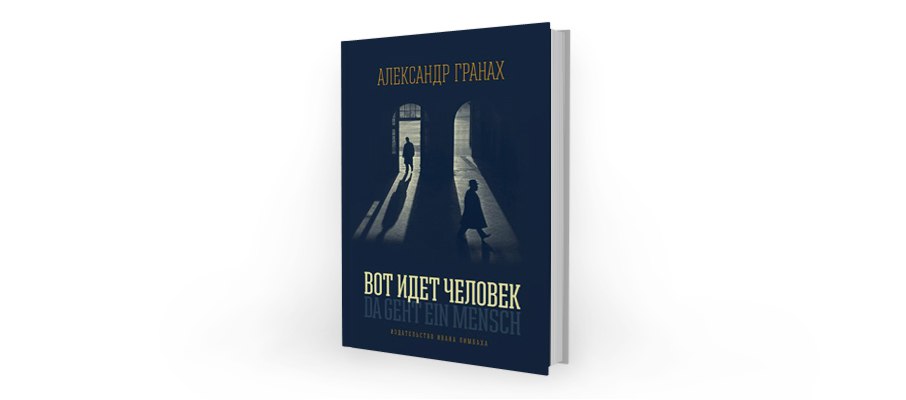

- Александр Гранах. Вот идет человек / Пер. с нем. Ксении Тимофеевой. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. — 456 с.

5

Времена года приходили в наше село и уходили, словно люди. Весна появлялась, как верный друг, которого давно ждут в гости и знают как родного. Но когда он приходит, ты все равно удивляешься. Он еще приятнее, еще приветливее, еще теплее, и каждый день он дарит тебе новые подарки. Где-то в чемодане у него припасен еще один маленький гостинец, еще один сюрприз, и тебе уже даже неловко принимать все эти подарки. Сначала появляется ласковое желтое солнце, потом подсыхают тропинки и дороги, и по ним уже можно ходить. Потом по лугам и полям расстилаются желто-зеленые ковры, а на деревьях и кустах распускаются нежные, мягкие листочки, и тогда наконец весна перестает быть гостем: ты успеваешь сдружиться с ней, словно с дорогим тебе, близким человеком, и дружба ваша с каждым днем становится все сердечнее, все теплее. И вместе с ней, сам того не замечая, ты вступаешь в лето, гуляешь на свадьбе, строишь планы, строишь целую жизнь! Потом наступает пора всеобщего созревания: все вокруг развивается, растет, приходят счастье и успех, урожай и богатство; все подходит к своему завершению, и уже видны первые предвестники осени — лысая, голая земля стыдится, что все раздала. Люди начинают складывать, считать, экономить. Потом наступает пора дождей, ветров и холодов, и жители села вставляют двойные рамы. Снаружи стены домов обкладывают охапками соломы или кукурузными стеблями. Потом вдруг наступают холода, воздух становится чистым и прозрачным, и однажды ты просыпаешься утром, а вокруг белым-бело. Снег. Снег и мороз. Все сидят дома, кроме тех, у кого есть теплая обувь: они могут кататься на санках или в сапогах по льду.

В один из таких зимних дней мы стояли с нашей маленькой мамой у окна; уголком своего фартука она всегда очищала ото льда небольшой кружок на замерзшем стекле, и мы смотрели из окна на холм, где была маленькая деревянная церковь с куполами-луковками и где жители нашего села шли за крестным ходом с зажженными свечами, которые то и дело норовил задуть легкий ветерок. Впереди кто-то нес большой железный крест с деревянной фигурой распятого человека, за ним шли и пели дети в белых одеждах, следом шел сельский священник, а потом уже — все село, очень торжественное и нарядное. Это было Рождество.

Нам это было не просто чуждо. Всю неделю до этого мы были друзьями, помогали друг другу. У нас были одни и те же заботы, одни и те же печали, одна и та же корь, одна и та же ветрянка, одни и те же лекарства, мы плескались в одних и тех же ручьях или катались по льду на одном и том же пруду. Но каждую субботу мы вспоминали о том, что мы евреи. И каждое воскресенье они вспоминали о том, что они христиане. Между двумя этими понятиями были только вражда, холод и ненависть. На следующий день после того, как мы праздновали Пейсах или Симхастойре, соседские дети передавали нам, что говорили им их родители, а говорили они о том, какое это несчастье и какая глупость ничего не знать о спасении, о воскресении и, самое главное, о вкусе свиного мяса. А когда у них был праздник, нам рассказывали, как ужасно быть гоем, который никогда не сможет попасть на небеса к учителю нашему Моисею, Мойше-рабейну, и доброй праматери Рахили и никогда не отведает мяса Шорабора и Левиафана. А кому придет в голову сравнить Левиафана со свининой?

Вот и теперь наша маленькая мама стояла рядом с нами и потешалась над процессией, священником и прихожанами. Да, говорила она, наш Господь всемогущий сидит на небесах на огненном троне, Он послал на землю Мойше-рабейну, повелев ему раздвинуть перед нами бушующее море, и вывел наш народ из страны, где было еще хуже, гораздо хуже, чем нам сейчас, и привел нас в Землю обетованную, где течет молоко и мед и где каждый мог есть и пить столько, сколько захочет, а в придачу дал нам Тору и всю мудрость мира. А эти целуют статуи и молятся деревянным болванам. И тогда наша маленькая мама начинала рассказывать, и в рассказе ее не было ни начала, ни конца. Окно уже давно заледенело, но ей было не до того. На дворе уже стемнело, а она все говорила о духах и бесах, о заблудших душах и чертях, незримо кишащих вокруг нас, о ведьмах и привидениях, подстерегающих нас повсюду, и о том, что никто не может про себя сказать, что он достаточно благочестив, и о том, что нужно непрерывно молиться нашему Господу Богу, единому истинному Богу, молиться с чистым сердцем. Ибо только Он может вывести нас из тьмы. А в комнате между тем было уже совсем темно, и от страха у всех нас мурашки бежали по коже, а волосы на голове стояли дыбом, да и сама маленькая мама боялась сдвинуться с места, чтобы зажечь лампу. Мы теснились вокруг нее, словно цыплята вокруг наседки. Внезапно дверь с тихим скрипом отворилась, мы окаменели от ужаса, а мама крикнула: «Кто там?» Брат Янкл, который всегда шутил, чиркнул спичкой, закатил глаза и сказал, не открывая рта: «Я пришел с того света», — зажег лампу и рассмеялся. Мы все еще дрожали от страха и терли кулачками глаза, ослепленные внезапным светом. Мама уже ругалась и разводила огонь, но никто не решался выйти в сени за водой и дровами. Даже маме было страшно. Что ж, пришлось идти Янклу. Пора было готовить еду. На ужин в тот день был фасолевый суп с полентой.

Домой вернулись отец и старшие братья. Шахне Хряк раздал нам разноцветные леденцы. Но чувство страха нас не покидало. Мы быстро и тихо поужинали, и все были рады поскорее улечься в кровать, закрыть глаза и не думать обо всех тех жутких историях, что рассказывала наша маленькая мама. Молитву перед сном, которую мы обычно бормотали в полудреме, сегодня мы произносили с особым рвением. Но это не помогло.

Посреди ночи нас разбудил громкий мамин голос: «Нет, нет, не отдам своего ребенка. Арон, смотри, смотри, Арон, вон уже другая ведьма лезет через камин, смотри, как она цепляется руками, как свисают ее длинные черные волосы! Ведьма! Помогите! Арон! Дети, вставайте! Мы благочестивые люди! Нет! Нет! Я не отдам своего ребенка! Помогите! Помогите! Арон! Арон! У нас в доме две ведьмы!» Отец вскочил с кровати, зажег свет. Проснулись все дети, отец облачился в молитвенное покрывало, и вот тогда нам стало по-настоящему страшно. Мама продолжала выкрикивать непонятные слова, малыши вторили ей громкими рыданиями. Глаза у мамы были открыты, а своего младшенького она двумя руками крепко прижимала к груди, как будто кто-то хотел его у нее отнять. Отец начал петь псалом: «Ашрей оиш ашер лой oлах баацас решоим»1. Время от времени он подходил к дверному косяку, целовал мезузу и говорил с монотонной напевностью: «Чист и благословен наш дом, и быть не может нечистых в нем, священные книги нас хранят, на дверях мезузы — свидетели наши и защита». Теперь мы тряслись от страха еще больше, чем во время маминого приступа. Потому что отец был для нас очень важным человеком, и когда он становился таким серьезным, вот тогда мы по-настоящему боялись.

Но тут весельчак Янкл неожиданно спокойно, сонно и едва ли не позевывая произнес: «Отец, не хочешь ли скрутить себе папироску? Мне сегодня проспорили пачку табака». И тогда Шахне сказал: «Ты слышал, отец? У него есть табак. Я бы тоже не отказался покурить». Отец резко оборвал молитву, сложил молитвенное покрывало, скрутил себе папироску и прикурил от лампы. Янкл и Шахне — единственные, кому было позволено курить в присутствии отца, — тоже скрутили себе по папироске. И пошел обычный разговор о самых повседневных вещах: о том, что Юз Федоркив хочет продать свою кобылу, что кукурузу надо бы засыпать в амбар, что для картошки в погребе нужно побольше соломы, а то она может и замерзнуть, что корову пора вести к быку, и еще много о чем. И все постепенно забыли про мамин сон, младшие уже посапывали, но отец на этот раз не погасил лампу, а только уменьшил фитиль и тоже лег спать. Он еще пару раз позвал маму, но она, бедняжка, уже спала, и отец сказал, словно про себя: «Да уж, послал Господь сон… Спокойной ночи».

6

На следующий день мы сгорали от нетерпения поскорее рассказать всем о том, что произошло. С утра старшие занялись обычными делами, а на всю ораву младших, как всегда, была только одна пара сапог. И взять их мог лишь тот, кто делал что-то полезное: шел за водой с бочкой, прикрученной к санкам, или за дровами, или в один из трех еврейских домов, чтобы что-то одолжить или, наоборот, вернуть. Сегодня мы едва ли не дрались за эту пару сапог: все готовы были делать что угодно, лишь бы поскорее выскочить из душной, затхлой комнаты на морозный воздух, встретить друзей, скользить с ними по льду и скатываться с горок, узнать их новости, а самое главное, рассказать о нашем небывалом происшествии. Младшие рылись в старом хламе в поисках хоть каких-то обрывков кожи — того, что осталось от давно изношенных сапог, и пусть они уже не подходили друг к другу, все, что когда-то было на ногах, теперь приматывалось к ним веревками, проволокой или старыми тряпками. Лишь бы вон из дому! Из комнаты, которая уже не способна защитить от ведьм и привидений!

Каждый рассказывал о пережитом по-своему, что-то приукрашивая, что-то выкидывая, что-то добавляя, в зависимости от темперамента рассказчика, — но каждый из нас имел огромный успех.

В еврейских семьях это нашествие считали доказательством того, что мы недостаточно благочестивы, а главный грех нашей семьи в том, что дети в ней не учат основ веры и не воспитываются в нравственной строгости; вместо этого носятся целыми днями с украинскими детьми — и этот случай должен послужить уроком для всех. Украинцы — бабы, мужики и дети, собравшиеся на площади перед трактиром в своих белых овчинных тулупах и нарядных одеждах, чтобы идти в церковь, — тоже не без злорадства усматривали в этом предупреждение Господне: «Столько детей в семье Арона, — причитала соседка Юза Федоркива, — а в Бога не верят. Но в наши праздники Господь предупреждает и неверующих, которые еще, быть может, не совсем потеряны…».

Вот и сейчас старый Юз Федоркив пришел к нам домой, пил чай и молчал. Его густые усы сурово нависали над верхней губой, седые волосы на голове были взлохмачены, а сквозь раскрытый ворот льняной рубашки виднелась волосатая грудь.

Уже много лет они с отцом вели один и тот же разговор. Разговор с продолжением. Начинали они всегда точно с того момента, на котором остановились в прошлый раз. «Арон, — говорил один, — вчера, или позавчера, или неделю назад ты утверждал то-то и то-то». А другой отвечал: «Юзик, не я, я никогда ничего не утверждаю, я только говорю, что если бы кто-нибудь стал утверждать то-то или то-то, то ему можно было бы возразить то-то и то-то…». И вот уже их было не остановить. Вертелся этот вечный разговор вокруг вопроса о том, почему Господь Бог, которого признают и почитают все народы и все религии и который сам, будучи отцом всего сущего, тоже признает и принимает всех живых существ, включая дождевых червей, почему же Он не создал один народ, большой единый народ и одну религию? Говорили они и о Его всемогуществе, чудесным проявлением которого был каждый аист, возвращающийся весной из теплых краев, и каждая полевая мышка. И что Он мог бы, если бы захотел, загнать в одну яму всех чертей и злых духов и замучить их до смерти, но почему-то Он их создал, этих духов и чертей, которым иногда удается сбить нас с толку? Последнее время их разговор вертелся вокруг шести дней творения, которыми оба они благочестиво восхищались. Бог только и сказал: «Да будет!» — и явилось. Из ничего, даже не из пустого кармана, ведь, чтобы в кармане было пусто, сначала у тебя должен быть карман!

И все же один маленький скромный вопрос не давал покоя нашему соседу Федоркиву: у мышки есть норка, у аиста есть гнездо, у лошади есть хлев, у собаки — конура, у льва — пустыня, у помещика — поместье, у нас есть наши дома, уголки и закоулки, а у Бога есть небо! И этот мудрый глубинный порядок — это самое прекрасное, что только есть на свете, но небо-то, небо Он создал лишь в первый из шести дней творения. Где же Господь Бог жил до того, как создал небо?

Это были очень серьезные разговоры, ни на секунду не становившиеся циничными или кощунственными. Потому что не верить или даже только сомневаться означало бы почти то же самое, как не верить или сомневаться в том, что твердая, надежная земля у тебя под ногами сможет тебя удержать, или что солнце взойдет и на следующее утро, или что после ледяной зимы снова наступит весна, или что, когда растает снег, взойдут озимые!

Сегодня они говорили о событиях прошлой ночи. Отец сказал, что и сам хотел бы поехать к своему ребе, обладавшему чудодейственной силой и мудростью, за советом. По его личному разумению, это был лишь знак, предупреждающий, что молодежь стала слишком легковерной. «На прошлой неделе я ехал из Городенки домой с твоим сыном, студентом, и он о своей собственной вере говорил кощунственные вещи, а на перекрестке у каменного распятия даже не снял шапку и не перекрестился».

«Да-да, — отвечал старый Федоркив, — тут ты снова прав, мои не крестятся, твои не молятся, отсюда все эти знаки и знамения».

Отношения между нашей семьей и семьей Федоркива были очень близкими. Жили мы по соседству, а отец и Юз Федоркив являли собой пример самой крепкой дружбы. И для каждого из нас в их семье находился приятель-одногодка. Мама рожала в то же время, что и Юзиха, и все малыши беспрепятственно ползали то по одному дому, то по другому, делили по-братски все, что им перепадало из еды, а совсем маленькие сосали грудь обеих мам.

Дружба связывала Ивана Федоркива, который учился в Городенке в гимназии, и мою четырнадцатилетнюю сестру Рохл. Когда Иван приезжал из города домой, он первым делом появлялся у нас — под предлогом что-нибудь купить или заказать у отца. Но все знали, что на самом деле он приходил поболтать или хотя бы переглянуться с Рохл. Однажды я увидел, как он незаметно подсунул ей тоненькую книжечку. Рохл каждый раз краснела, когда он приходил, а когда она ждала его прихода, то всегда вплетала в волосы красную или зеленую ленту или надевала новый передник. Старшие братья сразу подмечали ее приготовления, отпускали обидные шутки и даже грозились поколотить ее. Впрочем, на такое они не решились бы, потому что Рохл была единственной девочкой в семье, избалованной отцом и очень красивой, высокой и стройной. У нее были черные глаза, мерцавшие, словно две крупные вишни, груди маленькие и упругие, как яблочки, и две длинные темные косы ниже пояса. Она часто шутила и смеялась со своими украинскими подружками, а те завидовали ей, потому что за ней ухаживал Иван Федоркив. Смеялась она и над братьями, считая, что те просто завидуют: сами они люди простые и недалекие, а молодой Федоркив учится в гимназии, читает книги и совсем по-другому думает обо всем на свете, не так даже, как его собственные братья, которые тоже его не понимают. Сам же он знает и понимает больше, чем сельский учитель или священник, и даже больше, чем ученые евреи. И ей он всегда приносит книги, где рассказывается о прекрасных, смелых и умных людях, которые оказывались в ситуациях посложнее нашей, но всегда находили какой-то выход. Они бы и не подумали слушаться братьев, которые ничего не знают, а решали бы сами, с кем им разговаривать и гулять. Впрочем, не только нашим братьям, но и старшим братьям Ивана не нравилась его дружба с Рохл. Они бранили и высмеивали его за то, что он связался с еврейкой. Его они называли «фертиком» и «Иваном-жиденком», а он на них даже не обижался и говорил только, что они — как сыновья Арона и нужно просто набраться терпения, потому что когда-нибудь они и сами всё поймут, раскаются в своем дурном поведении и будут просить у него, младшего брата, прощения.

Стало быть, две наши семьи связывало уже три большие дружбы: нашего отца и Юза, нашей мамы и Юзихи, нашей сестры и студента Ивана.

Но была между нашими семьями и еще одна, очень важная дружба.

Был у Федоркивых слабоумный мальчишка, которого все звали Благодарение-Богу. Лет четырнадцати от роду, он был широкоплечим, коренастым, с непропорционально большим девичьим лицом и выпученными стеклянными глазами. Когда его о чем-то спрашивали, он всегда улыбался, что-то бормотал, а потом преданно смотрел в глаза и говорил: «Благодарение Богу, благодарение Богу, благодарение Богу». Некоторым злым и глупым людям это давало повод для разных шуток. Они, к примеру, спрашивали: «Неужто ты и в самом деле скоро женишься на сельском священнике?» А в ответ только: «Благодарение Богу, благодарение Богу». «Неужто твой отец скоро помрет?» А он: «Благодарение Богу, благодарение Богу». «Правда, что твои братья забьют тебя на Пасху?» А он, как всегда, преданно глядя своими телячьими глазами и дружелюбно улыбаясь: «Благодарение Богу, благодарение Богу, благодарение Богу».

Подшучивали над ним только тогда, когда поблизости не было никого из Федоркивых, потому что братьев Федоркивых все боялись. Однажды они услышали, как сын старосты дразнил Благодарение-Богу, и избили его до полусмерти.

Мать, отец и братья Федоркивы очень любили Благодарение-Богу и всегда подкармливали его, а он все ел, ел и постепенно стал толстым, как откормленный поросенок.

В нашей семье был мальчик одного возраста с Благодарением-Богу, его молочный брат. В детстве он упал вниз головой с яблони, потерял речь и слух и с тех пор с одной стороны рос быстрее, чем с другой. Прошло несколько лет, и одно плечо у него было ниже другого, одна рука короче другой, и даже одна половина лица была меньше, чем другая. Как-то само собой получилось так, что он не участвовал в наших играх, несмотря на напоминания отца всегда брать его с собой. Характер у него сделался невеселым. Он смотрел на всех своими большими карими глазами, словно нищий, и все его жалели. Так его и прозвали: Рахмонесл, что означает «сострадание». И без какого-либо содействия со стороны вышло так, что Благодарение-Богу и Рахмонесл стали неразлучными друзьями. Где бы они ни находились, они всегда были вместе. Они могли часами сидеть и молчать, словно две лошади, а потом вдруг обнимались, начинали дурачиться, валяться по земле, иногда даже смеяться, а потом снова успокаивались и подолгу сидели молча. Друг с другом они делились всем, что имели, и иногда Рахмонесл приходил домой в рубашке Благодарения-Богу или Благодарение-Богу возвращался домой в курточке Рахмонесла. Время от времени их можно было видеть в хлеву или на навозной куче рядом со скотиной. Иногда они поколачивали друг друга, но по-своему, с остановками: один пинал другого, тот хватался за больное место, ждал какое-то время, а потом наносил ответный удар. Бывало, что они кусали друг друга за руку, ухо или нос, но не по злобе, а скорее из любопытства, потому что лица их при этом всегда оставались добрыми. Но самой любимой их забавой было стоять над колодцем и смотреть на свое отражение, строить рожи, смеяться и плевать в воду — плевать им очень нравилось.

Выходило, что две наши семьи были крепко связаны четырьмя дружбами: между старшими мужчинами, которые уже двадцать лет вели один и тот же разговор; между двумя женщинами, которые на протяжении тех же двадцати лет рожали детей и помогали друг другу их растить, так что у каждого ребенка было по две матери и по две кормилицы; между студентом Иваном и сестрой Рохл и между Благодарением-Богу и Рахмонеслом. Младшие дети всегда беспрепятственно играли во дворе у нас и у Федоркивых, делились друг с другом едой и говорили на одном языке.

Однако между взрослыми детьми наших семей, где-то от восемнадцати до тридцати лет, отношения были натянутыми. Нельзя сказать, чтобы они были врагами, но всегда присутствовали какие-то разногласия, всегда достаточно было искры, чтобы пороховая бочка взорвалась. По воскресеньям и в праздники все парни обычно собирались в трактире: сначала мирно шутили, потом кто-то ненароком отпускал бранное словечко, кто-то хвалился силой, кто-то подначивал. Потом уже мерялись мускулами и боролись друг с другом — поначалу в шутку, но вот уже кого-то ударили кулаком, кого-то схватили за чуб — и начиналась настоящая драка. Поначалу не в полную силу, со смехом, но потом становилось все жарче и жарче, в дело шли кружки и бутылки, стулья и лампы, подсвечники и ножки столов. Наконец вся эта куча-мала вываливалась на улицу, привлекая внимание зевак и увеличиваясь в размерах, словно снежный ком. Дрались стенка на стенку, лилась кровь, визжали бабы.

Староста всегда появлялся лишь по прошествии часа, когда наиболее благоразумные уже начинали успокаиваться и брататься друг с другом. Заключалось перемирие, и вскоре все снова оказывались в трактире: мирились, пили водку и пиво, со знанием дела обсуждали захваты и удары и с гордостью демонстрировали ссадины, порезы, раны, царапины и синяки. И снова все от души радовались друг другу, напивались и расставались друзьями — и оставались ими до тех пор, пока в один из воскресных или праздничных дней все не повторялось в точности так, как это было сегодня.

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых (древнеевр.).