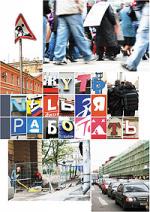

Превышение скорости,

или «Как вы провели отпуск?»

Сказка о потерянном времени

Иногда я задумываюсь над тем, как часто что-то совершенно бесполезное и даже вредное кажется людям жизненно необходимым и важным. Десятки раз в течение одного дня каждого человека атакуют легионы искусственно сформированных потребностей, и только один человек из десяти нуждается в том, что ему действительно нужно. Остальные девять бывают, как правило, слишком заняты для подобных рефлексий… В самом деле, где уж тут раздумывать над проблемой разделения зерен и плевел, когда так мало времени и так много дел: предпоследнюю модель мобильного телефона необходимо срочно сменить на новейшую, машину — купить, а если она уже куплена — то, к примеру, отремонтировать (это ведь очень хлопотно — ремонтировать машины, которые попадают в вожделенную категорию «не хуже, чем у людей»), на сезонную распродажу в магазине одежды — успеть (и обязательно приобрести там со стопроцентной скидкой костюм от Армани), и что ж, пожалуй, даже что-нибудь прочитать — не слишком сложное (чтобы не сильно загружать голову), но обязательно модное (чтобы можно было при случае ввернуть в разговор).

Чего стоят все эти условно нужные приобретения? Правильно. они стоят денег. а деньги просто так никому не даются — их надо зарабатывать. Так что восемь, десять, двенадцать (кто больше?) часов в день основная масса людей тратит на сидение в офисе, перекладывание, перепечатывание, подписание бумаг, сделки, переговоры, совещания, встречи — иными словами, на работу, способную воодушевить разве что ксерокс, но уж никак не живого и думающего человека. А долгожданные выходные чаще всего бывают потрачены на приобретение бессчетного количества условно необходимых материальных благ. При этом покупки становятся с каждым разом все бессмысленнее, а предложения — все безличнее. «Завтра надо сделать то-то и то-то…» — и за этим теряется, казалось бы, очевидный вопрос — кому это надо? И стоит ли в конце концов поставленная когда-то (и не исключено, что теперь уже прочно забытая) цель затрачиваемых на ее достижение усилий? Ведь вещь, какой бы дорогой и замечательной она ни была, может, например, сломаться, или ее могут украсть; в свою очередь, время, которое человек продает, обменивает на деньги ради будущего приобретения, никоим образом не будет ему возвращено или компенсировано. Не получается ли, таким образом, что, приобретая что-то — телефон, машину, квартиру, дачу, — мы себя в то же время обкрадываем?

Конечно, подобные рассуждения могут вызвать множество упреков в мой адрес: мол, как же так?.. Что же теперь, превратиться в бездельника, в обломова, в бродягу, в конце концов? Не имея нормальной одежды — ходить оборванцем, не имея квартиры — жить под забором, не имея средств — пухнуть с голоду? Не к этому ли вы призываете?

Нет, если я вообще к чему-то призываю, то уж точно не к этому. Просто каждый из нас, я уверена, мог бы чуть меньше работать, и пусть даже при этом чуть меньше иметь, но зато более осмысленно жить — и жить с удовольствием.

* * *

По большому счету ведь работа должна приносить удовольствие. А часто ли мы встречаем людей, которые вечером в воскресенье говорят о предстоящем им понедельнике не то чтобы даже с симпатией, а хотя бы без отвращения? Да и само это воскресенье, как и вообще выходные, равно как и целый отпуск в контексте нелюбимой работы, превращаются в какой-то побег из тюрьмы, в странную и заранее обреченную на неудачу попытку прожить за один единственный месяц весь год и наверстать тем самым упущенное. Набросаю-ка я приблизительный список дел на отпуск, который может взять за основу вообще любой офисный работник. если сами еще не придумали — воспользуйтесь.

- Встретиться с друзьями.

(Школьными, институтскими, старыми добрыми, «с которыми надо» — короче, с теми друзьями, которых вы в течение трудового года систематически динамили, а они о вас все никак не забывали — и звонили, звонили… Причем учтите, что время, потраченное на одного другочеловека, вне зависимости от вашего желания, в каждом отдельном случае будет примерно на тридцать минут превышать то, что вы запланируете. В течение этого получаса вас будут укорять и совестить, а вы будете, вероятнее всего, оправдываться и даже, может быть, врать. И только потом уже пообщаетесь — друзья ведь вы все-таки или не друзья?) - Погулять на свадьбе. (Ах, никто не приурочил свою свадьбу к вашему отпуску? Как жаль…)

- Посмотреть мир. Весь! (Ну, или хотя бы Египет…)

- Почитать книги. (Господи, да хоть сколько нибудь… Хоть две!)

- Посмотреть все фильмы, вышедшие за последний год и не содержащие в титрах имя и фамилию Стивена Сигала.

- Провести генеральную уборку. (В худшем случае она закончится ничем, в лучшем — обработкой напольных покрытий при помощи пылесоса, и ни в коем случае не закончится наведением порядка в области компьютерного стола.)

- Позаниматься спокойно любимым делом, отдаться наконец своему увлечению, не дрожа над каждым часом как в лихорадке… Ведь у вас есть такое дело?

Хобби — это особый разговор. У каждого занятого и серьезного человека непременно есть какое нибудь увлечение, нередко хранимое в строжайшем секрете — потому что уже это то свое, светлое, это не за деньги, а по любви, и рассказ о таком деле возможен только в подпитии, в компании как раз тех самых друзей, встреча с которыми происходит раз в год в отпускное время. При этом интересно отметить, что у людей, искренне любящих свою работу, хобби, как правило, отсутствует; им не приходится дробить себя на множество мелких и бессмысленных дел (во всем дилетантском действительно мало смысла) — они и так уже заняты тем, что им по душе. Хобби, как показывает практика, есть порождение и следствие отупляющей, нелюбимой работы. Мне трудно представить себе человека, душой и телом преданного офисной деятельности, тем более что деятельность эта по большому счету ни души, ни тела не требует. Душа как ежедневный и исполнительный поставщик неудобств, связанных с ее наличием, продвижению по карьерной лестнице никак не способствует — ну, где уж тут быть хорошим менеджером по продажам, когда у вас застенчивость, стыдливость, совестливость, вежливость, забота о ближнем… А то еще и начнет человек осознавать себя не как хорошо смазанную и качественно изготовленную деталь для машины, а как отдельное, подвижное существо, которому даже ничто творческое не чуждо,— глядишь, вот он и уволился по собственному желанию.

А тело так и вовсе может устать, заболеть, захотеть домой или на улицу — воздухом подышать вместо гипсокартона. офис не может позволить себе потакать таким глупым потребностям, ему необходимо человеческое тело, сведенное к минимуму — взгляд, жест, шестьдесят знаков в минуту на клавиатуре компьютера, поворот головы — а остальное все мимо.

Само собой разумеется, что человек, которого используют таким неоригиналь ным образом (зато за деньги), ищет для себя хоть какую нибудь тихую гавань, убежище, в котором можно было бы немного побыть собой. и также не вызывает удив ления, что люди, посвящающие девяносто процентов своего времени продвижению какой нибудь заграничной кукурузы на российский рынок, по ночам с горящими глазами собирают в своем пентхаузе необыкновенной красоты светильники из железного лома, или занимаются реставрацией старых автомобилей, или вы стукивают на печатной машинке (потому что от компьютера уже, конечно, воротит) какой-нибудь роман… В человеке очень трудно убить человеческое. Вы вот чем занимаетесь в свободное время?

Может быть, и не стоило бы рассуждать обо всем этом в таком ироническом ключе — ведь смешно никому не будет. Офисных работников (тех самых, которые «с интересами») мои рассуждения, скорее всего, либо возмутят, либо разозлят, а то и вообще вызовут в свой адрес обвинения в «голожопом снобизме», как уже не раз бывало. Да и оставшуюся (существен, но меньшую) часть народонаселения этот разговор навряд ли обрадует. Чему тут, в самом деле, радоваться, когда тысячи людей ежедневно отрекаются от себя, от всего индивидуального, личного в пользу вещей. Ох уж мне эти вещи…

Однако понять можно и тех, и других. Чем еще, кроме накопления материальных благ, может заниматься в жизни человек, для которого его индивидуальное, особенное — закрыто, не найдено? Ведь это особенное, индивидуальное не так-то просто обнаружить в себе: одному, допустим, поможет случай (зашел человек от нечего делать на выставку, например), другому — дружественный взгляд со стороны и не навязчивый разумный совет, третьему же, может быть, внутренний голос нашепчет его призвание. Ну, а кто-то ведь так и останется нераскрытым, безличным, средним. Тем больше следует ценить по-настоящему любимое дело, если оно найдено, и тем преступнее бывает выбор между призванием и деньгами, сделанный в пользу последних. Впрочем, бывают, наверное, в жизни случаи, когда именно любимая работа приносит исполнителю весомый доход… Только вот сама я не припоминаю ни одного человека, о котором могла бы сказать, что он тренинг-менеджер по призванию. Равно невероятным мне кажется, чтобы фразы вроде «Лешенька у нас такой талантливый мальчик — прямо настоящий растет банковский служащий»,— звучали в беседах хвастливых мам…

Скорее всего, единственное свое неоспоримое удовольствие вы все-таки получаете от выжигания по дереву или от игры на бас-гитаре. Так и не лучше ли в этом случае всегда заниматься любимым делом? И пусть вам при этом чего-то будет недоставать — человеку на самом деле не много нужно. В конце концов, нехватка вещей не так страшна, как бессмыслен ное растрачивание драгоценных часов и дней, обрывающее жизненный нерв и стирающее человека, как предназначенный для карандаша ластик стирает след от ручки — не сразу, но зато наверняка. А на месте стертого изображения остается в конце концов грязно-серое неряшливое пятно, поверх которого ничего уже нельзя нарисовать. С человеком тоже самое может произойти. Так что подумайте: «работать нельзя жить» — может быть, ваша запятая во втором случае?