Вступление к книге

О книге Саймона Купера и Стефана Шимански «Футболономика»

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России

Мы можем сказать себе: у нас в запасе годы. И это нельзя назвать

неправдой. Мы можем просто продолжать радоваться

тому, что одно из крупнейших на Земле спортивных событий

состоится у нас. Драмы матчей будут разыграны в еще

не выстроенных декорациях новейших российских стадионов.

А улицы наших городов на целый месяц в начале лета

2018-го превратятся в сплошной фестиваль молодежи, студентов

и не только.

Мы имеем полное право жить в радостном ожидании,

но нам следует уже сейчас вооружиться специальными

знаниями. В особенности это важно для тех, кто серьезно

увлечен футболом, следит за его текущими новостями и понимает

принципы, на которых построена эта игра во всем

многообразии ее спортивных, социальных и экономических

проявлений.

Иногда полезно понять, что некоторые знания, фундаментальностью

которых ты гордился, не абсолютны. Слова,

которыми описываются процессы в хорошо знакомом тебе

деле, стерлись от слишком частого употребления и почти

утратили смысл.

«Футболономика» — попытка авторов поговорить с нами

о футболе с прочных научных позиций экономики и социологии.

Определенно, Купером и Шимански двигала неудовлетворенность.

Изначально — результатами, которые показывает

футбольная сборная Англии. После ее победы на чемпионате

мира-1966 жители «родины футбола» убедились

в своей избранности, но в следующие полвека англичане

даже не приблизились к уровню, продемонстрированному

на том домашнем турнире. Российские любители футбола

пока — счастливчики, их «золотой век» впереди. Англичане

же, привыкшие считать свой футбол лучшим в мире,

имеют основания опасаться, что их славные времена в этой

игре миновали.

«Что же не так с английскими футболистами?» Купера

и Шимански, откровенно говоря, не интересует формулировка

собственного ответа на этот избитый вопрос. На него отвечали

тысячекратно, но с приближением очередного мирового

чемпионата Англия снова верила, что уж в этот-то раз

ее футбольная сборная завоюет заветный кубок… чтобы

спустя месяц привычно разочароваться и полить вчерашних

любимцев грязью. «Что не так с нашими ожиданиями

от английских футболистов?» А вот это уже вопрос, который

авторам «Футболономики» задать себе любопытно, и честная

ревизия привычных представлений, последовательное

избавление от заблуждений позволили им определить подлинное

место современного английского футбола в мировой

системе координат.

Согласившись с большинством любителей футбола в том,

что эта игра — больше, чем феномен спорта, Купер и Шимански

показали, какими именно экономическими и демографическими

нитями связан футбол с жизнью, которая

течет за стенами стадионов. Почему, например, даже

в постколониальном мироустройстве британская экономика

остается конкурентоспособной, Лондон по-прежнему входит

в число основных финансовых центров, а английские футболисты

не играют соответствующей роли в своем деле? Ответ

на этот вопрос звучит почти скандально: футбол в Англии

почти утратил связь с обществом, кадры для этой игры рекрутируются

почти исключительно из одной, причем стремительно

сокращающейся, социальной группы — традиционного

рабочего класса. Это важный сигнал и для российского

футбола, в котором «сверху» методично насаждается

представление о высокой социальной значимости игры, о необходимости

вовлекать в нее максимально возможное число

регионов и общественных слоев.

Итак, авторов «Футболономики» не устроили принятый

в футбольной сфере уровень аргументации и замкнутость

футбола на самом себе. Они смело материализуют

пресловутые слагаемые футбольного успеха, позаимствовав

их из других сфер. Этих переменных три: численность населения

страны, размер ее национального дохода на душу

населения и опыт прошлых футбольных выступлений национальной

сборной. Авторам удалось получить соответствующие

данные по 189 странам мира и выяснить, что, исходя

из количества жителей страны, размера душевого дохода

и опыта международных матчей Англия относится к «умеренным

ударникам» игры, т. е. странам, которые систематически,

хотя и не намного, превосходят расчетные ожидания.

Иначе говоря, английская футбольная сборная выступает

не хуже, а лучше, чем следовало бы ожидать.

Но куда важнее, что в этом рейтинге команда родоначальников

футбола располагается следом за сборной России.

Это почетное для нас соседство, оно оставляет нам, с точки

зрения авторов, вполне ощутимые шансы однажды завоевать

мировой кубок, в чем Купер и Шимански наотрез отказывают,

например, Люксембургу или Белоруссии.

Но во что нам обойдется это удовольствие? Футбол в России

существует в условиях фатального разрыва ожиданий.

Его считают у нас неким средством социальной анестезии.

Правительство напрямую вмешивается в сферу ответственности

профессиональной лиги и «в ручном режиме»

оказывает помощь клубам, которые оказались на пороге

банкротства из-за того, что ими управляли безответственные

менеджеры. С одной стороны, определяя место футбола

в скромной потребительской корзине, его пытаются

приравнять к товарам первой необходимости. Но, с другой

стороны, когда зимой 2010–2011 гг. прекратил свое существование

футбольный клуб «Сатурн», достоянием общественности

стала зарплатная ведомость его игроков. Из нее

следовало, что футболисты этой более чем скромной по результатам

команды, за вычетом нескольких совсем юных

мастеров, — миллионеры. Причем многие — миллионеры

долларовые.

Но «Сатурн» — не исключение, а пример действующего

правила. Именно по таким законам и оперируя именно такими

суммами, живут все российские клубы высшего дивизиона.

Профессиональный футбол по соотношению вложенных

и полученных от него средств ближе к предметам роскоши,

чем к товарам первой необходимости; он странно

и нелепо смотрится рядом с народной буханкой хлеба

и льготным проездным билетом на автобус. Еще одно трагикомичное

доказательство этому было получено на примере

истории пермского клуба «Амкар», который в одни сроки

с «Сатурном» был близок к краху, но счастливо избежал

гибели. Однако не 230 000 рублей, собранных в буквально

пущенную по кругу шапку митингующими пермскими болельщиками, спасли их любимую команду от банкротства.

А $20 млн, которые краевые и федеральные власти смогли

аккумулировать, увидев, по какому поводу люди в Перми

вышли на городскую площадь. Иначе говоря, приравняв футбол

к предметам первой бюджетной необходимости, мы все

равно вынуждены оплачивать его издержки по рыночным

расценкам.

«Футболономика» формулирует для экономических сделок

в рамках игры несколько здравых рекомендаций, следование

которым помогло бы клубам избежать лишних расходов.

Но авторы и не пытаются сделать вид, что футбол можно

назвать хорошим бизнесом. Футбол — бизнес как минимум

своеобразный, и он может приносить своему владельцу доход

лишь с таким количеством существенных оговорок, что лишь

единицы увлекутся идеей на нем заработать. Но неверным

было бы впасть в другую крайность и смириться с мыслью,

что футбол — бестолковое с финансовой точки зрения занятие,

способ быстро сжечь астрономические суммы. В качестве

обоснования этой позиции часто приводится пример

мадридского клуба «Реал», который летом 2010 г. потратил несколько

сотен миллионов евро на новых футболистов, но это

не принесло команде всех желанных кубков.

Просто внимание к деньгам в футболе гипертрофировано:

по уровню доходов самый оборотистый на планете клуб

«Реал» более чем вдвое уступает, например, малоизвестной

за пределами своей отрасли компании TIMET. Она занимается

титановыми сплавами и в списке американских компаний,

акции которых имеют свободное хождение на рынке,

занимает скромное место в конце пятой сотни. Разница

в том, что у TIMET — свыше $1 млрд дохода, а у «Реала» —

по всей планете около 1 млрд болельщиков, сочувствующих

и, наконец, просто знающих о его существовании.

У авторов «Футболономики» — благоприятный прогноз

по развитию игры в странах с растущими экономиками, обширными

ресурсами и пристальным вниманием к футболу

со стороны властей. Но не менее важно и то, что, избавив эту

игру от массы клише, относящихся к спорту и деньгам, Купер

и Шимански получили фактические доказательства того,

что футбол умеет спасать человеческие жизни. Чемпионаты

мира положительно влияют на статистику самоубийств,

а люди, вовлеченные в великую игру как участники и зрители,

называют свою жизнь более счастливой в сравнении

с теми, к которым большой футбол пока не пришел. Авторы

пришли к замечательному в своей правдивости заключению,

которое можно было бы сформулировать так: мы смогли измерить

и описать при помощи цифр все, что было возможно,

и обнаружили, что в этой игре имеется кое-что еще.

Магия футбола — вот что завораживает и уже не одно

столетие заставляет биться в унисон сердца миллионов болельщиков

по всему миру. В 2018 г. главный футбольный чемпионат

пройдет в России, и это, наверное, навсегда разделит

нашу жизнь на «до» и «после».

Роман Трушечкин, обозреватель PROспорт

Езда на автомобиле, оснащенном приборной панелью

В поисках новых футбольных истин

Идея этой книги родилась в стамбульском отеле Hilton. Пускай

на вид он не ахти — приземистое, в духе бруталистской

архитектуры, здание, но как только тамошние секьюрити,

удостоверившись, что у вас в машине не припрятана взрывчатка,

дают добро на въезд, вы погружаетесь в атмосферу

такого сладостного умиротворения, что и уезжать-то не захочется.

Вырвавшись из пут 13-миллионного города, здесь

ты можешь получить стресс единственно от невозможности

выбрать, чем потешить себя раньше — посетить ли турецкие

бани, сыграть партию в теннис или в который уж раз

предаться чревоугодию, обозревая красоты заката на Босфоре.

Для поклонников футбола отрадой послужит великолепный

вид на расположенный по соседству стадион

«Бешикташ». Отношение к постояльцам выше всяких похвал

— уж на что радушны простые турки, а персонал отеля

и их превосходит по гостеприимству и предупредительности.

Здесь и встретились авторы этой книги, Стефан Шимански

(экономист в области спорта) и Саймон Купер (журналист).

Оба получили приглашение выступить на конгрессе

«100 лет союза спорта и науки», проходившем в отеле Hilton

в рамках юбилейных торжеств, устроенных футбольным клубом

«Фенербахче» по случаю своего 100-летия.

Первым держал речь Саймон. Он возвестил благую для турецкого

футбола весть: ввиду демографического бума и роста

турецкой экономики есть основания надеяться, что дела

у национальной сборной пойдут в гору. Затем слово взял Стефан.

У него тоже имелись прекрасные новости для Турции:

ввиду демографического бума и роста турецкой экономики

есть основания надеяться, что дела у национальной сборной

пойдут в гору. Впрочем, не слишком привычная к английской

речи аудитория могла и не уловить смысла сказанного.

До Стамбула мы не были знакомы друг с другом, и только

здесь, потягивая пиво в баре отеля Hilton, обнаружили поразительное

единство наших воззрений на футбол. Правда,

Стефан, будучи экономистом, усвоил привычку к въедливости

в работе с данными и не отступается, пока все не разложит

по полочкам, а репортер Саймон норовит взять интервью

у каждого встречного-поперечного, но это всего лишь

внешнее различие между нами. Зато мы дружно уверены,

что в футболе многое можно объяснить и даже спрогнозировать,

если толком изучать документальные материалы,

в особенности те, что лежат вне сферы собственно футбола.

Слишком долго свет учения обходил стороной футбол.

И поныне футбольные клубы в массе своей управляются

людьми, привыкшими делать то, что делают, просто потому,

что так принято, потому, что так происходило всегда.

Например, эти деятели «всегда знали», что темнокожие

спортсмены — «слабаки», и потому вечно переплачивали посредственным белым игрокам. Сегодня они гнобят темнокожих

тренеров, покупают не тех игроков, а потом доверяют

им пробивать пенальти, причем не теми, какими

надо бы, способами. (Между прочим, мы в два счета объясним,

почему «Манчестер Юнайтед» победил по пенальти

в финале Лиги чемпионов, проходившем в Москве. В той

истории свою роль сыграли один тайный знак, некий экономист,

баск по национальности, и еще дар проницательности

ван дер Сара).

Подобных ошибок не чужды и предприниматели в сфере

футбольной индустрии. Они покупают клубы, похваляясь,

что будут управлять ими «как положено управлять бизнесом», но через пару-тройку сезонов, как и их предшественники,

тихо сматывают удочки под такое же дружное улюлюканье

публики. Кстати, болельщики и спортивные журналисты

тоже не без греха. Они придумывают газетные заголовки,

построенные на ложных посылках, вроде «„Ньюкасл“ заполучил

себе звезду ЧМ» или «Чемпионат мира с экономической

точки зрения станет золотым дном». Спортивная пресса

знай себе повторяет сомнительные клише вроде: «Футбол

становится скучнее, потому что крупные клубы вечно выигрывают», «Футбол — это большой бизнес» или вот такой,

отражающий, пожалуй, самый распространенный футбольный

миф — «Английская сборная должна добиваться большего». А между тем никто никогда не удосужился проверить,

есть ли под этими измышлениями хоть какая-то реальная

почва.

Надо сказать, что для большинства мужских командных

видов спорта характерна такая же чрезмерная опора на традиционные

представления. До недавнего времени они вовсю

процветали и в бейсболе, делая его прибежищем целой

кучи замшелых стереотипов. Так, с незапамятных времен было принято «красть» базы, прибегать к пожертвованным

бантам и оценивать достижения игроков по средним очкам

в бэттинге. Никому и в голову не приходило усомниться, правильно

ли это; все поголовно знали, что так и надо.

Впрочем, это было до появления Билла Джеймса. Как и героиня

книги «Волшебник страны Оз» Дороти, Джеймс —

уроженец одного из сельских уголков Канзаса. Поначалу

круг его занятий ограничивался отслеживанием статистики

местных бейсбольных команд Малой лиги да присмотром

за котельной на консервной фабрике по производству свиной

тушенки с бобами. На досуге он начал изучать бейсбольную

статистику, посмотрев на нее, что называется, свежим

взглядом, и установил, что «традиционные представления

в области спорта по большей части есть полная чушь и нелепица». Джеймс писал, что его цель — исследовать бейсбол

как предмет «с той же интеллектуальной строгостью и упорядоченностью,

какими обычно вооружаются ученые мужи,

как выдающиеся, так и рядовые, в попытках разгадать тайны

Вселенной, общества, человеческого интеллекта или поведения

цен на рогожу в городе Де-Мойне».

В своих самиздатовских трудах, размноженных на ротапринте

и переплетенных наподобие книжек, первая из которых

разошлась тиражом в 75 экземпляров, Джеймс последовательно

развенчал укоренившиеся в бейсболе мифы. Так,

он установил, что самым важным статистическим показателем

достижений бейсболиста является редко упоминаемый

«процент занятия базы», отражающий, насколько часто

игроку удается ее занять. В итоге Джеймс и группа его

последователей (статистиков, посвятивших себя

бейсбольных данных) доказали, что старые добрые пожертвованные

банты, равно как и кража баз представляют собой

вопиюще неверные бейсбольные стратегии.

Со временем ежегодные обзоры Джеймса, озаглавленные

им Baseball Abstracts, стали издаваться в виде книг,

а потом и выдвинулись в число бестселлеров. На обложке

одного из выпусков изображена человекообразная обезьяна

в позе роденовского «Мыслителя», напряженно наблюдающая

за бейсбольным матчем. Как отмечал Джеймс в одном

из своих Abstracts, «таков из себя бейсбол, если посмотреть

на него cнаружи. Эта книга о том, что представляет собой

бейсбол, если изучать его настойчиво и скрупулезно, но с известной

дистанции».

Вскоре кое-кто из джеймсианцев начал внедряться в сферу

профессионального бейсбола. Один из них, невероятно

успешный главный тренер команды «Окленд Эйс» Билли Бин

стал героем нашумевшей книги Майкла Льюиса «Манибол»

(Moneyball). (Ниже мы еще расскажем о блестящей методике

Бина на рынке трансферов и ее пользе для футбола.)

Кончилось тем, что даже люди, весьма далекие от бейсбола,

заинтересовались Джеймсом и его работами. В 2002 г.

руководство Boston Red Sox назначило его на пост своего

«старшего советника по бейсбольной игровой практике».

В тот же год во главе команды был поставлен 28-летний

джеймсианец Тео Эпштейн, ставший, таким образом, самым

молодым главным тренером за всю историю Высшей лиги.

Результат не замедлил сказаться — «прoклятый», как поговаривали,

клуб дважды выиграл World Series — чемпионат

США по бейсболу среди обладателей кубков Американской

и Национальной лиг.

Пришло время и футболу претерпеть собственную

«джеймсианскую» революцию.

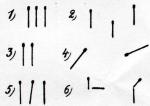

Игра в цифры

Довольно странно, что футбол так чурается изучения фактических

данных, ведь любовь к числам как раз и есть одна

из причин, по которым эта игра привлекает такое множество

фанатов.

Если кого и стоит спросить об этом, так это Алекса Беллоса.

Он — автор совершенно замечательной книги «Футбол:

образ жизни по-бразильски» (Futebol: The Brazilian Way

of Life), но помимо того еще и обладатель ученой степени

по математике. Вот что сказал нам Беллос: «Числа обладают

невероятно ублаготворяющим воздействием. Наш мир

лишен порядка, а математика — это способ рассматривать

его в упорядоченном виде. В турнирных таблицах порядок

налицо, и расчеты, требуемые для их составления, на диво

просты, не сложнее таблицы умножения на три».

Рискуя вызвать протесты футбольных фанатов, заметим,

что страсть к футболу зачастую идет рука об руку со страстью

к числам. Тут вам и результаты матчей, и знаменательные

даты, и отдельное удовольствие — коротать воскресное

утро в пабе, неторопливо вчитываясь в турнирную таблицу.

А фэнтези-футбол? Составлять команду для фэнтези-лиги —

это ли не чистейшей воды игра в числа?

В своей книге мы намереваемся внедрить в сферу футбола

новые числовые показатели и новые идеи, в том числе

касающиеся числа самоубийств, расходования зарплаты,

численности населения стран и прочего, что поможет нам

пролить свет на новые футбольные истины. Хотя один из нас,

Стефан, и специализируется на экономических проблемах

спорта, наша книга совсем не о деньгах. Задача футбольных

клубов не в том, чтобы зарабатывать прибыль (и слава

богу, потому что почти никому из них это не удается);

мы же, со своей стороны, не очень-то интересуемся, кому

и что удалось заработать. Не в этом мы видим нашу цель,

а в том, чтобы при помощи некоторого набора экономических

методов (плюс немного географии, психологии и социологии)

постичь смысл того, что происходит на поле, и того,

что происходит с болельщиками вне поля.

Какая-то часть болельщиков, возможно, не захочет, чтобы

мы своей бездушной логикой цифр опошлили их чисто эмоциональную

привязанность к любимой игре. Но не они ли

первыми начнут метать в экран телевизора пивные кружки,

когда английская сборная проиграет серию пенальти в четвертьфинале

очередного чемпионата мира, хотя вместо этого

они могли бы просто припомнить суть биномиального распределения

в теории вероятностей, что и по умерит их досаду.

На наш взгляд, сейчас самое подходящее время для написания

такой книги. Впервые за всю историю футбола в наличии

имеется гигантский пласт статистических материалов

для исследования. Так уж сложилось, что футбольная статистика

всегда сводилась единственно к количеству голов

да турнирным таблицам. (Вообще-то газеты публиковали

цифры посещаемости матчей, но данные эти были недостоверны.)

Когда Стефан в конце 1980-х гг. только начал углубляться

в экономику футбола, академических статей на данную

тему было опубликовано от силы штук 20–30. А сегодня

таких публикаций — море, и содержащиеся в них крупицы

новых футбольных истин еще не достигли сознания большинства

фанатов.

Возник и еще один источник знаний — не по дням, а по часам

разрастающаяся библиотека книг на футбольную тематику.

В те времена, когда увидела свет книга Пита Дэйвиса

«Все доиграно до конца: полная история чемпионата мира в Италии» (All Played Out: The Full Story of Italia ’90) о мундиале ’90 в Италии, существовало не более 20–30 дельных изданий

о футболе, а сегодня таковых тысячи — не в последнюю

очередь благодаря Дэйвису, про которого говорят, что он сыграл

роль Иоанна Крестителя для Иисуса в лице известного

современного британского романиста Ника Хорнби. Многие

из этих книг (в том числе и «Футбол» Беллоса) таят в себе

зерна истин о футболе, которые мы и хотим раскрывать перед

вами на наших страницах.

С тех пор вал футбольной литературы стал таким мощным,

что за ней не поспевают уследить даже те, кто варится

в футбольном котле. Автор книги «Манибол» Майкл Льюис

в феврале 2009 г. так писал в New York Times: «Вирус, который

поразил в 1990-х профессиональный бейсбол, а именно,

использование статистики для поиска новых и лучших

методов оценки игроков и игровых стратегий, проник во все

ведущие виды спорта. Не только в баскетболе и американском

футболе, но также в футболе, крикете, регби и, насколько

мне известно, в снукере и дартсе — везде теперь

принято поддерживать субкультуру умников, рассматривающих

свой вид спорта не просто как игру, которая должна

быть разыграна, а как проблему, которую требуется разрешить».

В футболе к подобным умникам (собственно, одно из преданий

футбольной «чуши и нелепицы» гласит, что таковыми

непременно должны быть мужчины) относится Арсен Венгер.

Имея за плечами экономическое образование, Венгер

чуть ли не помешан на разных статистических показателях,

например, таких как расстояние, которое преодолевает

каждый игрок за время матча. Но вот что делает его героем

нашей футболономики, так это ясное понимание, что в сегодняшнем

футболе невозможно преуспеть без статистики.

Изучение ее данных поможет прояснить общую картину

и, соответственно, одержать больше побед.

Мало-помалу коллеги Венгера тоже перестают полагаться

на одно только чутье. Для анализа действий футболистов

и игры в целом они все чаще прибегают к компьютерным

программам вроде Prozone. Еще один предвестник неминуемого

вторжения джеймсианства в футбольную сферу — «Милан

Лаб». Медики этой лаборатории, созданной на базе клуба

«АС Милан», почти сразу обнаружили, что изучение параметров

прыжка того или иного игрока позволяет с 70%-ной точностью

спрогнозировать вероятность получения им травм.

Начался систематический компьютерный сбор миллионов

данных на каждого клубного игрока, и в процессе специалисты

«Милан Лаб» нечаянно натолкнулись на рецепт вечной

молодости. (Это и по сей день секрет — ни у одного клуба

нет второй такой лаборатории, а та не торопится обнародовать

свои научные результаты, поэтому игроки остальных

клубов, как правило, завершают карьеру в возрасте 30 с небольшим

лет.)

Большинство игроков стартового состава команды «Милан», побившей «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов-2007,

были в возрасте 31 года или старше: капитану команды Паоло

Мальдини было 38 лет, а автору обоих голов «Милана»

Филиппо Индзаги — 33. По большому счету этим трофеем

клуб обязан «Милан Лаб» с ее базой данных. Вот вам еще

одна разновидность истории из серии «Триумф заумных ботаников».

По мере того как наши ученые беседы все больше углублялись

в футбольную тематику и сосредоточивались на роли статистики, нас одолевали все новые и новые вопросы, и притом

самого разного свойства. Сможем ли мы найти цифры,

указывающие, какая из стран больше всего любит футбол?

Способна ли эта игра каким-нибудь образом отвратить отчаявшихся

от самоубийства? А вдруг нам посчастливится

предсказать, какие страны и клубы — вероятнее всего, это

будет Турция или даже Ирак — в перспективе займут доминирующие

позиции в футболе? Так уж получилось, что один

из нас, Стефан, живет в Лондоне, а второй, Саймон, — в Париже,

так что целый год, пока шла работа, мы «перестреливались» через Ла-Манш статистикой, аргументами за и против,

отдельными эпизодами и крупицами информации.

Между тем мы разобрали весь допотопный багаж представлений

о футболе буквально по частицам, ставя под сомнение

каждую и проверяя ее на соответствие фактическим

данным. Вот что однажды сказал нам по этому поводу директор

«Милан Лаб» Жан-Пьер Меерссман, бельгиец с неизменно

дымящейся сигаретой во рту: «Машиной можно управлять

и без приборной панели, не имея какой бы то ни было

информации, и такое положение вещей мы наблюдаем

в футболе. Здесь есть классные водители и классные машины,

но с приборной панелью ездить было бы чуть-чуть проще.

Ума не приложу, отчего же народ не желает иметь больше

информации». Лично мы — желаем.

Купить книгу на сайте издательства