Очерк из книги Льва Лосева «Солженицын и Бродский как соседи»

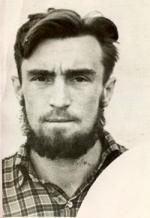

Я знал двоих харизматиков с очень своеобразной манерой речи, не заразиться которой было трудно, по крайней мере в их присутствии, Голявкина и Красильникова. Со временем это прошло, а в университетские годы все в нашей компании говорили, в меру своих имитационных возможностей, как Красильников. Я не умею описывать живую речь. Прежде всего, она неотделима от всего остального — манеры держаться, походки, мировоззрения. Красильников по меркам нашего низкорослого поколения был высок — примерно метр восемьдесят. Он ходил немного сутулясь, немного косолапо, немного пританцовывая. Потом, после тюрьмы и лагеря, прибавилась еще привычка при ходьбе держать руки за спиной. Он клонил голову набок, как бы пригорюнившись. Еще и подпирал щеку рукой. Голос у него был низкий и довольно гундосый. Вот я и подошел к необходимости описать его речь. Можно сказать, что интонационной основой она напоминала речь стариков-резонеров из народа, вернее, из советского кино — в ней была напевность и назидательность. Позднее, лет через двадцать, сходную манеру говорить культивировали в своей среде ленинградские художники-«митьки», но, мне кажется, у Красильникова это звучало помягче, не так откровенно пародийно. Да и лексика, фразеология Красильникова были, в основном, литературны, с цитатными только вкраплениями «народных» речений. Кстати, он вообще был довольно немногословен по контрасту со своим ближайшим другом Юрой Михайловым. Юра говорил в той же манере, и кто из них от кого ее перенял, я не знаю. Но Юра был словоохотлив, голос у него, при корявом, но крепком телосложении, был тонкий и сипловатый, в обращении с людьми был он смолоду резок, да еще Юра не пил, не курил — так что особой притягательностью не обладал. Однако были они в пятидесятые годы неразделимым тандемом. Они были порядочно старше нас, на четыре года. Когда мы учились на первом курсе, они, восстановившись после перерыва, на третьем. (Миша и Юра, оба 1933 года рождения, поступили в ЛГУ в 1951-м. Их выгнали из университета со второго курса, в декабре 1952 года, после многократно описанного «будетлянского хэппининга». Восстановили на следующий год.)

Бывшие однокурсники, я думаю, Миши и Юры как политически запятнанных немного побаивались и сторонились и уж точно не хотели больше с ними играть ни в какие футуристические игры, а мы хотели, да еще как! Сейчас у историков ленинградской литературы вошло в обиход выражение «филологическая школа». Под этой рубрикой перечисляют Красильникова с Михайловым, Уфлянда, Ерёмина, Виноградова, Кулле, а также Кондратова и меня. Это название условное, бессодержательное, оправданное только тем, что мы похаживали в литературное объединение филфака (в 1956–1957 годах я даже был его председателем). Но школа, учение действительно имели место. Помню, я сочинил стихотворение про строительство Петербурга. Очень им наутро после сочинения гордился и, увидев на филфаке Юру и Мишу, потащил их выслушивать мой опус. Мы нашли укромное местечко в том крыле здания, которое студенты филфака почему-то, но в данном случае уместно, называли «школой». Миша и Юра уселись на подоконник, а я им декламировал. Это было подражание романтическим стихам Антокольского. К тому же, соблазненный возможностями парономазии, я там заигрался со словом, ни смысла, ни даже правильного произношения которого я не знал, «прAсол» (торговец скотом, а я смутно думал, что вообще купец, и полагал, что ударение на втором слоге). Как начиналось, не помню, а кончалось так: «ПрасOлы про соль толковали, про сало. / То в жар, то в ознобы эпоху бросало. / Эпоху трясло на [не помню, на чем], / Эпоху несло на косых парусах / Туда, где приснится Марии иль Магде / Тот русский матрос из трактира, туда, где / В оглохшее небо стучится заря, / Как красный кулак молодого царя». Я ждал похвалы, но Миша и Юра сказали, что не «прасOлы», а «прAсолы», что стих так себе, но что-то в нем есть и привести его в порядок можно. Тут же они стали, подсказывая друг другу, импровизировать, хохоча от удовольствия. Из моего сочинения им в результате понадобились только злополучные «прасолы» и «Магде». Получилось у них нечто вроде:

Прасолы про соль да про сало — напраслина!

Если ясли в масле, так ясли на прясле — на!

А Магде к выгоде, эх, да по Вологде

Туда, где смарагде-ягоде долог день.

И еще пара строф в таком духе (я не помню, только попытался примерно воссоздать). Они похохатывали — Миша гулко и мотая головой, а Юра тонко и сипловато — и повторяли нараспев и назидательно: «Поучили маленько…»

Это и вправду было учение. И мне оно пошло впрок — я и без того писал не много, а вскоре перестал совсем, в значительной степени потому, что когда мы собирались, пьянствовали и начинали читать стихи, я знал, что, если я прочту свое сочинение, Красильников не будет мотать головой от удовольствия, как он делает, слушая Уфлянда или Кулле, не будет повторять мою строку, как он повторяет вслед за Ерёминым: «Мяч головы покатится мечтать…» («Мяч головы покатится… — и, сильно мотая головой, с напором на каждую согласную: — ме-ч-та-ть…»). Когда двадцать лет спустя я неожиданно для себя самого опять сочинил стихотворение, получилось так, что первым, кому я его показал, был Юра Михайлов. Хотя я это стихотворение похерил, никому больше не показывал, но неожиданное, хотя и не безоговорочное, одобрение Юры словно отпустило меня на волю. Но учение мое состояло не только в том, что меня научили строго относиться к тому, что пытается выйти из-под моего пера. «Будетлянство» Красильникова и Михайлова проникло в меня очень глубоко. Не в том смысле, чтобы я старался создавать футуристические пастиши, и даже не филологически, установки на «самовитое слово», как мне, по крайней мере, кажется, в моих стихах нет. Есть другое — глубоко укорененное отношение к поэзии как к игре. Наверное, этот игровой императив действует на подсознательном уровне, а уже на полусознательном возникает необходимый баланс между игрой и сентиментальным, медитативным содержанием. Я никогда не встречался с покойным А. Д. Синявским, даже, наверное, по эмигрантским раскладам числился во враждебном ему лагере, но вот что мне рассказал Саша Генис. На вопрос: «Что вы думаете о стихах Лосева?» — Синявский ответил: «Лосев, он — последний футурист». Очень может быть, что покойный критик имел в виду что-то совершенно иное, но я — см. вышесказанное — поразился проницательности этого замечания и мне захотелось тут же сообщить о нем Мише и Юре. Только ни Юры, ни Миши уже не было.

Впрочем, и в молодости однажды Красильникову сильно понравилось нечто мной сочиненное, и это необычное обстоятельство привело к тому, что я был обвинен в плагиате, притом юридически вполне основательно. А понравилось ему вот что. Мы в качестве застольной игры коллективно сочиняли поэму, полуподражая-полупародируя Заболоцкого. Мы тогда обожали «Торжество земледелия». Мой вклад был такой: «Природы вид являл собой / довольно странную картину: / шахтер спускался в свой забой, / стоял на вахте часовой, / крестьянин мирно пас скотину…» И еще, в описании главного героя: «Лицом похожий на еврея, / он обижать не хотел никого, / но иногда в свободное от работы время / прыгал с парашютом Котельникова» (парашют системы Котельникова был нам знаком по плакатам на военной кафедре). Красильников так размотался головой, так развосхищался, что мне пришла на ум редкая по глупости идея. Я ему сказал: «Давай меняться — я тебе отдам авторство своей доли в поэме, а ты мне — какого-нибудь стихотворения…» На что он, всегда склонный к игре, согласился, а наши товарищи сделку одобрили и отметили очередным выпиванием. Стихотворение, выменянное мною у Красильникова, было такое:

В лесу погода аховая,

Но ветер сник.

Идет, ружьем помахивая,

Седой лесник.

Капканы на тропе сними,

Попался волк.

Лесник уходит с песнями

В далекий лог.

Мети, метель неистовая,

Набегом орд.

Старик идет, посвистывая,

По гребням гор.

Видимо, Мише «Лесника» этого не особенно было жалко, а мне было все равно какое стихотворение, мне нравилась игра. Но я заигрался — отдал приобретенный стих в филфаковскую стенгазету. Как только стенгазету вывесили, разыгрался скандал. Была на филфаке, на курс старше меня, такая пара приятелей-стихотворцев — Борис Гусев и Валерий Шумилин. Валерий сочинял стихи для детей, а Борис бесконечную поэму «Дед». Из «Деда» помню четыре строки: «Шинкарка налила солдатам водки, / Привычным глазом точно рассчитав, / Чтоб на вокзал пришли такой походкой, / Какой военный требует устав». Из детских стихов Шумилина помню две строки, поскольку их любил цитировать Герасимов, не упускавший случая инсинуировать эротику: «Всем мы классом Витю просим, / Очень просим: покажи!» (на самом деле просили показать щенка или ежика). Гусев и Шумилин отличались скандальностью. Все время они кого-то разоблачали, с кем-то публично ссорились, даже время от времени между собой. Однажды в коридоре филфака я увидел такую сцену: на скамеечке мирно сидел Валя Малахов, мастер спорта по вольной борьбе, тоже писавший стихи. Неожиданно к нему подбежал кругленький подслеповатый Шумилин и стал мелко и часто плевать ему в лицо: тьфу, тьфу, тьфу. На мою беду Гусев и Шумилин были знакомы с творчеством Красильникова, и они бурно занялись уличением меня в плагиате. И тут-то я понял, в какую дурацкую историю попал: как объяснить комсомольским судьям наши литературные игры? Но пришлось объяснять. Видимо, именно крайняя нелепость объяснения спасла меня от суровой кары.

Авторитет Красильникова и Михайлова был основан не только на разнице в возрасте между ними и нами, остальными, но, конечно, и на их легендарном прошлом. Их «неофутуристическая» легенда словно бы придавала глубину нашему культурному существованию, была нашей мифологической предысторией. Времени-то между их неофутуристическими подвигами и нашим знакомством прошло всего два года, но в моем и, думаю, моих сверстников сознании между концом 1952 и концом 1954 годов возвышались два внушительных водораздела. Во-первых, когда они совершали свои неофутуристические деяния на филфаке, мы были еще детьми, школьниками. Во-вторых, произошла историческая смена эпох, время стало делиться на до и после смерти Сталина. Перемена цайтгайста ощущалась нами очень остро. Декабрь 1952 года помнился как самый темный и глухой момент перед наступлением перемен, и по контрасту деяния Красильникова и Михайлова воспринимались как особенно яркие и героические.

Я учился в девятом классе, когда прочитал в «Комсомольской правде» статью «До следующего пришествия…» (11 декабря 1952). «В аудиторию входят трое юношей. На них длинные, до колен, рубахи, посконные брюки, в руках лукошки. Стараясь привлечь всеобщее внимание, они усаживаются за стол и достают… гусиные перья. <…> Ряженые, стараясь быть у всех на виду, пробираются поближе к кафедре, вынимают из лукошек деревянные плошки, разливают бутылку кваса и начинают попивать его, напевая „Лучинушку“». Насколько я припоминаю, начало статьи вызывало смешанные чувства. С одной стороны, описывалось нечто яркое, необычное, с другой стороны, не совсем понятно было официальное негодование — ведь всяческое русопятство в тот период поощрялось, было едва ли не в центре идеологической политики. Но дальше становилось понятнее и симпатии к героям статьи росли: «…Глумясь над священными для нас именами Пушкина и Гоголя, они всячески расхваливают гнилую, растленную поэзию символистов и прочих „истов“. С чьей-то легкой руки шумливых недоучек стали называть „неофутуристами“. Хлесткое словечко, видимо, пришлось им по вкусу». Я еще в детстве сочувствовал «зазнавшимся», «оторвавшимся от коллектива» героям советских пьес и кинофильмов. Они были куда интереснее правильных комсоргов с волнистыми чубами. А уж на шестнадцатом году и сам втайне считал себя оторванным от коллектива и к символистам и футуристам испытывал большой интерес.

В 1991 году Миша сказал интервьюеру, что их акция была чисто эстетической, никакой политики у них и в мыслях не было. По рассказам Юры, почти все студенты и преподаватель (не добрейшая ли Верa Федоровнa Иванова? — не могу припомнить) отнеслись ко всему как к веселой шутке в духе капустников. Но несколько комсомольских карьеристов стали раздувать «дело», придравшись поначалу к тому, что все произошло 1 декабря — траурная дата, день смерти С. М. Кирова. В комитет комсомола их стал тащить некий Иванов, который на вершине карьеры, четверть века спустя, стал куратором изобразительных искусств в ЦК партии, куда к нему в трудную минуту Юра Михайлов обратился за помощью и тот помог, и вообще они подружились, вот как бывает. Но в декабре 1952-го Юра перепугался больше, чем Миша, потому что у него был эпизод с вызовом в госбезопасность еще в школе.

Миша, кажется, был напуган меньше, поскольку в политическом отношении за собой грехов не ведал. Отец его был военный политработник, и сам Миша, насколько я могу судить, в юности верил в «социализм с человеческим лицом», хотя само это выражение появилось позже. Про свою бабушку-дворянку он добродушно говорил, что она «сохранила верность кадетским идеалам», но в остальном семья была безупречна. Родители даже думали назвать сыновей в честь двух основных направлений политики партии — Индустриарий и Аграрий, но на Мише, к счастью, одумались. А вот его старший брат, пошедший по армейским стопам отца, таки стал Индустриарием. Правда, когда он приехал в Ленинград после ареста Миши и встречался со мной, чтобы расспросить о событиях 7 ноября, представился: Андрей.

7 ноября 1956 года мы сговорились встретиться у филфака, чтобы пойти на демонстрацию. Мы на все демонстрации ходили, потому что было весело идти в толпе по мостовой, отбегая время от времени в сторонку, чтобы выпить. А после демонстрации еще предстояла большая выпивка у кого-нибудь дома. У Уфлянда есть прелестное стихотворение об этом: «Сиденье дома в дни торжеств / есть отвратительный, позорный жест…» Двух демонстраций в год, 1 мая и 7 ноября, было мало, и мы иногда спонтанно устраивали свои, подогретые алкоголем, в прямом смысле слова демонстрации. Например, препятствуя движению прохожих, в густой толпе, где-нибудь между Фонтанкой и Литейным на Невском становились в круг, вытолкнув одного в центр, и начинали водить хоровод, играть в «Каравай» с приседаниями и вставанием на цыпочки: «Вот тако-ой вышины! Вот тако-ой нижины!» Летним днем вышли из жилья-мастерской Целкова на Гагаринской (Фурманова), неся перед собой главный на тот момент шедевр Олега, большой «Автопортрет в нижнем белье». Рубаха и кальсоны на автопортрете были фиолетовые, но на самом деле пылающие напряженным, как над газовой горелкой, пламенем, в котором переливались все тона красного, то есть сконцентрированные краски советского праздничного дня. Поощряемые художником, пронесли картину по Кутузовской набережной до спуска к воде, спустились и окунанием окрестили ее в Неве. Или просто маршировали по людным местам, распевая на популярные мелодии строчки из любимых стихов: на мотив песенки «Три танкиста» пели из Пастернака «Прорываясь к морю из-за почты, / Ветер прёт наощупь, как слепой, / К перекрестку, несмотря на то, что / Тотчас же сливается с толпой…»; на мотив «Марша авиаторов», слегка приспособив, Хлебникова «Тулупы [тулупы, тулупы] мы, / Земляные кроты, / Родились [родились] мы глупыми, / Но глупым родился и ты». Последнюю строку для пущего эпатажа выкрикивали в лицо какому-нибудь прохожему. Но, странное дело, я не помню, чтобы люди обижались, грозили нам. Миша еще любил на мелодию популярной американской песни «I love Paris in the moonlight…» петь «Это Лукас Арвареда, он идет сюда с ножом…» Строка повторялась множество раз, следуя вариациям тягучей мелодии. «Арвареду» он вычитал из латиноамериканского романа, кажется, Жоржи Амаду. Тут сошлись два пристрастия, свойственные многим в его поколении, к американскому джазу и к вычитыванию из книг, особенно переводных, текстов и сведений, которые сами по себе в советское издание не попали бы. Часто пытался он петь на непонятно какую мелодию (слуха у него не было) «Мы писатели ножом, / Тай-тай, тара-рай!»

Между прочим, «писатели ножом» — это у Хлебникова из Ницше: «философствовать молотом».

Я с благодарностью вспоминаю эти игры, потому что, для меня по крайней мере, они были больше, чем юношеские шалости. У Красильникова было очень развитое интуитивное понимание игровой природы искусства, в особенности авангардного искусства — русского футуризма, обэриутов. И нам он помог избежать ловушки осерьезнивания того, что по природе своей весело и легко. В середине шестидесятых, начитавшись «нео-обэриутских» сочинений авторов следующего за нами поколения, я спросил у Герасимова, почему это перечитывать Хлебникова и Введенского мне интересно, а читать этих ужасно скучно. Мыслящий как всегда трезво Герасимов ответил так: если бы можно было из футуристов и обэриутов устранить смешное, они тоже стали бы скучными.

Миша обожал праздничные шествия еще и потому, что ему нравилось орать во все горло. Уже после лагеря мы с ним ходили на футбол. Моя теща Анна Всеволодовна подрабатывала контролером на Кировском стадионе и пропускала меня с приятелями без билетов. Перед началом матча мы, как и все нормальные болельщики, выпивали на травке по дороге к стадиону. Во время матча, всякий раз когда судья назначал штрафной в наши («Зенита») ворота и болельщики начинали шуметь, Миша во всю свою зычную мощь самозабвенно вопил: «Су-у-ука!» Но к середине матча и тогда, когда штрафной назначался в сторону нашего противника, Миша, так же закатив глаза, вопил: «Су-у-ука!» — и соседи по трибуне поглядывали на него с удивлением и даже испугом: может, сумасшедший?

А он просто любил эти просветы воли — ходи где хочешь, ори что хочешь. В то утро нас всех разнесло в толпе и Красильникова я потерял из виду еще на подходе к Дворцовому мосту, но знал, что под вечер встретимся все у Уфлянда на Пантелеймоновской. Помню ожидание — что это его все нет? Разговоры о том, что, кажется, последний раз он мелькнул в компании своих рижских приятелей, Карла Лаува и «Китайца» (Китаенко). А уже позднее то ли пришел, то ли позвонил перепуганный Карл Лаува и сказал, что «Миху повязали».

Что он именно орал, проходя по Дворцовой площади, в точности неизвестно. Сам он на следствии и на суде, говорил: «Был пьян, ничего не помню». Мне из тогдашних рассказов запомнилось «Свободу Вен-грии!» и «Утопим крокодила Насера в Суэцком канале!». И Миша, и Юра обожали цитировать образцы всяческой политической риторики. Дело происходило в разгар подавления венгерского восстания и вскоре после Суэцкого кризиса, так что недавно услышанное по «Голосу Америки» или прочитанное в советских газетах легко наворачивалось Мише на язык. Другие вспоминают и наоборот — «Утопим Бен-Гуриона в Суэцком канале!». Я не исключаю, что Миша мог кричать и то, и другое, как он кричал: «Су-у-ка!», независимо от того, в чью пользу судил футбольный судья. Вроде бы он еще и орал: «Долой кровавую клику Бул-ганина и Хрущева!» Вроде бы на это намекает и вынесенный ему приговор: «Красильников выкрикивал антисоветские лозунги, направленные против Советского строя, — так, тавтологично, говорится в приговоре, — и одного из руководителей Советского государства».

Сравнивая с «Архипелагом ГУЛАГом» и с расправами брежневских времен, Миша отсидел четыре года без особенных страданий. Из мордовского лагеря он своим аккуратным почерком сообщал о книгах и журналах, которые там прочитал, просил прислать книги и журналы. Компания была хорошая — много молодых интеллигентных людей, писателей и художников. Попадались и люди иного круга. Вернувшись, Миша любил порой похвастаться, что знаком с Гитлером «через одного»: сидел в одном лагере с генералом вермахта Ферчем, осужденным за военные преступления, а тот лично знал фюрера. Но из всех Мишиных лагерных рассказов мне особенно запомнился такой. Сидел с ними один бывший военный летчик, чуть ли даже не Герой Советского Союза, который в конце войны попал в плен к немцам, а после войны был cразу посажен за то, что попал в плен, а при Хрущеве его не реабилитировали потому, что, отличаясь буйным характером, он успел чего-то уголовное натворить уже в лагере. И вот однажды его, опять наскандалившего, два надзирателя тащат в ШИЗО. Он вырывается, кричит: «Суки, фашисты! Немцы в Бухенвальде в карцер сажали, и вы сажаете!» На это пожилой надзиратель говорит ему укоризненно: «Значит, и там нарушал».

В интервью сотруднице «Мемориала» Миша говорил, что никогда не считал себя поэтом: «Я не ставил себе целью печататься, получить литературную известность, нет, такой цели у меня не было никогда» (Даугава. 2001. № 6. С. 114.). Да я и не помню, чтобы в нашем кругу, магнитным полюсом которого он был, он считался поэтом. Поэты — это Уфлянд, Ерёмин, Виноградов, Кулле, а Миша — это Миша. Если он сочинял что-то под Хлебникова и Заболоцкого, то нам всем это дружно нравилось, но, хотя вслух не говорили, мне кажется, подспудно все считали, что нравится не по поэтической категории, а по игровой, поведенческой. У него был изумительно ровный, четкий почерк, как у учительницы. Я не думаю, что такой почерк совместим с поэтическим дарованием. По отношению к поэзии он был скорее не писателем, а читателем. На определенной стадии опьянения он начинал экстатически читать стихи. Тут уж голова клонилась набок и моталась отчаянно. Его приводила в транс звуковая сторона стиха — аллитерации, ассонансы, парономазии. В первый период нашего знакомства главным текстом мишиного экстатического репертуара был «Гость» Леонида Мартынова. С какими отчаянными завывами читал он:

Убедитесь: не к бездне ведет вас прохожий,

Скороходу подобный, на вас непохожий, —

Тот прохожий, который стеснялся в прихожей,

Тот приезжий, что пахнет коричневой кожей,

Неуклюжий, но дюжий, в тужурке медвежьей.

Каким же праздником было для него это скопление «ж»! Он их артикулировал даже с каким-то дополнительным фырком, хотя вообще шепеляв не был. Как он тянул губы на всех четырех «у-ю» в последней строке!

Он и заинтересовал меня Мартыновым. Сначала я раздобыл книжечки, изданные во время войны, «Эрцынский лес» и «Лукоморье», а уж потом добрался до поэм, которые мне до сих пор здорово нравятся. Я листал в библиотеке двадцатых годов комплекты журнала «Сибирские огни», выискивая Мартынова. Взялся писать о нем курсовую работу. Нашел его в Москве по легко запоминающемуся адресу: 11-я Сокольническая, дом 11, квартира 11. Там, кстати, выяснилось, что Мартынов видел меня в детстве в Омске: «Сын Аси Генкиной…» — заулыбался он. Вернувшись в Ленинград, я рассказал маме, и она вспомнила: «В Омске однажды к нам приехал на велосипеде местный поэт Мартынов. На руле велосипеда висела связка баранок — пособие эвакуированной семье ленинградского писателя от омского отделения Союза писателей». Узнав, что Мартынову исполняется пятьдесят лет, Миша, Юра и Леня послали на его однообразный адрес такую телеграмму:

ПРОХОЖЕМУ ПРОНИКШЕМУ ДВЕРЬ ВЕЛИМИРА КРАСИЛЬНИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ МИХАЙЛОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ

Я соглашался с ними, что Мартынов должен оценить сцепление имен, но про себя сомневался, что Леонид Николаевич догадается, что это за «дверь Велимира». Ведь он вряд ли был таким дотошным читателем всего, относящегося к футуризму, как Миша и Юра, а они намекали на строки о Хлебникове в поэме Асеева «Маяковский начинается»: «Он был Маяков-ского лучший учитель, / Но дверь за собой затворил навсегда. / А вы в эту дверь напирайте, стучите, / Чтоб не потерять дорогого следа».

Мог Миша с таким же упоением, как Мартынова, Маяковского или Хлебникова, иногда декламировать и какую-нибудь советскую чушь, если расслышивал там столь его чарующие повторения звуков: «Сталинский солдат на пьедестале…» Потом, вернувшись из лагеря, он уже по пьяной лавочке больше пел, чем читал. Чаще всего — дикую песню без определенной мелодии с абсурдным набором слов, переходящим в глоссолалию, но с неожиданно бесхитростным концом:

Ты будешь лыс, седая борода,

Но ты свободы не увидишь никогда.

Пил Миша что до лагеря, что после, не зная меры, так же и мы все вслед за ним. Свою стипендию и присылаемые родителями деньги пропивал быстро, но всегда находил охотников его угостить. Только один помню случай, когда достать денег было абсолютно негде, и Миша предложил пойти сдать кровь в институт переливания крови. Там у нас взяли кровь на анализ и выдали направление, чтобы прийти на донорскую процедуру в другой день. Слабым утешением Мише было то, что у него из всех нас одного оказалась кровь нулевой, арийской, группы. Для меня, однако, дело на том не закончилось. Я по беспечности оставил скрепленный кровью договор с институтом на столе, где его увидела мать. Мое намерение торговать собственной кровью ее так потрясло, что она даже говорить со мной об этом не стала, а накатала ябеду папе в Москву: вот, мол, ваш сын попал в дурную компанию, уже и кровь продает на водку. Отец прислал мне очень обидное письмо. Дескать, это недостойно мужчины. Если нужны деньги, так иди разгружать вагоны, и тому подобные вполне справедливые вещи. А через день пришел от него и перевод на круглую сумму, сверх и без того приличного пособия, которое он мне присылал.

В пьяном виде Миша был склонен к буйству, как, впрочем, и второй Миша в нашей компании, Ерёмин. Буйство было всегда одного рода: Миши с невменяемой злодейской улыбкой пытались выбросить что-нибудь из окна — стул, пишущую машинку, любимую собачку хозяев, самих себя, но как-то так получалось, что в последнюю минуту их всегда удавалось удержать. Это было вроде ритуала и запечатлено в стихах. В альманахе, который друзья коллективно изготовили мне на день рожденья в 1956 году, так описывается предстоящее веселье:

Выпьем кружку квасу

С уханьем да с гиканьем.

Расписную вазу,

Эх, в окно да выкинем!

Жизнь подвела под этими шалостями серьезную черту. Летом 1961 года оба Миши выпивали вдвоем. Когда первая бутылка опустошилась, Ерёмин решил сбегать за второй и, чтобы сократить путь, лихо прыгнул из окна. Квартира была в бельэтаже, но прыгнул он неудачно — сломал ногу, на открытом переломе началась гангрена, Ерёмин чуть не умер, остался навсегда инвалидом.

У напившегося, напевшегося, побуянившего Красильникова начинали краснеть и опускаться веки, и он засыпал на стуле. Потом его укладывали — на диван, на пол, куда придется. Чтобы он уходил или чтобы его уводили, я не помню. Да и то сказать, жил он у черта на куличках и в престранном месте — в сумасшедшем доме. У дяди и тети, врачей-психиатров, на территории психбольницы в Удельной. Я там был только раз. Дядя и тетя были в отъезде, и Миша пригласил нас к себе — меня, Иру Цимбал, Олега Целкова и кого-то еще. Кто-то еще довольно скоро высунулся в окно и наблевал в тетин ящик для цветов. Миша сказал: «Ничего, птички склюют». Похмельным утром шли на станцию. На территории больницы прогуливались пациентки. Головы у них были повязаны нечистыми вафельными полотенцами. Завидев нас, они кричали: «Иванов, дай закурить!»

Миша был принципиально, сознательно ленив. Его почти всегда выручал врожденный шарм. Юра Михайлов вспоминал: идем на экзамен по зарубежной литературе, я чего-то подзубрил, кое-как доцент Ванов-ская ставит мне четверку, а Миша пропьянствовал всю ночь, ничего не знает, сел, повздыхал и выходит с пятеркой. Отбывая срок, как он сам рассказывал, он предпочел пойти в штрафной изолятор, лишь бы не работать. Он даже немногословен был, как кажется, из лени. Зато у него получалось вкладывать много смысла и чувства в одну короткую фразу, иногда в одно слово, подкрепленное мотанием головы: «Па-а-р-шивец».

Летом предотъездного 1975 года они с Эрной гостили у нас в Паланге. На отдыхе Миша свел количество производимых за день движений к абсолютному минимуму. Между завтраком и обедом, обедом и ужином лежал на пляже или на кровати, положив на ухо приемничек, настроенный на «Свободу». Даже питье ограничивалось в большинство из дней парой бутылочек пива. За две недели мне запомнилось единственное его высказывание. Мы сидели под вечер у костерка, собирались делать шашлык. Неожиданно в вечернем деревенском беззвучии громко, низко, долго проблеяла коза. Миша помотал головой и сказал, растягивая гласные: «У-бе-ди-тельно».

Об импровизированном наезде к Мише в Ригу, когда мы столкнулись у него с Бродским, я уже рассказал (в воспоминаниях об Иосифе). При мне Иосиф там стихов не читал, а, видимо, перед нашим приездом читал в рижской компании и, как вспоминают рижане, прослушав «Большую элегию Джону Донну», Миша сказал Иосифу неодобрительно: «Напестрил» (См.: Даугава. 2001. № 6. С. 102.).

Последнее наше веселое, как в юности, общение было в 1961 году, когда Миша приехал в Ленинград оканчивать прерванный арестом университетский курс. В мае или в июне мы прожили несколько дней вместе на дачке, которую родители Герасимова получили в Солнечном. Денег почти не было. Однажды на копейки купили копченых костей с остатками жира и мяса. На всех костей бы не хватило, и их отдали Красильникову: после лагеря человек! Остальные ели кашу на воде без масла. Стараясь себя подбодрить, я сказал: «Хороша кашка». На это бестактный Миша с лоснящейся от копченого жира бородой, выламывая бычий сустав, зычно откликнулся: «Кости тоже хороши». Дошли до того, что, как бомжи, собирали пустые бутылки в кустах возле пляжа — не было денег на электричку обратно в Ленинград. У нас есть фотография: мы сидим на перроне в ожидании этой самой электрички. Миша держит на коленях узел с оставшимися бутылками — никому не доверяет. Вид у него тогда был и в самом деле бомжеватый, в вечной черной рубахе, скорее заношенной, чем застиранной.

Следующие лет пятнадцать до лета 1975 года в Паланге мы общались редко. Несколько раз виделись то в Риге, то в Ленинграде. Мишина жизнь наладилась. Он встретил Эрну. Эта милая женщина, увидев Мишу, оставила своего преуспевающего художника-мужа (по фамилии не более, не менее как Барбаросса) и ушла на весь остаток своей, увы, не слишком долгой жизни заботиться о Мише. Пить он не бросил, но в какие-то рамки питье было введено. Он стал ухоженный, стала видна врожденная элегантность. На иных фотографиях стареющий Миша похож на Роберта де Ниро.

Мы не переписывались, но несколько раз, когда мои американские знакомые ездили в Латвию, я направлял их к Мише и Эрне с подарками — виски и книги. Потом пришла печальная весть — Эрна умерла от рака. Потом — что Мишу хватил удар. Он умер 7 декабря 1996 года, на шесть лет пережив Юру, через сорок четыре года и шесть дней после неофутуристического действа на филфаке.

Повторяю: название для нашего кружка — «филологическая школа» — бессодержательно. Значительно точнее называет его Уфлянд: «Круг Михаила Красильникова». После мишиной посадки «центр перестал удерживать». Миша был центральной звездой нашего маленького космоса. Или черной дырой, потому что я в сущности очень мало о нем знаю. Изо всех, чья дружба сильно на меня повлияла, о нем я знаю меньше всего. А может быть, и знать нечего? Я читаю подобранные в журнале «Даугава» нежные воспоминания его школьных товарищей, лагерных товарищей, рижских друзей в послеленинградский период, но загадка Мишиного обаяния не проясняется. Чем притягивал нас этот человек, в общем-то равнодушный к тем, кто к нему тянулся? Или не равнодушный, но как-то очень рано душевно уставший.

Немножко о юном Мише мне рассказывала в по-следние годы Татьяна Патера, коллега-славист из Монреаля, дочь известного ядерного физика Шальникова. Насколько я понимаю, Миша за ней в юности ухаживал. Таня прислала мне ксерокопии нескольких десятков Мишиных писем к ней из лагеря. Они написаны так же ровно, тем же изумительно ровным почерком, что и письма ко мне: о прочитанных книгах, просмот-ренных фильмах. Я послал Тане воспоминания из «Даугавы». Она написала в ответ, что Мишин товарищ по лагерю ошибается — великий физик Ландау Мише посылок в лагерь не посылал. Но знакомы они были. Ландау отдыхал у Шальниковых на Рижском взморье. У Тани хранится фотография: Ландау сидит, поставив себе на голову ведро, а Миша сверху в это ведро плюет.

А вот что мне рассказал Леонид Виноградов. Миша, уже послелагерный усталый Миша, гостил у него в Москве, и они загуляли. Какими-то пьяными путями их свело в тот день с немного знакомым Виноградову фарцовщиком или режиссером, который тоже в этот день кутил и принялся их угощать. Из ресторана поехали к фарцовщику (или режиссеру) домой. К этому моменту Миша уже полностью отключился, опустил веки, и его от дверей до такси, от такси до дверей таскали как куль с мукой. Фарцовщик по пути подобрал на улице девчонку-пэтэушницу. При всей свободе нравов было что-то ниже черты дозволенного в том, чтобы трахать этих полуголодных, глупых полудетей, хотя именно они составляли в те годы едва ли не основу рынка сексуальных услуг. Режиссер-фарцовщик хихикал от предвкушаемого удовольствия и, потирая ладошки, все повторял: «Не-ет, весь я не умру». И вот, когда он произнес свою присказку в очередной раз, Миша, к изумлению Виноградова, медленно поднял веки и сказал своим гулким голосом непререкаемо: «Весь — умрешь».

2006

О книге Льва Лосева «Солженицын и Бродский как соседи»

Очерк о Юзе Алешковском

Очерк о Иосифе Бродском