Отрывок из романа

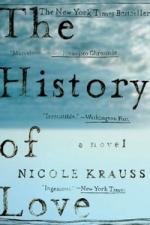

О книге Николь Краусс «Хроники любви»

Когда обо мне напишут некролог… Завтра.

Или там послезавтра… В нем будет сказано: «Лео Гурски умер в квартире,

полной всякого дерьма». Странно еще, что

меня заживо не погребло. Квартирка-то небольшая.

Приходится стараться изо всех сил, чтобы оставался проход от кровати до туалета, от туалета до кухонного стола и от кухонного стола до входной двери. Напрямую от туалета до входной двери пройти

невозможно, надо идти мимо кухонного стола.

Прямо как на бейсбольной площадке: кровать —

домашняя база, туалет — первая, кухонный стол —

вторая, а входная дверь — третья. Когда я лежу в

постели и слышу звонок в дверь, чтобы открыть ее,

нужно сделать круг через туалет и кухонный стол.

Если это Бруно, я впускаю его, не говоря ни слова,

и трусцой спешу назад к кровати, а в ушах звенит

рев невидимой толпы.

Часто гадаю, кто будет последним человеком,

видевшим меня живым. Готов спорить — разносчик

из китайской закусочной. Четыре раза в неделю что-нибудь у них заказываю. Когда бы парень ни пришел, всегда очень долго ищу бумажник. Он стоит

в дверях и держит жирный пакет, а я думаю: не сегодня ли вечером доем свой ролл, залезу в постель,

а во сне у меня и откажет сердце.

Специально стараюсь быть на виду. Иногда,

когда выхожу на улицу, покупаю сок, даже если не

хочу пить. Если в магазине много народу, нарочно

просыпаю мелочь на пол, да так, чтобы монетки

разлетелись во все стороны. Встаю на колени и собираю их. Опускаться на колени мне очень тяжело, а вставать еще тяжелее. Так что? Наверное, я

выгляжу как полный идиот. Захожу в «Спортивную

обувь» и спрашиваю: «Какие у вас есть кроссовки?»

Продавец с сомнением оглядывает меня сверху донизу и указывает на единственную пару «Рокпортс», белые такие. «А-а, — говорю, — эти у меня уже есть», — и иду к полке, где «Рибок». Выбираю там что-нибудь весьма отдаленно смахивающее

на ботинок, какой нибудь водонепроницаемый

башмак, и прошу сорок первый размер. Паренек

снова смотрит на меня, на этот раз внимательнее.

Он смотрит долго и упорно. «Сорок первый размер», — повторяю я, сжимая в руках перепончатый

башмак. Он качает головой и идет за моим размером. Когда возвращается, я уже снимаю носки. Засучиваю штанины и смотрю на свои старческие

ступни; с минуту тянется неловкое молчание, наконец он понимает, чего я жду, — чтобы он надел

ботинки мне на ноги. Конечно, я так ничего и не

покупаю… Просто не хочу умереть в тот день, когда меня никто не видел.

Несколько месяцев назад попалось мне в газете

объявление: «В класс рисования требуется обнаженная натура, 15 долларов в час». Мне даже не верилось,

что может так повезти. На меня будет смотреть

столько народу. И так долго. Я позвонил. Ответила

женщина. Сказала, что можно прийти в следующий

вторник. Хотел описать себя, но ей было все равно.

«Нам кто угодно подойдет», — сказала она.

Дни тянулись медленно. Рассказал Бруно про

свою затею, так он не понял. Решил, что я иду на

курсы рисования, чтобы посмотреть на голых девушек. Он не хотел, чтобы его разубеждали. «А сиськи там показывают? — спрашивает. Я пожал плечами. — И ниже живота тоже?»

Когда миссис Фрейд с четвертого этажа умерла и ее нашли только через три дня, мы с Бруно завели привычку приглядывать друг за другом. Мы

придумывали мелкие поводы. «У меня закончилась

туалетная бумага», — говорил я, заходя к нему. На

следующий день ко мне в дверь стучали. «Потерял

телепрограмму», — объяснял он, и я отдавал ему

свою газету, хотя знал, что точно такая же лежит у

него на диване. Однажды он спустился ко мне в

воскресенье днем. «Мне нужен стакан муки», — сказал он. «Ты же не умеешь готовить». Бестактно, конечно, но я не удержался. Воцарилось молчание.

Бруно посмотрел мне прямо в глаза. «А вот представь себе, — сказал он, — взял да и решил испечь

пирог».

Когда я приехал в Америку, у меня здесь не

было никого, кроме троюродного брата, слесаря по

замкам, вот и стал работать у него. Был бы он сапожником, я бы тоже стал сапожником; убирал бы

он дерьмо — и я бы убирал дерьмо. Но он был

слесарем. Он научил меня, и я тоже стал слесарем.

У нас с ним было свое небольшое дело. А потом

у него обнаружился туберкулез, через некоторое

время врачи удалили ему печень, и он умер, так

что дело осталось мне. Я посылал его вдове половину прибыли, даже когда она вышла замуж за врача и переехала на Бей сайд. Пятьдесят лет отдал

этому. Не так я представлял когда то свою жизнь.

И что? Постепенно мне понравилось. Выручать —

и тех, кто захлопнул дверь и оставил ключи внутри, и тех, кто хотел удержать снаружи то, что мешало им спокойно спать по ночам.

И вот как то раз я стоял и смотрел в окно. Может, небо созерцал. Поставьте любого дурака перед

окном и получите Спинозу. День угасал, сгущалась

тьма. Я потянулся включить свет, и вдруг мне словно слон наступил на сердце. Я упал на колени.

И подумал: вот и не получилось жить вечно. Прошла минута. Еще минута. Еще. Я пополз, царапая

ногтями пол, вперед, к телефону.

Двадцать пять процентов моей сердечной

мышцы умерло. Выздоравливал я долго, к работе

так и не вернулся. Прошел год. Я понимал, что

время идет своим чередом. Смотрел в окно. Видел, как на смену осени пришла зима. На смену

зиме — весна. Иногда Бруно спускался посидеть

со мной. Мы знали друг друга с детства, вместе в

школу ходили. Он был одним из моих самых

близких друзей. Бруно носил толстые очки; волосы у него тогда были рыжие, и он их ненавидел,

а голос то и дело срывался от волнения. Я и не

знал, что Бруно еще жив, но как то раз шел по

Восточному Бродвею и услышал его голос.

Я обернулся. Он стоял у лотка зеленщика, спиной

ко мне, и спрашивал, сколько стоят какие то

фрукты. Тебе все это мерещится, сказал я себе.

Хватит мечтать, ну разве такое возможно — твой

друг детства, и на тебе, вот он здесь. Я стоял посреди тротуара, не в силах пошевелиться. Он давно в могиле, сказал я себе, а ты здесь, в Соединенных Штатах Америки, вон вывеска «Макдоналдса», приди в себя. И все таки я подождал,

чтобы уж наверняка. В лицо бы я Бруно не узнал,

но вот походка… Походку его я бы ни с чьей не

спутал. Он чуть не прошел мимо, и тут я вытянул

руку. Я не соображал, что делаю, вроде схватил его

за рукав. «Бруно», — сказал я. Он остановился и

повернулся ко мне. Сначала вид у него был испуганный, потом ошеломленный. «Бруно». Он

посмотрел на меня, в глазах у него стояли слезы.

Я схватил его за другую руку: одной рукой держал его за рукав, а другой за руку. Его начало трясти. Он коснулся моей щеки. Мы стояли посреди

тротуара, мимо спешили люди, был теплый июньский день. Волосы у него были седые и редкие.

Он уронил фрукты. Бруно…

Через пару лет умерла его жена. Ему тяжело было оставаться в старой квартире, все напоминало о

ней, так что когда этажом выше меня освободилось

жилье, он переехал в мой дом. Мы часто сидим вместе за столом у меня на кухне. Мы можем просидеть так целый день, не говоря ни слова. А если и

разговариваем, то ни в коем случае не на идише.

Слова нашего детства стали для нас чужими — мы

не могли использовать их так, как раньше, и поэтому решили вообще их не произносить. Жизнь требовала нового языка.

Бруно, мой старый верный друг. Я так и не

описал его как следует. Может, просто сказать, что

описать его невозможно? Нет. Лучше попробовать

и потерпеть неудачу, чем не пробовать вообще.

Мягкий пух твоих седых волос слегка колышется

у тебя на голове, словно полуоблетевший одуванчик. Знаешь, Бруно, мне не раз хотелось подуть тебе на голову и загадать желание. Да вот мешают

последние остатки хорошего воспитания. А может,

лучше начать с твоего роста? Ты очень маленький.

В лучшем случае достаешь мне до груди… Или

правильнее начать с очков? Ты выудил их из какой-то коробки на распродаже ненужных вещей и

взял себе; эти огромные круглые штуковины так

увеличивают твои глаза, что стоит тебе моргнуть,

и выглядит это как землетрясение в 4,5 балла по

шкале Рихтера. Это женские очки, Бруно! Мне

вечно не хватало духу сказать тебе это. Я пытался,

и не раз… И кое что еще. Когда мы были юными,

ты писал лучше меня. Я был слишком горд, чтобы

сказать тебе это. Но я знал. Поверь, я знал это тогда и знаю сейчас. Мне больно думать, что я так тебе этого и не сказал, больно думать, кем ты мог

бы стать. Прости меня, Бруно. Мой старинный

друг. Мой лучший друг. Я не отдал тебе должного. Твое присутствие так много дало мне на закате жизни. Именно твое — человека, который мог

бы найти для всего этого слова.

Однажды, это было уже давно, я нашел Бруно

на полу посреди гостиной, а рядом была пустая

баночка от таблеток. Он решил, что с него довольно. Он хотел всего лишь заснуть навсегда. На груди у Бруно была приколота записка с тремя словами: «Прощайте, мои любимые». Я закричал: «Нет, Бруно, нет, нет, нет, нет, нет,

нет, нет!» Я ударил его ладонью по щеке. Наконец его веки дрогнули и приоткрылись. Взгляд был

пустой и тусклый. «Проснись, думкоп! — закричал я. — Ты понимаешь? Ты должен

проснуться!» Его глаза снова стали закрываться. Я позвонил 911. Я набрал в вазу холодной воды

и вылил на него. Потом приложил ухо к груди. Где-то в глубине слышалось какое то неопределенное

шевеление. Приехала «скорая». В больнице ему

промыли желудок. «Зачем вы приняли эти таблетки?» — спросил доктор. Бруно, больной, измученный, дерзко поднял глаза. «А вы как думаете,

зачем я принял эти таблетки?» — завопил

он. Вся палата замолчала; все вытаращили глаза.

Бруно застонал и повернулся к стене. В ту ночь я

сам уложил его в постель. «Бруно», — произнес я.

«Прости, — ответил Бруно, — я был таким эгоистом». Я вздохнул и повернулся, чтобы уйти. «Посиди со мной!» — воскликнул он.

Потом мы никогда об этом не говорили. Так

же, как никогда не говорили о детстве, об общих

потерянных мечтах, о том, что случилось и чего не

произошло. Как то мы сидели вдвоем и молчали.

Вдруг кто то из нас засмеялся. Это оказалось заразным. Смеяться нам было не с чего, но мы начали хихикать, и вот мы уже качались на стульях

и прямо таки выли от смеха, так, что у нас по щекам потекли слезы. У меня между ног появилось

мокрое пятно, и это насмешило нас еще сильнее;

я рукой колотил по столу и жадно хватал воздух.

Я думал, может, вот так и умру, в припадке смеха.

Что может быть лучше? Смеясь и плача, смеясь и

распевая. Смеясь, чтобы забыть, что я один, что

это конец моей жизни, что смерть ждет меня за

дверью.

Когда я был ребенком, я любил сочинять. Только к этому в жизни и стремился. Придумывал несуществующих людей и заполнял целые тетради историями о них. О мальчике, который вырос и стал

таким волосатым, что люди охотились за ним ради

его меха. Ему приходилось прятаться на деревьях,

и он полюбил птичку, которая считала себя трехсотфунтовой гориллой. О сиамских близнецах,

один из которых был влюблен в меня. Мне казалось, что сексуальные сцены у меня получались

очень оригинально. Так что? Став постарше, я решил, что хочу быть настоящим писателем. Попробовал писать о реальных вещах. Я хотел описать

мир, потому что жить в неописанном мире было

слишком одиноко. К двадцати одному году я написал три книги; и кто знает, что с ними потом стало. Первая была о Слониме, моем городе, постоянно переходившем от Польши к России и обратно. Я нарисовал его карту для форзаца, обозначив

дома и магазины: здесь мясник Кипнис, тут —

портной Гродзенский, а вот здесь Фишл Шапиро,

то ли великий цадик, то ли идиот, никто точно не

знал; а тут площадь и поле, где мы играли; вот в

этом месте река становилась шире, а в этом — у.же,

тут начинался лес, а здесь стояло дерево, на котором повесилась Бейла Аш, и еще тут, и здесь. Так

что? Когда я дал прочитать свою книгу единственному человеку в Слониме, мнение которого меня

интересовало, она просто пожала плечами и сказала, что ей больше нравилось, когда я все выдумывал. Тогда я написал вторую книгу и выдумал все

от начала до конца. Я наполнил ее людьми, у которых были крылья, деревьями, корни которых тянулись к небу, людьми, которые забывали собственные имена, и людьми, которые ничего не могли забыть; я даже выдумал новые слова. Когда книга

была закончена, я помчался к ее дому, бежал всю

дорогу. Я ворвался в дом, взбежал по лестнице и

вручил книгу единственному человеку в Слониме,

чье мнение меня интересовало. Я прислонился к

стене и наблюдал за выражением ее лица, пока она

читала. За окном стемнело; она продолжала читать.

Шли часы. Я присел на пол. Она все читала и читала. Наконец она закончила и подняла голову. После долгого молчания она сказала: может, лучше

мне не выдумывать совсем уж все, а то иначе трудно хоть во что нибудь поверить.

Другой бы на моем месте сдался. Я начал заново. На этот раз я писал не о реальности и не о выдумках. Я писал о том единственном, что знал. Страниц становилось все больше. И даже когда та единственная, чье мнение меня интересовало, уплыла на

корабле в Америку, я продолжал заполнять страницы ее именем.

Она уехала, и мир рухнул. Ни один еврей не

мог чувствовать себя в безопасности. Ходили слухи о кошмарных вещах, настолько кошмарных, что

мы не могли в них поверить, пока у нас уже не осталось выбора и не стало слишком поздно. Я работал в Минске, потом потерял работу и вернулся

домой, в Слоним. Немцы двигались на восток, они

подходили все ближе и ближе. В то утро, когда мы

услышали танки, мама велела мне спрятаться в лесу. Я хотел взять с собой брата, ему было всего

тринадцать, но мама сказала, что возьмет его с собой. Зачем я послушался? Потому что так было

проще? Я убежал в лес. Я лежал на земле и не шевелился. Вдали лаяли собаки. Шли часы. А потом

выстрелы. Очень много выстрелов. Почему то никто не кричал. А может, я не слышал криков. Потом наступила тишина. Мое тело окоченело, я помню, что чувствовал во рту вкус крови. Не знаю,

как долго я пробыл там. Много дней. Я так и не

вернулся обратно. Когда я снова поднялся на ноги, во мне уже не осталось ни капли веры в то, что

я смогу найти слова, чтобы описать даже малую

частичку жизни.

Так что?..

Через пару месяцев после моего сердечного

приступа, через пятьдесят семь лет после того, как

я бросил это дело, я снова начал писать. С тех пор

я писал только для самого себя, и это было совсем

другое. Мне было все равно, найду ли я слова, более того, я знал, что правильные слова найти невозможно. Так вот, приняв за невозможное то, что

раньше считал возможным, и понимая, что никогда никому ни строчки из этого не покажу, я написал фразу:

Жил-был мальчик.

Несколько дней подряд только эта фраза и смотрела на меня с пустой страницы. Через неделю добавил к ней еще одну фразу. Вскоре уже заполнил

страницу. Мне это доставляло удовольствие, словно разговоры вслух с самим собой — иногда со

мной такое происходит.