-

Курт Воннегут. Здорово, правда? – М.: Арт-Волхонка, 2016. – 138 с.

Здравствуйте. Сейчас вы держите в руках книгу писателя Курта Воннегута. Здорово, правда? Так она, кстати, и называется. По правде говоря, это не его книга, это сборник его речей, подготовленный Дэном Уэйкфилдом. Мне пришлось вас слегка обмануть, ведь скажи я: сейчас вы держите в руках книгу писателя Дэна Уэйкфилда, в ответ я получил бы лишь: «Кого, простите?». Дэн – друг Курта, закончим с этим.

Это откровенно подарочное издание: оно красивое – и это аргумент. Приятное на ощупь и на вид. И картинки есть, это все любят. Дарят произведения Воннегута либо тем, кто его любит, либо те, кто его любит. Хотя, говорят, что сейчас уже стал возможен вариант, что книги Воннегута дарят тем, кто о нем не знает, те, кто его не знает.

Я не люблю аннотации к книгам. А ведь они что-то да значат: их помещают на обложках, печатают в журналах; каждый второй человек покупает книгу, пробежавшись глазами по ее аннотации, в конце концов. Составляются же они настолько бестолково, что читать дальше этой аннотации бывает просто невозможно. То же можно сказать о предисловиях. Пишущие их люди часто не могут удержаться от высказывания своих мыслей, хотя мы от них ждем только описания содержания и кратких сведений об авторе. И эта книга – не исключение. Давайте посмотрим.

Обложка сообщает, что внутри находятся напутственные речи выпускникам и бесполезные советы, отобранные у Воннегута Уэйкфилдом. Восемь речей периода 1994-2004 годов и одна 1978-го. Оригинальное издание было подготовлено компанией 7 stories press, поэтому давайте поможем им исправить свою ошибку, и уберем из книжки две story. Первым уберу я, и мой выбор – пятая, потому что она никуда не годится. А вторую я попрошу убрать вас, но только с одним условием: она должна быть самой удачной. Убрать ее вы должны к себе на полку.

Я очень люблю Воннегута за литературный прием, которым наполнены его романы, рассказы и в принципе все написанное. Когда определенная фраза имеет определенный смысл только здесь и сейчас. По-другому это можно выразить так: Воннегут подводит нас к такому пониманию высказывания, какое нужно ему, вне зависимости от того, что оно в себе содержит. В книге «Здорово, правда?» все по-другому: хотя эти строки и были написаны, но только для прочтения вслух группе людей. Это уже устный Воннегут, и здесь он раскрывает секреты, которые прятал в романах. Не нужно думать над тем, что имел в виду автор, ведь он имел в виду именно то, что он сказал. Вам предлагается подумать над тем, что он сказал.

Сказал он следующее:

Некоторые из вас уедут отсюда. Но, пожалуйста, никогда не забывайте, откуда вы родом. Как не забыл этого я.

Умейте замечать мгновения счастья и знайте меру во всем.

У этого сборника есть одна особенность: здесь высказываются одни и те же мысли разными словами. И это логично, ведь если вы несете что-то в себе и хотите донести до других, то вам придется повторяться, так как людей много, а вы один. Приведенная выше цитата содержит в себе две главные мысли, которые Воннегут старался сообщить слушателям. Вторая и послужила основой для заглавия книги.

Наравне с этим Воннегут отмечает следующие наблюдения:

– Важность такой профессии, как учитель, в современном мире принижена, и именно нам нужно это исправить.

– Чем можно гордиться, будучи участником рода человеческого? – Искусством.

– Иногда количество лучше качества:

…я очень вам рекомендую присоединиться к любым организациям, какими бы дурацкими они ни были. Просто чтобы впустить в свою жизнь как можно большее количество людей. И неважно, что в основном члены этих организаций круглые болваны. Как можно больше знакомых любого сорта – вот что вам нужно!

По этой же причине разрушаются браки:

Человек должен жить в крепкой, большой и сплоченной семье, насчитывающей минимум 50 человек. Брак рухнул именно потому, что семьи стали слишком маленькими. Мужчина не может стать целым миром для женщины, и женщина не может стать целым миром для мужчины.

– Что-то не так в нашем мире с принятием молодых людей в разряд взрослых.

– Что-то не так в нашем мире.

Это, конечно же, не все. Но если раскрыть все мысли здесь – в чем же интерес?

Книгу невольно хочется сравнить с предшественницей – «автобиографическим коллажем» «Вербное воскресенье», изданным в 2014 году. Она – просто чума, но понял я это не сразу. Просто тогда я еще не знал, как нужно читать эти книги. А сейчас знаю. Положите книгу на полку. Забудьте про нее напрочь. Дождитесь такого момента, когда вам окажется что-то нужно, а привычный мир вокруг вам этого дать не может (не живите ожиданием, читайте другие книги, катайтесь на машине, ходите в кино, но когда момент придет – опознайте его). Откройте наугад такую книгу, пролистайте назад на начало параграфа (в случае с нашей книгой – на начало речи) и читайте. Эти штуки работают именно так, маленькими порциями. Такие книги нужны нам для особых моментов. И я не вижу никаких причин, почему эта книга не может стать для вас такой.

Осталось только оправдать мое исключение пятой речи. Представьте, что перечисление, приведенное выше, пронумеровано по порядку, по такому несуществующему критерию, как значимость. А теперь переместите последний пункт на место первого, а все остальные удалите. Удалите даже главную мысль – что надо бы замечать моменты счастья. Проделав эти операции, вы получите пятую речь.

Воннегут говорит, что он настолько умный, что знает, чего хотят женщины. Ну а я настолько умный, что знаю, какую бы оценку поставил себе Курт за эту книжку. Двойку! Но вы не пугайтесь, получать двойки – это самое интересное.

Оле Кенекке. Элвис и человек в красном пальто. – М.: Мелик-Пашаев, 2016. – 36 с.

Оле Кенекке. Элвис и человек в красном пальто. – М.: Мелик-Пашаев, 2016. – 36 с. Ребекка Дотремер. Маленький театр Ребекки. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 200 с.

Ребекка Дотремер. Маленький театр Ребекки. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 200 с. Беатрис Корон. Ночная сказка. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 12 с.

Беатрис Корон. Ночная сказка. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 12 с. Петр Соха. Пчелы. – М.: Самокат, 2017. – 72 с.

Петр Соха. Пчелы. – М.: Самокат, 2017. – 72 с. Рэймонд Бриггс. Снеговик. – СПб.: Поляндрия, 2017. – 32 с.

Рэймонд Бриггс. Снеговик. – СПб.: Поляндрия, 2017. – 32 с. Дитер Браун. Животные севера. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 146 с.

Дитер Браун. Животные севера. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 146 с. Морис Метерлинк, Владимир Егоров. Синяя птица. – М.: Арт-Волхонка, 2016. – 152 с.

Морис Метерлинк, Владимир Егоров. Синяя птица. – М.: Арт-Волхонка, 2016. – 152 с.

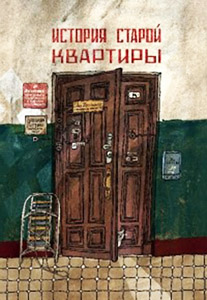

«История старой квартиры» – настоящий хит ярмарки «Нон-фикшн», абсолютный фаворит среди покупателей и, как говорится, must have. Книга продолжает очень актуальную в детской литературе последних лет тему – тему осмысления отечественной истории ХХ века, говорить о которой еще совсем недавно было принято либо хорошо, либо никак. После того, как «Сахарный ребенок» Ольги Громовой прорвал плотину молчания, следом потекли книги Юлии Яковлевой, «Сталинский нос» Евгения Ельчина и переиздания автобиографических повестей Маши Рольникайте и Марьяны Козыревой. «История старой квартиры» дополняет этот достойный ряд по-новому – это книжка-картинка, рассказывающая историю века через историю одной московской квартиры. Семья Муромцевых въехала в нее в 1902-м, пережила в ней Первую мировую, революцию, уплотнение, аресты 1937-го, еще одну войну, смерть Сталина, оттепель, перестройку, путч – ровно век: перемен, смертей, сыпняка, голода, подвигов, идей, страха. По книжке можно не только проследить судьбу каждого члена этой семьи, их родственников и слуг, но и подробно познакомиться с предметами быта того времени. Нарисована старая квартира молодой художницей Аней Десницкой, автором иллюстраций к книгам «Метро на земле и под землей» и «Два трамвая».

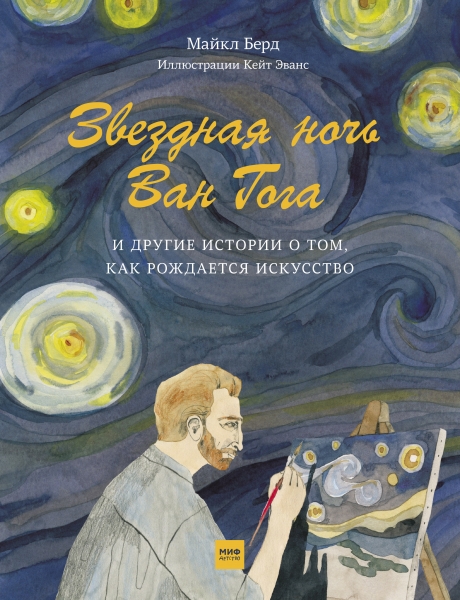

«История старой квартиры» – настоящий хит ярмарки «Нон-фикшн», абсолютный фаворит среди покупателей и, как говорится, must have. Книга продолжает очень актуальную в детской литературе последних лет тему – тему осмысления отечественной истории ХХ века, говорить о которой еще совсем недавно было принято либо хорошо, либо никак. После того, как «Сахарный ребенок» Ольги Громовой прорвал плотину молчания, следом потекли книги Юлии Яковлевой, «Сталинский нос» Евгения Ельчина и переиздания автобиографических повестей Маши Рольникайте и Марьяны Козыревой. «История старой квартиры» дополняет этот достойный ряд по-новому – это книжка-картинка, рассказывающая историю века через историю одной московской квартиры. Семья Муромцевых въехала в нее в 1902-м, пережила в ней Первую мировую, революцию, уплотнение, аресты 1937-го, еще одну войну, смерть Сталина, оттепель, перестройку, путч – ровно век: перемен, смертей, сыпняка, голода, подвигов, идей, страха. По книжке можно не только проследить судьбу каждого члена этой семьи, их родственников и слуг, но и подробно познакомиться с предметами быта того времени. Нарисована старая квартира молодой художницей Аней Десницкой, автором иллюстраций к книгам «Метро на земле и под землей» и «Два трамвая». «Звездная ночь Ван Гога» – это полноценная энциклопедия истории искусств, которая охватывает период от наскальной живописи из пещеры Шове и гробницы Тутанхамона до работ Луиз Буржуа и Ай Вэйвэя. Ее автор Майкл Берд — английский искусствовед, критик, писатель, поэт и журналист, автор статей для The Times, The Guardian и серии популярных программ об искусстве на канале BBC. Для этой книги Берд написал около восьмидесяти эссе о художниках и произведениях искусства. Он говорит от лица римского мастера, подданного императрицы Ливии, заглядывает через плечо Фидия, вещает из мастерской Джексона Поллока и со строительной площадки Ангкор Вата. Берд перевоплощается легко, его носит по странам и континентам, с ним некогда скучать. Мраморные глыбы, мозаика, бронза, масло, фотобумага, витражное стекло. Древний Египет, Китай, СССР, Франция, Австралия. Берд стирает границы, чтобы донести до читателя простую мысль: «Искусство – везде».

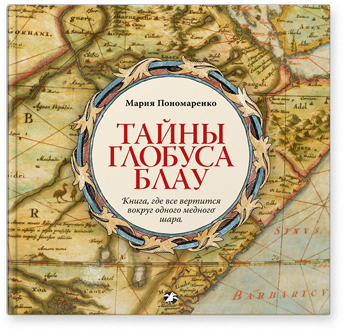

«Звездная ночь Ван Гога» – это полноценная энциклопедия истории искусств, которая охватывает период от наскальной живописи из пещеры Шове и гробницы Тутанхамона до работ Луиз Буржуа и Ай Вэйвэя. Ее автор Майкл Берд — английский искусствовед, критик, писатель, поэт и журналист, автор статей для The Times, The Guardian и серии популярных программ об искусстве на канале BBC. Для этой книги Берд написал около восьмидесяти эссе о художниках и произведениях искусства. Он говорит от лица римского мастера, подданного императрицы Ливии, заглядывает через плечо Фидия, вещает из мастерской Джексона Поллока и со строительной площадки Ангкор Вата. Берд перевоплощается легко, его носит по странам и континентам, с ним некогда скучать. Мраморные глыбы, мозаика, бронза, масло, фотобумага, витражное стекло. Древний Египет, Китай, СССР, Франция, Австралия. Берд стирает границы, чтобы донести до читателя простую мысль: «Искусство – везде». «Книга, где все вертится вокруг одного медного шара» – таков полный заголовок издания, рассказывающего историю мореплавания на примере одного экспоната Государственного Исторического музея. Экспонат этот – глобус-гигант, который был изготовлен в конце XVII века наследниками известного

«Книга, где все вертится вокруг одного медного шара» – таков полный заголовок издания, рассказывающего историю мореплавания на примере одного экспоната Государственного Исторического музея. Экспонат этот – глобус-гигант, который был изготовлен в конце XVII века наследниками известного  Карл Фаберже – гениальный русский ювелир, чье имя давно стало нарицательным. Именно он придумал знаменитые пасхальные яйца с секретом, завоевал весь мир и стал настоящим законодателем ювелирной моды. Книга создана издательством «Арт-Волхонка» совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Карла Фаберже, открытым в Санкт-Петербурге в 2013 году. В ней рассказывается о том, как сын немецкого ремесленника превратился в поставщика императорского двора и личного ювелира Александра III, как в подвале на Большой Морской родилась целая империя с железной дисциплиной и безукоризненной организацией и, наконец, о том, как волшебные яйца и другие бибелоты разошлись по всему миру и стали предметом страсти королей и охоты коллекционеров. Книга продолжает блестящую научно-популярную серию издательства, начатую в прошлом году томами «Что придумал Ле Корбюзье» и «Что придумал Шухов».

Карл Фаберже – гениальный русский ювелир, чье имя давно стало нарицательным. Именно он придумал знаменитые пасхальные яйца с секретом, завоевал весь мир и стал настоящим законодателем ювелирной моды. Книга создана издательством «Арт-Волхонка» совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» и музеем Карла Фаберже, открытым в Санкт-Петербурге в 2013 году. В ней рассказывается о том, как сын немецкого ремесленника превратился в поставщика императорского двора и личного ювелира Александра III, как в подвале на Большой Морской родилась целая империя с железной дисциплиной и безукоризненной организацией и, наконец, о том, как волшебные яйца и другие бибелоты разошлись по всему миру и стали предметом страсти королей и охоты коллекционеров. Книга продолжает блестящую научно-популярную серию издательства, начатую в прошлом году томами «Что придумал Ле Корбюзье» и «Что придумал Шухов». От крещения Руси до конца ХХ столетия: тысячелетняя отечественная история представлена в картах, пиктограммах и портретах и написана, пожалуй, самым известным учителем истории в России, звездой лектория «Прямая речь» Тамарой Натановной Эйдельман. Каждый разворот этой необычной книги-атласа – это один век истории нашей страны и ее соседей от Уральских гор до Атлантического океана. Вот первое тысячелетие нашей эры: в Риме стоит Колизей, в Константинополе – Святая София, поляне тянут за собой деревянный плуг, вокруг ельник. Вот XVI век: в Лондоне – Шекспир, в Нюрнберге – Дюрер, в русском государстве горит Новгород, вокруг ельник. Век XVII: в Италии – Галилео Галилей, в Германии – Иоганн Кеплер, в Пелиме, Нариме, Сургуте и Тобольске мужики держат бревна, вокруг ельник. Пройдет триста лет и ельник густо покроется лагерными вышками. История в картах оказалась наглядной до жестокости, и в этом особенность формата, который будет интересен и детям и родителям.

От крещения Руси до конца ХХ столетия: тысячелетняя отечественная история представлена в картах, пиктограммах и портретах и написана, пожалуй, самым известным учителем истории в России, звездой лектория «Прямая речь» Тамарой Натановной Эйдельман. Каждый разворот этой необычной книги-атласа – это один век истории нашей страны и ее соседей от Уральских гор до Атлантического океана. Вот первое тысячелетие нашей эры: в Риме стоит Колизей, в Константинополе – Святая София, поляне тянут за собой деревянный плуг, вокруг ельник. Вот XVI век: в Лондоне – Шекспир, в Нюрнберге – Дюрер, в русском государстве горит Новгород, вокруг ельник. Век XVII: в Италии – Галилео Галилей, в Германии – Иоганн Кеплер, в Пелиме, Нариме, Сургуте и Тобольске мужики держат бревна, вокруг ельник. Пройдет триста лет и ельник густо покроется лагерными вышками. История в картах оказалась наглядной до жестокости, и в этом особенность формата, который будет интересен и детям и родителям. «Большие чувства» – это продолжение прошлогоднего сборника статей «Азбучные истины» под редакцией писателя, переводчика и филолога Марии Голованивской. На этот раз темой эссе стала широкая палитра человеческих чувств от «А» (апатии), до «Я» (ярости) с остановкой на каждой из тридцати трех букв русского алфавита. Авторы эссе – флагманы современной отечественной мысли и слова: Сергей Гандлевский, Ольга Седакова, Сергей Юрский, Людмила Улицкая и другие маститые авторы. Эссе написаны очень неравномерно: какие-то предназначены для детского чтения, сквозь другие не продраться без помощи взрослого, но от этого ценность сборника ничуть не умаляется. Книга прекрасно иллюстрирована Хадией Улумбековой.

«Большие чувства» – это продолжение прошлогоднего сборника статей «Азбучные истины» под редакцией писателя, переводчика и филолога Марии Голованивской. На этот раз темой эссе стала широкая палитра человеческих чувств от «А» (апатии), до «Я» (ярости) с остановкой на каждой из тридцати трех букв русского алфавита. Авторы эссе – флагманы современной отечественной мысли и слова: Сергей Гандлевский, Ольга Седакова, Сергей Юрский, Людмила Улицкая и другие маститые авторы. Эссе написаны очень неравномерно: какие-то предназначены для детского чтения, сквозь другие не продраться без помощи взрослого, но от этого ценность сборника ничуть не умаляется. Книга прекрасно иллюстрирована Хадией Улумбековой. «В поисках волшебных книг» – четвертая часть серии искусствоведа, художника и педагога Светланы Прудовской «История книги своими руками». Вся ее книга – незаменимый материал для тематических бесед, творческих занятий и домашнего чтения-смотрения с детьми. Прудовская подробно, дельно и находчиво разбирает саму идею книги: знаков-букв-письменности, образов-иллюстраций, ее механику и смысл. Последняя часть серии рассказывает о магической природе книг: от эфиопских кожаных свитков, книжек-гармошек мексиканских шаманов и средневековых манускриптов до современного поп-апа. Попутно она учит вырезать печати из моркови, и снежинки из бумаги, придумывать шифры и вертеть бумажные бусины. Будьте готовы к тому, что читать эту книгу придется с карандашами и ножницами в руках.

«В поисках волшебных книг» – четвертая часть серии искусствоведа, художника и педагога Светланы Прудовской «История книги своими руками». Вся ее книга – незаменимый материал для тематических бесед, творческих занятий и домашнего чтения-смотрения с детьми. Прудовская подробно, дельно и находчиво разбирает саму идею книги: знаков-букв-письменности, образов-иллюстраций, ее механику и смысл. Последняя часть серии рассказывает о магической природе книг: от эфиопских кожаных свитков, книжек-гармошек мексиканских шаманов и средневековых манускриптов до современного поп-апа. Попутно она учит вырезать печати из моркови, и снежинки из бумаги, придумывать шифры и вертеть бумажные бусины. Будьте готовы к тому, что читать эту книгу придется с карандашами и ножницами в руках. «Призрак Карла Маркса» – одна из серии книг о философии для детей, придуманной издательством «Ад Маргинем» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Герои этих книг: Сократ, Кант, Людвиг Витгенштейн и Ханна Арендт – нерушимые столпы философской мысли. Их идеи в художественной форме изложены для детей возраста 6+. Например Карл Маркс, являясь маленькому читателю в виде призрака (что бродит по Европе), повествует грустную историю восстания силезских ткачей, а заодно, объясняет такие понятия, как «капитал», «рынок», «пролетариат», «потребительская стоимость», «всеобщий эквивалент». Остроумная абсурдистская история заканчивается обещанием вернуться и призывом не забывать категорического императива.

«Призрак Карла Маркса» – одна из серии книг о философии для детей, придуманной издательством «Ад Маргинем» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Герои этих книг: Сократ, Кант, Людвиг Витгенштейн и Ханна Арендт – нерушимые столпы философской мысли. Их идеи в художественной форме изложены для детей возраста 6+. Например Карл Маркс, являясь маленькому читателю в виде призрака (что бродит по Европе), повествует грустную историю восстания силезских ткачей, а заодно, объясняет такие понятия, как «капитал», «рынок», «пролетариат», «потребительская стоимость», «всеобщий эквивалент». Остроумная абсурдистская история заканчивается обещанием вернуться и призывом не забывать категорического императива. Говорить об искусстве народов, чья культура, религия, мифология сильно отличается от западной, очень нелегко. Эта беседа требует серьезной теоретической базы. Тем временем мода на традиционное искусство все возрастает, оно вызывает большой интерес и вдохновляет кураторов на новые проекты. Эта книга поможет родителям овладеть необходимыми знаниями, для того чтобы объяснить любопытному сынишке, чем африканская маска отличается от североамериканской, куда подевались туловища от голов ольмеков, зачем народ мундуруку мумифицировали головы врагов и многие другие. Каждый из тридцати объектов, представленных в этой книге, снабжен вопросами-темами для обсуждения с детьми разных возрастов (от 5 до 13 лет), каждый поможет познакомиться с культурой эскимосов, индейцев, австралийских аборигенов. Эта книга станет прекрасным дополнением к предыдущим частям проекта: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Как говорить с детьми об искусстве ХХ века».

Говорить об искусстве народов, чья культура, религия, мифология сильно отличается от западной, очень нелегко. Эта беседа требует серьезной теоретической базы. Тем временем мода на традиционное искусство все возрастает, оно вызывает большой интерес и вдохновляет кураторов на новые проекты. Эта книга поможет родителям овладеть необходимыми знаниями, для того чтобы объяснить любопытному сынишке, чем африканская маска отличается от североамериканской, куда подевались туловища от голов ольмеков, зачем народ мундуруку мумифицировали головы врагов и многие другие. Каждый из тридцати объектов, представленных в этой книге, снабжен вопросами-темами для обсуждения с детьми разных возрастов (от 5 до 13 лет), каждый поможет познакомиться с культурой эскимосов, индейцев, австралийских аборигенов. Эта книга станет прекрасным дополнением к предыдущим частям проекта: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Как говорить с детьми об искусстве ХХ века».