- Харуки Мураками. Бесцветный Цкуру Тадзаки и его годы странствий. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с.

В «Эксмо» выходит новый роман японского классика Харуки Мураками «Бесцветный Цкуру Тадзаки и его годы странствий». В центре романа — переживающий кризис среднего возраста герой. Бесцветным его прозвали четыре друга, в фамилиях которых встречается иероглиф цвета: они — «красный», «синий», «белый» и «черный». В начале повествования они уже не общаются, поэтому, отучившись в Университете Токио, Тадзаки отправляется в путешествие, которое не спасает его от нарастающей тоски одиночества и размышлений об утраченной дружбе.

На втором курсе вуза, начиная с июля, он постоянно думал о смерти. Тогда же ему исполнилось двадцать — он стал взрослым, хотя никакого особого смысла эта веха в его жизнь не привнесла. В те дни мысль покончить с собой казалась ему естественной и совершенно логичной. Что именно помешало ему наложить на себя руки, он толком не поймет до сих пор. Преступить черту, отделяющую жизнь от смерти, в то время было проще, чем выпить сырое яйцо на завтрак.

Возможно, покончить с собой он не пытался просто оттого, что его мысли о смерти были слишком естественны и не увязывались с какой-либо конкретной картинкой в голове. Напротив, любая конкретика представлялась ему второстепенной. Окажись перед ним дверь на тот свет, он наверняка распахнул бы ее не задумываясь. Просто совершил бы это обыденно. Но, к счастью или нет, такой двери ему не попалось.Наверно, лучше б я умер в те дни, часто думал Цкуру Тадзаки. И нынешнего мира, каков он есть, просто бы не получилось. Было бы здорово. Ведь тогда не настало бы и никакого «теперь». Раз меня нет для этого мира, то и его не существует для меня.

И тем не менее Цкуру до сих пор не поймет, что именно подвело его тогда к смерти настолько вплотную. Пусть даже некие события и явились тому причиной, почему тяга к смерти вдруг стала такой навязчивой, что поглотила его без малого на полгода? Поглотила — да, именно так. Словно тот библейский пророк, прозябавший во чреве кита, Цкуру угодил Смерти в брюхо и невесть сколько суток провел в той живой пещере без единого лучика света.В то странное время он жил, как сомнамбула — или как покойник, не заметивший собственной смерти. Солнце всходило — он просыпался, чистил зубы, напяливал что подвернется под руку, садился в электричку, ехал в университет, конспектировал лекции. Словно человек, уцепившийся за фонарный столб, чтобы только не унесло ураганом, он цеплялся за распорядок дня. Без особой надобности ни с кем не общался, а вернувшись в свою холостяцкую квартирку, садился на пол, прислонялся спиной к стене — и размышлял о минусах жизни и плюсах смерти. Бездонная мгла распахивала перед ним свой зев, и он проваливался в нее до самого центра Земли. Туда, где Великое Му* закручивает мир в гигантское облако и глубинная тишина сдавливает барабанные перепонки.

Кроме смерти, он не думал вообще ни о чем. Это не так уж и сложно. Просто не читал газет, не слушал музыки и даже о сексе не вспоминал. Не видел ни в чем вокруг ни малейшего смысла. Устав от дома, выходил на улицу и бродил по окрестностям. Или садился на скамейку железнодорожной платформы и часами наблюдал, как отправляются поезда.

Каждое утро принимал душ, тщательно мыл волосы, дважды в неделю устраивал стирку. Чистота помогала ему держаться. Душ, стирка и чистка зубов. Питался он как попало. Обедал в университетской столовой — и больше нормальной еды почти не ел. Когда пустел желудок, покупал в супермаркете яблок, овощей и сгрызал их дома не задумываясь. Или жевал хлеб, запивая молоком из пакета. Перед сном наливал в стакан немного виски и принимал как снотворное. Пьянел он, к счастью, быстро и даже от маленькой порции тут же засыпал. Снов он тогда не видел. Те же сны, что изредка врывались к нему неведомо откуда, проносились вихрем в голове и ухали в пустоту, не удерживаясь на обрывистых склонах сознания.

Цкуру Тадзаки хорошо помнит, когда мысли о смерти начали притягивать его так сильно. Это случилось, когда четверо ближайших друзей заявили ему: «Больше ни видеть, ни слышать тебя не желаем». Пригвоздив его тем самым к жесткому факту. И ни словом не объяснив, что же заставило их такое сказать. Сам он спрашивать не стал.

Все они крепко дружили в старших классах, но потом Цкуру уехал из родного города учиться в столичном вузе. Так что теоретически исключение из дружной компании не принесло в его жизнь особенных неудобств. Встреть кого-то на улице, даже не смутился бы. Но это, увы, теоретически. На деле же после того, как он уехал от лучших друзей так далеко, боль его стала еще острее. Отчужденность и одиночество сплелись в телефонный кабель сотни километров длиной. И по этому кабелю, намотанному на огромную лебедку, днем и ночью к нему поступали неразборчивые сообщения. Звучали они то громче, то тише, иногда завывали, как буря в лесу, а иногда пропадали совсем.

* Му (кит., яп.) — буддистская категория полного отрицания. Состояние Му — сознание, очищенное от идей внешнего мира. Чревато просветлением (сатори) и переходом в Нирвану. В практиках дзен-буддийских монахов часто трактуется как «забери свой вопрос назад». — Здесь и далее прим. переводчика.

Проходит набор в Школу писательского мастерства

Умению создавать оригинальные тексты научат Майя Кучерская, Марина Степнова, Виктор Сонькин, Ирина Лукьянова и другие мастера художественного слова.

В течение двух недель, с 6 по 17 июля, в московской библиотеке им. И.С. Тургенева будут проходить занятия по дисциплине Creative Writing School, популярной в англоязычной образовательной традиции и едва ли не впервые адаптированной к русскоговорящей среде.

В Школе представлены четыре направления — крупная проза, сценарное мастерство, художественный перевод и искусство биографии. Как обрести свой стиль, придумать идею для кинокартины, найти точные слова при переводе и с исследовательской целью вторгнуться в частную жизнь, на практике объяснят профессионалы. Помимо основного состава преподавателей, в который входят писатели Майя Кучерская, Марина Степнова, Ирина Лукьянова, переводчик Виктор Сонькин и доцент НИУ ВШЭ Алексей Вдовин, с лекциями и мастер-классами выступят Дмитрий Быков, Алексей Варламов, Татьяна Толстая, Александр Архангельский и другие знаменитые литераторы.

Об уникальности этого проекта «Прочтение» поговорило с его руководителем и автором идеи Майей Кучерской:

Чем отличается концепция Creative Writing School от методики преподавания самого известного российского «цеха писателей» — Литинститута им. Горького?

— Концепция Creative Wriitng принципиально отличается от философии Литературного института. Creative Writing вне идеологий, это всего лишь набор инструментов для изготовления качественного текста. Может ли молоток, стамеска, долото иметь взгляды, идеологию? Нет! Главное, сделать качественно, профессионально — вот и все. Между тем как Литературный институт был образован в 1930-е годы как раз по идеологическим причинам. Инициировавший его появление Максим Горький надеялся создать кузницу советских писателей, обслуживающих советскую империю, ее мифологию и идеологию, пишущих в соответствии с принципами соцреализма. Потом все эти первоначальные задачи то забывались, то вспоминались, но в итоге на сегодняшний день, при том, что Литинститут окончило великое множество талантливых писателей, поэтов, переводчиков, все же сейчас это институция, живущая по инерции прежних времен и нуждающаяся в коренном реформировании. Например, я так и не нашла на его сайте учебных программ творческих семинаров, возможно, это еще и оттого, что представление о необходимости продуманной методологии преподавания искусства писать в Литинституте отсутствует. Но может быть, где-то эти программы есть, хотя те семинары, на которых я бывала в Литинституте давным-давно, сводились просто к обсуждению текстов друг друга — это очень важно, но мало! Словом, Литинститут остро нуждается в молодых, образованных, веселых преподавателях, окончивших нашу Школу. Шучу. И все же обращение к опыту западных коллег и концепции «творческого письма», по-моему, Литинституту не помешает. Я верю, что писатель Алексей Варламов, человек профессиональный, энергичный и трезвый, как раз только что Литинститут возглавивший, сумеет многое в нем изменить. И тогда мы будем просто взаимодополнять друг друга.

Почему в списке направлений не представлена поэзия? Этому роду литературы невозможно обучить?

— Мы испугались! Поэзии и в самом деле трудно учить. Какие-то совсем элементарные вещи, конечно, можно показать, объяснить, но все же сочинение поэзии, в отличие от прозы, рационализируется гораздо сложней! Мне кажется, поэтам нужно просто все время читать своих великих предшественников, и друг другу читать свое, слушать критические замечания старших, словом, встречаться, общаться, говорить про стихи — и это лучшая школа для поэта.

Какой самый ценный совет вы получили за всю вашу творческую биографию?

— Самый ценный совет был такой: «Немедленно это сожги!» Меня охватил такой сильный и такой творческий гнев, что я просто сто раз еще его переписала, этот текст, но жечь не стала — о нет!— и все-таки выпустила в свет. Не скрою, с ним случился большой успех. Но о каком тексте идет речь, конечно, не скажу.

Платный набор в мастерские пройдет с 20 апреля по 20 мая. Стоимость обучения в Школе — 20 тысяч рублей, количество мест ограничено.

В Creative Writing School уже приняты девять победителей творческого конкурса на бесплатные места, который состоялся в марте-апреле. Также двадцать финалистов, чьи работы оказались в числе лучших, получили приоритетное право зачисления и 10% скидку на участие в выбранной мастерской.

После окончания Школы лучшие работы участников проекта будут опубликованы в сетевом альманахе на сайте проекта или в журналах «Знамя», «Сноб», Story, «Литературная учеба».

Узнать больше о содержании курсов можно на сайте Creative Writing School.

Элайза Грэнвилл. Гретель и тьма

- Элайза Грэнвилл. Гретель и тьма /Пер. с англ. Шаши Мартыновой. — М.: Фантом Пресс, 2015. — 384 с.

«Гретель и тьма» — почти колдовской роман, сказка, до ужаса похожая на действительность. Вена, 1899 год. У знаменитого психоаналитика Йозефа Бройера — едва ли не самая странная пациентка за всю его практику. Девушку нашли возле дома помешанных, бритую наголо, нагую, безымянную, без чувств. Не девушка, а сломанный цветок.

Германия, много лет спустя. У маленькой Кристы очень занятой папа: он работает в лазарете со «зверолюдьми», и Кристе приходится играть одной или слушать сказки няни — сказки странные и страшные. И когда все вокруг постепенно делается столь же жутким, Криста учится повелевать этой кошмарной сказкой наяву.Пройдет немало лет, прежде чем Дудочник вернется за остальными детьми. Музыку его заглушили, но юные и старые, большие и малые — все подряд — принуждены идти за ним вслед, тысячами… даже великаны-людоеды в сапогах-скороходах да с плетками звонкими, даже их псы о девяти головах. Мы — крысы, это наш исход, Земля ежится у нас под ногами. Весна оставляет по себе горький вкус. Дождь и люди падают дни напролет, а ночи напролет рыдают в озерах русалки. Медведь кровавого окраса сопит нам в пятки. Я не свожу глаз с дороги, считаю белые камешки и страшусь того, куда ведет нас этот след из пряничных крошек.

Подействовало ли заклятье? Думаю, да: кольца тумана обвивают нам лодыжки, подымаются и глушат все звуки, заглатывают всех, кто рядом, целиком. Миг наступает, и мы бежим со всех ног, волоча Тень за собой, останавливаемся, лишь когда моя вытянутая рука нащупывает грубую кору сосновых стволов. Шаг, другой — и вот уж мы в заколдованном лесу, воздух прошит льдистыми ведьмиными вздохами. День схлопывается вокруг нас. Призрачные караульные бросаются вниз с деревьев, требуют назваться, но наши зубы настороже, никаких ответов, и надзиратели убираются прочь, хлопая крыльями, на восток, к луне в облачном саване. Корни змеятся, тянут нас к лесной подстилке. Мы таимся в тиши, прерываемой далеким стуком рогов, что сбрасывают олени.

Просыпаемся — нас не съели. Солнце впитало последние клочья тумана. Кругом, похоже, ни души. Недалеко же мы ушли: я вижу дорогу, но путников на ней и след простыл. Тихо — покуда кукушка не закликала из чащи.

— Слушай.

— Kukułka, — отзывается он и прикрывает глаза ладонью, всматриваясь в верхушки деревьев.

— Ку-ку, — говорю я ему. Он по-прежнему разговаривает странно. — Она делает ку-ку!

Он по обыкновению резко дергает плечом.

— Зато мы на воле.

— Пока двигаемся — да. Пошли.

Тень скулит, но мы насильно ставим его на ноги и, поддерживая его с обеих сторон, бредем вдоль кромки леса, пока не выбираемся к полям, где вороны деловито выклевывают глаза молодой пшенице. А дальше свежезахороненная картошка дрожит под земляными грядами. Рядами зеленых голов пухнут кочаны капусты. Мы встаем на колени и вгрызаемся в их черепа, капустные листья застревают у нас в глотках.

Идем дальше, ноги тяжелеют от цепкой глины, но тут Тень оседает на землю. Я тяну его за руку:

— Тут опасно. Надо идти. Если заметят, что нас нет…

Надо идти. Нам надо идти. Уж точно рано или поздно какие-нибудь добрые гномы или мягкосердечная жена великана сжалятся над нами. Но страх стал слишком привычным попутчиком — недолго ему гнать нас вперед. Еще и Тень с собой тащим. Голова у него повисла, глаза нараспашку, пустые, ноги волоком — две борозды тянутся следом в рыхлой грязи. Нам, похоже, конец от него настанет.

— Надо идти дальше одним.

— Нет, — пыхтит он. — Я обещал не бросать…

— А я — нет.

— Иди тогда сама. Спасайся.

Он знает, что я без него не уйду.

— Без толку стоять да разговаривать, — огрызаюсь я, подцепляю рукой плечо Тени и удивляюсь, как такое тонкое — будто лезвие ножа — может быть таким тяжелым.

Еще одна передышка — на сей раз мы присели на мшистый изгиб дуба, попробовали сжевать горстку прошлогодних желудей. Остались только проросшие. Тень лежит, где мы его бросили, смотрит в небо, но я-то вижу, что глаза у него теперь полностью белые. Оно вдруг кричит — громче мы ничего никогда от него не слыхали, — а дальше прерывистый вдох и длинный, судорожный выдох. Я выплевываю последние желуди. Тень больше не дергается и не вздрагивает, как мы привыкли; надавливаю ногой ему на грудь — не шелохнулось. Миг-другой — и я собираю пригоршню дубовых листьев и укрываю ему лицо.

Он пытается меня остановить:

— Зачем ты это?

— Оно мертвое.

— Нет! — Но я вижу облегчение, когда он опускается на колени проверить. — Мы столько всего сносим, а умираем все равно как собаки… pod płotem… у забора, под кустом. — Он закрывает Тени глаза. — Baruch dayan emet*. — Должно быть, молитва: губы шевелятся, но ничего не слышно.

— Но мы-то не умрем. — Я тяну его за одежду. — Тени долго не живут. Ты же знал, что зря это. Зато теперь быстрее пойдем, ты да я.

Он стряхивает мою руку.

— Тут земля мягкая. Помоги могилу выкопать.

— Нет уж. Времени нет. Нам надо идти. Уже за полдень. — Вижу, он колеблется. — Тень никто не съест. Мяса никакого. — Он не двигается с места, и я ковыляю прочь, стараясь не оборачиваться. Наконец он догоняет. Тропка вьется между лесом и полем. Один раз примечаем деревню, но решаем, что к логову колдуна мы все еще слишком близко, это опасно. Вот и солнце покидает нас, и идем мы все медленнее, пока я не сознаю, что дальше мы не потянем. Лес поредел: перед нами расстилается бескрайнее поле с ровными бороздами, докуда глаз хватает. Мы забираемся глубоко в кустарник, и тут я понимаю, что поле это — бобовое.

— Какая разница? — спрашивает он устало.

— Сесили говорила, если заснешь под цветущими бобами — спятишь.

— Нет тут цветов, — отрезает он.

Ошибается. Несколько верхних бутонов уже развертывают белые лепестки, в сумерках призрачные, а наутро очевидно, что надо было нам поднажать: за ночь раскрылись сотни цветков и танцуют теперь бабочками на ветру, разливая в теплеющем воздухе свой аромат.

— Дай мне еще полежать, — шепчет он, вжимает щеку в глину, отказывается идти, даже не замечая черного жука, грузно взбирающегося у него по руке. — Никто нас тут не найдет.

Его синяки меняют цвет. Были бордово-черные, теперь подернулись зеленью. Он просит сказку, и я вспоминаю, как Сесили рассказывала мне про двух детишек, выбравшихся из волшебной волчьей ямы. У них тоже кожа позеленела.

— Дело было в Англии, — начинаю я, — во время урожая, давным-давно. На краю кукурузного поля возникли ниоткуда, как по волшебству, мальчик и девочка. Кожа ярко-зеленая, и одеты странно. — Я оглядываю себя и смеюсь. — Когда они говорили, их эльфийского языка никто не понимал. Жнецы привели их в дом Хозяина, там за детьми ухаживали, но те ничего не ели, совсем-совсем ничего, пока однажды не увидели, как слуга несет охапку бобовых стеблей. Вот их-то они и поели — но не сами бобы.

— А почему они не ели бобы, как все остальные?

— Сесили говорила, в бобах живут души умерших. Так можно мать свою или отца съесть.

— Глупости какие.

— Я тебе рассказываю, что она мне говорила. Это всамделишная история, но если не хочешь…

— Нет, давай дальше, — говорит он, а я подмечаю: хоть и держится снисходительно, но на бобовые цветочки поглядывает косо. — Что потом случилось с зелеными детками?

— Поели они бобовых стеблей и стали сильнее, а еще английскому научились. Они рассказали Хозяину о своей прекрасной родине, где неведома нищета и все живут вечно. Девочка обмолвилась, что играли они как-то раз и вдруг услышали сладостную музыку и пошли за ней через пастбище да в темную пещеру…

— Как у тебя в той истории про Дудочника?

— Да. — Я медлю: в истории у Сесили мальчик погиб, а девочка выросла и стала обычной домохозяйкой. — Остальное не помню.

Он молчит, а потом глядит на меня.

— Что нам делать? Куда податься? К кому? Нам пока никто ни разу не помог.

— Сказали, что помощь на подходе. Сказали, что она уже идет.

— Ты в это веришь?

— Да. И поэтому нужно двигаться им навстречу.

Под синяками лицо у него белое как мел. И с рукой что-то не то: как ни пошевельнет ею — морщится. В уголках рта — свежая кровь. И тут я вдруг так злюсь, что взорвусь того и гляди.

— Убила б его. — Сжимаю кулаки, аж ногти впиваются. Хочется кричать, и плеваться, и пинать все подряд. Он все еще смотрит на меня вопросительно. — В смысле, того, кто все это начал. Если б не он…

— Ты не слышала, что ли, о чем все шептались? Он уже умер. — Опять он дергает плечом. — Как ни крути, мой отец говорил: если не тот, так другой какой-нибудь, точь-в-точь такой же.

— Тогда, может, здесь бы и оказался кто-нибудь другой, а не мы.

Он улыбается и стискивает мне руку.

— И мы бы никогда не встретились.

— Да встретились бы, — отвечаю яростно. — Как-нибудь, где-нибудь — как в старых сказках. И все равно жалко, что не я его убила.

— Слишком большой, — говорит он. — И слишком сильный.

Тру глаза костяшками пальцев.

— Раз так, жалко, что я не побольше. Наступила бы на него и раздавила как муху. Или вот бы он был маленький. Тогда б я сбила его с ног и оторвала голову. Или заколола бы ножом в сердце. — Молчим. Я размышляю, какими еще способами можно убить кого-нибудь ростом с Мальчика-с-пальчика. — Пора.

— Дай мне поспать.

— Пошли. Потом поспишь.

— Ладно. Но сначала расскажи мне сказку — твою самую длинную, про мальчика и девочку, которые людоеда убили.

Я задумываюсь. Ни одна моя старая история вроде бы не настолько страшная, пока до меня не доходит: ведь наверняка сложатся обстоятельства, в которых людоеда и впрямь можно убить. Спасибо Ханне, я знаю где. И даже когда. Ни с того ни с сего я воодушевляюсь.

— Давным-давно, — начинаю я, но тут же понимаю, что так не годится. Не такая это сказка. Он все еще держит меня за руку. Я резко дергаю его. — Вставай. Дальше буду рассказывать тебе истории только на ходу. Остановишься — я больше ни слова не скажу.

* «Благословен Судия праведный» (ивр.) — принятое в иудаизме благословение покойника. — Здесь и далее прим. перев.

Обнародован короткий список премии «Национальный бестселлер»

Состоялась церемония объявления короткого списка петербургской премии «Национальный бестселлер». Лидером голосования Большого жюри стал роман Сергея Носова «Фигурные скобки».

Кроме Носова, в списке финалистов оказались Олег Кашин с романом «Горби-дрим», Анна Матвеева со сборником рассказов «Девять девяностых», Александр Снегирев с «Верой», Василий Авченко с «Кристаллом в прозрачной оправе» и Татьяна Москвина с биороманом «Жизнь советской девушки».

Шорт-лист этого года ответственный секретарь Вадим Левенталь прокомментировал следующим образом: «Наш короткий список в этом году представляет собой не команду юниоров, но и не ветеранскую команду — а действующую сборную России по литературе».

Также он добавил, что в этом году Сергей Носов установил новый рекорд «Нацбеста». По результатам голосования Большого жюри его роман получил 19 баллов (предыдущий рекорд в 13 баллов установил роман Сергея Шаргунова «1993» в прошлом году). Но по правилам премии голоса Большого жюри не учитываются в следующем туре голосования, которое проведет Малое жюри.

В состав Малого жюри этого года вошли писатель Ксения Букша, телеведущая Алла Михеева, поэт и музыкант Вадим Степанцов, художник Владимир Шинкарев, актер Ефим Шифрин и хирург Сергей Яшин.

Церемония награждения лауреатов премии пройдет 7 июня в гостинице «Астория».

Надежда Толоконникова и Маргарита Симоньян получили премию имени Виктора Топорова

Учрежденная на днях премия «За личное мужество в культурном пространстве» в память о критике и переводчике Викторе Топорове была вручена первым лауреатам.

Как сообщает «Российская газета», награду в $10.000 поделили между собой Надежда Толоконникова за письма из колонии и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, которая заметила, что «личное мужество не требуется, чтобы выражать взгляды большинства».

Решение о выборе лауреатов принимал сооснователь премии издатель Константин Тублин.

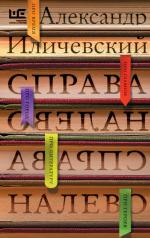

Александр Иличевский. Справа налево

- Александр Иличевский. Справа налево. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.

Новый сборник эссе «Справа налево» Александра Иличевского, лауреата премий «Русский Букер» и «Большая книга», посвящен запахам чужих стран (Армения и Латинская Америка, Каталония и США, Израиль и Германия), вкусам путешествий, слуховому восприятию литературы и музыки (от Моцарта до Rolling Stones), всему увиденному, что навсегда осталось на сетчатке и отпечаталось в «шестом чувстве» — памяти.

метафизика против физики

Притягательность пейзажа, в отличие от, скажем, человеческого тела, иррациональна. И разгадка состоит в том, что ландшафт, возможно, потому притягивает взгляд, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего, его, ландшафт, сотворившего; а Творцу и творцу свойственно иногда любоваться своим произведением.

Ландшафт может быть столь же уникален, как отпечатки пальцев. В великом гимне планете Земля — фильме «Койяанискаци» — камера движется на самолетной высоте над гористой пустыней в Чили. Причудливые слоистые скалы, напоминающие одновременно и вертикальную мрачную готику, и органического Гауди, казалось бы, неотличимы от каньонов Юты. Но в Юте известняк из-за избытка окислов железа красноватый — рыжий, рудой, даже персиковый; такого больше нигде не сыскать. А, например, только в низовьях Волги были открыты особые эрозивно-наносные образования, напоминающие с высоты волнистое, как стиральная доска, дно мелководья. Бугры Бэра получили свое название в честь впервые описавшего их Карла Бэра, пионера-эмбриолога, вдруг занявшегося в конце жизни и на исходе XIX века изучением геологических сдвигов Прикаспийской низменности и открывшего попутно «Всеобщий закон образования речных русел». (Я ничего не знаю о старости Бэра. Старость — значительная часть судьбы. И о такой, как у Бэра, можно только мечтать. Хотя героические биографии часто на поверку оказываются не такими уж счастливыми. Любознательность как форма отчаяния много важного свершила на благо цивилизации.)

С целью разобраться в причудливом узоре ландшафта геологи иногда прибегают к помощи археологов, и наоборот: случается, археология просит консультации у геологии. Так, общими усилиями, была открыта Хазария, примечательная тем, что часть ее жителей в VIII–IX веках исповедовала иудаизм. Археологи долго искали хазарскую столицу Итиль и в самой дельте, и у современной Енотаевки — на правом берегу Волго-Ахтубинской поймы, и столь же упорно на левом берегу — у села Селитренное. Но за все годы — ни следа: ни захоронения, ни черепка. Не мог же выдумать Хазарию Иехуда Галеви, написавший важнейший для средне- вековой еврейской мысли труд «Кузари». Тогда пришли на помощь геологи, указавшие, что полноводность Волги и, следовательно, уровень Каспия значительно менялись во времени. И археологи вспомнили, как исследовали в Дербенте крепостную стену, выстроенную в VI веке, чтобы защищать иранских Сасанидов от набегов с севера. На западе она упиралась в неприступный Кавказ, а на востоке подходила к самому морю. При этом крайняя башня находилась под водой на глубине шести метров. Отсюда следовало, что уровень Каспия в IX веке был на двенадцать метров ниже современного. Се- верная часть Каспия мелкая, суда из Волги движутся по специально прорытому каналу. Понижение уровня моря на метр осушает более десяти километров, и значит, в IX веке дельта Волги располагалась значительно южнее. А там, где в нынешнее время разливается бескрайнее половодье, где стоят камышовые заросли, проходимые только кабанами, где дебри тальника скрывают сомовьи ильмени, щучьи ерики и протоки, — там простирались луга и пашни тучной Хазарии, жителей которой половодья постепенно вытеснили на высокие степные берега, где они и растворились в населении Золотой Орды.

Хазария потонула в речных отложениях, была погребена на дне Каспия, от нее не осталось и следа, не считая редких осколков керамики в отвалах, сгруженных с землечерпалок. Но в книге главного еврейского поэта Иехуды Галеви «Кузари» эта страна стоит нерушимо, и царь ее придирчиво расспрашивает еврея о его вере, постепенно убеждаясь, что принятие иудаизма только умножит благоденствие управляемой им страны. Ничего удивительного, ибо, как сказано в Талмуде: мир — это всего лишь кем-то рассказанная история. Воображение, вероятно, вообще единственная твердая валюта в областях, торгующих смыслами. Остальные валюты слишком быстро превращаются в «бронзовые векселя». И «Хазарский словарь» Милорада Павича, в котором главный герой носит имя как раз Иехуды Галеви, рассказывает о не более баснословных историях, чем та, что лежит в основе романа «Кузари».

Да, ландшафт порой столь же уникален, как узор на радужке глаза. Но иногда наблюдается неожиданное сходство. В «Открытии Хазарии» Гумилев пишет, как однажды в экспедиции, находясь в километре от моря перед густой стеной камыша, зарисо- вывал в отчет разрез выкопанного шурфа и увлекся. Как вдруг заметил, что дно палатки промокло. Он вышел наружу и увидел, что камыш шелестит, приглаживаясь южным ветром, а всюду из земли выступает вода: впадины на глазах превратились в лужи, через камыши побежали струи. И тут ему стало страшно: он знал, что ветровой нагон достигает глубины двух метров и часто губит зазевавшихся охотников или пастухов. Вместе со своими помощниками он едва успел свернуть лагерь, когда луговина вокруг залилась зеркалом воды, и им пришлось мчаться наперегонки с наступающим стремительно морем.

Странно, что Гумилев, спасаясь от моряны (так называется в тех краях южный ветер), не вспомнил колесницы фараона, которые, в отличие от их автомобиля, все-таки были застигнуты морем. Но это событие навело потом создателя пассионарной теории этногенеза на мысль, что хазарам тоже приходилось оберегаться от моряны — и следовательно, следы их не стоит искать на плоских, заливных берегах. Благодаря этому археологи переформулировали свою задачу.

Еще один пример уникального ландшафта: Мертвое море. Когда Всевышний давал евреям Святую Землю, не существовало приборов для измерения высоты над уровнем мирового океана и никто, кроме, очевидно, Бога, не знал, что район Мертвого моря, напитанного Иорданом и вулканическими источниками из афро-азиатского разлома, — самая низкая точка на земле. Дно его, помимо выкристаллизовавшейся соли, выстилает асфальт: черные, обкатанные волнами кусочки битума, подобранные на его берегу, египтяне использовали для бальзамирования. Ландшафт самой особенной на планете страны обязан обладать уникальным свойством.

Ландшафт отчизны важен не меньше, чем телесность человека. Он — плоть обитания. Трудно жить в слишком большой стране, потому что нервные импульсы, осуществляемые перемещением ее обитателей, иногда неспособны обеспечить координацию бытования страны как целого. Весть о смерти Екатерины Великой достигла Тихоокеанского побережья российской империи лишь год спустя после кончины императрицы. Гончаров после лучшего в мировой литературе морского путешествия на фрегате «Паллада» вынужден был несколько месяцев возвращаться в Петербург (существенная часть его пути прошла на санях по единственной дороге в тех краях — реке Лене, где ямщик рисковал завезти его в «черный снег»: под тяжестью навалившего за зиму снега лед на широкой реке прогибается и вода просачивается под сугробы). Сейчас есть сотовая связь, автомобили, самолеты, интернет — всё это усиливает нервную деятельность стран. В древности передвижения были ограничены пешим, верблюжьим и конным ходом. Расстояние измерялось в днях перехода. Удобней жить в стране, пределы которой подвластны человеческому телу, где можно лечь гулливером навзничь и затылком чувствовать Север, а пятками Юг, где левая рука дотягивается до Солнца на Востоке, а правая принимает на закате светило на Западе.

Однажды я видел, как противолодочный самолет с удлиненной кормой, скрывающей магнитную антенну обнаружения подлодок, пролетел на бреющем над Мертвым морем и ушел по Иордану патрулировать Кинерет. Что тут скажешь? Я всегда завидовал летчикам и ангелам, способным скользить по коже карты.

Хорошо, допустим, мы знаем, как расступилось море. Допустим также, мы знаем, что манна небесная — капельки застывшего сока растений, надкусанных саранчой и после сорванные ветром. Но как был уничтожен Содом? Как рухнули стены Иерихона? Как было остановлено Солнце? Почему Мертвое море соленое, а озеро Кинерет пресное? Рациональные ответы на эти вопросы, вероятно, существуют. Но их правомерность не выше правомерности ответов иррациональных.

Иногда научные достижения неотличимы от магии и превознесение чудесного отдает невежеством, особенно если достижения науки при этом принимаются как должное. Есть области математики, в которых уверенно себя чувствуют от силы десяток-другой специалистов на планете, и обществу, случается, проще признать их достижения мыльными пузырями, чем важными успехами цивилизации, отражающими красоту мироздания и разума. Но есть и области чудесного, на долю которого незаслуженно выпадает масса пренебрежения со стороны позитивизма, склонного считать, что ненаблюдаемое или непонятное попросту не существует, а не подлежит открытию и объяснению. Скажем, если вы придете к психиатру и заикнетесь об инопланетянах, суровый диагноз вам обеспечен. Шизотипическими расстройствами страдает целая сотая доля человечества. А сколько еще тех, кто никогда не приходит к врачу. В момент, названный Карлом Ясперсом «осевым временем» и явившийся, как он считал, моментом рождения философии, дар пророчества был передан детям и сумасшедшим. Насчет детей не знаю, но к людям, делящимся с врачами своими переживаниями необычных явлений, я бы всерьез прислушался. Тем более что в истории человечества практически все деятели, совершившие серьезные прорывы в развитии цивилизации, находились по ту сторону психиатрической нормы. И вместе с тем я присмотрелся бы ко многим давно уже отданным на откуп массам разновидностям научной фантастики и попробовал бы отыскать новую точку зрения на них. Иногда норма затыкает рот истине, а массовый жанр клеймом обезображивает прозорливые наблюдения.

Например, однажды мне довелось говорить с человеком, который был убежден, что одно из имен Всевышнего говорит нам о серьезнейших вещах. Это имя — Саваоф: греческая калька с «Цеваот» — «Владыка воинств». Оказывается, под «воинствами» имеются в виду «силы небесные», то есть звезды. Отсюда мой собеседник делал вывод, что ангелы обитают на других планетах, звездах, в межзвездном пространстве. «Взгляни, — говорил он, — на вспышки на солнце: они гигантские, едва ли не превышают размеры Юпитера, с поверхности звезды отрываются мегатонны плазмы и уносятся в космос. Разве не так, как сказано, рождаются мириады ангелов, чтобы пропеть осанну Всевышнему и исчезнуть?»

Что ж? Это сравнение может показаться только поэтическим, если не подумать, что со временем наши представления о живом понемногу пересматриваются. Вероятно, скоро мы придем к выводу, что существуют неорганические формы жизни. Например, великий физик-теоретик Стивен Хокинг всерьез рассматривает компьютерный вирус как одну из форм жизни. И, вероятно, когда-нибудь, особенно с учетом того, что не за горами эпоха, когда мозг человека напрямую будет подключен к глобальной сети, какой-нибудь самозародившийся вирус разовьется в достаточно мощный интеллект, не облеченный плотью, но с которым нам волей-неволей придется иметь дело. Так почему же нельзя представить, что звездные процессы, точнее, связанные с ними потоки вещества и энергии, суть последствия коммуникативных связей неких сложных пространственно-временны 2х образований? Почему в космосе с его чрезвычайной протяженностью и сложностью не возможно формирование неких пока еще не постижимых интеллектуальных образований? В человеческом мозге переносятся электрические и химические импульсы, связываются и разрываются синапсы.

Так почему не допустить, что и в космосе, и на нашей планете обитание «потусторонних» сил есть не материя, а результат пока не осознанных коммуникативных процессов (возможно, очень медленных, или, напротив, мгновенных), происходящих в звездах, в растительном мире, в геологическом… Что мы внутри некой глобальной вычислительной системы, внутри вселенского мозга, что мы и мироздание — мысли этого мозга. Например, реки, морские течения, облака могут быть рассмотрены, как каналы передачи, по которым в качестве потока информации движутся значения плотности, солености, карта водных вихрей, всего, что составляет физическую суть реки. А где есть потоки данных, там можно подозревать интеллектуальные кластеры, ответственные за выработку смысла вместе с метаболизмом информации (в языческой интерпретации: так возникают «природные духи»).

Иногда познание позволяет не только нащупать смысл утонувшего в забвении обряда, но даже его изобрести. Что из этого следует? Не много, но и не мало. Эта проблематика подводит нас к главному противостоянию в XXI веке — физики и метафизики, религии и науки, к необходимости того, что оно, противостояние, должно разрешаться с помощью модернизма: развитием того и другого навстречу друг другу. В конце концов, мироздание было сотворено не только с помощью букв и чисел, но и с помощью речений. Вот почему Хазария стоит нерушимо на страницах, написанных Иехудой Галеви. Вот почему мир есть рассказываемая огромная, сложная, самая интересная на свете история.

Александр Товбин. Германтов и унижение Палладио

- Александр Товбин. Германтов и унижение Палладио. — СПб.: Геликон Плюс, 2015. — 936 с.

В длинный список премии «Большая книга» в 2015 году вошло произведение петербургского писателя Александра Товбина. «Германтов и унижение Палладио» одновременно сочетает в себе элементы романа воспитания, детектива, производственного романа и мемуаров. Главный герой амбициозный петербургский искусствовед Юрий Германтов захвачен дерзкими замыслами главной для него книги об унижении Палладио. Одержимость абстрактными, уводящими вглубь веков идеями понуждает его переосмысливать современность и свой жизненный путь. Такова психологическая и фабульная пружина подробного многослойного повествования, сжатого в несколько календарных дней.

часть первая в вольных университетах

картинки из разных, — детских и взрослых, — лет, а также фантом-папа, отчуждённая мама и жовиальный Сиверский, палладианец ● С чего она начиналась, жизнь?

С того, что сразу врезалось в память, — с зимы, снежной, как в бескрайнем, белом-белом, узорчатом и пышно-нарядном, замороженном царстве Берендея, зимы… — вот он, Юра Германтов, свидетельствуя о подлинности воспоминания, тонет в снегах сказочной той зимы, на маленькой серенькой фотографии: короткое пальтецо, башлык, деревянная лопатка в руке, сугробы.

И будто бы в эвакуации, в деревне на севере костромской области, не сменялись времена года, будто он там, в заповедной лесной глуши, дремучей хвойной стеною подступавшей к домам, не радовался лету, — не одолевал ажурной упругости папоротников, не блуждал в густо-пахучих, пронзённых лучистой голубизной, зарослях можжевельника или — в колючих, затянутых радужной щекочущей паутиной малинниках; о, он знал в лесу ягодные места, пил сладковато-прозрачный берёзовый сок, сочившийся из-под надрезанной коры в консервную банку, пьянел от шума ветра в берёзах, взбегавших к небу по зелёным пригоркам…

В радости лета он, однако, окунулся после так поразившей его, так запавшей в память зимы.

Снег был легчайший и мягкий-мягкий, словно бескрайняя перина с лебяжьим пухом, или скрипучий, как крахмал, или, при устоявшихся морозах, слежавшийся, твёрдый и колкий, с шероховатой, взблескивавшей ледяной корочкой, и — при этом — холодный-холодный на ощупь, обжигавший до красна пальцы, и — вот, казалось, спустя миг всего, — чуть подтаявший сверху, солнечно-тёплый, как топлёное молоко; а назавтра — уже почему-то сухой и будто бы мелко перемолотый, как порошок, а потом, — мягкий и рыхло-липкий, годный для лепки снеговиков. Снег непрестанно менял и цвета свои, вот он, белый-белый, только что украшенный лишь рельефным узором птичьих следов, испещрялся ещё и неровными ярко-синими полосами, вот синие полосы, сближаясь, срастаясь при снижавшемся солнце, делались лиловыми, но вот и окончательно размазывались по снегу, теряли яркость, будто бы линяли тени стволов, ветвей, а под вечер — снег уже был розовым, почти краплачно-красным, будто бы сплошь залитым клюквенным киселём, и — спустя час какой-то — лазорево-изумрудным при полной, вроде как фосфором натёртой луне, взошедшей над обложенной ватой, припорошенной блёстками елово-сосновой чащей, или — делался снег пепельно-белёсым в чёрной ночи, омертвевшим каким-то, но — с жёлтыми пятнами электрического света, косо падавшими, если повернуть с немалым усилием массивный фаянсовый выключатель, на снег из окон. Те снега, чистые, ослепительные, многокрасочные, — со всеми своими светоцветовыми контрастами, оттенками, — до сих пор перед глазами, до сих пор расстилаются у подножия запорошенной таинственно-мрачной чащи, на которую, кстати, он привык смотреть сквозь другой лес, тоже таинственный, но вовсе не мрачный, а нарядный, серебристо-льдистый, нарисованный на оконном стекле морозом.

И смешанного зрелища этого, когда лес накладывался на лес, действительно, он не мог забыть.

Ну да, сложилась непроизвольно нелепая, но по-своему точная фраза-формула: прошлогодние снега не желают таять…

В снегу тонули по окна избы, снег накрывал их пышными шапками, а брёвна, доски, наличники зарастали пухлым сиреневым инеем… Вороны, гортанно перекрикиваясь, перелетали с ветки на ветку, с деревьев медленно и торжественно падали тяжёлые хлопья. И вдруг ветер принимался сдувать снег с крыш, над коньками их и печными трубами в самые ясные дни взвивались вьюги. И сельские мальчишки прыгали с высоких зубчатых заборов в сугробы, вздымалась и долго-долго плавала в воздухе белая, блестящая, алмазно загоравшаяся на солнце пыль… Все снежные перекраски и цветоносные трансформации с волнением подмечал Германтов, ничуть не завидуя их, деревенских сорванцов, показной удали.

Странный мальчик — он, здоровый, физически вполне развитый мальчик четырёх лет от роду, предпочитал, отслеживая все нюансы оттенков и фактур снега за окном, листать журналы с картинками.

И это перелистывание картинок стало вторым, пожалуй, не менее ярким, чем первое, снежное, впечатлением. Стопка потрёпанных дореволюционных журналов обнаружилась на книжной полке в комнате большого, потемневшего от времени бревенчатого дома с окошками в резных наличниках и прогнившей гонтовой крышей с лишаями мха, где Германтова поселили с бессловесной маминой тёткой, — мама отправилась в эвакуацию с театром, с концертными бригадами должна была выезжать на фронт и не могла взять Юру с собой. В тех журналах попадались разные гравюры с впечатляющими каменными ландшафтами, преимущественно, Парижа с обязательной наполеоновской аркой на Елисейских полях и Рима с не менее обязательными античными руинами, что, несомненно, чудесно предвосхищало будущие профессиональные интересы Германтова. Но тогда запомнились ему прежде всего почему-то две гравюры со штриховыми видами двух других городов, причём именно те две гравюры, которые потом с удивлявшей Германтова повторяемостью встречались ему год за годом на страницах книг и журналов… Эти встречи с давними знакомцами воспринимались им потом как направляющие его к неясной цели знаки упрямого чародейства.

Итак, ему, четырёхлетнему, навсегда запомнились снега военной зимы и две старинные, — восемнадцатого века — гравюры с видами Петербурга и Венеции.

● Как мешали ему теперь, ночью, точнее, на рассвете, пробелы между рваными фрагментами собственного автопортрета!

Ведь даже краткая биография, подумал, предательски распадалась под разновекторным давлением рефлексии; казалось, сколько-нибудь значимые картинки детства, которые он сам пытался складывать сейчас в хронологической последовательности, чтобы увидеть траекторию всей жизни своей, обрести некий сквозной сюжет, и те раз за разом дробились, а осколки-обрывки перемешивались чьей-то властной рукой… И чем заполнить пробелы ли, «пятна темноты», запавшие в душу, как выявить в противоречивых детских томлениях изначальную направленность натуры? Ни будущую целеустремлённость, ни тем более амбициозность в маленьком Юре Германтове нельзя было разглядеть.

● Он не знал своих бабушек и дедушек, их не было в живых, когда он родился, и это незнание не могло не обеднить его эмоциональный мир, ибо дедушки-бабушки омывают детскую душу особой, отличной от родительской любовью.

Но по сути он не знал и своих родителей.

— Ты будто подкидыш, бедненький мой, — вздыхала мама; потом и Сиверский подкидышем-кукушонком называл, ероша Германтову волосы и поблескивая очками… Конечно, подкидыш, кто же ещё: полдня проводил у Анюты с Липой — у них, кстати, тоже были старинные иллюстрированные журналы; попозже, когда немного подрос — мог часами торчать у соседа, художника Махова, вдыхая пьянящие ацетоново-олифовые запахи масляной живописи, всматриваясь в чудесно возникающие на холстах из-под ударов кисти загадочные изображения.

Обучение и воспитание примерами, впечатлениями?

И словами, само собой, но — без дидактики?

Возможно.

Никто — ни Анюта с Липой, ни Махов, ни Соня, — специально и целенаправленно ничему его не учили и учиться не заставляли, никто направленно — что такое хорошо, что такое плохо — не воспитывал; до чего же вольно он, оказывается, рос! Сказка, да и только! Никто ему не давил на психику.

И он, словно в благодарность за это приволье, никого не отвлекал вопросами, капризами, шумными играми… Он никому из домашних не надоедал, никому не доставлял неприятностей, не давал и поводов для естественного материнского беспокойства — ни кори, ни ветрянки, ни скарлатины; он не простужался даже, не помнил, чтобы ему когда-то ставили градусник…

Он не знал отца, почти не знал мать…

Да, отец исчез до его рождения, на нет и суда нет, а вот мама никуда не исчезала, а он только видел её, да и то изредка и как бы бесконтактно, со стороны — видел и старался запомнить плавные движения, поворот красивой головы; и слышал, конечно, как она пела. Когда она последний раз пела дома? Пожалуй, на встрече Нового года, да, да — на встрече тысяча девятьсот пятидесятого года, отмечали середину века… Или всё же это была встреча другого Нового года, попозже? И был он, соответственно, старше? Не проверить, по малости лет он вполне мог что-то с датировкою перепутать, а больше никого из тех, кто звенел в ту ночь бокалами, уже нет в живых. Но что точно, то точно: тогда ли, позже, но приехали гости из Львова, дальние родственники, Александр Осипович Гервольский с женой Шурочкой. Они за полчаса до боя курантов и гимна, мощно исполненного Краснознамённым ансамблем и немецким трофейным радиоприёмником, вернулись из театра имени Пушкина, из бывшей — и нынешней — Александринки, где давали не что-то легкомысленное, как полагалось бы по стандартам репертуара под Новый год, не какую-нибудь там затхлую костюмную комедию положений с переодеваниями, пощёчинами и сочными поцелуями, а премьеру «Живого трупа»; жарко обсуждали игру Симонова — Феди Протасова, и Лебзак — цыганки Маши. Сверкала нарядная ёлка, сверкал бутылками и баккара стол. Сиверский, искромётно-весёлый громовержец и по совместительству — тамада, произносил басовито-баритонные тосты-пожелания; бабахая пробками, пили замороженное шампанское, потом «Столичную» водку и «Цинандали»… Вдруг — звонок, явилась заснеженная Оля Лебзак собственной персоной, с гитарой и слегка уже захмелевшая в другой компании, у друзей-артистов, пировавших неподалёку, на Бородинке. О, восхищённо зааплодировать стоило сразу, едва Оля в перспективе коридора, небрежно тряхнув плечами, превратила снежинки в капли, скинула котиковую шубку на руки Сиверского! Фантастичный новогодний сюрприз для четы Гервольских, им подарили продолжение потрясающего спектакля. Однако Оля — в белой блузке, коричневом расстёгнутом жакетике и удлинённой болотно-зелёной юбке со смелым разрезом — сошла со сцены академического театра не только для заезжих гостей, но и для десятилетнего — о нём, на счастье, все позабыли, не отправили спать — Юры Германтова; не исключено, что и вообще для него одного сошла. Как она там, на сцене, покоряла и с ума сводила Федю Протасова, Германтов не знал, но он, видевший Олю раньше лишь мельком, теперь никак не мог уже уберечься от её манящей и опьяняющей близости, от неё, такой распутно-живой, горячей, нервно и будто бы обречённо откидывающей с бледного чела волнистую прядь тёмно-каштановых волос, от её серых, гипнотично-порочных, брызжущих запретными желаниями глаз и вкрадчиво-развязных движений; как остро, пряно пахли её духи… Оля жадно отпивала из большой запотевшей рюмки водку — кто ей на тарелку от избытка чувств подкладывал буженину? — и что-то, чудесно подзаряжаясь огненными глотками, с надрывной, но и с приглушённой при этом, как бы загнанной вовнутрь горечью плакальщицы, заранее оплакивавшей скорую собственную погибель, пела хриплым низким голосом, аккомпанируя себе на гитаре. У неё был, пока пела, прожигающий и при этом влажно-замутнённый какой-то, словно горючими слезами размытый взгляд… И как же он, потрясённый звучащим зрелищем и своим живым участием в нём, судорогой насквозь пробитый, не способный к простейшим умозаключениям, её полюбил, сразу и навсегда полюбил, испытав первый на своём веку и потому ошеломительный прилив эротизма. Голова закружилась, знакомые лица понеслись по кругу, как если бы все родичи и гости расселись не за столом, а на быстро-быстро крутящейся карусели; к тому же незаметно для себя и гостей сделал несколько больших глотков «Цинандали»; под каждый тост Сиверский с шутовскими гримасами делал глубокий вдох и салютовал — выдувал-выстреливал из какой-то трубочки свой салют; из пневматических залпов рождались ярко-рассыпчатые облака конфетти, и мигали-перемигивались разноцветные лампочки, мерцали, зеркалисто бликовали стеклянные ёлочные шары, пики, гирлянды золотого и серебряного дождя, да ещё кто-то из гостей слепил фотовспышками. За волной чувственности накрыла и — будто ещё и острое что-то пронзило сердце — зрительно-звуковая волна, тут же, на глазах, в вибрациях барабанных перепонок рождавшегося искусства. Как пела она, как пела; дорогой длинною, да ночкой лунною… Да, опять-таки впервые на своём коротком пока веку ощутил он, что две стихии — любви-страсти и искусства сливались в Оле, в её затуманенном взоре, дрожащем на грани срыва, но необъяснимо плывучем голосе, нервных движениях рук и плеч. Она, собственно, и была воплощением-олицетворением их, этих стихий, и обе эти стихии, слившись в одну, олицетворённую ею, теперь и его захлёстывали, он тонул, чувствовал, что тонул, пускал пузыри… Бывают ли настоящие цыганки с серыми глазами? — не мог не подумать Германтов, вспомнив о повадках вокзальных черноглазых гадалок, и тут цыганский романс вместе с Олей, в два голоса, но в отличие от Оли — без надрыва, а протяжно, будто б с долгой измучивавшей болью, исторгавшейся из неё, так что боль ту не оставалось сил сдерживать, запела мама, и, казалось, на длинной дороге в лунной ночи он услышал звон колокольчиков; очищая мандарин, уже не мог понять, кого он любит сильнее — Олю Лебзак или маму?

И потом мама пела одна.

Нет, не глаза твои увижу в час разлуки, не голос твой услышу в тишине…

Захмелевшая Оля обняла маму, прижала к себе, мама, стряхнув с глянцевитых волос конфетти, запела: гори, гори, моя звезда… Потом — мелькали образы далёких чудных стран… Потом — моё признанье вы забыли… Потом — но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня… Потом — только раз бывает в жизни встреча, только раз в холодный зимний вечер мне так хочется… Как обострённо он воспринимал всё в ту ночь, всё, что видел, слышал, недаром всё-всё, взгляды, жесты, интонации, сохранила память; тост, новый цветистый залп конфетти, и — я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю, в душе моей обиды нет… И — слёзы подступая, льются через край… И — я помню вальса звук прелестный, а потом — твои глаза зелёные, уста твои обманные… — А потом, потом, что же запела она потом? Снился мне сад в подвенечном уборе? Да. А потом ей дали передохнуть, слушали Козина — веселья час и боль разлуки готов делить с тобой всегда… Пусть осень у дверей, я это твёрдо знаю, слова любви сто раз я повторю… Не уходи-и-и, тебя я умоляю… Дружно, но нестройно и мучительно-радостно, кто в лес, а кто по дрова, подтягивали. Мама редко пела на домашних застольях, возможно, берегла голосовые связки, а когда, подвыпив, распевались безголосые гости, посматривала на них со скорбным видом — так, наверное, строгая экзаменаторша в консерватории посматривает на бездарных вокалистов-абитуриентов; да, береглась, побаивалась, что грозит ей искажение тембров и появление комков в горле, которые не прокашлять. С голосовыми связками её, последовательно ослабевавшими от звуковой вибрации из-за постоянно возраставшей репертуарной нагрузки, немало и, увы, безуспешно вскоре провозятся лучшие ларингологи и светилы-фониатры — не помогут ей специальные ингаляции, парафиновые компрессы… Но тогда форсированное чув¬ственное пение Оли, очевидно, и маму разбередило, она рискнула запеть в полную силу и уже не смогла остановиться. Он, не отводя глаз, следил за её открытым подвижным ртом, за волнующе менявшим контуры тёмным, с розоватым блеском нёба, провалом рта, обведённым ярко накрашенными, гибкими такими, выпуклыми губами. И как же дрожали звуки там, в таинственной коралловой глубине провала, в глубине горла, где, чудилось ему, перекатывались, ударяясь слегка друг о дружку, мелкие-мелкие, звонкие, как колокольчики, камушки, и тут же различимые на слух дрожь и слабые колебания отдельных звуков образовывали мощный и нежный, обогащённый своими тембрами у каждого звука, но сплошной неудержимый поток; а мама пела, пела: утро туманное, утро седое… Немели кончики пальцев, сердце сжималось от предчувствия огромной жгуче-счастливой и — непременно — горестной, с потерями и слезами, жизни, поджидавшей его: глядя задумчиво в небо широкое, вспомнишь ли лица, давно позабытые… И как же к лицу ей было светло-голубое платье с круглым вырезом на вздымавшейся груди, сшитое из парашютного шёлка! Вот она, рядышком, поющая и живая, повезло: обычно мамино пение неслось, заполняя волнующей игрой звуков комнату, с патефонной пластинки, угольно-чёрной, поблескивавшей при вращении хрупкого круга, а сама мама, живая, но какая-то отрешённая, расставляла на столе тарелки, фужеры… И вдруг чистой синевой вспыхивали её глаза.

— Синеокая, — сказал кто-то из гостей и предложил маме псевдоним, как бы совмещая комплимент с шуткой: — Лариса Синеокая, бесподобно!

— Для исполнительницы романсов — прекрасно звучит, — не совсем тактично поддержал другой гость, — особенно если шаль накинуть и усиливать жестокие романсы мимансом цыганщины.

Заметил, как у мамы дрогнула жилка на сильной стройной шее, качнулись финифтяные бусы. Мама округлым плечом повела, давая понять, что ей ближе серьёзный репертуар… но и впрямь была она синеокой — «смотрела синими брызгами».

С тех пор и Сиверский, обнимая её на людях, ласково глядя на неё сверху вниз, говорил:

— Синеокая ты моя.

А Германтов ревновал.

Как объяснить? Он и маму, и Сиверского любил, но всё равно ревновал маму к Сиверскому.

И — мучился, как мучился он, даже при нудном обсуждении гостями «вагнеров¬ских» и «вердиевских» признаков в голосах певцов. Да и как было ему не мучиться, не ревновать, если Сиверский маму всё ещё обнимал за плечи? Мама словно и тогда отсутствовала, когда сидела за столом рядом с ним; Германтову ситуативной близости её не хватало, он хотел, страстно хотел, чтобы она оставалась с ним, только с ним, всегда, но он стеснялся этого страстного своего желания, своей любви, и как мог своё стеснение скрывал, словно побаивался того, что об этом, наверное, неисполнимом желании и о безответной его любви к маме узнают другие.

Какая она была, какая?

В чуть полноватой стати её, в посадке и поворотах головы, в повадках и характере неторопливых движений было что-то от кустодиевских красавиц. Но в памяти лишь сохранился абстрактный образ: без зацепляющих навсегда словечек, улыбок, жестов… без запахов.

Мама даже тогда отсутствовала, когда вдруг гладила по волосам и целовала его, подкидыша, словно возвращала себе навсегда сына, прижималась на миг щекой к щеке, и его пробивала дрожь.

Думала не о сыне, о сцене?

И, отсутствуя, когда бывала дома, присутствовала там — в театре, на гастролях, в студии звукозаписи.

Но почему-то и в свой театр она сына не приводила. Не поверите, он так и не услышал, как она пела в опере, со сцены, прижимая ладонь к сердцу или, словно помогая высвобождению звуков, прижимая обе руки к вздымающейся груди, прохаживаясь меж пышно изукрашенными фанерными декорациями дворцовых зал; да и раз всего он побывал на утреннике в Мариинке, причём не на оперном спектакле, а на балете, как было принято, на «Щелкунчике»; сидел — в кассе ждала именная контрамарка — в первом, литерном ряду, утонув в зеленоватом плюшевом кресле; со сцены, такой близкой и по причине приближённости своей вовсе не сказочной, хотя на ней танцевали пыльные фетровые мыши, несло тошнотворно-сладкой смесью пота и пудры. <…>

«Нацбест» учредил премию имени Виктора Топорова

В память об инициаторе «Национального бестселлера» критике и переводчике Викторе Топорове создана отдельная премия — «За личное мужество в культурном пространстве».

Вчера оргкомитет премии «Национальный бестселлер» сообщил, что начиная с 2015 года в рамках премиального цикла «Нацбеста» будет вручаться еще одна премия, названная в честь Виктора Топорова, ушедшего из жизни два года назад. В 2015 году право назначить лауреата премии предоставлено ее сооснователю Константину Тублину, а в следующем премиальном сезоне победителя выберет специальный комитет.

Отныне на ежегодном обеде, посвященном финалистам премии «Нацбест», будет объявляться имя одного деятеля культуры, получившего награду «за личное мужество в культурном пространстве». Для новой премии, несмотря на тяжелые времена для «Нацбеста», учрежден премиальный фонд в 10 000$.

Уже завтра, 16 апреля, станет известно имя первого обладателя почетного звания. Это произойдет во время объявления короткого списка премии «Национальный бестселлер».

Сборник современной черногорской литературы: Павел Горанович

О черногорской литературе современному российскому читателю ничего неизвестно. Где-то там жил Милорад Павич, и у него есть много рассказов о Черногории, но он серб. Где-то там жил Иво Андрич, и он нобелевский лауреат, но хорват, и вообще сам черт ногу сломит в этой балканской чересполосице. Читатели «Прочтения» имеют возможность первыми познакомиться с материалами сборника современной черногорской литературы, выпуск которого инициирован европейским культурным центром Dukley Art Community. В течение нескольких недель мы будем печатать стихи и рассказы, сочиненные в очень красивой стране «в углу Адриатики дикой».

Утраченные рукописи

Не скрою: я пишу ненастоящие,

лживые строки. Процедура

повторяется из текста в текст.

Но иногда можно наткнуться на стихи

с рискованной дозой истины.

Недавно, в поисках совсем других

текстов, среди редких рукописей,

я нашёл такие слова:

«Главные города — те,

что погребены, — не стоит

закладывать новые. Совершеннейшие языки

вымерли — не стоит помышлять о лучших.

Наиважнейшие школы располагались

в запущенных ныне садах.

Самые интересные рукописи утрачены…»

Имеет смысл их открыть. Нам, выжившим

читателям Вавилонской библиотеки.

Головокружение Сёрена Кьеркегора

I

Я — отпрыск тех, кто имел дерзость

примириться с собственным незнанием.

Я — человек с малым достоинством и слишком

очевидными недостатками, незавершённый космос.

Я, Виктор Отшельник, осмелился быть призванным

в срок, когда решаются судьбы искусства.

Проповедую. Объясняю, что не открыл ничего нового,

и всё же на меня смотрят с недоверием.

Утверждаю, что все эпохи окончены,

что все слова давно сказаны.

Всё напрасно — мне ставят в вину самобытность.

В своих поистине убогих размышлениях

я лишь копирую формы, имитирую

понимание. Могу только ожидать

жеста, которым будет вынесен приговор.

IV

Жизнь, открытая мне, равна страданию.

В самом деле, жизнь любого из нас — отзвук

страданий. Не осознавая,

мы переносим их легче, и даже мимоходом тоска

не касается нас, что достойно удивления.

На этой земле я могу быть пригоден лишь к дрожи

и трепету. Я брошен в жизнь и живу как попало.

Себя понять не могу, других — не желаю,

это было бы малопристойно. Я распят

между крайностями. Сам не знаю, за счёт

чего я всё ещё не исчерпал дни свои.

Итак, своё бытие постигнуть я не могу. Более того, и другим

не могу гарантировать, что они существуют здесь и сейчас.

Пребывание в мире подобно любой эмиграции

и всегда влечёт за собой тягостное одиночество. Я вижу это,

когда приписываю себе покрытые пеплом выводы

и упрямо берусь ставить множество вопросов.

Так, впрочем, поступают все старательные новички.

V

Эта жизнь холодна, как тротуар Копенгагена.

Всюду взращивается сиротство, похоже — это ключевая

особенность бытия. Слабое утешение — то, что во все

утраченные времена, под маской других имён, я вопрошал,

какая же истина открыта в ту злосчастную (или счастливую)

ночь, когда Сократ осушил кубок с ядом. С той древнегреческой

ночи, видимо, уже несомненно, что свобода выбора есть.

И мои записи тоже меняются при воспоминании

об этом событии. Надеюсь, никогда слова мои не будут обращены

ad se ipsum*. Все мои речи суть завещание.

Говорю это вам как природный эллин, как человек, отчуждённый

от современности. Когда вам будет представлен текст

моего завещания, судите сами — насколько умело

я преобразовал и описал явления. Если я повторялся,

то делал это умышленно, поскольку в повторах

видел единственный смысл своего творчества. Если цитировал,

значит, исследовал все относящиеся к делу миры.

Я отважился жить — вот мой величайший грех.

* К самому себе (лат.).

VI

Мне знаком звук повозок летними вечерами.

Смысл их движения мне понятен. Предназначение человека

и грех его я тоже познал. Это и есть то,

что оставлено мне, чем ограничена роду людскому

привилегия начинать сначала и находить новый путь. Неким

бумагам — быть может, напрасно, — я придаю значение.

Имею в виду ненаписанные стихи, всё, что не воплощено.

Из атмосферы я впитываю флюиды лирической грусти:

я — поэт, который не пишет стихов!

Ещё я знаю о смирении Сократа,

но никогда не признáюсь в этом.

Слишком скудны наши языки, чтоб мы могли осуществиться,

и всё же кое-кто из нас осмелился приписать миру

свои ничтожные дела. Я и сам веду дневник о сущих пустяках,

парадокс примиряет с жизнью.

Много это или мало — не мне судить.

В основном я писал о стране, о женщине —

это и считайте единственным оставленным мною наследством.

Генеральное наведение порядка

Безусловно, существуют дыры в озоновом слое.

Что будет завтра, тоже по большей части известно.

И то, что эти стихи напечатают, и счёт воскресного матча

команды «Примера дивизион», и целая пригоршня мелких

и крупных фактов, — всё это столь же очевидно. Как

аромат кофе и цвет моего пальто.

Обыденные вещи обладают особой несомненностью,

которой мы часто не принимаем во внимание.

Эту разновидность второстепенной бесспорности я всегда

особенно уважал. Несомненно, что

маленький Джорджи бегло изъяснялся по-английски.

То, что Земля вращается, видимо, бесспорно.

Кроме того, абсолютны многие топонимы, наши имена и

езда по проторённым путям.

Следует говорить лишь об общеизвестных вещах.

О тех предметах, что поэтами не прославлены.

Очевиден страх перед счастьем.

Но смерть — несомненней всего. Её знают одинокие люди

у стоек портье, в холодных гостиничных номерах

и автомобилях. Современники Мартина Хайдеггера.

Как пахнут книги

У всякой книги свой запах,

запах, равный её смыслу,

первому переживанию, связанному с ней.

Как же тогда пахнут книги

на пыльных полках

в забытых домашних библиотеках,

в убыточных книжных лавках столичного города?

Чем попахивает от книг нобелевских лауреатов?

Книги старых мастеров пахнут пергаментом,

исчезнувшими страницами, — может быть, их

не станет, едва мы раскроем выцветшие переплёты.

Эти книги занесены в жёлтые списки.

От книг графоманов разит муками типографских

работников. В рабочих университетах книги

запаха не имеют, обычно они красные и нетронутые.

Как пахнут сочинения моих друзей?

Как пахнут мировые бестселлеры, поваренные книги,

справочники, руководства типа «Искусство концентрации»?

(Не люблю книг, от которых тянет дымом:

тут уже замешаны пороки.) Как пахнут

священные книги, на священных языках мира?

А книги на мёртвых языках?

Книги язычников повёрнуты к солнцу,

они теряют свойства, когда мы к ним приближаемся.

Нейтральных запахов нет.

Собственность книголюба не напоминает

ни об одном запахе,

да и ни об одной книге.

От книг, брошенных в канцеляриях,

веет старыми живописными полотнами.

Чудесней всего благоухают книги

в аргентинской Национальной библиотеке,

причём именно приобретённые после 1955 года.

Не знаю, чем пахнут книги

узников, наверно — сырыми стенами

и прошлым. Как пахнут собрания сочинений классиков?

Как пахли книги, возвращённые

Кнуту Гамсуну? Чем его книги пахнут?

Я чувствую аромат единственной книги,

драгоценный, как знание немецкого языка.

Перевод Андрея Базилевского

Рисовала Милка Делибашич

Павел Горанович родился в Никшиче в 1973 году. Автор нескольких поэтических и прозаических книг, а также исследования о хорватском поэте Тине Ужевиче. Был главным редактором главного черногорского «культурного» журнала ARS. С 2015-го — министр культуры Черногории.

От корсета до скальпеля

- Сьюзан Дж. Винсент. Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней. — Пер. с англ. Е. Кардаш. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 288 с.

Заветная мечта многих любознательных людей — открывать научные труды и читать их как увлекательный роман. Монографии ученых зачастую тяжеловесны и излишне терминологичны, что отпугивает большинство из тех, кто не привык получать удовольствие от книг, которые нужно переводить «с русского на русский». Впрочем, исследования, максимально адекватные и похожие на нон-фикшн, существуют: это работы антропологов, в том числе — теоретиков моды.

Сьюзан Винсент в книге «Анатомия моды» уделяет внимание модным тенденциям предыдущих столетий, не оставляя без комментариев и наши дни. Рассказы о викторианской и эдвардианской эпохах (Сьюзан Винсент — британка, и основной объект ее исследования — вкусы в одежде Британского королевства, запечатленные в свидетельствах современников) сопровождаются иллюстрациями и комментариями, а также стихотворениями, сатира которых была направлена на современную им моду. Благодаря этому материалу можно представить себе, как должна была выглядеть порядочная женщина сотни лет назад: ее волосы гладко и аккуратно зачесаны в высокую прическу, прямая осанка сформирована жестким корсетом, а кожа ограждена от воздействия солнечных лучей, чтобы сохранять благородную белизну. Любая небрежность, кажущаяся нам естественной, могла считаться неопрятной и неприличной. Но то, что современному человеку представляется натуральным, не всегда имеет прогрессивные последствия:

Что же до телесной эмансипации, то смесь самолюбования и отвращения к своему телу, которая бытует в нашем обществе, вряд ли лучше психологического опыта наших прародительниц, затянутых в корсеты.

Монография основана не столько на теории, сколько на практике и бытовании тенденций в одежде, о чем свидетельствуют многочисленные выдержки из дневников и воспоминаний героев тех времен. Многие из них становятся сквозными, совсем как в настоящем романе: чиновник морского ведомства Сэмюэль Пипс и его жена Элеонора (она, наверное, страдала от ревности мужа, не всегда позволявшего ей одеваться так, как того требовала мода), леди Мэри Коуп (ужасно консервативная дама, в наше время она была бы одной из тех бабушек, что сидят у подъезда и ругают девушек за короткие юбки), Джейн Остин (знаменитая английская писательница предпочитала неразумной моде разумный комфорт), светская куртизанка Маргарет Лисон (о, уж она-то знала, как разоблачить все тайны, скрытые в мужском и женском гардеробе, чтобы отомстить неугодным поклонникам!).

Язык книги не только чрезвычайно понятен, но и богат ироническими замечаниями, переданными с английского так, чтобы «трудности перевода» не мешали читателям насладиться тонким британским юмором:

В спорах о необходимости упразднения тугой корсетной шнуровки в XIX веке было пролито столько чернил, что хватило бы не на одну вместительную бочку.

Солнце светило всем, в равной степени покрывая загаром тела людей добродетельных и порочных.

Девять лет спустя в журнале был опубликован веселый каламбур о «восковой груди»: в нем говорилось, что дамы превращают в воск души своих поклонников, тая от их внимания и всячески стараясь их впечатлить (запечатать).

Если говорить о наукообразности текста, то нужно отметить, что монография Сьюзан Винсент состоит из пяти глав, четыре из которых посвящены одной из телесных зон. Человек, по мнению Винсент, делится на «Голову и шею», «Грудь и талию», «Бедра и ягодицы», «Гениталии и ноги». Несмотря на то, что неподготовленному читателю может показаться, будто бы некоторые из глав более гендерно маркированы, чем другие (так, грудь и талия, бедра и ягодицы, а также ноги, как правило, часто попадают в объектив современной женской моды, чего не скажешь о гениталиях), однако это заблуждение не находит подтверждения в книге: она проводит полноценный экскурс как по мужской, так и по женской моде. Последняя глава названа «Кожа» и на первый взгляд выбивается из всей картины, пока не становится понятно, что в ней автор подходит к выводам, занимающим в работе меньше всего места, но вызывающим наибольшее количество вопросов.

После рассказов о париках, пудрах, помадах, парикмахерском искусстве, камзолах, корсетах, кринолинах, гульфиках, планшетках, масках, вуалях и многих других предметах гардероба и аксессуарах, с которыми современный человек сталкивается не так уж часто, заключение кажется обескураживающим. Представив объективную, разностороннюю, полноценную картину влияния моды на жизнь человека XVI — начала XX веков, Винсент вместо ожидаемого рассказа о развитии модного бизнеса, показах «от кутюр», уличной моде и веяниях масс-маркета представляет картину взаимоотношений наших современников с индустрией пластической хирургии. Сейчас люди не формируют свое тело при помощи одежды; они формируют свое тело, воздействуя на него напрямую при помощи диет, физических тренировок и услуг хирургии.

«Расчленив» человека, Винсент склоняется к тому, что люди и сами стремятся стать объектами чьего-либо расчленения — и, что самое печальное, статистика, кажется, на ее стороне.