Глава из книги

Дорога. Чуйская долина

Однажды проснулся я среди ночи, освещённый синим фонарём, но уже не как простой безответный пассажир, которому каждое проходящее мимо лицо в фуражке вольно отдавать строгие распоряжения, а в статусе именно такого на всё уполномоченного лица, то есть проводника.

Двери, как это ни удивительно, нигде не хлопали либо же были не слышны из-за того, что весь наш вагон содрогался от страшных ударов снаружи. Я с большим трудом поднялся с полки и кое-как отомкнул дверь тамбура. Внизу стоял чрезвычайно злобный казах в железнодорожной форме, украшенной множеством разнообразных нашивок, что по-видимому свидетельствовало о высоком его чине (хотя нашивкам не всегда следует доверять: у иного демобилизованного узбекского рядового нашивок и аксельбантов может быть гораздо больше, чем у самого заслуженного генералиссимуса, но это к слову).

«Ага! Проснулся!» — сказал железнодорожный начальник с непонятным мне удовлетворением и удалился в сторону штабного вагона, так и не дав мне никакого разъяснения этому происшествию.

Разъяснение, однако, было получено слишком даже скоро от командира нашего отряда проводников, которую порою и в глаза называли Вороной. Она появилась в проводницком купе уже через несколько минут и кратко сообщила: «Пиздец вам, мужики — милицию вызывают. Куда ж вы так нажрались?» «А мы нажрались?» — удивился я было, и тут же в сплошном тумане внутри моей головы высветились несколько моментальных снимков, которые свидетельствовали неопровержимо: да! — мы действительно нажрались.

Здесь, впрочем, следует на некоторое время отвлечься от сюжета и объяснить читателю, каким образом я всё же оказался в этом неестественном и неприятном положении.

Дело в том, что буквально накануне мы, то есть я и два моих институтских приятеля — мы вместе поступали в институт, но из-за службы в армии я отстал от них на два года, вернулись из самого первого рейса в качестве проводников по маршруту Алма-Ата—Москва—Алма-Ата в составе студенческого отряда проводников.

В качестве исторической справки для нынешнего поколения, следует сообщить, что трудовые студенческие отряды были вообще чрезвычайно популярны в то время — богатых родителей тогда было ещё чрезвычайно мало, это потом уже все стали миллиардеры, а на стипендию, пусть даже повышенную, можно было позволить себе разве что самую скромную одежду, два беляша на завтрак и ежедневный хек с вермишелью в студенческой столовой на ужин. А как же, спрашивается, быть с такими непременными атрибутами студенческой жизни, как пьянство и бабы?

В стройотряде же можно было, при благоприятной фортуне, заработать баснословные деньги — чуть ли не до тысячи рублей на руки за лето. Но и работать приходилось в прямом смысле от зари до зари, а иногда и ночью, без всяких выходных. Больных и малосильных сразу же безжалостно прогоняли, чтобы не кормить лишний рот. Чаще всего работа такого отряда состояла в строительстве коровника или сарая в богатом совхозе на паях с каким-нибудь предприимчивым армянином, какие во множестве разъезжали тогда по русским деревням. Такие отряды, впрочем, считались ненастоящими и были даже почти нелегальными, в отличие от настоящих, про которые показывали репортажи по телевидению и снимали кинофильмы («яростный строй гитар, яростный стройотряд, словно степной пожар песен костры горят» — пел в одном таком кинофильме ставший популярным после исполнения песни Александры Пахмутовой про незнакомого прохожего певец и композитор Александр Градский). Позднейшие антисоветчики объявили всё это пропагандой, но наверняка и настоящие стройотряды тоже где-то были — в Советском Союзе было вообще всё, кроме кока-колы, только всегда очень мало.

Я же незадолго до описываемых событий вернулся из строительных войск, где и так уже уложил бетона гораздо больше, чем предписано в этой жизни среднему человеку, так что вовсе не рвался в именно строительный отряд и потому протиснулся в отряд проводников, где заработки были хоть и скромнее, но зато уж и работа поувлекательнее. Впрочем, имея голову на плечах, и в проводниках можно было заработать даже поболее тех, кто махал киркой и полутёрком, но об этом в свой черёд при более удобном случае.

Итак, мы вернулись из самого первого рейса, привезя пусть не баснословный, но вполне ощутимый капитал — даже я, нисколько не отмеченный коммерческой одарённостью, заработал рублей, пожалуй, семьдесят — почти что две мои месячные стипендии.

Вообразив себя на этом основании крупными коммерсантами, мы, по приезде в Алма-Ату решили пустить заработанный капитал в оборот — то есть купить на него водки и торговать этой водкой в вагоне ночами по пятнадцати рублей за бутылку. И действительно, мы сообща приобрели два ящика водки (тогда это было ещё возможно, несмотря на уже начавшуюся под руководством забытого ныне Егора Кузьмича Лигачёва антиалкогольную кампанию) и спрятали её в рундуке для постельного белья. Ну и понятное дело (излишне даже про это и упоминать) изрядно это всё дело отпраздновали песнями из кинофильма ирония судьбы или с лёгким паром.

Очередной же рейс на ту же Москву был уже на следующий день пополудни, и потому, проснувшись поутру с сильнейшим похмельем, мы принуждены были в самые кратчайшие сроки осуществлять свои служебные обязанности (это только пассажирам кажется, что проводник только и делает, что расхаживает по перрону и покрикивает), а их множество: сдать по счёту грязное бельё, получить чистое, загрузить уголь и торфяные брикеты для титана, заправить воду, получить сахар, чай, печенье и вафли — и всё, как водится, в противоположных концах депо с огромными очередями из таких же проводников. Затем перечесть огнетушители, занавески, вилки и шахматные фигуры (а вы и не знали, что в советских вагонах были вилки и шахматы! — Правильно — хуй бы их вам выдали). Гонцы, ещё утром посланные за пивом, исчезли бесследно, так что к моменту подачи поезда на посадку все мы едва держались на ногах и с трудом шевелили огромными пересохшими языками, отвечая на неизменно идиотские вопросы садящихся в вагон пассажиров.

И вот, когда поезд уже готов был тронуться, увозя нас вместе со всеми нашими надеждами в безводные степи, появились наконец долгожданные гонцы — Айбол и Ербол, с трудом волочащие сетки с жигулёвским пивом. Ради такого дела мы бы и стоп-кран, пожалуй, сорвали, хотя это и считалось тягчайшим преступлением против графика движения поездов, но к счастью и этого не понадобилось — успели.

И вот поезд наконец-то тронулся, билеты у пассажиров были собраны, бельё выдано, титан растоплен, заполнены все бесчисленные путевые, бельевые и посадочные листы, и жизнь наконец-то остановила суматошный свой и бессмысленный бег и оказалась прекрасной. Пиво, правда, быстро кончилось, но по такому случаю из рундука была извлечена одна, и только одна, первая и последняя бутылка спекулятивной водки.

Последующие же события так никогда и не были прояснены окончательно. Что случилось далее? Очевидцы (сами на тот момент не вполне трезвые) рассказывали, что будто бы Волоха (мой напарник), во множестве накупив на станции Чу виноград и урюк, с видом сеятеля разбрасывал их с сатанинским хохотом по перрону, а потом ещё затеял разносить пассажирам чай, так что только чудом никто не погиб от ожогов кипятком — но увы! — ни подтвердить, ни опровергнуть ничего этого я не могу. Сам я вроде бы в тот раз ни в чём особо постыдном замечен не был, так как чрезмерно быстро заснул прямо на полу в подсобке возле электрощита.

И там же я и проснулся от уже описанного стука.

Состав однако уже тронулся, а к нам больше никто не пришёл.

Решив, что всё обошлось, я заглянул в проводницкое купе: там на полу храпел мой напарник. Я попытался его пробудить, но, понятное дело, тщетно, и полез в рундук, дабы оценить оставшиеся запасы спекулятивного товара. Запасы были удручающими: из двух ящиков осталась примерно половина одного. «Не могли же мы столько выпить вдвоём или даже вчетвером?» — изумился я, но решил отложить разрешение этой загадки на утро, потому что голова решительно ничего не соображала.

Я глотнул из недопитой бутылки на столике прямо из горла и собрался лечь спать, чтобы освежить голову хотя бы к утру, но увы! Состав снова остановился и через несколько минут раздались грозные шаги многочисленных ног.

В вагон одновременно ввалились пятьсот или, может быть, тысяча человек, и все в погонах. И все орут! Единственный человек в погонах, которого я опознал, потому что он орал громче всех, был бригадир поезда.

Нас быстренько взяли под микитки и куда-то поволокли. Я-то, уже кое-что сообразив, поволокся добровольно, а вот разбуженный сапогами напарник решил, видимо, что на него среди ночи напали Бесы, и взялся отбиваться. Однако его быстро успокоили теми же сапогами по почкам и теперь он только пучил глаза.

О, этот пустынный полуночный перрон! На нём даже трезвый и свободный пассажир чувствует себя как первый и последний человек на Луне, а что там говорить про дрожащих с похмелья арестованных проводников?

Впрочем на перроне мы пробыли недолго, потому что нас за шиворот отволокли в странное какое-то помещение, которым заведовал горбун в белом халате со ржавыми пятнами. Горбун был безобразен и ласков. «Присаживайтесь, молодые люди», — сказал он, гремя какими-то инструментами в железном корытце. «Пытать будет», — подумал я и застучал зубами.

Однако же вместо блестящих клещей и щипцов горбун выудил из корытца две пробирки с бесцветной жидкостью вставил в них трубочки и попросил в эти трубочки подуть. Ну, мы подули, попускали пузырики. Стало даже весело.

«А теперь, — сказал горбун, подливая в пробирки какую-то другую, тоже бесцветную жидкость, — если пробирки окрасятся в розовый или красный цвет, значит, вы принимали алкоголь!» Вид у него был при этом в точности такой же, как у моего школьного учителя химии Петра Пантелеевича перед тем, как он производил какой-нибудь занимательный опыт.

Только жидкость в пробирках не стала розовой. И красной она не стала — она сделалась густо-кровяного цвета, из пробирок повалил дым и одна из ни, кажется, даже треснула.

«Пошли, — кратко сказал сержант, наблюдавший в дверях за этим занимательным опытом. — Вещи возьмёте».

Да какие там вещи — тапки да мятая пачка сигарет, одна на двоих. Ещё не протрезвившийся напарник засунул ещё себе за ремень предпоследнюю бутылку водки: «Утром похмелимся» — сказал он с видом бывалого человека.

Ну вот и всё. И уехал, сверкнув всё теми же красными огнями, наш поезд в далёкий и прекрасный город Москва, где на Казанском вокзале продают волшебный напиток фанта по двадцати копеек за стакан.

Деревня. День

А почему, собственно говоря, деревня?

Вопрос этот почему-то очень сильно беспокоит и даже раздражает многих моих знакомых и не очень знакомых людей. Люди, они вообще не выносят, когда им что-то непонятно — для каждого действия обязательно должна быть легко понимаемая причина.

Вот, например, где-то в украинских степях живёт один программист. Но живёт он там не просто так: будучи необычайно прозорливым, как все программисты (прозорливее их только шахматисты), он тщательнейшим образом подготовился к обрушению мировой экономики, ядерной войне и другим напастям. Он подсчитал, сколько нужно на двадцать лет соли, спичек, туалетной бумаги, мыла и гвоздей, всё это за несколько лет закупил и только тогда переехал в деревню.

С ним всё понятно.

А я зачем?

Я хоть родился крестьянской семье, но уже в городском роддоме: мать моя была первой из всей семьи, кто вырвался наконец в Город. Туда, где течёт из крана горячая вода, где тёплый сортир и где не нужно каждый день топить печку.

Она поступила в педагогический институт и дети её, то есть я, через двадцать лет тоже поступили в педагогический институт, и жить бы, казалось бы, да жить, в наше время вообще очень много возможностей для достойной жизни.

Бежать от мирового кризиса? Да нет, тогда, когда я садился в поезд, им даже и не пахло, а пахло наоборот невиданным в нашей вечно голодной стране изобилием. А я, в отличие от того программиста, вовсе не прозорлив.

И не потому что там чистый воздух и натуральные продукты — о своём здоровье я вовсе никак не забочусь, если не сказать хуже.

От людей? Ну, может быть, в какой-то степени — уж слишком их много в городе. Правда дальнейшая жизнь показала, что в деревне людей хотя и много меньше, но зато все они гораздо ближе.

Поэтому я не знаю, что ответить на этот вопрос: мне просто нравится жить в деревне и всё.

Дорога. Чуйская долина

В отделении милиции было почти что уютно: вдоль стен стояли огромные рюкзаки и пахло сеновалом.

Сержант Садвакасов (в Казахстане у всех сержантов милиции фамилия Садвакасов) быстро составил протокол, одобрительно вынул из штанов напарника бутылку водки, тщательно запер её в сейф и отобрал, как положено по уставу, шнурки и ремни.

Я всё ждал каких-нибудь пыток и казней, но ничего — сержант просто посадил нас в клетку, даже по почкам ни разу не стукнул.

Всё ж-таки провинция всегда почти добрее города. В Алма-Ате, если попадёшь на казахский патруль (а там в милиции уже тогда были все практически казахи) — то пиздец тебе. Если отделаешься десятком пинков по рёбрам — то благодари милосердного нашего Господа, ибо произошло Чудо.

В клетке кто-то жил. «Пацаны, курить есть?» — стандартный в таких случаях самый первый вопрос. Я порылся в карманах, протянул пачку. «Тут курить всё равно нельзя — пизды дадут», — сообщил Некто.

Я уже немного различал в темноте: на полу спали ещё двое.

Некто оторвал от пачки кусок фольги, достал что-то из ботинка и стал аккуратно в это фольгу заворачивать. Потом скатал всё это в шарик и проглотил.

«Потом посру, расковыряю палочкой и раскурюсь, — объяснил он мне, хотя я ничего не спрашивал. Я устроился, как мог, на полу и, кажется, даже заснул тем самым сном, который бывает в милицейских клетках. Ну, кто ночевал, тот и сам всё знает, а кто не ночевал, тому и знать незачем — может и минует его чаша сия. Хотя, впрочем, ничего такого уж страшного — тоскливо только очень и холодно.

Но утро всё равно когда-нибудь непременно наступает.

В шесть часов загремел ключами сержант, зашёл в клетку: «Подъём, блядь, наркоманы и алкоголики!» Наркоманы и алкоголики, то есть мы, закряхтели и закашляли. «Кто тут алкоголики?» — продолжил сержант. «Мы! Мы!» — торопливо закричали мы с напарником, перепугавшись, что по какой-нибудь ошибке нас тоже причислят к наркоманам. Потому что одно дело вылететь из института (да и хуй с ним) и совсем другое — получить вполне не абстрактный срок за наркоторговлю.

«Пошли», — снова кратко сказал сержант и повёл нас куда-то в посёлок. «Во, бля, — подумал я. — Будем теперь до ишачьей пасхи тут за баранами говно убирать».

Но всё опять оказалось не так страшно. Сержант привёл нас к какому-то дому, возле которого стоял необычайно грязный милицейский уазик. «Вымыть. — сказал сержант. — Это капитана нашего. Потом придёте в отделение. Сбежите — пиздец вам. В тюрьму пойдёте». Ишь ты — разговорился.

Вымыли, вернулись. Сержант выдал нам шнурки, ремни и проводницкие удостоверения.

«А водка?» — неожиданно нагло спросил напарник. Глаза у сержанта стали очень нехорошие. «Какая водка?» — спросил он ласково. Я пихнул напарника в бок. «Не было водки, начальник! — сообразил он. — Это мне спьяну примерещилось. Не было». «Не было», — подтвердил я.

Тут бы сержанту в виде мягкого приговора присудить нам эцих без гвоздей, но, увы, кинофильм кин-дза-дза в тот момент даже ещё не был снят.

«Теперь идите нахуй, — сказал сержант. — Ещё вас увижу — поедете с этими». И показал на наркоманов, которые снова уже спали на полу.

И вот, стоим мы, значит во всём своём неприглядном виде на платформе станции и имеем ровно один рубль двенадцать копеек денег на двоих. Сумма эта, несмотря на очень высокую покупательную способность рубля в описываемые времена, была тем не менее совершенно недостаточной для того, чтобы эту самую станцию покинуть как можно скорее. А ближайшие два места, где нам могли бы дать взаймы хотя бы каких-нибудь денег, находятся от нас ровно в пятистах километрах: одно место на севере, другое на юге.

Мы присели в условной тени казахского дерева карагач, закурили одну на двоих последнюю сигарету, в двух места поломанную, и стали думать о дальнейшей нашей судьбе. Но ровно ничего хорошего никак не придумывалось.

Сейчас положение наше назвали бы тяжёлой жестью, но в те времена так называли только листы (обычно ржавые) из прокатной стали, и поэтому напарник мой обозначил наше положение проще: «кажется, нам пиздец». Я не стал с ним спорить.

И тут в голову мне пришла одна из редких действительно умных мыслей: «Слушай, Волоха, — сказал я напарнику, докурив сигарету до самого фильтра. — Вот мы сейчас стоим с тобой и думаем, как можно за рубль двенадцать добраться вдвоём до Алма-Аты. Но про это очень глупо думать, потому что сделать это всё равно невозможно. Но мы всё равно про это думаем и думаем. Поэтому давай-ка мы эти деньги пропьём, и тогда они не будут нам мешать думать по-настоящему».

Напарник мой посмотрел на меня с большим уважением и мы пошли в пристанционный магазин, где купили бутылку яблочного вина за девяносто копеек, банку кильки с глазами и полбуханки чёрного хлеба. Кильку вскрыли одолженным в магазине хлебным ножом и съели в тени того самого карагача при помощи наломанных с него же веток. Ну и всё остальное тоже, конечно, съели и выпили.

И стало нам легко и просто: мы подошли к первому попавшемуся машинисту тепловоза, показали ему удостоверения и наврали, что отстали от поезда. Он, без большой, впрочем охоты, впустил нас в заднюю кабину и довёз до соседней станции, где передал нас следующему машинисту. Тот довёз до следующей, и так дальше, дальше, а точнее, всё ближе и ближе. Так что не прошло и шестнадцати часов, а мы, с ног до головы перемазанные жирной тепловозной копотью, уже оказались совсем дома.

А если бы мы не пропили тогда этот рубль двенадцать, то так бы навеки и остались в той стране дремучих трав, где нет ни времени, ни пространства, и не родили бы детей, и не заметили бы наступления нового тысячелетия.

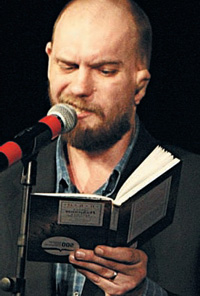

О книге Дмитрия Горчева «Жизнь без Карло. Музыка для экзальтированных старцев»