- Уоллес Стегнер. Останется при мне / Пер. с англ. Л. Мотылева. — М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2017. — 480 с.

Перед нами проходит жизнь в ритме размеренного модерато. Его вскоре сменяет аритмичная перкуссия жестоких ударов судьбы, пока лиричное адажио, окрашенное грустными нотами неизбежных потерь, не подведет ее к финальной коде… Совершенно верно. Читать роман «Останется при мне» — все равно что слушать трехчастную симфонию.

Роман «Останется при мне» лауреата Пулитцеровской премии Уоллеса Стегнера — заключительная тринадцатая книга писателя, и тема подведения итогов, еще не расставания с жизнью, но осознания и приятия ее конечности, звучит в ней особенно пронзительно.

Главный герой Ларри Морган — писатель, разменявший шестой десяток, и его жена Салли вернулись в небольшой живописный городок Баттел-Понд, в дом своих друзей. Ларри опровергает известное утверждение о том, что нельзя возвращаться туда, где вы когда-то были счастливы. Наслаждаясь присутствием в месте, где легче всего «забыть о смертности», он неторопливо, словно смакуя, разбирает события прошлого, освящая каждый эпизод своей не зря прожитой жизни чувством благодарности. Так же неторопливо движется и само повествование — под стать темпоритму человека в преклонном возрасте: наступило время заката, стало быть, и суета не уместна. Разматывается клубок воспоминаний, и скоро выясняется, что симметрия союза Ларри и Салли Морганов выражается не только в умилительной созвучности их имен. Ни годы работы в университете Мадисона, пришедшиеся на период Великой депрессии, ни существование на нищенскую зарплату преподавателя, ни последующие, куда более драматичные испытания, всколыхнувшие их ладно организованные будни, не внесли в этот союз диссонанса. Морганы являются олицетворением идеального, едва ли не хрестоматийного брака, где он — всецело поглощен творчеством и карьерой, она — кроткая хранительница очага, а дружба с четой состоятельных Лангов становится для них чем-то вроде заслуженного вознаграждения.

Сироты из западных краев, мы прибрели в Мадисон, и Ланги приняли нас в свое многочисленное, богатое, влиятельное, надежное племя. Пара астероидов, мы случайно влетели в их упорядоченную ньютоновскую вселенную, и они притянули нас своей гравитационной силой, превратили нас в луны, вращающиеся вокруг них по орбите.

Свой путь к месту под солнцем Морганы, рано оставшиеся без родителей и средств к существованию, прокладывают с упорством каменотесов. Наследник же солидного состояния Сид Ланг и его жена Чарити находятся в гораздо более привилегированном положении. Вполне это осознавая, Ланги по доброй воле возлагают на себя миссию филантропов, а инфекция, подхваченная Салли во время их совместного похода за город и приведшая в результате к параличу, лишь укрепляет статус Чарити, словно преданной своему имени (в переводе с английского «charity» означает «благотворительность») в этой роли.

На этом первая часть стегнеровской симфонии подходит к финалу, и изложенная автором история, до этого казавшаяся пасторалью, обретает наконец большую напряженность. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, но издалека», — невольно оспаривает аксиому Толстого автор. Что же он демонстрирует читателю, погрузившемуся было в рассматривание картины под названием «Счастливая семья Лангов»? Гармонию и благоустроенность. Если второе стало возможным благодаря внушительному наследству Сида, то гармония при ближайшем рассмотрении оказывается едва ли не ее суррогатом — следствием чрезмерных усилий Чарити.

В семье Лангов нет ярких страстей, нет здесь и очевидного конфликта. Лодка их брака не сталкивалась с лишениями и невзгодами, ее разве что слегка покачивало временами (свои позиции в университете Мадисона Сид Ланг так и не сумеет удержать). Жизнь эта развивается согласно регулярным записям склонной к маниакальному контролю Чарити. Изо дня в день, из года в год… Ее воле подчинен не только ежедневный распорядок мужа, но и его желания. Мечта Сида посвятить себя поэзии, казавшаяся прагматичной Чарити всего лишь прихотью, так и останется неосуществленной.

Он снял очки и протер. Аккуратно надел снова, зацепил за ушами и посмотрел на меня сквозь них. Выражения его глаз протирка стекол не изменила. Он сказал:

— Ты всегда считал мой брак рабством своего рода.

— Перестань.

— Считал, считал, разумеется. Я не настолько глуп, чтобы не видеть своего положения и не понимать, как оно выглядит со стороны. Моя беда в том, что с этим рабством я не могу расстаться. Ценю его превыше всего, что могло бы его заменить, включая пухленькую молодую особу.

Восхищение Лангами, которые на протяжении многих лет воплощали в представлении Ларри образец безупречного супружества, не сменяется разочарованием. В конечном счете, что такое жизнь, как не череда утраченных иллюзий? Рассеивается туман и проступает правда. К неизбежности этой мысли и подводит читателя терапевтический, но отнюдь не дидактический роман Уоллеса Стегнера. И преждевременное прощание (смертельная болезнь Чарити и является причиной визита Морганов к друзьям в Баттел-Понд) не превращается в реквием; оно лишь повод для того, чтобы обернуться назад, оглядеть прожитые годы с пониманием неотвратимости утрат и оставить при себе все самое лучшее. Таким проникновенным рондо и замыкается эта история о любви, дружбе и мудром созерцании жизни.

Что вам известно о городе Хайфа и горе Кармель, на которой он находится? Слышали ли вы про прекрасные Бахайские сады? Если вы путешествуете в Израиль, это одно из тех мест, которые вам непременно нужно посетить. Денис Соболев — писатель, культуролог, профессор кафедры ивритской и сравнительной литературы Хайфского университета. Его книга — сборник художественно обработанных краеведческих историй о Хайфе, изложенных в хронологическом порядке. Это новеллы с открытыми финалами, которые будто бы приглашают читателя к соавторству. Здесь и любовь, и смерть, мир и война, верность и предательство. Что лучше поможет проникнуться духом места, чем легенды о нем. Они напоминают истории «Тысячи и одной ночи», только если восточные сказки были созданы, чтобы отсрочить гибели сказительницы, то рассказы Соболева — чтобы вам еще долго не хотелось уезжать из города Хайфа.

Что вам известно о городе Хайфа и горе Кармель, на которой он находится? Слышали ли вы про прекрасные Бахайские сады? Если вы путешествуете в Израиль, это одно из тех мест, которые вам непременно нужно посетить. Денис Соболев — писатель, культуролог, профессор кафедры ивритской и сравнительной литературы Хайфского университета. Его книга — сборник художественно обработанных краеведческих историй о Хайфе, изложенных в хронологическом порядке. Это новеллы с открытыми финалами, которые будто бы приглашают читателя к соавторству. Здесь и любовь, и смерть, мир и война, верность и предательство. Что лучше поможет проникнуться духом места, чем легенды о нем. Они напоминают истории «Тысячи и одной ночи», только если восточные сказки были созданы, чтобы отсрочить гибели сказительницы, то рассказы Соболева — чтобы вам еще долго не хотелось уезжать из города Хайфа. Каждый израильский город, даже самый крошечный, имеет длинную историю. Словно мираж, выросший из песка в пустыне, Тель-Авив сейчас — образец города XXI века с его ни на секунду (даже на время шабата, что по израильским меркам, явление из ряда вон) не останавливающейся жизнью. В середине XX века он стал оплотом новообразовавшегося государства Израиль. Город застраивали архитекторы немецкой школы «Баухауз», бывшая дешевая массовая застройка стала памятником архитектуры, а «Белый город» вошел в список культурных ценностей ЮНЕСКО. Его вторая половинка — Яффа — появилась примерно в XVIII в до н.э., видела, как Персей спасал Андромеду, как Ричард Львиное сердце воевал в III Крестовом походе, и пала под натиском Бонапарта. Архитектор Шарон Ротбард обратился к истокам мифа о Белом городе, важную роль в формировании которого сыграла политика. Узнать неочевидные исторические факты о городе, который собираетесь посетить, чтобы потом на экскурсии ходить с видом знатока, — бесценно. А может статься и так, что экскурсии окажутся вам и не нужны.

Каждый израильский город, даже самый крошечный, имеет длинную историю. Словно мираж, выросший из песка в пустыне, Тель-Авив сейчас — образец города XXI века с его ни на секунду (даже на время шабата, что по израильским меркам, явление из ряда вон) не останавливающейся жизнью. В середине XX века он стал оплотом новообразовавшегося государства Израиль. Город застраивали архитекторы немецкой школы «Баухауз», бывшая дешевая массовая застройка стала памятником архитектуры, а «Белый город» вошел в список культурных ценностей ЮНЕСКО. Его вторая половинка — Яффа — появилась примерно в XVIII в до н.э., видела, как Персей спасал Андромеду, как Ричард Львиное сердце воевал в III Крестовом походе, и пала под натиском Бонапарта. Архитектор Шарон Ротбард обратился к истокам мифа о Белом городе, важную роль в формировании которого сыграла политика. Узнать неочевидные исторические факты о городе, который собираетесь посетить, чтобы потом на экскурсии ходить с видом знатока, — бесценно. А может статься и так, что экскурсии окажутся вам и не нужны.

Роман «Тезка» американской писательницы бенгальского происхождения Джумпы Лахири увидел свет в 2006 году и продержался в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс» несколько недель, а впоследствии был экранизирован. К российскому читателю книга пришла лишь в 2010 году. Это знаменитая и актуальная по сей день история о двух поколениях одной семьи, перебравшейся из Индии в Америку в поисках лучшей жизни. Иммигрантам приходится столкнуться с разными трудностями пребывания в чужой стране ‒ поэтому книга может стать своеобразной инструкцией по выживанию в другой культуре. Слова подтверждены личным опытом: семья Джумпы Лахири так же, как и герои произведения, перебралась из Бенгалии в США. В романе есть еще одна увлекательная, временами мистическая линия: главного героя, представителя младшего поколения, зовут… Гоголь! Имя ребенку дал отец, в память о любимом писателе. Однако впервые Гоголь открывает книгу знаменитого тезки только лишь в зрелом возрасте.

Роман «Тезка» американской писательницы бенгальского происхождения Джумпы Лахири увидел свет в 2006 году и продержался в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс» несколько недель, а впоследствии был экранизирован. К российскому читателю книга пришла лишь в 2010 году. Это знаменитая и актуальная по сей день история о двух поколениях одной семьи, перебравшейся из Индии в Америку в поисках лучшей жизни. Иммигрантам приходится столкнуться с разными трудностями пребывания в чужой стране ‒ поэтому книга может стать своеобразной инструкцией по выживанию в другой культуре. Слова подтверждены личным опытом: семья Джумпы Лахири так же, как и герои произведения, перебралась из Бенгалии в США. В романе есть еще одна увлекательная, временами мистическая линия: главного героя, представителя младшего поколения, зовут… Гоголь! Имя ребенку дал отец, в память о любимом писателе. Однако впервые Гоголь открывает книгу знаменитого тезки только лишь в зрелом возрасте. На первый взгляд кажется, что для взрослых людей, у которых нет детей, эта книга может оказаться бесполезной. Но это не так. Как часто вы слышите в свой адрес: «что за детский сад» или «ты ведешь себя, как ребенок». Все это потому, что, хоть жизненные ситуации изменились, некоторые наши реакции остались прежними, поскольку в детстве на какие-то вопросы мы не получили нужных ответов. Книга будет полезна и для анализа коммуникации между взрослыми людьми, ведь во главу угла авторы ставят умение не просто слушать, а слышать собеседника, будь то взрослый человек или ребенок. В издании самым доступным образом (в картинках, табличках, памятках) и с юмором изложены наиболее типичные ситуации, в которых находятся и родители, и дети. Легко можно обнаружить свои ошибки в общении, которые совершаются ежедневно. Авторы предлагают самые простые и верные способы быть услышанным и правильно понятыми. Эта книга особенно подойдет для чтения по дороге в чужую страну, ведь между людьми разных национальностей и культур гораздо больше общего, чем можно себе представить.

На первый взгляд кажется, что для взрослых людей, у которых нет детей, эта книга может оказаться бесполезной. Но это не так. Как часто вы слышите в свой адрес: «что за детский сад» или «ты ведешь себя, как ребенок». Все это потому, что, хоть жизненные ситуации изменились, некоторые наши реакции остались прежними, поскольку в детстве на какие-то вопросы мы не получили нужных ответов. Книга будет полезна и для анализа коммуникации между взрослыми людьми, ведь во главу угла авторы ставят умение не просто слушать, а слышать собеседника, будь то взрослый человек или ребенок. В издании самым доступным образом (в картинках, табличках, памятках) и с юмором изложены наиболее типичные ситуации, в которых находятся и родители, и дети. Легко можно обнаружить свои ошибки в общении, которые совершаются ежедневно. Авторы предлагают самые простые и верные способы быть услышанным и правильно понятыми. Эта книга особенно подойдет для чтения по дороге в чужую страну, ведь между людьми разных национальностей и культур гораздо больше общего, чем можно себе представить.

Оттепель — тот период советской истории, который никогда не устанут изучать. Многообещающие перемены, расширившееся международное сотрудничество, почти что реалистичная модель свободы… Обычно в этом контексте во главу угла ставят литературу, кинематограф, живопись или, в конце концов, какую-нибудь область экономики. Но Наталия Лебина, книга которой переиздана в этом году «Новым литературным обозрением», вооружившись актуальной гендерной теорией, идет по нехоженому пути. В центре внимания — взаимоотношения мужчин и женщин в эпоху десталинизации: перемены в традициях ухаживания и бракосочетания, в сексуальном поведении, частичное разрушение старых моделей отцовства и материнства.

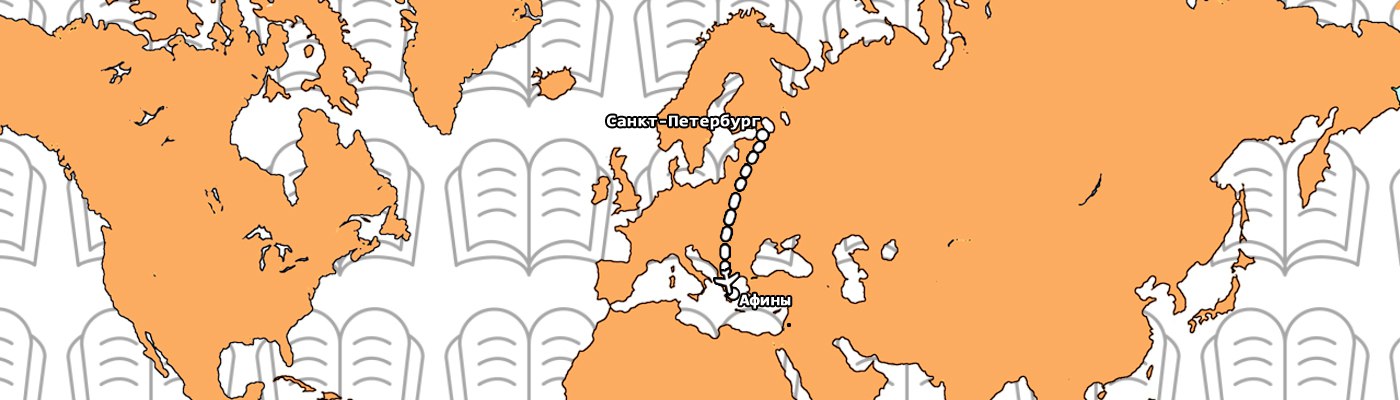

Оттепель — тот период советской истории, который никогда не устанут изучать. Многообещающие перемены, расширившееся международное сотрудничество, почти что реалистичная модель свободы… Обычно в этом контексте во главу угла ставят литературу, кинематограф, живопись или, в конце концов, какую-нибудь область экономики. Но Наталия Лебина, книга которой переиздана в этом году «Новым литературным обозрением», вооружившись актуальной гендерной теорией, идет по нехоженому пути. В центре внимания — взаимоотношения мужчин и женщин в эпоху десталинизации: перемены в традициях ухаживания и бракосочетания, в сексуальном поведении, частичное разрушение старых моделей отцовства и материнства.  Переполненный событиями XX век вынуждает едва ли не про каждого интеллектуала того времени говорить, что он «человек удивительной судьбы». И греческая писательница Алки Зеи, безусловно, одна из них. Она родилась в состоятельной семье, начала писать еще в детстве, училась на философском и драматическом факультетах, а в 1954 году, получив политическое убежище, уехала из родной страны в СССР вслед за мужем. И «Леопарда за стеклом» Алки Зеи написала именно в Советском Союзе.

Переполненный событиями XX век вынуждает едва ли не про каждого интеллектуала того времени говорить, что он «человек удивительной судьбы». И греческая писательница Алки Зеи, безусловно, одна из них. Она родилась в состоятельной семье, начала писать еще в детстве, училась на философском и драматическом факультетах, а в 1954 году, получив политическое убежище, уехала из родной страны в СССР вслед за мужем. И «Леопарда за стеклом» Алки Зеи написала именно в Советском Союзе.

Даосизм — одна из трех главных китайских религий. Это учение сочетает в себе как философский поиск Пути, так и алхимические способы обрести бессмертие. В последние десятилетия культура даосизма «ушла в тираж»: практика цигун представляется чем-то вроде расслабляющей йоги для уставших офисных работников, а притча о мудреце, которому снится, что он бабочка, приводится всеми подряд — и чаще всего не к месту. Но ведь даосизм много веков был эзотерическим учением, влиявшим на умы китайских правителей, мыслителей, поэтов и врачей. Крайне сложно найти книгу, в которой проводится его по-настоящему содержательный анализ, однако том из собрания сочинений востоковеда Евгения Торчинова (а именно сочинение «Даосизм») этому требованию отвечает. В нем путь Дао рассматривается с философских и исторических позиций, но значительное внимание автор уделяет также «внешней» и «внутренней» алхимии ‒ врачебным и гимнастическим практикам средневекового Китая. Кроме того, в сборнике можно найти главный даосский текст — «Дао дэ цзин» в переводе самого Торчинова. Вряд ли можно найти более авторитетную, но при этом увлекательную книгу о даосизме.

Даосизм — одна из трех главных китайских религий. Это учение сочетает в себе как философский поиск Пути, так и алхимические способы обрести бессмертие. В последние десятилетия культура даосизма «ушла в тираж»: практика цигун представляется чем-то вроде расслабляющей йоги для уставших офисных работников, а притча о мудреце, которому снится, что он бабочка, приводится всеми подряд — и чаще всего не к месту. Но ведь даосизм много веков был эзотерическим учением, влиявшим на умы китайских правителей, мыслителей, поэтов и врачей. Крайне сложно найти книгу, в которой проводится его по-настоящему содержательный анализ, однако том из собрания сочинений востоковеда Евгения Торчинова (а именно сочинение «Даосизм») этому требованию отвечает. В нем путь Дао рассматривается с философских и исторических позиций, но значительное внимание автор уделяет также «внешней» и «внутренней» алхимии ‒ врачебным и гимнастическим практикам средневекового Китая. Кроме того, в сборнике можно найти главный даосский текст — «Дао дэ цзин» в переводе самого Торчинова. Вряд ли можно найти более авторитетную, но при этом увлекательную книгу о даосизме. Один из стереотипов о Китае — это традиционность и некоторая монотонность его культуры. Китайская графика и стихи представляются милыми и лаконичными безделушками, в которых нет ничего, кроме любования деталями быта императорского двора. С этим спорит антология от издательства «Гиперион», в которой собраны характерные образцы поэзии Средних веков, наглядно показывающие разнообразие форм и внутреннюю эволюцию китайской словесности. Во вступлении поэта Александра Кушнера и послесловии переводчика Сергея Торопцева проводятся прямые параллели с русской поэзией и акцентируется проблематика китайских стихов ‒ это помогает познакомиться с богатой поэтической культурой в лучших ее образцах, причем по-настоящему понять ее, а не просто полюбоваться внешним обликом.

Один из стереотипов о Китае — это традиционность и некоторая монотонность его культуры. Китайская графика и стихи представляются милыми и лаконичными безделушками, в которых нет ничего, кроме любования деталями быта императорского двора. С этим спорит антология от издательства «Гиперион», в которой собраны характерные образцы поэзии Средних веков, наглядно показывающие разнообразие форм и внутреннюю эволюцию китайской словесности. Во вступлении поэта Александра Кушнера и послесловии переводчика Сергея Торопцева проводятся прямые параллели с русской поэзией и акцентируется проблематика китайских стихов ‒ это помогает познакомиться с богатой поэтической культурой в лучших ее образцах, причем по-настоящему понять ее, а не просто полюбоваться внешним обликом.

«Рыжеволосая женщина» — самый свежий роман нобелевского лауреата и, пожалуй, известнейшего турецкого писателя современности. Жизнь главного героя Джема тесно переплетена с вечным сюжетом противостояния отца и сына, финал которого обычно — или отцеубийство (Эдип и Лай), или сыноубийство (Рустам и Сухраб). Какой из этих мифов станет роковым для Джема — основная интрига романа. Судьбу олицетворяет таинственная рыжеволосая актриса, сыгравшая в жизни каждого персонажа определяющую роль. Конечно, не обойдется и без противостояния Запада и Востока — это не только одна из излюбленных тем творчества писателя, но и важнейшая проблема пограничной Турции вообще. В самом начале Джем со своим мастером роют колодец в пригороде Стамбула, а к концу книги столица разрастается и поглощает большинство поселений в округе — так «Рыжеволосая женщина» становится очередным портретом и биографической зарисовкой Стамбула авторства Орхана Памука.

«Рыжеволосая женщина» — самый свежий роман нобелевского лауреата и, пожалуй, известнейшего турецкого писателя современности. Жизнь главного героя Джема тесно переплетена с вечным сюжетом противостояния отца и сына, финал которого обычно — или отцеубийство (Эдип и Лай), или сыноубийство (Рустам и Сухраб). Какой из этих мифов станет роковым для Джема — основная интрига романа. Судьбу олицетворяет таинственная рыжеволосая актриса, сыгравшая в жизни каждого персонажа определяющую роль. Конечно, не обойдется и без противостояния Запада и Востока — это не только одна из излюбленных тем творчества писателя, но и важнейшая проблема пограничной Турции вообще. В самом начале Джем со своим мастером роют колодец в пригороде Стамбула, а к концу книги столица разрастается и поглощает большинство поселений в округе — так «Рыжеволосая женщина» становится очередным портретом и биографической зарисовкой Стамбула авторства Орхана Памука.  Журналист Витольд Шабловский на протяжении многих лет освещал в польской прессе вопросы, связанные с Турцией. За свои публикации он получил премию Европейского парламента, а книга

Журналист Витольд Шабловский на протяжении многих лет освещал в польской прессе вопросы, связанные с Турцией. За свои публикации он получил премию Европейского парламента, а книга

В сборник рассказов Татьяны Толстой «Река» вошли новые тексты, ранее не издававшиеся, и произведения, уже давно ставшие знаковыми. В книге четыре раздела, объединенные общей тематикой; в каждом из них вас ожидают очень разные, насыщенные событиями истории с чертами автобиографии и путевых заметок, а также размышления автора в свободной форме. Самым подходящим для чтения во время летнего отпуска станет раздел «Легкие миры», где рассказывается о разных географических точках планеты. В путешествии по Франции особенно любопытным будет рассказ «Как мы были французами», в котором Толстая представляет, какой она могла бы быть француженкой. Благодаря подробным описаниям пейзажей, гастрономических впечатлений и бурлящей жизни, рассказ буквально пропитан духом Франции. Все тексты сопровождаются насмешливыми, порой самокритичными авторскими комментариями, которые заставляют нас по-новому взглянуть и на самих себя.

В сборник рассказов Татьяны Толстой «Река» вошли новые тексты, ранее не издававшиеся, и произведения, уже давно ставшие знаковыми. В книге четыре раздела, объединенные общей тематикой; в каждом из них вас ожидают очень разные, насыщенные событиями истории с чертами автобиографии и путевых заметок, а также размышления автора в свободной форме. Самым подходящим для чтения во время летнего отпуска станет раздел «Легкие миры», где рассказывается о разных географических точках планеты. В путешествии по Франции особенно любопытным будет рассказ «Как мы были французами», в котором Толстая представляет, какой она могла бы быть француженкой. Благодаря подробным описаниям пейзажей, гастрономических впечатлений и бурлящей жизни, рассказ буквально пропитан духом Франции. Все тексты сопровождаются насмешливыми, порой самокритичными авторскими комментариями, которые заставляют нас по-новому взглянуть и на самих себя. Если от «Слова о полку Игореве» вас неумолимо клонит в сон, а при упоминании «Бедной Лизы» на ум приходит какое-то жалостливое «мыло» — вам определенно нужно ознакомиться с третьим выпуском оригинального проекта «Литературная матрица». Книги из этой серии представляют собой учебники (только не морщитесь, это далеко не те, что были в школе), написанные писателями. «Внеклассное чтение» − серьезный разговор, хоть иногда и со смехом, об авторах, которым школьная программа не всегда уделяла должное внимание, поэтому мы, взрослые читатели, оказались лишенными уникальных текстов русской словесности. Представляете, филолог Евгений Водолазкин, исследующий древнерусскую литературу, тоже ничего не понял, когда в школе ему рассказывали о «Слове». Но теперь, осознавая, что именно упущено, писатель заново открывает для нас этот потрясающий текст. Многие авторы «Литературной матрицы» сами выбирали писателей и произведения для анализа, поэтому говорят о них с любовью и исключительным сопереживанием.

Если от «Слова о полку Игореве» вас неумолимо клонит в сон, а при упоминании «Бедной Лизы» на ум приходит какое-то жалостливое «мыло» — вам определенно нужно ознакомиться с третьим выпуском оригинального проекта «Литературная матрица». Книги из этой серии представляют собой учебники (только не морщитесь, это далеко не те, что были в школе), написанные писателями. «Внеклассное чтение» − серьезный разговор, хоть иногда и со смехом, об авторах, которым школьная программа не всегда уделяла должное внимание, поэтому мы, взрослые читатели, оказались лишенными уникальных текстов русской словесности. Представляете, филолог Евгений Водолазкин, исследующий древнерусскую литературу, тоже ничего не понял, когда в школе ему рассказывали о «Слове». Но теперь, осознавая, что именно упущено, писатель заново открывает для нас этот потрясающий текст. Многие авторы «Литературной матрицы» сами выбирали писателей и произведения для анализа, поэтому говорят о них с любовью и исключительным сопереживанием.

Именно за этот роман один из наиболее талантливых британских прозаиков современности был удостоен Букеровской премии. Трое парней, Тони, Алекс и Колин, — школьные друзья. В их класс приходит Адриан — необычный, серьезный, не похожий на них самих, но потому и вызывающий интерес. Именно с ним (точнее, с его самоубийством) и связана загадка, с которой пытается справиться главный герой. Он вспоминает свою жизнь, а Барнс тем временем умело показывает, как причудливо трансформируется время в нашей памяти. Так взрослая жизнь Тони, с женитьбой, рождением дочери, разводом, умещается на полутора страницах. А вот чувства к взбалмошной «психичке» Веронике, взаимности которой Тони добивался в юности, растягиваются чуть ли не на всю книгу. «Предчувствие конца» — это роман о том, какой можно увидеть свою жизнь, оглянувшись на нее с высоты прожитых лет.

Именно за этот роман один из наиболее талантливых британских прозаиков современности был удостоен Букеровской премии. Трое парней, Тони, Алекс и Колин, — школьные друзья. В их класс приходит Адриан — необычный, серьезный, не похожий на них самих, но потому и вызывающий интерес. Именно с ним (точнее, с его самоубийством) и связана загадка, с которой пытается справиться главный герой. Он вспоминает свою жизнь, а Барнс тем временем умело показывает, как причудливо трансформируется время в нашей памяти. Так взрослая жизнь Тони, с женитьбой, рождением дочери, разводом, умещается на полутора страницах. А вот чувства к взбалмошной «психичке» Веронике, взаимности которой Тони добивался в юности, растягиваются чуть ли не на всю книгу. «Предчувствие конца» — это роман о том, какой можно увидеть свою жизнь, оглянувшись на нее с высоты прожитых лет. Известный романист и летописец Лондона Питер Акройд на сей раз спустился в подземелье, чтобы написать книгу о том, на чем стоит столица Великобритании. Оказывается, под ногами у англичан не только метро (у которого тоже есть свои загадки), но и канализационные трубы, замурованные, но всегда готовые прорваться сточные канавы, римские тротуары, средневековые кладбища и множество безвестных тел. Акройд провел настоящее исследование, поэтому он прекрасно знает, под какой улицей находится каждый элемент этого таинственного мира. Тому, кто никогда не бывал в Лондоне, многочисленные перечисления (Друри-лейн, Мейден-лейн, Эбби-Роуд и другие) ничего не скажут, но тот, кто уже через несколько часов окажется на месте, наверняка прочувствует, что «в основании Лондона — тьма».

Известный романист и летописец Лондона Питер Акройд на сей раз спустился в подземелье, чтобы написать книгу о том, на чем стоит столица Великобритании. Оказывается, под ногами у англичан не только метро (у которого тоже есть свои загадки), но и канализационные трубы, замурованные, но всегда готовые прорваться сточные канавы, римские тротуары, средневековые кладбища и множество безвестных тел. Акройд провел настоящее исследование, поэтому он прекрасно знает, под какой улицей находится каждый элемент этого таинственного мира. Тому, кто никогда не бывал в Лондоне, многочисленные перечисления (Друри-лейн, Мейден-лейн, Эбби-Роуд и другие) ничего не скажут, но тот, кто уже через несколько часов окажется на месте, наверняка прочувствует, что «в основании Лондона — тьма».

Капри, по легенде, осколок благодатной райской земли. Любимое место отдыха Максима Горького и многих других, так называемый «русский» остров. Это словно подтверждает сборник издательства Corpus, собравший десять рассказов современных писателей: Сорокина, Садулаева, Рубанова, Аствацатурова, Гандлевского, Мамлеева, Лимонова, Прилепина, Ерофеева и Амелина, а также эссе переводчика Геннадия Киселева о феномене Капри в культуре. Все смешалось в этой книге: и своего рода биография острова, и завуалированный жанр путевых заметок, и рассказ в рассказе (Сорокин), и даже фантазии на тему восставших из мертвых классиков (Лимонов). Произведение каждого из авторов предельно узнаваемо — и по стилю, и по так называемому лирическому герою. Несмотря на то, что все рассказы, казалось бы, объединены одной темой — Капри, это скорее не конечная цель, но повод для каждого автора поговорить о чем-то своем. За время дороги можно прочитать примерно три рассказа и убедиться, что уже сотни лет и до сих пор Италия, ее культура и история по-прежнему являются для многих вдохновением.

Капри, по легенде, осколок благодатной райской земли. Любимое место отдыха Максима Горького и многих других, так называемый «русский» остров. Это словно подтверждает сборник издательства Corpus, собравший десять рассказов современных писателей: Сорокина, Садулаева, Рубанова, Аствацатурова, Гандлевского, Мамлеева, Лимонова, Прилепина, Ерофеева и Амелина, а также эссе переводчика Геннадия Киселева о феномене Капри в культуре. Все смешалось в этой книге: и своего рода биография острова, и завуалированный жанр путевых заметок, и рассказ в рассказе (Сорокин), и даже фантазии на тему восставших из мертвых классиков (Лимонов). Произведение каждого из авторов предельно узнаваемо — и по стилю, и по так называемому лирическому герою. Несмотря на то, что все рассказы, казалось бы, объединены одной темой — Капри, это скорее не конечная цель, но повод для каждого автора поговорить о чем-то своем. За время дороги можно прочитать примерно три рассказа и убедиться, что уже сотни лет и до сих пор Италия, ее культура и история по-прежнему являются для многих вдохновением. Мы привыкли думать об итальянцах как о свободолюбивых красавцах-весельчаках, живущих на полную катушку. Из очень честной книги Джона Хупера вы узнаете, что все не совсем так. Критично, но с нежностью подходит автор к своим героям и выписывает правдивый и противоречивый портрет национального характера. Итальянцы, обладатели поистине умопомрачительного культурного наследия (ни одна страна не может похвастаться таким количеством известных писателей, художников, скульпторов, архитекторов, музыкантов — список можно продолжать), вообще-то на протяжении почти полутора тысяч лет находились под чьим-то гнетом. Исторические экскурсы в книге, пожалуй, немного нудноваты и не всем придутся по вкусу. Однако без них вы вряд ли узнаете, что величайшие достижения итальянского народа пришлись на самые периоды развития государства.

Мы привыкли думать об итальянцах как о свободолюбивых красавцах-весельчаках, живущих на полную катушку. Из очень честной книги Джона Хупера вы узнаете, что все не совсем так. Критично, но с нежностью подходит автор к своим героям и выписывает правдивый и противоречивый портрет национального характера. Итальянцы, обладатели поистине умопомрачительного культурного наследия (ни одна страна не может похвастаться таким количеством известных писателей, художников, скульпторов, архитекторов, музыкантов — список можно продолжать), вообще-то на протяжении почти полутора тысяч лет находились под чьим-то гнетом. Исторические экскурсы в книге, пожалуй, немного нудноваты и не всем придутся по вкусу. Однако без них вы вряд ли узнаете, что величайшие достижения итальянского народа пришлись на самые периоды развития государства.

Фактически Леонардо Шаша — писатель XX века, но он до сих пор занимает важное место в современной итальянской литературе. Его предыдущая книга выходила в России двадцать пять лет назад, достаточное, по мнению одного из переводчиков Евгения Солоновича, время, чтобы стать забытым писателем. Эта книга и по набору текстов, и по объему похожа на антологию творчества писателя: здесь и романы (например, переведенный впервые «Контекст», который, кстати, можно успеть прочесть за время пути), и сборник рассказов с удивительным названием «Винного цвета море», и несколько повестей, среди которых «Американская тетушка» и «Смерть Сталина», и даже пьеса «Депутат». «Все мои книги, в сущности, составляют одну книгу», — писал автор, вероятно имея в виду единство тематики своих текстов. Все они, так или иначе, об Италии (чаще о Сицилии), все фактически достоверны, все написаны не то с иронической улыбкой, не то с горькой усмешкой.

Фактически Леонардо Шаша — писатель XX века, но он до сих пор занимает важное место в современной итальянской литературе. Его предыдущая книга выходила в России двадцать пять лет назад, достаточное, по мнению одного из переводчиков Евгения Солоновича, время, чтобы стать забытым писателем. Эта книга и по набору текстов, и по объему похожа на антологию творчества писателя: здесь и романы (например, переведенный впервые «Контекст», который, кстати, можно успеть прочесть за время пути), и сборник рассказов с удивительным названием «Винного цвета море», и несколько повестей, среди которых «Американская тетушка» и «Смерть Сталина», и даже пьеса «Депутат». «Все мои книги, в сущности, составляют одну книгу», — писал автор, вероятно имея в виду единство тематики своих текстов. Все они, так или иначе, об Италии (чаще о Сицилии), все фактически достоверны, все написаны не то с иронической улыбкой, не то с горькой усмешкой. Пожалуй, одна из самых важных книг о Венеции, написанных на русском языке, это «Набережная неисцелимых» Иосифа Бродского. Рвущая душу глубочайшей степенью отчаяния, которое лишь усугубляется размытыми зимними пейзажами города — словно кто-то измазал его серой акварелью, она все равно вызывает жгучее желание оказаться в Венеции именно в это время года. Если вы таки поддались искушению, возьмите с собой в дорогу книгу Андрея Бильжо «Моя Венеция». Она поможет разбавить мрачные краски. Если Бродский ходит по городу, то Бильжо смотрит на него сидя — в разных кафе. Тридцать адресов, которые стали для автора поводом для серии размышлений о венецианцах, Италии и вообще о жизни, — прекрасный и оригинальный путеводитель для путешественника Начните читать в пути (успеете мысленно пройти по десятку адресов) и, сойдя с самолета, уже подготовленными отправляйтесь в места, о которых узнали. Продолжать читать можно прямо на ходу. Кто знает, быть может, из ваших собственных впечатлений тоже впоследствии сложится книга.

Пожалуй, одна из самых важных книг о Венеции, написанных на русском языке, это «Набережная неисцелимых» Иосифа Бродского. Рвущая душу глубочайшей степенью отчаяния, которое лишь усугубляется размытыми зимними пейзажами города — словно кто-то измазал его серой акварелью, она все равно вызывает жгучее желание оказаться в Венеции именно в это время года. Если вы таки поддались искушению, возьмите с собой в дорогу книгу Андрея Бильжо «Моя Венеция». Она поможет разбавить мрачные краски. Если Бродский ходит по городу, то Бильжо смотрит на него сидя — в разных кафе. Тридцать адресов, которые стали для автора поводом для серии размышлений о венецианцах, Италии и вообще о жизни, — прекрасный и оригинальный путеводитель для путешественника Начните читать в пути (успеете мысленно пройти по десятку адресов) и, сойдя с самолета, уже подготовленными отправляйтесь в места, о которых узнали. Продолжать читать можно прямо на ходу. Кто знает, быть может, из ваших собственных впечатлений тоже впоследствии сложится книга.

Эта книга входит в подборку вовсе не благодаря слову «Берлин» в названии — хотя действие, конечно же, происходит в Германии. Главное здесь — атмосфера той свободы, которая бывает только в дни летних каникул (а любой хороший отпуск призван стать таким же беззаботным). Роман «Гуд бай, Берлин!» вышел в серии «Недетские книги» — и, несмотря на то, как искусно автор имитирует рассказ от лица подростка, его произведение действительно не для средней школы. Главный герой сбегает от совсем не детских проблем — но в пути беспечность может омрачаться разве что отсутствием у тебя клички: «Либо ты жутко скучный, и поэтому у тебя нет прозвища, либо у тебя просто нет друзей», — ну и, может быть, тем, что самая классная девчонка в школе не видит твоих подвигов. Путешествие помогает найти не только друзей, но и себя самого — ради этого каждому из нас стоит хоть раз в году сбегать из дома.

Эта книга входит в подборку вовсе не благодаря слову «Берлин» в названии — хотя действие, конечно же, происходит в Германии. Главное здесь — атмосфера той свободы, которая бывает только в дни летних каникул (а любой хороший отпуск призван стать таким же беззаботным). Роман «Гуд бай, Берлин!» вышел в серии «Недетские книги» — и, несмотря на то, как искусно автор имитирует рассказ от лица подростка, его произведение действительно не для средней школы. Главный герой сбегает от совсем не детских проблем — но в пути беспечность может омрачаться разве что отсутствием у тебя клички: «Либо ты жутко скучный, и поэтому у тебя нет прозвища, либо у тебя просто нет друзей», — ну и, может быть, тем, что самая классная девчонка в школе не видит твоих подвигов. Путешествие помогает найти не только друзей, но и себя самого — ради этого каждому из нас стоит хоть раз в году сбегать из дома. Отели интересуют не только режиссеров хорроров и роад-муви. Когда-то работавший в гостинице Вим Деградэ решил открыть все шкафы со скелетами — для этого он взял анонимные интервью у десятков горничных, официантов, портье, менеджеров и владельцев. В итоге перед вами сборник невыдуманных историй о «самой трудной работе на свете». Автор предлагает взглянуть на «микрокосм» отеля снизу вверх: от маленьких курьезов и страшилок, подслушанных у горничных, до секретных уловок букинга, анекдотов о звездных клиентах и историй успеха гигантов вроде «Хилтон». Даже если на той стороне взлетной полосы вас не ждет гостиничный номер, подсмотреть в замочную скважину все равно приятно — особенно если можно не бояться быть пойманным.

Отели интересуют не только режиссеров хорроров и роад-муви. Когда-то работавший в гостинице Вим Деградэ решил открыть все шкафы со скелетами — для этого он взял анонимные интервью у десятков горничных, официантов, портье, менеджеров и владельцев. В итоге перед вами сборник невыдуманных историй о «самой трудной работе на свете». Автор предлагает взглянуть на «микрокосм» отеля снизу вверх: от маленьких курьезов и страшилок, подслушанных у горничных, до секретных уловок букинга, анекдотов о звездных клиентах и историй успеха гигантов вроде «Хилтон». Даже если на той стороне взлетной полосы вас не ждет гостиничный номер, подсмотреть в замочную скважину все равно приятно — особенно если можно не бояться быть пойманным.

Среди вошедших в моду лонгридов «F20» Анны Козловой — роман-победитель литературной премии «Национальный бестселлер» этого года —выглядит отрадным исключением в условиях вечного недостатка свободного времени. Поэтому в пути до Праги и обратно можно совместить приятное с полезным и успеть познакомиться с современной отечественной литературой. Но, несмотря на небольшой объем, в романе поднимается очень тяжелая тема — существование человека с душевным расстройством (в международной классификации болезней «F20» — шизофрения). Главные героини истории — девочки-сестры Юля и Анютик, которым приходится бороться со всем миром без скидок на свой возраст и диагноз. Странно и страшно то, что практически все взрослые оказываются не в состоянии помочь, оказать минимальную поддержку. В этом романе именно дети кажутся взрослыми, а родители — детьми.

Среди вошедших в моду лонгридов «F20» Анны Козловой — роман-победитель литературной премии «Национальный бестселлер» этого года —выглядит отрадным исключением в условиях вечного недостатка свободного времени. Поэтому в пути до Праги и обратно можно совместить приятное с полезным и успеть познакомиться с современной отечественной литературой. Но, несмотря на небольшой объем, в романе поднимается очень тяжелая тема — существование человека с душевным расстройством (в международной классификации болезней «F20» — шизофрения). Главные героини истории — девочки-сестры Юля и Анютик, которым приходится бороться со всем миром без скидок на свой возраст и диагноз. Странно и страшно то, что практически все взрослые оказываются не в состоянии помочь, оказать минимальную поддержку. В этом романе именно дети кажутся взрослыми, а родители — детьми. Урбанистика как серьезная наука и важная тема для обсуждения пришла к нам не очень давно, но тут же поселилась в сердцах архитекторов, дизайнеров, социологов и просто интересующихся и уходить, видимо, никуда не намерена. Ограниченный собственным субъективным сознанием, человек порой вынужден думать о своей исключительности. Мегаполис, с его бесконечными возможностями и неисчислимыми способами самовыражения, становится для этого благодатной почвой. Однако новый сборник московского института «Стрелка» говорит как раз об обратном. Одиннадцать исследователей, ученых из самых разных областей знания, пытаются ответить на вопрос, что объединяет жителей большого города, даже если на первый взгляд они совершенно не похожи друг на друга. Тексты тематически разделены на четыре блока: «Конфликт», «Сообщество», «Среда» и «Утопия».

Урбанистика как серьезная наука и важная тема для обсуждения пришла к нам не очень давно, но тут же поселилась в сердцах архитекторов, дизайнеров, социологов и просто интересующихся и уходить, видимо, никуда не намерена. Ограниченный собственным субъективным сознанием, человек порой вынужден думать о своей исключительности. Мегаполис, с его бесконечными возможностями и неисчислимыми способами самовыражения, становится для этого благодатной почвой. Однако новый сборник московского института «Стрелка» говорит как раз об обратном. Одиннадцать исследователей, ученых из самых разных областей знания, пытаются ответить на вопрос, что объединяет жителей большого города, даже если на первый взгляд они совершенно не похожи друг на друга. Тексты тематически разделены на четыре блока: «Конфликт», «Сообщество», «Среда» и «Утопия».

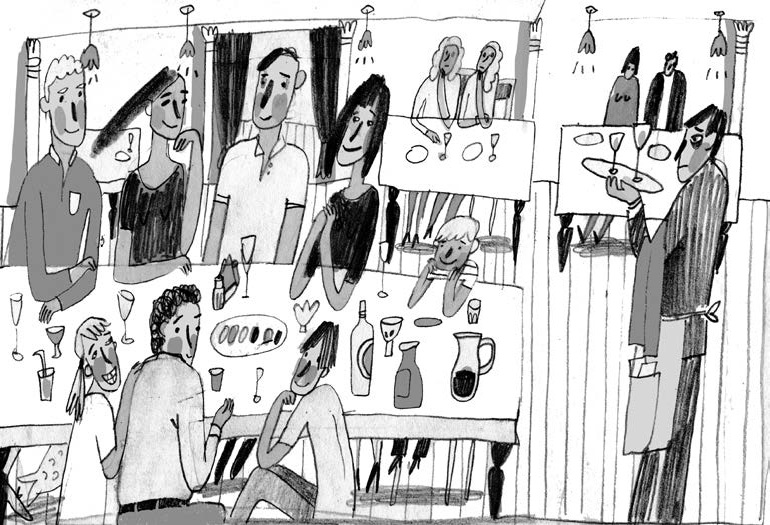

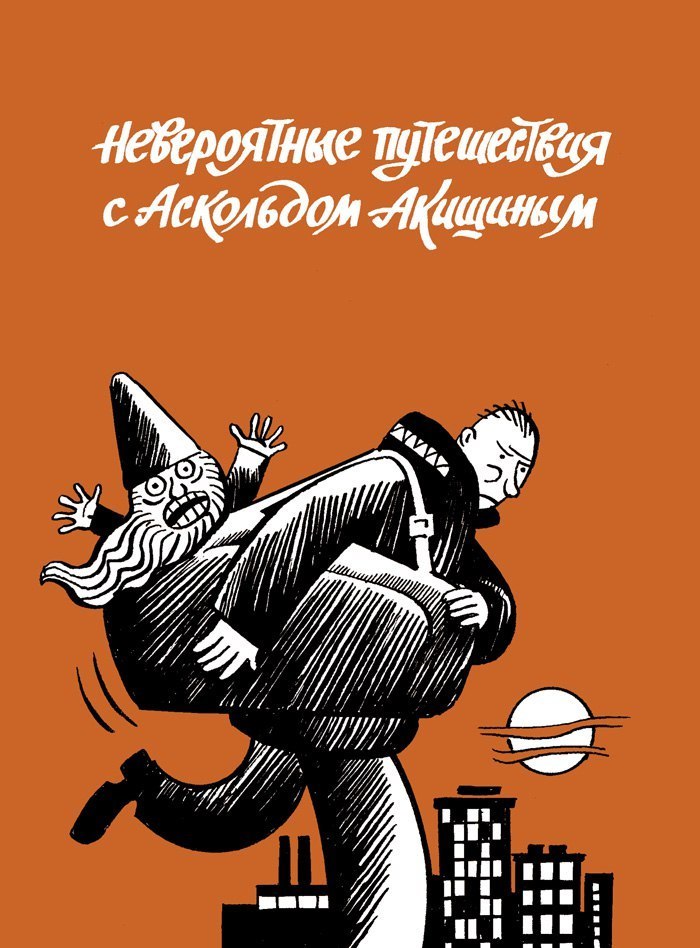

Аскольд Акишин — один из ветеранов русского комикса, мастер редкого жанра графического повествования без слов. В сборник «Невероятные приключения с Аскольдом Акишиным» вошли многолетние путевые зарисовки художника. В них вполне реальные биографические события сталкиваются с по-детски богатым воображением художника. Реальность преображается, и вмешательство волшебства превращает в «невероятное приключение» даже деловую поездку, населяя мир Акишина чудными созданиями и фантастическими сюжетами. При этом «путешествия» в названии можно заменить словом «приключения», ведь магия настигает художника не только в поездках, но меняет и самый его быт. Чудом наполнены и игра в модельки, и разглядывание жука при сборе грибов. Характерная скупая графика наполняет немногословные новеллы выразительным звучанием, и минимальное количество слов только подчеркивает их волшебный характер. Вспоминать свои путешествия (шире — жизнь) нужно именно как Аскольд Акишин.

Аскольд Акишин — один из ветеранов русского комикса, мастер редкого жанра графического повествования без слов. В сборник «Невероятные приключения с Аскольдом Акишиным» вошли многолетние путевые зарисовки художника. В них вполне реальные биографические события сталкиваются с по-детски богатым воображением художника. Реальность преображается, и вмешательство волшебства превращает в «невероятное приключение» даже деловую поездку, населяя мир Акишина чудными созданиями и фантастическими сюжетами. При этом «путешествия» в названии можно заменить словом «приключения», ведь магия настигает художника не только в поездках, но меняет и самый его быт. Чудом наполнены и игра в модельки, и разглядывание жука при сборе грибов. Характерная скупая графика наполняет немногословные новеллы выразительным звучанием, и минимальное количество слов только подчеркивает их волшебный характер. Вспоминать свои путешествия (шире — жизнь) нужно именно как Аскольд Акишин. Крупнейшая русская поэтесса, переводчица и богослов Ольга Седакова пишет о главном голландском художнике. Диалог талантов такого масштаба рождает лаконичную, но глубокую книгу. Автор лишена искусствоведческих амбиций, и она общается с Рембрандтом через призму собственного творческого опыта. Как поэт она выстраивает язык, на котором вообще возможен разговор о Рембрандте. Как переводчица она старается донести этот язык читателю максимально адекватно, объяснить опыт собственного видения художника. Наконец, как богослов она наполняет книгу глубоким духовным содержанием: как и любое высокое искусство, картины Рембрандта толкают Седакову к разговору о Боге. Изящная форма (текст книги составлен из писем В. Бибихину) и богатое содержание могут превратить крохотную книгу карманного формата не только в спутника для странствий, но и в собеседника, к которому хочется возвращаться и делиться каждым новым опытом художественного видения.

Крупнейшая русская поэтесса, переводчица и богослов Ольга Седакова пишет о главном голландском художнике. Диалог талантов такого масштаба рождает лаконичную, но глубокую книгу. Автор лишена искусствоведческих амбиций, и она общается с Рембрандтом через призму собственного творческого опыта. Как поэт она выстраивает язык, на котором вообще возможен разговор о Рембрандте. Как переводчица она старается донести этот язык читателю максимально адекватно, объяснить опыт собственного видения художника. Наконец, как богослов она наполняет книгу глубоким духовным содержанием: как и любое высокое искусство, картины Рембрандта толкают Седакову к разговору о Боге. Изящная форма (текст книги составлен из писем В. Бибихину) и богатое содержание могут превратить крохотную книгу карманного формата не только в спутника для странствий, но и в собеседника, к которому хочется возвращаться и делиться каждым новым опытом художественного видения.