Ханна Ротшильд. Баронесса / Пер. с англ. Любови Сумм. — М.: Фантом Пресс, 2014.

В середине октября в издательстве «Фантом Пресс» выйдет «Баронесса» – история жанра нон-фикшн о самом богатом семействе мира. В центре повествования Ника Ротшильд, которая, влюбившись в джаз, бросила мужа и пятерых детей и посвятила жизнь спасению нищих чернокожих музыкантов, за что была лишена наследства. Автор книги – внучатая племянница героини. Этот факт позволяет ощутить максимальную документальность описанного. «Баронесса» доказывает, что деньги не способны сделать нас ни счастливыми, ни привлекательными. Главное – вовремя это понять.

ТА, ДРУГАЯ

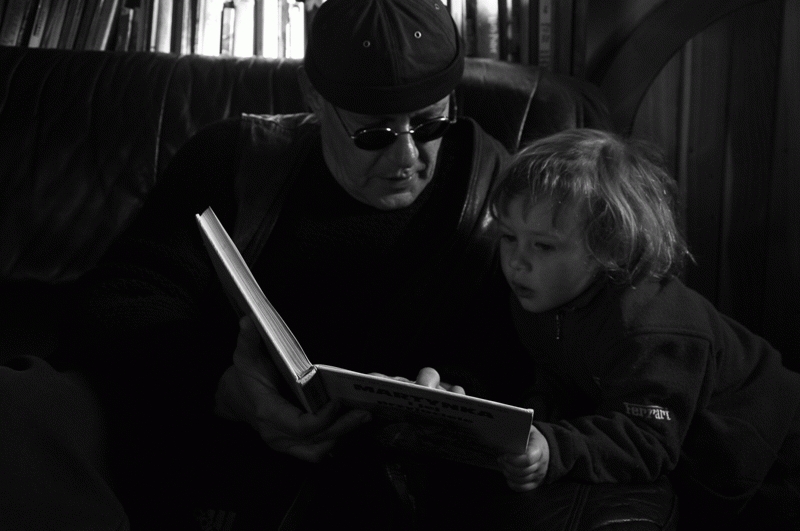

Первым при мне упомянул о ней дедушка Виктор. Он пытался научить меня простенькому блюзу в двенадцать тактов, но мои одиннадцатилетние пальцы оказались неуклюжи, и слишком малы.

— Ты как моя сестрица, — проворчал дед. — Любить ты джаз любишь, но учиться терпения нет.

— Какая сестрица? Мириам или Либерти? — спросила я, сделав вид, будто не услышала критику.

— Нет — та, другая.

— Какая — другая?

В тот же день я отыскала ее имя на родословном древе Ротшильдов: Панноника.

— Кто такая Панноника? — спросила я своего отца Джейкоба (как-никак, она приходилась ему тетей).

— В семье ее звали Ника, а больше я ничего не знаю, — ответил он. — О ней никогда не говорят.

Наше огромное семейство рассеяно по всему свету, и отца, видимо, нисколько не смущало, что он мало что знает про одну из ближайших родственниц.

Но меня было уже не остановить. Я обратилась к своей двоюродной бабушке Мириам, сестре Ники, известному ученому, и та сообщила мне: «Ника живет в Нью-Йорке» — а после захлопнулась, как устрица. Еще один информатор добавил:

— Она — покровительница искусства, своего рода Медичи или Пегги Гуггенхайм джаза.

И перешептывания:

Ее прозвали «баронессой джаза». Она живет с чернокожим пианистом. Во время войны летала на бомбардировщике «Ланкастер». Тот наркоман, что прославился игрой на саксофоне — Чарли Паркер — умер в ее апартаментах. У нее пятеро детей и 306 кошек. Семья порвала с ней (вовсе нет, запротестовал кто-то). Ей посвящено двадцать песен (подымай выше, двадцать четыре). Она носилась по Пятой авеню наперегонки с Майлзом Дэвисом. Про наркотики слыхали? Она села в тюрьму вместо него. Вместо кого? Телониуса Монка. История подлинной великой любви.

— Какая она — Ника? — вновь пристала я к Мириам.

— Вульгарная. Она вульгарная! — сердито ответила моя двоюродная бабушка.

— Что это значит? — настаивала я.

Мириам объяснять не стала, но дала мне номер телефона сестры. И вот, в 1984 году, впервые отправляясь в Нью-Йорк, я за несколько часов до прибытия позвонила Нике.

— Хотите встретиться? — неуверенно предложила я.

— Охренеть как, — ответила она. Не очень-то похоже на то, как обычно выражаются семидесятилетние двоюродные бабушки. — Подъезжай в клуб к полуночи.

Этот район еще не затронула цивилизация. Полно наркоманских лежбищ и на улице в любой момент жди ограбления.

— Как найти клуб? — спросила я.

Ника расхохоталась:

— Увидишь мой автомобиль! — и повесила трубку.

Пропустить этот автомобиль мог бы разве что слепой. Огромной голубой «бентли», припаркованный посреди дороги. Внутри на кожаных сидениях обжимались двое пьянчуг.

— Пусть себе — зато присмотрят, чтобы тачку не угнали, — пояснила потом Ника.

Маленькую дверь в подвал найти было труднее. Я громко постучала. Спустя пару минут в двери отворилась форточка и за решеткой возникло смуглое лицо.

— Чего?

— Я ищу Паннонику, — сказала я.

— Кого?

— Паннонику, — повторила я, проклиная свой английский акцент. — Ее обычно Никой зовут.

— А, Баронессу! Так бы сразу и сказала.

Дверь распахнулась, за ней обнаружилось небольшое подвальное помещение — убогое, прокуренное, тесное. Немногочисленная публика слушала пианиста.

— Она за своим столиком.

Высмотреть Нику, единственного белого человека в этой компании, было нетрудно, тем более что сидела она прямо у сцены.

На снимки из нашего семейного альбома она походила мало. На фото была прелестная дебютантка, волосы цвета воронового крыла укрощены и зачесаны, выщипанным бровям придана модная изогнутая форма, рот накрашен — надутые губки, «укус пчелы». На другой фотографии Ника представала не столь элегантной — волосы распущены, ни намека на косметику, и все же вылитая голливудская звезда в роли шпионки времен Второй мировой. Но эта Ника нисколько не напоминала молодые свои ипостаси; яркая красота померкла, точеное лицо огрубело, сделавшись почти мужским. Голос ее я не спутаю теперь ни с каким иным: голос, который виски, сигареты и бессонные ночи размыли, как волны размывают берег, голос и рычащий, и рокочущий, речь, то и дела прерываемая задыхающимся смехом.

Во рту сигарета с длинным черным фильтром, шуба небрежно брошена на спинку узкого стула. Рукой Ника указала мне на свободное место и, взяв со стола чайник, разлила какую-то жидкость по двум надтреснутым фарфоровым чашкам. Мы молча чокнулись. В чайнике, по моим представлениям, должен был находиться чай. В горло хлынуло неразбавленное виски. Я поперхнулась, на глазах выступили слезы. Ника, запрокинув голову, хохотала.

— Спасибо, — пробормотала я.

Приложив палец к губам, она кивнула в сторону сцены:

— Шш! Слушай музыку, Ханна. Слушай!

Мне только что исполнилось двадцать два. Ожидания своего достойного семейства — и подлинные, и воображаемые — я как-то не сумела оправдать. Чувствовала себя несостоятельной: сама ничего не достигла, и свое привилегированное положение, открывавшиеся передо мной возможности, тоже использовала мало. Меня, как и Нику, не взяли на работу в семейный банк: отец-основатель, Натан Майер Ротшильд, закрыл для женщин из нашего рода все должности, кроме бухгалтера и архивариуса. После университета я пыталась найти работу и попала, как многие выпускники, в зазор: мечтала работать на BBC, но пока что получала отказы. Отец, по семейной традиции занимавший видное положение в банке, благодаря своим связям находил мне то одно, то другое место, но у меня не вышло ни руководить книжным магазином, ни заниматься недвижимостью, ни составлять каталоги предметов искусства. Ситуация для меня сложилась мрачная, и я искала — не то, чтобы образец для подражания, но какие-то новые возможности. По сути дела, искала ответа на вопрос: можно ли уйти от прошлого или мы навеки — заложники унаследованных взглядов и устаревших понятий?

Поглядывая через стол на внезапно обретенную двоюродную тетушку, я почувствовала прилив надежды. Зайди в клуб посторонний человек, он бы увидел всего лишь старуху, курящую сигарету и наслаждающуюся музыкой. Наверное, ему бы показалась чудной эта дама, при шубе, в жемчужном ожерелье — одобрительно дергая головой, она раскачивалась в такт фортепианному соло. Но я видела женщину, которая была сама собой, которая знала, где она и зачем. Я усвоила ее главный совет: «Жизнь только одна — не забывай».

Вскоре после той встречи я вернулась в Англию, получила, наконец, вожделенную работу на BBC и взялась за документальные съемки. Вновь и вновь мои мысли обращались к Нике. В ту пору, до Интернета и дешевых трансатлантических перелетов, путешествие в Америку было делом нечастым и поддерживать отношения через океан было нелегко. Как-то раз мы встретились в Англии, в доме ее сестры Мириам, в Эштон Уолд, потом я снова попала в Нью-Йорк. Я посылала Нике открытки, она мне — пластинки, в том числе «Телонику» — альбом Томми Фланагана, посвященный ее долгой дружбе с музыкантом Телониусом Монком. В альбом вошел и трек «Панноника». На конверте она надписала: «Дорогой Ханне, с любовью, Панноника». Я часто думала о Телониусе и Паннонике: каким образом встретились эти двое, люди столь разного происхождения? Что у них было общего, кроме вычурных имен?

Ника просила меня поставить эту пластинку моему деду Виктору. Тот сказал, что ему «вполне нравится» и только. «Он и Монка не понимал», — заметила Ника. Мне понравилась роль музыкального гонца между братом и сестрой. В другой раз Ника попросила меня передать деду пластинку пианиста Барри Харриса. Он отозвался о ней примерно с таким же энтузиазмом. Так я и сообщила Нике при очередной встрече.

— Сдаюсь, — махнула она рукой. — Ему лишь классику подавай. — И расхохоталась.

С Никой было весело. Она жила настоящим, не рассуждала, не читала мораль, не нагружала собеседника своим знанием и опытом. Какое облегчение после разговоров с ее братом Виктором и ее сестрой Мириам — с ними любой обмен репликами превращался в поединок умов, в интеллектуальное десятиборье, где от тебя требовалось немедленно предъявить и все, что выучила, и как ты умеешь распорядиться этими знаниями, логикой, риторикой, как подаешь себя. Когда я поступила в Оксфорд, дед позвонил мне и спросил: «Какую ты получила стипендию?» Мне-то повезло, что вообще приняли. Разочарованный, он тут же повесил трубку. Мириам на девяносто четвертом году жизни спрашивала меня, сколько книг я пишу. «Пока ни одной», — призналась я, но зато я снимала уже второй фильм. «Фильмов я сняла столько, что уже не считаю. Сейчас я пишу десять книг, в том числе одну про хайку». И она тоже повесила трубку.

В джазе я разбиралась плохо, но Ника никогда не заставляла меня почувствовать себя «не в теме», «неклевой», ее нисколько не огорчало, что я не знаю таких слов, как «хаза, чувак, зут, жирдяй, обдолбаться», а «Джек» для меня просто имя. Лишь в одном вопросе она проявляла непоколебимую твердость: Телониус Монк был гений, в одном ряду с Бетховеном. «Эйнштейном музыки» называла она его. И восьмым чудом света, раз уж принято насчитывать семь.

На декабрь 1988 года я запланировала командировку в Нью-Йорк, снять эпизод для документального фильма по искусству. Три вечера я собиралась провести с Никой, заготовила вопросы. Но 30-го ноября 1988 она внезапно умерла после операции по шунтированию. Я упустила эту возможность. Так и не познакомилась ближе с моей замечательной двоюродной бабушкой.

Вопросы, незаданные ей, преследовали меня. Повсюду я натыкалась на непрошенные напоминания: то мелькнет в фильме линия нью-йоркских небоскребов, то прозвучит припев из песни Монка, то поговорю с ее дочерью Кари — даже запах виски напоминал мне о ней. Моя работа заключалась в том, чтобы снимать документальные фильмы о людях, живых и мертвых. И во всех фильмах на заднем плане проступал силуэт Ники: я рассказывала о коллекционерах искусства и о людях искусства, а это темы, близкие Нике. Ее неожиданная смерть не оборвала нашу связь. Я решила, что вопросы и теперь можно задать пусть не самой Нике, но пережившим ее друзьям и родственникам.

Постепенно начал складываться рисунок ее жизни. Панноника родилась в 1913 году, накануне Первой мировой войны. Тогда наше семейство находилось на вершине могущества. Богатое, балованное детство в особняках, набитых предметами искусства. Потом Ника вышла замуж за красавца-барона, родила пятерых детей. У нее имелось великолепное шато во Франции, она одевалась в дизайнерские наряды, носила уникальные украшения, летала на аэропланах, гоняла на спортивных авто, ездила верхом. Она была частью космополитической элиты, состоявшей из олигархов, членов царствующих династий, интеллектуалов, политиков и плейбоев. Ника могла познакомиться с кем угодно, отправиться путешествовать куда вздумается — и часто так и делала. Неимущему человеку ее существование показалось бы райским, но в один прекрасный день 1951 года, как гром с ясного неба: Ника все бросила, укатила в Нью-Йорк и променяла высшее общество на компанию странствующих чернокожих музыкантов.

В Англии ее почти что забыли, она поддерживала связь только с детьми и с ближайшими родственниками. Публика вспоминала Нику лишь тогда, когда ее чудачества выплескивались на страницы газет. «Король бибопа умер в будуаре баронессы», — вопили таблоиды по обе стороны Атлантики. Потом стало известно, что она сядет в тюрьму за наркотики. Она вернулась — ее роль в биографическом фильме Клинта Иствуда «Птица«1 сыграла актриса, а затем Ника сыграла саму себя в документальном фильме «Неразбавленный виски» (Straight, No Chaser). Эту ленту сняли в 1968 году два брата, Кристиан и Майкл Блэквуды: с ручной камерой они следовали по пятам за Монком от его постели до концертного зала, в аэропорт и по темным переулкам, запечатлели на целлулоиде все подробности его повседневной жизни. Сохранились на пленке и эпизоды с сердечным другом Телониуса, баронессой Никой де Кенигсвартер, урожденной Ротшильд.

В этом фильме я впервые увидела Телониуса Монка. На заднем плане разглядела свою двоюродную бабушку.

— Знаете, кто это? — спрашивает Первосвященник Джаза оператора, танцуя по тесному подвалу. Он весил за 90 килограмм, ростом был метр девяносто, и казался громоздким и вместе с тем грациозным, когда вот так кружил, в безупречном костюме, бисерины пота на темной коже. Напевая, Монк перемещается от раковины к столу, тяжелые золотые перстни постукивают по стакану с виски. И вдруг он решительно оборачивается к камере:

— Я вас спрашиваю: знаете, кто она?

В ответ молчание. Монк жестом указывает в дальний конец комнаты. Камера, следуя его указанию, ловит в объектив белую женщину. Ника в окружении четырех чернокожих сидит в этой не то кухне, не то гардеробной, в этом преддверии, отделяющем улицу от сцены. Камера фиксирует детали: никакого гламура, нагая лампочка под потолком, груда немытой посуды в раковине. И женщина, отнюдь не похожая на «цыпочек», подружек рок-музыкантов: уже за сорок, неприбранные волосы падают на плечи, полосатая футболка и пиджак не слишком выигрышно смотрятся на пышной фигуре. Никакого сходства ни с наследницей большого состояния, ни с роковой женщиной.

— Она из Ротшильдов, — гнет свое Монк. — Ее семейство поставило на то, что король побьет Наполеона. — И, обернувшись к Нике, говорит:

— Я всем про тебя рассказываю. Я тобой горжусь.

— И про Суэцкий канал не забудь, — вставляет она слегка пьяным уже голосом. Ее взгляд, устремленный на Монка, полон обожания. — Они купили для Англии Суэцкий канал.

— Ну, с этим уже покончено, — уточняет музыкант помоложе.

— Вот вам Суэцкий канал! — Ника зажимает зубами сигарету и протягивает руку с воображаемым каналом на ладони.

— Ну и дела! — комментирует молодой.

— Я всем говорю, кто ты такая! — повторяет Монк. Для человека, который должен бы общаться с помощью музыки, он на удивление любит поговорить.

— Знаете, кто она? — еще раз спрашивает он и вплотную приближается к камере, чтобы заставить всех прислушаться. — Она миллионерша, она — Ротшильд.

Много раз я смотрела эту запись, пыталась лучше понять Нику, а также угадать, как реагировали на подобную откровенность старые друзья и все семейство. Об этом я спрашивала и моего отца Джейкоба.

— Мы о ней почти не вспоминали, — признался он.

— Даже когда узнали, что она попала в тюрьму? Что в ее квартире умер знаменитый саксофонист? — приставала я.

Отец запнулся в поисках точного ответа.

— Полагаю, все мы были огорчены и несколько шокированы.

Постепенно я превращалась в детектива-любителя. Что увело Нику из этих роскошных гостиных — в тот жалкий подвал? В те времена развод был непростым делом. За ним следовал общественный приговор, да и детей почти никогда не оставляли блудной матери. Ни образования, ни профессии Ника не имела, а значит, полностью зависела от семьи. Может быть, какая-то мрачная тайна, некая скрытая от всех причина побудила ее бежать из страны, прятаться в чуждом ей мире?

Или она сошла с ума? Иной раз она делала довольно странные заявления на публику. На вопрос, из-за чего рухнул ее брак, Ника ответила журналисту: «Мой муж предпочитал барабан». Кинорежиссеру Брюсу Рикеру она сказала, что переехать в Нью-Йорк ее побудила пластинка: «Я прослушала ее раз двадцать подряд, а потом еще и еще. Опоздала на самолет и так и не вернулась домой».

1 Фильм о джазовой легенде, саксофонисте Чарли Паркер по прозвищу Птица.