Тимур Валитов родился в Нижнем Новгороде в 1991 г. Закончил юридический факультет, писал статьи и эссе на юридическую тему. Публиковался в журналах «Кольцо А», «Перископ» и «Homo Legens», а также в литературных интернет-сообществах и на виртуальных издательских платформах. Финалист первого сезона литературной премии «Лицей».

Миниатюры публикуются в авторской редакции.

Полдень

Хорошо помню, как пришел к маме в кухню и тихо сказал:

– Ванька умер.

До того умирали морские свинки, умирал старый пес в деревне, но все это не трогало, будто не имело ничего общего с каждодневным бегом, что понемногу приближает нас к смерти. И вдруг Ванька: захожу в комнату, а он сидит в своей смешной курточке, сшитой из разноцветных лоскутков, – шерстяные волосы взъерошены, шапочка съехала набок, тусклые пуговицы глаз смотрят в потолок.

Мама сразу все поняла: нашла деревянный футляр от швейной машинки, положила на дно старую отцовскую варежку, а на варежку – Ваньку, такого безмятежного, улыбчивого. Хоронили всей семьей под липой – там же, где с месяц назад зарыли без всяких почестей морскую свинку. Поначалу молчали, каждый думал о своем. Потом папа попрощался – печально, в двух словах, а мама вздохнула, и тогда я понял, что все в этой жизни случается вовремя, и лишь эта неожиданная смерть, это бегство за грань света запоздало. Ведь я уже давно читаю по букварю и складываю, и давно пора было вырасти из этой смешной лоскутной курточки, сложить в футляр от швейной машинки старые игрушки, чтобы открыть окно в жаркий полдень и следовать по наклонной своих чувств до конца.

Тогда я тронул маму за руку и шепнул:

– Пойдем.

Письмо Хуану

Вот и все, Хуан, я видела могилу. Белый камень, буквы – тонкие, словно линии на ладони. Ты бы радовался, узнав, что ляжешь в корни каштану, – только что теперь значит твоя радость?

Пробую на вкус, каково оно – ни о чем не думать, не искать слов. Вот ползет по небу облако, закрывает солнце. А захочешь – солнце полезет на облака. Захочешь – и моя тень, отломившись от сизой тени каштана, станет прозрачной, обернется сигаретным дымом: никаких запретов – так ведь? Наша молодость, Хуан: эта твердыня так хрупка. Стоит ли думать о верности, когда жизнь сгущается, затвердевает, превращаясь в прошлое?

Я усвоила, Хуан: никаких запретов. Настоящее повторяет будущее – сердцу больно задолго до удара. Что ж, Хуан, я видела могилу: буквы складываются в незнакомое имя – бог его знает, кто лежит под белым камнем. Но я попрощалась – нет ничего легче, чем представить твое имя золотом по мрамору, – и за тысячу километров отсюда ты сделал последний вдох.

Вот и все, Хуан.

Туман

Туман пришел с вечером.

Утром вышла на крыльцо – белесая дымка уже съела углы и косяки, слизала с крыш черепицу. Сад стоял в каплях – несколько яблонь пригнуло к земле, сломило старую липу: странно, и ветра-то не было. Позвонила мужу.

– Ты же знаешь, – ответил он, – вернусь только в пятницу. Здесь, в городе, никаких туманов.

Малыш спал. Я села у кроватки с вязанием – выходило плохо: нитки были влажными, склеивались. Туман давил на стекла, пахло вымокшими листьями.

Проснулся малыш. Подогревала кашу, заметила движение в окне: туман клубился, комкался в человеческий силуэт – широкий, мягкий. Нависла над кроваткой – и тут странный звук за окном, похожий на фырканье. Выронила бутылочку, малыш заплакал – кто-то заскребся под входной дверью, в кухне ударило по крыше. Что-то белое расплескалось по стеклу, а потом мелькнула птица – или пятно зрачка: я закричала. Туман загудел, забарабанил в дверь – я повалилась на пол у кроватки, подмятая шагами по крыльцу и плачем малыша. Затрещали горшки на веранде.

Опомнилась, бросилась к телефону – в трубке смутный шорох. Не слышу гудка, кнопки не слушаются – и вдруг едва различимый голос на том конце, безотчетно знакомый:

– Мама?

В ту же секунду стихло – и грохот в тумане, и детский плач.

Подошла к кроватке, еле живая, зная, что увижу посиневшее тельце – смятое, сморщенное.

Маша

Возможно ли?.. разве ты?.. не может быть…

Вижу рыжие волосы, разбежавшиеся по плечам, пятно ее лица в толпе; вспоминаю, как блуждали дорогами слов, уходили все глубже, вспоминаю смех и ворох выкуренных сигарет. Потом такси и комната, о которой знали только мы; кричу – Маша! – продираюсь сквозь скопление тел. Среди затылков, одетых в шляпы, и воротников плащей – белизна простыней и бесконечное желание друг друга, недолгие паузы и неровное дыхание. Нет запретных тем (или же все темы запретные), снова – Маша! – и ускоряю шаг: я здесь, Маша, со своей жизнью, лишенной какой-либо радости до того дня, когда ты обласкаешь меня лучом своего света. Касаюсь плеча, чувствую шелк волос…

…вижу лицо – незнакомое, чужое.

Попросил рюмку коньяка в забегаловке на углу – и наконец признался себе, что на часах семь пятнадцать, и я устал после рабочего дня. Дома готов ужин, жена и дети ждут к столу, а потом мультфильм в полдесятого, спокойной ночи! на краешке кровати – и полуночная битва, которую едва стерпят наши тела. Как мне жить, Маша, каждый день ступая по этому лезвию отрицания, благодаря судьбу за похожее лицо, щемящую нечаянность? Скажи, сколько вспоминать тебя, вламываясь грудью в нездешний воздух, разделяющий мир, каков он в семь пятнадцать, от мира, где этот вечер никогда не наступит?..

Голубь

Градусник твердил тридцать девять, термометр за окном – минус три. Порошки, горчичники, горькая микстура – и тут заметил, как он жмется к стеклу, влажные глаза, желтые пятна по клюву, перья взъерошены. Нахохлился, завалился на бок, а карниз узкий – не свалился бы. Смотрит на меня – неотрывно, пронзительно: да, дружище, и мне нехорошо – четвертый день уже. Впустить тебя, что ли? – согрелся бы, почувствовал себя не таким одиноким: ровно настолько, чтобы утвердиться внутри обступивших стен, приобрести плотность и стать необходимым. В ответ – тот же взгляд, неподвижный, тоскующий, и тут понимаю – он тоже знает, знает так же ясно, как и я, хоть и не может сказать. Полюбуюсь в последний раз – вот он, сизый, за стеклом, так близко – и секунду спустя цепляюсь за карниз, смотрю на свое лицо в окне, а оно дрожит и уплывает вглубь комнаты. И уже лечу, а подо мною ржавчина осени: мир, уходящий на покой.

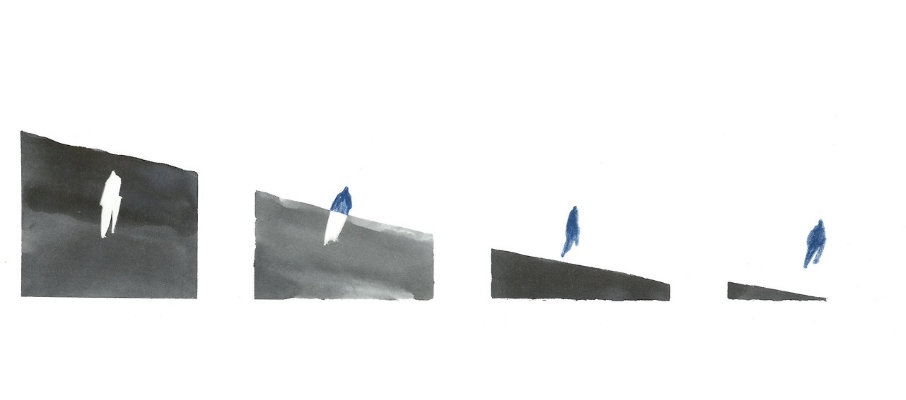

Иллюстрация на обложке: Matilda Ellis