«В физ-ре важно быть первым,

в лит-ре — единственным».

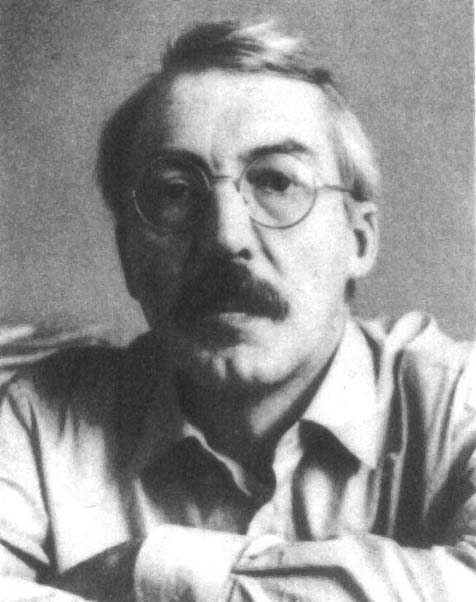

Андрей Битов

В жаркий июльский день восьмидесятого года у меня дома на Чайковского в Ленинграде мы пили с Андреем Битовым ледяную водку, ели морошку, поминали умершего Владимира Высоцкого — Андрей только что вернулся из Москвы, — смотрели по телевидению прыжки в высоту, мужской финал Московской Олимпиады.

В отрочестве мы часто летали и прыгали наяву и во сне. Я на волейбольной и баскетбольной площадке, а во сне брал немыслимую для меня, пятнадцатилетнего, 175-сантиметровую высоту. Андрей в свои пятнадцать лет («ножницами»!) взял 1,75 и подумал, что года через два преодолеет двухметровый рубеж, то есть установит новый рекорд СССР. Накануне Олимпиады Андрею приснилось, что он выиграл бронзу в прыжках в высоту, о чем он и поведал мне тогда, наслаждаясь морошкой — ягодой, которую попросил принести умирающий после дуэли Пушкин. Через четверть века в книге о спорте «Серебро-золото. Дубль» Битов напишет о прыжках в высоту во сне и наяву: «Меня всегда интересовала планка. Не та, что орденская, а та, что дрожит и не падает, когда прыгун преодолел высоту. На грудь ее не наденешь, она остается за спиной, пока ты неловко кувыркаешься на матах, приземлившись. Владимир Высоцкий, наверное, завидовал тому же: «У всех толчковая левая, а у меня толчковая правая». Он и про бокс, и про альпинизм пел…

Или штанга, казавшаяся мне максимально тупым видом спорта. Эта груда мяса, корчащаяся от непомерного веса… Пока я Юрия Власова не увидел. А ведь тоже линия! Тот же уровень! Выше головы или над головой?

За спортсменами никто не подозревает интеллектуализма, а зря. Вот об уровне с ними как раз интересно поговорить. Это они как раз понимают не хуже, чем ученые и поэты. Рекордсмен, зависнув над планкой выше головы или удерживая судорогой всего тела неподъемный уровень над головой, тоже заглядывает туда, куда никто до него не заглядывал.

Там — тьма и риск. Там — победа. Поэт и ученый тут бок о бок, как на плакате: один — перелетает, другой − приподнимает подол тайны.

И так я подошел к теме: мол, рекордсмены и чемпионы — это два разных человека, две противоположных психофизики. Чемпион жаждет победы сейчас, рекордсмен хочет превзойти всех. Бывает, рекордсмен не побеждает чемпиона, а чемпион так и не устанавливает рекорда. Так Жаботинский — победил Власова, а Роберт Шавлакадзе — Валерия Брумеля. То же с Бубкой. То же с Виктором Санеевым… Что же такое тогда случилось, что Брумелю и Власову удалось сразу и лучше всех в мире поднять планку — и выше головы, и над головой — что десятилетиями не давалось в нашей стране никому? Вопрос на засыпку. И ответ один: свобода. Должен был случиться ХХ съезд, чтобы возникли Брумель и Власов, Стрельцов и Гагарин.

Интеллектуализм и свобода оказываются в основе спорта… Когда я думаю о его будущем, все чаще мне представляется, что прежние дисциплины спорта в XXI веке отойдут, уступив экзотическим и экстремальным — фристайлу и серфингу всякого рода: координации владения центром тяжести, то есть гармонической общей ловкости — свободе и красоте, то есть стилю. А то, что такое: один бегает, другой прыгает, третий железки ворочает?.. Возможности человека эксплуатируются и преувеличиваются — как операции на конвейере: один гайку крутит, другой гвоздь забивает… Молодым это уже не нравится. В спорте их начинает манить не карьера, а свобода.

Иногда мне нравится человек: он все-таки хочет подчинить себе порожденные им технологии, освободив их для себя. Спорт высвобождает возможности, а не закрепощает их.

Ибо на что мы смотрим и за что болеем? Что со-переживаем?

Восхищаясь, мы не завидуем — вот урок! Еще Пушкин говорил: «Зависть — сестра соревнования, следственно из хорошего роду».

«В чужой славе мы любим свой вклад…» — опять Пушкин«.

Спорт притягивал Андрея, хоть он и утверждал, что занимался лишь физкультурой («физ-рой»), а не спортом, поскольку готовил себя к соревнованию только в литературе («лит-ре»). Начав четырнадцатилетним бегать на пляже в Гудаутах, он потом четыре года бегал в родном Ленинграде, вокруг Ботанического сада, и занимался доморощенной атлетической гимнастикой. «Железо» продолжал он тягать и в Горном институте, и в армии. Во времена, когда мало кто бегал трусцой, не говоря уж о бодибилдинге, будущий автор «Пушкинского дома», «Улетающего Монахова», «Уроков Армении», «Грузинского альбома», «Птиц», «Азарта», «Оглашенных», «Преподавателя симметрии» был в Питере (тогда еще только в Питере, несколько позже он будет жить на два дома, на две столицы — Москву и Петербург) чуть ли первый «качок».

«Внешне мои параметры стали таковыми, что тренеры вцеплялись в меня, но вскоре разочаровывались: никаких талантов, — засвидетельствовал Битов в книге о спорте. — „Чертовское, однако, здоровье изволил потратить автор за годы работы головой!“ (Мих. Зощенко „Возвращенная молодость“). На полвека, однако, хватило». («Серебро-золото» вышло в свет в 2005 году. — А. С.)

Если бы не гениальный московский хирург Коновалов, отечественная литература могла бы потерять одного из лучших прозаиков современности еще в прошлом веке.

Двенадцать лет назад Битов рассказал автору этих строк о своем втором рождении:

— Бродский признался мне в Нью-Йорке в декабре 1995 года, за месяц до смерти, что когда ему делали операцию на сердце, он твердил себе: «Иосиф, хорошо, что не голову, хорошо, что не голову». Опасался за сознание. А мне в московском институте нейрохирургии у знаменитого Коновалова в мае 1994-го голову буравили. (Битов родился в Ленинграде 27 мая 1937 года, в день города, а Коновалов делал ему операцию в один из последних майских дней — А.С.). Десять дней жизни давали, вызывали родных попрощаться: подозревали злокачественную опухоль мозга. Под местной анестезией операцию делали, я попросил, чтобы зеркало принесли, хотел все видеть. И когда вскрыли череп и поняли, что это не злокачественная опухоль, а нарыв, то хирурги от радости запрыгали в операционной, словно забившие гол футболисты. И я заплакал: «Надо же, кто-то радуется тому, что я буду жить…»

Жить и писать новые тексты. Единственное, чего я добивался, и это бывало мучительно, сказал как-то Битов, это текста; я и до сих пор не знаю, как люди пишут. Но кое-что об этом более полувека специализирующийся в лит-ре (и в физ-ре тоже), разумеется, знает. Готов во всяком случае поразмышлять на эту тему.

«Если подойти к соревнованию, например, к бегу, с этологической точки зрения, то бежать первым — это убегать от, а бежать за — это догонять врага, то тогда перегонять — это стремиться к добыче, то ли к туше, то ли к кушу (к медали). Так в физ-ре, в лит-ре — иначе. В лит-ре каждый бежит свою дистанцию, призом которой может быть лишь последняя точка. В физ-ре важно быть первым, в лит-ре — единственным».

В чем же единственность и неповторимость писателя Андрея Битова?

В послесловии к «Книге путешествий», увидевшей свет почти тридцать лет назад, Лев Аннинский сказал об этом точнее и глубже других: «Битов, этот изумительный, природой созданный орган самоанализа, не реализовался бы без своих изматывающих путешествий. Они ему жизненно необходимы. Они что-то в нем раскрывают, в его душе, обращающейся вокруг своей оси. Разгадка в ней, и смысл — в ней же».

Своеобразие Битова проявилось с первых его шагов в отечественной словесности. «Одна страна», «Большой шар», «Путешествие к другу детства», «Колесо. Записки новичка» — в них было меньше иронии, но больше внутренней тревоги, боли, рефлексии, чем у других молодых прозаиков того времени. «Мысль, если она мысль, проникает в голову мгновенно, словно всегда там была. Это тоже мысль. „Все мысль да мысль! Художник бедный слова…“ Мысли в экологии удовлетворяют прежде всего по этому признаку: они — очевидны. Это, к сожалению, не значит, что они к вам сами в голову пришли. Хотя вам вполне может так показаться. Не знаю уж почему, мне такое качество мысли кажется наиболее привлекательным ее достоинством. Мыслить — естественно, не обязательно каждый раз кричать „Эврика!“».

Рассуждения Андрея, приехавшего не то в шестой, не то в седьмой раз на Куршскую косу, на биостанцию, встретившего там другого уникального человека и мыслителя, орнитолога Виктора Дольника, вошли в философскую повесть «Птицы, или Новые сведения о человеке», которую, как и некоторые другие вещи Битова, мне выпало редактировать в журнале «Аврора».

«Птиц», правда, в полет отправить в Ленинграде не удалось. В городе трех революций за полетами наяву специально поставленные на то люди присматривали на редкость внимательно. Цензура (Горлит) не усмотрела в «Птицах» крамолы, потребовав предоставить из Зоологического института, где работал В.Р. Дольник, бумагу, что с точки зрения науки орнитологии в повести все отражено правильно. В Институте удивились, полагая, что повесть была не столько о птицах, сколько о человеке, но предоставили для Горлита соответствующий акт экспертизы. «Пронесло», — подумали в редакции. Но не тут-то было. И над Горлитом, и над «Авророй», и над всей шестой частью суши в советские времена были простерты совиные партийные крыла… И вот наш главный обкомовский «надзиратель», замзав отделом культуры, за день до подписания номера в печать, вернувшись из отпуска, обнаруживает на своем столе верстку номера журнала с «Птицами», погружается с головой в разговоры, которые ведут на Куршской косе два перипатетика, странные, с точки зрения куратора-надзирателя, разговоры откровенно идеалистического толка и распоряжается повесть А.Г. Битова из верстки изъять…

Московская же цензура, разобравшись, или, скорее, не разобравшись в битовско-дольниковской метафизике, дала добро на выход в свет в ноябре 1976 года в издательстве «Молодая гвардия» сборника Андрея Битова «Дни человека», куда вошли и «Птицы».

Андрею, судя по автографам на подаренных мне книгах, это происшествие запомнилось. «Семь путешествий», вышедшие в Ленинградском отделении «Совписа», он отметил как книгу, в которой не хватает именно «Птиц». На титуле «Дней человека», где «Птицы» уже вырвались из клетки, написал: «А. С. — в напряженные дни нашей квартирной олимпиады (имелась в виду не только Московская Олимпиада, но и хождения А. Б. по мукам, связанные с жилищными делами его мамы, — А. С.), на память о „Птицах“ и „Авроре“». И подпись с датой — 31.07.80.

Через шесть лет после наших ленинградских олимпийских посиделок в Москве вышла моя книга «Время игры», в которой, опираясь на опыт Юрия Трифонова и Андрея Битова, я попытался добыть толику новых сведений о человеке, рассказывая не о птицах — об игре, не только спортивной, как о части нашей жизни.

Мне близки такие писатели, как Трифонов и Битов. Впрочем, что значит — «такие?» Каждый настоящий писатель — единственный. «Как философ он пишет именно то, для чего призван писатель: великую ностальгию духа, залетевшего ввысь» (Лев Аннинский).

«Дух объединяет именно разных, а не одинаковых людей: он торжествует над социальными и национальными различиями» — этим утверждением завершается интервью писателя Битова в «Литературной газете» летом 1987-го, через два месяца после того, как он перешагнул отметку «50».

Зима в 1987-м своей свирепостью напоминала первые послевоенные зимы с их сорокаградусными морозами. Битов, заглянувший в седьмой день января, на Рождество, в «Аврору», переехавшую с Литейного проспекта в район Марсова поля, дом номер 4 по Аптекарскому переулку, восседал в промерзшей редакции, в кабинетике завотделом прозы, в огромном белом тулупе, как ямщик; мы пили горячий чай по-кучерски, накрошив в большие кружки антоновки. Фляжки Андрея и моя, наполненные коньяком, ходили по кругу. Пили за Рождество Христово, за нашего гостя, за Грузию, потому как воспоминания о нашей любимой Грузии всегда согревают душу, да и к тому же Андрей извлек из холщевой сумки свою книгу «Грузинский альбом», вышедшую в Тбилиси. Пока он согревался с мороза, я заглянул в этот альбом и пробежал по диагонали предисловие Чабуа Амирэджиби к этой «книге странника и странной книге, летописи человеческой мысли того времени, той эпохи, сыном которой является Андрей Битов».

На первом листе книги автор написал: «Алексею Самойлову — от прозаика, пытающегося прибавлять по полкило к предыдущему весу, — уже 50-летнему от еще 40-летнего (я родился в 1936-м, Андрей — в 1937-м — А. С.) — „Грузинский альбом“ и Аптекарский привет!»

Лет через тринадцать после Рождества на Аптекарском, тоже зимой, но не такой свирепой, как в 1987-м, мы с Андреем шастали по Ленинграду от Дворца искусств на Невском, где они с Фазилем Искандером проводили какие-то мероприятия по линии Русского ПЕН-клуба, а обедать поехали на его родную Петроградскую сторону к моему другу, писателю и издателю Александру Николаевичу Житинскому, намеревавшемуся печатать однотомник Битова. Я же собирался побеседовать с Андреем под диктофон для еженедельника «Дело», где начал вести тогда новый раздел «Судьбы. Современники», хотя и сомневался, что до и особенно после обеда мы сумеем все намеченные дела осуществить. Сомневался не беспочвенно. Как только мы, иззябшие на ледяном ветру, добрались до уставленного яствами стола, все дела были забыты, тем более что интервьюируемый прозаик не отрывал глаз от прелестной барышни-крестьянки на телеэкране… «Надо же, Александр Сергеевич!» — восхитился А. Б. Поскольку А. Ж. загадочно улыбнулся, я уточнил: «И Александр Николаевич…» — «В каком смысле?» — полюбопытствовал Андрей Георгиевич. — «В прямом. Фильм снят по сценарию Житинского, который написан по мотивам повести Пушкина „Барышня-крестьянка“».

Когда имеешь дело с Битовым, от Пушкина никуда не уйдешь. Вернее сказать, от Пушкина в России никуда не уйдешь. Я напомнил Андрею примерно через месяц, когда мы все-таки выкроили час-другой для разговора по «Делу», что в последний день июля олимпийского восьмидесятого года, у меня дома, рядом с редакцией «Авроры», он сказал, уж не помню в какой связи: «У нас ужасно серьезная страна».

— Я так сказал?.. Ну, что ж, это, наверное, правильно. Но можно сказать лучше: «Россия — это чудо. Россия — это задание».

— Чье задание — не спрашиваю, но оно, кажется, еще не выполнено?

— Оно еще не выполнено человечеством. Тайна России сохраняется. Павел Петрович¸ герой моего романа «Оглашенные», говорит: «Если тюрьма есть попытка человечества заменить пространство временем, то Россия есть попытка Господа Бога заменить время пространством».

«Феномен нашей страны — великая уникальная культура при отсутствии цивилизации: то есть у нас нет ответственности за себя, за свое дело. К нам, родившимся в Ленинграде, культура приходила через Петербург, она породила, например, Иосифа Бродского. Мы все — Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Сергей Вольф, Рид Грачев, Евгений Рейн, Сергей Довлатов — воспитывались нашим городом. В Петербурге все воспитывает человека — и проспекты, и здания, и даже просто камни. И вода тоже. В общении с петербургскими камнями ты сразу попадаешь в какой-то литературный контекст. Что было в Питере — так это вкус, может быть, рожденный стенами города. Позже этот вкус назвали снобизмом. Кстати, Бродский считал снобизм формой отчаяния. Сколько же в Питере погибло великолепных талантов — спились, уехали, покончили с собой, кого-то посадили, кто-то умер, кто-то попал в дурдом. Несправедливые, глухие и страшные судьбы.

Те, кто уцелел, пробился, обязаны этим самим себе, сумевшим сохранить достоинство в чрезвычайно нервных взаимоотношениях с судьбой, и писателям старшего поколения, возившимся с нами в литобъединениях. Невероятно много в формировании моего сознания дала Лидия Яковлевна Гинзбург, историк литературы, ученый с мировым именем, прекрасный прозаик. Близкий мне человек, она умерла в один год — 1990-й — с моей матерью Ольгой Алексеевной Кедровой, юристом по образованию. Отец Георгий Леонидович, архитектор, умер в 1977-м; вскоре умер Набоков, смерть его я пережил как потерю близкого человека, хотя понятия не имел о нем как о личности. От моих родителей, от моего дядьки, маминого брата Алексея Алексеевича Кедрова, лучшего кардиолога Ленинграда, впервые доходили до меня понятия о чести и достоинстве. Когда институтское начальство представило его в Академию медицинских наук, то в представлении написали: «Высокомерен с начальством». Грандиозно, да?.. Я достаточно независимый человек, но такой роскоши, как дядька — скажем, не подавать руки тем, кому не надо, — себе не позволял. Да и вообще формула «Я не подам ему руки» мне не нравится. Я никого не сужу, сужу только судящих. Мы во всем виним тоталитарную систему, Сталина, а надо оборотиться на себя, осознать, что общего было у России с советской властью. Этих времен не выдержал никто — все так или иначе уступили. Не уступили только те, кто погиб или оказался в тюрьме. Весь наш кровавый опыт — это основа нашей цивилизации, нашей империи: ГУЛАГ КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

Когда в 1971-м я закончил «Пушкинский дом», тут же начал роман «Азарт» — о террористе, который в конце взрывает себя. В 1976-м заключил договор с «Совписом» на этот роман и получил аванс. И в тот же день случилось страшное событие: я сбил на машине человека, но не убил его и в тюрьму не сел.

Это была невероятная проба судьбы: через три года после этого, в 1979-м, я попал в метропольскую историю (А. Битов был одним из авторов и членов редколлегии бесцензурного литературного альманаха «Метрополь», выход которого в свет вызвал гнев брежневской власти — А. С.), а в 1978-м в Америке издательство Ardis выпустило «Пушкинский дом» (первая его публикация на родине отдельной книгой произошла лишь в 1989-м — А. С.). С меня стали драть аванс за «Азарт», уволили из Литинститута, где я преподавал, мои рукописи из издательств и журналов восемь лет кряду возвращались. Это было задание Чека: жать по легальной линии. Многие предпочли безумию эмиграцию, и меня бы выпихнули, но, наверное, я не успел перейти какую-то грань. Подался в провинцию, болтался по республикам Кавказа, Средней Азии, стремился как можно больше узнать и увидеть. Счастлив, что те годы потратил на поездки по стране, а не на знакомство с другим миром«.

В другой мир нас, положим, не пускали: железный занавес, как и берлинская стена — не мифические построения. «За границей не был и не тянет, и не потому, что щами сыт», — писал друг Андрея и мой товарищ по «Авроре» поэт Глеб Горбовский; для него первой заграницей стала Чехословакия в конце 1970-х, для меня тоже, но еще в 1957-м, куда я ездил на международный студенческий конгресс; в «настоящую» заграницу, т. е. в капиталистическую страну — соседнюю Финляндию — меня выпустили лишь в марте 1990-го.

С автором «Птиц», ставшим президентом Русского ПЕН-клуба и вице-президентом Международного писательского ПЕН-клуба, по летно-перелетной части спортивному журналисту было трудно тягаться. Он выступал с чтением своих произведений во многих странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, преподавал русскую литературу студентам в Нью-Йоркском и Принстонском университетах, писал (набирал на компьютере) свои тексты в Берлине, Швейцарии, Франции, Швеции, принимал участие в совместных проектах с отечественными джазменами, читая под музыку стихотворения Пушкина и их черновики, сотрудничал с художником и режиссером кукольного театра Резо Габриадзе, получал престижные награды в России и за рубежом.

У нас и за рубежом о Битове пишут книги не только литературные критики, но и психологи, культурологи, философы. В конце прошлого века он получил в Лос-Анджелесе книгу на английском языке «Механизм забывания у Андрея Битова». В одном из исследований о механизме ума, которым воспользовался человек для выживания, я вычитал, что в основе памяти лежит забывание, как в основе ума — незнание.

Согласен ли с этим Андрей?

— Может быть. Меня всегда волновало: как человек умудряется забыть?! Как он сумел забыть двадцатый век, девятнадцатый, Пушкина, Блока?.. И как он при этом выжил в системе запрещенной культуры, запрещенного духа? Как выкрутился?.. Думаю, благодаря биологическому механизму…

«У меня есть такой текст. Два героя стоят над автором, и один спрашивает: „Он мертвый или живой?“ А другой отвечает: „Может, мертвый, может, живой, может, полуживой“.

В чем заключается смертный грех? В грехе или в смерти? Нет ответа. И пока я не умер, я должен быть немертвым. Быть мертвым внутри жизни — это великий грех, этого нельзя разрешить себе.

Есть у человечества какая-то тайна, которая меня больше всего волнует. Целый биовид хранит эту тайну, тайну возраста, тайну секса. И никто не знает, сколько человеку хочется, когда он может, когда он умирает. Единственная программная вещь человечества — это то, что вы узнаете свой опыт, главным образом, любовный, а потом и всякий другой — последовательно. Никакой предварительной информации по опыту у человека нет, вы рождаетесь и умираете, не ведая того, что переживете. Эту информацию человечество никогда не сделает открытой. Люди договорились не выдавать главную тайну жизни. Возраст не сообщает возрасту о возрасте. Все у нас обработано, кроме этого. Это запрет рода, запрет вида.

Эта тайна гораздо глубже всей философии».

У людей одного поколения много общих, лучше сказать — схожих воспоминаний, ведь воспоминания всегда твои, личные.

В «Автобиографии-75», открывающей битовскую книгу о друзьях «БАГАЖЪ» с фото Юрия Роста и рисунками Резо Габриадзе (ее публикация в издательстве Arsis Books приурочена к 75-летию Андрея Битова), юбиляр, потомственный петербуржец, родившийся в Ленинграде 27 мая 1937, странник, скиталец, неутомимый путешественник («я до неприличия до сих пор люблю бесконечные перемещения») отмечает следующие знаки судьбы в начале пути к себе:

«Первое воспоминание — 1941 год, блокада.

Читать начал в 1946-м. Первой книгой был «Робинзон Крузо»…

В 1949-м, в связи с двумя великими юбилеями Пушкина и Сталина, мне был поручен доклад о Пушкине. Я добросовестно прочитал «всего» Пушкина. Он мне понравился меньше, чем Лермонтов и Гоголь, но надолго залег в подсознание. Летом того же года я впервые увидел Эльбрус и влюбился в горы.

В 1951-м я в одиночку додумался до того, что впоследствии было названо бодибилдингом, и яростно занимался им, не пропуская ни одного дня несколько лет подряд.

В 1953 году не стало Сталина, а я стал самым молодым альпинистом СССР.

В 1954-м, готовясь к вступительным экзаменам в Горный институт, я читал «Посмертные записки Пиквикского клуба» с таким восторгом, будто сам его написал«.

И у меня первое врезавшееся в память воспоминание — война, бомбежки в сорок первом на Рыбинском водохранилище и в Астрахани. Читать начал в первый год войны, а «Робинзоном Крузо» и романами Диккенса восхищался уже в первые послевоенные годы. Пушкина и Лермонтова декламировал раненым красноармейцам в астраханских госпиталях, а доклад в школьном кружке литературы, восьмиклассником, делал о своем любимом Гоголе в 1952-м, когда Сталин был еще жив, а Гоголь уже сто лет как умер. Гантелями силенку подкачивал, но главной моей спортивной страстью были игры с мячом. Конкурировать с ними могли только книги и путешествия. В том же, что и Андрей, 1949-м увидел в Крыму, в «Артеке» горы и море, в которое влюбился сразу и бесповоротно. Любимыми школьными уроками были литература и география, мечтал стать путешественников, как Пржевальский.

Читая книги Андрея Битова о стране рассеянного света — поэтичнейшей стране мира Грузии, об Армении, которая научила его (и его читателей) любви к своей Родине — России, перечитывая на обломках империи «Уроки Армении», «Грузинский альбом», вспоминая нашу сумасшедшую, еще со школьных лет, любовь к географии, к путешествиям (читай: к свободе), я думал, неужели никакой дружбы народов на самом деле не было и все это только пропагандистские лозунги, не более того?..

— Утрата дружбы народов — единственная категория, ностальгически переживающаяся нами после того, как не стало советской власти, — сказал мне Андрей Битов, наделенный даром дружбы, пытавшийся обратить свое восхищение современниками в дружбу и передружить между собой близких ему людей. И сейчас, сужу по книге «БАГАЖЪ» (это слово образовалось из имен его друзей — Беллы Ахмадулиной, Резо Габриадзе, Юза Алешковского, Михаила Жванецкого, твердый знак укреплял его), он не промотал, не растерял этот дар: «Не было у меня более твердой валюты, чем дружба!»

— На официальном уровне, как лозунг, мы это презирали, а практически дружба народов была. Заслуги советской власти тут нет — это заслуга замкнутого пространства и железного занавеса. Все, что я знаю про народы, про нации, я знаю через нашу империю, через контакты с людьми, через их потрясающую сердечность. Люди признавали друг в друге людей помимо национальностей.

Народы. Нации. Люди. Человек.

«Что может человек написать не о человеке — мне не совсем понятно, — говорил Битов в свой 50-летний юбилей. — Пиши он о траве, о камнях, о космосе — все будет о человеке. Этим он наверняка ограничен, огранен. Когда я начинал, я хотел написать о моем современнике, о его опыте так, чтобы в нем стали видны элементы вечные, чтобы современник узнавал в себе человека. Мне казалось, что так яснее и проще, чем погружать его в варево из времени и быта, общеизвестное. Мне казалось, человеку легче узнать себя, чем обстоятельства… Многим показалось наоборот: мое стремление к элементарности было обозначено как элитарность, а мой чувствительный герой, замирающий на грани мысли, был пренебрежительно назван интеллектуалом…»

Первым из крупных отечественных писателей оригинальность молодого коллеги отметил Юрий Трифонов («Юность», 1964, № 4). Для оценки способности ленинградского прозаика чутко передавать вибрации жизни он ввел термин «островидение»… Через много лет и десятилетий стало общим местом объявлять Андрея Битова гениальным стилистом, мастером интеллектуальной прозы.

«Мне не нравится, что меня объявляют стилистом и интеллектуалом, много работающим над словом и много знающим… — замечает Битов в „Автобиографии-75“. — Я верю лишь в дыхание, единство текста от первого до последнего слова. Это не я работаю над словом, а слово надо мной. „Произведение — это то, чего не было, а — есть“. Мне нравится это определение. У меня четыре ребенка от четырех женщин, в разных эпохах (от Хрущева до Горбачева), и пять внуков. Эти произведения останутся после меня незаконченными».

Он не разрешает себе быть мертвым внутри жизни. Как ветхозаветный страдалец Иов, он живет с отчаянием в сердце, для него, как для Александра Блока, отчаяние — норма самочувствия. Как жить, как выжить с этим всегдашним отчаянием в сердце?..

— Я так скажу: если бы Бога не было, я бы застрелился… Был момент, когда я собирался выйти на Красную площадь, облить себя бензином и поджечь. Это 1979-й год. Я подумал: если наши введут танки в Югославию, то я это сделаю. Почему-то думал, что мы вторгнемся на Балканы, а в Югославии у меня жила любимая женщина. Но Господь, должно быть, подтолкнул под локоть нашего министра обороны, и мы вошли в Афганистан. Об этом замечательно сказала одна вредная старушка, бывшая наша шпионка-резидентша на Востоке, у которой в Москве снимал комнату мой узбекский приятель по сценарным курсам. «Полный мрак! — воскликнула старушка. — Зачем нам это нужно? Там же ничего, кроме пыли и болезней, нет. И к тому же Афганистан всегда был наш».

Через четыре года после этого разговора выйдет книга «Дворец без царя», самая трепетная петербургская книга Битова, посвященная сыном 100-летию матери Ольги Алексеевны Кедровой. Должно быть, вспомнив, как мы смотрели с ним олимпийские прыжки в высоту, Андрей написал на ее титульном листе: «А. С. — прыгуну в глубину. А. Б. СПб, 30.05.05».

Эта формула-оценка мной не заслужена. В нашем поколении пишущих прыгун в глубину — прежде всего Андрей Битов.

Здесь бы и поставить точку, но черт меня дернул в шуваловской ночи раскрыть «Дворец без царя». Раскрыл… и к утру, черному, как ночь, ноябрьскому утру обнаружил себя на 173-й странице битовской книги, в завершающем ее тексте «О преждевременности».

«Привыкли повторять: отсталая… а ведь Россия — преждевременная страна. Не говоря о социализме, о „попытке перейти от феодализма к коммунизму, минуя стадию развития“, Россия всегда готовилась не быть, а стать . Как можно сразу. Без последовательности, без преемственности… И Петербург преждевременен. Жертва пространства — жертва пространству».

И — внимание! — один из лучших прыгунов в глубину нашего поколения называет главного русского прыгуна в глубину: «Идея перепрыгнуть стадию развития воплотилась в Пушкине как ни в ком. Как ни в Петре, ни в Ленине. Причем никакого насилия, кроме как над самим собой. Потому что у него во власти было лишь слово, за него он и был в ответе… Петр принес себя в жертву Петербургу, Пушкин — русской речи, Петербург пожертвовал себя России, русские — ХХ веку. Кому же жертвует себя Россия, как не всему миру? Чтобы остался на земле человек ».

Мужество человека, это давняя мысль писателя Битова, безгранично, как отчаяние, и равно ему.

Когда 28 января 1996 года умер Бродский, Андрей за месяц до этого видевшийся с Иосифом в Нью-Йорке, узнал об этом по «ящику» в Переделкино и зарыдал, как теленок.

— Когда умирают самые близкие твои люди — мать, отец, — сказал он мне в один из этих скорбных для русской поэзии дней, — они перестают тебя заслонять, и ты становишься голым на земле. Тебе больше ничего не предстоит. Другие пусть разбирают его, гения, Нобелевского лауреата, на запчасти тщеславия, а я просто понял, что у меня не стало на земле заслона.

В некрологе, опубликованном в «Литгазете», Битов написал: «Смерть поэта — это не личная смерть. Поэты не умирают. Власть — это воплощение трусости мира. Она оказала ему много милостей и почестей, обвинив в тунеядстве, сослав на Запад, как на химию, а затем не дав визы похоронить родителей… Он мечтал быть футболистом или летчиком. Сердце не позволило ему, боясь такой работы. Он стал поэтом… У поэта не смерть, а сердце. И не сердце, а метафора. Сердце остановилось, не выдержало. И нет больше величайшего русского тунеядца. Скончался великий спортсмен и путешественник. Петербург потерял своего поэта…»